社会引力定律追根溯源*

2020-04-27闫小勇

闫小勇

1)(北京交通大学,交通系统科学与工程研究院,北京 100044)

2)(电子科技大学,复杂性实验室,成都 611731)

在交通出行、人口迁移、商品贸易、信息流通、社会交往、科研合作等大量人、物、信息的空间流动现象中,都存在类似万有引力定律的规律,即两地之间的某种流动量与两地活力的乘积成正比、与两地距离的幂成反比.类比万有引力定律建立的引力模型也在交通出行分布预测、人口迁移量预测、地区间贸易量预测等诸多方面获得了广泛应用.但复杂的社会系统中为何会有这样简单的引力定律存在? 这是个非常有趣也有价值的问题.本文对从统计物理学、微观经济学和博弈论等不同视角探索社会引力定律根源的研究进行了综述.

1 引 言

预测地点间人、物、信息的流动是社会学、经济学、人口学、交通科学、网络科学等诸多学科长期以来的一个重要研究主题[1,2].一百多年来,研究者们陆续提出了多种预测地点间流动量的模型(在经济学中被称为空间交互模型[3]),其中最有影响力的是引力模型[4](gravity model,也译为“重力模型”).引力模型在许多方面都获得了广泛应用.例如在人口学中,引力模型被用来预测地区间的人口迁移量[5];在经济学中,引力模型被用来预测国家间的商品贸易量[6];在交通科学中,引力模型被用来预测地点间的交通出行量[7];在网络科学中,引力模型被用来评估网络节点的相似性[8]、影响力[9,10]等.引力模型之所以受到如此青睐,是由于在许多空间流动现象中都存在类似万有引力定律[11]的规律,即两地之间的某种流动量正比于两地“活力”(多用地点人口数量、经济发展水平、进出流动量等表示)的乘积,反比于两地之间空间距离的幂函数.这种规律被称为社会引力定律[12].

早在1846年,Desart[13]就在比利时铁路客运数据中发现,两个车站间的客运量正比于两个车站所在地的人口数乘积,反比于两车站间距离的2.25次幂.这可能是关于发现社会引力定律的最早记载[14],其发现时间比Carey[15]在人口迁移现象中发现社会引力定律的时间(1858年)还要早12年.后来,Ravenstein[16]从19世纪70—80年代英国人口普查数据中也发现两地人口迁移量与两地人口乘积成正比、与两地距离成反比的现象.而Reilly[17]在1929年的著作中研究零售市场问题时也发现,零售中心从其周围某个城镇吸引到的顾客数量与该零售中心的规模成正比,与两地间的距离平方成反比.此后的几十年中,研究者在交通[18]、人口[19]、经济[20]等领域又陆续发现了许多服从社会引力定律的现象.

近年来,随着现代电子与信息技术的不断发展,有越来越多的手段(如IC卡、GPS、手机、社交网站等)可长期记录人、物、信息在空间中的流动数据[21,22].通过对这些大数据进行统计分析,统计物理与复杂系统领域的学者在很多复杂系统中都发现了符合社会引力定律的现象.例如,Viboud等[23]通过分析美国人口普查数据,发现两郡之间的通勤出行量与郡人口、郡间距离的关系符合社会引力定律;Jung等[24]通过分析韩国高速公路收费数据,发现两城市间的高速公路交通量与城市人口、城市间距离的关系符合社会引力定律;Krings等[25]分析了比利时250万名匿名手机用户在571个城镇之间的手机通讯数据,发现城镇间通讯量与城镇人口、城镇间距离的关系符合社会引力定律;Balcan等[26]通过分析国际航空运输协会的航空客运数据,发现全球29个国家主要机场之间的航空运输量与机场服务区域人口、机场间距离的关系符合社会引力定律;Kaluza等[27]分析了全球船舶港口自动识别系统数据,发现全球951个港口间的海运量与港口进出量、港口间距离的关系符合社会引力定律;Pan等[28]通过分析美国科学信息研究所 2003—2010年的论文数据,发现全球18199个城市之间的科研合作强度与城市整体科研水平、城市间距离的关系符合社会引力定律;Goh等[29,30]分析了韩国首尔市地铁网络和常规公交网络中的刷卡数据,发现车站间客流与车站上下车客流、车站间距离的关系符合社会引力定律;Levy和Goldenberg[31]分析了Facebook等四类社交网络数据,发现两人交往概率与两人距离之间的关系符合社会引力定律.诸如此类的研究还有很多.可以预见,社会引力定律还会在更多的复杂系统中被发现.

从以上研究回顾中可以看出,交通出行、人口迁移、商品贸易、信息流通、社会交往、科研合作等大量空间交互现象都符合社会引力定律.但在诸多复杂的社会系统中为何会有如此简单的社会引力定律存在? 这是一个困扰人类上百年的问题,也吸引了很多不同领域的学者对其追根溯源[32,33].从20世纪60年代起,统计物理领域的学者用最大熵原理[34]、经济学领域的学者用效用理论[35,36]相继对社会引力定律进行了解释.最近,复杂系统领域的研究人员又从博弈论角度探索了社会引力定律的根源[37].本文将对这些从不同视角探索社会引力定律根源的研究进行综述.

2 社会引力定律的统计物理解释

2.1 最大熵原理导出引力模型

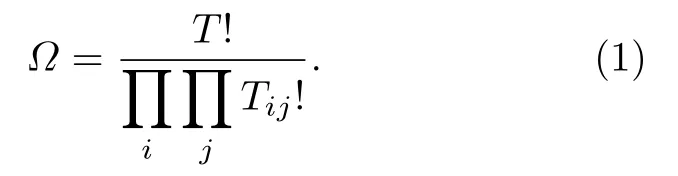

Wilson[34]以交通系统中地点间的出行分布问题为背景,用统计物理学中的最大熵原理[38]对社会引力定律给出了最早的理论解释.在交通系统的出行需求预测工作中,常采用的模型框架是“四阶段法”,即依次进行出行生成预测、出行分布预测、交通方式划分和交通分配[7].其中,在出行生成预测阶段可得到地点i的出行发生量 Oi和出行吸引量Di.而在出行分布预测阶段,则要求预测出的地点间出行分布量 Tij既满足发生量约束又满足吸引量约束Wilson用最大熵原理导出了满足以上两类约束的引力模型: 在交通系统总出行量为T的情况下,系统的宏观状态是任意两个地点i,j之间的出行量为 Tij,则系统的微观状态数为

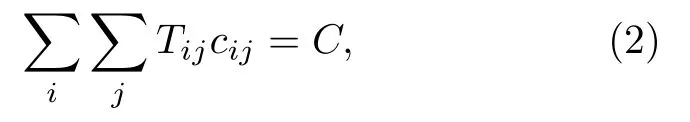

Wilson为地点间出行量 Tij又增加了一个出行成本约束

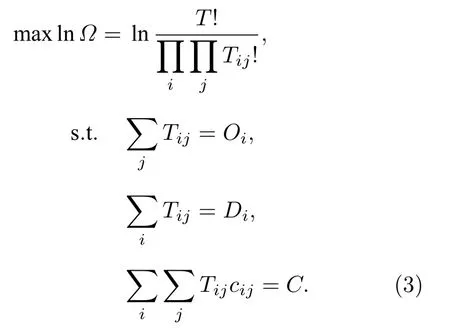

其中 cij为从地点i到j的出行成本,C为系统可支配的总成本.那么,系统最可能出现的出行分布就是以下最大熵模型的解:

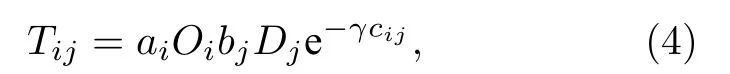

用拉格朗日乘子法可求得该模型的解为

2.2 成本与距离的对数关系

经典引力模型中的距离函数是幂律函数[4].但(4)式中用最大熵原理导出的引力模型,其成本函数是负指数函数e-γcij,这与经典引力模型中使用的距离幂函数不同.简单地看,直接将γcij=βlndij这种成本与距离之间的对数关系代入(4)式,即可得到经典的双约束引力模型但为什么成本与距离之间具有这种对数关系,之前并未得到很好的解答[39].

Yan等[40]为社会引力定律中距离的幂函数形式提供了一种解释.他们认为,交通系统中的出行成本c主要由出行时间t和货币费用m两部分组成,可以表示为二者的加权和形式 c ≈ ηt+μm[41].其中,货币费用通常与出行距离d具有近似线性关系 m ≈νd[41].他们通过分析出行日志数据[42]中出行时间与距离的关系,发现出行时间与距离也具有近似对数关系 t ≈φlnd+ψ[43].这种对数关系源于人们在不同出行距离所采用交通方式的速度差异[44],例如人们在进行几百米的出行时往往是步行或骑自行车,而几十千米时就要使用公交、小汽车等交通方式,当几百千米时就要乘坐更快速的火车或飞机了,这使得出行时间和距离之间呈现非线性关系.综上,可得到出行成本与距离之间的关系为c=ηφlnd+ηψ+μνd.进而结合最大熵原理,还可导出群体出行距离的截尾幂律分布P(d)~d-βe-d/κ.这一研究不仅能解释社会引力定律中距离函数的幂律形式,还解释了一大批出行距离分布的实证统计结果[45-50].

3 社会引力定律的微观经济学解释

Wilson用最大熵原理为社会引力定律提供了一个非常合理的宏观解释.但是,最大熵原理仅能给出系统最可能的宏观分布状态,并不考虑系统中个体选择出行目的地的微观决策过程.从出行目的地选择决策行为的角度来看,社会引力定律的微观底层机制仍未得到满意解答[32,33].而经济学家则很早就开始用效用理论来研究个体选择出行目的地的微观决策行为[35,36].早期的研究使用确定效用理论来解释社会引力定律[35],而影响更为广泛的研究则是基于随机效用理论的离散选择模型[36].离散选择模型是微观经济学中非常重要的描述个体选择行为的方法,在交通系统出行选择问题上已获得了非常广泛的应用[51,52].本节将介绍用离散选择模型对个体出行目的地选择行为进行建模以及导出引力模型的方法.

3.1 目的地离散选择模型

离散选择模型被用来描述、解释和预测决策者对多个离散的选项进行选择的行为.一次离散选择行为通常包含以下要素[51].

1)决策者,即做出选择行为的主体.在出行目的地选择行为中,决策者就是指位于某起点选择目的地的一个出行者.

2)选项,即供决策者选择的多项事物.在出行目的地选择行为中,选项是指供出行者选择的目的地.

3)选项属性.决策者选择选项时会考虑诸如价格、质量等因素,每一种因素称为一个属性.在出行目的地选择行为中,选项属性一般包括各地点的活力、到各地点的距离或出行成本等.

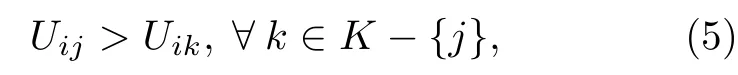

4)决策准则,即决策者在做出选择时的行为准则.最常用的是效用最大化准则[53],即决策者在所有选项中选择效用最高的选项.此处的效用是指决策者选择某个选项所能获得的满意程度.在出行目的地选择问题中,可用下式来表达这一准则:

其中 Uij是位于地点i的出行者所选择的目的地j的效用,Uik则是其他任一目的地的效用,K是所有目的地的集合.

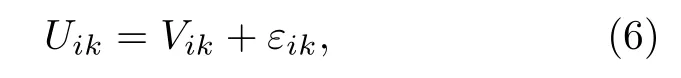

(5)式的效用值 Uik本质上是指目的地k所具有的真实效用.根据效用最大化准则,决策者会选择所有选项中真实效用最大的一个选项.但实际选择问题中,决策者有可能并不是总选择一个固定的选项,而是以不同的概率选择不同的选项.这可能是决策者受到一些内部或外部因素的影响,对选项效用的认知发生了变化.但研究者并不能直接观测真实效用变化,只能观测选项的确定效用值[54].在离散选择模型中,这种概率选择的情况是用随机效用理论来处理的.此时目的地k的真实效用表示为

其中 Vik是研究者直接观测到的选项k的确定效用,εik是 描述 Vik与 真实效用 Uik偏差程度的随机项.

3.2 离散选择模型导出引力模型

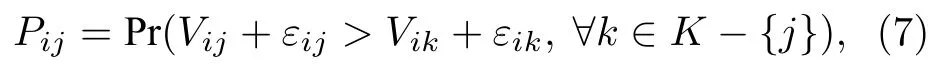

根据(5)式和(6)式可知,在出行目的地选择问题中,所处i地点的决策者选择目的地j能获得的效用是 Uij=Vij+εij,则目的地j被i点决策者选择的概率是

其中K是所有备选目的地集合(不包括起点i).

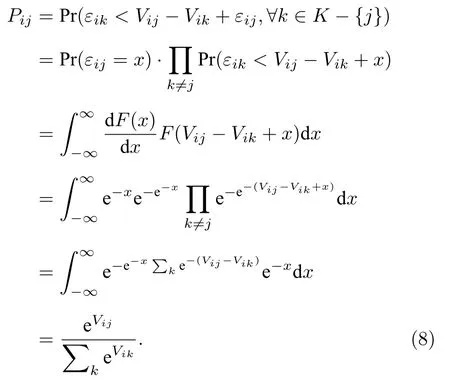

如果(7)式中所有随机项 ε 都服从相互独立同分布的标准Gumbel分布 F(ε)=e-e-ε,那么决策者选择目的地j的概率就是

这就是Logit模型[54],是微观经济学中应用非常广泛的离散选择模型.

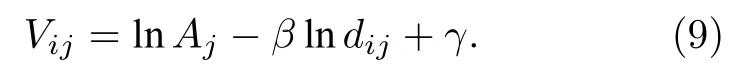

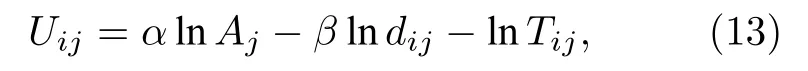

由Logit模型可以很容易地导出引力模型: 假设目的地j对i点出行者的确定效用主要受目的地活力 Aj和地点 i到 j的距离 dij影响,即

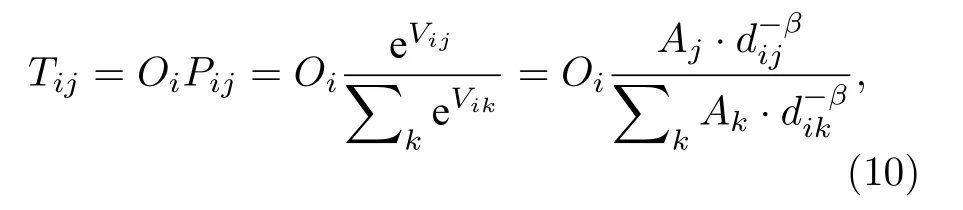

如果所有出行者之间的选择决策行为无差异,那么从点i到j的出行量 Tij就是从i出发的总出行量Oi乘以出行者们选择j点的概率,即

这就是经典的单约束引力模型[7].

3.3 收益与活力的对数关系

从(9)式中可以看出,目的地的效用 Vij实际上是目的地活力为出行者带来的收益 l nAj与出行者到目的地的成本 β lndij的差值.2.2节已对出行成本与距离的对数关系进行了解释,本节将解释为何使用地点活力的对数来表达地点会带给出行者收益.

根据心理物理学中著名的Weber-Fechner定律[55],人的直观感觉差异 dp 正比于某种物理刺激强度W的相对变化量 d W/W,即 d p=κdW/W,其中 κ 是个常数.据此可导出人的直观感觉程度p与物理刺激强度之间的对数关系 p=κln(W/W0),其中 W0可以解释为刺激阈值.Weber-Fechner定律在行为经济学中被广泛应用于收益函数[55],即认为选项带给决策者的收益是决策者对选项属性的实际度量指标(如商品的价格、反映地点活力的人口数等)的直观感觉.在本文即将介绍的目的地选择博弈研究工作中,Weber-Fechner定律导出的收益活力对数关系也会被再次使用.

4 社会引力定律的博弈论解释

基于随机效用理论的离散选择模型从个体选择决策角度为社会引力定律提供了新的解释,但这类模型并未考虑实际出行目的地选择过程中个体之间的相互作用.在包括交通系统在内的社会经济复杂系统中,个体间的相互作用是一个非常普遍的现象,而博弈论则是社会学、经济学以至军事、政治等社会科学学科研究个体相互作用的一个重要科学工具[56].最近,Yan和Zhou[37]从博弈论的角度解释了社会引力定律的可能根源.他们将出行者选择目的地的过程刻画为一种拥挤博弈[57,58],体现了出行者个体之间的相互作用.本节将介绍这种目的地选择博弈模型的基本框架及其导出引力模型的方法.

4.1 目的地选择博弈模型

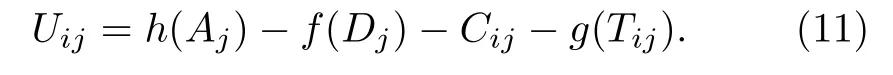

出行目的地选择问题可以看作是多个参与者进行的博弈.每个参与者在面对多个可供选择的目的地时,总会选择带给自己收益(或称效用)最大的目的地.位于地点i的个体选择目的地j获得的收益 Uij由两部分组成.

1)出行成本 Cij+g(Tij),即负收益,与i到j的固定出行成本 Cij直接相关,并且随两地间出行量 Tij的 增加而增加.其中 g(Tij)是一个增函数,体现了路途上的拥挤效应.

2)目的地带给选择者的收益 h(Aj)-f(Dj),取决于目的地的活力 Aj和选择该目的地的人数是一个增函数,体现了目的地的拥挤效应,即目的地的收益会随着选择人数的增加而下降.这种拥挤效应具有现实依据: 例如在城市出行中,对于非通勤出行(例如购物、娱乐等)来说,选择某一目的地的人数增加后可能导致环境不舒适或可获取资源的减少,从而降低选择者的收益.

综上,i地点的出行者选择目的地j的收益可表示为

这种模型被命名为目的地选择博弈(destination choice game,DCG)模型[37].在DCG模型中,当个体信息完备并总是选择使自己收益最大化的目的地时,相同起点出行的所有个体都具有相等的收益,没有人能通过单方面改变选择而增加自己的收益.

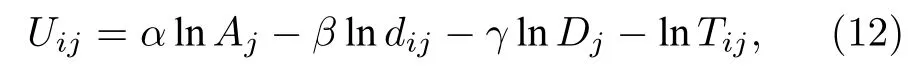

实际应用中,需要先把(11)式中的各项成本和收益函数具体化.根据出行成本与距离之间的对数关系(见2.2节),可令 Cij∝lndij.根据Weber-Fechner定律[55](见3.3节),则可将目的地活力收益函数 h(Aj)、 目的地拥挤成本函数 f(Dj)和路途拥挤函数 g(Tij)均表示为对数函数.此时(11)式可写为

其中 α,β和γ 是三个非负参数.通过使用多种真实人类移动数据进行的模型测试结果[37]显示,DCG模型相对于传统的引力模型[4]、介入机会模型[59]和新型辐射模型[60]、人口权重机会模型[61,62],具有更高的预测精度.

4.2 拥挤博弈模型导出引力模型

若忽略DCG模型收益函数中的目的地拥挤成本,则可得到一个简化的目的地选择博弈(degenerated destination choice game,DDCG)模型,其收益函数如下:

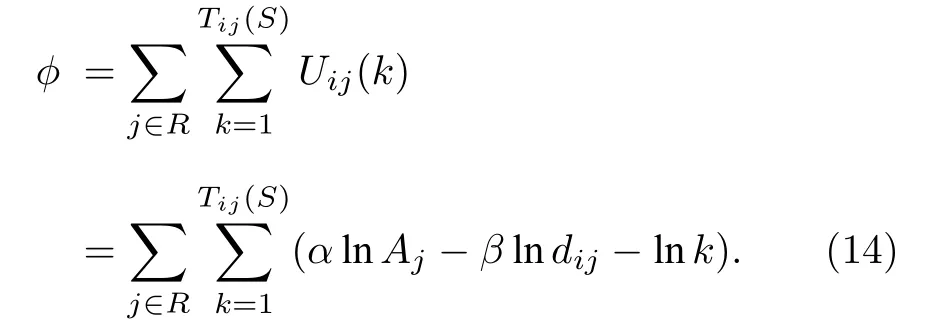

这是一个典型的拥挤博弈模型[57,58].拥挤博弈可表示为一个四元组:(N,R,(Ψk)k∈N,(wj)j∈R)[58,63],其中 N={1,2,···,n} 是所有 参 与 博弈的个体(在DDCG中就是某个出发地点i上数量为 Oi的所有出行者),R={1,2,···,m} 是备选资源集合(在DDCG中就是备选目的地),(Ψk)⊆ 2R是参与者k的策略空间,wj是备选资源j的收益函数(在DDCG中就是目的地j对i起点出行者的收益函数 Uij).所有参与者的策略集合 S=S1,···,Sn就是拥挤博弈的一个状态,其中参与者k的策略Sk∈Ψk.资源j的拥挤程度 nj(S)(在DDCG中就是目的地j的路途拥挤程度)则表示在状态S下选择该资源的参与者数量(在DDCG中就是从起点i到目的地j的出行量 Tij).据此可知,DDCG中每个出行者获取的收益不仅取决于其所选择的目的地的活力与距离,还受选择同样目的地的其他出行者数量的影响,即个体之间的相互作用.根据拥挤博弈理论中的势函数[58,63]定义,可知DDCG的势函数为

最大化此势函数的策略集合,就是拥挤博弈的纳什均衡解[57,63].

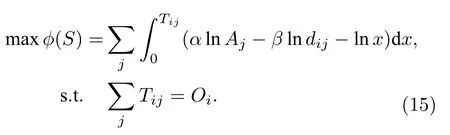

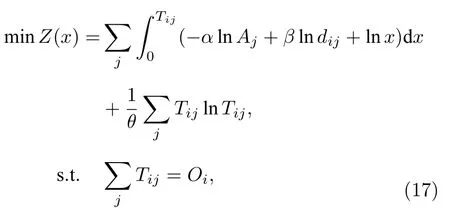

为求解DDCG的纳什均衡解,可将 Tij视为一个连续变量,并令势函数最大化,即可得到一个最优化模型

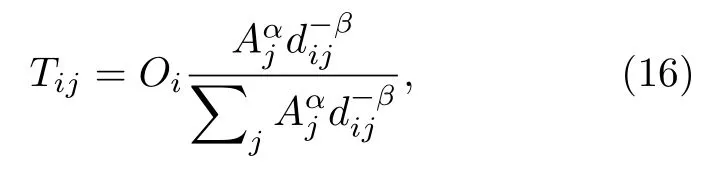

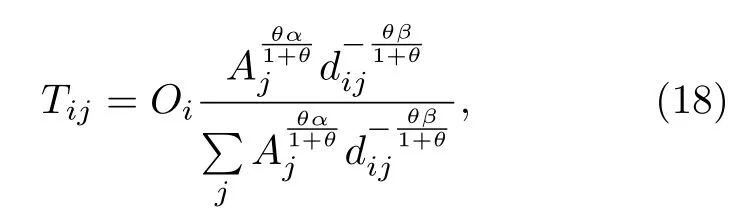

用拉格朗日乘子法可求得该模型的解为

是一个双参数的单约束引力模型.若令参数 α=1,则可转换为标准的单约束引力模型,见(10)式.

4.3 DDCG模型与Logit模型的对比

DDCG模型与3.2节中介绍的离散选择Logit模型都体现了个体选择目的地的微观决策行为,且都假设个体总是追求效用最大.二者导出的引力模型在形式上也没有本质区别,见(10)式和(16)式.但二者的底层机制并不相同: Logit模型假设个体对效用的认知具有随机性,但并未考虑复杂系统中广泛存在的个体相互作用[56];而DDCG模型则考虑了群体中个体间的相互作用.

著名的红蓝巴士问题[64]可以用来说明这两个模型的机制差异.在红蓝巴士问题中,出行者可选择的交通方式有小汽车与蓝巴士两种.简单起见,假设这两种交通方式的确定效用是相等的,根据Logit模型可知二者的被选概率为 Pcar=Pblue=1/2 .现在把一半蓝巴士的颜色改为红色,并把红蓝巴士看成是两种交通方式,那么两者的确定效用也必然相等.按照Logit模型的结果,此时出行者选择这三种交通方式的概率为 Pcar=Pblue=Pred=1/3 .然而,从常识推断,将半数巴士涂红仅会影响原先选择蓝巴士的人,而小汽车的被选概率仍为Pcar=1/2,红、蓝巴士则各为 Pred=Pblue=1/4 .但Logit模型却高估了巴士被选择的概率,低估了小汽车被选择的概率,形成了典型的悖论[64].

在考虑了个体相互作用的DDCG模型中则不存在这种悖论: 假设总共有b辆巴士,每辆巴士的固定收益值为 Abus,拥挤成本(体现了个体之间相互作用的结果)为 l n(ax),其中x代表乘坐这辆巴士的人数.那么当把所有巴士看成同一交通方式时,其收益值为 Ubus=Abus-ln(ax/b);而把红蓝巴士看作两种交通方式时,二者的收益值则均为Ured=Ublue=Abus-ln(2ax/b).根据 DDCG模型的均衡条件,如果在m个人中选择巴士和小汽车的比例各为1/2,说明Ucar(m/2)=Ubus(m/2)=Abus-ln[am/(2b)].那么把红蓝巴士看作两种方式时,一定有 Ucar(m/2)=Ured(m/4)=Ublue(m/4),即选择红蓝巴士的比例各为1/4,与实际相符.

当然,实际中的出行者对目的地效用(即收益)的感知可能会有一定的随机性.此时可对DDCG模型进行进一步的扩展: 假设出行者对目的地收益的理解与可观测的目的地固定收益之间存在服从独立同Gumbel分布的随机性偏差,根据Fisk[65]的证明,此时的均衡解等价于如下最优化模型的解

其解为

式中的参数 θ 体现了随机性程度对目的地选择结果的影响: 当 θ →∞ 时该模型退化为DDCG模型,均衡结果与(16)式一致;当 θ=0 时,个体将完全随机地选择目的地,各目的地被选择的概率相等.这一结果说明,DDCG模型可以扩展到个体对目的地收益感知有随机性的情形.但是,基于随机效用理论的离散选择模型却无法退化到目的地收益固定的情形: 如果离散选择模型不假设个体对收益感知具有随机性,那么所有个体都会选择固定收益最高的同一目的地.这是因为离散选择模型并未考虑实际社会系统中普遍存在的个体相互作用,即群体拥挤问题.

5 结 论

社会引力定律是诸多社会复杂系统中广泛存在的普适规律,受到社会学、经济学、地理学、交通科学、统计物理与复杂系统等学科学者持久的关注[1,4,6,7,32,33,39].本文综述了解释社会引力定律存在根源的三类主要理论,既包括传统的最大熵原理和效用理论,也包括最近提出的目的地选择拥挤博弈.其中,最大熵原理为社会引力定律建立了一个统计物理的理论基础,但其仅能给出系统最可能的宏观分布状态,却无法反映系统中个体的微观决策行为.从个体决策行为角度建立的随机效用离散选择模型为社会引力定律提供了微观经济学解释,但其并未考虑在实际社会系统中普遍存在的个体相互作用.而目的地选择博弈则为社会引力定律建立了一个更简洁的理论框架: 它不需像最大熵模型一样事先指定出行总成本作为额外的约束条件,也不需像随机效用理论一样作出个体对效用感知具有随机性的假设,除“个体追求收益最大化”这条经济学公理之外,目的地选择博弈的核心假设就只有“群体拥挤影响收益”这一体现个体相互作用的基本事实.与现有对社会引力定律的其他理论解释相比,从博弈论角度给出的解释更符合“奥卡姆剃刀”原理[66],有助于我们理解很多复杂社会系统中由个体相互作用而涌现出的群体空间交互模式.

本文介绍的这些对社会引力定律的理论解释都是以交通出行问题为背景的,离散选择模型和目的地选择博弈模型分析的核心都是出行者如何选择目的地.但这种个体选择交互对象的行为并不仅仅存在于交通系统中,在空间交互模式符合社会引力定律的系统中几乎都存在.例如,人口迁移是选地点做居住地,社会交往是选人做交流对象,科研合作则是选研究者做合作伙伴等.在这些系统中,个体多会倾向于选择活力相对高、距离相对近的对象.但往往选择同一对象的人越多,该对象能带来的收益就会越低: 在交通系统中拥挤会导致出行成本上升,在商品贸易中竞争对手增加会导致商品价格下降,在科研合作中选择某人的合作者增多会导致双方的合作强度降低,等等.而这些不同系统中的空间交互对象选择行为,都能被本文所介绍的目的地选择博弈等模型来刻画.总之,对社会引力定律追根溯源,不仅有助于深入理解交通出行、人口迁移、商品贸易、信息流通、社会交往、科研合作等空间交互现象的底层机制,对于更好地预测、引导甚至控制各种复杂社会系统中人、物、信息的流动,都具有广阔的应用前景.

感谢合作者周涛、汪秉宏、韩筱璞对本文中相关研究成果所做出的贡献.