西西伯利亚大型裂谷盆地侏罗系—白垩系成藏组合与有利勘探领域

2020-04-23贺正军温志新王兆明阳孝法刘小兵梁英波吉利洋汪永华

贺正军,温志新,王兆明,阳孝法,刘小兵,梁英波,吉利洋,汪永华

1中国石油勘探开发研究院;2中国石油集团长城钻探工程有限公司工程服务公司

0 前言

西西伯利亚盆地的主体位于俄罗斯中部地区,东西向介于乌拉尔山脉与叶尼塞河之间,向北延伸至北冰洋喀拉海南部,面积超过238×104km2,是一个富含油气的中生代—新生代大型裂谷盆地。当前,俄罗斯境内60%的石油产量和90%的天然气产量均来自该盆地[1-2],其在油气工业中的地位居俄罗斯首位。目前盆地整体勘探程度尚处于精细勘探的初步阶段,北部海域陆架范围还存在大量未钻探的大型构造圈闭,待发现油气资源依然十分丰富[3],是我国石油公司实施海外油气合作的重要目标区之一。盆地优质烃源岩和储层均发育于侏罗纪—白垩纪裂后拗陷阶段,这与典型裂谷盆地油气富集于裂谷层系的特点具有明显差异。笔者在充分利用各种公开文献和商业数据库新资料的基础上,从岩相古地理研究出发,结合所有已发现油气藏的分布特征,划分了盆地主要含油气层系的成藏组合,并系统分析了各成藏组合的发育特征及油气分布规律,旨在深化盆地油气地质认识,明确未来重点勘探方向,为中俄油气管道沿线的上游油气合作提供借鉴与参考。

1 地质背景

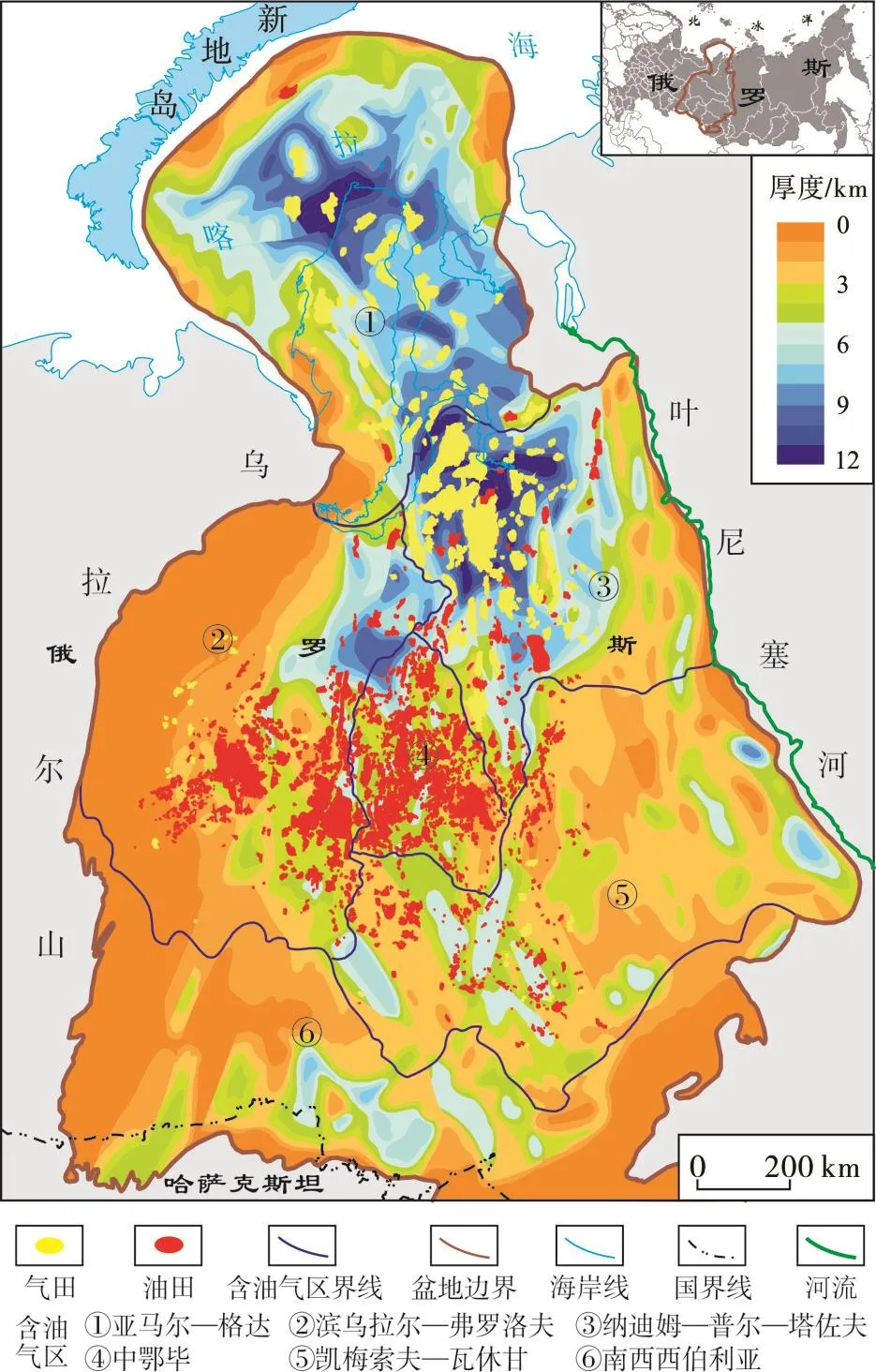

西西伯利亚盆地是一个发育在东欧板块与西伯利亚地台之间的晚古生代非均质褶皱基底之上的大型裂谷盆地,垂向上被俄罗斯学者划分为3个构造层,即基底构造层、三叠系裂谷构造层和中生界—新生界坳陷沉积层[3-7]。基底构造层由前寒武纪微古陆(块体)和贝加尔期、早加里东期、加里东期及海西期等不同时代拼接的褶皱地块组成,褶皱系的表层坳陷内发育了磨拉石建造和古生界地台型碳酸盐岩沉积,主要分布在现今盆地的南部地区;三叠系裂谷构造层为分布在封闭的、近南北向及北东向线状地堑内的三叠系火山岩与陆源碎屑岩,在盆地中央呈狭窄的线条状从南往北延伸至南喀拉海域[3];中生界—新生界坳陷沉积层属于盆地主要沉积盖层,沉积了分布范围广、厚度从南往北明显增厚的侏罗系—新生界碎屑岩,侏罗系底面埋深在南部为3~6 km,在北部超过 8~12 km(图 1)[3,7]。盆地含油气层系主要发育在裂后拗陷阶段的侏罗系—白垩系,平面上划分为6个含油气区(图1)。

图1 西西伯利亚盆地中生界—新生界地层等厚图与油气田分布Fig.1 Isopach map of Mesozoic-Cenozoic and distribution of oil and gasfieldsin West Siberian Basin

2 岩相古地理特征

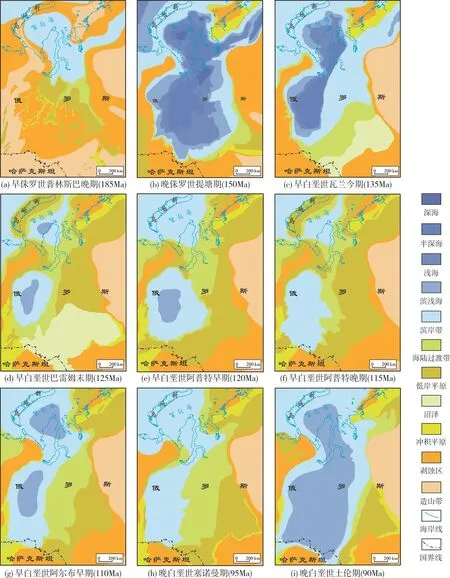

综合文献资料,结合盆地大量油气藏数据资料[8-14],编制了盆地侏罗纪—白垩纪岩相古地理分布图(图2),从时空上揭示了盆地生、储、盖等主要成藏要素的平面展布特征。

在整个侏罗纪,西西伯利亚盆地经历了稳定构造背景下的超级海侵演化,沉积范围由北往南逐渐扩展(图2a,2b)。早侏罗世,盆地南部主要沉积陆相含煤碎屑岩,向北逐渐变为浅海相;盆地北部形成宽阔的海湾,并逐渐从海湾过渡到近岸低地平原。中侏罗世,海域范围不断扩大。至晚侏罗世,海水覆盖了整个盆地(除东南端以外)的绝大部分地区,主要沉积了滨浅海相砂泥岩。侏罗纪末(提塘期)—白垩纪初(贝里阿斯期),海水覆盖范围达到最大(图2b),发育了广域覆盖的巴热诺夫(Bazhe⁃nov)组含沥青质页岩层,该套地层既是盆地最主要烃源岩,亦是良好的区域性盖层。

之后,盆地转入海退演化阶段(图2c,2d)。在该阶段,盆地仍然处于稳定构造背景,盆地东侧始终保持宽缓的大陆架环境,深水发育区以南北轴向展布于盆地西侧边缘。随着海退发生,至早白垩世巴雷姆期,仅在西侧的南部存在一个窄的深水地带,盆内绝大部分地区逐渐被浅水陆架前积型三角洲—深水斜坡沉积体系充填,形成了盆地下部含油气层系优越的储层条件。碎屑物质主要来源于东侧的西伯利亚地台,西侧的乌拉尔造山带提供了次要物源。

从巴雷姆期末至晚白垩世,盆地进入多期次快速沉降旋回演化阶段,海侵和海退旋回体系交替发育(图2d—2i)。盆地边缘以冲积—湖泊—沼泽相陆相砂泥岩交互沉积为主,盆地内以浅海—海陆过渡相沉积占主体,砂岩较发育。期间,在土伦期,盆地内的海域范围发生显著变化,海侵范围再次达到高峰,海水几乎覆盖了全盆地(图2i),沉积了广泛分布的泥质岩-硅质岩,构成了盆地另一套重要的区域性盖层。

3 成藏要素与成藏组合

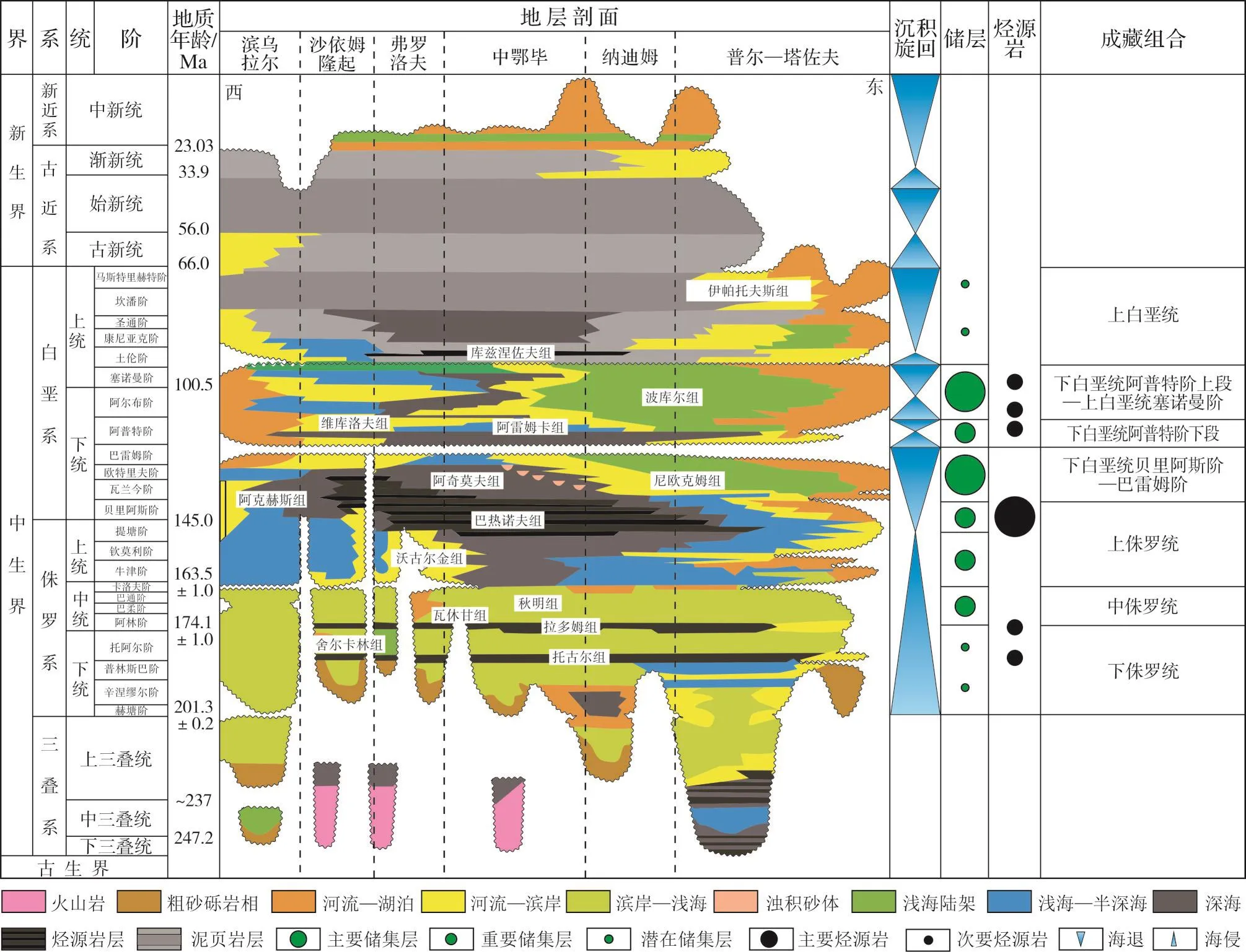

在岩相古地理研究的基础上,结合盆地5830个油气藏数据资料[12],总结了盆地基本成藏要素地质特征,并参考童晓光的成藏组合定义[15],将侏罗系—白垩系划分为7套成藏组合(图3,表1),研究了各成藏组合及其油气分布特征。

3.1 烃源岩

盆地共发育下侏罗统—中侏罗统、上侏罗统提塘阶—下白垩统贝里阿斯阶、下白垩统阿普特阶—上白垩统塞诺曼阶3套烃源岩。

图2 西西伯利亚盆地侏罗纪—白垩纪岩相古地理演化Fig.2 Lithofaciespaleogeographic evolution of Jurassic-Cretaceousin West Siberian Basin

下侏罗统—中侏罗统烃源岩主要包括托阿尔阶的托古尔(Togur)组页岩、托阿尔阶—阿林阶的拉多姆(Radom)组页岩(图3)[3,7]。托古尔组页岩有机质包含海相藻类、浮游生物类、细菌类及陆相高等植物等多种来源,生烃潜力较好,TOC为1%~5%,成熟度在盆地内大部分地区都已经达到高峰生油窗范围(Ro为0.65%~1.15%),外围和南部局部构造隆起带成熟度较低(Ro<0.65%)。拉多姆组页岩有机质以高等植物占优势,生烃潜力为中—好,大部分地区TOC为1%~3%;沿盆地边缘有机质热成熟度很低(Ro<0.5%),向盆地中心成熟度增高至高峰生油窗,在北部地区由于埋深大,成熟度要高得多(Ro>2%)。

上侏罗统提塘阶—下白垩统贝里阿斯阶发育了盆地最主要的烃源岩。该套烃源岩主要以沉积于侏罗纪末深水环境的巴热诺夫(Bazhenov)组含沥青质页岩为主(图3),有机质类型为Ⅰ—Ⅱ型,TOC大多为2%~15%,局部超过25%,平均值约为7%。该套烃源岩有效厚度为20~50 m,分布面积超过160×104km2,是一套世界级的优质烃源岩[3,7,9,16-17]。受埋深控制,成熟度在南部和中部主要处于初始—高峰生油窗范围(Ro为0.5%~0.8%),往北部随着埋深增大,进入高峰生油窗的下限至生气窗下限(Ro为0.7%~1.3%),局部Ro>1.3%,这是盆地整体上“南油北气”的一个最重要原因。

下白垩统阿普特阶—上白垩统塞诺曼阶烃源岩主要为分布在盆地北部的阿普特阶、阿尔布阶和塞诺曼阶的含煤地层,TOC为0.5%~2.0%,由于埋藏较浅,大多处于未成熟状态,是北部塞诺曼阶一些含生物气或低熟天然气大型气田的重要烃源岩[7]。

图3 西西伯利亚盆地综合柱状图与成藏组合Fig.3 Comprehensivehistogramand reservoir formingassemblagesin West Siberian Basin

3.2 储层

盆地纵向上从古生界到白垩系均有储层发育(图3),油气藏以侏罗系—白垩系占绝对主导地位,古生界仅在南部一些隆起构造带发现了若干中小型基岩类油气藏和数个古生界碳酸盐岩油气藏,已发现储量仅占0.2%[12,18-19]。统计发现:侏罗系—白垩系已证实的储层多达16套,储层岩性为碎屑岩,沉积环境多样,已发现储层埋深小于4 000 m;最重要的储层为下白垩统的贝里阿斯阶—巴雷姆阶的尼欧克姆(Neocomian)组和阿普特阶—塞诺曼阶的波库尔(Pokurskoye)组,这2套储层的物性较好,平均孔隙度分别为12.0%~27.4%和18.0%~35.8%,单层有效厚度也比其他储层大(表1)。

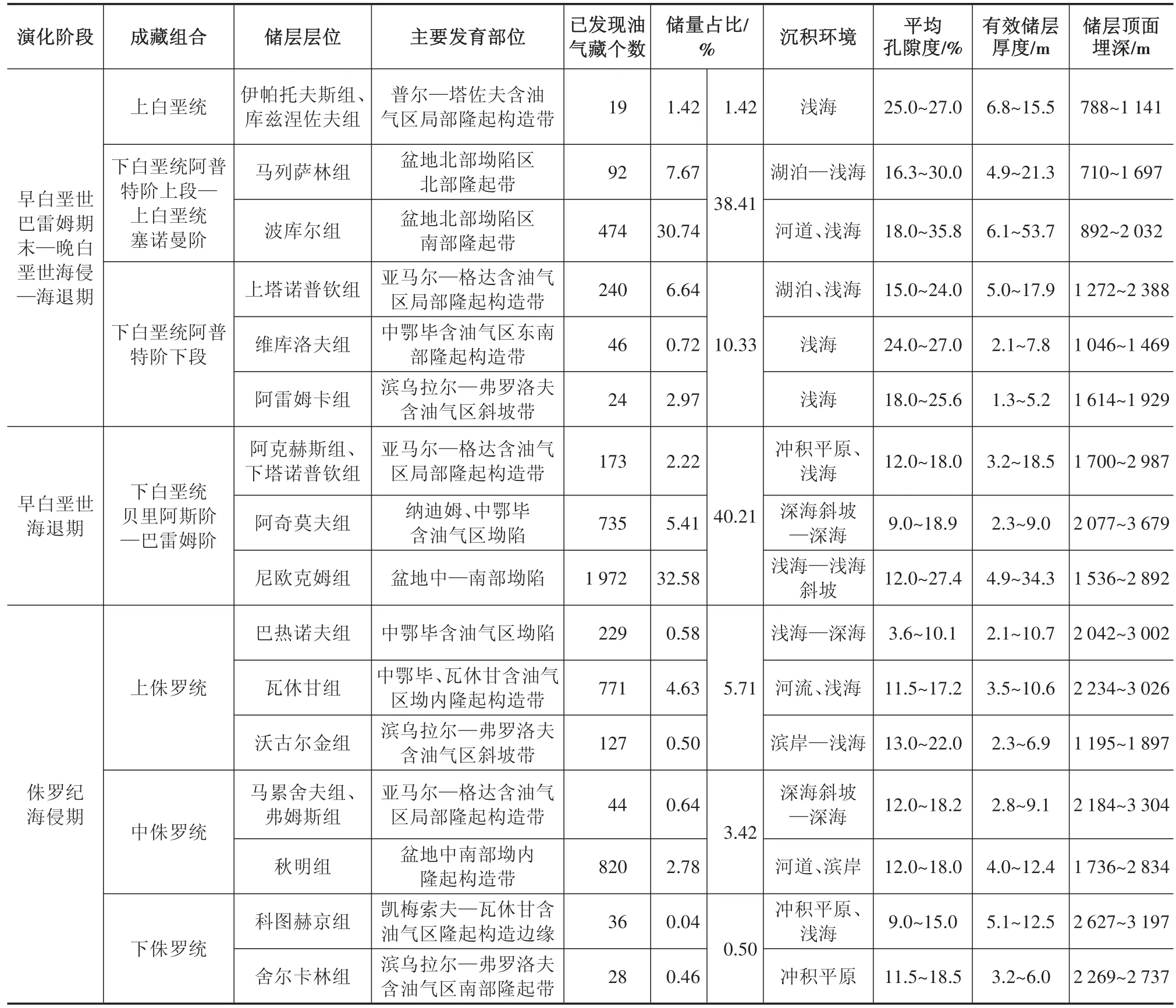

表1 西西伯利亚盆地侏罗系—白垩系成藏组合划分Table 1 Division of Jurassic-Cretaceous reservoir forming assemblagesin West Siberian Basin

3.3 成藏组合划分及油气分布

3.3.1 侏罗纪海侵阶段成藏组合

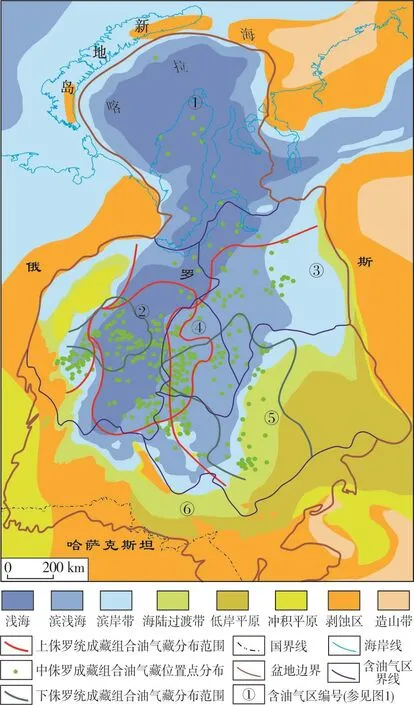

侏罗纪海侵沉积演化阶段可划分出3个成藏组合,即下侏罗统、中侏罗统和上侏罗统成藏组合(表1,图4)。下侏罗统成藏组合对应于海侵初期阶段,有利储层主要发育于盆地南缘的陆相冲积平原、湖泊环境,分布非常局限,仅在南部西侧的克拉斯诺列宁隆起构造和盆地东南部的隆起区获得油气发现,油气藏储层物性中等,有效厚度不大。中侏罗世随着海侵范围的扩大,在盆地南部至中部广泛发育秋明组河道—滨海、浅海相碎屑岩,在北部也发育了一些深海斜坡砂岩体,这些砂体在现今隆起构造位置形成中侏罗统有利成藏组合,该组合平面上在整个盆地的坳陷及其坳内隆起构造均发现了不同规模的油气藏。晚侏罗世,随着海侵范围进一步扩大,有利储层分布范围反向萎缩,主要分布在盆地中—南部坳陷及坳内隆起构造带:在坳陷边缘及斜坡区发育河流相—浅海相—海相砂岩储层成藏组合;往盆地中央则发育浅海—深海相巴热诺夫组页岩储层成藏组合,构成盆地重要的非常规致密油分布区(图4)。受勘探程度还比较低的影响,整个侏罗系各成藏组合已发现的油气储量占比不高,仅占9.63%(表1)。

图4 西西伯利亚盆地中侏罗统卡洛夫阶岩相古地理与侏罗纪海侵阶段成藏组合分布叠合图Fig.4 Superimposition map of lithofaciespaleogeography of the Middle Jurassic Callovian and reservoir forming assemblages of Jurassic transgression stagein West Siberian Basin

3.3.2 早白垩世海退阶段成藏组合

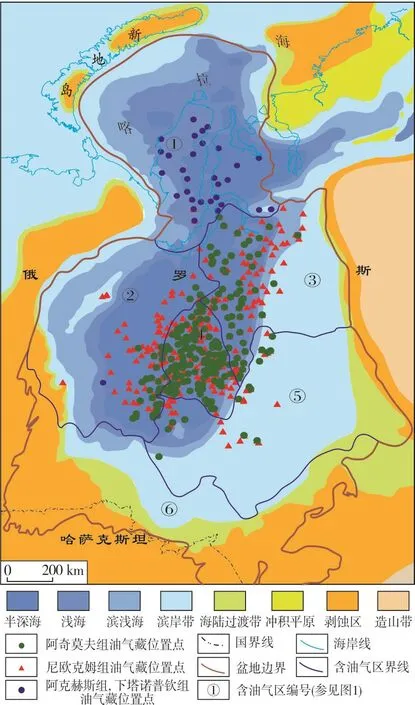

晚侏罗世海侵结束后,在巴热诺夫组烃源岩之上形成了海退阶段的下白垩统贝里阿斯阶—巴雷姆阶成藏组合,它是盆地最主要的成藏组合,油气储量约占整个盆地的40.21%(表1),主要包括尼欧克姆组、阿奇莫夫组、阿克赫斯组及下塔诺普钦组4套产层。该组合的平面分布范围与中侏罗统成藏组合大致相当(图5):大部分的油气分布在中—南部坳陷区的尼欧克姆组储集体中,储集体为浅海—浅海斜坡环境的前积型三角洲碎屑岩楔状体,储量占比为32.58%(表1);其次是中央坳陷区的阿奇莫夫组深水浊积体,为另一套较重要的油气储集体,储量占比达5.41%;此外,在盆地北部隆起区的阿克赫斯组和下塔诺普钦组,沉积于冲积平原、湖泊及浅海环境的砂岩储层中也见到一些油气分布。

图5 西西伯利亚盆地下白垩统贝里阿斯阶岩相古地理与早白垩世海退阶段成藏组合分布叠合图Fig.5 Superimposition map of lithofaciespaleogeography of the Lower Cretaceous Berriasian and reservoir forming assemblages of Early Cretaceousregressivestagein West Siberian Basin

3.3.3 早白垩世巴雷姆期末—晚白垩世海侵—海退多旋回阶段成藏组合

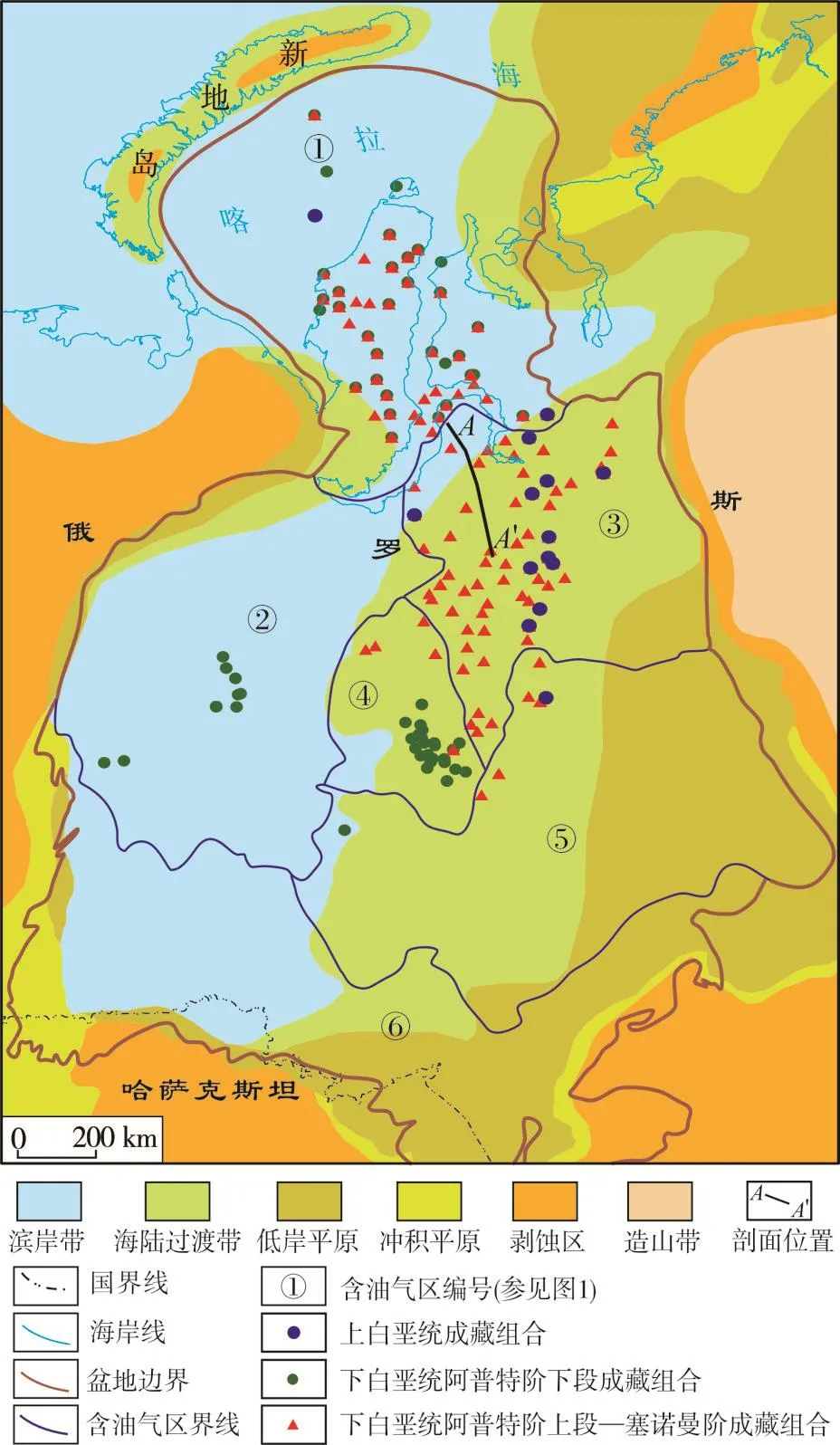

在巴雷姆期末—晚白垩世沉积演化阶段发育了盆地上部的3个成藏组合(表1,图6),其中,主力成藏组合为下白垩统阿普特阶上段—上白垩统塞诺曼阶成藏组合,其次为下白垩统阿普特阶下段成藏组合及上白垩统成藏组合(表1)。主力成藏组合主要分布在盆地北部东侧的隆起构造带,是盆地北部天然气的最主要储层段,储量占比为38.41%,仅次于下白垩统贝里阿斯阶—巴雷姆阶成藏组合;该套组合在北部隆起的南侧主要为发育河流—浅海相碎屑岩沉积的波库尔组,往北变为以湖泊、滨岸相为主的马列萨林组。阿普特阶下段成藏组合主要分布在近盆地边缘物源区的一些隆起构造带,沉积环境主要为湖泊和浅海。上白垩统成藏组合主要在盆地中部—北部隆起构造带局部零星分布,沉积环境主要为浅海。

图6 西西伯利亚盆地上白垩统塞诺曼阶岩相古地理与早白垩世巴雷姆期末—晚白垩世海侵—海退多旋回阶段成藏组合分布叠合图Fig.6 Superimposition map of lithofacies paleogeography of Upper Cretaceous Cenomanian and reservoir formingassemblagesin themulti⁃cycle(transgressive-regressive)stagefromtheend of Early Cretaceous Barremian to Late Cretaceous in West Siberian Basin

4 有利勘探领域

西西伯利亚盆地侏罗纪—白垩纪经历了多旋回性的沉积演化,控制了侏罗系—白垩系纵向上多套含油气成藏组合的形成与差异分布。侏罗纪至早白垩世巴雷姆期,盆地经历了一个超级的海侵—海退旋回。在侏罗纪海侵初期,有利成藏组合主要分布在盆地南部;随着海侵范围扩大,成藏组合发育延伸至整个盆地范围;至海侵高峰时期,随着海水深度进一步增大,有利含油气成藏组合分布区萎缩至中部。随后,在海退旋回发育了以浅水陆架进积型砂体和深水斜坡浊积砂体为储集体的优质成藏组合,分布于整个盆地的中央坳陷区。在巴雷姆期末—晚白垩世,盆地范围内的海平面发生多期次升降变化,主要在盆地中部—北部发育了阿普特阶上段—塞诺曼阶进积型优质成藏组合、阿普特阶下段成藏组合及上白垩统成藏组合。结合盆地勘探现状进一步分析,认为西西伯利亚盆地存在两类重要的有利勘探领域,值得未来在中俄开展上游油气合作时超前重点关注。

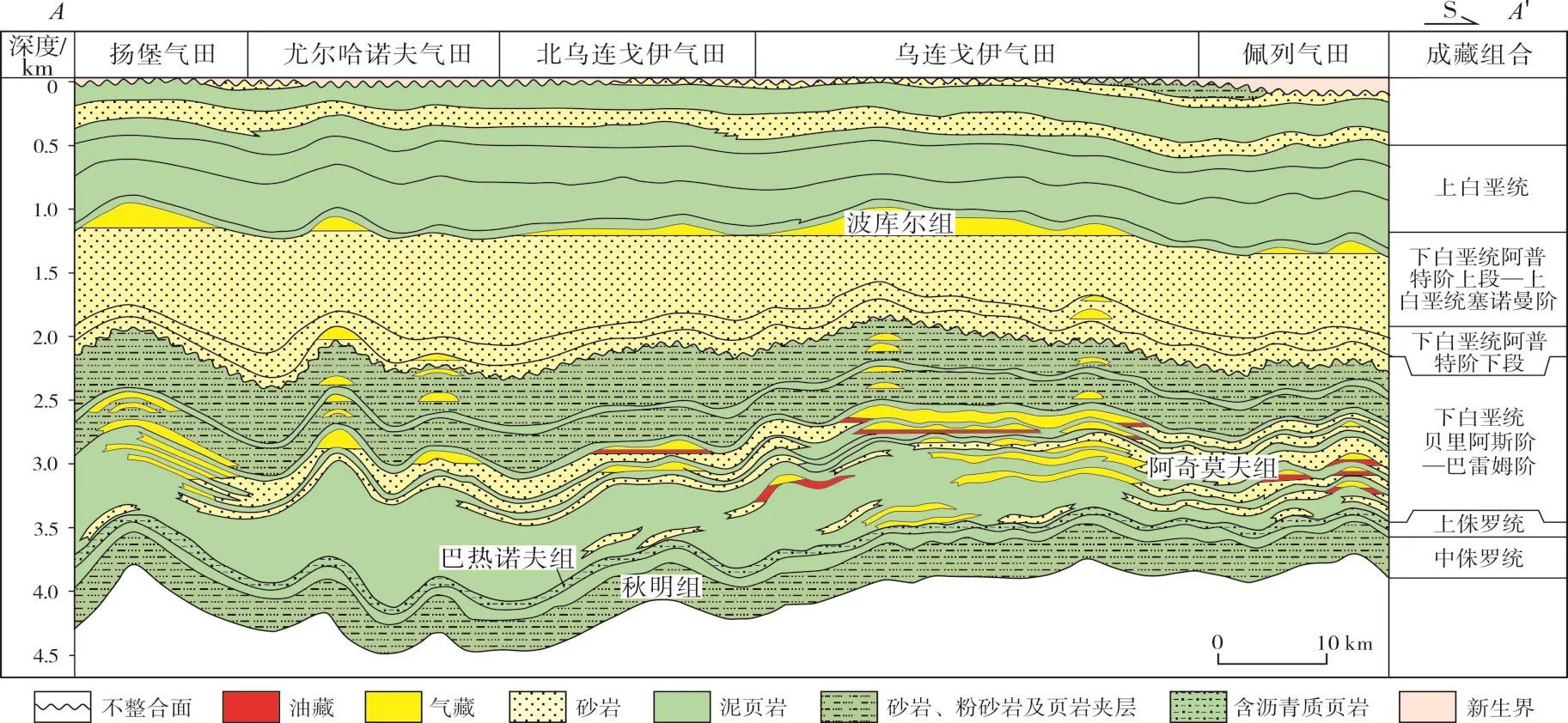

4.1 北部陆架下白垩统阿普特阶上段—上白垩统塞诺曼阶成藏组合中的大型未钻探构造圈闭

西西伯利亚盆地北部已发现60个大型气田,天然气可采储量共计约 45×1012m3[12]。解剖已发现大型气田发现,绝大多数气田具有相同的富集分布特征(图7):顶部在塞诺曼阶的波库尔组发育一个单一的大型构造型气藏,集中了气田大部分的天然气储量;下部地层中发育众多地层型、构造-地层复合型油气藏,储量占比虽少,但储量也非常大,不容忽视[17,20-22]。例如,储量最大的乌连戈伊气田,天然气可采储量为9.5×1012m3,其顶部波库尔组的构造圈闭面积达6 880 km2,所分布的储量占该气田总储量的75%;下部地层中还发育有35~50个垂向上叠置分布的气藏,储量约为2.4×1012m3。当前,乌连戈伊气田瓦兰今阶的阿奇莫夫组已开始成为该气田的一个重要的勘探开发接替层系[22]。

北部陆架的南喀拉海域,具备与北部陆上相同的石油地质条件,其勘探程度还非常低,存在大量未钻探构造圈闭[3],可以确定波库尔组及其相当的层位应是未来海域陆架大型气田发现的首选目的层;同时,下白垩统贝里阿斯阶—巴雷姆阶成藏组合发育加积型—进积型三角洲砂岩楔状体,可考虑作为一种兼探与拓展的勘探目标,该领域未来勘探前景十分广阔。

图7 西西伯利亚盆地北部大型气田区域地质剖面(剖面位置见图6,据文献[17]修改)Fig.7 Regional geological profileof largegasfield in thenorth of West Siberian Basin(profilelocation isshown in Fig.6,cited from[17],modified)

4.2 南部陆上的侏罗系成藏组合中的岩性圈闭

南部陆上是盆地石油的主产区,当前的主力勘探目标仍以白垩系成藏组合为主。随着主力成藏组合勘探程度不断提高,下部侏罗系成藏组合的勘探逐渐成为减缓盆地石油产量下滑的关键[23]。未来,盆地侏罗系成藏组合的精细勘探地位将日益重要,从资源潜力和勘探程度综合考虑,上侏罗统成藏组合中的瓦休甘组和中侏罗统成藏组合的秋明组岩性圈闭发育,可作为盆地南部排在首位的接替勘探领域,是中俄未来开展精细勘探技术合作优先考虑的有利目标。

5 结论

(1)西西伯利亚盆地是世界上油气资源最丰富的含油气盆地之一,含油气层系主要发育在叠置于三叠纪裂谷层序之上的中生代—新生代平缓巨型坳陷内。侏罗纪—白垩纪拗陷阶段发育了优越的石油地质条件:晚侏罗纪开始发育的巴热诺夫组烃源岩,为盆地富油气奠定了坚实的烃源基础;拗陷阶段发育的烃源岩与同期多套储集体良好配置,形成了多套油气成藏组合。

(2)盆地侏罗纪—白垩纪早期经历了一个超级海侵—海退旋回,后期又经历了多个快速变化的海侵—海退旋回,纵向上形成7套成藏组合,其在平面上差异性分布:下部侏罗系3套成藏组合主要分布在盆地南部和中部地区;中间下白垩统成藏组合基本上分布于整个盆地的中央坳陷区;上部下白垩统阿普特阶—上白垩统3套成藏组合主要分布于盆地中部—北部的近东侧隆起构造带。

(3)盆地已发现的油气储量主要集中在下白垩统尼欧克姆组和下白垩统阿普特阶上段—上白垩统塞诺曼阶成藏组合中,前者主要分布在盆地南部,后者主要分布在盆地北部,两者的油气储量约占全盆地的71%,是当前最主要的两大油气产层。

(4)未来中俄开展上游油气合作,西西伯利亚盆地两类勘探领域值得超前重点关注:北部陆架下白垩统阿普特阶上段—塞诺曼阶成藏组合中的大型未钻探构造圈闭,是大型气田发现的最主要方向;南部陆上的侏罗系成藏组合中的瓦休甘组和秋明组岩性圈闭,是成熟探区精细勘探的首选目标。