微塑料污染防治法律问题研究

2020-04-22王欢欢朱先定

王欢欢,朱先定

一、引 言

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒、纤维和碎片等,根据来源,可分为原生微塑料和次生微塑料[1]。原生微塑料是指在工业生产作为原料添加的和产品生产、使用过程中产生的塑料颗粒。前者如在个人护理以及洗涤用品中添加的人工制造的塑料颗粒物,后者如轮胎使用过程中磨损产生的细微塑料颗粒物[2](P40-42)。次生微塑料是指大型塑料垃圾在阳光、水力、风力等自然作用力下,发生进一步的分解而形成的碎片[3]。

2016年,第二届联合国环境大会明确将塑料微珠纳入大会决议,指出各成员国应号召产品制造商关注含有 “塑料微珠 (Microbeads)”和可降解聚合物的产品[4]。20世纪70年代,针对海洋微小的塑料碎片的研究开始出现。21世纪初,有关微塑料的研究迅速增多,从最初的海洋微塑料直至水体、大气、土壤等环境中的微塑料污染,科学家研究了微塑料的来源、分布、迁移转化、对生态环境和人体健康的影响等科学问题,重要的研究成果竞相出现[5]。这些研究为我们理解微塑料及其危害提供了科学基础。然而,已有对微塑料污染控制对策的研究主要分布于环境科学、生态学等领域,更多从科学机理的层面提出对策性建议,而较少有文献从法律规范分析的角度探讨微塑料污染中的法律问题及其应对。这正是本文的主要研究目标。

二、微塑料是应防治的新型污染物

(一)微塑料是新型污染物

从科学的角度来看,作为新型污染物的微塑料已逐步被公众和政府机构知晓[6]。那么,在法律意义上,微塑料是否为一种新型污染物呢?一方面,原生微塑料不完全属于固体废物的范畴,尤其是作为生产原料添加的原生微塑料,并不属于 “丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃”的物质。此外,原生微塑料还可能来源于化学纤维洗涤、轮胎磨损、城市灰尘、路面标线磨损、海洋船舶粉刷、个人洗护产品使用排放、生产中添加的塑料微珠泄露等。这些细微状的颗粒可能悬浮于大气或进入水体、海洋,并不完全适用于固体废物污染防治的相关法律。

另一方面,大型塑料垃圾分解而形成的次生微塑料也并不能简单等同于废弃塑料。原因在于:就分布、迁移转化能力、毒性而言,虽然塑料垃圾已经遍布全球,但对环境和生物圈的影响广度不及微塑料。处于微粒形态甚至纳米形态的微塑料可存在于大气、水、土壤、海洋等环境中。更重要的是,微塑料的迁移能力强于塑料。固体废弃物经过压缩、固化和填埋等方式处理,可以较好地固定在某一区域。进入大气和土壤以及生物体内的微塑料难以被分离和收集。微塑料不仅可以通过水流和风力等外部自然作用进行转移,由于其粒径较小,还容易在生物摄取后通过食物链传递,在动物和人类体内积聚,甚至进入生物体的血淋巴和组织[7]。此外,微塑料本身含有极易于附着持久性有机污染物和重金属使其往往具有更高的毒性[8]。

我国已经成为塑料生产、消费和排放大国。统计数据显示,2018年1至9月,我国塑料制品行业累计完成产量4 519.3万吨,同比增长0.3%①参见工业和信息化部:《2018年1-9月塑料制品行业运行情况》,网址:http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648366/n1648367/c6505967/content.html,2019-03-30。。塑料工业的发展带来了一系列由微塑料引起的环境问题[9]。中国沿海和内陆河流地区均受到微塑料污染,研究者们在黄海[10]、渤海[11]、东海[12]、南海[13]、长江口[14]、三峡水库[15]、洞庭湖和洪湖[16]等水域均检测出微塑料的存在。研究人员也在分布于中国由北向南的海岸线的17个采样点的养殖牡蛎中普遍检测到微塑料,总共有1 218种[17]。微塑料广泛存在于贝类等海产品中,当人类食用这些被污染的海产品时,可能对人类健康构成潜在风险[18]。鉴于微塑料的分布广泛性、防控的特殊性、环境危害性及潜在的健康危害性,因而微塑料是一种法律意义上的污染物。

(二)微塑料是 “应防治的污染物”

我国的 《环境保护法》仅列举了污染物的大致类型,即废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等②《中华人民共和国环境保护法》第42条。。《水污染防治法》给出了相对明确的界定,依照其附则,水污染物是指直接或者间接向水体排放的,能导致水体污染的物质。而水污染是指水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象③《中华人民共和国水污染防治法》附则还规定,有毒污染物,是指那些直接或者间接被生物摄入体内后,可能导致该生物或者其后代发病、行为反常、遗传异变、生理机能失常、机体变形或者死亡的污染物。。即便有法律相对明确的规定,污染物是否属于企业事业单位和其他生产经营者在生产建设或其他活动中应防治的污染物可能存在争议,对一些新型污染物尤其如此。原因在于,“污染物”和 “应防治的污染物”是不同的概念。污染物的范围非常宽泛,只要是人为活动产生,排放至自然环境中,某一种物质或能量超出环境本身的含量,即可称之为污染物。而从规范的意义来看,只有部分污染物才属于应当被预防和控制的污染物,现行立法界定 “应防治的污染物”的主要方式为:(1)制定并颁布污染物名录,列举出应受相应法律条文规范的污染物。我国的 《危险废物名录》《应税污染物名录》和拟制定的 《有毒有害污染物名录》《优先控制化学品名录》都属于该类型。(2)在污染物排放标准中列举企业应控制排放的污染物类型,并在环境质量标准中列举应达到总体控制标准的污染物类型。例如,我国 《空气质量标准》规定了十类环境空气污染物,并设定了相应了浓度限值,《石油化学工业污染物排放标准》则规定了石油化学工业生产中排放较多的百余种污染物。(3)在一般污染物中,赋予某些污染物更高的权重,采取更严格的控制方式。例如,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定实施总量控制的四项污染物被称作 “重点污染物”,即化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物,这些污染物是排污许可证制度和减排考核制度的主要控制对象。

微塑料是一种广泛分布、具有环境毒性和生物毒性的新型污染物。然而,对照以上 “应防治污染物”的类型,它尚未被纳入规范的范围,处于监管的空白。事实上,对微塑料污染的国内法律规制和国际行动已经出现。2016年5月联合国环境署发布了海洋微塑料污染的全球评估报告,并敦促各沿海国家尽快加强海洋微塑料的科学研究和相关法规的制定工作。2017年6月,联合国海洋可持续发展大会通过 《我们的海洋、我们的未来:行动呼吁》宣言,呼吁各国加快行动,预防和显著减少包括塑料和微塑料在内的各种海洋污染,并执行长期而有力的战略,以减少塑料和微塑料的使用①参见第71届联合国大会2017年7月6日大会决议 《我们的海洋、我们的未来:行动呼吁 (A/71/L.74)》,网址:https://undocs.org/ch/A/71/L.74,2018-04-10。。在国际法律层面,推动塑料污染物乃至原生微塑料的减排可能会成为国际环境法律活动的新热点。事实上,随着对微塑料科学研究的深入,微塑料污染的危害受到越来越多的关注,我国于2016年已将海洋微塑料纳入海洋环境常规监测范围,并通过 《海洋生态环境状况公报》定期向公众公布监测结果。目前,《海洋垃圾监测技术指南》、《海洋垃圾监测与评价技术规程》和 《海洋微塑料监测评价技术规程》等已由相关研究机构编制完成,这些监测标准和技术规范为我国海洋垃圾和微塑料监测与评价提供了技术支撑。考虑到微塑料本身的环境危害、可能的健康危害以及中国日益面对的国际压力,微塑料应成为 “应防治的污染物”。

三、微塑料对我国污染防治立法的挑战

作为一种新型的污染物,微塑料广泛存在于海洋、内水、土壤、大气等环境中。然而,我国目前并未将微塑料作为一种 “应防治的污染物”,现有立法难以对微塑料污染形成有效的监管。

第一,在大气污染防治中,微塑料的形式和来源多样,难以查明确切来源。大气环境中微塑料有4种形貌类型,即纤维类、碎片类、薄膜类和发泡类,绝大部分为纤维类,占95%;这些微塑料的主要成分为聚酯 (纤维类)、聚氯乙烯 (纤维类和薄膜类)、聚乙烯 (碎片类)和聚苯乙烯 (发泡类)[19]。而且作为次生微塑料,其产生于日常的生产和生活中,并且随风力不断转移和扩散,难以确定固定的污染源。因此,针对工业、机动车船和煤炭等产生的大气污染的控制并不能很好地适用于大气中的微塑料污染防治。

第二,在水污染防治领域,微塑料未能被纳入有毒有害物质的范围。2017年新修订的 《水污染防治法》要求国务院环境保护主管部门会同国务院卫生主管部门建立有毒有害水污染物名录。第一批公布的 《优先控制化学品名录》主要将具有明显毒素的化学品纳入名录,微塑料不在此列①参见环境保护部、工业和信息化部、国家卫生和计划生育委员会:《关于发布 〈优先控制化学品名录 (第一批)〉的公告》,网址:http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201712/t20171229_428832.htm,2018-04-20。。《地表水环境质量标准》和 《地下水质量标准》中所监测的指标也仅包括有毒的塑料成分。由于微塑料本身往往不具有明显的毒性,多在进入环境后通过吸附和化合作用产生毒性。如果不规定企业水污染排放和污水处理厂出水中微塑料的控制标准,微塑料将越来越多地进入水循环。科学研究发现,在九个不同国家的19个地点购买了11个全球品牌的259瓶瓶装水中,有93%的瓶装水监测出了微塑料,并且平均每升加工的瓶装水中有10.4个微塑料颗粒 (直径大于100微米)[20]。同时也已有大量的文献表明,由于微塑料体积小,污水处理系统常无法将其过滤,许多微塑料通过污水处理厂进入到了自然环境之中[21]。

第三,在土壤污染防治中,目前主要规范的是土壤中农用地膜使用导致的塑料污染。2016年国务院印发的 《土壤污染防治行动计划》指出,要加强废弃农膜回收利用,严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为,建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络,开展废弃农膜回收利用试点②参见 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》,网址:http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/31/content_5078377.htm,2018-04-20。。然而,从土壤中微塑料预防和控制的角度看,除农用地膜外,垃圾填埋场塑料污染、生活垃圾堆放塑料污染、原生微塑料贮存管理等问题都应受到关注。

第四,作为固体废弃物的重要类型,塑料污染仅能适用固体废物污染环境防治立法各个监管环节的各项制度。然而,在污染物特性上,微塑料不同于塑料废弃物。鉴于我国废弃物分类、回收、再利用体系尚未真正确立,塑料污染控制的不足直接导致了微塑料污染的日益严重。

第五,海洋是多数微塑料污染物的最终去向,然而,在我国的海洋污染防治法中,已有规定仍较为欠缺。总体而言,我国 《海洋环境保护法》包括了防治陆源污染物对海洋环境的污染损害、防治海岸工程和海洋工程建设项目对海洋环境的污染损害、防治倾倒废弃物对海洋环境的污染损害和防治船舶及有关作业活动对海洋环境的污染损害。即便如此,在已有立法中,仅1985年 《海洋倾废管理条例》明确规定,塑料制品作为能在海面漂浮或在水中悬浮,严重妨碍航行、捕鱼及其他活动或危害海洋生物的人工合成物质,被列为附件一禁止倾倒的物质。此外,我国海洋垃圾问题的管理责任仍然不清晰,并且缺乏海上和内陆水上运输及渔业产生塑料垃圾的有效监管。

第六,我国缺乏人为添加微塑料颗粒污染控制的相关规定。除上述次生微塑料外,企业生产过程中人为添加的塑料微珠等原生微塑料也可能在生产、运输、贮存、使用和处置过程中泄露或被人为弃置③美国的加利福尼亚州已通过立法修改明确要求企业严格控制塑料颗粒生产、管理、运输中的污染。Cal.Water Code§13367(b)(1),网址:http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=wat&group=130 01-14000&file=13367,2019-03-11。。除了在处置环节可作为固体废弃物,适用固体废弃物污染防治的相关立法外,其他环节产生的微塑料污染控制的立法付之阙如。

总体而言,我国对于微塑料的专门法律监管还处于空白状态,原因在于:首先,微塑料是一种新型、独立的污染物,立法者和主管部门对此认识不足。即使微塑料污染已成为科学研究的热点问题,公众和立法者仍将微塑料视为塑料污染的一种类型,忽视了其不同于塑料和其他污染物的特性。其次,作为迁移性很强的污染物,微塑料污染属于全球共同的污染问题,需要全球和区域国际合作应对。目前,各国对微塑料的认知各有不同,采取的措施和进度也各有差别。对于发展中国家来说,塑料对经济的发展有着重要作用。最后,微塑料污染的防治需要生产、贸易、使用、回收和处置等全过程的控制,目前基于环境要素分别立法的方式并不利于微塑料污染的解决。

四、国外微塑料立法的最新发展

科学研究的深入使得微塑料的危害日益被公众知悉,环境保护组织在全球范围内掀起了 “击败微珠”的运动[22]。该运动通过与大型化妆品公司协商、向消费者宣传教育和议会游说,力图减少全球的微塑料污染。最重要的是,在各方力量的推动下,世界范围内微塑料的专门立法开始出现。

(一)国外微塑料专门立法的总体情况

自2014年起,微塑料专门立法在美国一些州率先得以通过。2015年,美国联邦议会和州议会首先通过立法,禁止在个人护理产品、化妆品中有意添加塑料微珠,禁止生产和销售含有塑料微珠的冲洗型化妆品。

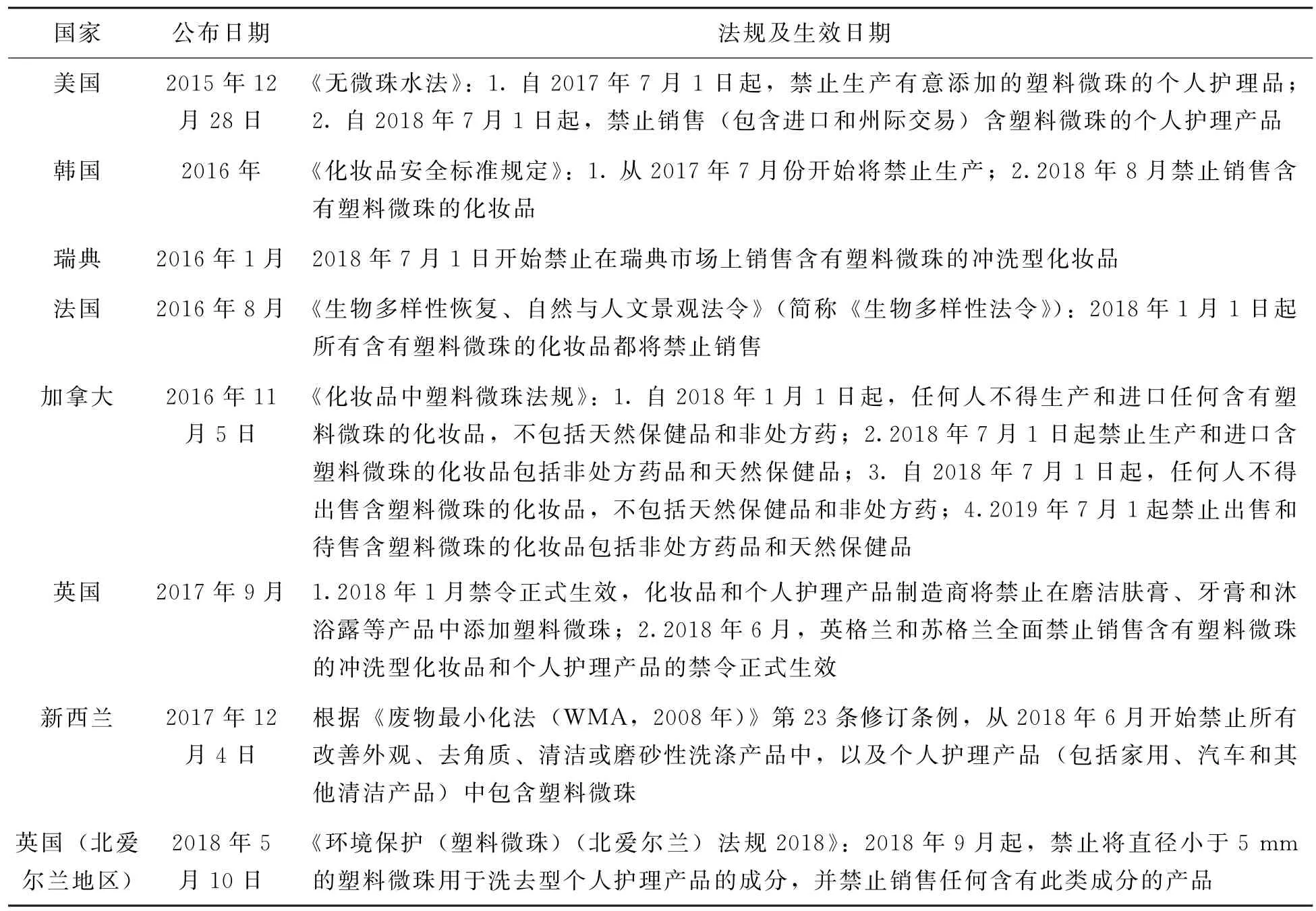

表1 全球微塑料国内立法概况① 数据来源:国家质量监督检验检疫总局进出口食品安全局,网址:http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/wxts/gwzxjyjyyq/201803/t20180320_514616.htm,2019-03-30。商务部贸易救济调查局,网址:http://gpj.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201611/20161101781948.shtml,2019-03-30。国家质量监督检验检疫总局进出口食品安全局,网址:http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/wxts/gwflfg/201712/t20171211_508646.htm,2019-03-30。

随即,加拿大修改 《联邦环境保护法》,要求在2018年7月1日之前禁止生产、进口和销售含塑料微珠的个人护理产品、化妆品,并将直径小于5毫米的塑料微珠列入有毒物质名录。加拿大是第一个将微塑料作为一种有毒物质进行法律监管的国家。在禁止塑料微珠方面,加拿大对微塑料的监管,主要分两步实施:第一,2015年,加拿大议会通过政府将微塑料添加到 《加拿大环境保护法》附件一的有毒物质清单的议案[23]。第二,2017年,根据 《加拿大环境保护法》的授权,制定禁止生产、进口和销售含有塑料微珠的洗漱用品的条例①Microbeads in Toiletries Regulations(2017).Canadian Environmental Protection Act,1999.Vol.151,No.12。。与美国不同,加拿大并非直接禁止向化妆品中添加塑料微珠,而是先将其纳入有毒物质的范畴。

近期,欧盟成员国向欧盟理事会提交声明,要求在欧盟内部禁止使用塑料微珠;英国也已承诺通过立法禁止在个人护理产品、化妆品中使用塑料微珠;荷兰政府虽然没有立法禁止个人护理产品、化妆品中的塑料微珠,但通过与工业和贸易组织合作使得约80%的化妆品公司不再添加塑料微珠[24]。微塑料控制的立法在全球范围内达成了新共识,陆续有美国、加拿大、英国等十余个国家和地区通过了在个人护理产品中禁止添加塑料颗粒的法案或禁令,这些正演化成环境保护立法中的 “新浪潮”。

(二)已有微塑料专门立法的特点及其局限性

由于各国禁止塑料微珠添加的立法较为相似,我们将以美国联邦 《无微珠水法》为样本,分析已有微塑料专门立法的特点与局限性。

2014年,美国伊利诺伊州率先通过塑料微珠立法。2015年,美国的科罗拉多州、康涅狄格州、伊利诺伊州、印第安纳州、缅因州、马里兰州、新泽西州和威斯康星州等相继制定了新法或进行法律修改,确定了在特定期限内,限制或禁止制造和销售含有微珠的个人护理产品。在塑料微珠立法中,各州的规定并不尽相同,例如:伊利诺伊州和威斯康星州将塑料微珠限定在不可生物降解的塑料微珠,对可进行生物降解的塑料微珠进行豁免,而加利福尼亚州则将可生物降解的微塑料也纳入到禁止的范围之中。在各州立法的推动下,美国联邦议会于2015年通过了 《无微珠水法》。

《无微珠水法》是对 《联邦食品、药物与化妆品法》的修改,在后者的体系下增加了禁止在个人护理品中添加塑料微珠的条款:自2017年7月1日起,禁止生产有意添加塑料微珠的个人护理品;自2018年7月1日起,禁止销售 (包含进口和州际交易)含塑料微珠的个人护理产品。该法中的 “塑料微珠”是指任何小于5毫米的用于去除角质和身体清洁的固体塑料颗粒。依据该法,对于含塑料微珠的药妆而言,禁止生产和销售的起始日期为2018年7月1日和2019年7月1日[25]。

在美国环境保护立法沉寂数年之后,《无微珠水法》的颁布被称为联邦环境保护立法的新突破。然而,从微塑料污染防控的角度出发,该法仍有一定的局限:

一方面,立法规制范围过于狭窄,仅局限于原生微塑料中作为工业原料的微塑料的控制,而且仅控制身体清洁等个人护理品中人为添加微塑料。原生微塑料添加较多的涂料、工业树脂等产品反而被排除在外。事实上,个人护理产品使用过程中排放的微塑料仅占海洋中原生微塑料的2%[2](P55-57)。更重要的是,对于占微塑料总量80%以上的次生微塑料并未涉及。因此,以美国《无微珠水法》为代表的立法,尽管具有突破性意义,但就整个微塑料污染的治理来说,这还仅仅是一小步。

另一方面,对于微塑料的法律属性界定不明确。微塑料作为一种独特的污染物,不仅存在于不同的环境要素之中,而且具有很强的迁移性和转化性,很难将其归类于现有的某一类污染物。因此,对于微塑料进行有效的规制,必须首先对其独立的法律属性有明确的认识和清晰的界定。在此基础上建立起全要素的动态监管体系,在微塑料的每一发展阶段采取不同的规制措施。

结合微塑料污染的特性和美国 《无微珠立法》的制定过程,以上局限的原因大致为:

第一,在 《联邦食品、药物与化妆品法》下,增加禁止在个人护理品中添加塑料微珠的规定,无需对原有法律条款进行较大修改和重新界定,具体执行也较为简单清晰,具有立法上的可操作性。

第二,个人护理品中的塑料微珠替代的成本较低。对企业而言,用椰子壳等其他材料替代塑料微珠不仅技术上可行,成本也并未显著增加。对立法者和政府来说,在个人护理产品中禁止添加塑料微珠带来的执法成本不高,却能较好地呼应环境保护组织和公众对微塑料污染的关切。

第三,该部立法之所以被纳入 《联邦食品、药物与化妆品法》而非 《清洁水法》,是基于对公众认知的考量,可以说也是一种立法策略。公众对立法需求的迫切程度往往是基于对风险的感知程度,而不是对实际风险的评估[26]。公众对风险的感知程度越高,对立法的需求就越迫切。显然,公众对于食品、药品等公共卫生和健康风险的感知程度比水污染要高。因此为了提高公众对于微塑料污染的感知程度,从而将其纳入 《联邦食品、药物与化妆品法》可更快地获得立法机关的通过。

综上所述,微塑料来源多样且广泛,立法者也尚不具备充足的科学认知。随着科学研究的不断发展以及相关知识的宣传和普及,我们对微塑料这一新型污染物的了解将不断深入。从法律规范的角度而言,目前在世界范围内禁止个人护理品中添加塑料微珠的专门立法只是微塑料污染防治的起步阶段,微塑料的法律规制应朝着体系化的方向发展。

五、我国微塑料污染防治的立法建议

微塑料污染防治有赖于在生产、运输、销售、使用、回收和最终处置的全环节进行规制。在生产的过程中,一方面,要减少塑料及塑料微珠作为原材料的投入,最大程度利用其他可替代材料;另一方面,妥善处理好生产过程中产生的废弃物,避免微塑料随废水和废渣进入自然环境中。在运输的过程中,既需要防止作为生产原料的微塑料的遗撒,更要防止废旧塑料以及塑料垃圾在运输中的泄漏。在销售过程中,销售者销售的产品应当符合相关标准,并做好存储工作。在使用过程中,使用者应当对使用中和使用后产生的污染和垃圾避免直接暴露于自然界中,将塑料垃圾进行回收利用和分类处置。对于无法回收使用的塑料垃圾进行焚烧或掩埋处理时,还需要防止污染的转移并做好场地的选择和防泄漏处理。在每一个治理环节中,往往需要包括生产者、消费者、经营者和政府职能部门的参与。因此,微塑料的防治是一个全过程的监管过程。但是,在法律制度的构建和运行上,对于不同类型的微塑料以及不同环境类型中的微塑料治理,存在着不同的侧重点。

(一)原生微塑料的污染防治

1.通过修订标准和目录,禁止在个人护理产品中人为添加微塑料。目前,世界上许多国家已通过专门立法,禁止在个人护理产品中添加微塑料颗粒,这是控制微塑料人为添加最有效的方法。因而,对我国而言,首先要解决的问题是,是否要在个人护理产品中禁止添加微塑料颗粒。

中国作为世界上最大的塑料生产国之一,2016年塑料产量占全球塑料总产量的25%①参见商务部:《全球塑料生产创新高》,网址:http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201805/20180502738977.shtml,2018-10-09。,因此我国需要采取行动来治理微塑料污染。同时,为了防止我国生产的个人护理产品在国际贸易中遭受“绿色壁垒”,中国化妆品企业需要有与国际标准相一致的国家标准来禁止原生微塑料的添加。进一步来说,为了提高企业的生产技术水平,淘汰落后的生产方式,我国需要禁止原生微塑料的添加。但是,采取原生塑料禁止措施的企业成本可能会高于未采取措施的企业,从而使前者在贸易中处于劣势的地位。所以,我国可以设定统一的强制性措施以禁止原生微塑料的添加。

根据我国 《化妆品卫生监督条例》第八条,生产化妆品所需的原料、辅料以及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准。需要注意的是,该条例制定于1989年,从总则中可以看出,其立法目的主要是保护消费者的健康,而不是防治环境污染。因此,其中涉及的相关标准是国家卫生标准而非环境保护的相关标准。环境标准通常被用于判断行为与法律规范中行为模式的合致程度,或被用以量化法律后果[27]。条例中规定化妆品及其包装材料符合的标准是由原卫生部于1987年制定的 《化妆品卫生标准》(GB7916—1987)。该标准主要是对化妆品中所含对人体有毒有害物质的限制和禁止,如汞、铅、砷等。因此,仅从保护消费者健康的目的出发已经无法满足化妆品生产、使用、处置等环节的环境保护的需要,亟需尽快修订。

因而,我国应按照国际标准的要求,修订现有的个人护理产品相关标准。近年来我国已经制定或修改了个人护理产品的相关标准,涉及产品分类、原料、测定方法等方面,其中包括牙膏(GB/T 8372—2017)、洗手液 (GB/T 34855—2017)、沐浴剂 (GB/T 34857—2017)等新标准。但是,这些标准并未将微塑料作为一项指标纳入监测范围。因此,亟需在现有的标准中,将微塑料作为一种独立的污染物,以强制性条款的形式予以规定。根据 《标准化法》第二十五条规定,不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。因此,一旦将微塑料纳入强制性国家标准之中,针对微塑料的生产、销售、进口和提供的诸多环节可以形成完整的监管链条。

修改标准仅能禁止国内化妆品和个人护理产品中微塑料的添加,而对于进口的化妆品和个人护理产品,则需要将含有微塑料的产品纳入由原外经贸部、海关总署和国家环保总局公布的国家 《禁止进口货物目录》之中。从公布的第一批到第六批的目录中可以看出,禁止进口的货物愈发凸显环境保护的重要性。目录所依据环境法律法规和条约主要有:《固体废物污染环境防治法》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。在第六批目录的公告中指出其目的是为了:保护人的健康,维护环境安全,淘汰落后产品,履行 《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》和 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》①参见商务部、海关总署、环境保护总局公布 《禁止进口货物目录》(第六批)和 《禁止出口货物目录》(第三批)的公告,网址:http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/gwy/200910/t20091030_180683.htm,2019-02-19。。因此,将添加有微塑料的化妆品和个人护理产品纳入 《禁止进口货物目录》之内,符合目录公布的宗旨;同时由于目录是分批公布,较修改法律法规更易操作。

2.对于其他含有原生微塑料的产品需要多种治理措施相结合。第一,对其他含有原生微塑料的产品征收消费税。塑料纤维和塑料颗粒物广泛使用于生产和生活之中,在使用的过程中随着产品的消耗和磨损,不断地向自然环境释放微塑料。相较于化妆品和个人护理产品中的微塑料,对这类微塑料的控制存在较大难度。其主要有两点原因:第一,由于塑料的性质特殊,某些产品中必须添加塑料纤维和塑料颗粒物以增强其性能,而这些产品又是日常生产和生活中广泛使用的;第二,塑料纤维和塑料颗粒具有价格优势,若使用其他替代物则可能使得产品成本增加。因此,对于这类原生微塑料无法直接禁止,应采取其他更加柔性的方式逐步减少微塑料的添加和使用。

消费税在环境保护方面具有独特的作用。虽然消费税设立的初衷并不在于环境保护,但是其在客观上却起到了环境保护的作用,在随后消费税的调整中也注意到发挥消费税的环境保护作用。比如对木制一次性筷子、电池、涂料征收消费税,主要是出于环境保护考虑,引导消费只是环保目的的实现手段[28]。2009年中国环境与发展国际合作委员会年会,提出完善消费税等与环境相关的税种,并将其纳入我国环境税制改革的第一阶段[29]。因此,利用环境税制改革的契机将含微塑料的产品纳入消费税征管范围,发挥税收的调节和引导作用,较强制禁止添加将更为有效。对含有微塑料的相关产品征收消费税后,此类产品在同类产品中便会失去其原有的价格优势,产品的边际收益小于边际成本,从而迫使生产者改进工艺,寻求其他替代材料。同时,消费者也会减少此类产品的消费或者购买其他替代产品,从而在生产过程中和消费环节减少产品中微塑料的添加。

第二,相关行业协会建立企业 “正面名单”公示制度,将采用替代材料和减少微塑料添加的企业纳入 “白名单”,并向名单内企业给予一定的融资、税收等政策支持。比如,为推动产业升级,促进行业自律,减少废旧电池带来的污染,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟发布 《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》,并公布了符合 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单①参见工业和信息化部:《符合 〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单 (第一批)》,网址:http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057542/n3057547/c6365545/content.html,2019-03-31。。微塑料污染的防治需要发挥行业的自律作用,同时政府相关部门应当给予一定的政策支持,特别是资金的支持。根据工业和信息化部办公厅和国家开发银行办公厅发布的 《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》②参见工业和信息化部:《工业和信息化部办公厅和国家开发银行办公厅发布的 〈关于加快推进工业节能与绿色发展的通知〉》,网址:http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057542/n3057546/c6698545/content.html,2019-03-31。,发挥绿色金融手段对工业节能与绿色发展的支撑作用,推动废塑料等再生资源综合利用。通过资金支持,促进塑料和微塑料生产的中小企业自发改进技术和更新设备,从源头上减少塑料和微塑料产品的生产。

(二)次生微塑料的污染防治

次生微塑料污染具有鲜明的跨区域性的特征。因此,以单一环境要素和单一介质为基础的传统污染防治法律模式已经不能适应这一新型污染物防治的要求。而现阶段,对微塑料污染的关注和科学研究还处于起步阶段,相应的污染防治法律法规还未对微塑料污染予以规制。但是,我国面临的微塑料污染的形势日趋严峻。因此,如何利用我国现有的法律制度,应对现实污染防治的需求,实现对微塑料防治的全过程管理,成为现阶段次生微塑料污染防治的重点。

1.从次生微塑料产生的源头看,需要制定并修改相关标准。相关标准的制定和修改需要充分考虑微塑料的特性,结合微塑料产生和转移的整个过程,形成一个完整的标准体系。以土壤中微塑料的防治标准为例,土壤往往是大部分其他环境要素中污染物的最终消纳地[30],因此需要综合考虑各类标准体系的联动。一方面,土壤中次生微塑料的防治需要提高农用产品的强制性标准,特别是农用薄膜的厚度。我国 《土壤污染防治法》明确提出加强土壤污染防治标准体系建设,并建立了国家土壤污染风险管控标准③根据2018年颁布的 《土壤污染防治法》第12条的规定,国务院生态环境主管部门制定国家土壤污染风险管控标准,加强土壤污染防治标准体系建设,且该标准是强制性标准。。该法要求完善农用薄膜和农业投入品及其包装物的相关标准,禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品,同时鼓励、支持使用生物可降解农用薄膜和回收农业投入品包装废弃物和农用薄膜④参见 《土壤污染防治法》第25、26、29、30条。。新修订的 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准⑤参见工业和信息化部:《防控农田 “白色污染”、实现绿色发展三部门联合开展 〈农用地膜〉强制性国家标准发布宣贯工作》,网址:http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c5953442/content.html,2018-04-20。,对地膜的适用范围、分类、产品等级、厚度和偏差、拉伸性能等多项指标进行了修订,特别是提高了地膜的厚度下限,有利于回收再利用和解决地膜残留问题,从而从源头上降低农用地中的微塑料污染,也进一步降低了从土壤环境进入水环境中微塑料的可能性。因此,防治此类污染更重要的是从生产和销售的源头进行控制。

另一方面,土壤中微塑料的防治还需要减少其他环境要素中微塑料的进入,因此还需要对其他环境要素相关标准予以完善,特别是污水排放标准。具体而言,污水处理厂是微塑料的潜在来源之一,它既可以作为废水中微塑料的收集渠道,也可以作为自然环境中微塑料的来源。经过污水处理厂出水是各种类型的塑料微粒进入土壤、地表水和地下水中的重要途径[31]。1996年颁布的 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)将排放的污染物按其性质及控制方式分为两类:第一类污染物多为难以降解并能在生物体内蓄积的有害物质;第二类污染物多为除第一类污染物之外的能够影响水环境质量的有害因素或物质[32]。微塑料在自然环境中很难降解,经生物吞食以后可以在生物体内积聚并经食物链进入人体。因此微塑料符合该标准规定的第一类污染物的特征,应当被纳入污水排放的相关控制标准。另外,微塑料不仅可以通过污水处理厂对水环境造成污染,也可以将污染扩散至土壤环境。比如,污水处理厂的污泥如果作为化肥或者土壤改良剂使用,微塑料也会对土壤特别是耕地产生污染[33]。我国 《土壤污染防治法》规定,建设和运行污水集中处理设施,应当依照相关的标准要求,采取措施防止土壤污染①参见 《土壤污染防治法》第25条。。因此,次生微塑料防治的标准的建立需要综合考虑次生微塑料产生和转移的整个环节,而不是一个个孤立和割裂的标准。

2.加强政府监管,落实责任分配。次生微塑料在环境转移的过程中,具有明显的跨区域性特点,因此在防治过程中首先需要强化属地管理,落实相关主体责任的分配,地方政府要积极履行职责。以大气中的微塑料为例,其和其他大气污染物一样具有跨界转移的特点。一方面,地方环境保护部门加强对涂料、建设扬尘等能够确定的污染源以及运输过程中产生的遗撒、泄漏等的监督管理。根据 《大气污染防治法》规定,工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料,并建立台账,记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理,保持道路清洁,控制料堆和渣土堆放,扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积,防治扬尘污染②参见 《土壤污染防治法》第46、68、69条。。对此类污染源,政府相关环境保护部门应当进行定期和不定期的现场抽查和监测。

另一方面,对于来源无法确定的,如漂浮在大气中的塑料纤维等,政府应承担治理责任。比如《大气污染防治法》第70条的规定,城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理,推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式,防治扬尘污染。因此,从属地责任来看,微塑料污染防治的责任主体既包括污染的制造者,也包括作为监管者的地方政府。地方政府失于监管或怠于行使职责应承担相应的法律责任。

3.完善垃圾分类和垃圾回收处置体系。塑料垃圾的回收是次生微塑料污染治理最为重要的环节。次生微塑料污染的防治亟需加强对塑料污染物的监管,建立并完善垃圾分类与回收体系,减少自然环境中塑料的残留,从而减少微塑料的来源。一方面,不仅要减少塑料和微塑料的使用,寻找可替代性材料。另一方面,更重要的是提高塑料的回收和利用,建立起垃圾分类与回收系统。对于无法避免使用的塑料以及无法回收利用的塑料,进行严格的处理,尽量减少其进入环境中的可能性。对于可回收的塑料而言,延伸生产者的责任。在塑料回收利用方面,欧洲国家起步较早,也建立了完善的体系。最早自1994年欧盟通过 《包装和包装废弃物指令》(94/62/EC)和2008年新修订的 《废物框架指令》 (2008/98/EC),为包括塑料在内的所有包装废弃物设定了最低回收率目标[34]。

近年来,我国也正在采取一些措施,建立和完善垃圾回收和利用系统。2016年国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》③参见 《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》,网址:http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/03/content_5156043.htm,2018-04-15。,要求生产者对其产品承担的资源环境责任从生产环节延伸到产品设计、流通消费、回收利用、废物处置等全生命周期。该方案规定企业具有开展生态设计、使用生态原料、规范回收利用和加强信息公开的责任。2017年国务院印发的 《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》指出①参见 《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》,网址:http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/27/content_5213738.htm,2018-04-15。,一方面要建立堵住洋垃圾入境的长效机制;另一方面要加快国内固体废物回收利用体系建设,建立健全生产者责任延伸制,推进城乡生活垃圾分类,提高国内固体废物的回收利用率。因此,随着我国固体废弃物回收系统的建立和完善,垃圾的回收利用效率的提高,可以从源头减少塑料和微塑料的产生。

4.建立海陆一体化的综合治理模式。海洋塑料垃圾污染和微塑料污染作为一个全球性问题,日益受到各国的重视。海洋微塑料有约80%来源于陆地,剩下的来自于海洋养殖、旅游、捕捞和海洋平台作业等[35]。由于微塑料体积小,一旦进入海洋就更加难以进行集中处理,所以治理海洋微塑料的关键在于,一方面控制海洋活动带来的污染,另一方面控制陆源污染,建立海陆一体化的综合治理模式。微塑料陆源污染的复杂性,和兼具水污染、大气污染、固体废弃物污染和土壤污染的特性,使得依靠现存的单一法律进行规制的不可能。同时,由于微塑料分布的广泛性和扩散性,使得其很容易从一个生态系统转移至另一个生态系统。根据我国 《海洋环境保护法》对于陆源污染物防治规定,严格控制向海域排放含有不易降解的有机物②《中华人民共和国海洋环境保护法》第33条。。然而对于地表径流、地下河以及风力和大气沉降所带来的微塑料污染无法进行有效控制。因此陆源海洋微塑料的防治的成效不仅在于海洋,还在于其他环境和其他环节中微塑料治理的成效如何。

对于海源微塑料污染而言,应针对不同来源采取相应规制。第一,防治海岸工程和海洋工程建设项目中产生的微塑料对海洋环境造成的污染,必须先履行环境影响评价程序。在环境影响报告书报批前,应当举行论证会、听证会等,征求有关专家和公众的意见;第二,防治倾倒废弃物对海洋环境的污染,实行排污许可。根据 《海洋环境保护法》第55条规定,国家海洋行政主管部门审查批准,发给许可证后,方可倾倒。因此,对于海洋微塑料污染的防治需要从陆源和海源两个维度进行。

六、结 论

微塑料是一种独立、新型的污染物,尽管对其环境、生态、人体健康影响的研究尚在持续,基于环境问题法律规范的预防性原则,在目前阶段,我国仍应通过个人护理产品相关的国家标准禁止原生微塑料的添加,并针对微塑料的产生、使用、迁移、转化和处置等环节,建立全过程的监管体系。若不断证实,其对环境、生态、人体健康的不利影响超出现有预期,则有必要对相关立法进行更加深入和大幅度的调整予以规范。另外,值得注意的是,作为一种全球性污染物,微塑料的危害可能被越来越多的国家重视,在国际层面的合作也将会更加频繁和深入。如何建立关于微塑料治理的国际合作机制,并在国际合作的框架内,使本国的立法与国际法律机制相配合,又将会对我国的现有的法律体系产生新的挑战。