长江-鄱阳湖交汇处三维水流结构研究

2020-04-22唐洪武黄淑君袁赛瑜肖仲凯

唐洪武,黄淑君,袁赛瑜,李 坤,肖 洋,肖仲凯

(1.河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210098;2.长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局,江苏 南京 210011)

作为中国最大的河流和最大的淡水湖,长江与鄱阳湖的水沙运动、河道演变、水环境生态一直是水科学和水工程领域研究的热点。长江和鄱阳湖交汇处是连接长江和鄱阳湖以及实现江湖物质输移交换的重要控制区域,认识其水流结构具有重要的实际意义与科学价值。前人对实验室尺度交汇水槽[1-8]和中小尺度天然交汇河道[9-12]的水流结构有较多研究报道。研究表明,水流交汇处会形成分离区、剪切层、螺旋流、停滞区等复杂水流形态。Best等[1-2]系统研究交汇水流流态与交汇角、汇流比、宽深比、河床高程等之间的关系。Yang等[3]深入研究分离区的水流特征。Yuan等[4-5]通过水槽试验研究交汇水流尤其是剪切层的三维紊流结构及其对床面变形的作用机理。Tang等[6]研究复杂床面形态下水流结构与物质输移掺混之间的响应关系。林青炜等[7]开展基于PIV的交汇处涡旋结构的观测研究。Yuan等[8]进一步开展淮河支流交汇处底泥污染的长期现场观测。然而,像长江和鄱阳湖交汇处这样尺度大、流速快、结构复杂的交汇处研究相当有限。而且由于日常航运等影响,测量大江大湖交汇处的水流结构很困难。声学多普勒流速剖面仪(ADCP)作为一种新型的断面流速测量仪器,测量过程直观高效,而且精度可靠[13],适用于大型交汇处的现场观测。本文基于ADCP测量技术,在2018年8月对长江和鄱阳湖交汇处的17个横断面流场进行了测量和分析。

1 研究河段与现场观测设置

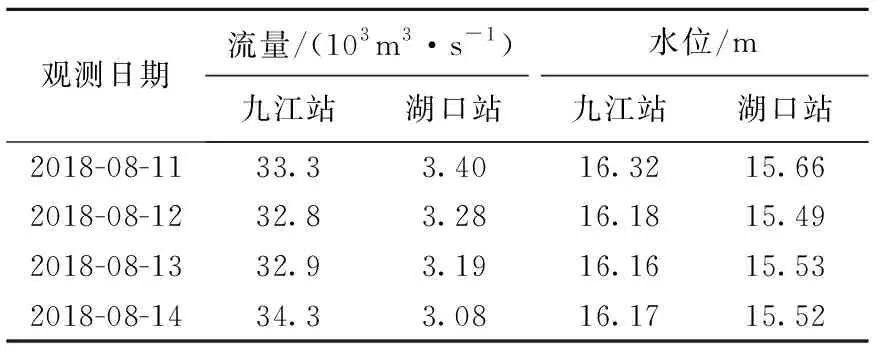

表1 观测时期的九江和湖口站水文数据

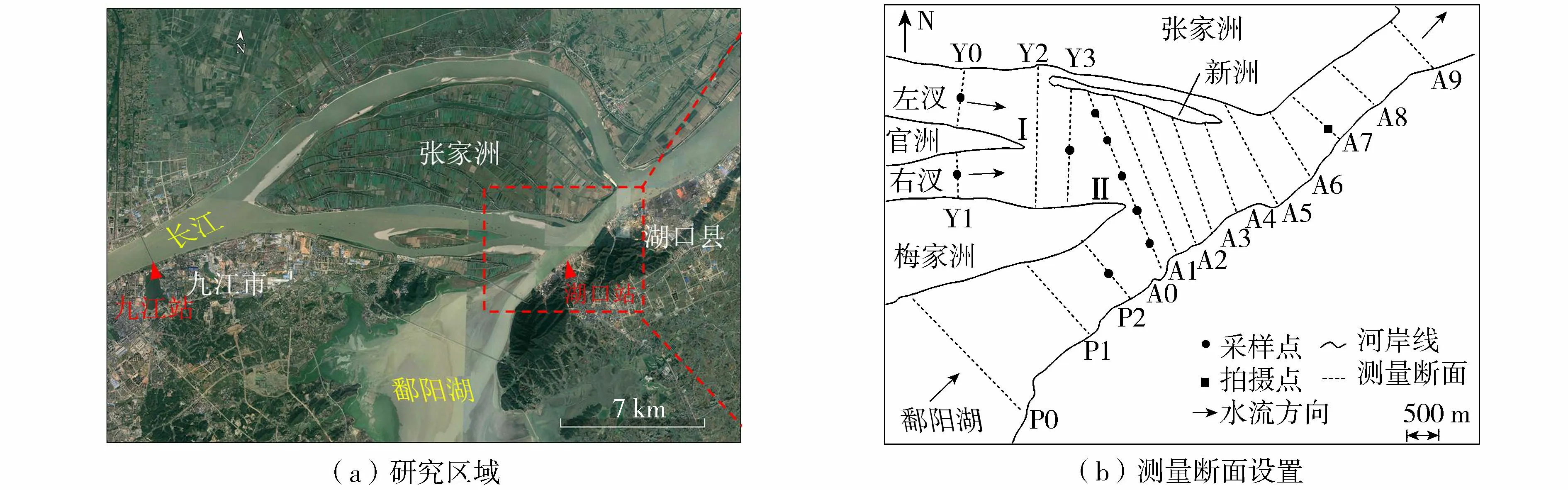

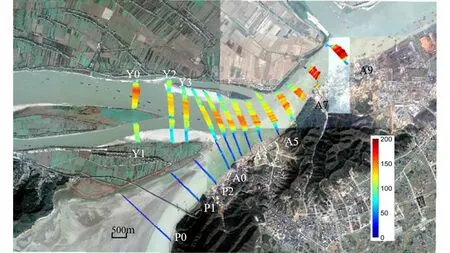

长江在江西九江流经张家洲时,右汊被官洲分流后汇合,再与鄱阳湖的出湖水流在湖口县附近交汇。研究区域为长江与鄱阳湖的交汇河段,距离上游三峡大坝超过900 km,下至长江入海口有800 km。2018年8月11—14日展开现场观测,此时为长江汛期,由表1可知,测量时期内现场水文条件基本不变。图1中Y、P分别表示长江和鄱阳湖河道的断面,A表示交汇后的断面。测量断面共17个,江湖交汇前长江设置4个、鄱阳湖3个,交汇后设置10个。在图1中圆点位置进行水质测量和水样采样,方点位置为交汇物质掺混图(图2)的拍摄点。交汇Ⅰ表示因官洲分隔的长江左、右汊的交汇处,交汇Ⅱ表示长江与鄱阳湖的交汇处。

图1 研究区域和测量断面设置Fig.1 Study area and measurement profile setup

图2 交汇Ⅱ掺混层位置照片Fig.2 Photo of the mixing layer of confluenceⅡ

使用ADCP(Sontek M9)测量断面三维流速、断面水深、断面流量和表层水温等。ADCP配置有2组不同频率的波束(每组4个,倾角25°)测量断面流速,正中间配置垂直波束测量水深。ADCP可以根据不同水深自动调整发射频率和采样单元的大小,满足不同水深的测量要求,从而保证测量精度(±0.002 m/s)。ADCP安装在配套的单体船上,传感器入水深度为0.1 m,ADCP正上方安装差分全球定位系统(DGPS),DGPS精度为1.0 m,不仅可以用于测量船速,同时可以定位单体船使其沿着测量断面直线前行。鄱阳湖流速小,控制船速约1.5 m/s,其他断面的船速则控制约2.0 m/s。为了获得较好的平均流场,并减小航道来往的船只干扰,每个断面重复测量4次。ADCP采集的数据用后处理软件velocity mapping toolbox (VMT)计算重复测量下的断面三维流速[14],使用内置的Rozovskii方法计算二次流。使用美国多参数水质监测仪(YSI EXO2)测量pH、溶解氧和电导率等水质参数。水样采样点位于水面以下4 m(约为0.4倍水深)[15],每个采样点采集2份1 L的水样带回实验室,过滤烘干等处理后确定样品的悬沙浓度。

2 结果与讨论

2.1 基本水动力水质参数分析

汇流比QR(支流流量/主流流量)、流速比UR(支流流速/主流流速)和动量通量比MR(支流动量通量/主流动量通量)是影响交汇处水流结构的主要特征参量。交汇Ⅰ(长江右汊/左汊)左汊为主流,主流流量是支流的3倍,MR为0.257,QR为0.336,交汇角为20°(交汇角用两汊深泓线夹角确定),交汇后的流向基本与主流流向一致(由深泓线判断)。交汇Ⅱ(鄱阳湖/长江)长江干流为主流,MR仅为0.089,QR为0.222,交汇角58°,交汇后的流向基本与支流流向一致,长江水流发生了大角度的偏折。虽然2处交汇都是Y形不对称交汇,但交汇Ⅰ支流发生偏折,而交汇Ⅱ则是主流发生偏折。交汇Ⅰ是同一条河分汊后交汇,水动力相近。交汇Ⅱ为江湖不同来源水流的交汇,水流条件差异大,水动力结构复杂。交汇Ⅰ的UR(0.791)约为交汇Ⅱ(0.352)的2倍,MR约为交汇Ⅱ的3倍。

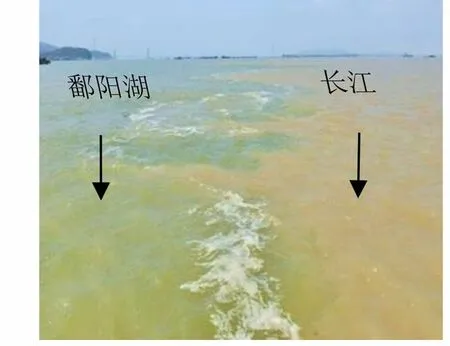

交汇Ⅰ左右汊属于长江水流,交汇后与交汇前的水质特性基本一致(表2),长江左右汊断面(Y0和Y1)除悬沙浓度外,温度、pH、电导率等水质参数都接近,由于左汊流量大、流速大,悬沙浓度比右汊高约18%。交汇Ⅱ长江和鄱阳湖两股水流的pH相差不大,但长江的电导率是鄱阳湖的2倍,溶解氧低于鄱阳湖,悬沙浓度约为鄱阳湖的5倍。在交汇Ⅱ现场可直接观察到两汊水体颜色的差异(图2),照片从断面A7拍摄点向上游拍摄得到,右侧长江来水悬沙浓度高、呈黄色浑浊,左侧鄱阳湖出流相比之下清澈、显绿色,两股水流交界分明,反映了两汊水流不同的悬沙浓度,而且通过现场观察发现分界线往下游延伸约4 km。

表2 长江、鄱阳湖主要水流特性参数

注:Q为断面流量,A为断面面积,vave为断面平均流速,Dir为自正北方向顺时针偏转的水流方向,W为河宽,HM为断面垂线水深的中值,T为表层水流温度,ρ为由水温查得的相应密度,σ为电导率,DO为溶解氧,SC为悬沙浓度;水质水样在采样点水深4 m处采集,A0断面数据以左起第3点数据为例。

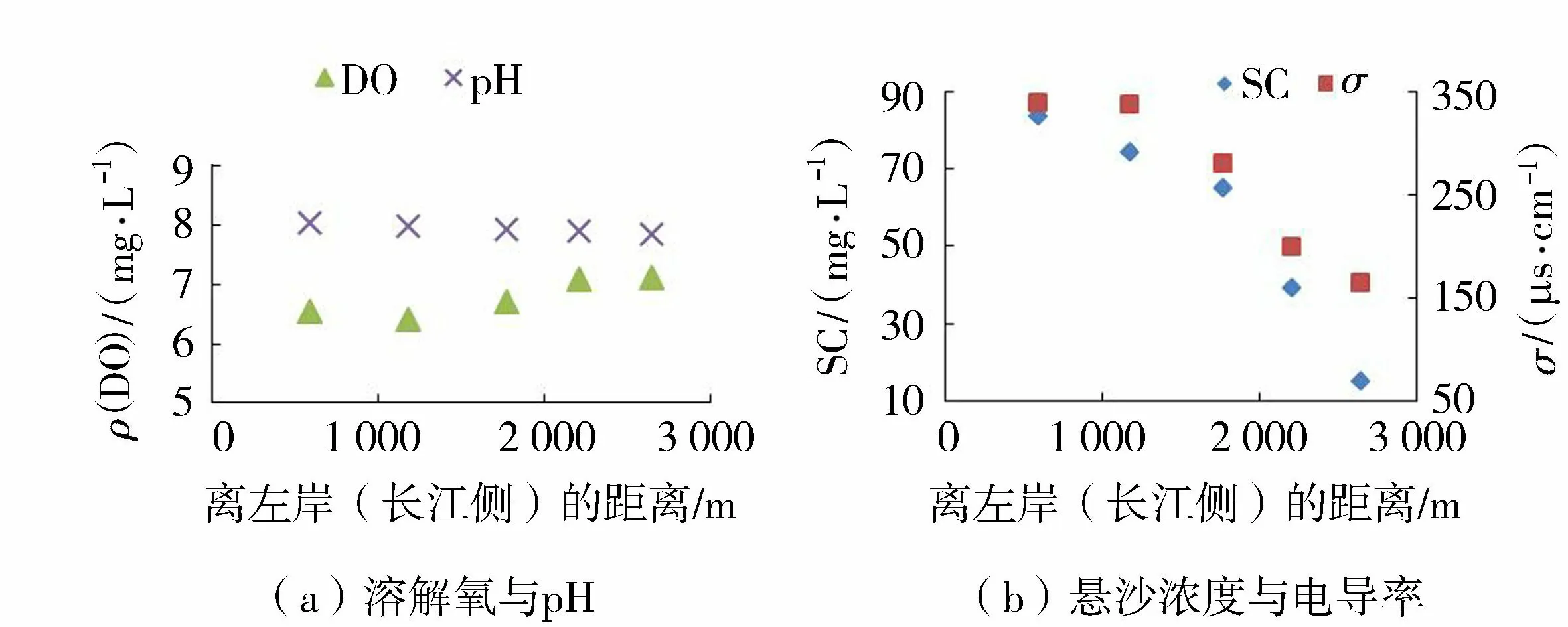

以交汇Ⅱ第一个交汇断面A0为例分析参数沿横向的变化情况。由图3可知,A0断面上两股水流在距左岸1 900 m的位置发生流速突变,此处为掺混剧烈的剪切层(也称掺混层),表层水温也发生突变。观测期间正值夏天,当天最高气温为37 ℃,鄱阳湖湖区面积大、受热多,出湖水流表层水温达33.8 ℃,远高于长江表层水温(29.2 ℃)。温度差异带来的密度差异会影响剪切层处涡旋的形成和发展以及两汊水流的物质掺混[16]。由图4可见,从左岸到右岸pH减小、DO增大,而悬沙浓度、电导率大幅度减小,所以后两者更能反映两汊水流水质参数差别和掺混过程。

图3 A0断面流速与表层温度横向分布Fig.3 Lateral distributions of velocity and surface water temperature at cross-section A0

图4 A0断面水质特性横向分布Fig.4 Lateral distribution of water quality characteristics at cross-section A0

2.2 交汇水流断面流速场

图5 沿水深平均的水平流速分布(单位:cm/s)Fig.5 Depth-averaged horizontal velocity vectors (units: cm/s)

图5给出了17个测量断面沿水深平均的水平流速分布。长江主流在左汊河道,流速主槽大、两侧小。主流与右汊水流交汇后,在断面Y2距离左岸1 200 m(交汇点Ⅰ附近)处出现停滞区(设定顺水流方向流速小于0.5 m/s为停滞区),停滞区长约200 m,交汇后主流方向仍与左汊主槽一致。断面A0的左侧长江部分的速度场趋于均匀,可认为交汇Ⅰ的两汊水流在断面A0处掺混基本完成,所以交汇I的掺混完全长度约为1.2 km。鄱阳湖出湖水流流速小(0.3 m/s),在断面A0处,主流长江与鄱阳湖水流发生掺混,并受鄱阳湖出流影响开始发生偏折进入下游。在A0断面距左岸1 900 m处出现停滞区,停滞区长约300 m。交汇断面右侧鄱阳湖低流速水流在交汇过程中流速逐渐增大,断面A3至A5中间段出现最大流速区,直至断面水流A6流速在整个断面上分布基本均匀,所以交汇Ⅱ的掺混完全长度约为2.6 km。在断面A6、A7左岸出现分离区,水流存在回流。由于断面宽度束窄,最后2个断面A8、A9的流速增大,最大流速达2 m/s。

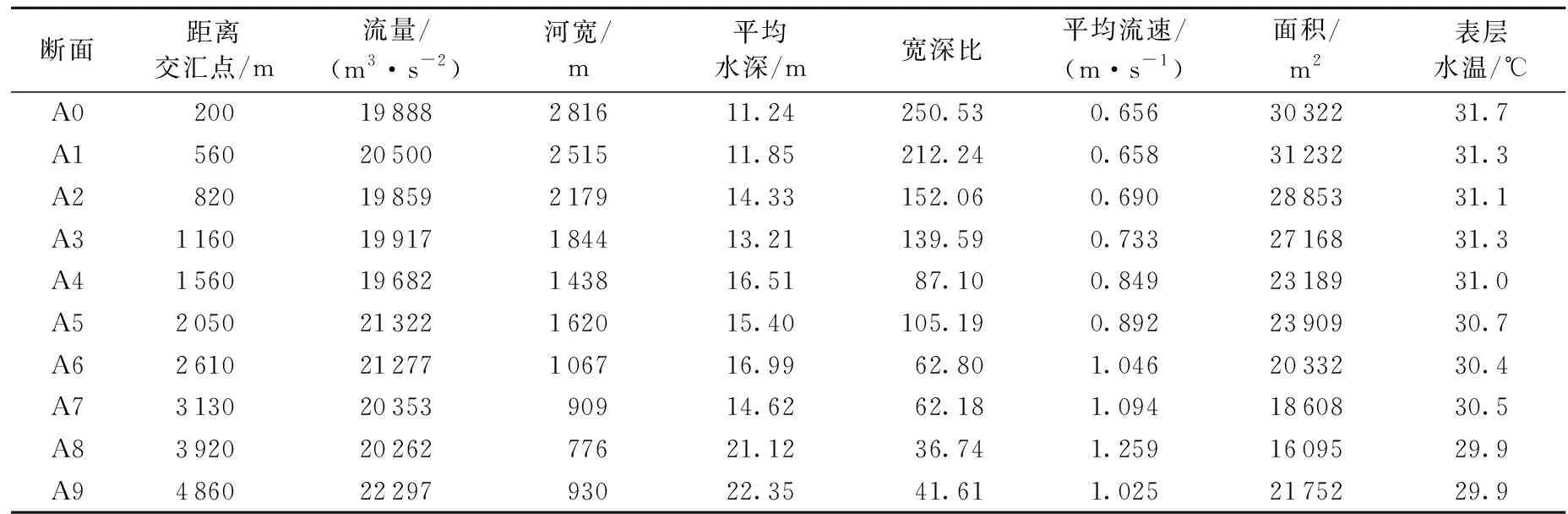

表3给出了交汇Ⅱ交汇后各断面水流特征参数,可见长江与鄱阳湖交汇后,除了断面A5有新洲左侧的水流汇入、流量增加约1 600 m3/s、宽深比较上一个断面有所增大以外,断面A0到A8呈现河道逐渐变窄、宽深比逐渐减小、流速逐渐变大的趋势。断面A8的河宽最小,断面平均流速最大为1.26 m/s。鄱阳湖湖水的汇入导致交汇后水流表层水温升高,随着与长江水掺混程度的增加,表层温度逐渐趋于与交汇前长江表层水温一致。

表3 交汇Ⅱ交汇后水流特性

图6给出了16个测量断面的断面内流速场。交汇Ⅰ的断面Y2没有出现明显的螺旋流,可能由于交汇Ⅰ的左右两汊流速比为0.791(表2),两股水流流速差异不大,而且支流偏折角度较小(20°),没有产生螺旋流。加上交汇Ⅰ右汊河床明显高于左汊,河床高程不一致也会加快两汊水流掺混[12]。对于交汇Ⅱ,断面A0处两汊水流刚交汇,尚未出现螺旋流,而随着两流的剧烈剪切,断面A1可以看到在距离左岸1 700 m的位置水流会在近水面汇聚、在近床面分散,形成一对反向的螺旋流。类似的成对反向螺旋流在前人的现场观测中也被观测到[17]。螺旋流向下水流的位置与河道主槽深泓线基本一致。

图6 测量断面的断面内流速场(单位:cm/s)Fig.6 Measured flow velocity fields in all cross sections (units: cm/s)

从断面A1到A7观察交汇Ⅱ螺旋流的变化,可以发现螺旋流在垂向范围逐渐扩大加深直至断面A4,从A5断面开始螺旋流垂向流速减小,而侧向扩展较为明显,主要与河道断面形态由V形向U形转变有关。在A6和A7断面,成对螺旋流的尺寸不再扩大。断面A8和A9仅出现了单向的逆时针方向螺旋流,可能是由于交汇下游断面宽深比减小以及流场受断面A7右岸码头等工程影响所致。螺旋流加快两股水流的掺混[18],在下游约2.6 km处掺混完全。

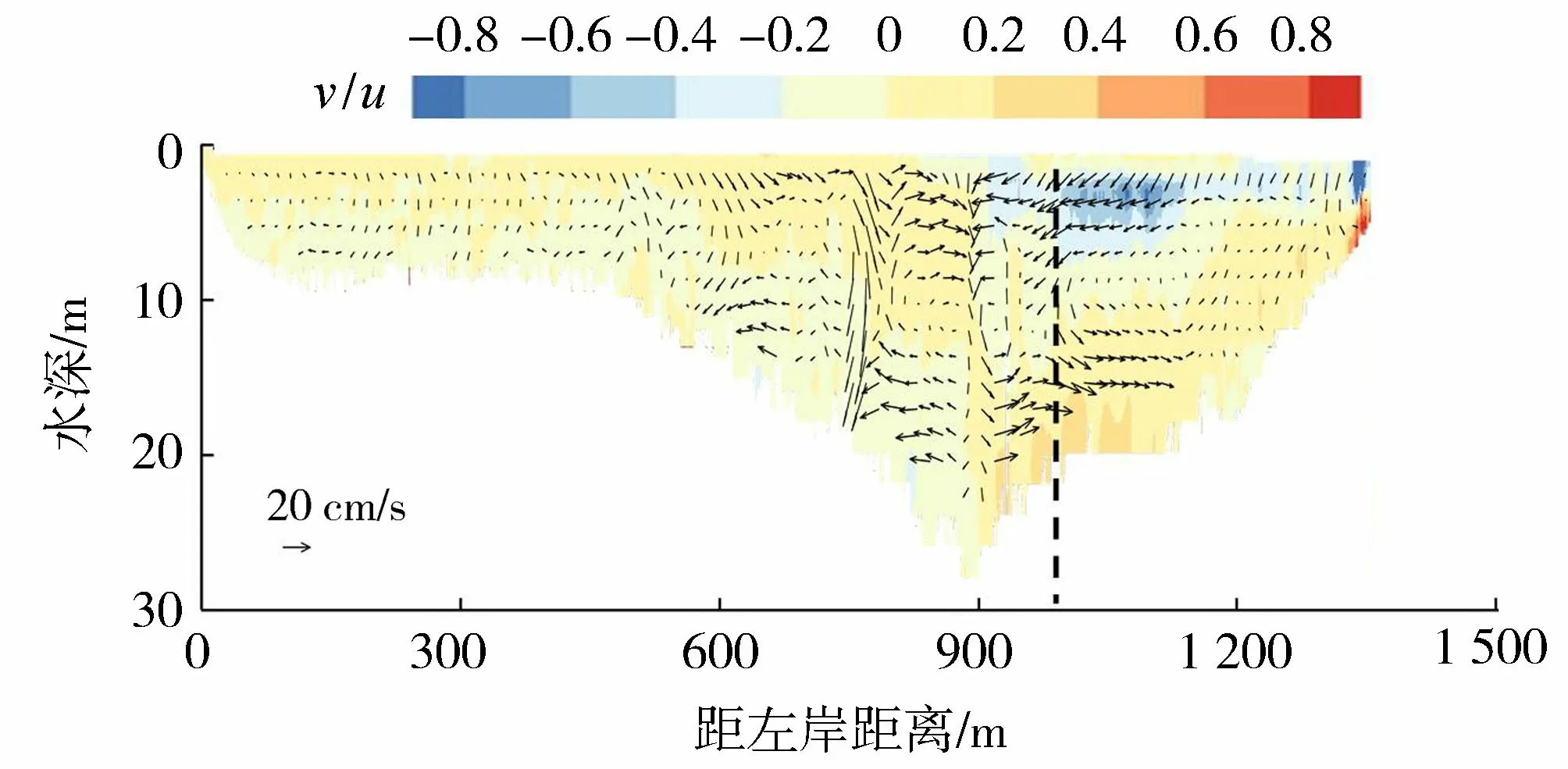

2.3 环流旋度

环流旋度(v/u,v为横向流速,左岸指向右岸为正;u为垂直断面流速,向下游为正)可以表征断面内环流的强度,可以定量反映螺旋流的强度。图7中可以明显看出2个螺旋流:环流旋度正值分布在左岸近水面和右岸近底面,环流旋度负值分布在左岸近底面和右岸近水面。环流旋度绝对值最大值分布在右岸螺旋流的近底面和近水面的中部。选取各断面上环流强度绝对值最大值处的垂线(z=0.3H、0.5H、0.7H、0.9H,图6中是竖直虚线;H为水深,z为选取点到水面垂直距离),来对比螺旋流强度在沿水深和沿水流方向的变化过程。由表4可见,沿水深方向,环流旋度在近水面和近河床的值较中部大,这与弯道二次流的环流旋度沿水深的分布规律一致[19]。断面A1、A2、A3的环流强度可达0.6,向下游发展过程中环流强度逐渐减小,至断面A7环流强度降到0.1左右。可见,两汊水流刚交汇时产生的螺旋流强度大,但随着两汊水流动量的交换,螺旋流的强度逐渐减小。最后2个断面的单向螺旋流环流强度基本低于0.1,这主要与河道断面束窄、流速u增大有关。

图7 断面A4的环流旋度分布Fig.7 Measured secondary flow strength distribution at cross-section A4

2.4 交汇的掺混系数变化

为了描述交汇处水流掺混特征,引入2个参数:动能校正系数(科里奥利系数)α和动量校正系数(布西涅斯克系数)β:

(1)

式中:V——水深平均流速。

α、β均为大于1的数,且过水断面上流速分布越不均匀,其值越大[20]。天然河道的动能校正系数大于 1.1,受断面形状的影响较大[21]。而且,α、β在窄深河道变化范围小,在宽浅河道变化范围大[21]。

表4 交汇Ⅱ交汇后各断面环流旋度的垂线分布

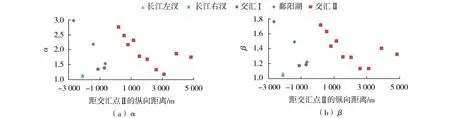

图8给出了交汇前后各个测量断面的α、β值。交汇Ⅰ交汇前长江左汊和右汊都属于宽浅河道,流速分布较均匀,α约为1.1。交汇后掺混流速不均匀,α增大到1.4。交汇Ⅱ交汇前,鄱阳湖出口的断面形态变化大,断面左侧大半是浅滩,右侧为深航道,因此断面流速分布不均匀,α最大达到3.0。长江和鄱阳湖交汇后在A0断面开始发生掺混,此处由于两股水流的流速相差大,α值约为2.7。往下游两股水流逐渐掺混,流速不均匀程度降低,α减小,到A6断面,α已经减小至1.3。由于码头等地形影响,最后2个断面水流结构的不均匀性增加,使得α增大。动量校正系数β的变化趋势与α大体一致,交汇Ⅰ掺混后Y2断面β为1.2。交汇Ⅱ鄱阳湖断面P0的β接近1.8,长江断面流速分布均匀,β小,交汇后β高达1.7,再随着掺混程度增加,β减小至A6断面为1.15。

图8 α、β的沿程变化Fig.8 Streamwise variations of α and β

α、β沿程变化可反映两股水流的掺混过程。水流交汇后α、β值突然增大(图8),反映了两股水流在交汇处水流流速的差异,但随着两流掺混,断面流速逐渐趋于均匀,α、β值恢复到某一低值。此时,两流掺混完全,该值只与河道和断面形态有关。在长江与鄱阳湖交汇处,由α、β得到的完全掺混距离为2.6 km,与2.2节流速场的结果是一致的。

2.5 床面切应力分布

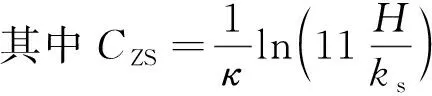

河道床面切应力是反映河床冲淤变形的重要参数。Wilcock[22]提出基于垂线平均流速和泥沙粒径参数的床面切应力公式如下:

(2)

式中:.τ0——床面切应力;U——垂线平均流速;CZS——谢才系数[23];κ——卡门系数,取值0.41;H——水深;ks——与床沙颗粒相关的粗糙高度,ks=2.5D50;D50——床沙的中值粒径。

图9 测量区域床面切应力分布(单位:Pa)Fig.9 Contour of bed shear stress in the measure site (units: Pa)

由式(2)计算得到所有测量断面的床面切应力后,由Surfer Demo 11软件进行克里金插值,得到整个交汇处的床面切应力分布(图9)。床面切应力的分布与流速分布(图5)是基本一致的。鄱阳湖出口段床面切应力约为0.5 Pa,主槽航道床面切应力较浅滩略大。长江左汊的床面切应力可达2.0 Pa,大于右汊的床面切应力。交汇后长江侧的床面切应力大于鄱阳湖侧,直至断面A6(图9中黑色虚线)床面切应力在断面上分布趋于均匀。之后因为河宽减小,流速增大,相应床面切应力增大至3.0 Pa。

3 结 语

长江经官洲分流后的交汇由于流速相近、河床高差不同等原因掺混迅速,而长江与鄱阳湖的交汇在交汇处下游2.6 km才能实现完全掺混。长江-鄱阳湖交汇后出现一对反向的螺旋流,水流在近水面相汇、在近河床分开。螺旋流沿程向垂向和横向扩展,环流强度由0.6降低至0.1,而最后2个测量断面由于宽深比减小以及码头等地形影响下出现单向螺旋流,环流强度低于0.1。通过动能校正系数α和动量校正系数β的计算,发现2个参数可以定量反映两汊水流的掺混程度,掺混越完全,断面流速分布越均匀,参数值越趋近于1。长江-鄱阳湖掺混完全时,α、β分别约为1.3和1.15。两流交汇不仅发生能量和动量掺混,同时也伴随着水质的掺混,显示水质掺混过程以及完全掺混距离因参数而异。结合水质参数分布,发现水温、电导率和悬沙浓度较其他水质参数更能反映两汊的掺混程度。经过计算获得河道床面切应力的分布与流速分布基本一致,交汇下游段出现最大床面切应力为3.0 Pa。研究结果为认识长江、鄱阳湖物质输移、水质变化、河床冲淤演变等提供数据支撑。