《她房间里的云》: 每一个日常的瞬间,都值得被咀嚼

2020-04-21Louishothothot

Louis hothothot

当好不容易赶到《她房间里的云》的放映厅时,手中的电影票已经过期了1小时30分钟,恰恰是一整部普通电影的长度。幸好,这不是一部普通电影,所以,我有幸看了最后8分钟里的3场戏。而若是想体验这部电影有多么与众不同,这3场戏足以抓住你。

故事是这样的:年轻的女主角从北方回杭州过年,离婚的父母已经有了新的家庭,一切都物是人非。关系暧昧的男孩来找她,两人又发生了一些什么,但绝不是深爱……她又偶遇一个酒吧老板,也渐渐衍生出类似依赖的关系。南方的冬天很冷冽,和谁在一起,马路上的影子都一样孤单。新的一年又要开始了,一切好像没有发生过一样。

当电影结束在城市的拆迁现场时,我还停留在女主角那个暧昧不清的问题上:“我不知道我对他意味着什么?。”那个暧昧的男孩给她拍了一张照片后离开了,而她在父母重组的家庭中,也正面临对自我重新定位的思考。要是将这个问题放在一个正不断变化的城市和她的关系上,听上去,也正对这个味儿。电影,就是“就是带着你的故事来看我的故事”(王家卫)。

后来,我两刷这部电影后,还是有着强烈的好奇心,于是,我和片子的导演郑陆心源约了一杯咖啡。在一个多小时的谈话中,掺杂着一些并不流畅的尬聊和模棱两可的解释,而这些都进一步加深了我的这部电影的开放性文本的认知。

我原以为导演会给我一些电影人物前史和下沉空间的信息——通常老炮儿导演们都是这么干的,像马丁-西科塞斯,谈起角色背后的故事时,用了一部电影的时间都刹不住:角色的家庭、童年、工作、生活状况……人物前史的资料比剧本还厚10倍。

而这些,郑陆心源一概不谈!《她房间里的云》玩的似乎就是一种趣味,没有大量的信息传递,更多时候是人物的状态戏。电影也没有试图往深刻里去拍;而只是通过人物的状态,带领观众一起体验这种有点暧昧的、模棱两可的情绪。所以,看这类电影更需要耐心,一不小心,就觉得它不知所云;但如果你进入了,就能获得更多的想象空间。

据我的观察,当代电影中有两个类型在近几年比较引人关注。一种是身体体验型的,就像《1917》《霓虹恶魔》《敦刻尔克》等,这些电影故事简单,与观众的互动是通过视听技术和讲故事的方式进行的,让观众沉浸在紧张中,体会出一种观影愉悦感;另一种是情绪体验型的,像《她房间里的云》,故事也很简单,人物稍稍多了一些下沉空间,观众通过和角色的长期相处(依赖于特写、长时间跟拍)而获得“进入他者生命”的沉浸体验。

这两种电影都拒绝了古典主义电影一贯追求的那种强大的戏剧张力。对比一下角逐奥斯卡的《爱尔兰人》和《小丑》,这一特征便更加明显。可以说,《1917》和《她房间里的云》,都不能用传统戏剧中的喜剧和悲剧来定位。

换句话说,《她房间里的云》是一种类似影像散文、影像诗歌一样的电影。如果用角色驱动型电影的分析方法来描述的话,女主角的几个面相——在分崩离析的家庭中的孤独感、和“男朋友”的暧昧关系、和酒吧老板的模棱两可的感情——会带领我们走向一种直接的孤独感受。于是,通过她的视角,我们还看到她继母一个人喝酒,也看到了母亲脆弱的感情生活,以及父亲疑似有外遇的模糊感受。

郑陆心媛希望电影通过一场又一场戏,一次又一次情感的片章,让女主角那种敏感的、不安全的生存体验,笼罩在观众的心头,轻柔地将人撩拨。

是的,结尾8分钟,足以了解这个故事,也足以理解若即若离的人物关系,足以体会这种电影美学。所以,这部电影完全适合在美术馆播放,大家来来去去,或者只看8分钟,或者看完98分钟。

说到电影美学,有个奇怪的现象:连续三年来,中国电影拿下老虎奖的三部电影都是黑白电影。为什么?在郑陆心源看来:“黑白影像带来一种距离感,还有一种清澈的感受,这是电影氛围需要的。”这个我同意,我甚至觉得,这部电影最大的感染力就是影像带来的。这种清澈冷冽的美感,这样的图像,都让我想到了《罗马》。

但是,这部作品并没有像《罗马》一样追求平整、光滑的影像质感,它还用了负片效果、抽象影像等有“杂质”的图像。所以,故事的沉浸體验会时不时地被打破,还有那些抽象的水图像,也带来一种模糊的情绪。这样的美学实验是需要很大勇气的,所以它必定是小众的。但总的来说,我还是很享受这种影像互动。就像法国新浪潮教父戈达尔曾言:“电影存在于观众和银幕之间”。观众在获得银幕上的故事的刺激后,在内心里投射出来新的故事。有一千个观众,便观看到了一千朵云。

在当年,戈达尔挑战的是好莱坞工业电影。那是二战后,美国电影娴熟的工业水准,一下子打击了法国本土艺术电影。知识分子毛了,纷纷指责好莱坞电影太媚俗、一味迎合观众。而艺术电影要什么?跟观众智力的互动!要观众来电影院不仅仅是为了娱乐、审美,还是要稍稍思考一下的。我想,这也是独立电影在电影工业中最大的价值吧!

摒除了戏剧张力,《她房间里的云》转而在电影质感上寻找突破。大量的状态戏,依靠创作者的一种纯然的观察才能捕捉。就像塔尔科夫斯基在《雕刻时光》中所说:“纯然的观察,能够让人体会到诗的力量……让一个人置身在变幻无穷的环境中,让他与数不尽的、或远或近的人错身而过,让他与整个世界发生关系,这便是电影的意义”。

电影中有不少天台戏给我留下了深刻印象,其中一场,父亲在天台问女儿:“(和你母亲离婚)这么多年,你心里没恨我们吧?”在我看来,父亲说出这样的话,一定是要拣时候拣地方的,所以天台一定是个重要的电影意象,那种明亮、清冽的气氛,可以传达出关于南方冬天的感情。然而,导演郑陆心源却反对我的解读,对我反复强调,这不是个意象,没有特殊的涵义。

好吧,那就不是吧!导演好像真不打算让观众往深刻里去想!我尊重女性,也尊重创作者,所以更尊重女性创作者。那就把天台看成一个可以唤起想象力的空间,也不错!

关于电影的标题,我也好奇问过,因为整个故事和云似乎没什么关系。然而郑陆心源依然没有给我确凿的答案。而整场访谈中,她极少给出答案,总是期待我来进行解读。所以我判断,她是一个更多凭感受力创作的作者。

她分享了一些创作的过程。原来,这部作品早在几年前,当她在美国留学时,便零零碎碎地有了灵感。“那时候人在美国,有了时间和空间来思考过去的事儿”。于是,她写下了一些关于杭州的小故事、一些情绪表达的文字,逐渐的,一种电影化的氛围开始成型。

在刷过两遍这部电影后,我闭上眼睛,一些场景还是历历在目,我甚至不自觉地拿另外一部长篇处女作《大象席地而坐》与之比较。两部电影都有大量的人物状态戏,信息的给予尽量简洁。但是《大象席地而坐》还有很缜密的故事线索,环环相扣,每一场戏的顺序都不能变,故事也是一层层递进,将人逼向极端——电影主要的情绪是孤立的、绝望的。

而《她房间里的云》的每一场戏的顺序是可以变的,观众甚至可以随意组——电影的情绪是孤独的、忧伤的。可以说,这种故事难免有些单薄,虽然每个角色有各自独特的故事线索,但是太多的状态戏,并没有提供层次感,而是彻底开放了文本,追求的是“水一样的质感”。

让我夸得更猛一点:有几个瞬间,我甚至产生了看《小城之春》的感受。有一种看似没有发生,看似很快会被遗忘的瞬间,被放在银幕上表达出来时,我才注意到这日常的瞬间有如此丰富的、细腻的情感波动隐藏其中。

而人生不就是长时间面对这种庸常的、无聊的日常。那些转瞬即逝的、微妙的情绪波动,也值得被拍下来,被呈现在大银幕上,被记住。

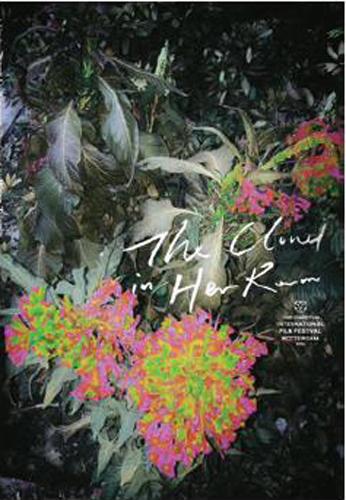

她房间里的云 (2020)

导演: 郑陆心源

主演: 金晶 / 陳轴

语言: 汉语普通话

上映日期: 2020-01-28(鹿特丹国际电影节)

片长: 98分钟