全国人大代表个体属性与履职行为模式实证分析

2020-04-20刘乐明

刘乐明

(华东政法大学政治学与公共管理学院,上海201620)

一、文献梳理与问题的提出

人大代表的角色与功能定位,或者说人大代表的履职行为模式是中国人大研究的一个传统议题。自 20世纪 80年代起,张友渔、杜西川、欧博文(Kevin J.O’Brien) 等国内外学者就开启了对该问题的探究。梳理国内外已有文献,对这一问题的研究主要形成了3 种学术观点。

第一种观点认为中国人大代表呈现的是代表整体性利益的“受托人”角色。杜西川以中国宪法为依据,认为中国宪法关于代表与选民的关系,基本采用了集中代表的原则,代表不是特定选区或者选民的受托人,而是全国人民根本利益和意志的集中代表者[1]。柴清玉等人的研究指出,人大代表的政治角色定位是“人民代表大会的组织细胞,受人民委托依法行使国家权力,是人民权力的受托者和人民意志的表达者”[2]。苏东的研究通过考辨代表与“原”选举单位、“原”选区的关系,认为人大代表应是“受委托人”的角色[3]。“委托观”强调代表应符合整体性与普遍性利益,而非代表单个选区或行业的特定利益。此外,“委托观”还强调“代表行为的自主性,代表在处理具体公共事物时拥有很大的自由裁量权,根据自身的知识、背景、判断等自由决断”[4]。

第二种观点认为中国人大代表呈现的是代表特定选区或行业利益的“代理人”角色。蔡定剑认为强制委托理论更符合当前中国人大代表的性质,代表应当是特定选区或选民的利益和意志的代表,而不应当是抽象空洞的全体公民的意志和利益的代理人[5]。温辉持类似观点,指出代表机关的每一名代表都是其各自选区的代表,而非全国(或全省、全县等)选民的代表,接受选民的委托,代表他们行使主权[6]。孙莹认为马列经典作家多持强制委托的观点,强调代表的行动应严格遵照选民的意志,社会主义的代议机关应是社会的镜像,代表必须在议会中反映其所代表选区的选民的特定利益,当选民认为代表在议会中的言行与选民的意见不符时,选民就可以罢免撤换代表[7]。墨宁(Melanie Manion)也认为,中国的人大代表并不将他们自己看作机械式代表全体人民利益的 “柏克式受托人”(burkean trustees),而是将自身视为代表局部利益、受选举激励的“代理人”(delegates)[8]。“代理观”或“强制委托观” 一方面强调代表行为与选民意愿的一致性,代表只是选民的“传声筒”[4];另一方面从目标范围的角度认为代表必须忠诚于特定选区或行业的利益。

第三种观点则认为中国人大代表承担的是“综合”的角色。欧博文认为,中国人大代表总体上呈现了消极者、代理人与进谏者3 种角色[9]。邹平学总结了人大代表行使权力的4 种身份取向①,并认为这4 种取向都有一定的合理性,但也存在不同程度的片面与偏颇,应从人大代表的主体性(代表是代表机关的主体)、民意性(代表应代表人民的利益和意志)、责任性(代表应对人民负责、接受人民监督)三方面有机统一出发,探寻合理的代表利益取向[10]。邱家军通过对中国人大代表与选民之间关系的实证考察,发现人大代表是一个集政党代理人、国家代理人、法律代理人、政策制定者与民意代理人于一体的“多重代理的角色集”[11]。“综合观”的研究关注的不是代表在自主性与目标范围方面的差异,更多考量的是代表在履职过程中所承载的角色与功能。

显然,以往关于人大代表履职行为模式的研究存在诸多争论。虽然国内外人大研究者对此已经做了诸多有益的探讨,但是以往研究至少存在以下三方面的问题或不足:首先,大多数现有研究停留在规范层面的探讨,这些规范研究是以中国与人大代表相关的宪法和法律为探讨的起点与依据,但是由于这些宪法和法律条文对人大代表的身份定位本身存在模糊不清之处,因此学者们基于对宪法和法律的不同理解而形成的对人大代表履职行为模式的理解也是多样化的,由此产生了学界对此问题理解的混乱局面,这也是早期研究混淆了“委托人”与“代理人”两个概念的原因所在。其次,以往研究大多将所有人大代表视为铁板一块,没有看到不同代表之间的差异性。欧博文[9]、桑玉成与邱家军[12]、何俊志与王维国[13]、何俊志与刘乐明[14]、黄冬娅与陈川慜[15]以及陈斌[16]等学者的研究已经表明,人大代表已逐渐摆脱以往整齐划一的“橡皮图章”角色,开始呈现出多样化的角色定位。不过这些研究多聚焦于衡量代表属性与履职绩效之间的关系,虽然已经注意到代表履职行为差异化的面向,但还没有注意到代表履职行为在内容模式上的差异。最后,迄今国内学界还未对人大代表履职行为模式进行比较系统的研究,尤其是缺乏利用大样本数据进行的实证研究。虽然欧博文、邱家军等学者通过案例与文献资料已经对人大代表的履职行为模式进行了一些实证分析,但这些研究所使用的资料是零散的,缺乏同一层面的整体数据支撑,因而并不能完整地呈现人大代表的履职行为模式,这也是以往研究的一大不足之处。

因此,本文认为,现有研究未能系统地呈现人大代表的履职行为模式,因而难以澄清学界在此问题上一直存在的论争。人大代表到底具有怎样的履职行为模式,对我们来说依旧是未解之谜,需要进一步的研究来解答。

二、个体属性与履职行为模式的内在关联

代表角色及其功能定位或者说代表履职行为模式论争的背后实则是关于“委托—代理”的代表理念之争,即约翰·密尔(John Stuart Mill)所言的“选举产生的代表是选民的代理人,还是选民的受托人”[17]。这一争论的核心实际上是由约翰·密尔与汉娜·皮特金(Hanna Pitkin)[18]等学者所开启的代表对待选民意愿的“遵命还是独立”之争(mandate-independence controversy)。在“遵命还是独立”之争的背后又蕴含着两方面的具体问题:一是关于代表目标范围的“整体与局部”之争,即代表在行使代议职能时应该代表整体利益还是局部利益?或者更具体来说,代表应该代表整个代议机构辖盖范围(如联邦、州等)的整体利益,还是代表范围相对较小的单个特定选区、利益集团甚至个人的利益?二是关于代表决断依据的“自主与依赖”之争,即代表在进行投票、提案等活动中的行为是基于代表自身的自主性决断,还是依赖于其他个人或群体的协助?这两方面的争论一直存在于以往关于代表理论的文献讨论中,在安德鲁·雷费尔德(Andrew Rehfeld)对代表理论做出系统梳理与发展之后,“目标范围”(Aims)与“决断依据”(Source of Judgment)成为判别代表履职行为偏好的三大重要维度之二②,雷费尔德据此总结出代表履职行为模式的8 种理想类型(见表1)[19]。至此,学界对代表的履职行为模式有了更为系统化的判别标准。

表1 代表履职行为模式的8 种理想类型

从前文的文献梳理中也可发现,关于人大代表角色与履职行为模式的论争也可细分为 “目标范围”与“决断依据”两方面的争论。即人大代表应该代表全体人民的利益还是代表他所在选区或行业的利益?人大代表在进行履职活动时是完全基于自主的意志决断还是基于他人协助的依赖性决断?并可根据这两方面的判别结果定位出人大代表的履职行为模式。因此,要系统判别人大代表的履职行为模式,可行的办法是先通过“目标范围”与“决断依据”两大指标对代表的履职行为进行判别,进而判别代表的履职行为模式。

议案作为“民意的二次表达”,是测量全国人大代表履职行为的重要指标。一方面,议案的提出除了需要人大代表投入大量的精力来准备草案外,还需要找到30 人以上的代表联名,因而是全国人大代表履职行为的一项可靠而重要的记录;另一方面,议案很可能推动具有较大社会影响力的公共政策的出台[14]。因而,议案越来越受到人大代表、人大机构以及人大研究者的重视。罗里·特鲁克斯(Rory Truex)的研究就指出,由于投票依旧是例行公事,或者说是形式,代表开始通过提交议案与建议施加影响,代表的议案与建议会被全国人大及其常委会所重视[20]。因此,全国人大代表的提案行为作为代表重要的履职行为,可成为判别代表履职行为模式的重要媒介。

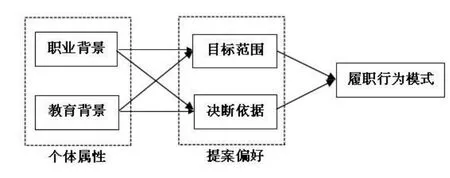

然而,要对人大代表提案的“目标范围”与“决断依据”两个指标进行判别,需要考量人大代表的个体属性状况。也就是说,人大代表所提议案的目标范围代表的是整体还是局部,决断依据是自主还是依赖,需要综合考量代表的个体属性才能进行判别,否则难以界定。而且,代表的个体属性或多或少会在其履职行为中有所投射,赵英男(Cho Young Nam)研究发现,不同职业阶层背景的代表倾向于扮演不同的人大代表角色[21]。在人大代表的个体属性中,职业背景与教育背景是尤为重要的面向,两者不仅体现出代表的知识背景以及所处行业,更重要的是它可以体现出代表在整个社会中的阶层与地位,通过人大代表的职业与教育背景还可以透视出代表的多种社会属性。因此,如图1 所示,人大代表的个体属性与履职行为模式之间存在着内在关联性。人大代表个体属性中的职业背景与教育背景的交互影响着代表的提案偏好,即影响着代表的目标范围选择和决断依据的性质,后两者共同型塑代表的履职行为模式。因而,本文的基本思路就是以人大代表的个体属性和提案数据为总体资料,通过人大代表职业背景与教育背景两方面的个体属性综合判别人大代表提案在目标范围和决断依据两方面的偏好,以此呈现人大代表的履职行为模式。

图1 个体属性与履职行为模式的内在关联示意图

三、数据处理与分析方法

为了分析全国人大代表的履职行为模式,本文利用全国人大网站上公开的全国人大代表基本资料,收集了十一届全国人大第一至第五次全国代表大会代表所提交的议案以及议案相应代表的职业与教育背景资料③。十一届全国人大第一至第五次全国代表大会共有611 位代表或代表团提交了2541 个议案,除去10 位终止资格代表和6 个代表团所提交的议案,本文最终收集了595 位代表所提交的2493 个议案。具体的数据处理与分析主要分3 个步骤:首先,对照提案代表的职业与教育背景,对2493 条议案的目标范围与决断依据进行逐一编码;然后,对多重提案代表的目标范围与决断依据的编码进行整合;最后,对595 位代表的目标范围与决断依据两变量进行交叉列表和散点图分布分析。

编码工作主要是综合考量提案代表的职业与教育背景以及议案的性质,对2493 条议案逐条编码。在代表目标范围方面:如果议案的受众面是全国的或普遍性的则为整体(编码为1);如果议案代表的是提案人所在区域(选区)或行业(职业)的特定利益则为局部(编码为0)。在决断依据方面:如果议案与提案人的教育与职业背景都不相关则为依赖性决断(编码为0);如果所提议案与提案人的教育或职业背景中的一项或两项相关则为独立性决断(编码为1)。

如表2 所示,根据编码的基本逻辑,蒋婉求代表作为盐城鲁迅艺术学校副校长,从江苏省高等教育自学考试汉语言文学专业毕业,所提交的“关于修改土地管理法第4748 条的议案”与提案人不存在区域或行业的关联性,因此目标范围属于 “整体”;而不论从职业还是教育背景来看,该代表都不具备独立提交该议案的动机与能力,因此属于依赖性决断。胡平西代表是中国人民银行上海总部党委副书记、行长,中南财经大学金融学专业毕业,所提的“关于制定金融控股公司法的议案”关涉全国整体性利益,因此在目标范围上属于整体;议案与提案代表的职业和教育背景都高度相关,因此在决断依据上属于独立。庄先代表作为民革中央常委、福建省主委,福建省人大常委会副主任,从中央党校毕业,所提交的“关于请求授予福建省人大及其常委会对于平潭综合实验区特别立法权的议案”代表的是单个选区的特殊性利益诉求,因而在目标范围上属于局部;而提案人作为该选区的人大副主任,提交该议案是其工作职责所在,具备独立决断的能力,属于独立性决断。不过,在编码过程中未发现“局部”与“依赖”组合。最后,为了减少编码过程的误差,我们进行了多人重复编码,三位不同编码者对每条议案逐一编码,三位编码者的结果相同率在91.7%以上,因此编码结果具有较高的可信度,不同编码的案例按照少数服从多数原则确定最后的编码值。

表2 基于职业与教育背景的提案编码

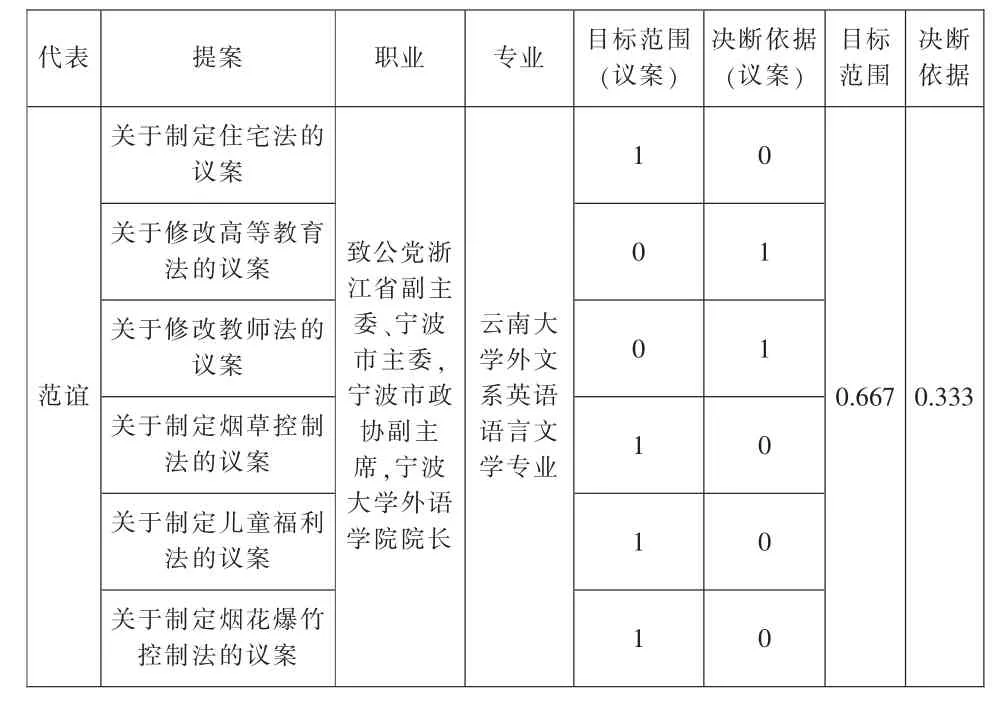

在对议案逐条编码后,需要对有多重提案的代表的最终目标范围与决断依据进行整合。具体方式是对所有提案的数值进行求和,再除以该代表的总议案数,基本公式为A=(a1+a2+…+an)/n,J=(a1+a2+…+an)/n。例如,如表 3 所示,范谊代表总共提交了6 条议案,将每条议案的编码值按如上公式计算,便得出该代表的目标范围与决断依据的最终编码值分别为0.667 与0.333。

通过以上两个步骤,本文建立了595 位提案代表的目标范围与决断依据数据库。第三个步骤便是对目标范围与决断依据两个变量进行交叉列表和散点图分布分析,以此呈现595 位提案代表在目标范围和决断依据两维矩阵中的分布情况,进而判别595 位提交议案代表的履职行为模式。

表3 多提案代表编码整合示意表

四、全国人大代表的履职行为模式

笔者利用交叉列表与散点图作为统计工具,分析了十一届全国人大代表所提议案的目标范围与决断依据的总体情况。表4 呈现的是目标范围与决断依据两变量的交叉列表分析结果 (限于篇幅,表中只展示了部分重点数据)。从数据分布情况来看,主要呈现了两大特点,一是集中分布在“目标范围”为1 的行以及“决断依据”为1 的列,即主要集中分布在交叉列表的最底行与最右列;二是数据呈现三角集中分布的趋势,主要分布在左下与右上对角线的下方三角区域。

表4 目标范围与决断依据的交叉制表(部分)

如下图 2 所示,目标范围(aimes_model)与决断依据(judgment_model)两变量的散点分布图可以更为直观地展示595 位提案代表的分布情况。第一,数据分布总体上呈现了三角形分布的状况;第二,从象限分布情况来看,提案代表集中分布在I、II、IV 象限,而在 III 象限则完全没有数据分布;第三,从密集程度来看,提案代表重点分布在最上行(judgment_model=1)、最右列(aimes_model=1)以及IV 象限(右下区域),尤其是IV 象限的分布最为密集;第四,从单个分布点的情况来看,提案代表在(1,0)、(0,1)与(1,1)三个点的分布最为集中。表 5列出了6 个关键的重叠分布数据,其中重叠次数最多的三个点分别是:(1,0) 为 206 个,(0,1) 为 76个,(1,1)为 145 个。这其实也表明,595 位提案代表集中分布在该三点,三点共计427 位提案代表,占总提案代表数的72.8%。

图2 全国人大代表履职行为模式散点分布图

根据上述交叉列表与散点图的分析,并结合雷费尔德所发展的8 种代表行为模式,本文认为,全国人大595 位提交议案代表主要呈现了三种履职行为模式,即人民公仆、柏克式受托人以及专业人士。

(一)人民公仆

分布在散点图第IV 象限中的代表,代表着整体的或者说普遍性的利益,但提案多依靠他人的依赖性决断提出,且一般很少对具体选民的偏好作出回应,本文将此类特征的代表行为模式称为人民公仆式的履职行为模式。比如,蔡奇代表作为杭州市市长,提交了13 条议案,每条议案代表的都是普遍性的全国利益,但所提议案的性质与其自身职业和教育背景都难以发生关联,都为依赖性决断的结果。可以说,蔡奇代表呈现的是典型的人民公仆式的履职行为模式。人民公仆模式的代表共计275位,占总提案代表人数的46.22%(见表6)。其中分布在(1,0)点上的代表为 206 位,占该模式的 74.91%。进一步统计分析发现,在275 位人民公仆类型代表中有182 位(66.18%)是身为国家机关工作人员、村(居)委管理者、解放军与武警或事业单位管理人员的体制内成员④。因此,人民公仆代表中的大部分原本就是体制内的人民公仆,人民公仆式代表的行为实则是体制内人民公仆身份在人大代表履职过程中的自然投射,或者说是“双重公仆身份”叠加使然。

(二)柏克式受托人

分布在散点图第I 象限中的代表,大多基于自身教育与职业背景,就全国普遍性的问题进行自主性决断提案,很少对具体选民的偏好作出回应。本文将呈现此类特征的代表行为模式称为柏克式受托人的履职行为模式。比如,王翠凤代表作为安徽省司法厅副厅长,毕业于安徽大学法律专业,所提交的“关于完善未成年人犯罪立法,建立未成年人刑事司法制度的议案”、“关于修改刑事诉讼法的议案”与“关于修改监狱法的议案”三条议案都与她的工作与专业高度相关,而且所提议案关注的均是全国普遍性问题。因此,王翠凤代表呈现的是比较典型的柏克式受托人的履职行为模式。柏克式受托人模式的代表共计192 位,占总提案代表人数的32.27%(见表 6)。其中分布在(1,1)点上的代表为145 位,占该模式的75.52%。进一步统计分析发现,在192 位柏克式受托人代表中有123 位(64.06%)是身为国家机关工作人员、村(居)委管理者、解放军与武警或事业单位管理人员的体制内成员。与同为体制内成员的人民公仆代表不同,柏克式受托人代表有着更为“专业性”的教育背景与工作经历,多为“技术型官僚”,依靠自身的专业知识和技能在体制内生存,精通各自工作领域的业务,能通过自主性决断代表整体性利益。

(三)专业人士

分布在散点图第II 象限中的代表,代表着局部的或特色行业或地区的利益,提案多为自主性决断的结果,且能够比较好地反映民众需求⑤。这些专业人士一般为企业家、教授、医生、科技人员等专业技术人员,具备特有的知识与工作背景,因此多围绕自身所在领域的问题自主性地提交相关议案。本文将呈现此类特征的代表行为模式称为专业人士式的履职行为模式。比如,段玉贤代表毕业于河南省委党校经济管理专业,担任河南省洛阳栾川钼业集团股份有限公司党委书记、董事长,所提交的“关于修改矿产资源法的议案”代表局部性(行业性)利益,属自主性决断的提案行为。因此,段玉贤代表呈现的是较为典型的专业人士的履职行为模式。专业人士模式的代表共计88 位,占总提案代表人数的 14.79%(见表 6)。其中分布在(0,1)点上的代表为76 位,占该模式的86.36%。进一步统计分析发现,在88 位专业人士代表中有44 位(50%)身为企业单位管理人员、专业职称技术人员或民间组织管理人员,这些代表有着较强的专业与行业属性,尤其是身为企业单位管理人员的代表,作为该行业的专业人士,多就自身行业内的利益需求进行自主性提案。

表6 全国人大代表履职行为模式分布表

五、结论与讨论

本文通过对十一届全国人大代表的职业、教育背景与提案数据的分析,回应了学界关于人大代表履职行为模式的论争。研究发现,全国人大代表在履职过程中呈现的既非单纯代表整体性利益的受托人角色,也非单纯代表特定选区或行业利益的代理人角色,同样也不是混淆不清的综合角色。595名提案代表清晰呈现了人民公仆、柏克式受托人与专业人士三种履职行为模式。而且不论何种模式的代表,他们的个体属性在其履职行为中都或多或少有所投射。代表的职业与教育背景等个体属性影响着代表提案的目标范围和决断依据两方面的偏好,进而型塑着代表的履职行为模式。不过,需要指出的是,人大代表个体属性对履职行为的影响在现实经验中可能会受到人大机构内部的组织、规则与程序等因素的干扰。由于本研究所使用的数据是十一届全国人大第一至第五次全国代表大会595 名代表所提交的2493 个议案,还有将近4/5 的代表没有提案,但未提案并不能说明代表未履职或消极履职,参会、投票、考察、建议与批评等也是履职行为。所以本研究只是呈现全国人大提案代表的履职行为模式,不能反映全国人大代表的整体情况。因而,本文的研究结论并不能推及到整个全国人大。

此外,本文的研究结论还可在理论与实践层面展开对话。从理论层面来看,本文的研究结论与西方的代表理论存在一定的契合性,且能在一定程度上修正西方代表理论。一方面,全国人大代表的“人民公仆”模式和“柏克式受托人”模式与雷费尔德所建构的理想类型模式在三大指标方面都存在较高的契合性,这也表明代表理论具有一定的普适性特征。另一方面,由于全国人大代表是间接选举产生的,代表很难与选民直接发生联系,西方代表理论据此否认人大代表与选民之间存在联系。但本文关于“专业人士”的代表履职行为模式的研究结论表明,在间接选举的模式下,人大代表与民众之间也能建立起良好的联系,换言之,选举并非建立代表与选民联系的唯一来源和方式,这在一定程度上修正了西方代表理论。

从实践层面来看,本文的研究结论至少存在以下三方面的价值与意义。首先,体制内成员的人大代表在国家权力机关中发挥着中流砥柱的作用。在275 位人民公仆代表中有182 位(66.18%)是体制内成员,而在192 位柏克式受托人代表中则有123 位(64.06%)同类体制内成员。中国共产党在长期执政过程中所形成的一项基本政治文化是,所有“干部”(体制内权力掌握者) 都有责任代表人民的利益[22]。这些体制内成员的代表,不论提案是否为自主性决断,都在通过不同的提案践行为人民服务的宗旨,在国家权力机关中发挥着中流砥柱的作用。正如全国人大常委会副委员长王晨所指出的那样,“各级人大及其常委会、各级国家机关都要以保证和发展人民当家作主为己任,坚持以人民为中心,切实增强代表人民行使管理国家权力的政治责任感,始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为人大一切工作的出发点和落脚点。各级国家机关及其工作人员,不论做什么工作,说到底都是为人民服务”[23]。

其次,专业人士代表的提案更接“地气”。专业人士多为来自各行业的一线工作者,如企业家、教授、医生、科技人员等专业技术人员,他们掌握着特有的专业知识,不仅熟悉所在行业的业务,还能深入理解社会问题,而且更接近民众,能与民众发生更多的直接联系,此类代表多围绕自身所处领域的熟悉问题自主性地提交议案。因此,他们所提交的议案比“人民公仆”与“柏克式受托人”两种模式的代表所提议案能更多地回应民众现实诉求,凸显各自领域内亟需解决的问题。这也启示人大实务工作者,如果从提升代表履职绩效、增强回应性的角度来看,可以通过扩大基层人大代表的比例来优化人大代表结构。

再次,人大代表辅助机构对提升代表履职绩效具有重要意义。如前所述,人民公仆模式代表占到总提案代表人数的46.22%,可见该模式代表在人大机构中的作用至关重要。但此类代表的提案具有较强的依赖性,多数提案是在秘书或其他助手的协助下完成的,否则代表本人很可能没有时间或精力在人大机构中发挥人民公仆角色。这也从侧面启示人大实务工作者,人大代表的辅助机构(如人大代表服务中心、人大代表工作室等)对提升代表履职绩效具有重要作用,应加强这类辅助机构的建设。而在实践中,近年来各级人大对辅助机构建设的重视也印证了这一观点。

注:

①人大代表行使权力的4 种身份取向:代表所在选区利益;代表所在单位、部门、行业(届别)的利益;代表全体人民的利益以及代表自行判断与选择所要代表的利益。

②安德鲁·雷费尔德认为代表履职行为偏好背后蕴含着3 个重要的理论问题:第一,从代表的目标范围(Aims)来看,代表应该追求整体利益还是局部利益(国家、选区、利益集团还是个人的利益)?第二,从代表的决断依据(Source of Judgment)来看,代表应该依据其个人意志还是第三方意志进行决断?第三,从代表对选民的回应(Responsiveness)来看,代表应该具有更多还是更少的回应性?

③数据来源:代表职业背景来源于中国人大网:http://www.npc.gov.cn/delegate/delegateArea.action;议案资料来源于十一届全国人大常委会公报《关于十一届全国人民代表大会第1-5 次会议代表提出议案处理意见的报告》,http://search.npc.gov.cn:7000/was40/search?channelid=13334&templet=outline_cms_cwhgb.jsp.

④结合已有研究对人大代表职业构成的分类,可将人大代表的职业构成划分为村(居)委管理者、国家机关工作人员、解放军与武警、矿业和制造业从业人员、民间组织管理者、农业从业人员、企业单位管理人员、事业单位管理人员、商业和服务业从业人员、专业职称技术人员十大类型。其中,国家机关工作人员、村(居)委管理者、解放军与武警和事业单位管理人员是比较典型的体制内成员。

⑤需要注意的是,本文没有将目标范围为局部利益与决断依据为独立性决断的模式界定为“少回应性”下的“志愿者”模式,而是界定为“多回应性下”的“专业人士”模式。这是因为,专业人士多为来自各行业的一线工作者,深入基层,更接近民众,他们所提交的议案比“人民公仆”与“柏克式受托人”两种模式下的代表所提交的议案能更多地回应民众诉求,因此分布在该区域的代表与雷费尔德所言的“专业人士”模式更为契合。