城市热岛效应对西宁地区夏季降水的影响

2020-04-17赵娟谢启玉沈洁朱宝文

赵娟 谢启玉 沈洁 朱宝文

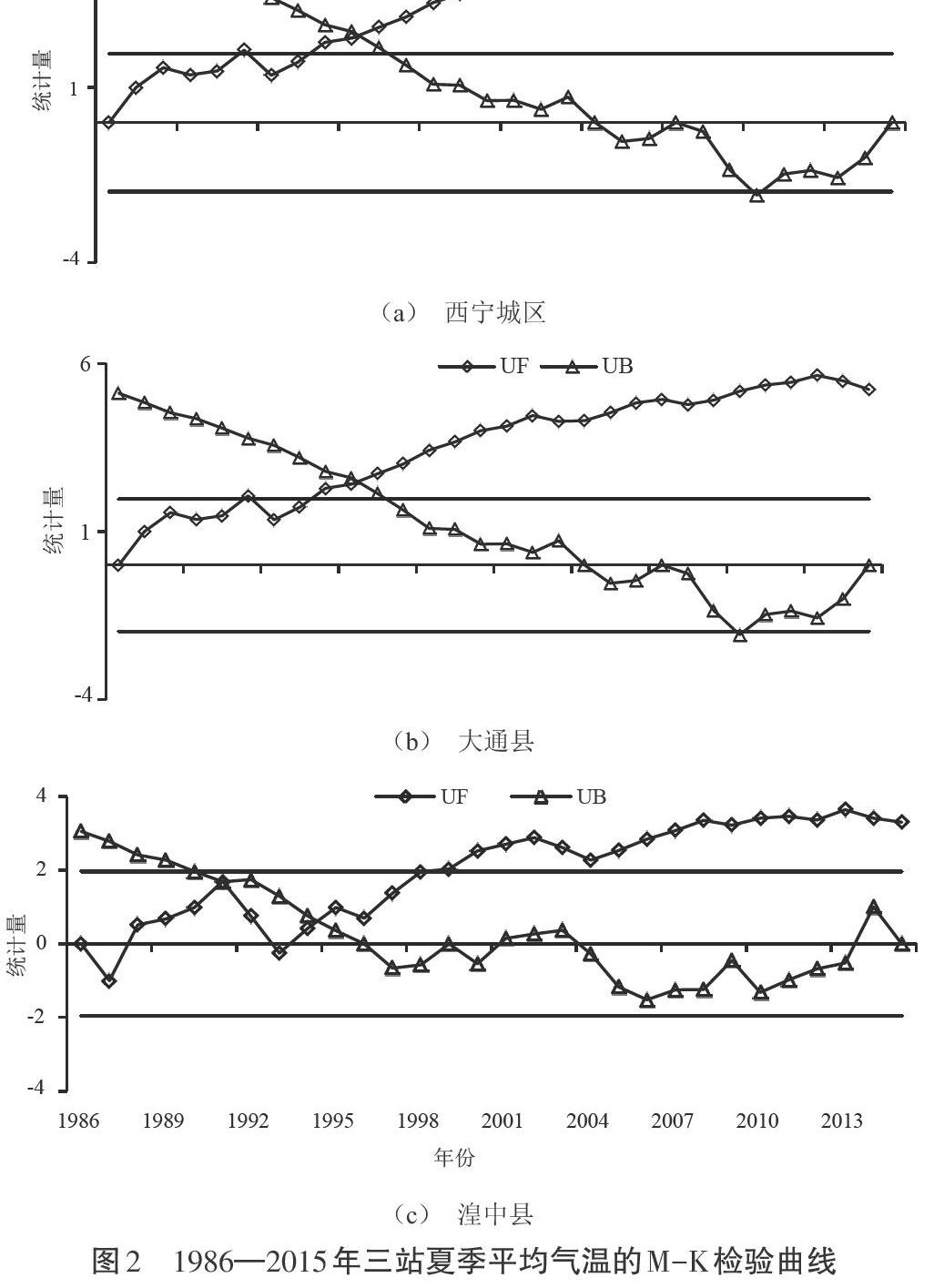

摘 要:利用1986—2015年西宁城区、大通和湟中三个站气温和降水资料,通过线性回归、距平分析、Mann-Kendall检验等方法分析了夏季城市热岛效应对西宁地区夏季降水的影响。研究表明,1986—2015年西宁城区的夏季城市热岛强度呈减弱趋势,最高气温对其贡献最大。近30年西宁地区的夏季气温呈显著上升趋势,西宁城区、大通和湟中平均气温的升温率分别达0.7、1.0 ℃/10 a和0.5 ℃/10 a,西宁城区夏季气温在1997年出现突变,湟中在1994年出现突变,大通未发生突变。近30年西宁城区的夏季降水量和降水日数分别以4.5 mm/10 a和1.2 d/10 a的趋势增加;大通的夏季降水量在增加,降水日数在减少;湟中的夏季降水量和降水日数均在减少。三个站的夏季降水量突变主要出现在20世纪90年代,西宁城区还在2000年发生突变。城区夏季最高气温热岛强度和最高气温与夏季降水量和降水日数之间有较好的相关性,郊区也是夏季最高气温与降水量的相关性最好。城市热岛效应对降水的影响主要是由于盛行风向和河谷地形的作用。

关键词:城市热岛效应;夏季气温;降水

中图分类号:P463.3文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)01-0152-07

Abstract: In this study, timeseries data of temperature and precipitationfrom 1986 to 2015 of 3 meteorological stations were collected and means of linear regression, anomaly analysis, Mann-Kendall test were used to reveal the influence of urban heat island effect on summer precipitation in Xining. The results showed that the intensity of summer urban heat island in Xining City exhibited downward trend during 1986—2015, and the summer maximum temperature contributed the most to the summer urban heat island. The summer temperature in Xining area showed a significant rising trend in the 30 years. The average temperature rise rates of Xining City, Datong and Huangzhong were 0.7 ℃/10 a, 1.0 ℃/10 a and 0.5 ℃/10 a, respectively. The summer temperature in Xining city had a mutation in 1997, Huangzhong in 1994, Datong had no mutation. In the past 30 years, the summer precipitation and the number of precipitation days in Xining city increased by 4.5 mm/10 a and 1.2 d/10 a, respectively; the summer precipitation in Datong increased and the number of precipitation days decreased; the summer precipitation and the number of precipitation days in Huangzhong decreased. The abrupt changes of summer precipitation in three stations mainly occurred in 1990s, and in Xining City in 2000. There was a good correlation between the summer maximum temperature heat island intensity and the maximum temperature in urban area and the summer precipitation and the number of precipitation days. The effect of urban heat island on precipitation is mainly due to prevailing wind direction and valley topography.

Keywords: urban heat island effect;summer temperature;precipitation

1 研究背景

在過去几十年,社会经济的发展极大加速了全球范围内的城市化进程,而工业化及城市化的发展对城市的小气候必然产生较大影响。近年来,在气候变化研究中,对气候变暖的趋势及增温幅度[1]、城市热岛及气候变暖原因[2]的研究较多。气候意义上的城市热岛,本质上是由于城市化的人为因素与局地天气气候变化共同作用导致的。下垫面性质的改变、人为热源的排放、大气环境等因素都会造成城乡间出现气温差异,而气温差异必然迫使局地流场发生调整,从而可能导致局地天气气候要素(如风、降水等)的差异,局地天气气候要素的差异反过来对城乡之间的气温差异产生影响[3]。Daniel等[4]认为,在气候状态下,城市化和工业污染将造成下游降雨、降雪量增加。Jauregui等[5]认为,热岛效应增强了城市的局地对流,从而引发对流性降水。孙继松等[3]研究了北京城市热岛效应的年际变化及其对降水的影响,结果表明热岛效应对降水量、降水日数的影响在冬夏季及城市不同区域表现出不同特征。周健康等[6]的研究指出,受城市化影响,南京地区发生大雨、暴雨的频率及年降水量有增加的趋势。孟秀敬等[7]的研究显示,河西走廊的气温在过去57年呈显著上升趋势,年降水量也呈显著增加趋势,总体向暖湿化发展。王建鹏等[8]的研究表明,由于城市规模不断扩大,西安在冬夏季均形成了以西安为中心的明显“热岛”,由热岛效应和季节性变化的环境风场间相互作用,降水的季节空间分布差异是由冬夏盛行风变化引起的。以上研究均表明气象要素(气温、降水)的分布因城市热岛效应而发生改变。

西宁市位于西北地区东部,植被条件较差,生态环境自我调节能力弱,人为因素对气候的影响更容易显现。同时,其地处湟水河谷地,河谷地形在人为活动影响的基础上进一步作用,使其气温变化更具典型性。施雅风等的研究指出,近50年是中国西部地区400年来降水量最丰沛的时期,西北气候由暖干向暖湿转型明显[9,10]。张建新等[11]利用西宁城区1957—1992年气象观测资料,分析得出城市化对西宁市的气温有显著影响。于斌等[12]指出,在1961—2004年40多年间,西宁城区的气温平均升高了0.4 ℃,同时城区的城市热岛效应呈减弱趋势。梅朵等[13]利用西宁市1961—2010年气象资料分析得出近50年西宁市全年和四季平均气温均呈上升趋势。

综上,已有研究对西宁市城市热岛的研究较少,并且气温方面的关注多于对降水的关注。西宁市年降水量四季分布不均,1986—2015年西宁夏季降水量(6—8月)为全年降水总量的60%,夏季降水量的多少决定了全年降水丰枯状况。因此,本文选择西宁市3个气象站1986—2015年逐日气温和降水数据,采用线性回归、距平分析、Mann-Kendall检验等统计方法研究西宁市夏季城市热岛效应对降水的影响。这对本地区的生态建设和水资源保护及配置方面具有极其重要的现实意义,也可以为全球气候变暖背景下出现的城市热岛效应和水资源评价方面提供科学的理论支撑。

2 资料和方法

2.1 研究区概况

本文研究城市热岛,将西宁市区作为城区代表,大通县和湟中县作为郊区代表。西宁市位于青藏高原与黄土高原过渡地带,地处青海省东部河湟谷地,地势西北高东南低,属典型河谷型城市,总面积7 665 km2,是青海省政治、经济、文化中心和主要工业基地,平均海拔高度2 261 m,气候属于高原大陆性半干旱气候,年平均气温7.6 ℃,年降水量398.7 mm,雨热同期。大通县和湟中县属于西宁市辖区,与西宁市处同一气候区。大通位于祁连山南麓,西宁市北部,其北部和西部为高山地区,地势西北高东南低,平均海拔高度2 450 m。湟中县位于西宁市西部,地势西北高而东南略低,海拔高度2 668 m。

2.2 数据来源

为建立稳定的气候数据序列,保证气象数据的一致性,并考虑海拔高度、地理位置和城市化程度等因素,选取西宁城区、大通和湟中1986—2015年逐日气温和降水数据,按月、季、年整理,并进行了数据质量控制。资料统计时,四季划分为3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季、12月至翌年2月为冬季。为尽可能避免遗漏夏季相对孤立的中小尺度天气系统降水过程,测站日降水量≥0.1 mm记为一个降水日,气象数据来自青海省气象信息中心。西宁地区气象站点基本信息如表1所示。

2.3 研究方法

为消除因海拔高度导致的差异,首先将三个站1986—2015年的夏季气温按照气温的垂直递减率(年平均0.6 ℃/100 m;夏季:0.65 ℃/100 m)统一订正到平原地区平均高度(398 m)。

西宁城区的城市热岛强度(单位:℃)和城市热岛效应(单位:%),计算方法如下:

[Tu=T西宁Tr=(T大通+T湟中)/2城市热岛强度=Tu-Tr城市热岛效应=城市热岛强度/Tu] (1)

式中,[Tu]為城市气温,即西宁城区气温;[Tr]为郊区气温。仿照周明煜等[14]的做法,这里定义城市热岛强度≥2.0 ℃时为强热岛,2.0 ℃>城市热岛强度>0.5 ℃为热岛,-0.5 ℃≤城市热岛强度≤0.5 ℃时无热岛,-2.0 ℃<城市热岛强度<-0.5 ℃时为冷岛,城市热岛强度≤-2.0 ℃时为强冷岛。城市热岛增强率为城区温度减去郊区温度的变化率,单位是℃/10 a。城市热岛效应为热岛强度所占城市气温的比重,单位是%。

本文采用线性回归、距平分析等方法来揭示西宁城区夏季城市热岛对西宁地区夏季降水的影响。分析气温的年代际变化时取3站1986—1995年、1996—2005年、2006—2015年3个时段夏季气温、降水量和降水日数与各站同期平均的差值(即距平值)。采用Mann-Kendall非参数检验法(简称M-K)进行时间序列数据的突变检验,显著性水平设为0.05。

3 结果分析

3.1 夏季气温的变化特征

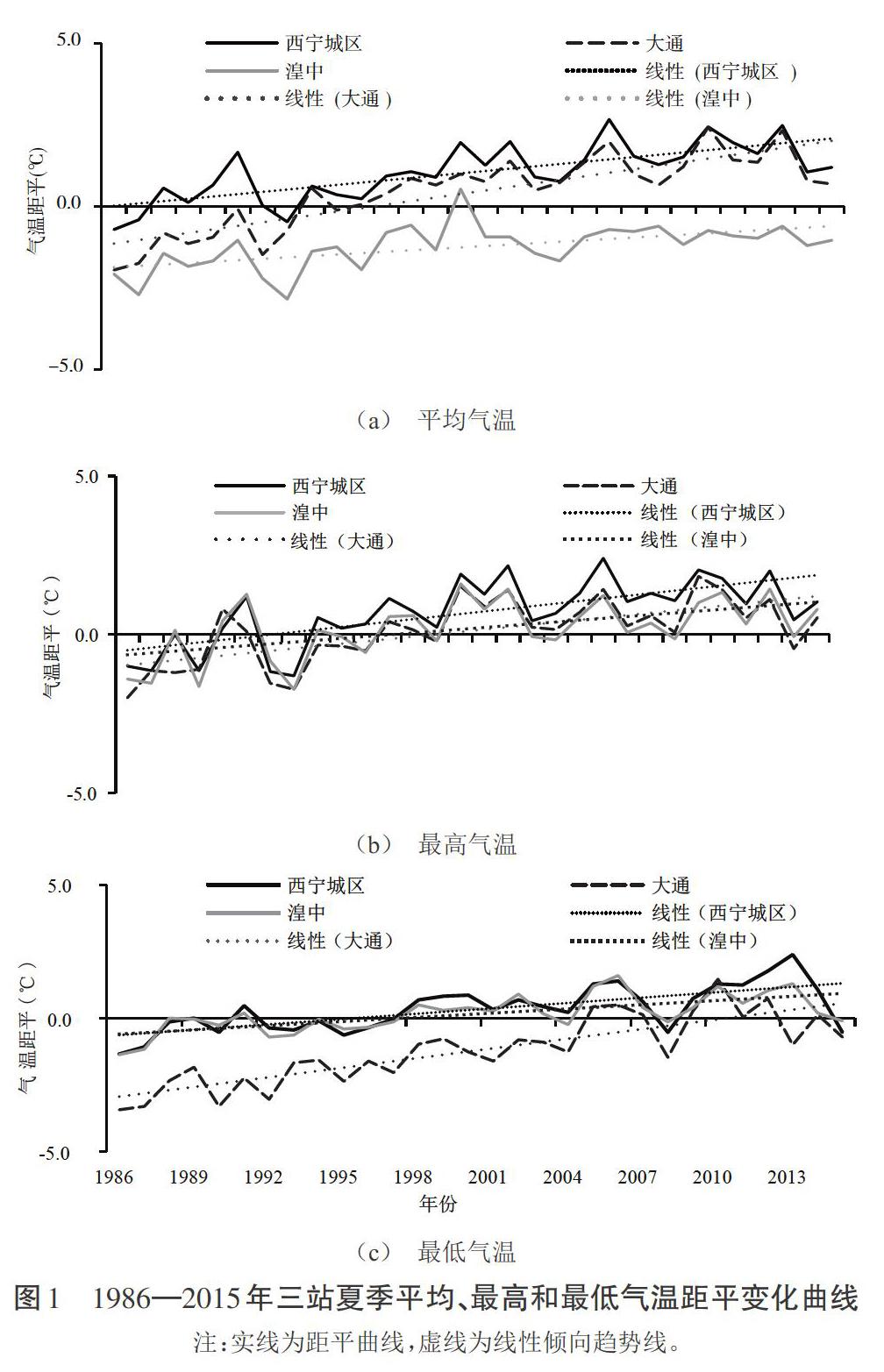

3.1.1 第一,夏季气温年际变化。图1是1986—2015年三站夏季平均气温、最高气温和最低气温的气温距平变化曲线。结果显示,西宁夏季平均、最高和最低气温均呈上升趋势。其中,西宁城区、大通和湟中三站的平均气温增温率分别是0.7、1.0 ℃/10 a和0.5 ℃/10 a,最大正距平是西宁城区,为2.7 ℃,其次是大通为2.3 ℃,最后湟中为0.5 ℃,30年中正距平年数西宁城区为27 a,大通21 a,湟中只有1 a;西宁城区、大通和湟中的最高气温增温率分别是0.8、0.7 ℃/10 a和0.6 ℃/10 a,最大正距平是西宁城区,为2.4 ℃,其次是大通为1.8 ℃,最后湟中为1.6 ℃,正距平年数西宁城区有25 a,大通和湟中都是18 a;西宁城区、大通和湟中的最低气温增温率为0.6、1.1 ℃/10 a和0.5 ℃/10 a,最大正距平是西宁城区,为2.4 ℃,其次是大通为1.5 ℃,最后湟中为1.6 ℃,正距平年数西宁城区18 a,大通和湟中分别是8 a和15 a。可见,夏季最高气温的增幅、正距平最大值和正距平年数都是城区高于郊区。

第二,气温的年代际变化。近30年来,西宁城区夏季气温的上升趋势表现为较快—快—慢。在20世纪90年代和21世纪初为显著升温期,特别是城区最高气温增幅达1.1 ℃/10 a。这与施雅凤等[9]人得出的20世纪80—90年代我国西北地区升温迅速的结论一致。同时,城区夏季平均和最高气温在2000—2010年上升更明显,这与2000年后西宁进入城市化快速发展阶段有关,说明西宁地区夏季气温由于城市化和人类活动的加强而升温明显。郊区两站气温上升变化规律一致,表现为快—较快—慢,两站在20世纪90年代升温显著,特别是大通最低气温增幅达1.4 ℃/10 a。近30年,城区与郊区夏季平均气温温差的年代际变化表现为大—小—大;城区与大通最高、最低气温的温差呈递减趋势,而城区与湟中的温差在缓慢增加,最大温差为0.4 ℃。统计数据显示,截至2015年末,西宁市区城镇化率达96.5%,而大通和湟中的城镇化率仅为42.6%和28.2%。结合大通的升温趋势,说明近年来城镇化进程的加快使大通的夏季气温递增显著,而海拔更高、城镇化较低的湟中增温较慢,从而使城区的夏季热岛强度减弱。