行为金融信息中介的网贷平台信息披露规则

2020-04-17何颖

何 颖

2018年以来,网贷行业合规性备案的延期加之金融市场去杠杆、股市暴跌等外部因素,不合规平台被加速暴露出来。到2018年7月更是掀起了平台退市潮,几乎每天都有数家网贷平台退出市场。截至2019年9月,平台数量已降至602家,(1)参见“网贷之家”网数据,https://shuju.wdzj.com/industry-list.html。网贷行业专项整治工作进入了风险处置期。近期的一系列监管举措(2)例如,2019年9月,互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强网贷领域征信体系建设的通知》,支持在营P2P 网贷机构接入征信系统,这有利于网贷机构稳定发展和良性退出。也表明,相关监管部门(3)2016年10月,国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,由人民银行牵头成立“互联网金融风险专项整治工作领导小组”。同月,银监会发布《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》,并牵头成立“网络借贷风险专项整治工作领导小组”。进行风险整治的目的在于去伪存真,“网络借贷领域的整治重点是落实网络借贷机构信息中介定位”,(4)参见《互联网金融风险专项整治工作领导小组相关负责同志答记者问》,载中国证券监督管理委员会网,http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201610/t20161013_304519.html。“只有严格把自己定义为信息中介的P2P平台才能留下来”。(5)《银保监重申P2P只能做信息中介,风险外溢的金融机构要持牌》,载澎湃新闻网,http://finance.ifeng.com/a/ 20180615/16342795_0.shtml。在此背景下,反思网贷平台的法律性质、明晰平台的信息披露等基本业务规范,对于“稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作”(6)参见汪子旭: 《网贷整治时间表: 2020年上半年基本完成网贷存量风险化解》,载《经济参考报》2019年10月17日,第A02版。尤为重要。

一、 网贷平台的金融与法律定位

(一) 网贷平台的金融定位: 借贷交易中的“信息中介”

当前,我国P2P网络借贷行业“一个办法三个指引”(1+3)的规范体系已初步形成——即原银监会等四部委于2016年8月24日联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),加上 2016年10月28日原银监会等三部委联合发布的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》和2017年2月22日原银监会发布的《网络借贷资金存管业务指引》和2017年8月25日原银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》。与此同时,基于《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》的行业专项整治工作也全面展开。

《暂行办法》首次为网贷平台制定了理想的合规模型,将网贷平台界定为“依法设立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司”。平台作为“网络借贷信息中介机构”,从事“以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务”。《暂行办法》通过负面清单为网贷平台的业务活动划定制度红线,禁止平台介入借贷交易当中,包括不得“开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为”(7)按借贷流程不同,网贷业务模式分为简单居间模式与债权转让模式。在P2P行业,债权转让模式的首创是宜信。简而言之,宜信CEO唐宁以个人身份提前放款给需要借款的用户,唐宁再把获得的债权进行拆分组合,打包成类固定收益的产品,并将其在线下销售给投资理财客户。由于《暂行办法》明确禁止,平台参与的债权转让模式面临合规性风险,因而本文对此不作探讨。等13项禁令。据此,监管部门通过“信息中介”这一身份标签,态度鲜明地将网贷平台的业务范围与作为信用中介的商业银行借贷业务区分开来,确立了网贷行业规范化经营的基本制度框架。

所谓信息中介,即为资金的供求双方提供交易信息。解决借贷双方信息不对称问题的服务机构商业银行既是信用中介,也是信息中介。银行作为信息中介,具备专业的信息处理能力,能够获取借款人的信用信息,通过贷前调查、贷时审查、贷后检查机制,识别和控制借款风险。网贷平台与银行不同的是,银行收集、处理信用信息是服务于自己的放贷业务,所以不必再向存款人披露借款人的信用信息。网贷平台则是单一的信息中介服务,出借人依赖平台提供的借款人信息等,自行承担信用风险。

P2P网络借贷平台由于不担当信用中介,加之利用网络和计算机技术支持下的低成本、高效率的线上业务模式,可为借款人提供更多低门槛、高效率的融资机会,同时给投资者比银行存款更高的利息率。网贷平台通过提供借贷信息中介服务,实现了由“出借人(存款人)-银行-借款人”的间接融资关系向“出借人(投资人)-借款人”的直接融资关系的转变。其在商业模式上的创新以及符合普惠金融趋势的特点,是监管者认可并积极推动P2P网络借贷市场发展的原因所在。在欧洲,P2P网络借贷业务被定位为满足个人及中小企业贷款融资需求的金融业务模式,属于“替代性金融”(alternative finance)范畴,其正成为初创企业和中小企业(SMEs)获得融资的主要渠道。英国的替代性金融市场在2014年便为超过7 000家中小企业提供了超过10亿英镑的融资,相当于全部英国银行贷款给SMEs的2.4%。(8)Moving Mainstream, The European Alternative Finance Benchmarking Report, Cambridge Judge Business School, https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2015-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf.在我国,网贷模式通过互联网技术有效突破地域限制,匹配了更大范围内的借贷供给和需求,为我国民间借贷的“阳光化”提供了难得的机遇。

传统上,借贷融资主要依赖商业银行实现。商业银行在借贷交易中发挥信用中介功能。信用中介,就是金融机构需要介入融资活动,以自身的信用作为担保,保证本金和利息的安全——金融机构承担起了控制贷款信用风险的责任。商业银行作为典型的信用中介,一方面通过存款等负债业务吸收社会闲散资金,另一方面从事贷款等资产业务向各经济部门提供所需资金。商业银行需要满足存款人随时提现的流动性需求,因此担负着存、贷款之间的期限错配所带来的流动性风险和信用风险。因此其必须保持稳健经营并采取措施防范风险,否则就可能遭遇“挤兑”风潮而破产倒闭,甚至引发系统性危机,这也是银行风险管理的核心。

网贷平台只能担当信息中介的角色。如果偏离信息中介方向,从事信用中介的活动,将使流动性风险等风险大量集中到平台并引发严重后果。作为信用中介的银行能够承担期限错配带来的流动性风险,包括承担存款本息偿还以及贷款到期不能收回的信用风险,从而缓解储蓄者和融资者之间的信息不对称以及由此引发的逆向选择和道德风险问题。(9)Mishkin Frederic, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Harper Collins College Publishers, 1995.因此,从事信用中介业务的金融机构需要受到严格的法律规制和监管。我国《商业银行法》第11条明确禁止市场主体未经批准从事吸收公众存款业务,甚或仅在其名称中使用“银行”字样。

我国早期网贷平台常见的担保模式,是平台为借款人提供担保。平台因而承担了对出借人的保本义务,即实际上充当了信用中介的角色。特别是2018年6月以来,国内大量网贷平台遭遇“挤兑”危机,出现大面积逾期停业清盘的现象。7月份更是在18天内有183家平台出问题,平均一周100家。(10)参见陈颖: 《一周超100家平台出问题 P2P以爆雷来“洗牌”?》, 载网贷之家网,https://www.wdzj.com/news/hangye/2786794.html。排除一些主观有恶意欺诈情形的平台,大量平台出问题还是因为充当了信用中介的角色。实践中表现为,平台为了迎合投资者的流动性需求发售了“活期”“集合理财”等期限错配或资金拆分产品,因而承担起了流动性风险,在外部环境欠佳加之监管从严的情况下,这些平台无法抵御投资者信心缺失下的“挤兑”而造成资金链断裂,只能被迫清盘。(11)所谓“活期”产品最初在进行产品设计时就是有漏洞的,其逻辑就是要实现资金进出的流动性,就是把不同期限的系列债权进行期限错配,形成资产包,按照平台上的现金流动情况持续推出每期产品,归集计划资金。《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》提到,以活期、定期理财产品的形式对接债权转让标的,由于可能造成资金和资产的期限错配,应当认定为违规。如果网贷平台坚持从事服务于直接借贷的信息中介业务模式,将极大减少所谓平台被“挤兑”的情况。因为P2P是借款人与出借人之间点对点的直接借贷,平台只是信息中介而不是信用中介,平台在充分披露借款人和借款项目信息并给出显著的风险提示后,由出借人自行承担借款人逾期的风险;并且,出借人只能通过债权转让的方式实现提前退出,如果没有新的出借人受让债权,原出借人只能继续持有债权直到借款人偿还本息为止,集中挤兑事件或可避免。

(二) P2P网络借贷平台的法律定位: 作为居间商和代理商的借贷“信息中介”

如果止步于“信息中介”的定位,那还无法厘清网贷平台在交易中的法律性质与地位。从法律视角来看,市场上各类中介业务是对居间商、行纪商、代理商等基于中介服务合同向委托人提供相关服务的商主体的统称。从业务特点来看,网贷平台是从事借贷信息中介的居间商兼代理商。

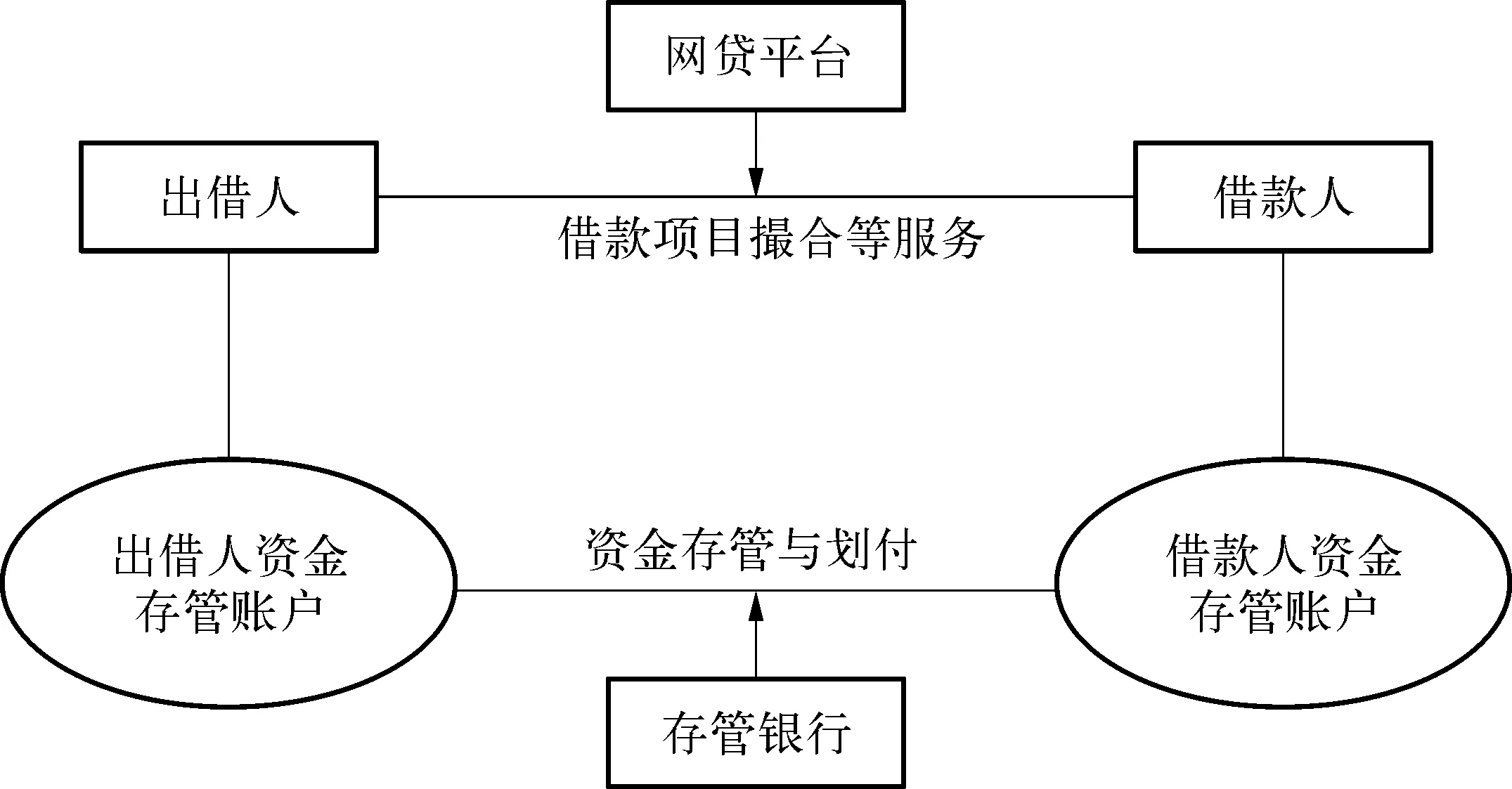

首先,在网络借贷交易中,网贷平台的主要作用是提供交易信息并进行交易撮合。平台不是借贷交易的当事人,只是将借款人的信息(包括借款需求、还款能力、信用等级等)和证明平台自己合法合规以及具有强大运营能力的信息披露出来供出借人查看。出借人在掌握这些交易信息的基础上自主做出交易决定,并通过平台的交易撮合服务以达成借贷交易,平台对于撮合成功的交易收取一定的服务费。典型的网贷业务流程表现为: 首先,借款人向P2P网络借贷平台提出融资申请;接着,P2P网络借贷平台利用相关技术和手段对借款人进行征信与信用审查,以确定借款人的风险等级以及是否允许其在平台上进行融资。当借款人的融资申请通过审核后,平台则发布该融资项目列表。出借人(投资人)根据自己的风险投资偏好选择融资项目,由P2P网络借贷平台进行撮合匹配。匹配成功后,投资人将投资资金转入第三方资金存管机构。借款人的融资列表满标后,P2P网络借贷平台通知其借款成功。P2P网络借贷平台发出指令要求资金存管机构将融资项转入借入方的资金存管账户。

图1

从业务流程来看,网贷平台的中介服务内容主要是借款项目的评估、发布与交易撮合,从法律属性上平台此时担当的角色是借贷交易的居间人。居间合同是指提供订立合同的机会和相关服务的媒介服务合同(《合同法》第424条)。提供订约机会促成交易的一方为居间人,给付服务报酬一方为委托人。不同于行纪人、代理人,居间人并不介入委托人与第三人之间的交易。实践中,一些网贷平台在其合同文本中皆明确了居间商的法律身份。例如,头部平台之一点融网在《出借人服务协议》第1条规定,平台向出借人提供的是“居间服务……,出借人是依靠自身的独立判断和风险偏好自愿选择借款项目匹配和投资规则”。

司法实践也已出现将网贷平台定位为居间人的判决意见。例如,国内首例出借人起诉知名网贷平台案,即“唐骏与上海拍拍贷金融信息服务有限公司、李玉玲民间借贷纠纷案”中,法院指出“被告拍拍贷公司在本起借款关系中主要行为是提供平台、审核信息,其地位应为居间人,而非借款方或保证人,原告关于被告拍拍贷公司应承担连带还款责任的请求无依据,本院不予支持”。(12)上海市浦东新区人民法院民事判决书,(2014)浦民一(民)初字第14813号。而法律规范中最早尝试界定网贷平台法律属性的文字出现在2015年8月最高人民法院颁布的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。其第22条指出,提供“媒介服务”的网贷平台对借款不承担担保责任。

为了确保网络借贷活动的顺利开展,网贷平台还要充当借贷双方的代理人,提供包括用户注册与信息管理、资金转移、贷款催收等辅助服务。由于P2P网络借贷将传统的借贷活动从线下转移到线上,在整个交易过程中借款人和出借人没有面对面商谈和签约的过程,因此平台需要在借款项目发布、借款合同订立到履行完毕这一系列过程中为借贷双方代理相关事务。以出借人为例,平台代理的活动包括网络注册管理、借款人信用调查和风险评估、出借资金转移、债务催收等,平台往往在格式合同中即规定了相关的授权代理条款。比如,某网贷平台在其《借款协议》中规定,甲方在此同意并确认,授权丙方(平台)作为其代理人,代理其行使其在本协议项下之各项权利,包括但不限于协助划扣乙方(或其他主体代乙方)偿付的借款本息、按照本协议第9.6条规定宣布乙方未偿本息全部到期、向乙方进行借款的违约提醒及催收工作(包括但不限于电话通知、上门通知、发律师函、对乙方提起仲裁、诉讼等);同时,甲方亦同意授权丙方将前述事项转委托予第三方执行,该第三方亦有权对乙方进行前述宣布乙方未偿本息全部到期、借款违约提醒和催收等工作;丙方及该第三方均可委托其他主体进行前述借款的违约提醒和催收工作。

二、 网贷平台承担信息披露义务的理论溯源

网贷平台担任的是借贷居间人的角色,根据我国《合同法》第425条的规定,居间人负有向借贷双方“如实报告”有关借贷合同事项的义务,如果“故意隐瞒”有关重要事项或“提供虚假情况”损害借贷当事人利益的,应承担损害赔偿责任。也即,信息披露是包括网贷平台在内的所有居间商应当承担的法定义务。但是,该条是对居间人信息披露义务及责任认定的一般性规定。

具体到P2P网络借贷场景下,网贷平台的信息披露是否构成“如实报告”,是否存在“故意隐瞒重要事项”或提供“虚假情况”的行为,仍有赖于法律规范的明确规定。否则,网贷平台的信息披露义务具有不确定性,比如平台可能通过格式条款排除其义务和责任。与一般的居间业务相比,兼具金融属性和技术优势的P2P网络借贷活动对平台的信息披露义务提出了更高的要求。首先,P2P网络借贷作为一种新型金融活动,具有金融活动的高风险性和专业性特点。(1) 网贷交易具有高风险性。P2P网络借贷旨在服务于那些从传统银行难以获得贷款的借款人群体的融资需求。对于融资额度小、信用度低且往往缺乏担保品的中小微企业或个人,银行出于风险收益考量往往不愿放贷。P2P行业能够覆盖银行等金融机构无法提供资金支持的领域,也是近年来我国大力推进数字普惠金融的缩影。(2) P2P网络借贷具有专业性。借贷活动是一种信用活动,需要通过贷前审查、贷后管理对交易风险进行准确评估和管理,以实现风险最小化和效益最大化。“没有金刚钻,不揽瓷器活儿”,从业机构如果缺乏借贷专业知识、技术和交易经验,要想开展借贷活动必然举步维艰。

其次,P2P网络借贷活动由于实现了借贷交易的网络化,网络和计算机技术的运用使得此类金融活动更具有高度涉众性、非面对面性和技术性等特殊性,涉众性、非面对面性、技术性等特点使客户高度依赖网贷平台提供的信息披露服务。(1) 网贷交易具有涉众性。网贷主要服务于庞大的中小微企业和公众的小额融资需求,以及广大社会公众的投资需求。个人及中小微企业、个体工商户构成了我国网贷业务的主要客户类型,其中,出借人群体主要由普通公众组成。2017年的一份调研报告显示,网贷投资人当中,工薪阶层人群占比近50%,私营企业和个体工商户投资群体比例为32.88%。(13)《2017年网贷投资人大调查: 绝大多数未“踩雷”》,载网贷之家网,https://www.jrzj.com/205348.html。就借款人而言,个人和中小微企业等是借款主力军。有研究数据显示,33%的互联网借款资金用于装修、买车、旅游、子女教育等个人消费场景。个人借款者年龄集中在22岁至35岁之间,90后成为借款人群的新生势力,且占比不断提升。(14)参见零壹财经、零壹智库、宜人贷联合发布的2016年《互联网借款人研究报告》,载零壹财经网,http://www.01caijing.com/article/20554.htm。2017年上半年网贷行业流向小微企业的资金基本都占同期网贷行业成交量的50%以上。(15)参见陈燕玲: 《小微企业借款人画像,看网贷如何助力实体经济》, https://www.wdzj.com/news/yc/1659876.html。这些个人和中小微企业、个体工商户与网贷平台相比双方交易地位和力量悬殊,从维护消费者知情权、公平交易权等消费者基本权利角度来看,网贷平台也应当承担强制性的信息披露义务。(2) 网贷交易具有非面对面性。如果没有平台提供有效的信息披露及相关信息服务,这种“陌生人”之间的借贷合同很难达成。从某种意义上讲,人们之所以敢于向P2P借贷项目投资,并不是因为信任借款人,而是因为更信任网贷平台。(16)Onyeka K. Osuji & Ugochi C. Amajuoyi, Online Peer-to-Peer Lending: Challenging Consumer Protection Rationales, Orthodoxies and Models,6 Journal of Business Law 484-508(2015).在这种情况下,网贷平台作为借贷双方的受托人,处于信息优势方并享有披露主动权,如果没有强制性信息披露义务的约束,由于信息不对称引发的逆向选择和道德风险会比传统的金融市场更加严重。(17)Seth Freedman & Ginger Zhe Jin,Do Social Networks Solve Information Problems for Peer-to-Peer Lending? Evidence from Prosper.com, NET Institute Working Paper, 2008.(3) 网贷交易具有技术性。技术安全是一个互联网金融平台能够正常运营和健康发展的基础。由于借贷合同的缔结、借贷资金及收益的转移、存管等都是在线上完成,平台提供所有线上服务和技术支持。尤其是出借人的账户资金安全是关系平台生死存亡的大事。许多网贷平台已将大数据、云计算等技术手段运用在风险管理、审核和管理借款人信用状况、筛选出借人群体等。这些技术手段一方面可以有效防范交易风险和提高服务效率等,另一方面也会产生对借贷当事人的侵权隐患。因此,平台客户有权利获取交易相关的技术和安全保障信息,平台应当承担相应的信息披露义务。

又从金融监管视角来看,强制性信息披露规则是防范金融风险、确保网贷平台审慎经营以及规范平台市场行为的主要手段。P2P网络借贷市场的主要风险表现为欺诈风险和信用风险。英国通过《1844年合股公司法》中关于“招股说明书”的规定,首次确立了强制性信息披露原则(the principle of compulsory disclosure)。如前文所及,网贷属于直接融资活动。平台通过充分的信息披露来使得出借人(投资人)可以合理做出投资抑或不投资的判断,并通过债权转让形成的二级市场使出借人(投资人)可以方便地退出。因此,正如对证券市场等直接融资市场的监管一样,对网贷业务也应以信息披露监管为主要监管内容。

除了欺诈风险,信用风险也是出借人参与P2P网络借贷活动必须面对的一大风险,即借款人到期不能偿还本金和利息的风险。如前文所及,由于网贷活动的非面对面性、技术性等特点,出借人高度依赖网贷平台所披露的借款人及项目信息、项目评估信息等做出投资决策。网贷平台的作用并非简单收集发布交易信息和撮合信息,而是要对所收集的交易信息进行分析和甄别,包括提供“咨信评估”等信息相关的服务。因此平台往往还要扮演风控管理决策者的角色。(18)参见裴学成、高翔、倪经纬: 《P2P网络借贷的风险分析及防控对策》,载《清华金融评论》2016年第7期,第95—98页。以贷前审查为例,平台需要对借款人的授信信息进行完整性、真实性、借款人和借款用途等合规性、合理性、偿债能力等还款可行性多个方面的审查,在此基础上决定是否向出借人(投资人)发布和推荐该借款信息。实践中,平台还会参与融资项目的风险定价,平台掌握了风险控制的核心技术,能够提供参考价格,可以通过风险定价、评级等为出借人(投资人)提供有价值的评估信息,帮助后者做出投资决策。

需要指出的是,平台进行信息披露的对象不同,则披露义务的性质、目的和内容也不尽相同。网贷平台首先应当向其客户(包括潜在客户,prospective customers)披露相关信息,以充分发挥其信息中介的作用。该信息披露义务属于民事义务范畴,平台违反该项义务应当对客户承担损害赔偿等民事责任。平台进行的信息披露是出借人做出理性投资决策的关键因素。信息披露真实可靠,则出借人应自行承担相关风险。同样,平台对于借款利率、相关费用、还款期限等信息的真实有效披露也是借款人获取成本合适的融资、理性承担信用风险的基本保障。又如前文所及,P2P网络借贷活动天然具有涉众性,其出借和借款客户绝大部分是普通社会公众,即处于交易弱势地位的金融消费者群体。因此,网贷平台对客户的信息披露在内容上应以消费者能力和需求为导向,强调披露“重要事项”,确保信息披露的针对性、可理解性、可获得性,以便消费者理解并做出理性决定,确保交易公正。网贷平台还应向监管部门进行信息披露,该义务在性质上属于行政义务,在目的上是为了防范平台经营风险,督促平台审慎经营。由于披露对象是专业监管部门,因此对信息披露的要求重在真实、准确、完整,而不必考虑是否通俗易懂。平台若违反行政性信息披露义务应当承担行政责任。(19)关于信息披露义务类型的论述,参见何颖: 《构建面向消费者的金融机构说明义务规则》,载《法学》2011年第7期,第96—104页。

三、 我国网贷信息披露规范检讨

(一) 现行网贷信息披露法规状况分析

应当来说,我国网贷行业信息披露监管规范已初具体系。原银监会等四部委联合制定并公布的“行业基本法”——《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下称《暂行办法》)首次在规范层面明确了网贷机构的信息中介性质以及基本经营规范,并将落实信息披露义务确立为网贷机构监管工作三大重心之一。《暂行办法》不仅专门以一个章节的形式对信息披露事项做出规定,还在网贷平台的登记备案、信息审核、业务宣传说明、禁止虚假陈述与欺诈等各个环节落实信息披露的基本规则。2016年10月28日,中国互联网金融协会正式向各会员单位发布了《互联网金融信息披露——个体网络贷款》标准和《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》。时隔一年,原银监会制定的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》(以下称《网贷信息披露指引》)也于2017年8月25日正式发布,明确规定了平台进行信息披露的具体内容。

其中,《网贷信息披露指引》被称作“最严”信披监管规则,其在信息披露的类型、内容和形式上将应当披露的信息分为三个层面,从企业的一般性注册信息披露要求(包括企业组织信息等),到基于特殊经营方式即互联网上营业的信息披露要求(电信业务许可要求、线上披露要求、投诉机制等),再到基于金融行业特殊性即网络借贷行业的信息披露要求(包括披露备案信息、经营信息、审核信息、项目信息、借款人信息、重大风险信息等),基本囊括了网络借贷活动可能形成的各种数据信息。并且,《网贷信息披露指引》明确规定了信息披露的质量,要求信息披露遵循“真实、准确、完整、及时、有效”原则,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或拖延披露,并且披露用语应当“准确、精练、严谨、通俗易懂”,信息披露的同时应当保护个人隐私,信息披露内容应进行书面留存,公告文件应提供公众查阅。从形式上看,《网贷信息披露指引》对网贷机构的信息披露要求几乎是事无巨细。

从世界范围来看,英国对于P2P网络借贷的立法和监管目前走在前列。2014年,英国金融行为局(FCA)发布了世界上第一部关于P2P网络借贷行业的监管规范——《关于网络众筹和通过其他方式发行不易变现证券的监管规则》(以下简称“FCA《监管规则》”)(The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet and the promotion of non-readily realisable securities by other media,PS14/4)。金融行为局《监管规则》担当着英国P2P等众筹活动的“基本法”角色: 金融行为局的立法权限来自2000年《金融服务与市场法》的授权,并将《金融服务与市场法》原则性规定进行具体化,因此《监管规则》相当于P2P网络借贷等众筹市场上的“金融服务与市场法”。同时,《监管规则》大量吸收了英国P2P金融协会制定的《运营准则(2012)》,行业自律性条款的纳入确保了立法的专业性和可操作性。2015年6月,英国P2P金融协会(Peer-to-Peer Finance Association,P2PFA)再次推出更新版的《运营准则(2015)》,其代表着目前世界上网贷行业自律性管理规范的最高水平。(20)参见曹兴华: 《英国网贷〈运营准则(2015)〉及其借鉴》,载《金融法苑》总第94辑,中国金融出版社2017年版,第189—201页。

考察发现,英国对P2P网络借贷平台的信息披露要求和内容皆以客户需求和利益为导向,尤其注重对其中处于交易弱势的消费者群体的保护。英国金融行为局《监管规则》明确将“为消费者提供额外的保护”列为对P2P网络借贷等众筹业务进行监管的首要目标,并对平台最低资本要求、客户资金保护规则、信息披露制度、信息报告制度、合同解除权、平台倒闭后的借贷管理安排与争端解决机制等七项基本规则做出了详细指示。根据FCA《监管规则》,平台应当重视风险信息披露,消费者保护是借贷类众筹监管的核心,而信息披露又是实现消费者保护的主要监管手段之一。金融行为局要求平台应当“向投资人披露重要信息,确保投资人能够在明确告知的基础上做出投资决定,确保信息沟通是公平、透明并且没有误导的”。《监管规则》要求平台向消费者披露的信息包括: 预期违约率、实际违约率、投资保障机制、产品比较信息及阶段性报告。“平台应当考虑P2P网络借贷投资的性质及风险、客户的需求,向客户披露与交易相关的精确信息,而且是适当的、有用的信息,不含有过多的信息以致给消费者造成过重负担。”并且,金融行为局为配合欧盟《金融工具市场指令》(MiFID)实施,在其规范手册(FCA Handbook)中颁布了《业务行为规则》(Conduct of Business Sourcebook,以下简称COBS)。从出借人视角来看,网贷平台提供了借贷投资的撮合服务,同样应当遵守该《业务行为规则》的相关规定。(21)FCA,Loan-Based Crowdfunding Platforms: Summary of Our Rule, Financial Conduct Authority, https://www.fca.org.uk/firms/loan-based-crowdfunding-platforms-summary-our-rules.

2015年10月21日,英国P2P金融协会对协会成员提出了新的经营原则与标准(Peer-to-Peer Finance Association Operating Principles),要求会员加强透明度和增强风险防控。成立于2011年的英国P2PFA,成员有9家P2P平台,占金融网贷融资市场份额达90%以上。其对会员的要求主要体现为贷款数据的强制披露以及确保消费者、机构投资者竞争机会的公平和充分的竞争保护。其中,消费者保护原则在P2PFA《经营准则》中进一步被强化——“承诺向零售消费者提供物有所值的金融服务商品”被确立为六大高级准则之一(第3条),并且规定“平台必须遵守监管要求以给予消费者有效保护”,以此作为对网贷平台总纲性的监管要求(第10条)。为保护零售消费者,P2PFA《经营准则》要求会员向其提供下列信息: 预期净收益与可能发生的坏账情况及发生概率;关于存在风险的资本明确提示;贷款资金的用途和去向;贷款总额中个人投资者投入资金的占比(即非机构投资者或平台自有资金的占比);网贷平台对借款人适格性的审核流程,以及对风险概率计算公式的详细阐释。

(二) 对我国网贷信息披露规范的检讨

对比英国网贷相关法律规范可知,我国有关网贷的信息披露规范尽管较为详尽,但是在规则导向上仍是强调平台对监管者的披露义务,对于保护网贷交易当事人利益,尤其是金融消费者群体的合法权益而言明显存在不足。以下结合英国相关规范作具体分析。

第一,缺少有关平台存续期间对客户损害赔偿等民事责任的基本规则及信息披露要求,也缺少平台退出阶段客户资金清退等的制度安排及信息披露要求。英国金融行为局《业务行为规则》明确规定: 公司不得在向零售客户的表述中寻求排除或限制任何根据监管规范应对客户承担的义务或责任,除非这样做符合诚信、公平、专业原则。同时强调,包括英国《不公平合同条款法》等相关立法以及2015年《消费者权利保护法》(Consumer Rights Act)的相关规定在此同样予以适用。(22)COBS 2.1.3 G.FCA《业务行为规则》进一步规定,公司应当制定并披露对客户的赔偿政策。公司应当根据欧盟1997年的《投资者赔偿计划指引》(Investor Compensation Directive)的要求向客户(包括潜在客户)披露有关赔偿计划或任何替代性安排信息,包括披露赔偿计划及赔偿范围。经客户请求,公司应当告知具体的赔偿条件和程序。前述信息应当在持久介质或符合欧洲经济区国家要求的网站上予以公布。(23)COBS 6.1ZA.22 R.在平台退出市场阶段,英国P2PFA《运营准则(2015)》第9条明确要求网贷平台向公众披露“任何对客户造成影响的实质性变更经营的信息,包括平台倒闭的后续安排”。其第17条规定了网贷平台有序退出市场规则,要求“会员必须做出安排以使得在会员或其平台终止运营时,仍能够保证后续业务和客户合约的有序管理”,包括“有足够人手管理存续合约;一个适宜的还款追讨和支付程序;一个用以支付出借人的到期净收入的适宜支付程序;有能力使客户和运营者进行沟通;持有必要的许可执照;遵守相关法律法规;备拨办公和杂项开支”。

正是因为有这些披露义务和责任约束机制,网贷平台才能高度重视和保护客户尤其是消费者权益。以全球第一家网贷平台(也是英国规模第一的网贷平台)ZOPA为例,在其网站公示的“Zopa Principles”(2018年5月21日版)中有这样的承诺,“我们对于以下原因所导致的可预见的客户损失承担赔偿责任: (1) 我方违反了ZOPA规则;(2) 我方或我方雇员存在疏忽、故意或欺诈”。(24)See Zopa, Zopa Principles, https://www.zopa.com/principles.反观我国的情况,网贷平台在其网站声明以及各种格式合同条款中,反复强调的是各种不承担责任或责任限制的情形。以头部平台某融网为例,其提供的《出借人服务协议》第5条用了6款来规定平台“不保证及责任限制”的情形,包括不保证对借贷交易用户信息以及交易信息的真实性、合法性、有效性、准确性进行严格审核;不对交易损失承担任何责任;对于平台服务中断、系统缺陷、计算机故障造成用户损失不承担任何责任;对用户未审慎保管账户及密码或支付机构原因造成资产损失不承担责任等。国内网贷平台之所以能对消费者态度如此强硬,根源在于法律规范和监管约束机制的缺失。

对于法律责任,我国原银监会《暂行办法》第40条规定: 网贷信息中介机构如有违反信息披露规范的行为,应接受相应的行政处罚。对于构成犯罪的,依法追究刑事责任。且不说《暂行办法》对地方金融监管部门的处罚权限定得较低,罚款仅限人民币3万元以下。主要问题在于,由于缺少上位法的依据,这两部监管规范没有对网贷信息中介机构承担民事责任加以规定。因此,网贷中介机构的信息披露义务与法律责任存在明显错配: 形式上看,《暂行办法》和《网贷信息披露指引》较为详尽地规定了平台应当向客户进行信息披露的具体要求。但实质效果是,平台如果违规只需承担较轻的行政责任,却不需要对客户承担损害赔偿等民事责任。如果有法律义务却没有相应的法律责任,那法律义务将可能变成一纸空文。

既然违反披露规范要求也不必向出借人、借款人承担民事责任,在利益驱动下,许多网贷平台就选择了无视信息披露规范要求的做法。当前市场上充斥各种虚假披露、不披露甚至欺诈性披露行为,包括但不限于: 以高收益宣传等虚假信息误导公众,或是以“保护隐私”为名模糊项目披露信息、以故意隐匿历史项目信息等手段不向公众披露重要信息,甚至发布虚假标欺诈出借人,或者直接从事庞氏骗局、集资诈骗等碰触刑法底线的犯罪活动。进言之,2018年6月以来网贷行业雷潮蔓延,不断有平台退出市场。而网贷平台在出现流动性危机选择退出市场或是骗局破裂抬脚跑路之时,往往也就是出借人丧失资金、走上艰难维权路的开始。由于现行规范缺乏P2P平台市场退出和资金清退制度规则,尤其是平台承担民事责任的规则,如果平台没有跑路且提供了资金清退方案,出借人虽可再次出于对平台的信任被动等待退款,但是这样的清退仅出于道义而非法律规范的约束,并且平台往往承诺在接下来的若干年内陆续清退资金,实践中往往很难保证平台能够坚持下去。而一旦平台跑路,出借人只能被动等待刑事诉讼结果,对于那些能够最终定性为集资诈骗的案件,出借人得到的赔付也十分有限。盈灿咨询在其发布的研究报告中提到,国内目前已宣判的13起网贷刑事案件对出借人的赔付比例相差较大。其中,网赢天下、东方创投、中宝投资、优易网赔付比例在40%之上,网赢天下的赔付比例达到60%,铜都贷的赔付比例最低,仅为12.3%,而其他则未公布赔付比例。(25)参见每日经济新闻: 《13起P2P跑路案件已宣判 最短仅运营一周 最低赔付仅12.3% 最高判刑20年》,载网贷天眼网,https://news.p2peye.com/article-481533-1.html。

第二,缺少对网贷平台推销行为的适合性、冷静期等基本规制要求。英国FCA《网络众筹监管规则》要求平台的信息披露行为无误导,并作为“经授权者”遵守FCA的《业务行为规则》的金融推销行为规则。COBS将客户分为合格交易对手、专业客户和零售客户。对于处于弱势交易地位的零售客户即金融消费者,COBS给予了更高程度的保护,包括对商品和服务的推销形式和推销内容的强制性规则,并通过适合性规则(suitability)的适用大大降低零售客户可能面临的投资风险。同样需要强调的是,COBS对于违反法定推销规则的行为,明确规定了行为主体对个人客户的民事赔偿责任规则,从而形成了对推销者的有力威慑,真正从根本上保证了处于交易弱势的金融消费者能得到适当合理的推销待遇。

值得肯定的是,我国《暂行办法》首次提出网贷机构应实行对客户的适当性管理。其第26条规定,网络借贷信息中介机构应当对出借人的年龄、财务状况、投资经验、风险偏好、风险承受能力等进行尽职评估,不得向未进行风险评估的出借人提供交易服务。网络借贷信息中介机构应当根据风险评估结果对出借人实行分级管理,设置可动态调整的出借限额和出借标的限制。遗憾的是,其后出台的原银监会《信息披露指引》并没有对此做进一步的落实和细化。中国互联网金融协会的《网贷信息披露标准(2017)》虽然增加了对出借人的适当性管理提示及合同模板的披露要求,但是也没有对适当性管理具体内容做出说明性规范。

与合法推销、适当性管理并列的另一个金融消费者保护性规则就是冷静期规则。对此,英国的《远程销售指令》(Distance Selling Directive)规定了冷静期规则,即消费者出借人可以在14天内解除之前缔结的出借合同而不需承担任何责任,除非网贷平台有二级市场并且是以普遍价格出售的。英国金融申诉专员也曾受理过涉及冷静期的网贷出借人投诉。在该案中,出借人J在查看自己银行账户时,发现有一笔5 000英镑的款项被划转到了一个借贷型众筹平台。出借人J向平台发送了电子邮件,称他记起曾向该平台的一个本地初创商业项目表示了兴趣,但是没有收到回复。J表示改变了投资想法,因此对于款项被划走一事十分不满。平台告知J这5 000英镑已投资成功,J和该商业项目双方已形成合同关系,平台无法帮其退回款项。J向OB诉称,其仅是对该项目表示了投资兴趣,并非明确的投资意愿。J先是收到了平台发出的电子邮件介绍该项目,并表示在确认投资前有一个冷静期。并且,J表示之后再未收到过平台的邮件以确认投资关系。OB审查了邮件中的信息,认为其表示如果项目融资成功,投资人可以在冷静期取消该笔投资。OB认为邮件信息清楚表示一旦冷静期结束,投资人即与借款方达成协议。不过,需要确定的是,P2P平台是否尽力让J注意到交易达成以及冷静期开始起算的重要信息。平台提供了系统记录,显示平台向J发出过一封邮件告知了这些信息。平台提供了邮件截屏,表示未有通知显示该邮件投递失败。J也承认邮件地址是正确的。因此OB认为平台不存在不当行为。表示了兴趣,是要约邀请,还是要约?似乎未交待清楚事实。(26)FCA, Ombudsman News, https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2848/ombudsman-news-137.pdf.从该案可见,英国网贷平台也在履行对出借人的信息披露义务时,会向后者明确告知冷静期规则。相较而言,我国消费者权益保护法上的“7天无理由退换”规则是否能适用于网贷等互联网金融活动中显然是存疑的。

第三,缺少投资收益率等投资回报信息的披露要求。英国FCA《网络众筹监管规则》明确将实际收益率纳入披露信息的范畴。P2PFA《运营准则(2015)》在此基础上作了明确规定。要求网贷平台披露至少5年来的历史收益数据,包括实际年度投资收益率、预期年度投资收益率,以及扣除坏账后的本金返还率,并同时披露达到相应收益率的条件。如果设立有坏账补偿基金,除应披露前述收益率信息以外,平台还应披露扣除费用和坏账补偿部分的年投资收益率以及坏账基金使用率,要求平台明确告知出借人投资风险及说明投资不在存款保险计划(FSCS)覆盖范围的情况、各种名义的“基金”的运行情况及相关风险。实践中,我国网贷平台发布的融资项目往往会在醒目位置显示该项目的收益率情况。但是,原银监会《信息披露指引》和中国互联网金融协会的《网贷信息披露标准(2017)》皆没有关于收益水平和比例信息的披露要求。

因为缺乏统一的收益信息披露标准,各家网贷平台披露的收益信息也不尽相同。比如点融网等平台对融资项目披露的是“历史年化收益率”,陆金服等平台披露的则是“预期年化收益率”。这两种收益率的计算口径完全不同,出借人进行相互比较就十分困难。尤其是,由于统一披露标准的缺乏,网贷市场变得鱼龙混杂,一些不良用心的平台就故意使用“年化收益率*%”“资金100%安全”等明示或暗示保本、无风险或保收益的宣传误导投资人。而且,由于信息披露规范缺乏关于收益水平的强制性披露标准,在披露收益信息问题上还存在着一些争议,实践中甚至产生了一些矫枉过正的情况。譬如近日有报道称,工商局对于珠宝贷、海佛金融在广告宣传中使用“预期年化收益率11%、11.2%”“预期年化收益13%”说法的行为,认为是平台对未来收益做出了保证性承诺,并据此对这两家企业进行了处罚。(27)参见果粒: 《这8家P2P平台因收益率宣传违规被罚款(名单)》,载网贷之家网,http://www.wdzj.com/news/yc/1698082.html。金融业经营者披露预期收益率是十分常见的宣传手段,包括银行理财产品、证券投资基金、证券集合投资计划、信托类产品等各种投资产品基本都会向潜在的投资群体披露预期收益水平。但是相关规范都会禁止对本金做出保付承诺,以免机构承担不合理的刚性兑付风险,从根本上也是保护投资人理性投资、实现行业良性发展的需要。工商局这种一刀切的做法显然是把预期年化收益率等同于年化收益率对待,误认为凡是披露了收益水平即为违反《广告法》第25条,构成“对未来效果、收益或者与其相关的情况做出保证承诺,明示或者暗示保本、无风险或者保收益”的广告宣传。

第四,缺少诸如逾期率、坏账率、违约率等反映借款人履行质量情况的信息披露要求。英国FCA《监管规则》要求网贷机构发布贷款实际违约率和预期违约率信息,英国P2PFA《运营准则(2015)》则使用了坏账率(bad debt rates)的概念,并对坏账率进行了具体细分,包括实际逾期率(actual arrears)、实际违约率(actual lifetime default rate)、预期违约率(expected lifetime default rate)等披露指标,并逐一给出明确的定义。相较而言,我国原银监会《信息披露指引》仅要求网贷平台披露“逾期金额及笔数”“逾期90天(不含)以上金额及笔数”等逾期数量化信息,没有对逾期提出任何比例信息的披露要求,也没有细分逾期、坏账、违约等概念。

对于出借人而言,逾期率、坏账率、违约率等比率数据较之逾期金额、数量等信息而言,才是判断借款交易风险水平的关键所在。如果没有逾期在贷款总额中所占比例的关键信息,单一的数量信息对于出借人而言没有参考意义。以逾期为例,如果A平台待收100亿元,逾期金额为2个亿,B平台待收10亿,逾期金额为1亿。B平台逾期金额数量少,是否就能说B平台的质量比A好?同时随着平台规模的增长,逾期金额一般是不断增加的,今年逾期金额比去年多,是否就能说明一个平台的资产质量下降或者风控环节不到位?

并且对于P2P平台而言,逾期率作为一个风险指标不仅仅是信息披露那么简单,在国际评级中金融机构的坏账率是会影响其信用评级、融资成本和二级市场表现的。因此网贷平台对于逾期率不能敷衍了事,信息披露必须要实质大于形式。(28)参见下木: 《没有逾期率的P2P信息披露就是耍流氓》,载网贷之家网,https://www.wdzj.com/zhuanlan/guancha/17-5283-1.html。

为什么原银监会《信息披露指引》没有规定逾期率等比率的披露要求?这可能也是基于我国P2P行业现状的一个现实选择。实践中平台只会选择性地进行披露。直接原因在于出借人群体的不成熟,当前网贷平台的出借人主要由普通的社会公众构成,他们大部分没有专业的投资知识,一旦看到平台有任何的负面信息,就会恐慌、挤兑、提现或者进行资产转移。而平台为了留住客户,只能尽量避免发布负面信息。但是,出借人正是因为缺乏这些重要信息,无法准确地交易判断,平台也就被迫承担刚性兑付压力,进而又助长了出借人的侥幸心理,平台一旦出现兑付不能即引发群体性事件,这就形成了恶性循环。

在逾期信息的披露上,中国互联网金融协会的《网贷信息披露标准(2017)》在一定程度上弥补了《信息披露指引》的不足,不仅要求披露逾期金额和笔数,更要求披露逾期率。并且逾期率被细分为项目逾期率和金额逾期率,还增加了项目分级逾期率、金额分级逾期率的栏目。但是,在网络借贷业务中,逾期、坏账、违约是描述借款人履约状况的基本概念,其反映的实际履行状况各不相同,对于这些履行不力信息的全面披露显然有助于出借人做出理性的交易判断。根据原银监会《信息披露指引》的说明,只要出借人到期未收到全部本金和利息即构成逾期,收到是指资金实际划付至出借人的银行账户。逾期并不意味着坏账,坏账是在逾期的基础上,在对借款人进行了相关的催收等资产处置工作后,依然无法收回本息,且在今后一段时间内都可能无法收回本息。逾期的时限没有一个国际通行的口径。根据英国P2PFA《运营准则(2015)》的定义,实际逾期率是超过还款期限45天以上偿还的贷款与贷款总额的比例。在国内网贷行业,逾期重要的时间点是超过90天以上,即虽然没有遵守还款时间,但是在超过还款期限后一般90—120天这个时间段内最终偿还。坏账则是逾期超过120天并且可能永远不会偿还。违约则是一个覆盖性更广的概念,逾期和坏账都属于违约,因为它们都没有遵守合同上的约定时间还款。

并且,逾期率的计算口径不一样,结果也大相径庭。逾期率的计算就是以分子/分母而计算出的一个比例。而在确认分子和分母过程中,口径的差异会使逾期率的计算结果大相径庭。如以累计成交量、待收为分母,或者以不包含未到期借款余额的当期逾期金额作为分子,这些口径计算出来的逾期率都会严重低估平台的真实逾期率。这也是为什么会出现P2P逾期率和坏账率显著低于银行这一匪夷所思的情况。事实上对于高速成长的网贷行业而言,国内外已经参考信用卡逾期的计算方式,引入了“Vintage逾期率”,(29)Vintage一词源自葡萄酒业,意思是葡萄酒酿造年份。因为每年的天气、温度、湿度、病虫害等情况不同,而这些因素都会对葡萄酒的品质产生很大的影响,所以人们对葡萄酒以葡萄当年的采摘年份进行标识来加以品质区分。Vintage逾期率,即指以固定时间段内促成的借款初始本金总额为分母,分子是同期借款本金总额中出现风险的金额,随着时间推移,全周期累计坏账率会自然升高。目前,宜人贷、LC和Prosper都将网贷Vintage定义为全周期累计净坏账率。包括Lending Club、Prosper以及宜人贷目前都在使用这一计量方式。国内P2P的逾期率有严重的滞后性,即风险暴露速度远慢于业务增长速度。而Vintage不会受平台规模变化的影响,其度量的是某一特定时间段促成贷款的逾期情况,是以对时间维度的切片来跟踪不同时期促成贷款的表现,从而了解不同时期促成贷款的资产质量情况。

第五,关于借款人义务的信息披露不足。英国FCA《监管规则》要求平台披露各种费用信息,包括披露服务费和其他费用及需支付的利率等。P2PFA《运营准则(2015)》第8条进一步明确了平台除了要向出借人披露所应支付的服务费和其他费用的情况,还应向借款人披露所有需支付的费用和利率信息,并且对于借款人平台还应披露贷款是否可以提前清偿及提前偿付的期限限制信息。

在实践中,存在网贷平台对于借款人设定的名义利率似乎不高,但是平台通过收取各种费用实际上对借款人造成了隐性利息负担的现象。我国网贷业务活动中也存在这类问题。此外,平台也会通过设置借款人提前清偿借款的限制性条件和期限,阻碍提前清偿行动,以确保预期的服务回报。英国金融申斥专员实践中已受理过相关投诉案件。某网贷平台的借款人决定提前还款,却被平台告知其要额外支付2 000英镑的费用,借款人认为平台事前并未告知其提前还款费的相关信息。(30)FCA, Ombudsman News, https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2848/ombudsman-news-137.pdf.

尽管原银监会《信息披露指引》要求网贷平台向出借人披露收费标准,但对于平台向借款人一方收取相关费用的信息却没有披露要求。而中国互联网金融协会的《网贷信息披露标准(2017)》在一定程度上弥补这一不足: 不仅要求平台向出借人披露可能被收取的相关费用,还要求网贷机构向借款人披露收取费用的名目及费用计算标准的信息。但是,无论是《信息披露指引》还是《网贷信息披露标准(2017)》,均未考虑要求平台披露提前还款及限制条件的信息。

第六,缺乏对交易自动撮合功能、利益冲突、隐私保护等其他可能侵害出借人合法权益情形的信息披露要求。P2PFA《运营准则(2015)》明确规定,网贷平台应当说明所有“自动性”功能的操作方式,包括自动借出、自动投标、自动再投资等,投资的固定时间和收回投资的程序与措施。

我国网贷业务市场上,为便于投资人随时随地投资,提高回款利用率,不少平台都有“自动投标”的功能,投资人也对这一功能颇为青睐,以部分解决资金站岗问题。2017年5月,网贷之家对评级前100的平台进行统计,数据显示其中有34家平台有自动投标产品。(31)参见盈灿咨询: 《独家!34家P2P平台自动投标信披剖析(名单)》,载网贷之家网,http://www.wdzj.com/news/yc/263418.html。平台的自动投标产品采取两种方式: 一是由出借人在系统上先行自主设定可自动出借金额的上限、借款标的风险等级、预期年化收益率、担保形式等,系统随后将根据各个出借人的设定标准进行出借;二是由平台为出借人设计标准化的自动投标产品供出借人选择,标准化的自动投资产品的差异主要在于锁定期限、预期年化收益率。这两种自动投标实际上是一种授权委托指示,并不违反现行的监管规范。2016年发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定,“未经出借人授权,网络借贷信息中介机构不得以任何形式代出借人行使决策”,侧重于要求自动投标产品向出借人明确出借标的信息并获得出借人的确认。伴随着整个信息化时代的到来,数据泄露问题在社会各个领域表现出来。金融业务天然依赖于信息和数据掌握及利用,加之大数据、云计算等新技术的运用使得数据越来越具有商业价值,数据不当利用和泄露问题尤其突显。对此,《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定网贷机构应按照国家网络安全相关规定和国家信息安全等级保护制度的要求,开展信息系统定级备案和等级测试,具有完善的防火墙、入侵检测、数据加密以及灾难恢复等网络安全设施和管理制度等。因此,对客户信息进行加密处理与平台的信息披露义务必然存在一定的冲突,网贷平台在涉及个人隐私、商业秘密、国家机密的相关信息的披露过程中,应当采取必要措施保护隐私权等合法权益。对此,原银监会《信息披露指引》未作相应规定,中国互联网金融协会的《网贷信息披露标准(2017)》进行了一定的弥补。一是对自然人和法人或其他组织进行了区别,分别规定了借款人信息披露要求;二是明确规定网贷平台应当对借款人可识别信息进行脱敏处理,以保护个人隐私、企业商业秘密和国家机密;三是增加了信息安全测评认证信息的披露要求。是否应当对借款人可识别信息进行脱敏处理,对此尚存在争议。反对的观点认为,网贷平台作为信息中介对于出借人投资风险不承担责任,而出借人因为平台的脱敏处理又无法锁定借款人,将置出借人于高度风险境地,显然不够公平。对此值得进一步研究。

四、 结 语

P2P网络借贷将线下借贷活动搬到了线上,网贷交易的主要参与者又是普通社会公众,加之网贷借款人的信用风险普遍高于银行借款人,因此网贷平台提供良好信息披露服务是确保借贷交易安全和成功的基础,向客户充分履行信息披露义务是其安身立命之本。

我国网贷规范体系虽然初具形态,包括对平台的信息披露要求也有较为详尽的规则,但是面对实践中大量平台虚假披露、消极披露,甚至欺诈等现象,现行规则明显无法应对。英国相关规范体系值得借鉴之处在于: (1) 立法以规制客户与网贷平台法律关系为主要对象,注重对客户合法权益的保护。网贷平台一旦违反信息披露义务等金融监管规范的要求对客户造成损害,即应当承担相应的民事责任。具体表现为金融特别立法与一般民事立法衔接——英国金融行为局《业务行为规则》的特别规则,辅之以《不公平合同条款法案》以及2015年《消费者权利保护法》等关于消费者保护的一般规则,加之判例法的有效补充,构建起了较为完善的信息披露权利义务责任体系。(2) 在具体披露内容上,同样以普通消费者等客户的认知水平和需求为导向,要求向客户披露推销信息、投资收益率等投资回报信息,逾期率、坏账率、违约率等反映借款人履行问题的信息,收费标准、提前清偿限制等客户应当获知的重要信息,以及交易自动撮合、利益冲突、隐私保护等其他可能侵害出借人合法权益情形的信息,以确保消费者等客户能够获取真正有用的信息以理性地参与网贷交易。