中央陶瓷试验场早期发展历程述略(1928—1930)

2020-04-16张旭

张旭

摘 要 陶瓷业是传统社会最重要的手工业之一,到了民国时期在国计民生领域仍然发挥重要作用。在实业救国思潮的影响下,一批有识之士开始有意识地将近代科学技术引入陶瓷业,以振兴国货、挽回利权,中央陶瓷试验场即是这一历史进程的重要产物。通过挖掘有关史料,从利用科学方法改造传统行业的角度,描述了试验场早期的发展历程与开创的研究范例,有助于全面准确了解其对我国陶瓷业的贡献和影响。

关键词 中央陶瓷试验场 周仁 民国

我国是陶瓷古国、陶瓷大国,历史上创造了灿烂的陶瓷文明。编有《今世中国实业通志》(1929)的近代化学家、实业推动者吴承洛写道: 陶瓷业“旧时为吾国最重要之工业”,至20世纪20年代年出口额仍在“海关银四百余万两”以上,同时还有数倍于出口的国内消费量[1]。热心实业者杨大金在其煌煌巨著《现代中国实业志》(1938)中感慨地写道: “吾国立国数千年”,在技术上“吾人可籍以自雄者”“首推陶器业”[2]。但从清中叶起,我国陶瓷业开始走下坡路。清末民初,在张謇、康有为、梁启超等人倡导的实业救国论(实业泛指农、工、商、交通等)的影响下,创办新式工商业成为一股经久不衰的潮流。一批有识之士为了振兴陶瓷业,开始吸收借鉴英国、德国、法国、日本等国家的先进经验,翻译介绍陶瓷科技书籍、设立陶瓷学堂、开办新式陶瓷工厂,等等,取得了一定的成绩。但当时我国陶瓷业仍然存在一些沿袭已久的弊端,不利于技术的积累与进步。比如制造方法的传承主要靠师徒间的言传身教[3],缺乏对具体工作流程的详实文字记录,知识传播范围极为狭窄,导致凝聚了无数人心血的宝贵经验容易因变故而失传,更遑论在此基础上发扬光大了。正是在“实业救国”这一振奋人心的时代潮流中,当时负责中央研究院工程研究所筹备工作的周仁萌生利用留美所学专业知识改造提升陶瓷业的想法,由此发起成立了中央陶瓷试验场(National Ceramic Laboratory),这是我国近代以来第一个以“陶瓷”命名的国家级专业科研机构。试验场于发展早期集中取得一批丰硕成果的同时,在工作上秉持的科学态度与方法也有颇多可圈可点之处,对后世有志于利用科技来促进传统行业转型升级的人们来说,仍然具有较强的借鑒、指导与启发意义。但令人遗憾的是,目前对中央陶瓷试验场的发展历程、地位与作用的系统研究甚少。已有论述零散分布于有关周仁的纪念或传记类图书、文章中,大都比较简略,且仅强调对古陶瓷科学研究部分的贡献,对开展的具体工作及其意义缺乏详细的分析和研究。本文通过查证有关中央陶瓷试验场的第一手史料,注重从周仁用科学方法振兴包括陶瓷业在内的国内诸多工业的宏大抱负与细致工作安排的整体视角出发,尽可能完整地勾勒试验场早期发展历程、开创的研究范例,为全面准确评价中央陶瓷试验场对我国陶瓷业的贡献与影响提供若干资料基础。

一 成立经过

中央陶瓷试验场创始人周仁(1892—1973),江苏江宁人,中国科学社的主要发起人之一,是我国钢铁冶金科学技术的创始人之一,也是我国陶瓷科学技术研究的奠基人之一。周仁考取第二批庚子赔款留美公费生,1910年8月赴美在康奈尔大学机械学专业学习,1915年6月硕士毕业于该校冶金学专业。1922年任交通大学上海学校机械系教授[4]。1927年6月9日国立第四中山大学成立时任该校工学院首任院长[5, 6]。1948年被选为中央研究院院士,1955年被选聘为中国科学院学部委员。

周仁身兼两职, 他是从校所合作的角度出发谋划创办中央陶瓷试验场的,那时因为他任中央大学工学院院长,同时负责筹备中央研究院工程研究所,所以想到由两处合作设立这个中央陶瓷试验场较为容易[7]。1929年7月周仁为专事科研辞去中央大学教职后[8],开始全权负责这一事情[9]。工程所涉及范围非常广泛,即使仅就当时急需研究的问题来说也有很多,那为什么还要把创办陶瓷试验场作为工程研究所的首要任务呢?周仁对此是经过深思熟虑的,他认为工程研究所人力物力有限,只能从最重要的几项入手,而对传统手工业的改造尤其重要,但诸如传统纺织业之类因手工不敌现代化机器几乎尽被淘汰,只有精细工艺品如瓷器、琉璃、珐琅、纸张等最有研究价值,而这其中又以瓷器为首要([3],页140),因此决定首先创办陶瓷试验场。

1928年6月, 在周仁的主导下,中央研究院工程研究所联合中央大学工学院,在南京复成桥工业学校旧址合办了中央陶瓷试验场,周仁兼任该场主任。从隶属关系上来说,它附属于工程研究所,亦即中央研究院工程研究所陶瓷试验场。以中央陶瓷试验场定名,应当是出于扩大影响力、提高权威性以及简化名称的考虑。该场既是工程研究所的试验场地,又是向社会提供产品的工厂。

周仁赋予了中央陶瓷试验场如下使命: 一是研究与仿制古瓷,包括发掘古名窑、调查化验瓷土、研究坯泥釉料配方等; 二是振兴日用瓷,如研究瓷器印花纸、新式成型机制等; 三是制造工业瓷,主要是电瓷、化学瓷与耐火材料; 四是研制陶瓷生产所需的机器设备。周仁特别强调制造电瓷、 化学瓷的重要性,他认为化学、电学是科学昌明的基础,化学、电学仪器需要用到陶瓷的地方很多,而这些仪器当时都依赖进口; 科学仪器产量的多少直接关系到国家文明程度的高低,所以不只是为堵塞利益外溢的漏洞,仅从增进国家文明程度考虑,从事电瓷、化学瓷的研制也义不容辞。在后续的实际工作中,中央陶瓷试验场以当时我国陶瓷业生产中的难题作为科学研究的课题,力求使研究成果应用于生产,以提高中国陶瓷业的科技水平与整体实力。周仁还希冀中央陶瓷试验场能够作为示范,带动国内其他各地区、各行业采用近代科学技术加以提升改造,以求得百业振兴([9],缘起页)。

二 利用科学方法提升陶瓷业的典范

中央陶瓷试验场早期的工作特色集中表现在利用科学方法研究与仿制古瓷,取得的进步主要是获得了弥足珍贵的瓷土原料分析数据,探索了坯泥、色釉与彩料的配方,以及鉴于传统陶瓷业重口授不重记载、严控知悉范围致使技术进步难以累积且容易失传的不足,注重通过编印公开出版物、开办技术训练班、接受技术咨询与委托等具有现代社会特征的科技传播模式,努力将研究成果向全社会开放、与全社会共享,体现了现代国家科研机构的社会公益属性和应有的责任担当,为后人树立了模范的研究态度,提供了典型的研究经验与方法。

1.科学的组织管理

传统陶瓷业发展到后期,出现了分工过细且由不同行会把持、彼此间很少进行技术交流的现象,从而导致技术停滞、效率低下、成本高昂、利润微薄。有鉴于此,中央陶瓷试验场一开始就采取了科学的组织管理方式。其特色: 一是简化分工,根据主要工序分为若干组,组内则不再细分,1928年时分为辘轳、模型、注坯、窑务四组,1930年时增设了陶绘和匣钵两个部门; 二是聘用受过新式陶瓷教育、富有经验、通晓中西制瓷要点的技术人员,从而保证在分工简化的情况下能够胜任工作([9],页5—6)。

2.科学的基础设施

中央陶瓷试验场的基础设施完备。一是设立化学室,拥有精细天秤、比重器等分析仪器50余件,从事瓷土原料分析、色釉彩料制造工作。二是拥有功能互补的大小试验窑各一座。大窑为德国式平窑,由原工业学校筑造。试验场创办于该校旧址,故继续沿用该窑以及厂房等设施。工业学校即1913年在南京复成桥成立的江苏省立第一工业学校,1923年升格为南京工业专门学校,1927年并入国立第四中山大学工学院。彼时周仁担任工学院院长,对上述设施有所了解,因此在经费有限的情况下继续沿用,节省下不少建设费用。大窑可装两千套咖啡杯皿,主要用于素烧、本烧,但烧窑一次成本较高,不能随时烧窑。而多数试验品体积微小并需随时烧窑以观效果,为此新筑小窑一座,容量约为大窑的3%,可随时开展试验,提高了效率、降低了成本,极为便利。三是从国外购置了专业的科学图书([3],页141)。1930年时工程研究所拥有各类专业书籍357册,其中陶瓷类22册。357册书中“比较名贵而不易得者”有13册,除了宋应星的《天工开物》外,另外12册全部为陶瓷类外文图书,如拉克姆(Rackham)与里德(Read)合著的《英国陶瓷史》(English Pottery)、伯顿(Burton)的《乔赛亚·韦奇伍德及其陶瓷事业》(Josiah Wedgwood & His Pottery)等。

3.科学的研究方法

一是对各地瓷土原料进行化学分析。该工作由工程研究所助理员张继龄、化学研究所助理员柳大纲(1955年被选聘为中国科学院学部委员)共同承担,比较简略的分析由试验场化学室完成,精确分析则委托中央研究院化学研究所进行。瓷土原料除了在市场上购买外,还有一部分来自捐赠(江西省立陶业学校校长邹俊章赠送了来自安徽祁门、江西星子等处的原料)与自采(试验场派员到南京、无锡、镇江等地自行采集的原料)。 化学分析在试验场对杭州南宋官窑的窑址确定、瓷质研究工作中也发挥了重要作用。1930年春在杭州发现了据说是出自南宋官窑的青瓷碎片,周仁与同事王季同、何桂辛于该年4月先后两次赴杭进行了发掘及调查工作[10],在万松岭、乌龟山等处拾取了许多瓷片。根据对瓷片胎釉的精密化学分析,就乌泥胎发黑的原因做出了科学说明,并结合对调查所得器皿的研究,得出了关于窑址的初步结论: 乌龟山为修内司窑址所在,万松岭为新窑且曾仿制过定瓷([10],页139)。

二是理论计算与试验验证相结合,研究出原料的适当用途以及坯泥、色釉、彩料的精确配比。如通过对江苏各地所产原料的研究,确定无锡瓷土适宜制造陶器与化学瓷,南京紫金山瓷土适宜制造匣钵与陶器,南京栖霞山瓷土通过加矽法可制成脱胎器(即胎体极薄的瓷器),亦可通过适当配比制作上等白陶及高质量匣钵,“可烧至三十次以上且无落砂之虞”[11]。对研究出的坯泥、色釉、彩料配方标以确切的数字比例并将其公布,如赣白不(音“dǔn”,即瓷石粉碎后加水制成的白色砖块状制瓷原料)与高岭土以100:15的比例混合后制成的坯泥可用于生产洁白透明的脱胎器;矽石、釉果、方解石以15:80:5的比例混合可制成三号白釉等。经过多次试验,先后制成了紫檀、祭红、蔚蓝、鳝鱼黄、玳瑁绿、茶叶末、雨过天青等多种珍贵的古瓷色釉,效果良好。如紫檀釉“近世出品固未能比拟,即在古磁中亦不多见”([3],页145),祭红釉烧成后色泽极佳,青瓷釉颇近似哥窑青,再如雨过天青釉,“制成之品已可与前清康熙之出品相同”([11],页120—122)。此外还制成釉下彩料11种、釉上彩料32种、釉上绘色水彩(Luster)10种、仿景德镇五彩10种。

三是制定系统计划,从基础入手,稳扎稳打。周仁创办中央陶瓷试验场,最終目的是为了促进我国陶瓷业乃至其它窑业的整体提升。为此他在1928年即拟定了一份长达6年的系统工作计划: 1929年完成古瓷的研究与仿制,1930年完成日用瓷与耐火材料的研究,1931年完成国内瓷土分布调查及其化学分析,以及化学瓷与电瓷的研究; 在上述古瓷、日用瓷、耐火材料、化学瓷、电瓷等的研究基本结束后,1932年转向与陶瓷同属硅酸盐类物质的玻璃、珐琅领域的研究;1933年在进行玻璃及珐琅研究的同时,还要开展其他窑业(如水泥)的研究([3],页50)。周仁认为分析瓷土与试制坯泥、色釉、彩料既是仿制古瓷的基础,也是振兴整个陶瓷工业的基础,属于核心技术; 在掌握核心技术之后,再依次进行批量生产所需材料与机械设备等外围技术的研制,就是纲举目张、指日而成的事了,可以收到事半功倍之效。这也提醒热心实业者既要有仰望星空的远大抱负,更要有脚踏实地的整体规划与具体实施步骤。

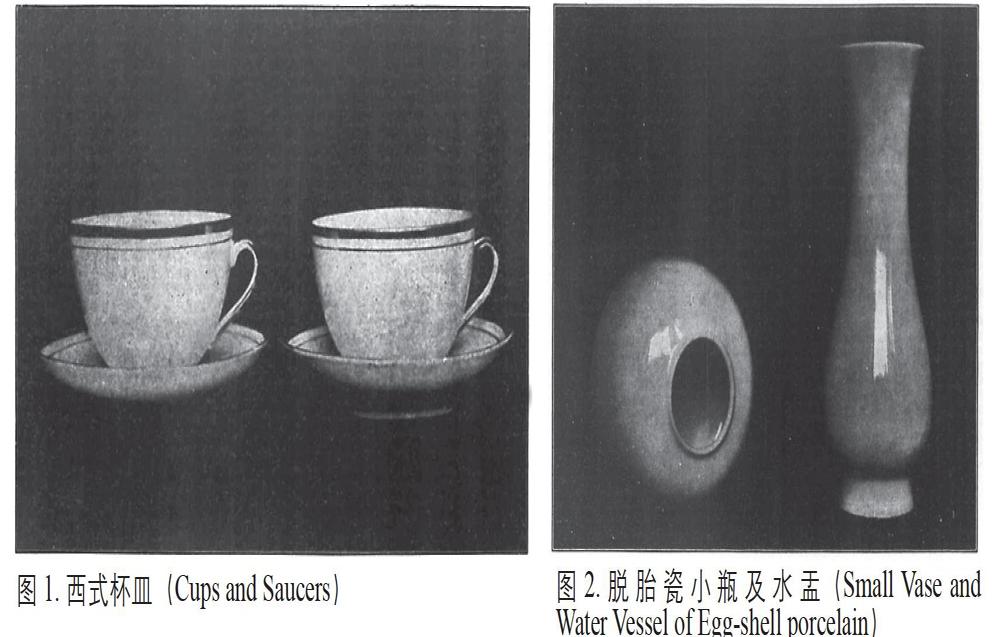

四是在经费有限的情况下因地制宜,积极设法自制、改进工具。自制了卡尺、磨色机、压匣钵机和石膏模型,所制石膏模型非常多样,为其丰富的出品种类提供了条件,出品中既有新颖的西式杯皿(图1),也有精美的中式仿古瓷(图2)。采用了相比机械法、压榨法成本较低的轮制法、注浆法、印模法等几种成型方法,并对其加以改进。一方面改进了轮制法的主要工具辘轳,使成型工作可以一气呵成;另一方面改进了注浆法与印模法的主要工具石膏模型,大幅提高了使用寿命。此外还改进了雕瓷的成型方法,按照图案先制种型,再由种型制成泥坯加以修饰,不像传统做法那样即刻即烧、出现问题无法补救([9],页6),从而既节省了人工,又保证了出品的一致性。

试验场的发展也不是一帆风顺的,其中遇到的主要困难是经费短缺。1931年6月周仁以“中国之陶瓷及中央陶瓷试验场之使命”[12]为题,在中央广播无线电台演讲时提到: 试验场开办费仅9000元,每月经费只有1000元; 1929年时经费仅能维持现状,无力购置、完善设备;直到该年8月才筹集到几千元购买原料和其他必需品,为此周仁还借机向社会呼吁赞助。1930年每月经费增加到1200元,但即使如此仍有半数月份处于入不敷出状态[13]。因此,试验场虽然利用有限的人力物力作了大量富有成效的奠基性工作,但终因经费限制,原本拟定的联合中央研究院地质研究所对我国分布非常广泛的瓷土产地作精密调查,以及所产瓷土性质检定与成分分析的计划未能如期实现,对色釉、彩料的进一步精细深入研究也未能全面开展,这是其局限所在。

总的来看,中央陶瓷试验场在周仁的带领下克服种种困难,在建场后的两年时间里基本上完成了古瓷的研究与仿制任务,为开展后续工作打下了良好基础。据1931年2月《国立中央研究院院务月报》报道,试验场仿制古瓷艺术两年来已略得门径,胚泥釉质等根本问题也次第解决[14],此后工作重心将转向日用瓷的研究。周仁在撰写《国立中央研究院工程研究所十九年度报告》时亦指出,对胚泥的研究和对古瓷古彩釉的仿制已经有一定把握([12],页131),下年度(即1930年7月—1931年6月)将开始研究日用瓷、工业瓷、耐火材料,并拟定了若干具体计划。至此研究与仿制古瓷工作告一段落,此后该项工作逐渐减少乃至最终结束。究其原因,主要在于周仁认为试验场已经较好完成研究与仿制古瓷的初步工作,更进一步的工作则可由整个陶瓷行业参考试验场的科学做法来开展([9],页30);试验场则向范围更广、任务更重的日用瓷、电瓷、化学瓷、耐火材料、珐琅乃至其他窑业(如水泥)领域发力,继续发挥科技领头羊的示范与带动作用。

三 广泛的社会影响

中央陶瓷试验场对通过自身工作引领国内陶瓷工业发展、促进其复兴有着高度的自觉意识和强烈的社会担当,在推广先进陶瓷科技、推进我国陶瓷业转型升级等方面不遗余力,取得了良好的社会效益,产生了广泛的社会影响。试验场成立伊始,周仁即抓住时机完成了两项有着全国性影响的工作,赢得了社会各界广泛的关注与口碑。其一是1928年夏根据中央研究院总办事处的安排,在孙中山奉安大典前,特别制作了80多件彩釉镂空仿古细瓷瓶壶,用于陈列与纪念,因质量较高,得到了当时社会名流的肯定([3],页142)。其二是1929年将制作的100多件产品送至1929年6月6日—10月10日间在杭州举行的西湖博览会工业馆陈列,虽然置身于大批江西瓷器之中,但这批瓷器还是引起了观众和专家的特别注意与赞许([9],序言)。这两项任务的完成不但扩大了试验场的知名度、树立了良好的口碑,更为重要的是促进了社会对利用近代科技仿制古瓷的接受与认可,也使人们切实感受到了近代科技对提升改造传统行业的巨大作用。

试验场的突出工作使其影响力迅速扩大,不少机构、公司慕名前来寻求合作。1931年春实业部中央工业试验所委托代制360只印盒,试验场如期交付了质量合格的产品; 上海科学仪器馆送来从国外采购的乳钵、蚕板、水银槽、细孔漏斗等10多种瓷质仪器,委托代为仿制,试验场顺利完成任务; 工程研究所钢铁试验场倾杓需要的高温耐火硬瓷管,物理研究所电学仪器需要的数十只硬瓷件,均由试验场制造。浙江金华大生瓷业工厂附近产有一种低质钴矿,美商丰裕洋行收购该矿砂向各地试销时,试验场曾买过百余斤,提炼后作为釉里青材料。后来大华瓷业工厂经理得知此事,即送来一批矿砂委托提炼,以作为该厂画普通日用瓷上青花之用。试验场提炼后寄去若干样品,该工厂使用后甚为满意。该厂经理又来咨询提炼方法,试验场对此毫无保留,向其进行了详细解释,直到其掌握为止。此外,试验场还代天生磁土矿业公司试验土样,受华生电器公司委托试验浙江象山所产的瓷土。1932年中央陶瓷试验场接到参展美国芝加哥博览会的任务,为此赶造了一批艺术瓷品,并仿制名贵古瓷多件。同年5月应比利时蒙斯市市长函请,赠予其一批陶瓷器。1933年在上海举办的“参加芝加哥百年进步博览会征品展览会”上,陈设了试验场制作的五个瓷瓶与一个镂空雕瓶。对此《中华图画杂志》作了报道:“陶瓷试验场之釉下五彩荳花漏空雕瓶表层之中复有一层,雕作甚精。”[15]1930年11月《时代》杂志第2卷第1期用一整页对中央陶瓷试验场进行了图文并茂、极富激情的介绍,称:“倘国人有表同情者更努力在后面,决能使中国陶瓷业达到极好的收获,国际上亦得到光荣的一日!”[16]1931年周仁在中央广播无線电台作关于中国陶瓷的演讲时,介绍了中央陶瓷试验场在仿制古瓷方面取得的成绩。该演讲是中央研究院与中央广播无线电台共同打造的系列科学与学术演讲之一,从1930年起每年预定演讲14次,由中央研究院各研究所轮流承担,时任气象所所长竺可桢、史语所所长傅斯年、物理所所长丁燮林均曾演讲过。由此可见,演讲固定成系列且在全国范围内播送,影响力是比较大的。

试验场努力通过研究来达到替代进口、开发新产品、降低生产成本等目的,主动公开研究成果与全社会共享,为有关机构代制日用瓷、工业瓷,并接受陶瓷厂家的技术委托与咨询,助力国内陶瓷工业与外瓷竞争。如当时瓷器印花纸多从日本和德国进口,国内对耐火材料也没有系统研究,试验场即着手从事研究、试制,以满足国内厂家需求,达到替代进口的目的。关于坯泥、色釉、彩料配方的研究结果及时发表在定期的年度报告或不定期的工作报告中,这些报告都是印刷成册、对外公开销售的①,并列入中央研究院编写的“出版书目”或“刊物目录”中,方便社会各界查阅、购买。此外还主动承担起培养技术人员的社会责任,代各机关、学校、工厂培训陶瓷技术人才,“以应其特殊需要”[17]。

综上所述,中央陶瓷试验场早期的出色工作积累了宝贵的数据与经验,开创了国内用科学方法研究、仿制古代陶瓷的先河,为我国传统陶瓷工艺的恢复与发展做出了创造性贡献; 向社会展示了科技在提升改造传统行业过程中的决定性力量,推动了近现代科学思想与技术在陶瓷行业的普及,在振兴日用瓷、工业瓷等方面起到了先驱作用。

参考文献

[1]吴承洛. 今世中国实业通志(下)[M]. 上海: 商务印书馆, 1929. 211.

[2]杨大金. 现代中国实业志(上)[M]. 长沙: 商务印书馆, 1938. 393.

[3]国立中央研究院文书处. 国立中央研究院十七年度总报告[R]. 南京: 国立中央研究院总办事处, 1929. 141.

[4]《交通大学校史》编写组. 交通大学校史(1896—1949年)[M]. 上海: 上海教育出版社, 1986. 125.

[5]朱斐. 东南大学史(第一卷)(第2版). 南京: 东南大学出版社, 2012. 159.

[6]孙文治等主编. 东南大学校友业绩丛书(第1卷)[M]. 南京: 东南大学出版社, 2002. 97.

[7]周仁. 中国之陶瓷(在中央广播无线电台演讲)[J]. 社会杂志, 1931, 2(1、2期合刊): 8.?

[8]周佩德. 周仁传略[J]. 科学, 1987, 39 (1) : 60.

[9]周仁, 刘兼. 中央陶瓷试验场工作报告(第一期)[M]. 上海: 中央研究院工程研究所, 1930. 序言.

[10]国立中央研究院文书处. 国立中央研究院二十年度总报告[R]. 南京: 国立中央研究院总办事处, 1932. 136.

[11]国立中央研究院文书处. 国立中央研究院十八年度總报告[R]. 南京: 国立中央研究院总办事处, 1930. 120.

[12]国立中央研究院文书处. 国立中央研究院十九年度总报告[R]. 南京: 国立中央研究院总办事处, 1931. 415.

[13]咨中央研究院请转发中央陶瓷试验场十九年一月至六月份经费审核通知书文[J]. 审计部公报, 1931, (7、8期合刊): 83—84.

[14]国立中央研究院.中央陶瓷试验场要闻两则[J]. 国立中央研究院院务月报, 1931, 2(8): 18.

[15]中华民国参加芝加哥博览会征品展览会出品之一部[J]. 中华图画杂志, 1933, (17): 5.

[16]中央陶瓷试验场之一瞥[J]. 时代, 1930, 2(1): 23.

[17]国立中央研究院.国立中央研究院十年来工作概况[A]. 中国第二历史档案馆. 中华民国史档案资料汇编(第5辑 第1编 教育)[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1994. 1362.