政府转移支付的扶贫效率、减贫效应及减贫方案选择

2020-04-16宋颜群解垩

宋颜群 解垩

摘要:基于中国家庭金融调查(CHFS)数据,计算了各项政府转移支付的垂直支出效率、溢出指數、减贫效率、贫困距效率,以及扶贫资金等额分配方式和等比例分配方式两种情况下各项转移支付的减贫效应。结果发现:

(1)扶贫特征明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的瞄准效率和减贫效率相对更高,将养老金看作市场收入结果变化不大;

(2)扶贫资金等额分配方式和等比例分配方式下,瞄准农村地区的总减贫效应大于瞄准城市地区,瞄准西部地区的总减贫效应大于瞄准中部和东部地区;

(3)与等比例资金分配方式相比,等额资金分配方式的减贫效应更大;

(4)特困户补助和五保的减贫效应随贫困线上升表现出先上升后下降趋势。扶贫工作应当提升政府转移支付(尤其是五保、低保和特困户[JP2]补助)的瞄准效率,建立面向贫困家庭的瞄准机制,给予极度贫困家庭更高的权重,并设置合理的贫困线。

关键词:政府转移支付;扶贫效率;减贫效应;瞄准效率;扶贫资金分配方式

文献标识码:A

文章编号:100228482020(02)000115

一、引言及文献综述

截至2018年年底,中国有1660万的贫困人口,这些贫困人口大多位于老、少、边、穷等深度贫困地区,脱贫难度较大。要实现2020年全面脱贫(每人每年2300元的贫困标准,2010年不变价),中国政府的扶贫工作任重道远。财政的三大职能之一是收入分配,税收和政府转移支付通常被认为是进行收入再分配的主要手段。收入再分配的目的是使低收入或者贫困群体在再分配过程中获得较多的好处。由于税收对低收入/贫困群体的作用通常是间接的,政府转移支付在再分配中的贡献达到90%,而税收在再分配中的作用不足10%[1],所以政府转移支付目前是中国扶贫工作的重要工具。

通常情况下,瞄准效率的高低关系到政府转移支付的扶贫效率和减贫效应。中国的扶贫工作经历了区域瞄准、县级瞄准、村级瞄准和家庭瞄准四个阶段,但学界普遍认为不同阶段的瞄准都存在问题。在区域瞄准、县级瞄准和村级瞄准阶段,Park等[2]通过研究发现农村扶贫的县级瞄准效率较低,瞄准偏误也在不断增加。李小云等[3]通过实地调研发现贫困人口瞄准随意性大,很难实现扶贫的预期效果。汪三贵等[4]研究了农村的村级瞄准情况,结果发现贫困村的瞄准偏误较大,瞄准方式急需改善。在近些年的家庭瞄准阶段,陈传波等[56]通过研究发现低保的瞄准偏误较大、瞄准效率较低。学者们认为应当由单一收入瞄准逐渐转向多维瞄准:朱梦冰等[7]利用中国家庭收入调查(CHIP)数据研究发现农村低保的瞄准效率较低,以低保为门槛值时,农村低保融入错误率为91%,以CPI调整后的贫困线为门槛值时,农村低保融入错误率为86%,低保户识别标准应当逐渐从单一收入维度向多维度转变,使农村扶贫标准和农村低保标准逐渐实现“两线合一”,同时还应当增加低保金的投入,让低保制度充分发挥兜底作用;温雪等[8]通过多维贫困视角研究了精准扶贫的效率,结果发现仅考虑收入维度时的贫困户识别有效覆盖率仅为1209%,瞄准效率较低,从单一收入维度识别方式向多维度贫困识别方式转换存在必要性。张召华等[9]使用中国健康与养老追踪调查数据研究了社会保障的瞄准效果,结果发现社会保障的区域瞄准存在错位现象,社会保障对城市地区的“扶贫”和“防贫”作用更大。汪三贵等[10]认为,贫困人口和低保人口确定的基础和估计方法不同,中国缺乏统一的、合理的瞄准机制,这导致了农村贫困人口瞄准效率不高、减贫效果不佳。唐丽霞等[11]则认为中国的扶贫瞄准机制由区域性瞄准转为县级瞄准,再由县级瞄准转变为村级、户级瞄准,贫困户思想观念也在发生变化,这些都会影响扶贫工作的效果,扶贫的瞄准制度应当随现实和政策的变化发生调整。

在政府转移支付的扶贫效率方面,有学者研究了基本生活保障制度的减贫效率。Choi等[12]使用调查数据研究了韩国1999—2003年社会保障系统的减贫效率,结果发现社保转移支付的设定并不合理,1999年的减贫效率为19%,2003年升至24%,五年间平均减贫效率的增长率低至79%,这一比例仅为西方国家的1/7~1/10。该研究认为韩国社会保障转移支付的减贫效率水平较低的原因是韩国的养老金系统不完善、社会转移支付缺乏多样性、文化因素导致老年人更依赖家庭中的私人转移支付。还有学者研究了政府转移支付缓解老年家庭贫困的效率[13]。

政府转移支付的减贫效应如何,学界对此莫衷一是。国内外学者基本上都是从宏观和微观两个层面来研究政府转移支付的减贫效应,只是宏观层面的研究较少,学者们认为微观层面的数据更能反映个人和家庭真实的贫困情况。宏观层面的研究结果并不一致:一些学者认为政府转移支付能够促进收入再分配,并能够显著减少贫困[14];还有学者认为中国当前的转移支付体系并不利于穷人[1516];也有学者认为政府转移支付的减贫效果不确定[1718]。微观层面的研究结果也不一致。有些学者认为政府转移支付不能有效减少贫困[1921]。但一些学者持有不同的观点,认为政府转移支付对贫困的减少作用显著[2224]。另外一些学者则认为不同类型的政府转移支付减贫效果不同,政府转移支付因受到各种因素的影响而减贫效果不同[25]。还有学者认为政府转移支付接受者的差异也会导致不同的政府转移支付减贫效果[26]。

由于学者们在研究过程中使用的数据、模型、样本区间等都存在差异,再加上研究视角和选取变量的差别,最终的研究结果难免不同。学者们通常从以下几个方面分析政府转移支付在减贫过程中存在的问题。一是政府转移支付制度的反向激励作用[27]。公共转移支付会减少劳动供给[28],长期公共转移支付项目对贫困家庭的危害更大,因为长期公共转移支付会持续减少贫困家庭的福利,城市居民以及女性的劳动供给减少更加明显,贫困程度也会更深[29]。二是公共转移支付的数目过小或者覆盖率较低,导致减贫效率不能达到预期效果[26]。三是公共转移支付的瞄准效率低[3031]。

那么,中国各项政府转移支付的瞄准效率如何?溢出规模如何?哪种政府转移支付的减贫效率更高?扶贫特征明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)是否扶贫效率、减贫效应更高?瞄准哪一群体会带来更显著的减贫效应?本文拟在前人研究的基础上,使用中国家庭金融调查(CHFS)数据,测算中国各项转移支付的瞄准效率(垂直支出效率)、减贫效率、溢出指数以及贫困距效率,比较等额分配方式和等比例分配方式两种资金分配方式下的减贫效应差别,并据此设计相应的减贫方案,以达到减贫目的。本文的创新之处在于:计算中国各项政府转移支付

囿于微观调查数据的限制,本文的政府转移支付包括五保、低保、特困户补助、失业救济、抚恤金、救济金、养老金、独生子女奖励金、食物补贴、退耕还林、教育补助、住房补贴和其他。(包括扶贫特征明显的五保、低保和特困户补助,也包括扶贫特征不明显的失业救济、抚恤金等)的瞄准效率等指标,并比较不同类型政府转移支付的瞄准效率等指标的差别;探究等额分配方式和等比例分配方式两种模式下的减贫效应,设计出符合中国国情的减贫方案,并提出相应的政策建议以提高政府转移支付的减贫效应。

二、研究方法与数据

(一)研究方法

1.扶贫效率

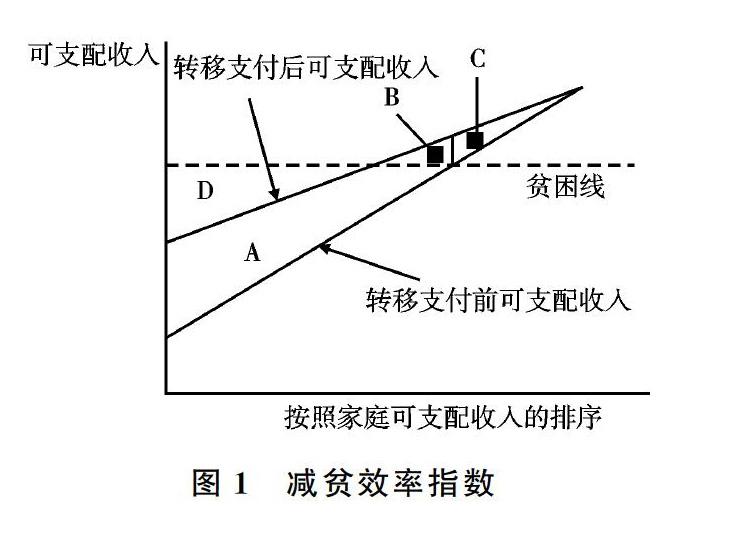

本文计算扶贫效率的方法参考Beckerman等[3233]的研究,扶贫效率包括垂直支出效率、减贫效率、溢出指数以及贫困距效率。垂直支出效率指贫困家庭(转移支付前)获得的转移支付占总的转移支付的比重。减贫效率指总的转移支付使贫困家庭贫困(转移支付前)减少的程度,也即能够使贫困家庭贫困程度减少的政府转移支付占比。溢出指数指给予贫困家庭(转移支付前)的转移支付超过贫困线部分的比例。贫困距效率指转移支付使贫困距缩小的效率。4种减贫效率指数[32]如图1所示。

图1中,政府给所有家庭的转移支付总额是A+B+C,贫困家庭(转移支付前)获得的政府转移支付数额是A+B,净市场收入贫困距为A+D,政府转移支付后可支配收入贫困距是D。因此,垂直支出效率=(A+B)/(A+B+C),减贫效率=A/(A+B+C),溢出指数=B/(A+B),贫困距效率=A/(A+D)。

2.減贫效应

假定扶贫资金共有两种分配方式:第一种方式是瞄准某一群体(该群体具有容易观察到的一些特征),并将资金按照平均分配的方式分配给该群体;第二种方式是瞄准某一群体(该群体具有容易观察到的一些特征),[JP2]并按照等比例的分配方式将资金分配给该群体,使得该群体所有个体的收入增加相同的比例。瞄准哪一群体对贫困指数的影响最大?这是本文在分析减贫效应过程中将要解决的问题。FGT贫困指数

FGT贫困指数包括贫困发生率(α=0)、贫困深度(α=1)和贫困强度(α=2)三个指标。

可分解为

理论上,不同资金分配方式的减贫效应在瞄准哪一群体的情况下更大无法得到准确的结论,这需要根据现有的微观数据计算后进行比较分析。

(二)研究数据

本文使用中国家庭金融调查微观数据库,该调查由西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心执行。该调查包括个人和家庭的详细信息,主要包含人口基本特征和就业情况,住房资产和金融财产,资产和负债,收入和消费,社会保障和保险,政府的转移支付和代际转移支付,支付习惯和生活态度等。该数据库所包含的详细的政府转移支付信息为本文的研究提供了可能。该调查目前已经进行四轮,分别为2011年、2013年、2015年和2017年。2011年,该调查收集家庭样本8438户,样本具有全国代表性;2013年,该调查收集样本28141户,样本在全国代表性的基础上增加了省级代表性;2015年样本扩大到40000余户,具有全国、省级和副省级城市代表性;2017年样本也达到40000余户,同样具有全国、省级和副省级城市代表性。本文使用2011年、2013年和2015年的数据,整理了家庭可支配收入、各项政府转移支付以及家庭规模的信息。[JP+1]家庭规模进行了欧盟(EU)和经济合作与发展组织(OECD)两种方式的调整。变量的描述性统计结果见表1。

样本中位于城镇的家庭数目更多,位于东、中、西三个地区的家庭数目相当。由表1可以看出,家庭可支配收入的平均值是56992元,人均可支配收入(家庭可支配收入/家庭规模)为16182元,这和全国数据基本吻合(2013年全国居民的人均可支配收入为18310.8元),表明本文整理的样本具有全国代表性。对政府转移支付而言,养老金的平均数额最大,原因在于许多有固定工作的富裕家庭的养老金数额较多。除养老金外,低保的平均值最大,大约为155.5元,可以看出中国政府对于低保金的投入力度较大。由中国的现实情况可知,五保、低保以及特困户补助是最具有扶贫特征的三类政府转移支付,失业救济、抚恤金、救济金、养老金、独生子女奖励金、食物补贴、退耕还林、教育补助和住房补贴的扶贫特征显然更弱,那么扶贫特征明显的三类政府转移支付的扶贫效率、减贫效应是否更高?这是本文接下来关注的问题之一。

三、实证结果分析

(一)政府转移支付的扶贫效率

1.全样本的扶贫效率

文中使用的贫困线包括三种,分别是国家统计局标准、1.25美元购买力平价标准(1.25$PPP)和2美元购买力平价标准(2$PPP)。[JP2]全样本扶贫效率的计算结果见表2,可以看出3种贫困线下的结果相差不大。

(1)扶贫特征较为明显的三类政府转移支付的扶贫效率

五保的垂直支出效率为06781,表明五保金的6781%瞄准了贫困家庭,3219%没有瞄准贫困家庭;溢出指数是03074,表明五保金的3074%超出了贫困家庭达到绝对贫困线的要求;减贫效率为04697,表明政府转移支付(五保金)中使贫困家庭贫困程度下降的转移支付占比是4697%;贫困缺口效率较低,为00051,表明政府转移支付使贫困家庭贫困缺口下降的幅度占原来贫困缺口的比重是051%,贫困家庭在收到五保金后,贫困缺口改善程度较小,总体来看五保的瞄准效率相对较高。

低保的瞄准效率也相对较高,大约为5660%,表明低保金的5660%瞄准了贫困家庭,434%没有瞄准贫困家庭,溢出指数为03382,表明低保金的3382%超出了贫困家庭达到绝对贫困线的要求;减贫效率为03746,表明政府转移支付(低保金)中使贫困家庭贫困程度下降的转移支付占比是3746%;贫困缺口效率较低,为00312,表明政府转移支付使贫困家庭贫困缺口下降的幅度占原来贫困缺口的比重是312%,贫困家庭在收到低保金后,贫困缺口改善程度较小。

特困户补助的垂直支出效率为04939,表明特困户补助的4939%瞄准了贫困家庭,5061%没有瞄准贫困家庭;溢出指数是02519,表明特困户补助的2519%超出了贫困家庭达到绝对贫困线的要求。这说明特困户补助的瞄准效率仍有较大的改善空间。

(2)扶贫特征不明显的政府转移支付的扶贫效率

失业救济的扶贫效率。失业救济的垂直支出效率为05968,表明失业救济金的5968%瞄准了贫困家庭,4032%没有瞄准贫困家庭;溢出指数是02439,表明失业救济的2439%超出了贫困家庭达到绝对贫困线的要求;减贫效率为04513,表明政府转移支付中使贫困家庭贫困程度下降的转移支付占比是4513%;贫困缺口效率较低,为00133,表明政府转移支付使贫困家庭贫困缺口下降的幅度占原来贫困缺口的比重是133%,贫困家庭在收到失业救济后,贫困缺口改善程度较小。

养老金的垂直支出效率为02488,表明养老金的2488%瞄准了贫困家庭,7512%没有瞄准贫困家庭;溢出指数是08219,表明养老金的8219%超出了贫困家庭达到绝对贫困线的要求。养老金的瞄准效率较低、溢出指数较高,其可能的原因是政府机关、事业单位以及公司内的正式员工所获得养老金数额往往较高,而贫困家庭所获得的养老金往往数额较少,因此养老金表现出较低的瞄准效率和较高的溢出指数。

独生子女奖励金的垂直支出效率为01663,溢出指数是01819,可以看出独生子女奖励金中只有1663%瞄准了贫困家庭,这和现实情况相符,贫困家庭往往倾向于抚养更多子女,富裕家庭往往选择生育较少子女,因此独生子女奖励金瞄准贫困家庭的效率较低,当然这也和独生子女奖励金自身的性质有关,独生子女奖励金设置的目的是奖励独生子女家庭而非减贫。

救济金的垂直支出效率为04909,瞄准效率相对较高,同时溢出指数较高,为04859。退耕还林的垂直支出效率为03301,住房补贴的垂直支出效率较低,为012。抚恤金、食物补贴以及教育补助的垂直支出效率为20%~30%,这些类别的政府转移支付的瞄准效率较低。

综上,扶贫特征较为明显的三类政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的扶贫效率相对较高。其中五保的瞄准效率和减贫效率最高,低保次之,特困户补助的瞄准效率和减贫效率最低。对扶贫特征不太明显的政府转移支付而言,其瞄准效率和减贫效率较低(失业救济金除外),可能的原因是设置这些转移支付的目的并非减贫,而是调节宏观经济、保障社会正常运行,例如抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用、独生子女奖励金的设置是为了奖励少生优生的家庭等。尽管扶贫特征较为明显的三类政府转移支付的扶贫效率相对较高,但是其瞄准效率和减贫效率都存在改善空间,政府应当提高这类扶贫资金的使用效率。

2.分城乡样本的扶贫效率

分城乡样本的扶贫效率计算结果见表3。可以看出,各项转移支付在城镇和农村表现出不同的扶贫效率。首先来看扶贫特征较为明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的扶贫效率城乡差别。对于五保、低保和特困户补助而言,农村地区的瞄准效率和减贫效率更高,可能的原因是农村地区的贫困率较高,因此扶贫资金瞄准贫困人口难度更小。而对扶贫特征不明显的政府转移支付来说,只有住房补贴和抚恤金对城镇家庭的瞄准效率更高,失业救济和住房补贴对城镇家庭的减贫效率更高,其他政府转移支付的瞄准效率和减贫效率在农村地区更高。这表明,扶贫特征较为明显的政府转移支付在农村地区的瞄准效率和减贫效率更高,扶贫特征不明显的政府转移支付的瞄准效率和减贫效率在城镇、农村地区表现出异质性。

(二)减贫效应

由于低保、教育补助和住房补贴三项政府转移支付仅在2015年的调查问卷中出现,为了保证计算结果的可比性,本文在接下来的分析中剔除了这三项政府转移支付。

假定扶贫资金共有两种分配方式,一种是等额分配方式,另外一种是等比例分配方式。本文数据中每个家庭人均获得的政府转移支付数额大约为1500元,因此本部分主要观察在每个家庭人均获得1500元的情况下,贫困指数如何变化。该部分不仅分析不同等值规模下的减贫效应,还研究不同地区、不同类别政府转移支付的减贫效应差异,同时还关注政府转移支付对瞄准组贫困指数和总体贫困指数的影响。这里的贫困指数是FGT指标,α的取值有0、1和2三种情况。

1.扶贫资金等额分配方式

扶贫资金等额分配方式下的减贫效应计算结果见表4。可以看出,家庭规模、EU等值规模和OECD等值规模情况下的减贫效应相差不大。

当α=0,等额资金分配方式瞄准城镇家庭时,对城镇贫困指数的影响是-00911,对总样本贫困指数的影响是-00574。

当α=1,等额资金分配方式瞄准城镇家庭时,对城镇贫困指数的影响是-01700,对总样本贫困指数的影响是-01072。

当α=2,等额资金分配方式瞄准城镇家庭时,对城镇贫困指数的影响是-04480,对总样本贫困指数的影响是-02824。可以看出,等额资金分配方式对瞄准组贫困指数的影响程度大于对总体样本贫困指数的影响程度,可能的原因是该资金在分配时只瞄准了某一组,因此对该组本身的贫困指数影响较大,但对总体的贫困指数影响较小。另外还可发现,随着α的增加,减贫效应也在增加,这可能和贫困指数FGT指标的参数设定有关,α越大,FGT指数对极度贫困的家庭越关注。从不同的地区来看,农村地区的减贫效应大于城镇地区,西部地区的减贫效应大于中部地区、中部地区的减贫效应大于东部地区,这也表明我国扶贫攻坚战的主要战场仍是农村地区、西部地区,这和现实情况相符。此外可以看出,瞄准农村地区对总体贫困指数的影响大于瞄准城市地区,瞄准西部地区对总体贫困指数的影响大于瞄准中部地區和东部地区。

等额分配方式下各项政府转移支付的减贫效应见表5。可以看出,各项政府转移支付的减贫效应存在差别。

当α=0时,五保、抚恤金和救济金的减贫效应相对更大,其中五保的减贫效应最大;

当α=1时,失业救济、五保、抚恤金和救济金的减贫效应相对更大,五保的减贫效应依旧最大;

当α=2时,失业救济、五保、抚恤金、救济金和退耕还林的减贫效应相对更大,失业救济的减贫效应最大。这表明,在以最小化贫困率为目标的情况下,五保的减贫效应最大。从不同的地区来看,瞄准农村地区对总体贫困指数的影响程度大体大于瞄准城市地区,瞄准西部地区对总体贫困指数的影响程度大体大于瞄准中部地区和东部地区,这和前面的结论基本一致,也和现实情况相符。农村地区和西部地区的贫困范围更广、贫困程度更深,扶贫工作更加艰巨。

2.扶贫资金等比例分配方式

扶贫资金等比例分配方式下的减贫效应计算结果见表6。可以看出,家庭规模、EU等值规模和OECD等值规模情况下的减贫效应差别不大。从不同的地区来看,瞄准农村地区对总体贫困指数的影响程度大于瞄准城市地区,瞄准西部地区对总体贫困指数的影响程度大于瞄准中部地区和东部地区,这和前面的结论基本一致,也和现实情况相符。但是,与扶贫资金等额分配方式相比,等比例分配方式的减贫效应明显更差(相同扶贫资金的情况下)。α=0时,等额分配方式下,瞄准农村地区对总体贫困指数的影响是-01164,等比例分配方式下,瞄准农村地区对总体贫困指数的影响是-000041。可能的原因是,等额分配方式下,政府对所有家庭的关注度相同,而等比例分配方式下,政府给予收入高的家庭反而补助更多,这样就违背了扶贫工作的初衷,因此减贫效果较差。

扶贫资金等比例分配方式下各项政府转移支付的减贫效应见表7。表7的计算结果和表5较为相近,不同类别的转移支付减贫效应存在差别。等比例资金分配下,失业救济、五保和救济金的减贫效果更好。与前文的结果类似,瞄准不同地区的减贫效应也存在差异。瞄准农村地区对总体贫困指数的影响程度大体大于瞄准城市地区,瞄准西部地区对总体贫困指数的影响程度大体大于瞄准中部地区和东部地区,这和前面的结论基本一致,也和现实情况相符。由计算结果可知,与扶贫资金等比例分配方式相比,扶贫资金等额分配方式的减贫效应相对更大;扶贫特征明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的减贫效应相对更大。

四、进一步讨论

(一)将养老金视作市场收入时的减贫效率

不同学者对现收现付型养老金的归属问题存在争议,比如,Lindert等[3435]认为有些养老金系统可得到政府的大量补助,因此应当将其看作政府转移支付,而Breceda等[36]認为养老金是一种延迟的市场收入,因此应当将其看作市场收入。本文在该部分将养老金视作市场收入,再次计算各项转移支付的减贫效率

篇幅限制,此处未列示养老金归为市场收入情况下的计算结果。。

将养老金看作市场收入后,各项转移支付的垂直支出效率、溢出指数、减贫效率和贫困缺口效率并未发生较大变化。五保和特困户补助的垂直支出效率相对更高,即这些类别的政府转移支付更能瞄准贫困家庭,同时五保和特困户补助的减贫效率更高,即这些类别的转移支付中能够降低贫困家庭贫困程度的资金占比更多,即扶贫特征明显的政府转移支付瞄准效率、减贫效率更高,这和该类资金的设置目的有关,五保和特困户补助的主要目的就是减贫。其他结果和表2相差不大,此处不再赘述。

(二)贫困线对减贫效应的影响

由于FGT贫困指数受到贫困线的影响,因此本文在该部分探讨贫困线变化对政府转移支付减贫效应的影响,这也可能为2020年以后相对贫困线指标的设定提供一定的依据。

1.扶贫资金等额分配方式

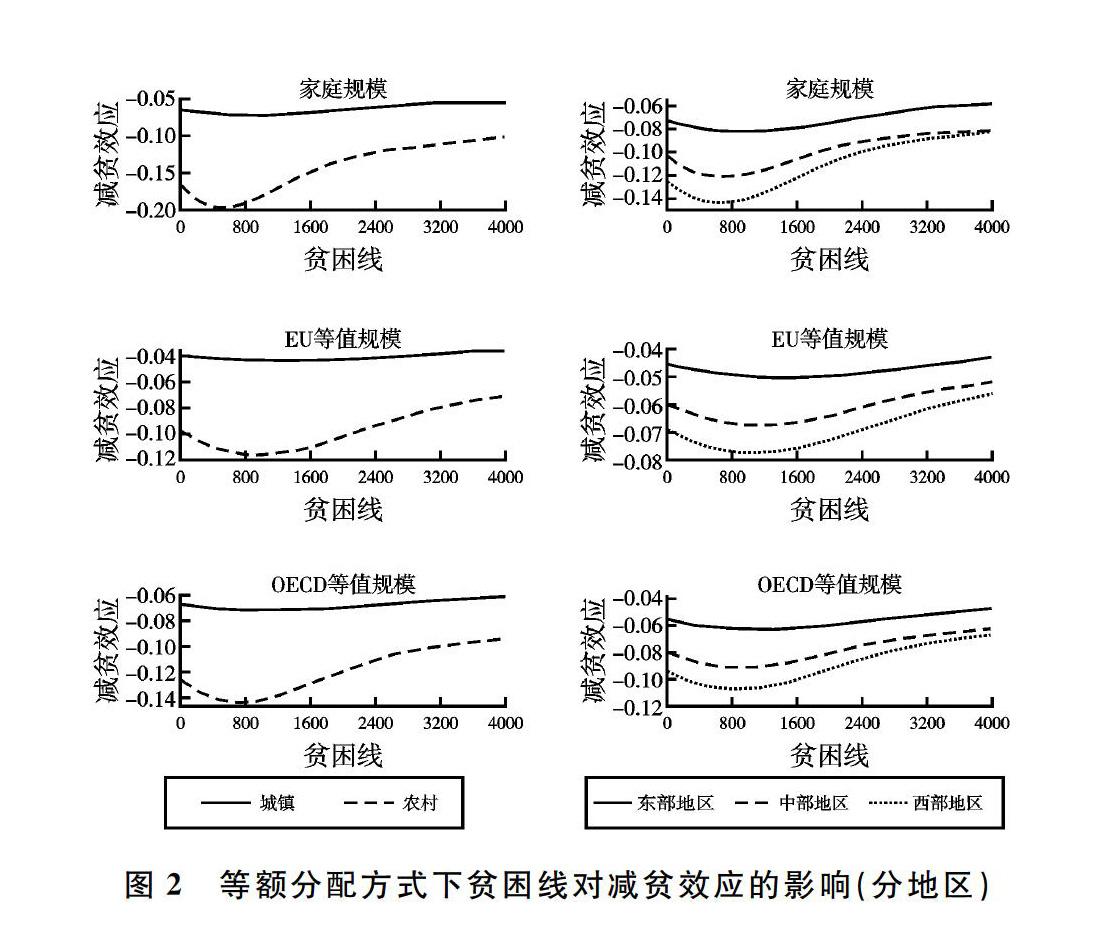

扶贫资金等额分配方式下,将全样本分为城镇和农村以及东、中、西部子样本时,减贫效应随贫困线的变化趋势如图2所示。随着贫困线的变化,政府转移支付对减贫效应的影响发生了变化。将全样本分为城镇和农村的情况下,政府转移支付对农村地区的减贫效应明显大于城镇地区;政府转移支付对西部地区的减贫效应明显大于中部地区;政府转移支付对中部地区的减贫效应明显大于东部地区,这和前面的计算结果基本吻合。值得关注的是,随着贫困线的上升,政府转移支付对城镇地区的减贫效应变化较小,但是政府转移支付对农村地区的减贫效应呈现出U形特征,也即政府转移支付对农村地区的减贫效应先增加后下降

由于政府转移支付对贫困的影响是负向的,因此U形图底部所表现出的减贫效应最大。;政府转移支付对东部地区的减贫效应变化较小,但是政府转移支付对西部和中部地区的减贫效应呈现出U形特征,也即政府转移支付对西部和中部地区的减贫效应先增加后下降。

扶贫资金等额分配方式下,将转移支付分为不同类别时,减贫效应随贫困线的变化趋势如图3所示。随着贫困线的上升,各项转移支付的减贫效应也在发生变化。失业救济的减贫效应表现出缓慢下降趋势,独生子女奖励金的减贫效应表现出缓慢上升趋势。但对特困户补助、五保、救济金、退耕还林、养老金、抚恤金、食物补贴而言,随着贫困线的上升,其减贫效应也表现出U形特征,即减贫效应先上升后下降。另外,五保金和特困户补助的减贫效应相对更大,独生子女奖励金的减贫效应相对更小,当然这也和各项政府转移支付的本身扶贫性质有关。

2.扶贫资金等比例分配方式

扶贫资金等比例分配方式下,将全样本分为城镇和农村以及东、中、西部子样本时,减贫效应随贫困线的变化趋势如图4所示。在等比例资金分配方

式下,随着贫困线的变化,政府转移支付对减贫效应的影响发生了变化。将全样本分为城镇和农村的情况下,政府转移支付对农村地区的减贫效应依旧明显大于城镇地区;政府转移支付对西部地区的减贫效应大于中部地区;政府转移支付对中部地区的减贫效应大于东部地区,这和前面的计算结果基本吻合。值得关注的是,随着贫困线的上升,政府转移支付对城镇地区的减贫效应变化较小,但是政府转移支付对农村地区的减贫效应呈现缓慢增强趋势;政府转移支付对东部地区、中部地区和西部地区的减贫效应都呈现缓慢增强趋势。

扶贫资金等比例分配方式下,将转移支付分为不同类别时,减贫效应随贫困线的变化趋势如图5

所示。在等比例资金分配方式下,随着贫困线的上升,各项转移支付的减贫效应也在发生变化。随贫困线上升,五保金和特困户补助的减贫效应相对更大,表现出U形特征,即其减贫效应先上升后下降。其他类别的转移支付减贫效应变化不大。

五、结论与政策建议

本文基于计算扶贫效率的方法,计算了各项政府转移支付(包括扶贫特征明显的政府转移支付和扶贫特征不明显的政府转移支付)的垂直支出效率、溢出指数、减贫效率、贫困距效率,以及扶贫资金等额分配方式和等比例分配方式两种情况下各项政府转移支付的减贫效应。研究发现:

(1)扶贫特征明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的瞄准效率相对较高,这些类别的政府转移支付能够较好地瞄准贫困家庭,扶贫特征明显的政府转移支付(五保、低保和特困户补助)的减贫效率也相对较高,将养老金看作市场收入结果变化不大;

(2)各项政府转移支付在城镇和农村地区的瞄准效率和减贫效率存在差别,扶贫特征明显的政府转移支付对农村家庭的瞄准效率和减贫效率都较高;

(3)扶贫资金等额分配方式和等比例分配方式下,瞄准农村地区的总减贫效应大于瞄准城市地区,瞄准西部地区的总减贫效应大于瞄准中部地区和东部地区;

(4)与等比例分配方式相比,等额资金分配方式的减贫效應更大;

(5)随贫困线的上升,特困户补助和五保的减贫效应表现出U形特征,其减贫效应先上升后下降。

根据以上研究结果,本文提出以下政策建议:

(1)提升政府转移支付(尤其是扶贫特征明显的政府转移支付)的瞄准效率,建立面向贫困家庭的瞄准机制。尽管五保、低保和特困户补助的瞄准效率相对较高,但是五保中大约有30%未瞄准贫困家庭,低保中大约有40%未瞄准贫困家庭,特困户补助中大约有50%未瞄准贫困家庭,因此想要提升这些类别转移支付的减贫效果,应当提升其瞄准效率。

(2)提升对农村地区、西部地区的瞄准效率。由于瞄准农村地区的总减贫效应大于瞄准城市地区,瞄准西部地区的总减贫效应大于瞄准中部地区和东部地区,农村地区以及西部地区仍然是贫困的重灾区,提升该地区的瞄准效率是改善总体减贫效应的重要手段。

(3)与等比例分配方式相比,应当尽量选择等额分配方式。等额分配方式的减贫效应更大,不会额外关注收入高的家庭,给予贫困家庭更高的关注度,因此该资金分配方式的减贫效应相对更好。

(4)扶贫工作应当注意贫困线的设定。由于各项转移支付的减贫效应随着贫困线的上升会发生变化,因此贫困线的设定本身会影响减贫效果,未来的扶贫工作应当注意该问题,尤其是2020年后相对贫困线的设定。

参考文献:

[1]解垩. 税收和转移支付对收入再分配的贡献 [J]. 经济研究, 2018(8): 116131.

[2]Park A, Wang S, Wu G. Regional poverty targeting in China [J]. Journal of Public Economics, 2002, 86(1): 123153.

[3]李小云, 董强, 刘启明, 等. 农村最低生活保障政策实施过程及瞄准分析 [J]. 农业经济问题, 2006(11): 2933+79.

[4]汪三贵, Park A, Chaudhuri S, 等. 中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准 [J]. 管理世界, 2007(1): 5664.

[5]陈传波, 王倩茜. 农村社会救助瞄准偏差估计——来自120个自然村的调查 [J]. 农业技术经济, 2014(8): 411.

[6]汪三贵, 郭子豪. 论中国的精准扶贫 [J]. 贵州社会科学, 2015(5): 147150.

[7]朱梦冰, 李实. 精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析 [J]. 中国社会科学, 2017(9): 90112.

[8]温雪, 钟金萍, 潘明清. 多维贫困视角下的精准扶贫瞄准效率 [J]. 农村经济, 2019(5): 6876.

[9]张召华, 王昕, 罗宇溪. “精准”抑或“错位”: 社会保障“扶贫”与“防贫”的瞄准效果识别 [J]. 财贸研究, 2019(5): 3847.

[10]汪三贵, Park A. 中国农村贫困人口的估计与瞄准问题 [J]. 贵州社会科学, 2010(2): 6872.

[11]唐丽霞, 罗江月, 李小云. 精准扶贫机制实施的政策和实践困境 [J]. 贵州社会科学, 2015(5): 151156.

[12]Choi J S, Choi J K. The effectiveness of poverty reduction and the target efficiency of social security transfers in South Korea, 19992003 [J]. International Journal of Social Welfare, 2007, 16(2): 183189.

[13]Jin J M, Moon K J, Kim S Y. A study on the poverty and the effect of income transfer of elderlyheaded households in Korea: Focused on poverty rate, poverty gap, and income transfer [J]. Korean Social Welfare Policy, 2014, 41: 239258.

[14]Agostini C A, Brown P H, Góngora D P. Public finance, governance, and cash transfers in alleviating poverty and inequality in Chile [J]. Public Budgeting & Finance, 2010, 30(2): 123.

[15]盧现祥, 徐俊武. 公共政策、减贫与有利于穷人的经济增长——基于1995—2006年中国各省转移支付的分析 [J]. 制度经济学研究, 2009(2): 112125.

[16]Lü X. Intergovernmental transfers and local education provisionevaluating Chinas 87 national plan for poverty reduction [J]. China Economic Review, 2015, 33(4): 200211.

[17]刘穷志. 增长、不平等与贫困: 政府支出均衡激励路径 [J]. 财贸经济, 2008(12): 5862.

[18]储德银, 赵飞. 财政分权、政府转移支付与农村贫困——基于预算内外和收支双重维度的门槛效应分析 [J]. 财经研究, 2013(9): 418.

[19]卢盛峰, 卢洪友. 政府救助能够帮助低收入群体走出贫困吗?——基于1989—2009年CHNS数据的实证研究 [J]. 财经研究, 2013(1): 416.

[20]樊丽明, 解垩. 公共转移支付减少了贫困脆弱性吗? [J]. 经济研究, 2014(8): 6778.

[21]Higgins S, Lusting N. Can a povertyreducing and progressive tax and transfer system hurt the poor? [J]. Journal of Development Economics, 2016, 122: 6375.

[22]向运华, 刘欢. 保障性扶贫模式下社会救助助推精准脱贫的实证分析——基于1989—2011年CHNS数据库9次调查数据研究 [J]. 江西财经大学学报, 2016(5): 6373.

[23]Kyzyma I, Williams D R. Public cash transfers and poverty dynamics in Europe [J]. Empirical Economics, 2017, 52(2): 485524.

[24]陈国强, 罗楚亮, 吴世艳. 公共转移支付的减贫效应估计——收入贫困还是多维贫困? [J]. 数量经济技术经济研究, 2018(5): 5976.

[25]解垩. 公共转移支付与老年人的多维贫困 [J]. 中国工业经济, 2015(11): 3246.

[26]Bucheli M. Public transfers and the poverty of children and the elderly in Uruguay [J]. Poverty & Public Policy, 2016, 8(4): 398415.

[27]Nguyen C, Marrit V D B. The impact of public transfers on poverty and inequality: Evidence from rural Vietnam [R]. MPRA Paper, No. 48671, 2009.

[28]Blau D M, Robins P K. Labor supply response to welfare programs: A dynamic analysis [J]. Journal of Labor Economics, 1986, 4(1): 82104.

[29]Dabalen A, Kilic T, Wane W. Social transfers, labor supply and poverty reduction: The case of Albania [R]. The World Bank Policy Research Working Papers, No. 4783, 2008.

[30]Lee J, Phillips D. Income and poverty among older Koreans: Relative contributions of and relationship between public and family transfers [R]. RAND Corporation Working Papers, No. 852, 2011.

[31]Ben W. Do government transfers reduce poverty in China? Micro evidence from five regions [J]. China Economic Review, 2018, 51: 5969.

[32]Beckerman W. The impact of income maintenance payments on poverty in Britain [J]. Economic Journal, 1979, 89(354): 261279.

[33]Immervoll H, Levy H, José R N, et al. The impact of Brazils taxbenefit system on inequality and poverty [R]. Ibero America Institute for Econ Research Discussion Papers, 2005.

[34]Lindert K, Skoufias E, Shapiro J. Redistributing income to the poor and rich: Public transfers in Latin America and the Caribbean [R]. The World Bank Working Paper, No. 0605, 2006.

[35]Goi E J, Humberto L, Luis S. Fiscal redistribution and income inequality in Latin America [J]. World Development, 2011, 39(9): 15581569.

[36]Breceda K, Rigolini J, Saavedra J. Latin America and the social contract: Patterns of social spending and taxation [J]. Policy Research Working Paper Series, 2008, 35(4): 721748.

[本刊相关文献链接]

[1]姚树洁, 王洁菲, 汪锋. 新时代习近平关于扶贫工作重要论述的学理机制及文献分析 [J]. 当代经济科学, 2019(1): 719.

[2]刁伟涛. 纵向博弈、横向竞争与地方政府举债融资及其治理 [J]. 当代经济科学, 2017(5): 8794.

[3]侯亚景, 周云波. 收入贫困与多维贫困视角下中国农村家庭致贫机理研究 [J]. 当代经济科学, 2017(2): 116123.

[4]沈能, 王群伟, 赵增耀. 贸易关联、空间集聚与碳排放——新经济地理学的分析 [J]. 管理世界, 2014(1): 176177.

[5]刘晨, 刘晓璐. 中国政府间转移支付制度对改善收入分配效果探析 [J]. 当代经济科学, 2010(4): 105108.

[6]郭宏寶, 仇伟杰. 财政投资对农村脱贫效应的边际递减趋势及对策 [J]. 当代经济科学, 2005(5): 5357.

[7]邓晓兰. 完善政府间财政关系的理论思考——兼谈财政转移支付制度的改革 [J]. 当代经济科学, 1998(3): 3842.

责任编辑、校对: 高原