新主体陌生人社区:民族地区易地扶贫搬迁社区的空间重构

2020-04-16丁波

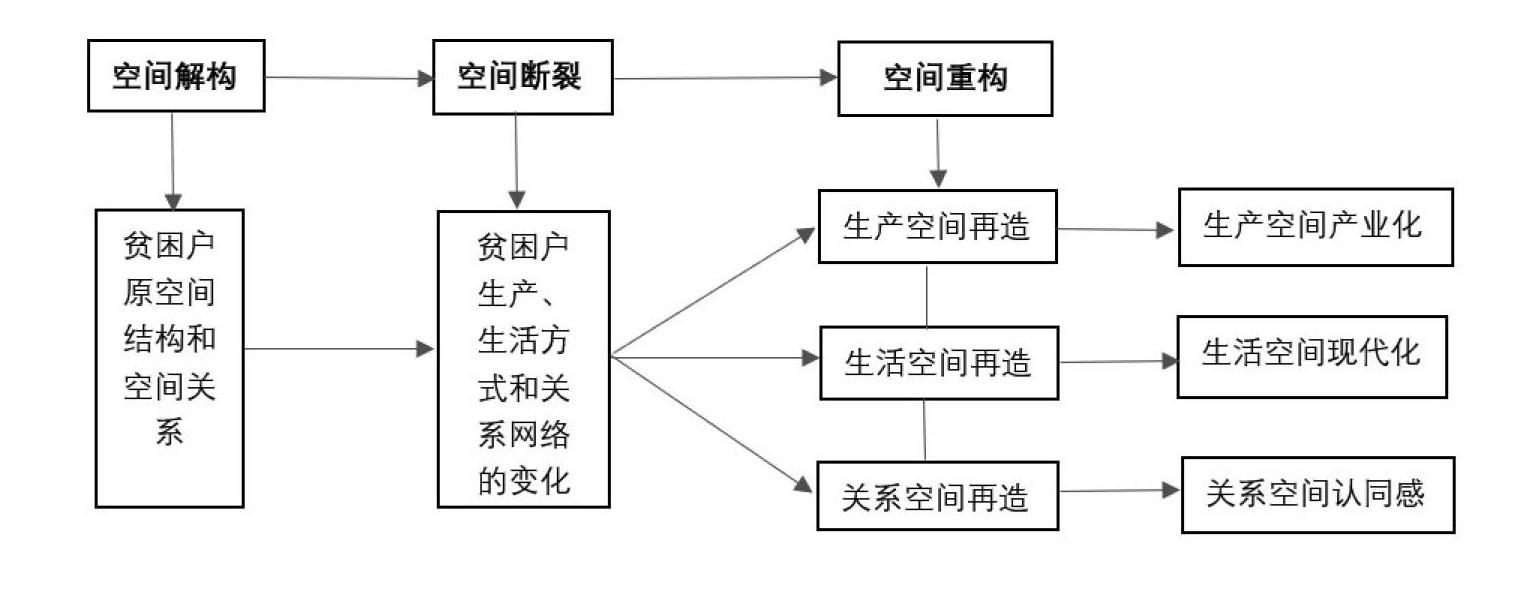

【摘 要】易地扶贫搬迁是精准扶贫背景下民族地区贫困人口脱贫致富的重要方式。贫困户由原来分散居住的村落汇聚到新建的易地扶贫搬迁社区,其生产、生活方式和社会关系发生巨大转变,“新主体陌生人社区”是易地扶贫搬迁社区的结构特征。易地扶贫搬迁社区的贫困户在新的空间环境中,贫困户的生产空间、生活空间和关系空间进行再造,具体表现生产空间产业化、生活空间现代化和关系空间认同感的营造,贫困户的空间结构和空间关系转变是从空间解构、空间断裂到空间重构。“新主体陌生人社区”的空间适应,应积极帮助贫困户提高生产技能和适应现代生活方式,培育社区共同体意识,增强贫困户的归属感和向心力,实现易地扶贫搬迁社区的内生发展。

【关键词】精准扶贫;易地扶贫搬迁;新主体陌生人社区;空间重构

【作者】丁波,华中师范大学社会学院博士研究生。湖北武汉,430079。

【中图分类号】C912.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2020)01-0056-007

一、问题的提出

新时代扶贫开发已进入关键攻坚时期,精准扶贫的“造血”功能被不断放大。当前,精准扶贫最关注的扶贫对象是缺乏自身发展能力的“最后一批”贫困人口。由于“最后一批”大多数贫困人口居住在生存环境恶劣和生态位置重要的区域,因此易地扶贫搬迁成为帮助他们脱离贫困、增强自身发展能力的有效手段。易地扶贫搬迁是从根本上改善其生存和发展环境,在实践层面是指由于自然原因或政府基于社会全面发展的需要,将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区,并通过改善安置点的生产生活条件、拓展增收渠道等方式,帮助贫困户脱贫致富。[1]同时,易地扶贫搬迁将分散的贫困户集中安置到区位优势明显的地区,不仅能够增加政府对贫困户的帮扶力度,而且可以优化扶贫产业布局,减少帮扶难度和成本。因此,易地扶贫搬迁是将生活在生态环境脆弱区的贫困人口转移到自然环境更好、生产要素更加齐全、生活条件更加便捷的地区。

民族地区由于民族文化和地理位置的差异,在实施易地扶贫搬迁过程中,打造符合民族特有文化传统和生活习惯的易地扶贫搬迁安置点,是提高贫困户生活质量的基础,也是让贫困户能够“留得下”“住得好”的关键。目前,关于民族地区易地扶贫搬迁的研究相对较少,而其中主要是以关注民族地区易地扶贫搬迁社区的描述性研究居多,如有学者研究易地扶贫搬迁对于民族地区的反贫困实践具有重要意义,[2]以及民族地区的易地扶贫搬迁脱贫实效和精准识别、精准帮扶、精准管理、精准考核环节的关系等。[3]但从空间社会学角度对民族地区易地扶贫搬迁的研究较少。通过梳理既有文献,我们发现易地扶贫搬迁是贫困户转变原有空间结构和社会关系,易地扶贫搬迁使贫困户的生产空间、生活空间和关系空间发生改变,面临新的空间结构下的空间适应。因此,本文从空间重构的视角出发,建构易地扶贫搬迁社区的“新主体陌生人社会”空间结构特征,研究贫困户从原居所搬迁至易地扶贫搬迁社区的空间重构过程,分析贫困户生产空间、生活空间和关系空间转变的空间再造,以及易地扶贫搬迁社区的内生发展路径,以期在该研究基础上对原有民族地区易地扶贫搬迁研究做出补充。

本文的经验材料来自于拉萨市的S村易地扶贫搬迁安置点,S村安置点北距拉萨市区24公里,南距贡嘎机场仅20公里,西濒拉萨河,东依“五峰”神山,机场高速、拉日铁路、318国道等重要道路贯穿村旁,所在地区属于拉萨河谷农区,其自然和人文条件优越。S村易地扶贫搬迁安置点于2016年12月建设完成,建设总面积约6.8万平方米,拥有贫困户和产业工人住房共500套,其中贫困户住房365套(分为A、B、C三种户型),总面积约6万平方米;产业工人住房135套,总面积约0.68万平方米。

二、新主体陌生人社区的空间特征

空间社会学是从空间的角度对社会事实进行空间分析,它是由时间、空间和社会行动三个向度构成,社会行动在时空结构中展开,行动者的社会行动及其行动特征处于空间形态的变化之中,行动者的社会行动和空间结构之间形成一种相互型塑的关系,社会行动可以改变空间结构,但社会行动必须与空间结构的特征相结合,使行动者的社会行动具有“空间性”。[4]同时,列斐夫尔认为,空间生产是社会行动者依据生产和生活的需求,将时空结构中的关系、制度、权力等要素施加于社会空间,从而在社会空间中建立相应的空间结构和空间关系。[5]

随着社会经济的快速发展,农村空间结构不断发生变化。传统农村空间结构中的行动者处于主体位置,行动者间的联系主要是以血缘、地缘等纽带,行动者相互熟悉和联系密切,传统农村空间结构表现为“熟人社会”[6]13的结构特征,整个传统农村空间结构具有稳定性。在熟人社会的空间结构中,行动者在空间结构中的网络连接性、共生性和同质性较强。改革开放后的农村空间结构发生巨大变化,从传统“熟人社会”向“半熟人社会”[7]转变,行动者在空间结构中依然发挥着主体性作用,但行动者间的联结关系不同于传统农村空间结构,“半熟人社会”空间结构中行动者的联结关系并不再守望相助,行动者的集体事务和公共活动减少,行动者对于村庄其他行动者行动关注较少,导致行动者间的联结关系逐步形成松散型关系,“半熟人社会”空间结构中的行动者关系较为脆弱,关系网络由关系紧密型变为关系松散型。[8]伴随着城乡流动的加速,农村空心化现象严重,农村发展缺乏主体行动者参与,形成“无主体熟人社会”[9]。同时,由于行动者间的联结关系逐步疏远,农村紧密型的熟人关系转為松散型的半熟人关系,导致农村空间结构呈现出“无主体半熟人社会”[10]。

综上所述,农村空间结构的变迁是围绕着空间结构中的行动者和行动者间的关系展开。显而易见,在空间结构中,如果某些要素发生改变,会继而导致整个空间结构和空间关系的嬗变或者变迁,使新的空间关系和空间结构得到重新建构。易地扶贫搬迁社区是来自于不同地区的贫困户,重新组成的新社区,其空间结构不同于传统农村。首先,易地扶贫搬迁社区的外在物理空间是全新建造,贫困户的居住空间是按照标准化的样式统一建造;其次,易地扶贫搬迁社区的社会关系空间是由异质性个体所组成,不同于“熟人社会”或“半熟人社会”,社区内的人际关系网络是陌生化的状态;最后,易地扶贫搬迁社区是新的社区共同体,没有血缘或地缘等联系纽带,其集体意识相对缺乏。因此,本文基于对以往农村空间结构的抽象性概括和易地扶贫搬迁社区的特殊空间结构,提出易地扶贫搬迁社区的“新主体陌生人社区”结构特征。“新主体陌生人社区”意指,易地扶贫搬迁社区的空间结构是由来自不同背景和类型的行动者组成,行动者之间没有某种纽带的联结,且缺少互动和相知,处于离散化和陌生化状态。简言之,通过对易地扶贫搬迁社区的“新主体陌生人社区”空间结构的特征概括,能够帮助我们更好地理解贫困户的空间再造和空间适应,以及易地扶贫搬迁社区的空间重构过程。

“新主体陌生人社区”中的贫困户作为易地扶贫搬迁社区空间结构中的行动者,搬迁时由原住所搬迁至统一建造的安置点住房,其时空结构发生巨大变化,原有的空间结构得到重新调整,产生不同于之前空间结构的空间断裂。贫困户在“新主体陌生人社区”的空间结构中,为弥合空间断裂带来的生活环境差异,需要进行空间重构。换言之,空间重构促使贫困户在新的空间环境中进行生产、生活和社会交往方面的改变,以适应其物理空间和社会空间的变化。物理空间的变化是贫困户由原先交通不便、生活条件恶劣的住所搬迁至由政府统一修建的安置点;社会空间的变化则是由熟悉的社会关系变成陌生的社会关系,产生邻里陌生化和社区生活方式的不适应等问题。因此,“新主体陌生人社区”空间结构的重构表现为物理空间和社会空间的变化,其实质是贫困户的生产空间、生活空间和关系空间的再造过程。

三、新主体陌生人社区的空间重构

“新主体陌生人社区”是易地扶贫搬迁社区的理论建构,其生成逻辑是易地扶贫搬迁社区的空间重构过程。“新主体陌生人社区”的空间重构,其历时性角度是贫困户的传统空间向现代空间转变的过程,空间重构的关键是对贫困户生产空间、生活空间和关系空间进行空间再造,以弥合易地扶贫搬迁所产生的空间结构和空间关系的断裂。

(一)生产空间再造:生产空间产业化

1.传统生产空间的农牧民

S村的贫困户原先大多从事传统农牧业生产,其生产空间往往局限在住所附近或者农地草场放牧、耕种,生产技术较为简单;农牧民从事初级的农牧业生产,导致经济效益低,遇到冰雹、大雪、寒潮、大风、霜冻和泥石流等灾害,农牧产品的产量还会受到很大影响,难以支撑家庭的开支。同时,牧区的牲畜放养,依靠草场载畜量和自然气候条件,农牧民获得畜牧产品的时间段比较单一,基本上夏季居多,自然条件的限制导致畜牧生产转化为经济效益较差。农区则由于大多土地在高山峡谷地带,土壤热量不足、土层发育年轻、土壤贫痛、抗侵蚀能力弱,且产量较低,农业机械化水平不高,往往依靠人力进行耕种收割。简言之,民族地区的传统农牧业生产表现出脆弱性的特征,这种脆弱性使得贫困户的生产空间只能进行简单的初级生产。

2.现代生产空间的产业工人

易地扶贫搬迁使贫困户的生产空间发生改变,由原先依靠土地等自然资源的传统农牧业生产空间,转变为依靠技术等资本的现代生产空间。受易地扶贫搬迁安置点周边耕种土地资源稀缺的限制,贫困户没有了搬迁前从事农牧业生产的客观条件。同时,安置点住房是封闭的独立楼房,住房内部及周边也没有以往简单的初级生产作坊场所。在新的生产空间中,贫困户改变过去的生产方式,进入安置点周边的配套产业项目或其他非农产业,成为非农生产的产业工人。一方面,安置点周边产业项目建设,需要大量的产业工人,扩大了贫困户就业的市场。S村易地扶贫搬迁安置点在建设之初,就对安置点附近的产业项目进行配套建设,主要吸收贫困户就业,截至目前,安置点劳动力就业率已达到96%。当前,S村有万亩乡土苗木良种繁育基地建设项目、万亩中藏药种植基地、现代化奶牛养殖场项目、有机肥加工厂项目、净土健康产业园区和村内经济林项目。另一方面,周边产业吸收贫困户就业,改变了贫困户原先从事农牧业的生产方式,促使其生产空间在短时间内发生变化;贫困户逐渐掌握了相应的劳动技能,通过转换生产方式来实现脱贫致富。众所周知,现代生产空间产业化的特点有二:一是工作时间固定;二是工作收入相对固定。诚然,新的生活空间只有在新的生产空间成型之后才能稳定成形,但生产空间产业化要求贫困户以现代工人的生活作息习惯为标准,因此生产空间产业化为生活空间现代化奠定了基础。

(二)生活空间再造:生活空间现代化

1.传统生活空间的简易化

生活空间的再造,主要是贫困户改变原有的生活方式,融入现在陌生的生活环境。搬迁前,S村贫困户是分散居住在河流沿岸的山谷地区,地质灾害多发,住房多为年久失修,环境卫生恶劣,交通极为不便,与外界接触联系有限。传统牧区普遍用牛毛帐篷。牧民用牛毛纺线,织成条状粗毛布,再把它缝制成两大片长方形的帐篷,后把两大片帐幕用扣环连接起来形成帐篷。传统农区的住房,马蹄形的平房居多,坐北向南,房顶四周以女儿墙相围,四角垒起垛子。传统住房内一般设有生产工具堆放室、饲草储存室和羊圈牛棚等。同时,因高山地势等自然原因,贫困户与外界联系的交通相对困难,特别是居住在高海拔地区的贫困户,生活条件更加简陋,也难以享受到一些基本公共服务。

2.现代生活空间的标准化

传统生活空间的简陋转向现代生活空间的舒适,反映的是农村生活方式的转变。生活空间的变化是其空间断裂的重要部分,不同于以往生活方式,现有的生活空间要求以现代社区的生活方式进行。第一,现代社区生活空间的特征是排他性的私人空间,住房之间都有着明显的界線,住房的区隔功能显著,他人不能随意进入住房,没有像过去住房所拥有的开放空间一样,外人可以自由进入串门交谈。在传统藏式住房中,房屋是开放的空间,所以S村安置点住房封闭性在一定程度上影响居民交往的关系空间,导致居民接触的空间和机会减少,人际交往网络缩小,逐步呈现原子化的生活方式。第二,传统藏式房屋建造格局和方位是依据农牧民的经济能力进行自建,而安置点住房全部是标准化房屋,只是住房面积的差异性,其中100平方米的房屋有64套,120平方米的房屋有214套,140平方米的房屋有87套。第三,现代生活空间要求生活基础设施的现代化,现代化的生活基础设施是生活空间再造的重要组成部分。S村安置点供应水电至每家每户,太阳灶免费配发至各户,网络连接端口通往每户。同时,每两家配发1个垃圾桶,安置点现有水车2辆、垃圾车2辆,供环境清洁和苗木养护使用。安置点房屋的网络、屋内的厕所、屋外的垃圾桶等现代生活设施,加快了贫困户接受现代生活方式的步伐,也逐渐改变他们的传统生活习俗,从这方面来说,生活基础设施的现代化改造,推动贫困户生活现代化的进程,提高安置点的基本公共服务水平,从而缩小与城市社区公共服务的差距。

(三)关系空间再造:重构“熟人社会”

1.传统关系空间的稳定性

传统农村社会是“生于斯,长于斯”的乡土社会,人们之间的关系空间熟悉而又稳定,社会关系网络是“强关系”的特征。农村处于“熟人社会”的关系结构,村庄中的人们相互熟知,人们之间存在“亲近远疏”的交集。虽然当前农村社会结构发生一定程度的变化,“熟人社会”的特征开始改变,社会关系网络逐渐变为“弱关系”,人们之间的关系空间也不如以前的熟悉和稳定,但亲戚和邻里之间依然是“熟人社会”的关系空间。民族地区的农村社会结构不同于其他地区,其城乡流动性不大,农村社会稳定性较强,且“乡土性”保存较好,因此民族地区农村大多没有出现大范围的空心化的问题,农村社会关系空间变动不大。同时,民族地区农村社会除了血缘、地缘和亲缘等关系纽带外,还有多种关系纽带的存在,因此民族地区农村的社会关系空间在现代化进程中依旧保持着稳定性。

2.现代关系空间的认同感营造

阎云翔曾提出传统农村住宅空间的改变,使村民拥有更多的私人空间,[11]130但间接影响人们的社会交往。易地扶贫搬迁社区是来自不同地区的贫困户集中居住,他们通常在搬迁前并不熟悉,居民之间的社会关系网络多为陌生化,同时安置点居住空间的独栋住房格局也加深了这种陌生化程度。S村安置点的居民从“鸡犬相闻”的乡土社会,转变为原子化的现代社区结构,这种关系空间的骤变使得居民对安置点的归属感较弱,还可能会出现重新回到原住所的情况。因此,S村针对陌生化的社会关系空间,积极营造居民的集体意识,让居民感受到新“共同体”带来的归属感,改变由于关系空间断裂而带来的陌生化环境。易地扶贫搬迁社区关系空间的再造,一方面,强调公共空间的公共性,将公共空间建设成为居民共同活动的空间,增强居民的集体认同。S村安置点的公共空间与便民服务中心建设在一起,让人们在办理生活事务的同时,增强社区认同感,使异质性关系网络在公共空间中进行消解。同时,S村安置点公共空间拥有免费的活动室、健身场地等,为居民提供日常闲暇时间的活动场所,使居民在互相聊天中拉近彼此的关系。另一方面,政府组织集体活动,搭建居民交流的平台,营造安置点居民的认同感。目前,S村安置点已举办过5届规模不等的物资展销会,累计参展商家340余家,商品涵盖了民族手工艺品、服饰、文化创意产品、电子产品等多个种类。物资展销会的举办,不但促进了安置点居民之间的人际交往,而且丰富安置点居民的物质文化生活,逐步将陌生人社会转变为熟人社会。可参考下图:

四、空间适应:新主体陌生人社区的内生发展

易地扶贫搬迁社区的空间结构与空间关系变化,使贫困户的生产空间、生活空间和关系空间发生巨大转变,导致他们失去了原先物质性的土地和院落、习以为常的生活方式、传统的生計方式、熟悉关系中的文化娱乐与社会交往方式,[12]这种现代化转变对于民族地区来说尤为艰难。因此,民族地区易地扶贫搬迁社区不仅要关注生产和生活方式转变的衔接,还要重视贫困户的空间适应和社会关系重建。

(一)生活空间适应:行为规训

福柯曾提出,“空间是任何公共生活形式的基础,空间是任何权力运作的基础。”[13]13空间包含着社会行动,同时型塑着社会行动。在传统散居村落中,由于农民散布的空间较广,基本公共服务推广至每家每户的难度大、成本高,很多居住在交通不便地区的农民难以享受到优质的公共服务。易地扶贫搬迁安置点将分散在各地的贫困户集中居住到一起,形成集聚规划的社区,不但有利于减少基本公共服务供给的成本,还有利于社区基础设施的现代化。贫困户生活空间的再造,不像生产空间再造一样,能够在短时间内取得成效,因为生活习惯和生活方式是长期习得而成。在居民的日常生活中,无论是基础设施的使用,还是日常生活的花销,抑或是交流沟通方式与娱乐形式等,与搬迁前都存在较大的差异性,但快速的空间重构并未为居民提供充足的时间适应,因此很多居民在新的生活空间中感到不适,甚至出现了回归传统生活方式的心理倾向。[14]S村安置点居民来自不同区域,首先通过制定村规民约督促和约束其行为,让来自不同地方和不同民俗的居民,能够在共同的生活空间中和睦相融的遵守现代文明行为。其次,通过组织居民参加一系列素质拓展训练,逐步提高居民融入新的生活空间的适应能力。再次,S村通过开展体能训练,使居民在强身健体的同时,逐渐摒弃懒散的生活习惯。S村安置点积极开展团体项目训练,培养居民的规则意识、团结协作意识和集体荣誉感。最后,通过开展个人卫生、家庭卫生、村民小组卫生评比,帮助居民养成良好的生活习惯、形成良好的精神风貌,以此来增强居民从事职业化工作的能力和素质。简言之,生活空间再造的重点是在保存和传承民族文化特色的基础上,让居民尽快适应新的生活方式,融入新的生活环境。

(二)生产空间适应:能力提升

贫困户生产空间的再造,意味着生计模式的变化。民族地区传统的生计模式,是农业的初级生产。在搬迁至S村安置点后,传统的农牧民生计模式转变至现代产业工人生计模式,即依靠在企业工厂进行技术劳动以获得薪酬。生计模式的改变,对于贫困户来说,需要有从适应到习惯的过程。在现代生计模式中,农民原来的日出而作、日落而息的田园牧歌式的农耕放牧转变成了现代讲究经济效益的固定时间工作和作息的快节奏生产方式,现代化的生计模式让贫困户难以适应,也导致雇佣他们的企业工厂怨声载道。因此,贫困户生产空间的转换,不仅要有接纳贫困户就业的企业工厂,还要安置点帮助他们转变生产习惯、提高劳动技能。因此,S村安置点首先结合配套的产业项目需要和市场需求,根据企业的需求和居民自身意愿,组织对社区居民进行订单式培训,例如组织种植技术培训、创新创业培训、手工编织培训、铜器加工培训、皮具加工培训、编织及植物染色培训等,邀请区内外知名专家、匠人(涉及民族特色的农、林、牧、铜银器制造等各个领域)帮助提高、指点、教授相关技能,让居民迅速掌握劳动技能,适应新的生计模式,增添居民的生活自信。其次,S村安置点的居民多数属于“能力型贫困”,通过了解群众的培训需求,了解周边企业的用工需求,开展各类订单式的培训,帮助培训成熟的劳动力实现就业。最后,S村安置点将种植与养殖劳动力预转化为产业工人,让有意愿从事服务业的居民通过参加培训实现再就业,逐步达到居民生产空间产业化的目标。

(三)共同体再造:组织强化

空间重构关注贫困户在新的空间结构中的空间再生产。正如列斐夫尔所说,“空间里弥漫着社会关系;它不仅被社会关系支持,也被社会关系所生产”[15]67。易地扶贫搬迁社区是在短时间内从无到有建设完成,外在物理空间的变化,致使居民的关系空间发生断裂,在“新主体陌生人社区”中,关系空间的再造需要对新的社区共同体进行重新建构,营造一种具有集体意识的社区共同体。S村安置点从易地扶贫搬迁启动伊始,在安置點就建立了临时党支部,由基层工作经验丰富的优秀干部担任支部书记。S村安置点临时党支部在群众搬迁、产业配套建设、制定新村发展规划、推进群众增收奔小康等方面积极推进,发挥了再造社区共同体的领导核心作用。第一,采取一级与一级签订村规民约的方式,以奖代补,奖惩分明的开展管理,组建社区共同体的实质纽带。第二,S村安置点社区实行网格化管理,社区内的每个网格是自助管理的独立单位,社区网格内部采取“双联户”的治理方式,每6到10户划分为一个联户,将全部居民纳入到联户单位。联户代表则负责采集联户内的居民信息,保持信息联络的畅通,[15]126及时解决社区居民实际生活中的问题,加强社区共同体的心理联系。第三,社区两委班子积极摸排调查社区内有意愿加入两委班子同时又能带动其他居民就业的“能人”,吸收有能力、有意愿、有想法的居民到两委班子,提升班子成员的能力和素质,让居民自我管理社区,强化社区治理主体的发展引领和带动能力,调动居民参与社区共同体建设的热情。

五、结论与讨论

民族地区易地扶贫搬迁社区在精准扶贫背景下如雨后春笋般兴起,易地搬迁安置使贫困户的社会空间变化,贫困户的生产、生活方式和关系网络发生变化,并需要重新适应和构建。从费孝通提出关于传统农村社会的“熟人社会”结构特征,到不同学者提出的“半熟人社会”“无主体熟人社会”“无主体半熟人社会”等农村社会结构概念,反映了农村社会结构的不断变迁。本文从空间重构视角分析易地扶贫搬迁社区的“新主体陌生人社区”结构特征,研究贫困户的生产空间、生活空间和关系空间的再造,其主要表现为生产空间产业化、生活空间现代化和关系空间认同感的营造。空间社会学强调空间作为一个完整的结构体系,外在物理空间和空间结构因素的改变,促使行动者所在的整个空间结构和空间关系产生变化。空间社会学能够帮助我们更好地分析和研究易地扶贫搬迁中贫困户的身心变化,从而为民族地区易地扶贫搬迁社区的内生发展提供理论依据。

易地扶贫搬迁社区是来自不同地区、具有“贫困户”身份的人们聚集到一起,重新组成的全新社区主体,其结构特征是“新主体陌生人社区”。贫困户的生产空间、生活空间和关系空间在易地扶贫搬迁中发生了骤变,在新的空间结构和空间关系中,贫困户只有进行生产空间、生活空间和关系空间的再造,才能适应空间环境的重大变化。易地扶贫搬迁社区是现代化的生产方式和生活方式,贫困户在短时间内适应这种快节奏的空间转变,需要国家、社会和个人的共同努力,方可增强贫困户的内生发展动力,确保贫困户搬迁至安置点后能够就业得到保障、生活得到安心,真正达到帮助贫困户脱贫致富的目标。同时,易地扶贫搬迁社区应充分发挥“新主体、新生计、新环境”的优势,结合民族地区的特色文化传承,再造居民认同的社区共同体,实现易地扶贫搬迁安置点的内生发展,并最终走向现代化的社区发展道路。

参考文献:

[1] 吴伟,周五平.易地搬迁扶贫模式存在的问题及对策研究——以湖北省鹤峰县易地搬迁模式为例[J].农村经济与科技,2018(5).

[2] 方素梅.易地搬迁与民族地区反贫困实践——以广西环江毛南族自治县为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2018(9).

[3] 吴右.推进精准扶贫:达嘎村易地搬迁实证分析[J].西藏研究,2017(5).

[4] 叶涯剑.空间社会学的方法论和基本概念解析[J].贵州社会科学,2006(1).

[5] 沈菊生,杨雪锋.城郊“违建”综合治理机制与空间重构模式[J].学习与实践,2018(6).

[6] 费孝通.乡土社会[M].北京:人民出版社,2017.

[7] 贺雪峰.论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J].政治学研究,2000(3).

[8] 陈绍军,任毅,卢义桦.“双主体半熟人社会”:水库移民外迁社区的重构[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(4).

[9] 吴重庆.无主体熟人社会[J].开放时代,2002(1).

[10] 田鹏,陈绍军.“无主体半熟人社会”:新型城镇化进程中农民集中居住行为研究——以江苏省镇江市平昌新城为例[J].人口与经济,2016(4).

[11] 阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系1949—1999[M].上海:上海书店出版社,2006.

[12] 张军.空间重组中的回迁社区多元主体协同共治——基于K社区的实地研究[J]. 福建论坛,2018(7).

[13] 包亚明.后现代性与地理学的政治[M].上海:上海教育出版社,2001.

[14] 张军.空间重组中的回迁社区多元主体协同共治——基于K社区的实地研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(7).

[15] 包亚明,等.中国少数民族地区精准扶贫集[M].北京:中国经济出版社,2017.

NEW SUBHECT STRANGER COMMUNITIES: SPATIAL

RECONSTRUTION OF RELOCATED POOR POPULATIONS FROM INJOSPITABLR ARES COMMUNITIES IN ETHNIC AREAS

Ding Bo

Abstract: Relocation of poor populations from inhospitable areas is an important way to help the poverty-stricken people in ethnic minority areas to achieve eradication of poverty and achievement of prosperity under the background of targeted poverty alleviation. The production, lifestyle and social relations of the poor households have changed dramatically from the original scattered villages to the newly built relocated of poor populations from inhospitable areas communities. "new subject stranger community" is the structural feature of relocated of poor populations from inhospitable areas communities. In the new space environment, the poor households in the relocated of poor populations from inhospitable areas communities reconstructed the production space, living space, and relationship space of the poor households, which specifically reflected the industrialization of production space, the modernization of living space, and the creation of a sense of relationship space. The spatial adaptation of "new subject stranger community" should actively help poor households improve production skills and adapt to modern lifestyle, cultivate community consciousness, enhance the sense of belonging and centre centrifugal force of poor households, and realize the endogenous development of poverty alleviation and relocation communities.

Keywords: targeted poverty alleviation; relocation of poor populations from inhospitable areas; ethnic minority areas; new subject stranger community; spatial reconstruction

〔責任编辑:罗柳宁〕