围术期肺康复训练对肺癌患者术后生活质量的影响

2020-04-16李林邵龙辉黄哲

李林 邵龙辉 黄哲

肺癌是全球范围常见恶性肿瘤,其发病率及病死率居恶性肿瘤的第一位[1]。外科手术是治疗肺癌的主要手段,但肺癌根治术治疗时,手术创伤性大,极易诱发肺部感染,影响术后肺功能康复效果;此外肺癌患者合并慢性阻塞性肺疾病、呼吸困难、肌无力、心肺功能损害等症状,使患者肺功能受损,生活质量下降[2,3]。因此,加强肺癌患者围术期常规治疗技术,提高生活质量则十分必要。肺康复训练作为一种非药物辅助手段,具有各种康复训练措施,能改善患者肺功能,促使患者生活质量改善[4]。本文特根据该研究,对肺癌根治术患者采取围术期肺康复训练,旨为肺癌术后康复训练提供依据,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年1 月~2018 年12 月本院收治的行肺癌根治术患者84 例作为研究对象,按数字随机表法分为对照组和观察组,每组42 例。对照组中,男29 例,女13 例;年龄30~68 岁,平均年龄(49.26±6.42)岁;受教育时间3~16 年,平均受教育时间(8.68±2.44)年;单肺叶切除术26 例,双肺叶切除术12 例,袖状切除术4 例;鳞癌28 例,腺癌10 例,腺鳞癌4 例。观察组中,男30 例,女12 例;年龄30~66 岁,平均年龄(50.49±6.83)岁;受教育时间3~15 年,平均受教育时间(8.71±2.10)年;单肺叶切除术25 例,双肺叶切除术14 例,袖状切除术3 例;鳞癌30 例,腺癌10 例,腺鳞癌2 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究与医学伦理委员会审批标准相符。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①患者经临床表现、实验室指标及影像学技术综合检查,与《原发性肺癌诊疗规范(2011 年版)》[5]中肺癌相关标准相符;②入组患者无转移病灶;③术前未接受放化疗;④近期未合并感染;⑤未服用免疫功能类药物或激素类药物;⑥受试者知情研究,自愿签署同意书。排除标准:①术前病理分期≥Ⅱb 期;②术前诊断为良性肿瘤或小细胞肺癌;③伴精神障碍性疾病或认知异常;④中途退出研究或合并严重并发症者。

1.3 干预方法

1.3.1 对照组 采用围术期常规训练。术前指导患者准确咳嗽、呼吸,督促患者排痰、咳痰,早期下床活动。密切监测症状、体征改变,调整饮食,术后合理用药,或辅助化疗。

1.3.2 观察组 采用围术期常规训练+肺康复训练。常规训练与对照组相同。肺康复训练:①呼吸训练。腹式呼吸:患者放松全身肌肉,维持自然姿态,鼻腔缓慢深吸气至最大肺容量,屏气2~5 s 后经口缓慢呼气,腹部内陷,反复训练持续15~20 min。缩唇呼吸:放松全身肌肉,鼻腔吸气、口腔呼气,呼气时口唇呈口哨状,主动收缩腹部,缓慢呼气-吸气,呼吸7~8 次/min,反复训练15~20 min。患者呼吸训练过程中,胸廓与肩部维持最小活动度。②主动循环呼吸技术(ACBT)。术后每天对患者进行6~8 个循环的ACBT,每个循环包括3~4 次呼吸控制及3~4 个胸廓扩张,2~3 次的用力哈气。整个过程取舒适坐位,根据自身速度及深度行潮式呼吸,尽量放松上胸部及肩部,以膈肌呼吸模式完成。胸廓扩张:主动吸气,吸气末屏气3 s,被动呼气。③呼吸体操。患者呼吸训练时,取坐位或卧位训练,行下肢屈伸抬起动作,每个动作10 次为一组,训练3 组/d。上肢在吸气时上举、前伸或外展,呼气时双臂下垂,训练10~15 min/次。待身体允许下,于室内、廊内步行训练、独立如厕等。④术后运动训练。待患者术后生命体征稳定后,即可下床活动,出院后定期进行运动训练,叮嘱患者坚持康复训练。患者出院后进行≥30 min/d 慢走、康复太极拳,参与爬楼梯、快走、有氧运动操、骑行车等运动项目。患者根据自身情况制定运动处方,控制运动强度在自我靶心率范围。

两组连续干预,出院后督促患者康复训练,每周电话访谈,监督患者坚持康复训练,共干预3 个月。

1.4 观察指标及判定标准 ①比较两组干预前后生活质量评分。评价两组患者干预前及干预后3 个月生活质量,采取欧洲癌症研究与治疗组织制定的生活质量核心量表(EORTC-QLQ-C30)[6]评价,该量表包括躯体、角色、认知、情绪和社会5 个功能表,1 个整体生活质量,每个功能以百分制计算,分值越高,生存质量越高。②比较两组干预前后6MWD 水平。以6MWD 评估患者运动耐量。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

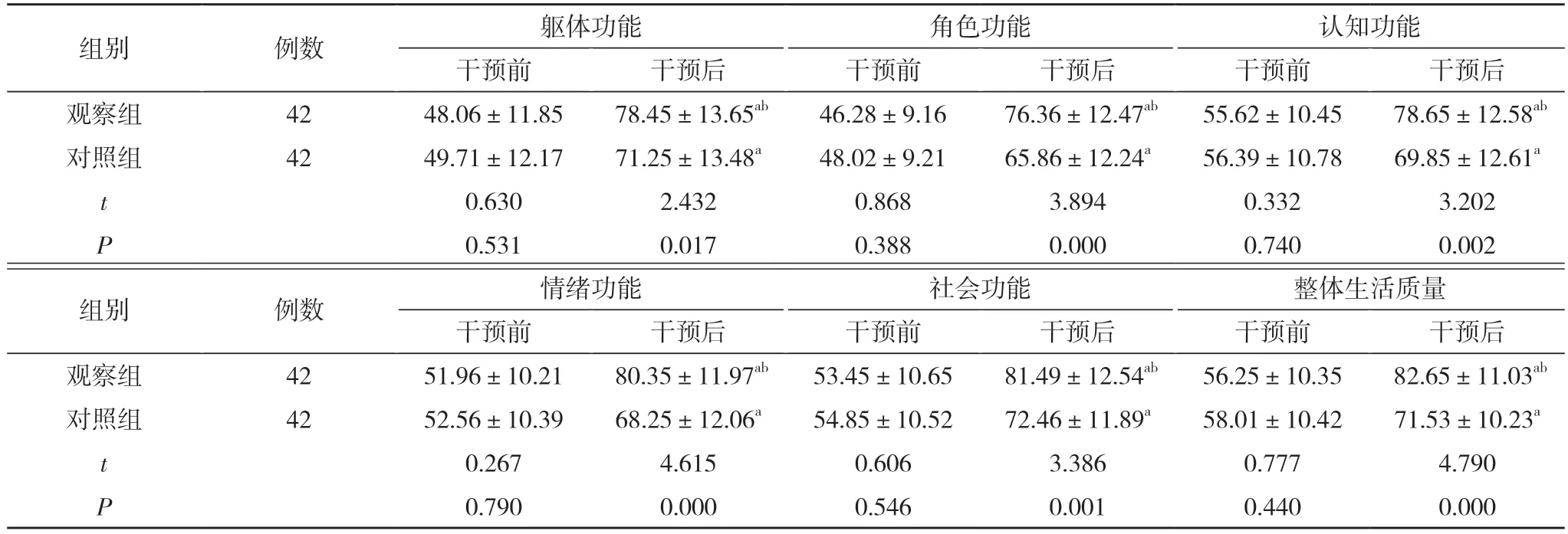

2.1 两组干预前后生活质量评分比较 干预前,两组患者躯体功能、角色功能、认知功能、情绪功能、社会功能、整体生活质量评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者躯体功能、角色功能、认知功能、情绪功能、社会功能、整体生活质量评分均高于本组干预前,且观察组高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组干预前后生活质量评分比较(±s,分)

表1 两组干预前后生活质量评分比较(±s,分)

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与对照组干预后比较,bP<0.05

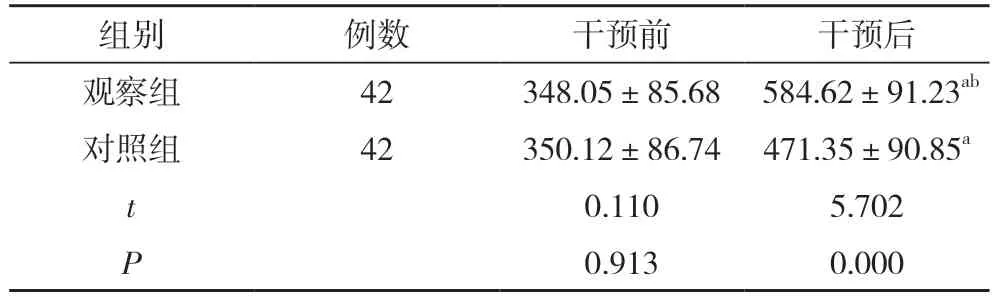

2.2 两组干预前后6MWD 水平比较 干预前,两组6MWD 水平比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组6MWD 水平均高于本组干预前,且观察组高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组干预前后6MWD 水平比较(±s,m)

表2 两组干预前后6MWD 水平比较(±s,m)

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与对照组干预后比较,bP<0.05

3 讨论

肺癌根治术后患者因疾病、手术时间长、麻醉处理及术后多因素均会影响患者肺功能,使其肺功能下降,同时气道粘液分泌紊乱、粘液清除障碍等,极易并发肺部并发症和呼吸道感染;术后患者长期处于卧床休养状态,则会加重肺部感染,影响肺功能恢复。因此围术期肺康复训练成为临床重点研究方向。肺康复训练在我国仍处于探索阶段,未获得足够重视,亟需开展深入研究。范泽荣等[7]探讨肺切除术后系统性肺康复训练的效能,结果证实肺功能康复训练后各项肺功能测定值均明显改善,生活质量较康复前得到提升(P<0.01)。故研究证实肺康复训练在肺癌围术期中的作用。

肺康复训练属综合性治疗干预措施,其目的旨在改善患者呼吸系统及身心状态,强调长期坚持,获得远期效果,获得一定的临床收益。肺癌围术期患者肺康复训练,可避免肺功能减弱,使患者手术治疗,保留手术治疗机会;但因术前肺康复训练会延长患者手术时间而错过最佳治疗时机,多数患者及家属难以接受。肺康复训练核心环节为系统呼吸训练,帮助患者建立准确的呼吸模式,增加膈肌活动度及肺泡换气量,降低能量消耗,加强呼吸运动功能;同时辅以咳嗽咳痰训练,帮助患者准确排痰,可减少肺炎、肺不张等并发症发生,提高肺功能保护功能;另外指导患者呼吸操训练及运动干预,实施个体化、定量中高度、间断式训练,能够协调心肺功能,增加最大摄氧量及运动耐力;并能增加纤维毛细血管密度、线粒体密度及肌肉氧化酶,提高机体携氧能力,以此能清除机体内疲劳物质,减轻运动时呼吸困难症状。

综上所述,肺癌根治术患者于围术期采取肺功能康复训练,可提高患者生活质量,增强运动耐量,临床价值高,值得推广应用。