太阳轨道器非同寻常的“护身符”

2020-04-15钱卫

文/ 钱卫

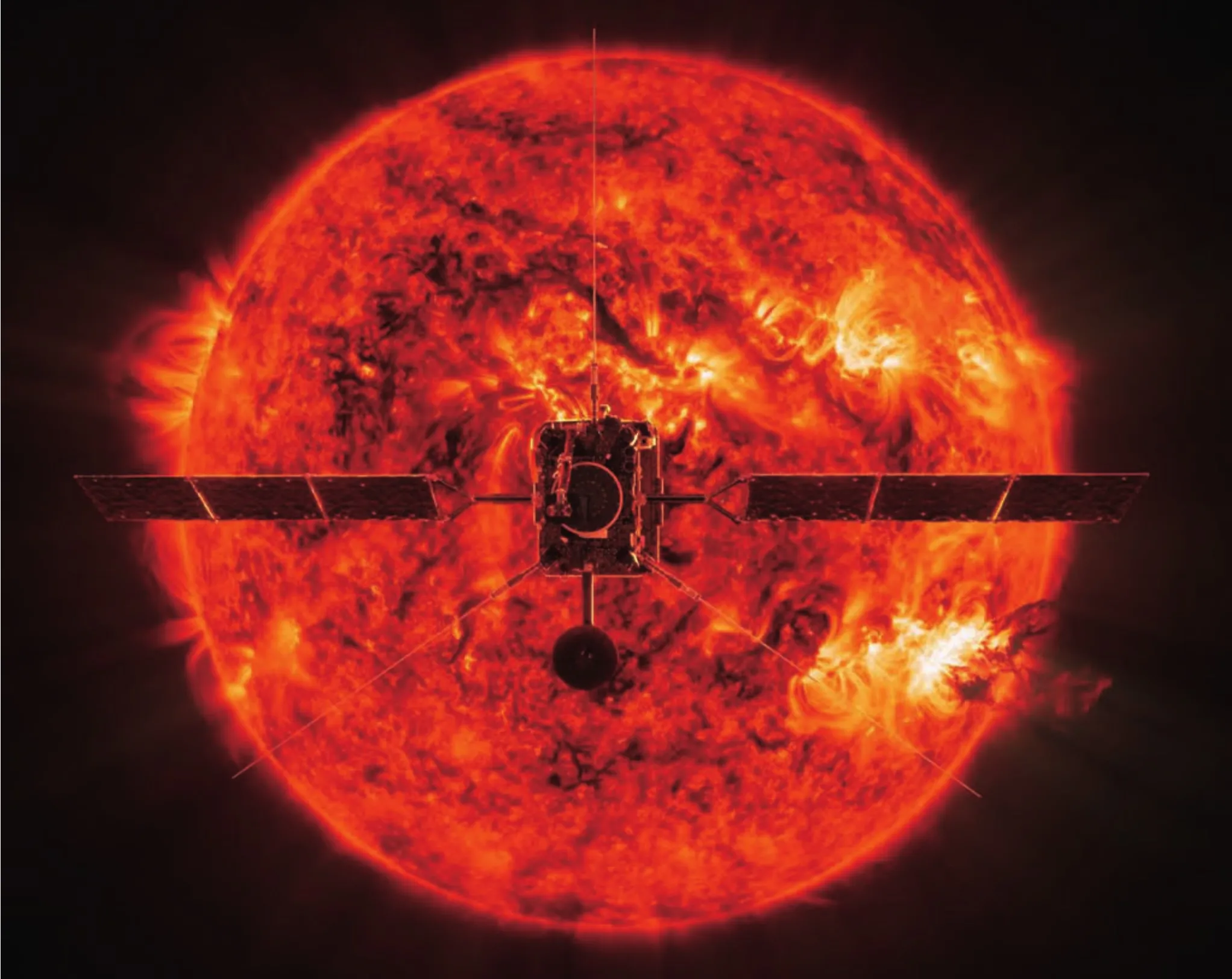

▲ 太阳轨道器要飞到距离太阳4000多万公里的地方

太阳轨道器运行的位置,是整个太阳系里环境最恶劣的地方之一。虽然最后确定的轨道比最初设计要离太阳远一点,但在最近的地方,太阳轨道器距离太阳也只有4200万公里。这个数字看上去挺大的,但只有地球到太阳距离的1/4。想想夏日正午的阳光是什么样的?而且地球外面还有厚厚的大气层。实际上,这个距离比金星到太阳还近。这颗太阳系最内侧的行星,最接近太阳的位置也只有4600万公里。这个距离意味着,太阳轨道器表面的温度可能达到430℃,如果在地球上,金属铅都能融化了。为了保护探测器,欧空局和空客航天防务公司牵头研制了独具匠心的热防护罩。

平板遮阳伞最好

按照初期设计,进入科学轨道之后,太阳轨道器有3种轨道可以选择,近日点高度都是0.228个天文单位。和贝皮·科伦布探测器相比,太阳轨道器所承受的太阳辐射通量几乎是两倍,达到了20个太阳常数,也就是每平方米28千瓦。

然而在空间飞行期间,太阳轨道器距离太阳都相当远,环境温度是很低的。这就给热设计带来了更大挑战,也就是说,在飞往太阳的途中,需要给轨道器加热来保持正常工作温度,进入科学轨道之后又要防热。这也对推进系统方案选择造成了影响。如果采用太阳能电推进系统,航行期间,可以用它发出的电力来给探测器本身加热。如果采用化学推进方案,就要从大约1.5个天文单位的距离上开始加热。加热功率大概需要达到300瓦,这也决定了太阳电池的尺寸。当然,也可以采用百叶窗的方式来控制探测器内部的温度,不过这需要增加一个新的部件和相应机械开合机构,增加了设计上的复杂性。因此最后没有采用这种设计。

隔热防护罩的设计目标,是为探测器提供一个比较和缓的温度环境,确保重要的仪器设备能正常工作。这是可行性评估工作当中的很大一部分工作,要对热防护罩的形状、尺寸、正面材料等要素做全面的权衡。而火箭发射能力本身对上述问题的方案选择形成了严苛的限制。尤其是最初打算考虑太阳能电推进方案的时候,设计师们要充分测算探测器的质量、复杂性、有效载荷的接口。

当太阳轨道器接近太阳的时候,就需要考虑遮挡阳光的问题了。这时,采用太阳能电推进和化学推进在热设计上没有什么区别,因为电推进方案要在这个阶段把推进模块丢掉。唯一的区别就是,丢掉了电推进模块的探测器重量、大小、太阳帆板尺寸都有很大差异。

防护罩的尺寸取决于探测器本身的尺寸。在正常的对日定向模式下,它至少要能遮挡住探测器和外置器件。在最接近太阳的位置上,太阳在太阳轨道器的视场中大约占据了2.4度,因此防护罩所占的视场角应该略宽一些,要比最外侧的外置器件宽出1.2度。此外,探测器还有可能遇到一些异常情况,失去正确的对日定向。综合这些因素,防护罩应该比最外侧的外置器件宽出2.5度。

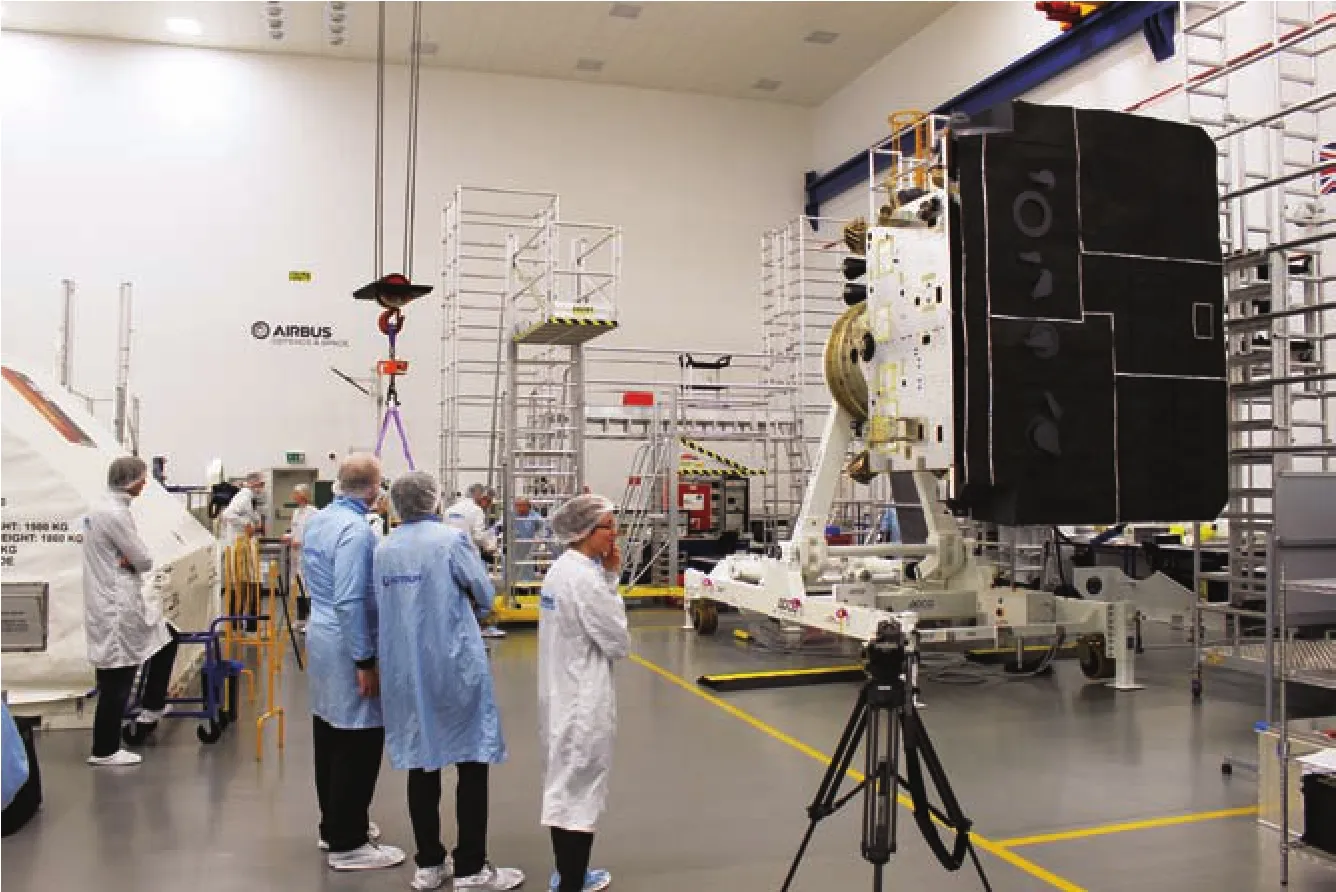

▲ 测试中的太阳轨道器

▲ 大量科学仪器都部署在防热保护罩后面

▲ 防热保护罩单独进行真空试验,注意上面的科学仪器观察窗口

防护罩形状的设计原则是尽量少吸收太阳光。例如,可以把防护罩设计成圆锥形或者V型,就可以显著降低最外层的温度,让整个防护罩的工作效率更高。但是这样的设计也有缺点,它带来了机械上的复杂性。部分有效载荷的设计也会因此而更加复杂,它们需要透过防护罩上的窗口观察太阳。所以,如果把防护罩设计成平面的会有效简化设计,这也是最终的防护罩设计方案。

为了能让整个探测器在防热保护罩的保护之下正常工作,必须随时保持对日定向,也就是把保护罩对准太阳,本体藏在罩子后面。因此,必须为太阳轨道器设计强健的姿态控制系统。一般来说,如果探测器上的执行机构——比如动量轮、推力器发生异常,探测器可能会短暂地出现定向错误。这对于地球轨道上的卫星来说不算大问题,只要在电池耗尽之前把姿态调整回来就行。但太阳轨道器必须能在短时间内恢复正确的对日定向姿态,否则就要被太阳晒坏了。那么,在这短时间内,太阳轨道器就只能硬抗阳光吗?设计师们不打算这么做。太阳轨道器侧面是散热器,散热器外侧设置了光学太阳反射器,可以短暂抵挡一下日光。

一层又一层的防热材料

在探测器接近太阳的过程中,等离子体环境也越来越严峻。这主要是因为太阳风的密度越来越大。太阳风中带电粒子的高度密集,会带来很高的紫外线通量,导致材料加速退化,从而改变材料的热光特性,降低防热性能。为了降低环境因素对航天器材料的影响,欧空局专家对太阳轨道器的热设计投入了巨大力量。不过他们所遵从的设计原则相对还是比较容易理解的,那就是考察材料对热辐射的吸收率和发射率,用这二者的比值来衡量它的防热能力。

防护罩最外层材料的热光特性决定了防护罩的工作温度和实际吸收的太阳光。如果能有效降低最外层材料的温度,就可以简化整个热设计,控制传导进入探测器本体的热量。设计师们讨论了多种材料,包括涂料、陶瓷、金属、光学太阳反射器等等。

只有无机物材料涂层才有可能耐受如此强烈的紫外线辐射,即使在寿命末期,这类材料也要具有很低的吸收率。典型的白色物质涂料在寿命末期吸收率为0.6左右,需要在实验室中模拟太阳轨道器的典型工作环境,来确保寿命末期吸收率不超过这个数值。把涂料喷在金属材料上可能也存在一定的问题,如果遭到太阳直射,会有小部分金属发生爆炸,导致涂料脱落,把金属材料暴露出来,被暴露的部分会急剧升温,整个防热保护罩就失效了。

▲ 防热保护罩热试验效果

▲ 日冕的喷发剧烈影响太阳系天气

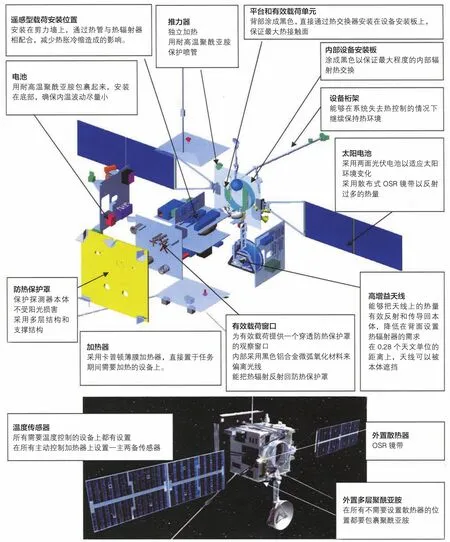

▲ 总体防热方案

金属材料的吸收率是非常高的,如果把它直接放在正面,就会导致高温。即使金属本身不熔化,支撑结构也耐受不住,因此不能把金属放在最外层。

也有人提出,可以把陶瓷材料用于最外层。金属陶瓷的性能衰退要比涂料更缓慢,铝硼硅就是一个很好的方案。然而在太阳轨道器所处的环境中,陶瓷材料中的白色成分会如何衰退,依然是不确定的。所以必须对它们进行典型环境下的衰退试验。

▲ 太阳轨道器的光照模拟试验

如果一种材料的吸收率达到100%,是不是也能用在太阳轨道器上呢?典型的100%吸收率材料就是碳-碳复合材料,可以考虑用它来制造防热保护罩的本体。在美国宇航局的太阳探测器上也大量采用了碳-碳复合材料。事实证明,与白色材料相比,它可以耐受更高的表面温度。而且碳-碳复合材料的选用可以有效简化总装测试的过程,因为它所需要的降级试验更少一些,只要用红外灯照射就可以了,无需用到太阳模拟器。

解决了最外层材料之后,防护盾内侧的防热任务还是很重,需要用某种材料把红外线尽可能多地反射回去。在卫星上,人们一般采用多层聚酰亚胺材料来实现这个功能,在贝皮·科伦布计划中也是如此,只要填充足够多层数的聚酰亚胺,就可以有效控制传导到航天器本体上的热量。

对几个选项进行了热学分析之后,就可以对防热保护罩提出几个可行性方案了。但需要注意的是,不同的材料带来的防护罩质量大为不同,例如最外层如果采用黑色材料,就会带来更高的表面温度,所以必须加厚涂层,总体质量是直接把其他各层凌空隔开,可以进一步降低传导给航天器本体的热功率。然而防热保护罩不可能凭空悬浮在探测器本体外面,还是需要用支杆把它们连在一起,因此支杆本身需要能够耐受高温。而且隔空层要比聚酰亚胺层更厚,才能起到作用。所以这样的方案选择会导致防热保护罩更厚,会不会难以装进火箭整流罩里,是个必须考虑的问题。

经过反复研究和验证,空客公司确定了最终方案。在防护罩最外层,是爱尔兰恩比奥公司研制的“日黑”涂层。这是一种有趣的磷酸盐物质,它的吸热能力极其出色,无论多少红外线还是紫比白色或者灰色材料大得多。

▲ 太阳轨道器通体涂成黑色来加强热辐射

如果选用白色材料制成做外层,那么内侧就必须使用高温聚酰亚胺材料,与贝皮·科伦布有一定的相似性。聚酰亚胺材料与钛合金之类的高温合金薄膜相结合,可以实现0.45的吸收率。聚酰亚胺材料可以用蜂窝铝合金结构支撑,然后再铺设一道或多道聚酰亚胺。这样的多层防热保护罩设计,可以把传导进入探测器本体的加热功率限制在30瓦以内,而最外层温度不会超过420度。

当然,如果不采用聚酰亚胺,而外线轰击其上也不怕,长期使用也不会脱落、不会气化。在“日黑”层后面,是用20层钛合金薄片支撑的热防护罩主体,可以耐受500摄氏度的高温。本体后面是一段什么也没有的间隔层,热量会从这里导向侧面,流散到宇宙空间里去,不再向探测器的本体传导。再向后是一层5厘米厚的蜂窝铝结构,之间用10根星型的螺栓来支撑。蜂窝铝结构外面还覆盖着30层低温隔热层,可以耐受300摄氏度的温度。再向内就是探测器的本体了。