隋唐时期的大同与云冈

2020-04-13宿白

宿白

北魏正光四年(523)柔然入侵,绕卫平城之六镇镇民亦相率起义。孝昌二年(526)秋七月“魏仆射元纂以行台镇恒州。鲜于阿胡拥朔州流民寇恒州,戊申,陷平城,纂奔冀州”(《资治通鉴·梁纪》七)。此后,“恒代而北,尽为丘墟”(《魏书·地形志》上),平城当亦荒废。

北齐天保四年(553),“(蠕蠕,即柔然)复为突厥所攻,举国奔齐,文宣(高洋)乃北讨突厥,迎纳蠕蠕……致之马邑川,给其廪饩、缯帛……(五年,公元554年)四月,(蠕蠕)寇肆川,帝(齐文宣)自晋阳讨之,至恒州黄瓜堆,虏散走……(六年,公元555年)帝顿白道,……频大破之(蠕蠕),遂至沃野(镇),大获而还”(《北史·蠕蠕传》),“是年,发夫一百八十万人筑长城,自幽州北夏口至恒州九百余里”(《北齐书·文宣纪》),平城地区始得复苏。《元和郡县志》河东道三云州条记自高齊迄隋之平城建置云:

“高齐文宣帝天保七年(556),置恒安镇,徙豪杰三千家以实之,今名东州城。其年废镇,又置恒州。周武平齐,州郡并废,又于其所置恒安镇,属朔州。自周迄隋,仍为镇也。”

魏末平城荒芜,北齐于旧平城之东御河东岸建恒安镇,其遗址在今大同市东郊古城村一带。唐云州城建于旧平城南部,位置适在恒安镇之西,故《元和郡县志》云“今名东州城”。辽建西京,因云州之旧址,故《辽史·地理志》五谓:“高齐文宣帝废州为恒安镇,今谓之东城……(李)克用与太祖会于云州之东城。”

隋炀帝改朔州为马邑郡,《隋书·地理志》中,记恒安镇所属的马邑郡云内县云:

“马邑郡统县四,……云内,后魏立平齐郡,寻废。后齐改曰太平县,后周改曰云中,(隋)开皇初改曰云内。有后魏都,置司州。又有后齐安远、临塞、威远、临阳等郡,属北恒州,后周并废。有纯真山、白登山、武周山。有湿水。”

隋末乱离,突厥强盛,《大唐创业起居注》卷上记大业十二年(616)太原道安抚大使李渊与马邑太守王仁恭北备突厥:

“诏帝(李渊)率太原部兵马与马邑郡守王仁恭北备边朔。……既至马邑,……仁恭以兵少,甚惧。……(帝)纵兵击(突厥)而大破之,……(大业)十三年(617)敕帝为太原留守……突厥知帝已还太原,仁恭独留无援,数侵马邑。帝遣副留守高君雅将兵与仁恭并力拒之,……为突厥所败。”

义宁元年(617),马邑里雄刘武周杀仁恭,附突厥,《旧唐书·刘武周传》:

“刘武周……为鹰扬府校尉,太守王仁恭以其州里之雄,甚见亲遇,每令率虞候屯于閤下……(武周)与同郡张万岁等十余人候仁恭视事,……斩仁恭于郡厅,……武周自称太守,遣使附于突厥,……攻陷定襄,复归于马邑。突厥立武周为定杨可汗。”

突厥以马邑为中顿,南掠并汾。唐武德三年(620)武周死,突厥以武周妹婿内史令苑君璋为大行台。《资治通鉴·唐纪》四:

“(武德三年,即公元620年)夏四月……(先是),刘武周数攻浩州,为(行军总管)李仲文所败……(又)闻(宋)金刚败,大惧,弃并州,走突厥。……久之,武周谋亡归马邑,事泄,突厥杀之。突厥又以(苑)君璋为大行台,统其余众,仍令郁射设督兵助镇。

武德四年(621)五月,“代州总管李大恩击苑君璋,破之。”(《资治通鉴·唐纪》五)。

武德五年(622)夏四月,“李大恩为突厥所杀”(《资治通鉴·唐纪》六),七年(624)六月“突厥寇代州武周城”,七月“苑君璋以突厥寇朔州”(《资治通鉴·唐纪》七),《元和郡县志》河东道三云州条记:

“武德四年平刘武周,置北恒州。七年废。”

新置旋废,当是由于上述之战争形势。其时,苑君璋叛降不定,直迄贞观初,唐始复马邑。《资治通鉴·唐纪》八记其经过:

“(贞观元年,公元627年)五月,苑君璋帅众来降。初,君璋引突厥陷马邑,杀(朔州总管)高满政(时在武德六年〔623〕十月),退保恒安。其众皆中国人,多弃君璋来降,君璋惧,亦降,……恒安人郭子威说君璋,以恒安地险城坚,突厥方强,且当倚之以观变,未可束手于人。君璋……复与之(突厥)合,数与突厥入寇。至是,见(突厥)颉利(可汗)政乱,知其不足恃,遂帅众来降。上以君璋为隰州都督、芮国公。”

贞观“四年(630)春正月,李靖帅骁骑三千,自马邑进屯恶阳杨岭,夜袭定襄,破之(突厥)。……李世勣出云中,与突厥战于白道,大破之。……二月甲寅,以克突厥,赦天下。……三月庚辰,俘颉利,送京师”(《资治通鉴·唐纪》九)。自是云朔平宁。后十年,移置云州治于隋马邑郡恒安镇。《元和郡县志》河东道三云州条记此事云:

“贞观十四年(640),自朔州北界定襄城,移云州及定襄县于此”

次年,据金曹衍《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记:

“贞观十五年(641),守臣重建。”

武州山大石窟寺,即今云冈石窟。

隋唐之际,突厥侵扰云朔,唐高祖李渊及李唐新贵北去马邑者众。武德末年,苑君璋据恒安,贞观初君璋降,大唐官兵当有自恒安去定襄,出白道,捣突厥牧地者。是行也溯武州川西上,趋武州塞口,沿武州山石窟寺迤逦西进,因而石窟为唐军将所目睹,于是寂寞已久之北魏巨迹,遂因大军凯旋而传播于长安,此唐初长安高僧所以盛道恒安石窟之由来也。

唐初长安高僧记述恒安石窟,以济法寺僧法琳《辩正论》为最早,该书卷三云:

“(元魏)又于北代恒安治西,旁谷(崖)上下三十余里,镌石置龛,遍罗佛像,计非可尽,庄严弘观,今见存焉。虽屡遭法灭,斯龛不坏。”

按《续高僧传》卷二十四《释法琳传》:“(琳)撰《辩正论》一部八卷,颍川陈子良注之。……良以文学雄伯,群儒奉戴,诱劝成则,其从如云。贞观初年,帝于南山大和宫旧宅置龙田寺,琳性欣幽静,就而住之,众所推美,举知寺任,从容山服,咏歌林野。至十三年(639)冬,有黄巾秦世英者,挟方术以邀荣,遂程器于储贰,素嫉释种,阴陈琳(辩正)论谤讪皇宗,罪当罔上……”,又据《唐护法沙门法琳别传》卷中录贞观十三年十一月“二十日降敕云:汝所著《辩正论·信毁交报篇》言……”知琳撰《辩正论》在贞观前期。是法琳之获石窟消息当在上述守臣重建之前,而“三十余里镌石置龛”,“遍罗佛像,计非可量”,亦皆非闻之目睹者所能录。

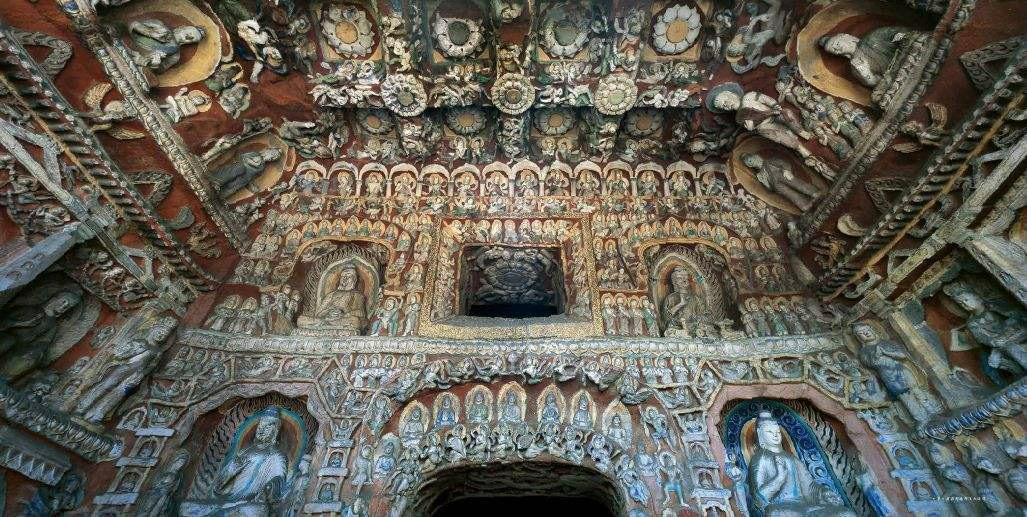

法琳之后宣扬石窟最力者,为有名律师西明寺僧道宣。道宣至少有四种著作记录恒安石窟。成书于贞观十九年(645),续补至麟德二年(665)[11]之《续高僧传》卷一《昙曜传》中记:

“昙曜……住恒安石窟通乐寺,即魏帝之所造也。……(石窟)去恒安西北三十里,武周山谷北面石崖,就而镌之,建立佛寺,名曰灵岩。龛之大者,举高二十余丈,可受三千许人。面别镌像,穷诸巧丽,龛别异状,骇动人神。栉比相连三十余里。东头僧寺,恒供千人,碑碣见存,未卒陈委。”

永徽元年(650)所撰《释迦方志》

“魏氏北台恒安石窟,三十里内连次而列,高二十余丈,内受千人,终劫不朽。”

又记:

“(元魏)北台恒安,镌石置龛,连三十里。”

龙朔四年(664)春正月撰就之《大唐内典录》,其卷四记:

“恒安郊西,大谷石壁,皆凿为龛,高十余丈。东西三十里,栉比相连,其数众矣。谷东石碑见在,记其功绩不可以算也。其碑略云:自魏国所统赀赋,并成石龛,故其规度宏远,所以神功逾久而不朽也。”

同年又编辑《广弘明集》,其卷二所收《魏书·释老志》道宣附注云:

“今时见者传云:谷深三十里,东头僧寺,名曰灵岩,西头尼寺。各凿石为龛,容千人。已还者相次栉比。石崖中七里,极高峻,佛龛相连,余处时有断续。佛像数量,孰测其计。有一道人,年八十,礼像为业,一像一拜,至于中龛而死,尸僵伏地,以石封之,今见存焉,莫测时代。在朔州东三百里,恒安镇西二十余里。往往来者述之,诚不思议之福事也。”

可见道宣对恒安石窟之仰慕、重视,所以《广弘明集》卷二十七录南齐司徒竟陵王文宣公萧子良《净住子净行法门·敬重正法门》中,道宣补列“敬礼……朔州恒安石窟经像”一项。道宣四书皆完成于太宗末迄高宗前期。道宣记录较法琳更为具体;有寺院分布;有碑文摘录;有大窟容量和高度;有对窟龛巧丽之描述;还记有莫测时代之礼拜僧人故事;最后并说明根据,出自“往往来者述之”。

与道宣同预玄奘译场,又同居西明寺之道世,于总章元年(668)撰就《法苑珠林》,该书卷一○○亦简记石窟事:

“北台恒安镌石置龛,东(西)三十里。”

其来源亦应与道宜相同。

道宜,道世之后,有蓝谷沙门慧祥撰《古清凉传》,该书卷上记咸亨初,有俨禅师每去恒安修理孝文石窟故像:

“中台南三十余里,有山之麓有通衢,乃登台者常游此路也。傍有石窟三间,内有释迦文殊普贤等像,又有房宇厨帐器物存焉。近咸亨三年(672),俨禅师于此修立,拟登台道俗往来休憩。俨本朔州人也,未详氏族,十七出家,径登此山礼拜,忻其所幸,愿造真容于此安措,然其道业纯粹,精苦绝伦,景行所覃,并部已北,一人而已。每在恒安修理孝文石窟故像。虽人主尊,未参玄化,千里已来,莫不闻风而敬矣。春秋二序,常送乳酪毡毳,以供其福务焉,自余胜行殊感,末由曲尽。以咸亨四年(673)终于石室。”

《古清凉传》记事迄于上元三年(676),知慧祥撰书亦在高宗之世。俨禅师所修恒安孝文石窟故像,50年代曾推测是今云冈第3窟后室倚坐大佛及其左右胁侍。盖该组大像,风格与魏像迥异,自30年代以来,多有论其为隋像者[18]。按倚坐佛像与两胁侍之大型组像,始见于云冈第十九窟东胁洞,盛于齐、周、隋三代,唐初已渐式微,开元以后多只凿倚坐大佛, 因此,云冈第3窟造像在未发现初唐以前雕造确证之前,俨禅师修理故像事迹殊值重视。修理云者,应与开创有别,约可释为最后完成;俨禅师之修理,或如萧梁僧祐律师所续雕剡县石像之例乎?至于40年代水野清一、长广敏雄据云冈第13窟南壁辽代张间妻等人铭记中有“大小一千八百七十六尊”句,推论第3窟造像出自辽人说[21],恐距事实益远。按该组造像不仅造型、风格与辽像不同;类此三尊之大型佛像组合亦为辽时所未见,辽代铭记所记,当系指如第11窟中心柱南面所雕之左右胁侍和第37窟东壁补塑之释迦坐像等中小型佛像而言;否则,如含有第3窟大像之巨大工程,亦当另行记录,不宜混于“大小一千八百七十六尊”之中也。

高宗末,永隆元年(680)七月‘突厥余众围云州(《资治遗鉴 · 唐纪》十八),“永淳元年(682),(云州)为贼所破,因废,乃移百姓于朔州”(《旧唐书 · 地理志》二),恒安石窟又泯无闻。迨开元九年(721)“二月丙戊,突厥请和”、十年(722)“五月戊午,突厥请和,……十二月突厥请和”(《新唐书· 玄宗纪》),“十一年(723)更天兵军节度为太原府以北诸军州节度,……领太原及辽、石、岚、汾,代、忻、朔、蔚、云九州”(《新唐书 · 方镇表》二)之后,突厥事缓,所以,开元十四年(726)太原尹张嵩曾北抵云中,嗟叹城阙残破,《文苑英华》卷四五录张嵩《 云中古城赋》云:

“开元十有四年冬孟月,张子出王塞,秉金钺,抚循边心,……得拓跋之遗城……高祖(孝文帝)受命,崇儒重才,南巡立鼎之邑,……自朝河洛,地空沙漠,代祀推移,风云萧索,……城阙摧残犹可惜,荒郊处处生荆棘,……乃载歌曰:云中古城郁嵯峨,塞上行吟麦秀歌,感时伤古今如此,报主怀恩奈老何。”

大约与张嵩同时,吕令问亦撰有《云中古城赋》,《文苑英华》次于张嵩文前,吕文云:

“下代郡而出雁门,抵平城而入胡地,……危堞既覆,高墉复夷,廖落残径,依稀旧墀,榛棘蔓而未合,苔藓分乎相滋,伏熊门贙,腾麕聚麋,常鸣悍鷩,乍啸愁鸱,不可胜纪。”

北魏平城既久已残破,北齐以来之恒安镇亦荒废近五十年,《元和郡县志》河东道三云州条下所记:

“开元十八年(730),复置云州及云中县。”其位置遂移至北魏平城宫城之南,即以后辽金西京之方位。近年大同市城市建设中,拆除大同旧城东、西、北三面城垣时,俱于明清城墙内部发现最迟为金元时期之夯筑残垣,可与方志所记明初建大同城因袭旧土城相印证,《嘉靖大同府志》卷二:

“大同府城,洪武五年(1372年)大将军徐达因土城南之半增筑。周围十三里……以砖外包。”

明初所建大同城即今大同旧城。大同旧城内街巷规整,大小十字街制度井然,当是唐代州城之遗迹。

复置云州之后,唐人著录石窟者仅得宋昱五言律诗一首,《文苑英华》卷二三四录宋昱《石窟寺,即魏孝文之所置》:

“梵宇开金地,香龛凿铁围,影中群像动,空里众灵飞,檐牖笼朱旭,房廊炼翠微,瑞莲生佛步,宝树挂天衣,邀福功虽在,兴王代久非,谁知云朔外,更睹化胡归。”

宋昱,杨国忠党,天宝末任中书舍人,至德元年(756)为乱兵所杀。事见两唐书《杨国忠传》。宋昱经石窟,应在天宝末年之前。诗句描述石窟雕刻,生动准确,信手拈来,足证唐人之熟悉佛事;但吟咏未及如初唐所记之僧尼寺院,似可推知当时石窟寥寂,较隋唐之际为尤甚。宋昱诗题迳作“石窟寺”。此后,五代后周僧义楚又称“通乐石窟”,《义楚六帖》卷二一:

“通乐石窟、魏曾灭法,因白足高僧,帝令恒安即云州西北三十里武周山谷北面石崖凿石窟就,其寺初名通乐,亦号灵岩,有大石堂高广二十丈,受三千人,相连三十里,日供千人。僧昙明(曜),高僧。”

义楚所记,系改编《续高僧传》文,通乐之名当出自《续高僧传》“昙曜……住恒安石窟通乐寺”语。移寺名于石窟,合二为一,约是当时风习。宋嘉祐五年(1060)五台山华严寺僧延一撰《广清凉传》卷上又记有云州石窟寺:

“南台……北有复宿堆,即夏屋山也……下见云州石窟寺。”

是盛唐以来,恒安之称废,逐渐冠以云州新地名。宋、辽人亦有简称石窟寺者,《三朝北盟会编》卷二一引《亡辽录》云:

“保大二年(即宣和四年,公元1122年),金人陷中京,天祚幸燕,闻(贵德军守将耶律)余睹为金人前锋,……西走云中府,……天祚与诸王并長公主、驸马、诸子弟三百余骑由石窟寺遁去。过云中城下,留守萧查刺以下接见,有旨:贼马不远,好与军民守城。但取马五十匹随行,迤逦入天德军。”

至若金皇统七年(1147)夷门曹衍撰碑题“武州山大石窟寺”,盖文人喜用古名,据《北史》而云然,并非金人尚沿北魏旧称也。