古文字中讹混为从“”旁之字举隅

2020-04-13李丹

李丹

摘 要:古文字中存在一类从“”旁的字,学者们对这一字形多有讨论。有学者提出所有字形中的“ ”为“来”“垂”或“ ”,通过分析讨论可以发现每个字形的“”旁都是渊源有自的。

关键词:讹混;每;夌;

古文字在发展演变过程中,往往存在形近讹误的现象,古文字中从“”“”“”等形的字,在后期讹混为从“”“”“”“”等像“来”形的现象并不鲜见,如“每”“夌”“华”“素”“”“李” “差”等字均存在此类讹混情况。已有不少学者就此问题进行探究,并以此为基础对一些疑难字进行分析,因诸家分析字形的切入点不同,得出的结论相差甚大,提出为“来”“朿”“垂”[1]“”“”等字。下面就简单谈谈这些讹混偏旁在每个字中的产生与发展,并对一些字形进行辨析。

1 “每”及从“每”之字

《说文》:“每,草盛上出也,从屮,母声。”学者指出“母”上从“屮”不可信,“每”应像妇女头上佩戴笄饰形。[2]

甲骨文 金文 简帛

历组 合33994 天亡簋 郭店·语一

无名组 合33680 杞伯簋 龙岗28

胤嗣壶 病方 439

从以上字形可以看出其流变的过程,“每”字上部本从“”。在甲骨文中,后期的“每”字多有由“”讹为 “”的现象。周早期天亡簋中的“每”字上部依然是“”,从一定程度上说明青铜器铭文字形是比較保守的,发生讹变的速度较慢,但是可以看到春秋器中字形上部也发生了同样的变化。简牍帛书中,秦文字多承袭周代文字形体,其“每”字上部依然从“”。秦统一文字后,那些从“来”的“每”便消失,汉代字形中也均为从“”。

字形的变化导致学者们在某些字形的释读上产生分歧,如郭店简整理者原将隶定作“”,黄德宽和徐在国二位先生依据包山楚简中“?”字形作,释为“每”,在辞例中用为“繁”。[3]陈伟先生将其分析为“从弁从女,是‘繁的异体字”[4]。魏宜辉先生依据黄德宽、徐在国二位先生的研究,提出此处“”应看作是“?”的简体,与“每”只是偶然造成的同形。表示“?”,秦文字中由“每”作为偏旁的字在楚文字中均由“母”构成。他还依据这一结论,对从“每”之字进行了讨论,认为《上博简六·用曰》12号简(整理者释作“悔”)与17号简中出现的(整理者隶定作“”,后学者多认为读作“谋”)并非一字,并提出应理解为“从心,?省声的形声字,结合文意和读音,在此处很可能读作‘反”。除了郭店简中出现过字形外,《上博简二·子羔》简4中亦有(整理者释作“每”,学者或认为读作“敏”);魏宜辉先生亦从“?省”的角度,认为此字读为“辩”,取“聪慧”之义。[5]

魏宜辉先生关于是“?”省的意见是值得重视的,但是我们同时也注意到《清华六·子仪》中有字形作(子仪01),整理者读作“谋”或“悔”,同篇还有(子仪02)字形,整理者释作“谋”。后经学者重新编联,二字形所在辞例均为“三谋”应无疑问。《清华五·厚父》“亦鲜克以”,从言每声,整理组读为“谋”,文意通畅。以上所列举的楚文字中从“每”之字与魏文论述相左,若将所有形都释为“?”简省,与“谋”声韵远隔,难以破读。

《上博简七·吴命》简8中有,整理者释作“每”,读为“?”,“姑繁”即吴王“诸樊”全称之省。[6]宋华强先生认为此字为“姊”,辞例中“姑姊大姬”是吴王对陈国之君胡公之妻大姬的称呼。[7]我们认为战国文字中“母”“女”同义偏旁换用的情况较少,此处将释为“姊”应当可信,读为“姑姊”亦与文意相合。

2 “夌”及从“夌”之字

《说文》:“夌,越也,从夂,从,,高也,一曰夌也。”

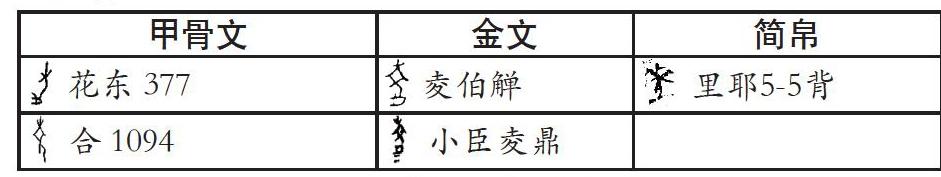

甲骨文 金文 简帛

花东 377 夌伯觯 里耶5-5背

合 1094 小臣夌鼎

从甲骨字形看,“夌”所像之物比较难辨,尚未有较好的解释。作为独体字使用的“夌”,其字形并不见有讹混,但在作为偏旁使用时,却多有变化。如“陵”:

金文 简帛 玺印

陵尊 鄂君启车节 包山 105 玺汇164

三年壶 曾姬无恤壶 帛书乙 玺汇 209

可见“陵”字形早期所从“夌”仍是其原始形体,只是在左下加“仌”作,或是在人形下加“止”作,但战国时期产生的一类形体,使“陵”与“陲”难以分辨。于省吾先生早期认为鄂君启节“襄陵”应为“襄陲”,认为曾姬无恤壶和简帛文字中的“陵”与古文字“陵”相差甚远,且认为“襄陵本应做襄陲,陵与陲形近易讹”[8]。后郑刚先生提出鄂君启节所谓“陲”上部所从并非“垂”字,而是“来”,故此字应分析为是从“阜”、从“土”“来”声的“陵”字异体。[9]后又经多位学者讨论,释“陵”已成共识,只是所从的“来”形并不是作为声符,而只是字形讹变的结果。

在楚、齐系文字中,有字作,有学者认为释“陵”,但有的学者提出直接释“陵”不妥,释为“夌”亦不合适,郭永秉先生便提议将其隶定为“堎(陵)”,但与传世的表示“堆”和地名的“堎”无关。[10]裘锡圭先生发文认为《齐文字编》将、释为“夌”,《战国文字编》将(陶汇 945)释为“陵”,是因为与楚文字“夌”字相似的缘故,不可信。且认为《战国文字编》将玺汇 0209视为楚玺,释为“陵”,《齐文字编》视为齐玺,释为“夌”,均可疑。[11]因为玺印文字自身内容限制,文字考释难以通过辞例来判定,使得释法准确性的判定存在难度。若将所有字形释为“陵”,则战国文字中将无一例“垂”,然而“垂”作为常用字自然不会一例没有,故我们同意裘锡圭先生的观点,关于字形的考释还有待新材料出现进一步研究。

基于“夌”字形的分析,郭永秉先生将《上博简·容成氏》47号简中进行重新隶定,此字整理者隶定为 “”,释为“逨”,读为“来”。郭先生认为可依据曾姬无恤壶和《容成氏》18、23号简“陵”的形体、,将释为“”,“”字异体。并认为“”应读为“陵”或“凌”,意为“侵凌”,引申出战栗、恐惧之义。简文中“凌服”即意为“威(畏)服”。[12]赵平安先生认为郭店简《成之闻之》19号简应释为“”,并提出应是“”字的异体字,即《说文》训为“越”的“夌”的“累增字”。[13]我们认为秦文字中多见“夌”右下作形,但楚文字中未见“夌”下有此形,且赵文在论证过程中也是以秦陶文中所见字形作为论据,但秦楚两国文字形体差距较大,难以为证。

3 “”及相关字

“”,《说文》谓“止也。从盛而一横止之也”,即谓止也。“”古文字形做如下之形:

甲骨文 金文 简帛 其他

合 1385 季姬尊 清華三·说命中2 先秦编128

季宫父

“姊”右部所从 清华四·筮法33 铁云180

宰甫簋

“”右部所从 北大简·仓颉篇57

于省吾先生最早认为应释作“”,读为“次”。[14]正确无疑,已成定论。观察以上字形可以发现,清华三中的“”上部与“来”完全一致,《筮法》中还有沿袭金文写法的笔势。

传抄古文中从“欠”之字所从多作,如(海5·6欲)、(海 2·26 歆)等皆如是,与古文字中“欠”形体相合。但是“次”传抄古文字形却让人疑惑,形体与“次”古文字发展演变序列相差较大。

“次”传抄古文字形作:

(说文·次古文) (汗简4·58)(海4·5)

(汗简6·83) (海4·5) (海4·5)

黄锡全先生根据于老的考释成果,结合金文字形,认为《说文》及《汗简》中所录的“次”的传抄古文字形乃古“”的讹变。[15]经过考察字形演变以及“”的用法,我们认为此观点应该是可信的。“”在甲骨文中即有用为表示燎祭时神主次第,读为“次”。[16]楚简中多有从“”的字形在辞例中读为“次”。如《上博简三·周易》07简有“师左,无咎”,濮茅左先生隶作“”,读为“次”。《清华七·越公其事》55简有“唯位之舍”中“”亦读为“次”。两处皆于文意契合无疑。

关于,陈伟先生有精彩论述,不烦引其原文:

第一,此字宀下的部分与季宫父簠“姊”字所从、《王庶子碑》“次”字以及三体石经“济()”字古文所从近似,当是而非朿,应依上博竹书《周易》整理者濮茅左先生和季旭升先生的意见,隶定作而不是“”。第二,根据甲骨文字和《汗简》收录的字形,此字当释为“”。楚简文字从“宀”与否每无别,如集、葬等字往往加有宀头。从宀作,应是这方面的又一例证。第三,《说文》:“,止也。”这大概是“”字的基本义。后世“次”字的停留、所在等一类义涵,原本为“”字所有。虽然根据后世的用字习惯,我们可以将楚简“”字释为“次”,但它与大致并行的“次”其实并不是同一个字。[17]

在陈伟先生文章的附记中,他认为本文所论及的上部作“来”形的字是有一个以上的来源的,这正与本文所论及的观点不谋而合。从本文的论述中也可以发现战国文字中这一类字上部最初所象之义包括草木、头饰等。在《古文字谱系疏证》一书中,作者认为“”或为“茨”之初文表示“蒺藜”之意,《说文》所谓“止也”乃是针对其讹变之后的字形做出的分析。[18]

李家浩先生将阜阳汉简与北大汉简《仓颉篇》部分进行对读,认为北大简中(40简)与阜阳汉简中对应的字作(李家浩先生文中摹本),北大简中有“”字形作(57简),故应是的俗写。依据汉简中存在的这种俗写及传世文献中所存“秅秭麻荅”的用语习惯,且传世文献中见有“秭”右半俗写为“甫”之例,将北大简中(15简)字形改释作“秭”。[19]又,北大汉简中从“甫”之字作(52简·捕)、(54简·牖)、(64简·蒲)等形。细审字形右半与李先生所提到的、二字形右半并无区别,李先生的讨论给我们提供了一个“”与“甫”可能讹混的思考,关于此字形右半究竟是否为“”还有待更多出土文献的进一步考证。

4 结语

通过讨论,我们了解到战国文字中“每”“陵”“”等字所从虽均为形,但它们的来源却并不相同。有很多学者尝试将这一类字所从的形归为一个字,比如“来”[20]“”[21]等。但是通过分析可以了解到,每个字形的演变过程都是渊源有自的,强行划归到同一来源不符合文字发展的客观事实,应以辩证发展的眼光去看待字形演变的过程。在战国文字中还存在很多上文所讨论的从的一类字形,如“差”“棘”“枣”“李”等,以及学者们对于“”(郭店·缁衣19)“”(史墙盘)等字所从偏旁的探讨,但囿于篇幅,将另文讨论。

参考文献

[1]刘信芳.从之字汇释[C]//容庚先生百年诞辰纪念文集.广州:广东人民出版社,1998:607-618.

[2]魏宜辉.论战国楚系文字中省体之“?”字及相关问题[C]//古文字研究:第二十八辑.北京:中华书局,2010:535-539.

[3]黄德宽,徐在国.郭店楚简文字考释[C]//吉林大学古籍整理研究所建所十五周年纪念文集.长春:吉林大学出版社,1998:107.后收入同作者《新出楚简文字考》,安徽大学出版社,2007:12.

[4]陈伟.郭店竹书别释[M].武汉:湖北教育出版社,2003:211-213.

[5]魏宜辉.论战国楚系文字中省体之“?”字及相关问题[C]//古文字研究:第二十八辑.北京:中华书局,2010:535-539.

[6]马承源.上海博物馆藏战国楚竹书(七)[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[7]宋华强.《上博(七)·吴命》“姑姊大姬”小考[EB/OL].http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=930.

[8]于省吾.《鄂君启节》考释[J].考古,1963(8):422.

[9]郑刚.战国文字中的“陵”和“李”[C]//楚简道家文献辩证.汕头:汕头大学出版社,2004:61-75.

[10]郭永秉.续说战国文字的“夌”和从“夌”之字[C]//古文字与古文献论集续编.上海:上海古籍出版社,2015:91.

[11]裘锡圭.《战国文字及其文化意义研究》序言[C]//教育部重大课题攻关项目“战国文字及其文化意义研究”结项报告,2014:3.

[12]郭永秉.续说战国文字的“夌”和从“夌”之字[C].古文字与古文献论集续编//上海:上海古籍出版社,2015:94.

[13]赵平安.释郭店简《成之闻之》中的“”字[J].新出简帛与古文字古文献研究.北京:商务印书馆,2009:350-353.

[14]于省吾.释[J].甲骨文字释林.北京:中华书局,1989:417-418.

[15]黄锡全.汗简注释[M].武汉:武汉大学出版社,2010:86.

[16]郭沫若.甲骨文合集[M].北京:中华书局,1982:343.

[17]陈伟.新出楚简研读[M].武汉:武汉大学出版社,2013:254-259.

[18]黄德宽.古文字谱系疏证[M].北京:商务印书馆,2007:3096.

[19]李家浩.北大汉简《仓颉篇》中的“秭”字[C]//出土文献研究:十六辑,2017:205-209.

[20]肖雪晴.战国文字中从“来”一类字分析[D].合肥:安徽大学,2017.

[21]李桂森,刘洪涛.释“华”及相关诸字[C]//出土文献:第五辑.上海:中西书局,2014:163.