生态治理技术在山湖苑黑臭水体整治中的应用研究

2020-04-13

(1.常熟市尚湖水利管理服务站,江苏 常熟 215500;2.江苏省望虞河常熟管理所,江苏 常熟 215500;3.常熟市水务局,江苏 常熟 215500)

城市因水而秀美,因水而灵动。目前,城市经济发展、人口增长与水环境承载能力不足的矛盾日趋突出,河道生态系统承受的压力在持续增加,城市水环境遭到严重威胁。常熟市位于江苏省东南部,河网密布,是典型的江南水乡。因城市经济发展,常熟城区水质不容乐观,部分河道出现黑臭现象,制约了常熟经济社会可持续发展。2015年,国务院发布《水污染防治行动计划》,将城市黑臭水体治理列入其中并提出整治目标要求,黑臭水体治理日益成为研究热点。

焦志杰[1]通过对昆山市古仙江治理前后4个监测断面污染物去除效果进行分析,研究截污纳管、清淤、增氧曝气、水生植物及微生物技术在黑臭水体治理中的成效。李丽[2]系统分析了生境改善、生态构建、生态维护管理在黑臭河道生态治理中的应用情况。吴刚等[3]以常熟市曹家湾河、蒋家村河黑臭水体整治工程为例,在前期调研、污染成因、对策研究、过程控制、效果分析等方面开展工作。朱丽丽等[4]以常熟市山湖苑河为例,重点进行了水环境问题分析、黑臭成因诊断并以水体生态系统的时间、纵向、横向、垂向维度为思路对水体生态治理策略进行初步探讨。本文以常熟市山湖苑河黑臭水体生态治理为例,基于水体黑臭成因,重点对黑臭水体整治措施及治理效果进行跟踪分析,探讨城市河流生态治理方式,为今后城市黑臭水体生态治理提供参考。

1 水体状况

山湖苑河位于常熟市中心城区甸桥村,在虞山尚湖风景名胜区与尚湖饮用水源保护区之间(见图1)。该河道为断头浜,仅南侧与外河连通,河道总长750m,由300m环形河道及450m主河道组成,河道宽度为15~20m,水体面积0.91hm2,汇水区面积14.09hm2。山湖苑河存在的主要水环境问题为夏季河道内多处暴发蓝藻[4](见图2),散发强烈鱼腥味,居民投诉时有发生,严重影响两岸百姓日常生活;河道水质不佳,水体透明度差,溶解氧含量低,达到轻度黑臭级别;水体流动性差,整体水生态状况较差。

图1 山湖苑黑臭水体位置

图2 山湖苑黑臭水体蓝藻暴发实景

2 黑臭成因

黑臭反映的是有机污染在水体中的一种极端现象[5],水体黑臭现象的形成具有十分复杂的原因。对于黑臭水体的治理,首先要分析河道黑臭成因。山湖苑河夏季蓝藻大面积暴发,河道黑臭主要由以下原因造成[4]:外源污染是河道黑臭的主要污染源,也是藻类暴发时营养物质的主要来源,外源污染主要为污水管网错接、漏接、混接导致的生活污水直排以及初期降雨径流;河道断头及原有筑坝导致水体流动性差;河道淤积严重,底泥有机质降解和污染物释放导致水体内源污染;河道两岸生态结构单一脆弱,生态系统基本丧失了生态净化功能,水体自净能力弱。

3 整治目标

山湖苑河水体黑臭成因较多,因此针对该河道的治理应多措并举,系统考虑多种适用技术、措施相结合进行综合治理。根据山湖苑河自然环境特征、周边土地利用现状、污染排放特性和河道治理目标,以“因地制宜、综合措施、技术集成、统筹管理、长效运行”为基本原则,将山湖苑河水污染防治、蓝藻治理、生态系统建设以及生态文明建设融为一体,全面控制内外污染源,控制河道内蓝藻暴发,提升水质,改善河道生态系统。

4 治理措施

河道治理工程共分为外源污染控制和水质净化工程、内源污染控制工程、河道生态修复工程、活水循环工程4个板块。河道总体布局图及河道整治后效果图见图3、图4。

图3 山湖苑河总体布局

图4 山湖苑河主河道整治后效果

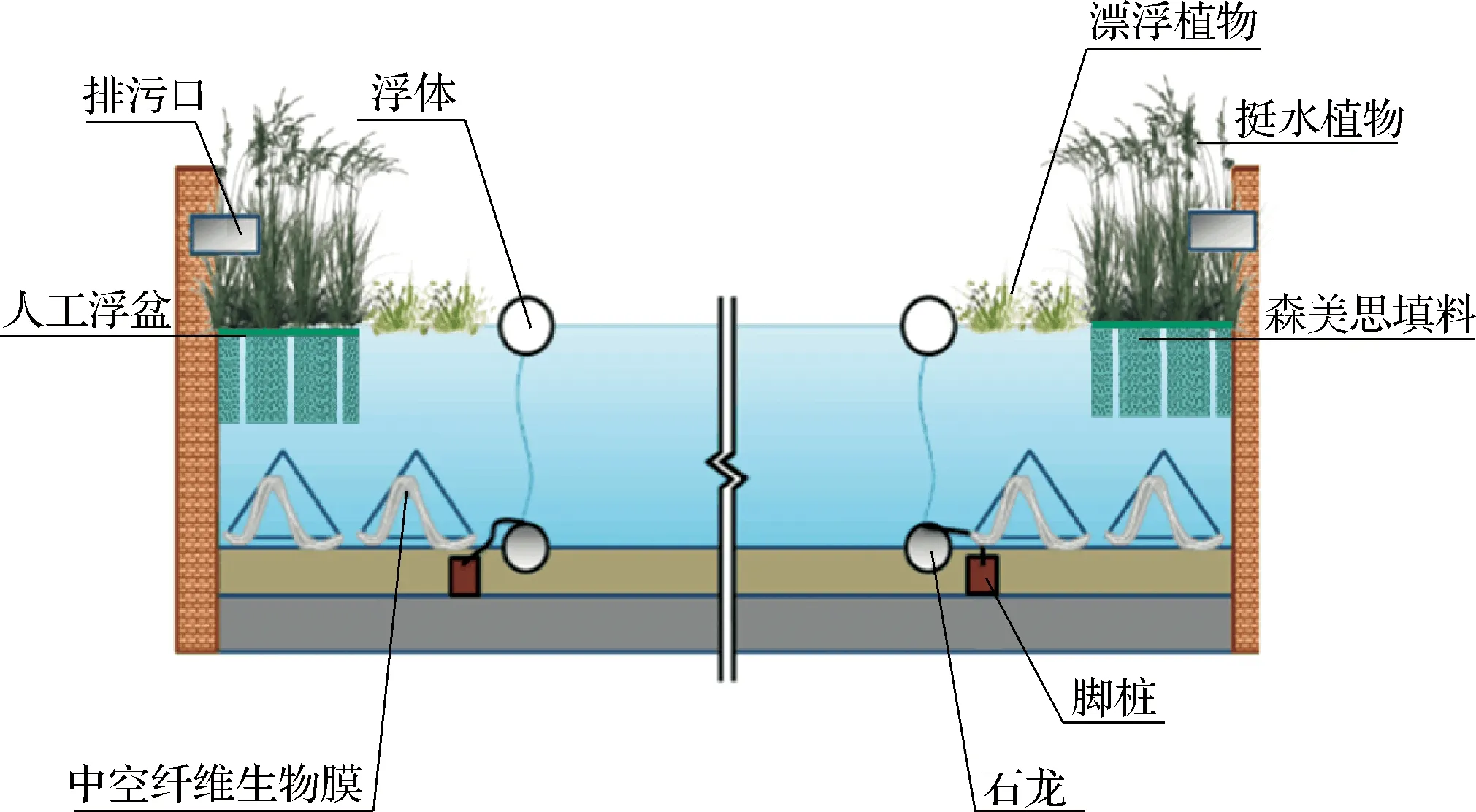

4.1 外源污染控制和水质净化工程

在河道两侧设置815m河道原位三相净化系统(见图5),拦截并处理初期雨水及未完全截污的生活污水。该系统可实现物化作用、微生物降解、植物吸收三者的统一。其基本构造是全封闭柔性围隔+森美思填料+中空纤维膜+先锋漂浮植物+挺水植物。全封闭柔性围隔创造独立的雨、污口排放空间,阻断与主河道的水力和物质交换;森美思填料快速降低水体污染物浓度,并在填料周边形成高浓度污染物生境;中空纤维生物膜对溶解态和颗粒态有机物进行高效快速降解;先锋漂浮植物对分解产生的氮、磷进一步深度处理。

图5 三相净化系统

通过泵站抽取原位三相净化系统出水,接入800m2人工复合梯级湿地及840m2景观型边坡表面流湿地(工艺为微曝气垂直流湿地+水平潜流湿地)进行深度净化,见图6,最后通过生态河道(工艺为沉水植物+生态浮床)的水力循环过程,输送到河流末端,以此来循环往复整个处理流程。

图6 人工湿地效果

4.2 内源污染控制工程

对河道污泥采用底泥原位消减技术,并加入缓释型底泥修复材料,降解和维持底泥有机质含量,同时固定沉积物中的磷。

4.3 活水循环工程

在环形河道设置溢流坝,分隔人工复合湿地出水与河水,同时实现环形河道内水体逆时针单向流动;在东南侧河流末端设置液压坝,在保持常水位的基础上,利用水泵使河道水体呈逆时针流动,实现活水循环,改善河道内水动力条件;利用人工曝气增氧技术,设置浮水喷泉式曝气机2台,太阳能解层式曝气机3台,罗茨曝气风机4台,消除水体分层,提高水体复氧能力,实现河道内活水循环,改善河流水质。河道活水循环示意图见图7。

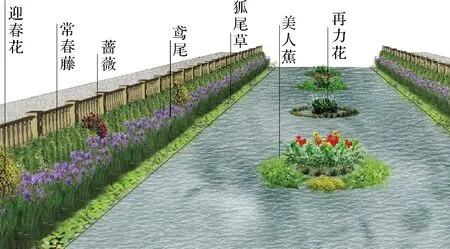

4.4 河道生态修复工程

利用生态浮床浮岛、硬质驳岸生态改造工程,改善河道生境,提高生物多样性,优化河流生态系统。在主河道两侧设置1600m人工生态浮床,在河道中央设置26座人工生态浮岛,浮盆上种植挺水植物、漂浮植物,浮盆下悬挂复合填料,加强对河道水质的净化能力。对主河道硬质驳岸进行生态改造,结合河道原位三相净化系统的配置,将硬质驳岸与生态浮床相结合,驳岸上种植迎春、连翘、常春藤等挂壁式植物,柔性围隔内的人工浮床种植耐污型、景观性强的挺水植物和漂浮植物,共计1024m;将环形河道原有垂直混凝土驳岸拆除改造为生态驳岸,共计80m。

图7 山湖苑河活水循环示意图

5 治理效果

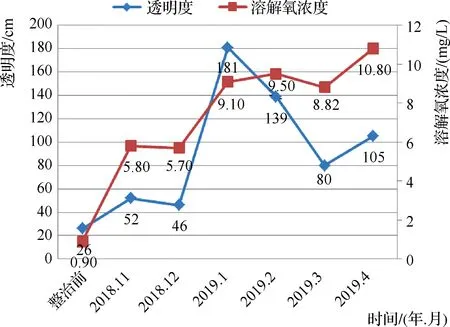

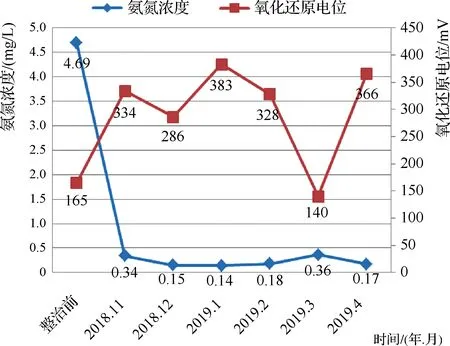

山湖苑黑臭河道通过历时5个月的生态整治,水质得到较大改善。第三方检测机构根据《城市黑臭水体整治工作指南》相关要求,对山湖苑河开展了持续半年的水质监测,主要指标数据见表1。根据山湖苑河所有采样监测数据绘制变化曲线图(见图8、图9)。

表1 山湖苑河水质监测数据汇总

图8 水质监测数据(透明度、溶解氧)变化曲线

图9 水质监测数据(氨氮、氧化还原电位)变化曲线

由图8分析可得,2018年11月基本完成土建施工后,溶解氧及透明度指标已明显提高;2019年1月设备全面运行后,这两项指标进一步显著提高。整治后,山湖苑河水体透明度监测指标最高值达1.81m。根据实地观察,部分河段可直接看到河底卵石,视觉感官上河道水体清澈,鱼虾成群,治理成效明显。在设备全面运行后,透明度始终维持在80cm以上,但透明度指标受降雨、季节变化影响较大,数据波动较明显。山湖苑河溶解氧浓度从轻度黑臭状态的0.90mg/L增加至9.0mg/L左右,数据增长10倍,溶解氧浓度大幅增加,指标达到地表水环境质量标准Ⅱ类水,水生态环境和水质净化能力大大提升。

由图9分析可得,2018年11月基本完成土建施工后,山湖苑河氨氮含量由4.69mg/L大幅下降到0.50mg/L以下,下降近89%,已远低于城市轻度黑臭水体指标。在半年的水质监测中,该指标稳定保持在0.20mg/L左右,指标达到地表水环境质量标准Ⅱ类水。数据表明通过原位三相净化工程、人工湿地及生态河道的循环治理对消除氨氮作用明显。氧化还原电位指标是4项指标中整治前后变化最小的,均维持在较优水平。

在半年的水质监测中,山湖苑河水质稳定达标,说明外源污染和水质净化工程、内源污染控制工程、河道生态修复工程、活水循环工程运行状况良好,水体达到长治久清的目标。

6 优缺点分析

原位三相净化系统无须土建池体施工,没有用地空间难题,较灵活便捷,去除效率高,施工及后期运行维护操作简单,自带景观效果。相比传统人工湿地工艺,人工复合湿地大大改善并增强了水质处理效果与运行稳定性,成为周边居民休息健身的场所。原位消减技术可就地解决污泥处理问题,无须挖取及运输,无二次污染,施工成本较低,无死角,见效快,可有效改善底泥环境。生态修复工程中生态浮岛及生态浮床均安装方便,既可有效降解有机物浓度以及氮、磷营养盐,使河流能够恢复一定的自净能力,又改善了原有河道驳岸的冰冷硬质景观效果,增加了河道的美观性。活水循环工程使断头浜恢复了河道水体循环,消除了水体分层,可制造富氧活水流,改善水体微生环境和景观,提高河道自净能力。

植物的维护是人工湿地系统后期运营管理工作的重点与难点,后期的运营及长效管理需要保证足够的资金及人力。人工生态湿地及曝气装置均会在白天产生一些噪声。

7 结 语

通过对山湖苑河黑臭水体整治应用及成效进行研究,可以看出生态治理措施对于河道黑臭水体消除、水质改善、河道生态系统修复、景观效果提升起到了十分积极的作用。外源污染控制和水质净化工程、内源污染控制工程、河道生态修复工程、活水循环工程共同作用,保证了河道长治久清。山湖苑工程的实施,不仅改善了沿岸居民的生活品质,受到周边居民认可,而且作为典型案例对常熟市黑臭水体的生态治理意义重大,取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。꿺