“出尔反尔” “忘恩负义”的代言人

2020-04-10高利

高利

课 文: 《烛之武退秦师》(苏教版高中语文课本必修三)

作 者: 左丘明

原文摘录

且君尝为晋君赐矣①,许君焦、瑕②,朝济而夕设版焉③,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

课本注解

① 尝为晋君赐矣: 曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋惠公回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

② 许君焦、瑕: (晋惠公)许诺给您焦、瑕两城。

③ 朝济而夕设版焉: (晋惠公)早上渡过黄河(回国),晚上就筑城防御。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板。

注解溯源

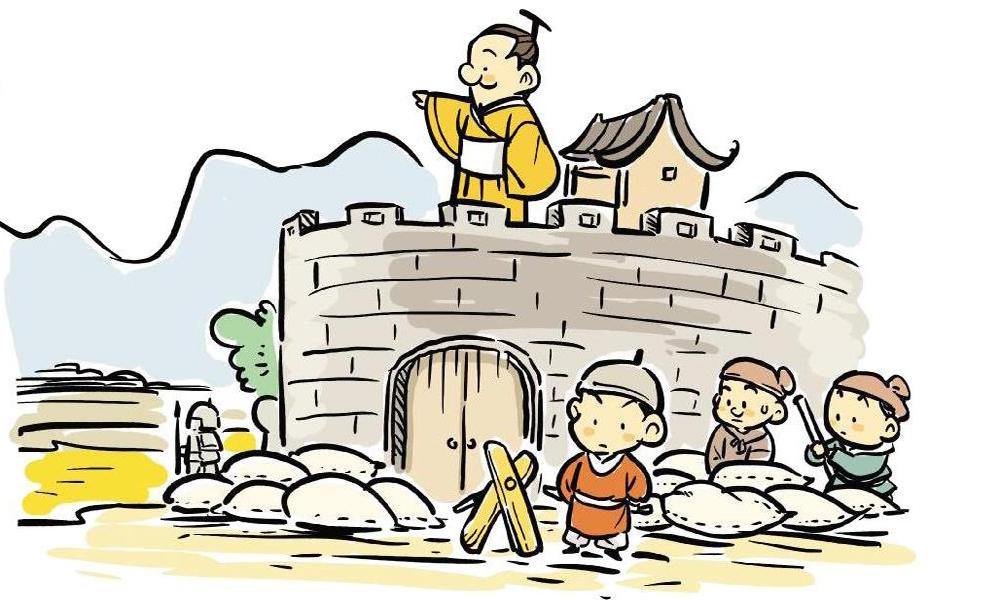

公元前630年,晋文公(重耳)联合秦穆公(秦伯)包围了郑国。郑国紧急派出烛之武去说服秦伯,请他退兵。

烛之武不负众望,凭三点理由说服了秦伯。

一是郑国灭亡,受益的只有晋国。因为晋国土地扩张、实力变强,秦国的实力也就相对削弱了。

二是鄭国不灭,可以帮着秦国在东方道路上招待使节,成为秦国外交上的帮手。

第三点理由,就是前面摘录的这段文字所说的,晋国出尔反尔是有历史的!这要追溯到晋惠公(夷吾)时期。

夷吾原本逃亡在外,经过多年流浪终于回到晋国成为国君,《左传》《史记》中均对该事件有着详细的记载。课本注释中涉及的“剧情”主要如下:

里克等已杀奚齐、悼子,……里克使迎夷吾于梁。夷吾欲往,吕省、郤芮曰:“内犹有公子可立者而外求,难信。计非之秦,辅强国之威以入,恐危。”乃使郤芮厚赂秦,约曰:“即得入,请以晋河西之地与秦。”及遗里克书曰:“诚得立,请遂封子于汾阳之邑。”秦缪公(注:即秦穆公,后同)乃发兵送夷吾于晋。齐桓公闻晋内乱,亦率诸侯如晋。秦兵与夷吾亦至晋,齐乃使隰朋会秦俱入夷吾,立为晋君,是为惠公。

在求人帮助自己时,对外,夷吾向秦穆公许诺“即得入,请以晋河西之地与秦”,对内,向支持自己的里克许诺“诚得立,请遂封子于汾阳之邑”。

可是,一旦当上国君,夷吾就开启了“败人品”模式。他不但没有给里克封地,还以杀了前两任君主为由赐死里克。当然这是表面的说法,真正的理由是自己的哥哥重耳还流浪在外,他担心里克会帮重耳篡权。毕竟,里克起初是想迎回重耳继位,只不过重耳拒绝了,加上夷吾又许诺分封土地,他才帮助夷吾回国。

如果说为了消除政权不稳定因素而杀了里克还说得过去,那么,夷吾对秦穆公的答复就很让人无语了:

惠公夷吾元年,使邳郑谢秦曰:“始夷吾以河西地许君,今幸得入立。大臣曰:‘地者先君之地,君亡在外,何以得擅许秦者?寡人争之弗能得,故谢秦。”

“我是想言出必行啊,但大臣们认为我许诺的时候不是国君,因此不算数……我争了很长时间都没说服他们……说话不算数真不是我想的……”你可以想象秦穆公听到这番答复的心情吗?

“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”,晋惠公对秦穆公的欺骗和伤害可不止这一次。

其实,几年后,当听完烛之武的一番劝说后,秦穆公心里的气愤指数可能比你以为的还要高。因为按照史书的记述,晋惠公对秦穆公的欺骗和伤害可不止这一次。

四年,晋饥,乞籴于秦。缪公问百里奚,百里奚曰:“天菑流行,国家代有,救菑恤邻,国之道也。与之。”邳郑子豹曰:“伐之。”缪公曰:“其君是恶,其民何罪!”卒与粟,自雍属绛。

五年,秦饥,请籴于晋。晋君谋之,庆郑曰:“以秦得立,已而倍其地约。晋饥而秦贷我,今秦饥请籴,与之何疑?而谋之!”虢射曰:“往年天以晋赐秦,秦弗知取而贷我。今天以秦赐晋,晋其可以逆天乎?遂伐之。”惠公用虢射谋,不与秦粟,而发兵且伐秦。

以上故事用一句话概括就是:去年,晋国闹饥荒秦国来相救;今年,秦国闹饥荒,晋国不但不救,还趁火打劫攻打秦国!秦穆公因此大怒,“亦发兵伐晋”。你以为这就完了?

六年春,秦缪公将兵伐晋。……九月壬戌,秦缪公、晋惠公合战韩原。惠公马鸷不行,秦兵至,公窘,召庆郑为御。郑曰:“不用卜,败不亦当乎!”遂去。更令梁繇靡御,虢射为右,辂秦缪公。缪公壮士冒败晋军,晋军败,遂失秦缪公,反获晋公以归。

这次,秦穆公抓住了晋惠公,本来准备杀掉他“祀上帝”,以报三番五次羞辱之仇。但经过一番考虑,最终还是“十一月,归晋侯”——把他放了回去!

所以,秦穆公对晋惠公真的是“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”啊!

弟弟晋惠公是“出尔反尔”“忘恩负义”的代言人,哥哥晋文公却是“言必信,行必果”。

晋惠公这一次次的出尔反尔和忘恩负义,虽然得到了一些眼前的利益,但也影响了自己的威望、民心的向背、国家的形象以及他这一脉政权的稳固性和正当性,还有秦国对晋国储君的态度。晋惠公死后,他的儿子即位(即晋怀公),但不久后,秦国又扶持晋惠公逃亡在外的哥哥重耳回国为君(即晋文公)——和当年支持他一样。

有意思的是,晋惠公和晋文公虽然是兄弟,但龙生九子,各个不同,晋文公和晋惠公还真不一样。在这次围郑之前,晋文公重耳就已经在与楚国的城濮之战中表现出自己的“言必信,行必果”了。

重耳逃亡到楚国时,楚成王待他如上宾。重耳许诺楚成王,如果自己有一天回国当政,两国交战时一定让晋军“辟君三舍”。四年之后,重耳回国继位,成了晋文公。三年后,楚国和晋国在中原交战,重耳信守诺言——

楚得臣怒,击晋师,晋师退。军吏曰:“为何退?”文公曰:“昔在楚,约退三舍,可背乎!”

这就是“退避三舍”这个成语的由来。

这兄弟俩一个是恩怨分明、知恩图报,一个是出尔反尔、无耻到底,人品一个天上一个地下。果然是性格(人品)决定命运(成就),人品差的,老成为别人埋汰的对象,两千多年过去了,依然为人所不齿;人品好的,不仅在身前成就了春秋五霸的功业,还为我们留下了一个励志、仁义的美好故事。

如果感兴趣,可翻阅《史记》《左传》等,读一读“重耳之亡”的故事吧,对理解《烛之武退秦师》这篇文章也有大大的好处。

“温润如喻”同学发来邮件提问

每次提笔想要写点什么,却又写不出来。创作灵感要到哪里去找呢?感觉有好多东西可以写,但是没有思路,只有一个“想写关于……”的念头。该怎么办?

文学创作的灵感,往往来源于我们日常的阅读积累和生活体验。它有时是灵光一现,有时是某一想法逐渐酝酿、完善的过程:它在我们的潜意识里生根发芽,待时机成熟时,自然浮现。

所以,平时要像积累素材一样积累灵感。也许是一句奇怪的对话,也许是有趣的视觉画面,也许是听到一首歌曲时内心复杂的感受,把这些全都记录下来,储存在脑海中。同时要多阅读多思考,积累阅读经验,并细心观察生活,丰富生命感悟。

当你产生“想写关于……”的念头时,可以把你脑海里呈现的画面先写下来,比如通过问自己“场景里有什么”“它是怎么样的”“它让我联想到什么”等问题,搭建起创作的框架,将自己的想法转换成文字,最后再连成篇。如此多次尝试、练习,语言运用能力随之提高,也就更容易把握“灵感”,创作出自己的作品。

嘉善第二高级中学某同学提问 写作文时,不敢质疑作文材料的观点,怎么办?

对作文材料里值得商榷的观点进行质疑,考验的是同学们的辩证思维、批判思维和独立思考的能力。培养这类理性思维能力,可以尝试从以下几个方面入手。

了解常见逻辑谬误,细心观察、分析生活中的思维误区。

平时可以阅读一些关于逻辑方面的图书、文章,例如理查德·保罗的《逻辑谬误十七式》等,学习并掌握常见的逻辑谬误,如以偏概全、偷换概念、非黑即白等等,分析日常生活中的思维误区并避免这些错误。

克服思维惰性,审慎求证,养成独立思考的习惯。

面对网络上的一些热门文章和热议话题,我们要克服思维惰性,坚持独立思考,多方了解事件,梳理不同的立场和观点,从论证前提、论据、论证过程等角度出发,对事件进行理性、客观的审视,最终形成自己的看法。

研读写作范例,培养理性思维,促成理性写作。

我们可以研读课本中的经典论述类文本,如《劝学》《师说》《不自由毋宁死》等,借鉴其说理艺术。同时品读高考高分论述文,赏析其谋篇布局的逻辑。研读这些文本,有利于培养我们的理性思维和在行文过程中严谨论证的习惯。

要注意的是,写作论述文时,不论是赞同材料中的观点还是反对材料中的观点,最重要的是自圆其说,不要为了“质疑”而“质疑”。

问题收集: 嘉善第二高级中学 陆琼嘉

嘉善第二高级中学某同学提问

碎片化的阅读究竟是有利还是有弊?

由于学业压力重、业余时间有限,碎片化阅读或许已经成为不少同学主要的阅读模式。

碎片化阅读,能够让我们充分利用自己零碎的时间,随时随地获取多元、丰富的信息,短篇的文章也通常易读、富有趣味性,能够满足不同人的阅读需求。但碎片化阅读,也会带来一些负面影响:知识过于浅层、不完善,解剖和分析不全面,不利于我们构筑完整的知识体系;习惯于阅读短篇文章,不利于培养专注力,久而久之,会让人慢慢失去深度思考和深度学习的能力,变得懒散。

所以,同学们在进行碎片化阅读时,须注意:

(1) 选择可靠、权威的知识来源。

信息化时代,很多人通过手机进行碎片化阅读,但网络上的信息良莠不齐,其内容的真实性难以辨别。因此,同学们平时要尽量选择可靠、权威的媒体、作者作为信息知识的来源,如《人民日报》、新华社、《光明日报》、《中国青年报》等。

(2) 明确阅读目的,增强自主学习意识,提高阅读效率。

借助碎片化的阅读方式获取了丰富的知识之后,同学们应当基于提升素养、完善自我的目标,将信息进行筛选整理,并进行后续的识记、理解。比如将读到的人物事迹、新闻事件作为素材摘录到自己的笔记本上,或对自己感兴趣的知识进行更深入的探究和阅读等。

但同学们依然要坚持深度阅读,唯有如此,才能促进自身思维的发展提升以及知识体系的完善。

問题收集: 嘉善第二高级中学 陆琼嘉