D-INSAR在矿区土地塌陷范围的监测应用

2020-04-09肖宇宁

肖宇宁

摘要:雷达差分干涉测量技术(D-INSAR)是一种目前较为先进的地表形变监测方法。在监测地表微小形变方面,D-INSAR与常规方法相比有着显而易见的优势。它不仅能以厘米量级甚至更小尺度监测地表形变,且能对大面积测区进行快速的监测,极大的推进了地表形变遥感应用领域的研究。本试验选取一矿区影像数据,应用D-INSAR技术对该影像进行二轨法差分干涉处理,从而得到该矿区的主要形变区域,结果表明了该方法在山区矿山开采沉陷范围监测的可行性并提出几点改进方法。

Abstract: D-INSAR is a relatively advanced method of surface deformation monitoring. D-INSAR has obvious advantages over conventional methods in monitoring small surface deformations. It can not only monitor the surface deformation on the order of centimeters or even smaller scales, but also can quickly monitor large-area measurement areas, which greatly promotes the research on the application of surface deformation remote sensing. In this experiment, the image data of a mining area is selected, and the D-INSAR technology is used to perform two-track differential interference processing on the image to obtain the main deformation area of the mining area. The results show the feasibility of this method for monitoring the mining subsidence area in mountainous areas and several improvements are proposed.

關键词:D-INSAR;土地塌陷;监测;矿区

Key words: D-INSAR;land subsidence;monitoring;mining area

中图分类号:TD327 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)06-0261-02

0 引言

采矿引起地面沉降和塌陷是矿山开采地区经常发生的一种破坏灾害,也是我国最重要的地质灾害类型之一[1],西部地区地形起伏较大,地貌复杂多变,属于地质灾害易发区。在地下采煤作用下,采空区地面塌陷会毁坏交通、水利设田以及各种建筑、工程、农田,而且人民生命财产安全受到威胁,对区域经济建设带来负面影响。这种由地下开采引起的损害已不仅仅是个环境问题,而且影响到矿区城市的社会和谐与可持续发展[2]。

合成孔径雷达差分干涉测量技术(Differential Interferometry SyntheticAperture Radar,D-INSAR)是由合成孔径雷达干涉测量技术发展而来的,是一种目前较为新颖的地表形变观测方法[3]。在灾害检测、滑坡观测、地震形变等方面该技术有着广泛的应用。与传统水准测量、GPS测量比较,D-INSAR技术在微小地表形变监测上有着明显优势。它监测地表形变的精度能达到厘米级甚至亚厘米级,而且对大面积地表形变的监测效率提高显著。该技术不仅能从静态层面提供宏观的监测数据,还能在动态层面提供定量的监测数据,对遥感技术应用到地表形变领域起到了很大的推动作用。

1 D-INSAR微小变形测量原理

在地表形变监测领域,该技术的研究主要集中于星载INSAR系统,机载INSAR系统应用较少,本文应用的技术是基于卫星系统。为研究方便,在本试验中,未考虑大气的影响。

为分离出形变信息,具有显著影响的参考趋势面和地形因素必须从初始干涉相位中去除,也就是所谓的二次差分[4]。对于二次差分,目前的主要有三种研究方法:二轨法、三轨法以及四轨法[5]:

①二轨法:两景雷达影像形成干涉像对数据结合外部数字高程模型数据进行差分的方法。

②三轨法:三景雷达影像形成一个为地形像对和一个地形-形变像对进行差分的方法。

③四轨法:四景雷达影像形成两个干涉像对(其中一个为数据高程模型)进行差分的方法。

“二轨”法和“四轨”法原理类似的,“四轨”法利用两景雷达影像通过干涉的方法生成的数字高程模型去除了地形的影响。“三轨”法去除地形影响则利用地形干涉像对以及地形-形变像对,从而不用利用新的数字高程模型数据。

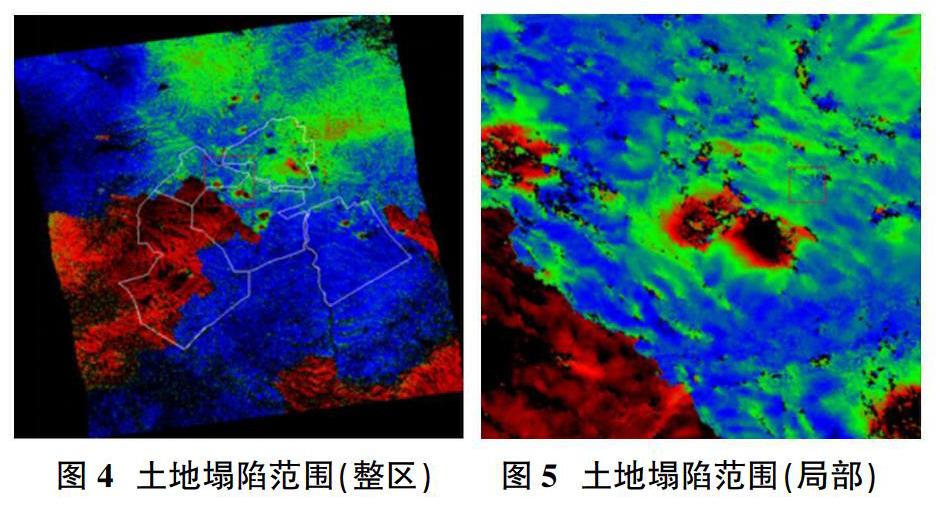

“二轨”法和“四轨”法的原理如图1所示, “三轨”法的原理如图2所示。

2 “二轨”法干涉测量数据处理流程

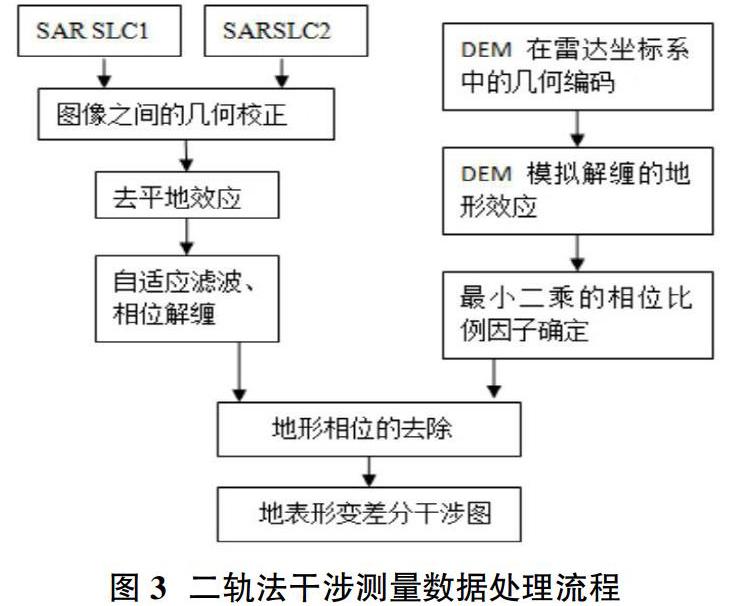

“二轨”法是利用另外获取的DEM数据来消除地形因素的影响,从而得到形变信息。“二轨”法主要有以几个步骤:①干涉图像对的配准、滤波处理,生成干涉纹图;②对DEM点进行重采样,利用轨道参数进行坐标转换,将DEM数据转换到可使用坐标系统,从而得到DEM数据相位值;③通过DEM模拟的干涉纹图去除干涉纹图中的地形值;④将去除地形效应的干涉纹图转换到地理坐标系统。该方法的具体数据处理流程如图3所示。

3 D-INSAR在矿区土地塌陷范围的动态监测应用

本次的实验矿区的范围长约为50千米,宽约为30千米,其范围涵盖了整个的试验矿区。文选取了TerraSAR-X卫星于2011年11月至2012年1月之间所获得的SAR影像进行合成孔径卫星差分干涉测量以监测该矿区土地塌陷范围的研究。TerraSAR-X在距地514千米高的极地轨道上围绕地球运转,可收集高质量的X波段雷达数据,卫星的运行不依赖气象条件、云层覆盖和照度,分辨率可达1米[6]。

本实验选取了四景雷达影像作为备选数据,其成像时间分别为2011年11月21日,2011年12月2日,2011年12月13日和2012年1月4日。通过时间基线,空间基线的综合对比分析,最后选取2011年11月21日的成像影像作为主图像,2012年1月4日的成像影像作为辅图像进行差分干涉测量的实验研究数据,对实验区的土地塌陷范围进行监测。该影像为单视斜距复影像,是雷达信号聚焦形成的最基本的影像,该影像数据内容丰富,其中就能提取出本实验的关键数据——振幅及相位信息。该影像原始數据的几何特征保持完好,但不包含坐标信息。其成像模式为条带成像模式(SM),分辨率约为2米。

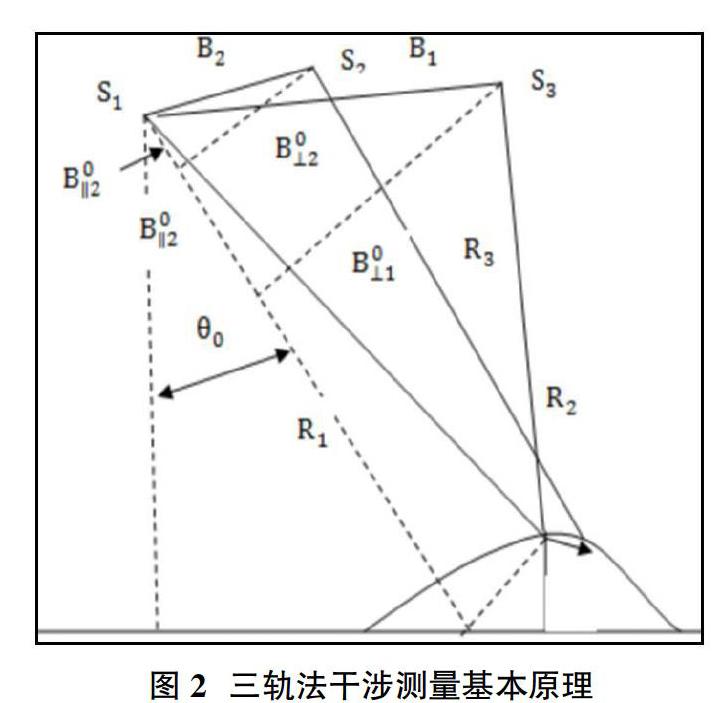

本实验运用二轨法差分干涉测量得到研究区域的形变范围,形变结果如图4、图5所示。

从图中可以发现,主要的试验形变区域分布都比较集中,主要分布于影像的中部偏东北区域。

4 结论及展望

试验的最后的形变的结果在上一节中已经做了介绍,结果表明,应用该方法可对矿区塌陷范围进行监测。同时也要意识到形变结果不仅仅是由于采矿活动导致的土地的塌陷,也包含其他因素影响,如山体滑坡、塌方导致的地表的下沉。且由于雷达影像的获取时间是2011年11月至2012年1月,在该时间区段内,试验区域有过大范围的降雪,而降雪的沉积或者融化对试验的准确性也有相当的影响。该方面的影响在本文中不做具体分析。

本实验只是对D-INSAR进行初步的运用于研究,要实现D-INSAR技术高精度监测矿区的土地塌陷的范围与塌陷强度,还应在以下几方面改进:①对于类似矿区这种地形起伏较大的区域,数据处理过程中容易产生失相干现象。为避免该现象,源数据的相干性问题须解决,主要是复影像的时间、空间相干性。时间相干性就是必须保证观测目标在时间间隔内的一致性,空间相干性就是临界基线距必须在空间上满足要求。②在进行形变信息提取时,在条件允许的情况下应借助于永久散射体合成孔径雷达干涉测量技术(PS-INSAR),即选取若干影像精配准控制点(PS点)。PS点可通过在成像区域的合适位置安装电磁信号发射器或角反射器获得。③充分利用地理信息系统(GIS)将多源数据融合分析。根据使用目不同,多源数据分为地形、地貌、地质、采矿以及常规监测数据等。通过GIS强大的数据分析功能,分析塌陷区地表变形特点、变形趋势及变形内部联系,也可预测塌陷区未来的动态变化。

参考文献:

[1]纪万斌,等.塌陷与灾害[M]北京:地震出版社,1996.

[2]吴立新,高均海,葛大庆,等.基于D-INSAR的煤矿区开采沉陷遥感监测技术分析[J].地理与地理信息科学,2004.

[3]陈基炜.新技术在城市地面沉降研究中的应用[J].上海地质,2001.

[4]胡庆东、毛士艺.干涉SAR图像的降噪方法及水平地形效应消除[J].北京航空航天大学学报,1999.

[5]王超,张红,于勇,刘智.雷达差分干涉测量[J].地理学与国土研究,2002.

[6]倪维平,边辉,严卫东,等.TerraSAR-X雷达卫星的系统特征与应用分析[J].雷达科学与技术,2009.