社交网站使用强度和社会比较对妒忌情绪的影响

2020-04-09薛滢

薛滢

摘要:目的:调查大学生社交网络的使用现状,考察社交网站的使用强度和社会比较对大学生产生妒忌情绪的影响。方法:此研究在现有研究的基础上,使用社交网站使用强度问卷、妒忌问卷、社会比较量表,对肇庆学院随机抽取的500名在校大学生进行调查研究。结果:社交网站的使用情况在性别上存在显著差异,即男生最经常使用的社交软件的好友数量显著多于女生,女生在每天平均花费在社交网站的时间、情感投入程度都显著高于男生。向上社会比较不存在性别和文化水平差异,但在城镇和农村存在着显著差异,即城镇向上社会比较倾向高于农村。社交网站使用强度、向上社会比较与妒忌情绪两两之间存在着正相关(p<0.01)。

Abstract: Objective: To investigate the current situation of college students' use of social networking sites, and to investigate the impact of the use of social networking sites and social comparisons on jealousy among college students. Methods: Based on the existing research, this study used social networking sites use intensity questionnaires, jealousy questionnaires, and social comparison scales to investigate 500 college students randomly selected from Zhaoqing University. Results: There is a significant gender difference in the use of social networking sites, that is, the number of friends who use social software most often is significantly higher for boys than for girls, and the average time and emotional investment of girls on social networking sites are significantly higher than boys. There is no difference in gender and cultural level in upward society, but there are significant differences in urban and rural areas, that is, urban society tends to be higher than rural society. There was a positive correlation between the use of social networking sites, upward social comparison, and jealousy (p <0.01).

关键词:大学生;社交网站;社会比较;妒忌情绪

Key words: college students;social networking sites;social comparison;jealousy

中图分类号:G206 文獻标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)06-0227-04

0 引言

随着智能通讯技术的迅猛发展,今天人们即将告别4G通讯时代,而迎接5G时代的到来。而人与人之间的互动早已不再局限于单纯、实时、面对面的交流形式,非面对面、以计算机为媒介为代表的多种交流方式俨然成为了这个时代的主流。[1]已有许多研究表明,社交网站能够降低个体的孤独感,提升个体的自尊、生活满意度和幸福感水平。它能够帮助人们维系现实中已形成的人际关系网络,并在此基础上去建立新的人际关系。[2]但另有一些研究却指出,使用社交网站反而会降低人们的幸福感。面对这两个完全相反的结论,有学者就对其进行了研究,最终发现解决前面两个结论冲突的关键因素是“妒忌”——即个体在使用社交网站的过程中体验到的妒忌情绪,极有可能降低个体的主观幸福感水平。所谓妒忌,是个体主观的不愉快情绪,它混合着自卑、怨恨甚至可能是敌意,是在自我相关领域中与优势他人进行社会比较时所产生的。因此,妒忌研究最初的思想来源是社会比较理论。在社会比较理论中,个体具有评价自己的内驱力。而向上社会比较,即是个体在缺乏客观标准的情况下,通过借助和相似他人的比较与借助和比自己优秀的他人的比较,来实现其自我评价,而妒忌则是个体在做向上社会比较的过程中所产生的情绪后果之一。[3]因此,我们可以提出假设:H1向上社会比较能够正向预测妒忌。

了解他人的优势信息是引发妒忌的典型条件,而在社交网站(例如微信朋友圈、微博、QQ空间、哔哩哔哩等APP的视频分享等等)中其实存在诸多触发妒忌的条件。可以说,人们在社交网站中输出的大量分享和信息,都为引发妒忌提供了一定的基础。就有研究表明,妒忌的一个重要诱因是社交信息的消费。个体在社交网站上去浏览好友们或者陌生人发布的信息、图片或视频分享等等,就有可能触发妒忌。并且,更多的社交网站用户会更愿意向好友们展现积极的、理想的自我,这意味着人们在社交网站中所接收到的信息会更加积极化、社交网站中的他人会更加优势化。这便是社交网站中导致个体做出向上社会比较的因素。一些实证研究还表明,社交网站中的个体不仅会很容易地做出向上社会比较,更重要的是个体在社交网站中所做出的向上社会比较也会更容易地产生“自己不如他/她优秀”的消极情感,导致个体更容易地产生妒忌情绪。已有一些研究指出,社交网站使用也能够去正向地预测妒忌情绪,社交网站使用强度越高,个体所体验到的妒忌情绪也就越多。这说明,社会比较和社交网站的使用都与诱发妒忌情绪有一定的关系,而且社会网站中存在着引发个体向上社会比较的因素。[3]因此,我们提出以下研究假设:H2社交网站使用强度、向上社会比较与妒忌情绪之间存在相关关系。

1 对象与方法

1.1 被试

采用随机抽样法从肇庆市肇庆学院中抽取500名在校的大学生进行了问卷调查,在收回和整理后所得到的有效问卷总共422份,有效回收率约83.20%。其中男生163人(38.63%),女生259人(61.37%)。在本次研究中,被试最常使用的社交软件是微信,并且使用微信的被试人数达到被试总人数的94.70%。

1.2 研究工具

1.2.1 社交网站使用度问卷

采用已有的社交网站使用强度问卷中文版。问卷一共有8个题项。其中,前面的2个题项通过自我报告法来测量个体在社交网站中的好友数量及社交网站日平均使用时长;后面的6个题项通过“非常不符合”到“非常符合”5点评分,来测量个体与社交网站的情感联系强度以及社交网站融入个体生活的程度。在本次研究中,对个体在后6个问题上的得分进行了简单相加,最后计算出个体的总均分,以此作为“社会网站使用强度”的分值。

1.2.2 妒忌问卷

采用了Tandoc Jr,Ferrucci和Duffy的研究中所采用,经翻译并回译了而最终确定的妒忌问卷中文版。该妒忌问卷总共包含8个题项,其中题项的内容是:“看到别人总是玩得很开心,我感到沮丧”“我希望能像一些朋友们那样尽可能多地去旅行”等等。而所有题项均采用1到5五级评分,所有项目得分相加即为妒忌问卷总分,而个体所得的分数越高,表明其妒忌情绪越强。

1.2.3 社会比较量表

采用的是Gibbons 和 Buunk编制的爱荷华荷兰社会比较倾向量表(Iowa-Nwtherlands Comparison Orientation Measure,INCOM),即由白学军、刘旭和刘志军翻译的中文版本。该量表规定在“社交网站(QQ空间、微信朋友圈或微博等等)”情境中进行比较。其中,社会比较分为向上社会比较分量表和向下社会比较分量表,分别包含6个题项,一共12个题项。采用5点评分,1表示“很不符合”,……5表示“很符合”;各分量表全部项目的得分相加起来为总分,而分数越高代表个体更倾向于采取该社会比较方式。在本研究中,前6个题项的总均分为向上社会比较分量表的分值,后6个题项为向上社会比较分量表的分值。

2 结果分析

2.1 被试社交网站使用强度差异分析

2.1.1 社交网站使用强度男女性别差异分析

本次调查被试总人数为422,使用SPSS 18进行统计分析。为考察不同性别的使用者分别在微信好友数量、日均使用时间及情感投入程度上的差异,本研究采用了独立样本t检验进行分析。

从表1可以得出:最经常使用的软件好友数、平均花费时间、情感投入程度在性别上存在显著差异,即男生最经常使用的社交软件的好友数量显著多于女生,女生在每天平均花费在社交网站的时间、情感投入程度都显著高于男生。

2.1.2 社交网站使用强度的地区、文化水平差异分析

对社交网站使用强度的地区进行独立样本t检验分析,可以得出:在好友数量、日均使用时间、情感投入度等方面,农村和城市无显著差异,说明农村和城市的社交网站使用强度是相同的。对社交网站使用强度在不同文化水平上进行单因素方差分析,结果得出:社交网站使用强度在不同文化水平上不存在显著差异。

2.2 被试向上社会比较差异分析

通过独立样本t检验分析结果显示,向上社会比较在性别上不存在显著性的差异,即男性与女性在社会比较倾向是不存在差异的。

对向上社会比较的文化水平进行单因素方差分析,结果得出:向上社会比较在不用文化水平上不存在显著差异。

对向上社会比较在农村和城镇进行独立样本t检验,由表2可以看出:向上社会比较在城镇和农村存在着显著的差异,即城镇向上社会比较倾向高于农村。

2.3 被试妒忌情绪分析

对妒忌情绪和性别、地区进行独立样本t检验分析可以看出,妒忌情绪在男女不存在显著性差异,也就是说男女在妒忌情绪的水平是相同的。对妒忌情绪在不同文化水平上进行单因素方差分析可以看出,妒忌情绪在不同文化水平上不存在显著差异。

2.4 社交网站的使用强度、向上社會比较与妒忌情绪的关系的探讨

2.4.1 社交网站使用度、向上社会比较与妒忌情绪相关分析

为了了解社交软件使用强度、向上社会比较与妒忌情绪的相关关系,使用SPSS 18进行了相关分析,结果如表3。

由表3结果可以看出,社交网站使用强度、向上社会比较和妒忌情绪两两之间均存在着正相关的关系。

2.4.2 社交网站使用度、向上社会比较与妒忌情绪回归分析

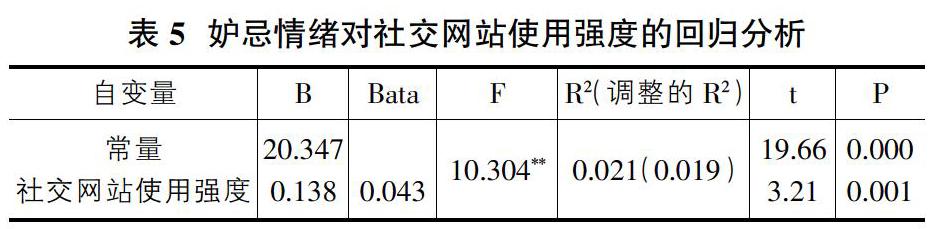

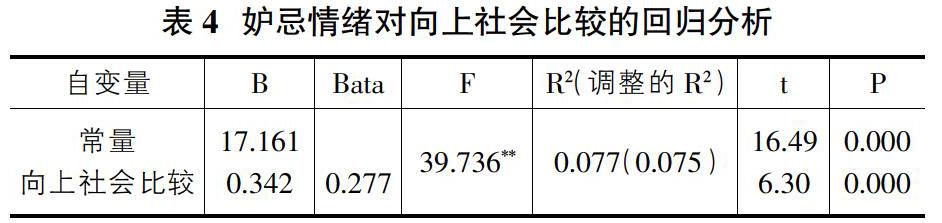

对社交软件使用强度、向上社会比较和妒忌情绪做进行进一步的回归分析,通过SPSS 18得出的回归方程如表4、表5。

由表4、表5可以看出,向上社会比较与妒忌情绪建立起回归方程为:Y=0.342X+17.161;社交网站使用强度与妒忌情绪建立起回归方程为:Y=0.138X+20.347。可以看出,社交网站使用强度、妒忌情绪分别可以正向预测妒忌情绪。

3 结果与讨论

3.1 不同性别在社交网站使用强度的差异分析

3.1.1 男生在最经常使用的社交软件的好友数量显著多于女生

对于社交网站使用情况在性别差异上,男生在最经常使用的社交软件的好友数量显著多于女生。其原因可能是:首先,在社会化过程即性别角色的获得与分化的过程中,男女生的交往动机存在差异,交往的行为模式也不同。即是说,比起男生,女生在交往上取得成功的自信会更低,而在交往过程中产生的自卑感也会比男生更强,这也是女生在交往上更多表现为被动接受他人交往,而不像男生那么积极主动的原因。这种交往动机差异的结果是,无论在线上还是线下男生在结识新好友的数量上都比女生更具优势。[4]其次,相对于女生,男生在现实生活中获得的社会支持较少、求异性动机较强,在网上交友也基本上没有安全隐忧,从而进一步强化了男生的线上交友动机,使得男生相比于女生更喜欢在社交网站上结交线下不认识的朋友[5]。

3.1.2 女生在日平均花费时间和情感投入程度则都显著高于男生

在社交网站日平均花费时间和情感投入程度上,女生显著高于男生。其原因可能有:男女生维持和加深与他人关系的方式不同。男生虽然通过线上方式认识新好友,但是在维持既存的社会关系上,更多是通过网络游戏、运动、聚餐等形式去促进朋友间的互动、增进友谊。而女生心思细腻,倾向于通过交谈、分享秘密等来加强朋友间的纽带。[5][6]因此,在使用社交网站日平均花费的时间和情感投入程度上,女生显著高于男生。

3.2 向上社会比较的城乡差异

在向上社会比较中,城乡之间存在着显著的差异,即城镇向上社会比较倾向高于农村。来自城市的大学生,其生活群体有来自不同阶层的人群,城市的经济相较于农村更加发达,贫富差距较大,相对的竞争的压力也会较大。为了适应城市的生活,他们会倾向于比自己优秀的个体进行向上社会比较,以此来提升自己。而长期的向上社会比较会产生低人一等的效应,从而引发妒忌情绪。来自农村的大学生,其生活群体大多是与自己相似的,农村的生活节奏相对较慢,经济较于城市比较落后,而且大多数农村主要是同个宗族建立起来的,人际关系大部分是靠血缘关系来维持。在这样的生活环境下,人们会较少地进行向上社会比较。有研究表明,比起少数派群体成员,在多数派群体成员中发生群际社会比较与获得更多的认同[7]。来自农村的大学生其文化背景想比较于城市更重视集体主义,更重视自己与他人是相似的,能获得更多的认同感。而来自城市的大学生其生活的文化背景更重视把自己作为一个独立的个体,重视把自己与他人区分开来,可能通过向上社会比较去提升自我,从而获得自我认同感。

3.3 社交网站使用强度、向上社会比较与妒忌情绪的关系

在本次研究中,由表2可以说明,社交网站使用强度能夠去正向地预测妒忌情绪,即个体的社交网站使用强度越高,其体验到的妒忌情绪越大;而且,向上社会比较也能去正向地预测妒忌情绪,即向上社会比较越强,其妒忌情绪的体验也越强。这与以往的研究结果一致。

由表4结果可以看出,社交网站使用强度、向上社会比较和妒忌情绪两两之间均存在着正相关的关系。即社交网站使用强度与向上社会比较、妒忌情绪存在显著正相关,向上社会比较与妒忌情绪存在显著正相关。

以往有研究发现,人们在社交网站中倾向于呈现自我相关的积极信息,交流生活的积极面。当大学生花较多的时间在社交网站上,不可避免会接触各种信息,而社交网站上相对较多的是积极的自我呈现。太长时间地接触他人优势信息,易诱发个体的向上社会比较。向上社会比较是指与处于优势地位的竞争对手进行的比较,这些竞争对手包含“与我相似背景”和“事实上比我优秀”的个体(或群体)。有研究表明相对于优秀群体,一般群体的成功更可能使被试的感受到自尊威胁,并产生更多的抑郁、焦虑等,从而也表现出更高的内隐妒忌[8]。对于大学生这样特殊的群体,其社会经验不足,在其经常使用的社交网站中大部分是与自己生活背景相似的人,比如自己的朋友或者家人,长时间沉浸在其发布的积极信息中容易产生向上比较,觉得自己不如别人,进而容易唤起妒忌情绪。

4 结论

①男生在最经常使用的社交软件的好友数量显著多于女生;女生在日平均花费时间和情感投入程度则都显著高于男生。②在向上社会比较中,城乡之间存在着显著的差异,即城镇向上社会比较倾向高于农村。③社交网站使用强度、向上社会比较和妒忌情绪两两之间均存在着正相关的关系,即社交网站使用强度与向上社会比较、妒忌情绪存在显著正相关,向上社会比较与妒忌情绪存在显著正相关。

5 不足和展望

样本主要是选择大学生群体,样本数量偏少,可能会导致研究的代表性不高。因此,以后可以扩大样本范围,提高研究的普遍性。本研究虽然探讨了社交网站使用强度与向上社会比较对妒忌情绪发的影响,但是两者之间是否存在中介机制影响妒忌情绪还需要进一步的研究。此外妒忌情绪的影响因素受到多方面的影响,社交网站使用强度与向上社会比较只是其中的一部分。需要提出的是,妒忌情绪作为一种不被社会认可的情绪,具有内隐社会认知的特点,需要对被试进行进一步的测验,判断其内隐妒忌情绪和外显妒忌情绪是否一致。

参考文献:

[1]陈浩,赖凯声,董颖红,付萌,乐国安.社交网络(SNS)中的自我呈现及其影响因素[J].心理学探新,2013,33(6):541-553.

[2]牛更枫,鲍娜,周宗奎,范翠英,孔繁昌,孙晓军.社交网站中的自我呈现对生活满意度的影响:积极情绪和社会支持的作用[J].心理发展与教育,2015,31(5):563-570.

[3]丁倩,张永欣,周宗奎.社交网站使用与妒忌:向上社会比较的中介作用及自尊的调节作用[J].心理科学,2017,40(3):618-624.

[4]刘彦华,曾宪翠.大学生人际交往的差异性研究[J].当代青年研究,2007(10).

[5]赵伟佳.大学生社交网站使用强度、自尊和抑郁的关系:有调节的中介效应[D].山东师范大学,2018.

[6]郝若琦.美国大学生社交网站使用动机研究[D].西北大学,2010.

[7]付宗国,张承芬.群际情境下向上社会比较信息对自我评价的影响[J].心理科学,2004(01):84-87.

[8]杨丽娴,张锦坤.社会比较中的妒忌:基于不同测量方式[J].心理科学,2008(03):685-688,698.