我国大气污染治理的进展与生态文明时代的机遇和挑战

2020-04-09鲁玺张少君邢佳王韵杰陈文会丁点吴烨王书肖段雷郝吉明

鲁玺,张少君,邢佳,王韵杰,陈文会,丁点,吴烨,b,王书肖,b,*,段雷,b,郝吉明,b,*

a State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control,School of Environment,Tsinghua University,Beijing 100084,China

b State Environmental Protection Key Laboratory of Sources and Control of Air Pollution Complex,Beijing 100084,China

1.引言

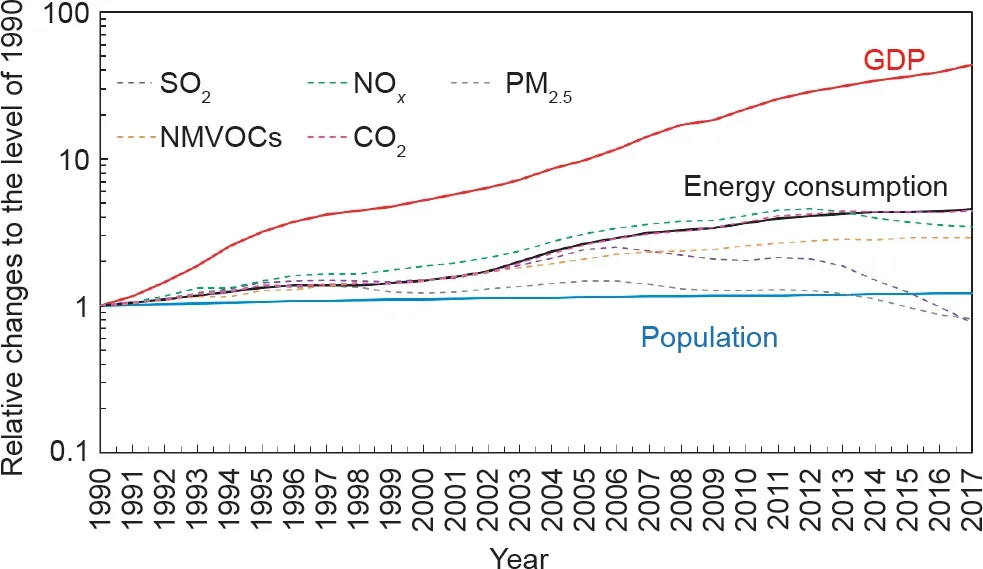

在过去的30年中,中国经济高速增长。从1990年到2017年,中国国内生产总值(GDP)增长了43倍,年均增长率超过10%[1]。中国经济高速增长与化石燃料消费(尤其是煤炭)密切相关。煤炭也是各种大气污染物和二氧化碳(CO2)排放的主要来源。中国的CO2排放量和能源消耗量分别在2007年和2009年超过了美国,中国也成为了世界上最大的能源消耗和碳排放国家。2017年,中国贡献了全球23.2%的能源消耗量和27.6%的CO2排放量[2]。中国二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和一次细颗粒物(PM2.5)的排放量分别于2007年、2012年和2006年达到了历史最高[3,4],其峰值年排放水平分别为1990年的2.5倍、4.6倍和1.5倍(图1[5,6])。2017年,我国338个城市中约有70%仍未达到国家环境空气质量标准(NAAQS)[7],PM2.5浓度未达标是其中最突出的问题。中国同时面临着改善空气质量和应对气候变化的双重压力。

在过去的30年里,中国一直致力于将大气污染、碳强度与经济增长脱钩,最终建立具有可持续发展和生态文明特征的社会发展模式。在早期阶段(20世纪70年代和80年代),中国主要在地方层面实施大气污染治理,主要工作是控制烟(粉)尘排放。后来,酸雨成为中国一个严重的、大面积(曾影响超过30%的国土面积)的环境问题,对南部和西南部地区的影响尤其严重。自20世纪90年代以来,针对燃煤行业SO2减排的监管已变得更加严格[8]。这些努力使得中国的SO2和PM2.5的总排放量在2010年前达到了峰值[5]。

PM2.5污染的前体物种类复杂、形成机制复杂,其污染治理也最具挑战性。在这样的背景下,中国的空气质量管理已转变为一种新的模式:从最初侧重于单一污染物或单一部门的控制行动,转变为通过区域联防联控或甚至全国层面协同努力,减少来自多个部门的多种前体物排放。近年来,中国实施了一系列政策,包括2018—2020年的“蓝天保卫战三年行动计划”,以及面向2035年的“美丽中国”中长期目标。后者要求中国的空气质量得到根本改善:到2035年所有城市的PM2.5的年浓度要低于35 μg·m-3[世界卫生组织(WHO)建议的第一过渡阶段目标值]。为了实现这一目标,除了更严格的末端治理措施外,深入调整工业结构和能源系统的去碳化也是至关重要的。

另一方面,自1980年以来,中国的碳强度(即单位GDP的CO2排放量)已经快速下降,这反映了为提高能源效率而采取初步行动的有效性,以及最近的中国应对气候变化的战略。2015年在巴黎召开的联合国气候变化大会(COP21)上,中国承诺将碳强度相较于2005年降低60%~65%,并在2030 年或更早实现碳达峰(作者注:中国最新气候目标包括,2030年单位国内生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上;CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和)。到2030年,日益增加的清洁和低碳能源的使用将在中国从相对碳-经济脱钩向绝对碳-经济脱钩的过渡中起到重要作用。减少大气污染物和减少温室气体(GHG)、特别是CO2的排放密不可分。2015年,联合国大会(UNGA)提出了2030年可持续发展目标(SDG)[9],强调了一条具有多重效益的协同途径,并将其作为应对可持续性发展复杂挑战的重要手段。自2012年以来,中国政府一直在推进国家生态文明建设战略的实施,以实现经济增长与生态环境负面影响的脱钩,建设“美丽中国”。显然,大气污染治理和应对气候变化在这一进展中都发挥着关键作用。本文全面回顾了过去30年来中国为解决不断变化的大气污染治理问题所做的努力。在建设生态文明的征程上,为了应对臭氧(O3)污染控制、PM2.5浓度持续降低等新挑战,我们需要继续努力探索大气污染与气候变化协同应对的综合路径。

图1.1990—2017年期间中国国内生产总值(GDP)、能源消耗和人口趋势,以及SO2、NOx、一次PM2.5、非甲烷挥发性有机化合物(NMVOC)和CO2的排放量趋势,1990年的数值为1。国内GDP、能源消耗和人口数据来自中国国家统计局。2010—2017年空气污染物(SO2、NOx、PM2.5和NMVOC)的排放数据来自清华大学的中国多尺度排放清单(MEIC)[5]。CO2排放数据来自国际能源署(IEA)[6]。

2.从酸雨到霾污染——生态文明建设的急迫问题

20世纪80年代,煤炭和其他化石燃料的过度使用导致了SO2和NOx的大量排放,这些气态污染物在大气环境中被氧化成硫酸和硝酸,并且可以传输数百公里,在区域范围内造成酸沉降[8]。酸雨成为中国遇到的第一个严重的区域性空气污染问题。在中国的南部和西南的部分地区,煤炭中的含硫量高达4%;在这些区域,碱性颗粒物起到的酸中和作用又比中国北方地区弱得多,导致其酸雨问题在中国最为突出[8]。酸雨对环境、农业生产、人类和复杂的生态系统(如地面植被和生物多样性)都构成了严重的威胁。据估计,酸雨在中国的社会成本高达320亿美元[8]。

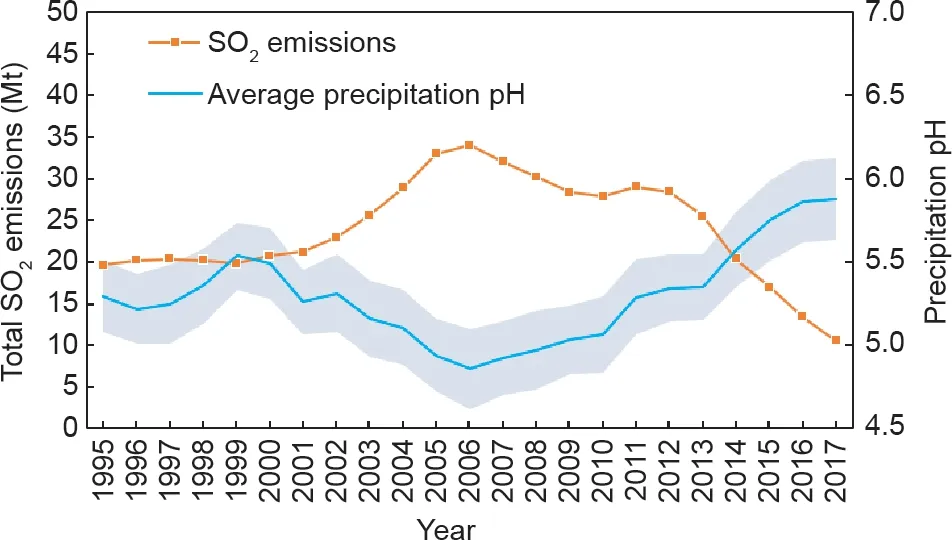

在过去20年中,中国平均降水酸度(即平均pH值)与总SO2排放量之间存在显著的负相关关系(皮尔逊相关系数r=-0.90)(图2)[10]。平均降水pH值的最低值和总SO2排放量的峰值都出现在2006年,当时中国约三分之一土地都受到酸雨威胁。据估计,以区域硫沉降和氮沉降通量为指标,2006年中国酸雨的严重程度与20世纪80年代中欧的污染程度相当或比其更高[8]。

与对酸雨问题的反应相比,中国决策者对PM2.5污染问题的认识历程更加漫长。20世纪90年代哈佛大学发表的美国东部六城市研究对认识PM2.5污染的健康影响具有里程碑意义。研究表明细颗粒物(PM2.5)暴露(而非粗颗粒物暴露)与每日死亡率相关性极高[11],这促使美国环保署(EPA)在1997年制定了全球第一个PM2.5环境空气质量标准[12]。随后,中国研究人员开始测量大气PM2.5浓度并分析其化学组成。1999年,清华大学研究小组率先在北京对大气PM2.5浓度进行了连续测量,发现当时的PM2.5年平均值在115~127 μg·m-3之间[13]。与粗颗粒物主要来自一次气溶胶不同,PM2.5的主要化学成分是二次气溶胶(如硝酸铵、硫酸铵和有机气溶胶)。这表明仅靠自20世纪70年代以来就实施的粉尘排放控制措施无法有效降低PM2.5浓度。

高浓度PM2.5污染俗称雾霾,在冬天经常席卷中国众多城市,显著降低了能见度并损害了人们的健康。直到2012年,中国才修订环境空气质量标准(NAAQS),采用WHO第一过渡阶段目标值(35 μg·m-3)作为PM2.5的年均浓度限值。政府也开始逐步建立PM2.5监测网络,以监测更多地区的PM2.5浓度,并向公众提供实时结果。在2013年,中国74个重点城市中有96%未能达到NAAQS年均PM2.5浓度限值。京津冀(BTH)地区的城市污染最为严重,该区域的PM2.5年均浓度是标准限值的2~3倍。在2013年1月的一次严重雾霾污染事件中,小时PM2.5浓度的最高记录高达800 μg·m-3[14]。卫星上的图像对气溶胶光学深度(AOD)的反演结果,可用于表征地面PM2.5的连续趋势。卫星数据证实,BTH区域面临着中国最严重的PM2.5污染,并在2004—2007年期间严重恶化[15]。

根据2015年全球疾病负担(GBD)研究,PM2.5污染暴露每年导致中国110万人死亡,大气PM2.5暴露也被确定为中国疾病负担的一个重要风险因素。基于GBD的研究成果,世界银行估计,2013年由空气污染(包括室内暴露)导致的过早死亡成本接近当年国内生产总值的10%,这一比例明显高于欧洲和北美发达国家[17]。鉴于空气污染对公众健康的严重影响,毫无疑问,改善空气质量已成为中国发展生态文明的核心领域。

3.从排放控制到空气质量管理——生态文明的关键任务

图2.1995—2017年期间全国平均降水pH值和总SO2排放量的趋势。从酸雨监测网络连续观测的74个站点获得降水pH数据[10];蓝色带表示平均值在一个标准差内的间隔。SO2的排放数据来源于MEIC模型。

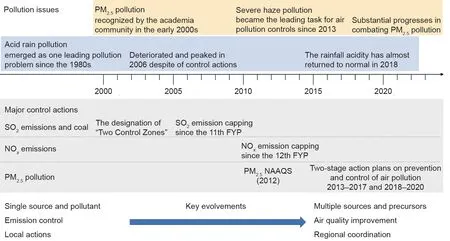

随着近30年来社会的快速发展,中国的空气质量管理的目标也在不断演进:一开始是酸雨和NOx排放,现在则重点关注PM2.5污染(图3)。酸雨相关管控措施在20世纪90年代主要集中在对燃煤SO2排放的控制上。然而,直到“十一五”期间采用了多样化技术和政策手段后,SO2排放量增长趋势才得到扭转(2007年达峰)。如果没有政治问责制的创新改进、SO2排放核查以及火电厂安装和运行烟气脱硫(FGD)的经济激励,就不可能实现SO2排放的有效控制。NOx的来源比SO2更为广泛,包括燃煤、移动源和其他化石燃料燃烧。因此,控制NOx排放的行动更加广泛和复杂,并且需要多个部门之间的协作。控制PM2.5污染不仅需要多部门、多污染物的持续减排,还需要考虑气象和大气化学机制的复杂影响。目前,中国已经实施了区域联防联控的综合行动,以尽量减少PM2.5污染对生态和社会的不利影响。自2013年以来,PM2.5污染防治标志着我国的空气质量管理战略从排放总量控制向质量改善和风险管控转变。PM2.5污染的根本改善已成为我国生态文明建设成功与否的关键指标。

3.1.SO2排放的脱钩

《中华人民共和国大气污染防治法》(以下简称《大气污染防治法》)于1987年制定[18]。在最初的版本中,工业有害气体、烟尘和恶臭污染是主要的关注点,只对炼油厂、合成氨的工厂、炼焦厂以及有色金属冶炼等工业行业进行SO2控制。1995年对《大气污染防治法》进行了第一次修订,增加了一章关于控制燃煤污染的内容,以解决SO2排放和酸雨问题。这一修订要求划定酸雨和SO2污染控制区(“两控区”)[19]。酸雨控制区是指降水pH≤4.5、硫沉降超过临界负荷以及SO2排放量大的地区。SO2污染控制区的划分则基于环境中SO2浓度的超标情况。由国家环境保护总局(SEPA)[现生态环境部(MEE)]提出的两控区划分方案被中华人民共和国国务院(以下简称国务院)批准,作为国家的SO2污染防治政策。两控区涵盖全国11.4%的领土(总面积为1.09×106km2),对两控区设定了到2010年限制SO2排放总量的目标,限制了高硫煤的生产和使用,并要求新建和改建的燃煤电厂采用两控区政策要求的脱硫装置。

尽管2000年修订的《大气污染防治法》要求安装烟气脱硫系统,但其却并未得到严格实施[20]。因此,在煤炭消耗激增的影响下,2002—2006年间SO2的总排放量增加了近50%(图2),加剧了全国范围内的酸雨污染[10]。这种情况在“十一五”规划(2006—2010年)中得到了扭转,该规划设定了将SO2总排放量减少10%的目标。总量排放控制目标首次成为对省级和市级政府的强制性要求,没有实现该目标的地方领导人会在干部评估时受到影响,“十一五”规划也因此被认为是一个里程碑[21]。

图3.中国大气污染治理的重要里程碑和政策演变,包括对SO2和NOx排放以及PM2.5环境浓度的控制行动。FYP:五年计划。

除了政治问责制外,国家还采取了针对SO2排放量的核查和财政激励措施[20];例如,自2007年以来,燃煤电厂需要安装在线监测设备(CEMS),以报告烟气脱硫装置的运行状况并监控烟气中SO2的实时浓度。烟气脱硫装置运行正常(即至少90%的电力投入使用)的发电厂可享受每千瓦时0.015元人民币的补贴。否则,将处以不低于脱硫补贴的罚款。因此,热电厂中烟气脱硫的使用率从2005年的14%增加到2010年的86%。从2005年到2010年,尽管中国的发电量增长了约80%,但电力这一中国最大人为源所产生的SO2排放量却减少了23%。根据官方统计,从2005年到2010年,中国的SO2总排放量减少了14%[22],这说明“十一五”规划在控制SO2排放方面取得了巨大成功,卫星观测结果也证明了这一趋势[23]。酸雨问题由此得到了极大的改善[10]。

3.2.NOx 排放的脱钩

另一方面,与SO2的控制行动相比,中国的NOx排放法规相对滞后。NOx来源涉及高温燃烧的多个行业,这就使得减少NOx排放的难度更大、成本更高。除了燃煤电厂和工业锅炉,机动车尾气排放和其他化石燃料的燃烧也是NOx排放的重要来源。自下而上的排放清单和卫星观测结果都表明,1990—2010年间中国NOx总排放量增加了三倍(图1)。2000年以来,许多大城市都经历了快速机动化的过程,城市二氧化氮(NO2)浓度超过了NAAQS限值。在中国许多地区都观察到环境PM2.5[25]和降水[10]中硝酸盐(NO3-)与硫酸盐(SO42-)的比率呈上升趋势。但是,直到“十二五”(2011—2015年)才启动了NOx排放总量控制政策。

借鉴“十一五”期间控制SO2排放的成功经验,中国政府制定了相似的强制性目标,即在“十二五”期间将NOx排放量减少10%。火力发电厂是政策制定者的主要目标部门,因为这些火力发电厂的排放量至少占全国NOx总排放量的30%[26]。控制SO2排放的许多政策手段和管理措施(如CEMS)也适用于NOx排放控制。2010年,燃煤电厂主要依靠低氮燃烧器(LNB)控制NOx,而NOx去除效率更高的选择性催化还原(SCR)技术的应用比例仅占12%。“十二五”期间,中国加严了燃煤电厂的排放标准,将NOx排放限值设定为100 mg·m-3,这是当时世界上最严格的标准。2015年,NOx限值进一步修订为50 mg·m-3,即超低排放限值[27]。因此,到2015年,超过80%的火力发电厂安装了SCR来控制NOx的排放。在“十二五”期间,NOx总排放量减少了10.9%,这扭转了过去十年NOx排放量快速增长的趋势[28,29]。

3.3.PM2.5浓度脱钩

2012年,NAAQS修订版第一次纳入了PM2.5作为法规污染物,标志着中国空气污染控制的一个战略性里程碑。随着公众开始逐渐了解PM2.5污染、大气能见度与健康之间的关系,PM2.5浓度已成为比其他大气污染更为易懂的指标。国务院发布的《2013—2017年大气污染防治行动计划》(以下简称《行动计划》)的主要目标是改善全国空气质量,减少重污染天数。与以前由国家环境保护总局提出、国务院批准的两控区政策不同,《行动计划》是第一次由国务院直接领导和推动的大气污染防治政策。这也说明,消除PM2.5污染需要国家和地方比以往任何时候都多的协作和努力。东部三个主要地区[京津冀、长江三角洲(YRD)和珠江三角洲(PRD)]的PM2.5污染控制目标要求更加严格:在2013—2017年期间,将PM2.5的平均浓度分别降低25%、20%和15%。虽然2013—2017年的气象条件变化稍有利于降低京津冀地区的PM2.5浓度,但排放量的减少仍是环境PM2.5浓度下降、健康效益提高的主要因素[30]。北京的目标是2017年平均浓度低于60 μg·m-3,即在五年内把2013年浓度(89 μg·m-3)降低30%以上。

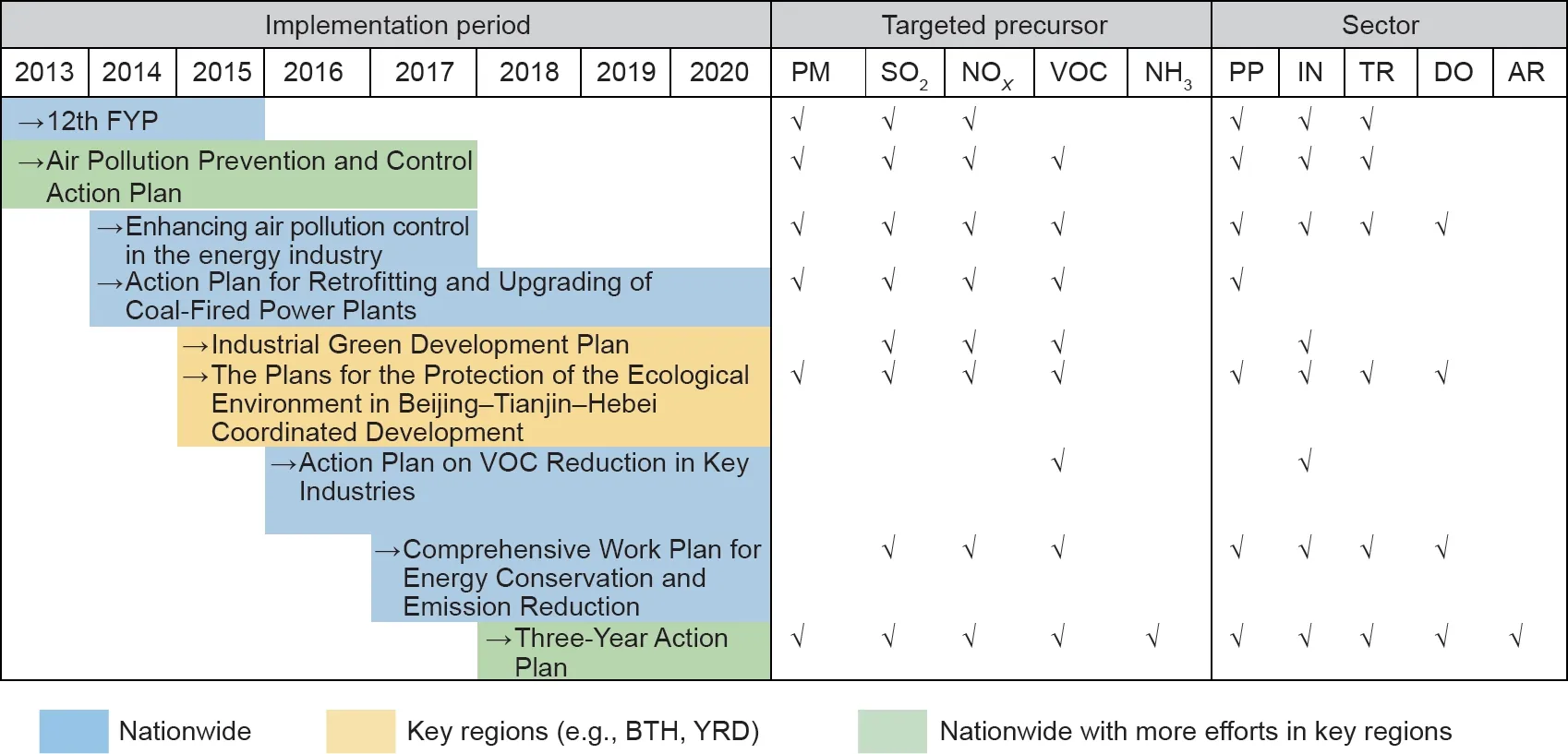

图4总结了2013年以来中国政府实施控制PM2.5污染的主要行动计划。该政策体系的变化趋势十分明显,即逐步涉及更多类别的PM2.5前体物和排放区域,因为针对单一污染物或单一区域的传统控制措施不足以实现《行动计划》所要求的大幅降低PM2.5浓度的目标。值得注意的是,由于工业活动的快速增长和对钢铁行业的宽松控制,卫星观测结果估算的SO2排放量和硫酸盐浓度在2010—2011年期间均略有反弹(图2),超过了发电厂SO2控制的减少量[31]。因此,工业污染部门采取了一系列严格的控制措施,包括加严工业排放标准、淘汰小散污企业、淘汰落后工艺以及工业锅炉升级改造[32]。与其他前体物(如SO2和NOx)的控制措施相比,2013年之前中国对挥发性有机化合物(VOC)和氨(NH3)排放的控制相对宽松[33]。应用响应曲面模型(RSM)研究污染最严重的京津冀地区PM2.5浓度对前体物排放的非线性响应关系,可知PM2.5的浓度主要同NH3和有机化合物[例如,非甲烷挥发性有机化合物(NMVOC)、中等挥发性有机化合物(IVOC)和主要有机气溶胶(POA)]的排放有关[34]。为了达到NAAQS的PM2.5标准[35],到2030年,全国NMVOC的排放量必须比2012年至少减少36%。因此,2015年启动了针对石化行业、有机化工行业、表面涂装行业以及包装印刷行业的全面VOC控制计划。RSM计算表明,1990—2005年期间NH3排放量快速增加导致硫酸盐和硝酸盐浓度增加了50%~60%[36,37]。硝酸盐已成为京津冀地区PM2.5的主要成分,并导致了严重的雾霾[38,39]。其中一个重要的原因是,SO2浓度已经显著下降,在富氨和高湿条件下更加有利于硝酸盐向颗粒相的转变[39,40]。因此,中央政府已认识到控制NH3排放的重要性,并将农业部门(如农作物种植和水产养殖)也纳入了2018—2020年的蓝天保卫战三年行动计划中。

图4.2013年以来主要的大气污染控制政策。

如图4所示,除了实施在全国层面上的控制行动,几个重点地区采取了更大力度的控制措施。由于中央政府和公众的日益关注,重点城市(如北京和上海)的空气质量已经得到了改善,PM2.5污染有所减轻。经过二十年的努力,北京在PM2.5污染的治理上取得了巨大成就。事实上,北京早在20世纪90年代就开始实施全面的大气污染控制政策。在2008年奥运会期间,北京和周边省份采取了有效的控制措施,确保了良好的空气质量[41]。从1998年到2013年,尽管城市GDP、常住人口、汽车保有量和能源消耗显著增加,但北京一氧化碳、SO2、PM10和NO2浓度仍在持续下降。在2008年奥运会期间我国成功控制了空气污染,这使当地领导人认识到,大气中PM2.5污染是由排放、气象条件和大气化学共同造成的;此外,如果没有周围省份的共同努力,就无法成功控制PM2.5污染。因此,政府在治理PM2.5污染来源解析方面取得宝贵经验。为期一年的监测数据分析结果表明,2013年北京大气PM2.5污染约有三分之二来自于本地排放。据估计,在这些本地排放源源中,移动源(主要是机动车)贡献最大(31%),其次是燃煤(22%)、工业(18%)和扬尘(15%)[42]。

2013年之前,北京市大气污染控制的重点是大型电厂和城市燃煤。自2013年以来,北京市为城乡居民提供了更多补贴,以鼓励人们用电或天然气替代煤炭。选择煤改电清洁采暖改造的家庭可获得的补贴相当于设备购置成本的三分之二,且有资格获得高达78%的采暖电费折扣[43]。截至2017年,除偏远农村地区的一些家庭外,北京大多数家庭已实现无煤化。减少煤炭使用的最直接效益是,北京目前年均SO2浓度已低于10 μg·m-3,比20年前的水平减少了90%以上。北京市正在向无煤城市迈进。

北京率先在中国实施机动车污染控制,制订和实施的机动车排放标准和燃油质量标准均领先于国家标准[44]。北京已经采用了先进道路排放监测技术,主要是遥感和便携式排放测试系统,严格强化在用车排放符合性。此外,北京还通过激励措施和交通管理政策促进了可持续交通运输系统的发展[43]。自行车、地铁和公交现在占北京总出行的60%以上,城市居民正在采用比以往任何时候都更可持续发展的出行方式。到2017年,新能源汽车(主要是电动汽车)占汽车总量的3%左右。

据估计,2013—2017年期间北京及周边地区主要前体物的排放量比以往任何时候都下降得更快。2017年北京市SO2、NOx、VOCs和一次PM2.5排放量分别比2013年减少了83%、43%、42%和59%。空气质量模拟结果表明,PM2.5浓度从2013年的89 μg·m-3减少到2017年的58 μg·m-3[45](2019年为42 μg·m-3)。这一重大进展主要是因为上述前体物排放量的大幅削减。在各项控制措施中,燃煤锅炉的改造以及更清洁的居民燃料的使用使得PM2.5浓度降低了10 μg·m-3以上。机动车排放控制也有效地减少了NOx的排放,促使PM2.5浓度降低了2 μg·m-3[43]。

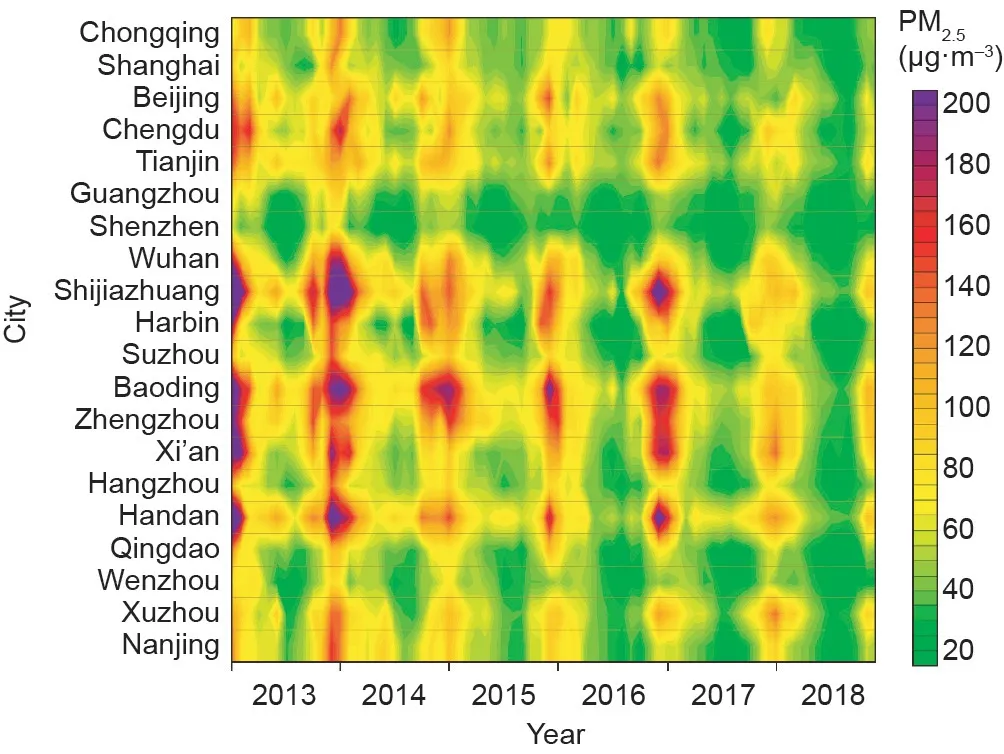

在《大气污染防治行动计划》的指导下,中国许多城市都学习北京经验以降低城市PM2.5浓度(图5)。生态文明发展战略也有助于以更高的公众参与意愿、更明确的目标、更具支持性的立法和激励措施以及从中央到地方政府更加严格的控制措施来采取行动。这些因素与公众参与一起使得国家在控制PM2.5污染和改善公共卫生与安全健康方面取得了进展。在2013—2017年《大气污染防治行动计划》实施期间,中国所有城市的PM2.5浓度平均下降了23%[46](图5),三个重点区域的减排幅度更大:京津冀地区降低40%,长三角地区降低34%,珠三角地区降低28%。2017年珠三角地区的年均PM2.5浓度为34 μg·m-3,已达到NAAQS的年均限值。这一进展促使一些地方政府积极地为PM2.5设定了更严格的限值(例如,WHO第二过渡阶段目标值为25 μg·m-3),并努力解决O3污染等其他紧迫问题。

4.生态文明建设中的新挑战——臭氧污染

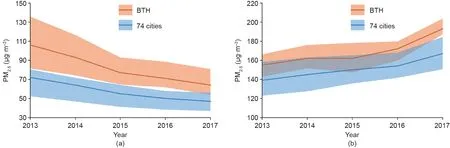

尽管在解决酸雨和PM2.5问题方面已经取得了实质性进展[图6(a)],但中国许多地区的地面O3污染仍然在加剧。不断恶化的O3问题也给PM2.5污染的持续改善带来了更为严峻的挑战。由于中国东部大部分地区O3污染的逐步加剧[47-50],近期O3污染在中国公众和学术界引发了更多的关注。如图6(b)所示,2013—2017年,74个重点城市和京津冀地区的O3日最大8 h平均浓度值第90百分数分别增加了20.1%和24.5%。此外,中国东部人口稠密地区暴露于高浓度O3污染下,其健康影响也更加突出。根据GBD项目评估[51],中国成年人长期暴露于O3污染导致的呼吸道疾病死亡人数在27.4万~31.6万之间,约等于PM2.5暴露致死人数的25%~29%[16]。在中国生态文明建设过程中,必须把O3和PM2.5的控制有机结合起来,以确保无污染、健康的生活环境。

图5.2013—2018年间中国人口最多的20个城市的PM2.5月均浓度变化趋势。PM2.5观测浓度来自于中国环境监测总站发布的数据。

图6.2013—2017年间京津冀及74城市年均PM2.5观测浓度(a)和O3日最大8小时平均值第90百分位数的变化趋势(b)。阴影部分为25%~75%分位数。数据列在了附录A的表S1中。表S2列出了74城市的PM2.5月均浓度。京津冀及74城市的PM2.5和O3浓度来自于中国环境监测总站发布的数据。

O3污染控制的最大挑战在于大气光化学反应的复杂性,这取决于O3-NOx-VOC的敏感性诊断和气象条件[52,53]。旨在减少PM2.5的NOx或VOC减排策略可能会不利于O3的减少。中国大多数城市地区属于较强的VOC控制区[54,55],如果没有同步控制VOC与NOx,或者VOC很少控制,城市中的O3浓度可能会增加[56]。例如,在2013—2017年实施《行动计划》期间,全国人为源NOx排放减少了21%,而VOC却增加了2%[57],而同时期呈现PM2.5浓度降低和O3浓度升高的趋势(图6)。这说明NOx-VOC排放量的变化可能有利于降低PM2.5,但对于降低O3却无济于事。值得注意的是,实施《行动计划》期间O3浓度的增加还与气象条件的变化有关,特别是温度变化和短波辐射。因此,在设计有效的O3控制策略时,充分考虑气象和前体物减排的优化策略至关重要。

此外,PM2.5浓度下降使其对O3生成化学反应的抑制作用降低,可能也导致O3污染的加剧。颗粒物表面会发生与大气氧化剂有关的非均相反应,可能导致某些消耗O3的自由基(如N2O5和HO2)的终止反应[58,59]。PM2.5浓度的降低抑制了这些自由基的终止反应,从而增强了光化学反应和O3浓度。Li等[60]发现,由于PM2.5在2013—2017年期间的减少,过氧化氢自由基(HO2)的气溶胶沉降受到抑制,这成为华北平原O3增加的重要因素。

另一个复杂性来自气溶胶辐射效应(ADE)对O3形成的影响。众所周知,ADE会引起太阳辐射的减少,从而导致光解速率降低和O3生成量降低[61]。因此,预计PM2.5的大幅降低可能会导致O3浓度升高[54,62,63]。此外,ADE可以改变垂直温度曲线以及相应的大气稳定性、大气通风、云层和降雨,这也可能会影响O3浓度。气象对O3的影响机制表现出强烈的季节性,这比ADE对辐射的直接影响更为复杂[64-68]。之前的一项研究表明,华东地区O3的增加量可达2%~3%,这是由于行星边界层高度降低和通风使大气保持稳定,因此ADE的减少会导致前体物浓度的升高[68]。

5.缓解气候变化与控制空气污染之间的协同增效作用——生态文明时代的双赢机遇

在中国,大气污染控制和温室气体减排具有重要的协同效益,因为大气污染物和温室气体通常都来自同一贡献源,如化石燃料特别是煤炭的燃烧[70]。2013年,煤炭燃烧贡献了共80亿吨的碳排放,占中国CO2排放总量的81%,此外还贡献了全国PM2.5浓度的35%~46%(即18~28 μg·m-3)[71]。在过去的几十年中,中国通过一系列“五年计划”提高了能源使用效率,显著降低了煤炭消耗,减少了大气污染物和碳排放。2013年以来,作为解决冬季PM2.5严重污染的必要手段,中国北方家庭取暖从燃煤向清洁燃料转变[43]。这些措施以减少大气污染物为重点控制了煤炭消耗,同时也减少了CO2排放。正如《大气污染防治行动计划》中所提倡的,限制高排放的化石燃料使用、推广新能源车辆和可再生能源等措施都大大减少了大气污染物和温室气体(GHG)的排放[72-74]。

从近期和中期来看,大气污染控制有望成为实现大气污染防治和气候变化应对协同的主要推动力。《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018—2020年)》中明确强调了大气污染控制与应对气候变化之间的协同效益。此外,它引入了更严格的措施来限制煤炭的使用并鼓励交通运输清洁化,这显然将有助于减少相关区域的CO2排放。此外,与中国国家自主贡献(NDC)中承诺的气候目标相比,2035年“美丽中国”的空气质量目标(例如,将年度PM2.5降至35 μg·m-3以下)预计将对中国能源系统的脱碳提出更严格的要求[75]。从长远来看,在截至2050年这一整个生态文明建设过程中,世界卫生组织的空气质量指导值(AQG)被认为是改善中国空气质量的最终目标。

同时,要实现全球1.5 ℃/2 ℃的气候目标,大量情景研究表明中国需要在2050年及以后大幅减少温室气体的排放[76-78]。因此,从长期来看,应对气候变化和控制大气污染将越来越具有挑战性。显然,了解中国在不同阶段的大气污染控制与减缓气候变化之间的动态、协同效应,对于中国走高效益的可持续发展和生态文明道路至关重要。

空气质量和气候系统可以通过许多正反馈机制相互促进。全球气候变化可能会削弱亚洲季风的强度,导致频繁的热浪和短期的静稳天气,并导致O3和PM2.5浓度增加以及相应重污染现象[79,80]。另外,对流层O3的增加和平流层O3的减少很可能会增加地表和低空大气温度,进而加剧O3污染,形成恶性循环[81-84]。从这个意义上讲,缓解气候变化有益于改善空气质量,反之亦然。用于控制大气污染物的设备在运行中将消耗额外的能量,如果该能量来自于化石燃料燃烧,则将导致温室气体排放量略有增加[85-87]。此外,为减少酸雨和PM2.5污染采取的一些控制措施可能会因减少硫酸盐等致冷气溶胶而加剧气候变暖[88-93],因为它们在气候系统中起到制冷的作用。鉴于目前中国已经大大减少了SO2的排放,预计未来由于硫酸盐气溶胶进一步减少而导致的变暖效应将相对有限。显然,就中国而言,大气污染控制与温室气体减排之间的协同效益远远大于互斥作用。

6.结论与启示

本文回顾了三十年来中国在大气污染治理方面取得的进展,阐述了从排放控制到空气质量管理的战略转型过程。在早期(始于20世纪80年代),酸雨是中国第一个突出的跨区域空气污染问题。大力控制来自燃煤部门SO2排放量的举措——特别是“十一五”期间实施的SO2排放总量控制政策解决了酸雨恶化的问题。2012年NAAQS修订中增加了PM2.5,标志着我国向空气质量导向战略的过渡。单一污染物或单一区域的排放控制不足以达到PM2.5浓度的控制目标。中国已经实施了一系列控制行动计划,这些新的计划都旨在通过国家层面或区域联防联控的努力,大力减少多部门多污染物的排放。在2013—2017年实施《大气污染防治行动计划》期间,许多城市有效地将PM2.5浓度与社会经济发展脱钩,中国城市的PM2.5浓度平均下降了23%。北京已经成为能源转型和交通排放控制方面的先驱,树立了成功的榜样,并在PM2.5污染控制方面取得了重大进展,年均浓度从2013年的89 μg·m-3减少到2017年的58 μg·m-3。

尽管中国在空气质量管理方面取得了上述成就,但在实现“美丽中国”目标以及将CO2和大气污染物的排放与生态文明时代的经济增长绝对脱钩的过程中仍面临挑战和机遇。一方面,O3污染的严重性正在凸显,未来可能加剧。另一方面,缓解气候变化与控制大气污染具有显著的协同效益,带来双赢的契机。应建立一个融合能源、环境、健康和气候多系统的综合管理框架,以协同应对PM2.5、O3污染和控制温室气体排放。该框架预计将由三个核心组成部分:一个能够精确、动态表征区域和全球大气环境状况的系统;一个协同高效大气污染物和温室气体排放定量表征和清单处理系统;以及一个综合的决策支持平台,以形成多污染物协同的减排路径和最佳技术组合。最终,提出一个多目标多效益的路线图,使中国实现空气质量达标,并履行有关温室气体等的国际协议。

致谢

本工作得到了国家重点研究发展计划(2016YFC0208901和2017YFC0212100)以及国家自然科学基金(71722003和71690244)的支持。王书肖博士感谢三星先进技术研究院和腾讯科学探索奖的支持。

Compliance with ethics guidelines

Xi Lu,Shaojun Zhang,Jia Xing,Yunjie Wang,Wenhui Chen,Dian Ding,Ye Wu,Shuxiao Wang,Lei Duan,and Jiming Hao declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

Appendix A.Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.03.014.