菅原道真与渤海使的诗赋外交

——以《菅家文草》所载诗群及诗序为中心

2020-04-09徐臻

徐 臻

菅原道真是平安时期大儒,江户时代以前首屈一指的汉诗人,“文神”之名响彻日本,全日本供奉菅原道真的神社多达一万所以上。其诗文收录于《菅家文草》及《菅家后集》,又有历史著作《类聚国史》二百零五卷及《新撰万叶集》二卷。关于菅原道真的生平,《菅家文草》转载的《菅家传》所载《北野天神御传并御托宣等》记载:

右大臣兼右近卫大将赠正二位菅原卿者,左京大夫从三位清公朝臣孙参议从三位行刑部卿兼近江权守是善卿第三子也。母伴氏。大臣年十一,始言诗,遂工属文,博贯百家。贞观四年,为文章生,时年十八,世以为早。九年为得业生,任下野权少拯。(川口久雄,1978:73-74)

道真出身书香名门,十一岁学诗文,长于文章,幼年得神童之名。八七九年正月,道真“叙从五位上,以累代儒胤也,月余兼文章博士加贺权守”(川口久雄,1978:73-74),任文章博士,继承了文章世家的家业。

日本史书中菅原道真与渤海使的交往

道真生活的年代(845-903)适逢中国东北部的地方割据政权渤海国(713-926)文化繁盛之际。这一时期的渤海为在与新罗政权的抗衡中获得优势,不仅对唐朝臣服,还对日本采取友好有原则的避让态度,频繁派遣使节访日。二百余年间,渤海国共向日本派遣使者三十四次,史称渤海使。日本认为渤海使的实质是仰慕天皇的德化前来,认定渤海国是高句丽的复兴,十分重视对渤海使的接待。与渤海的交流使日本受益匪浅,通过渤海使,日本与唐朝互通信息,渤海成为沟通唐日人物往来的桥梁。初期渤海使多为武官,自七六二年的第六次渤海使始,大使均为文官。特别是从九世纪嵯峨天皇的唐风文化全盛时期开始,渤日间的交流基本聚焦在文化和文学领域。渤海的王孝廉、周元伯、裴颋与裴缪父子、日本的嵯峨天皇、滋野真主、都良香、菅原道真父子、岛田忠臣、纪长谷雄等文人参与了两国诗歌酬唱,至今仍有不少作品存世。

少有文才的菅原道真作为文坛第一人,深得天皇的信任和重用,在外交活动中屡次获得与渤海使交往的机会,翻检史书亦有道真参与接待的记录。道真与渤海使的交往始于外交文书,这也是道真作为官僚在政界的首次登场。《日本三代实录》记载八七一年十二月,第二十八次渤海使杨成规一行一百零五人在加贺国登陆,二十七岁的道真被任命为少内记,次年又被任命为存问渤海客使。然而,在他即将赴加贺国前却因母亲离世,临时辞任。《菅家文草》卷八(569、570)收录了道真代替清和天皇写给渤海国王的敕书以及给渤海大使杨成规授官符的起草文,却未见道真与杨成规的诗文赠答。《日本三代实录》八七二年五月条(贞观十四年)对此次的渤海使有详细记载:十七日,遣在原业平慰劳渤海使;十九日,遣大江音人对渤海使叙位;二十三日,遣巨势文雄、藤原佐世宴请渤海使,席间“觞行数周,客主渊醉”;二十四日,遣橘广相赐宴,遣高阶令范赐衣,客主俱醉;二十五日,都良香又赴鸿胪馆与渤海使惜别。除道真外,当朝一流文人几乎全部参与了渤海使的接待。《都氏文集》卷三、卷四还收录了都良香与杨成规的诗文赠答,而《日本三代实录》中关于道真接触渤海使者的记录仅有两条:其一为八七二(贞观十四)年条:“(道真)为存渤海客使”,其后“丁母忧,停使职”;其二为八八三(元庆七)年条:“渤海入觐使裴颋来朝,(道真)俳行治部辅事、号礼部侍郎”,命道真负责接待渤海使。道真本人编撰的诗文集《菅家文草》卷二和卷五中则收录了两组汉诗群——八八三(元庆七)年度和八九五(宽平七)年度赠与渤海大使裴颋一行的唱酬诗,详细记载了后两次接待的情况。

渤海唱酬诗中的渤日外交

八八二年,渤海国文籍院少监裴颋出任渤海大使率团访日,访日期间,道真与之诗文唱和共计十余篇。十二年后的八九四年,裴颋再次以渤海大使身份出访日本,道真与故友畅叙别情,诗酒相和,亦有唱酬诗篇存世。

(一)《菅家文草·卷二》所载渤海唱酬诗的内容

据《日本三代实录》记载,八八二年十一月,裴颋等一百零五人抵达加贺国。日方任命大藏善行和高阶茂范为存问兼领渤海客使,伊势兴房为通事,纪长谷雄和坂上茂树为掌渤海客使,负责接待事宜。次年四月,裴颋等人在领客使大藏善行的率领下进入平安京的鸿胪馆。从入京第二天开始,日方为彰显王朝气派,连续十二天举办盛大的欢迎仪式和宴会。《日本三代实录》中有八八三年二月二十一日,林邑乐人一百零七人在大安寺练习;五月三日,在丰乐院举行盛大宴会欢迎渤海使,内教坊妓女一百四十八人表演歌舞等相关记录。

此时三十八岁的道真任式部少辅兼文章博士,是宫廷执掌文笔的官僚学者。裴颋抵达加贺后,道真又被临时任命为加贺权守(遥任)。同时,道真和岳父岛田忠臣还被任命为权行治部大辅和权行玄蕃头,负责接待入京的裴颋一行的外交事务。关于此事,道真曾在《菅家文草》中自夸“腰底三龟(卷二第100首)”“三条印绶(卷二第119首)”,表达身兼三职的喜悦。连续十余日,道真赴鸿胪馆与渤海使诗赋酬答,展现诗才,年轻气盛、自信满满的学者官僚形象跃然纸上。裴颋曾以“礼部侍郎得白氏之体”称赞道真的诗才颇具白居易遗风。道真亦对裴颋赞不绝口,称其“掌上明珠舌下霜,风情润色使星光”“座客皆为君后进,任将领袖属裴生”(川口久雄,1978:73-74)。为详解道真诗文,将《菅家文草》卷二所收渤海酬答诗全文引用如下:

卷二(104)

去春咏渤海大使,与贺州善司马,赠答之数篇

今朝重吟,和典客国子纪十二丞见寄之长句,感而玩之。聊依本韵。

掌上明珠舌下霜,风情润色使星光。春游惣辔州司马,夏热交襟典客郎。

恨我分庭劳引导,饶君遇境富文章。若教毫末逢闲日,莫惜纵容损数行。

卷二(105)

重依行字,和裴大使被酬之什。

寒松不变冒繁霜,面礼何须假粉光。灌溉梁园为墨客,婆娑孔肆是查郎。

千年岂有孤心负,万里当凭一手章。闻得傍人相语笑,因君别泪定添行。

卷二(106)

过大使房,赋雨后热。

风凉便遇敛纤氛,未睹青天日已薰。挥汗春官应问我,饮冰海路讵愁君。

寒沙莫趁家千里,淡水当添酒十分。言笑不须移夜漏,将妨梦到故山云。

卷二(107)

夏夜对渤海客,同赋月华临静夜诗。题中取韵,六十字成。

举眼无云霭,窗头玩月华。仙娥弦未满,禁漏箭频加。

客座心呈露,坏行手酌霞。人皆迷传粉,地不辨晴沙。

纵望西山落,何瞻北海家。闲谈知照胆,莫劝折灯花。

卷二(108)

醉中脱衣,赠裴大使,叙一绝,寄以谢之。

吴花越鸟织初成,本自同衣岂浅情。

座客皆为君后进,任将领袖属裴生。

卷二(109)

二十八字,谢醉中赠衣。裴少监,酬答之中,似有谢言。更述四韵,重以戏之。

不堪造膝接芳言,何事来章似谢恩。腰带两三杯后解,口谈四七字中存。

我宁离袂忘新友,君定曳裙到旧门。若有相思常服用,每逢秋雁附寒温。

卷二(110)

依言字,重酬裴大使。

多少交情见一言,何关薄赠有微恩。手劳机杼营求断,心任裁缝委曲存。

短制应资行路客,余香欲袭国王门。后来纵得相亲亵,故事因君暗可温。

卷二(111)

夏夜于鸿胪馆,饯北客归乡。

归欤浪白也山青,恨不追寻界上亭。肠断前程相送日,眼穿后纪转来星。

征帆欲系孤云影,客馆争容数日扄。惜别何为遥入夜,缘嫌落泪被人听。

卷二(112)

酬裴大使留别之什。次韵。

交情不谢北溟深,别恨还如在陆沈。夜半谁欺颜上玉,旬余自断契中金。

高看鹤出新云路,远妒花开旧翰林。珍重归乡相忆处,一篇长句惣丹心。

卷二(123) 见渤海裴大使真图有感。

自送裴公万里行,相思每夜梦难成。

真图对我无诗兴,恨写衣冠不写情。(川口久雄,1978:190-196)

据《菅家文草》目录所示,上述汉诗是“元庆七年,渤海客使裴颋来朝,初度鸿胪馆赠答酬唱诗十首”。第123首诗是裴颋回国后,道真观其肖像,回忆当时情景有感而发。其余九首是裴颋驻留平安京期间的吟咏。十首汉诗中仅第108首和第123首是七言绝句,其余八首是律诗。按律诗的形式分类第104、105、106、109、110、111、112是七言律诗,第107首是五言排律。可见盛唐流行的律诗在裴颋到访的八世纪左右就已经开始影响日本诗坛了。但从这十首诗的内容来看,除“梁园”外并未引用其它汉籍典故。其原因可能是道真为显露诗才,刻意押韵即兴而咏,没有充裕的时间考虑诗文用典的问题。此外,第104和105首、109和110首是同韵诗,颔联和颈联还构成对偶句。第112首诗题下记有“次韵”二字。第107首有“题中取韵,六十字成”的严格规定。通常,律诗对作者在语句和音律方面的造诣要求颇高,自古就有“五律如四十尊菩萨,着一俗汉不得”的说法。道真所咏汉诗几乎都是律诗,七言律诗更占半数,刻意使用同韵、次韵、取韵的手法,这表明道真对唐代诗风的追崇,还可能想通过选择难度较大的诗形即兴吟咏,彰显汉文学水平。而即席吟诗的原因恐怕是五月十日的朝集堂飨宴上,裴颋要求取来纸笔为日人题送汉诗,贵族藤原良积因容仪颇佳被临时任命接待,却因不会作诗回赠而慌忙起身退席。面对如此失态的事件,阳成天皇赞赏了裴颋的诗作,赐他御衣一袭。听闻此事的道真为防止裴颋“宿构”,决定“对面之外”绝不吟诗,事先约定双方不打腹稿。少壮派显宦道真代表着律令国家的威信与文化水平,面对以文名出众的裴颋自然是想公平比试,维护国家尊严。

上述渤海关联诗的最大特点是浅显易懂并能根据当时情境巧妙灵活地运用诗语和诗体。道真随机应变尝试了各种作诗方法。例如,第108首诗是临时发生了“醉中脱衣”事件,道真便以此为题作诗相赠。第109首《二十八字,谢醉中赠衣。裴少监酬答之中似有谢言,更述四韵重以戏之》是醉酒后的情景下所作,根据诗题推断应是回赠裴颋的答诗。《夏夜对渤海客同赋月华临静夜诗》《过大使房赋雨后热》及《见渤海裴大使真图有感》从诗题和内容分析与当时的情景、诗人的心情密切相关,亦可将这十首诗视为道真流露内心坦率心情之作。正如谷口孝介(2006:50)评述的:“(道真)并不在于将与蕃客的赠答主题化,而在于将两者的交情作为主题”,故而采用了浅显易懂的作诗法。他在诗友裴颋回国后,还念念不忘两人的交情,赋诗感慨“真图对我无诗兴,恨写衣冠不写情”,可见二人因诗结缘,堪称诗坛美谈。

(二)《鸿胪赠答诗序》的政治倾向

裴颋回国后,道真整理日本文人与渤海使竞咏的汉诗,编成《鸿胪馆赠答诗集》并作序。诗集已逸失,但序文《鸿胪赠答诗序》却收入《菅家文草》。

序文中道真不仅详细说明了四月二十九日至五月十一日期间与渤海使诗文酬唱的情形,还提到将日本官员与渤海客的赠答之作五十八首编于一卷诗集。序文的后半部分用“吴越同舟”比喻主客间的温暖友情,用“巧思芜词”“薰莸共畦”赞赏两国文人词章精巧,诗才甚高。诗序末尾提及鸿胪馆赠答诗受到其他宫廷文人的诽谤,他人“见之笑之,闻之嘲之”。道真对种种非议忧心忡忡,尾句借用《文选》卷五十二魏文帝《典论·论文》开头的“文人相轻,自古而然”慨叹“嗟乎,文人相轻,待证来哲而已”(川口久雄,1978:543)。

尽管诗序用铺陈诗宴盛况,但道真作为《日本三代实录》的编撰者之一,却未将他与渤海使的诗文唱酬记录其中。不仅如此,五月十日的朝集堂飨宴上,日方选出五位以上有容仪者三十人陪坐,从五位上的菅原道真却未能入选。此事在《菅家文草》卷七第555首诗中亦有记载。按常理推测,为预防非常事态发生,有诗文才华又位居五位以上的道真理应被启用。从上述诗序的内容推断,此时的菅原道真遭人嫉恨,周围充斥着嫉妒他才学出众与仕途坦荡的宫廷文人。他们非议道真赠答诗水平拙劣,指责其诗不仅与外交场合不相称,也不合平安文人的判断标准。这种非议从道真的诗作《诗情怨古调十韵呈菅著作,兼视纪秀才》(《菅家文草》卷二第118首)中“今年人谤作诗拙,鸿胪馆裹失骊珠”(川口久雄,1978:202)亦可得见。当时的道真处在“诗臣”的地位上,这和平安文人流行的“诗人无用论”相反。对于这些批评,道真在《诗情怨古调十韵呈菅著作,兼视纪秀才》中以“恶我偏谓之儒翰”作为反驳,和《鸿胪赠答诗序》中“殊恐他人不预此勒者,见之笑之,闻之嘲之”的表述类似。此时的道真还面临着被排挤出政治中枢的危机与烦恼。八八二(元庆六)年夏末,平安京内出现匿诗,当权者藤原冬绪诬陷是道真所写,他与渤海使的诗文创作未被载入史册或许与此有关。

诗序的创作有较强的政治倾向。道真的诗不仅是单纯的外交辞令,亦包含了表明“儒翰”立场和抒发心志的目的。道真出身书香名门,自幼接受儒学教育熏陶,具有诗人、儒者、朝廷官人的多重身份,思想意识中始终贯彻以儒家史学观理解诗歌的想法。序文末尾以“嗟乎,文人相轻,待证来哲而已”这一高调宣言结句,饱含了对现实的批判以及渴求后世英哲理解的愿望,亦充分说明了道真已经意识到诗歌有记录历史的功能。他在外交场合创作的渤海唱酬诗中包含了与诗序同样的政治信息。颇为遗憾的是除诗序外,《鸿胪赠答诗》已不存于世,仅有道真和岛田忠臣的渤海酬答诗流传至今。

(三)《菅家文草·卷五》所载渤海唱酬诗群小考

八九四年,遵守“一纪一贡”的规定,裴颋作为第三十二次渤海大使再度访日。《日本纪略》记载:“宽平六(894)年十二月,渤海国客徒百五人到着于伯耆国”(日本国会国立图书馆藏国史大系卷五,1897:764)。此时的道真官位从四位下,兼任参议、左大辩、式部大辅等职。裴颋的再次到访给宇多天皇极深极好的印象,为表思念之情,令纪长谷雄代写书信《代宇多天皇遗前渤海大使裴颋书》:“裴公足下,昔再入觐,光仪可爱,遗在人心。余是野人,未曾交语。徒想风姿,北望增恋。方今名父之子,礼毕归乡,不忍方寸,聊付私信。通客之志不轻相弃。嗟乎,余栖南山之南,浮云不定;君家北海之北,险浪几重!一天之下,宜知有相思;四海之内,莫怪不得名。日本国栖鹤洞居士无名谨状。延喜五年七月二十一日”(金毓黻,1968:874)。但是日本史书中没有裴颋第二次访日的详细记录,仅《日本纪略》卷二十中有几例相关记事:

宽平七年五月四日 巡检鸿胪馆;

宽平七年五月七日 渤海客来着鸿胪馆;

宽平七年五月十一日 天皇幸丰乐院,赐飨于客徒,兼叙位阶;

宽平七年五月十四日 於朝集院,赐飨于客徒;

宽平七年五月十五日 参议左大弁菅原朝臣向鸿胪馆,赐酒馔于客徒;

宽平七年五月十六日 渤海客徒归去。(日本国会国立图书馆藏国史大系卷五,1897:765)

根据上述史料,五月十五日,菅原道真受命前往鸿胪馆,赐酒馔于裴颋,《菅家文草》卷五的七首渤海酬答诗应该就是当时所作。《菅家文草》目录“宽平七年,渤海客使裴颋来朝,再度鸿胪赠答酬唱诗七首”以及卷五第419首诗题题注“自此以后七首,予别奉敕旨,与吏部纪侍郎诣鸿胪馆,聊命诗酒”的两则记载都与上述史料相呼应,印证了史书记录的真实性。为便于解读,将卷五所载渤海酬答诗摘录如下:

卷五(419)

客馆书怀,同赋交字,呈渤海裴令大使。

自此以后七首,予别奉敕旨,与吏部纪侍郎诣鸿胪馆,聊命诗酒。

大使思旧日主客,将赋交字。一席响应,唱和往复。来者宜知之。

寻思执手昔投胶,拜觌殷勤不暂抛。雪鬓同年分岸老,风情一道忘云交。

皎驹再食场中藿,仪凤重归阁上巢。借问高才非宰相,扬雄几解俗人嘲。

卷五(420)

答裴大使见酬之作。本韵

别来二六折寒胶,今夕温颜感岂抛。持节犹新霜后性,忘筌仍旧水中交。

恩光莫恨初无褐,圣化如逢古有巢。相劝故人何外事,只看月咏望风嘲。

卷五(421)

重和大使见酬之诗。本韵

知命也曾读易爻,衰颜何与少年交。成功宿昔应攀桂,求类今宵几拔茅。

声价重轻因道举,文章多少被人抄。自惭往复频酬赠,定使鱼虫草木嘲。

卷五(422)

和大使交字之作。次韵

占明何更索琼茅,倾盖当初得素交。淼淼任他踰北海,皤皤定是养东胶。

鸡雏自愧群霜鹤,瑚琏当嫌对竹筲。欲以浮生期后会,先悲石火向风敲。

卷五(423)

客馆书怀,同赋交字,寄渤海副使大夫。

珍重孤帆适乐郊,云龙庭上几苞茅。度春欲见心如结,专夜相思睫不交。

宾礼来时怀土雁,旅人归处泣珠蛟。暗之器量容衡霍,愧我区区小斗筲。

卷五(424)

和副使见酬之作。本韵

远客光荣自近郊,羞君翰苑遇菅茅。世间风月虽同道,别后萧朱定绝交。

材器好承多雨雾,宠章祗怕几鱼蛟。不须眉面相沾接,推料应嫌我琐筲。

卷五(425)

夏日饯渤海大使归。各分一字,探得途。

初喜明王德不孤,奈何再别望前途。送迎每度长青眼,离会中间共白须。

后纪难期同砚席,故乡无复忘江湖。去留相赠皆名货,君是词珠我泪珠。

(川口久雄,1978:431-436)

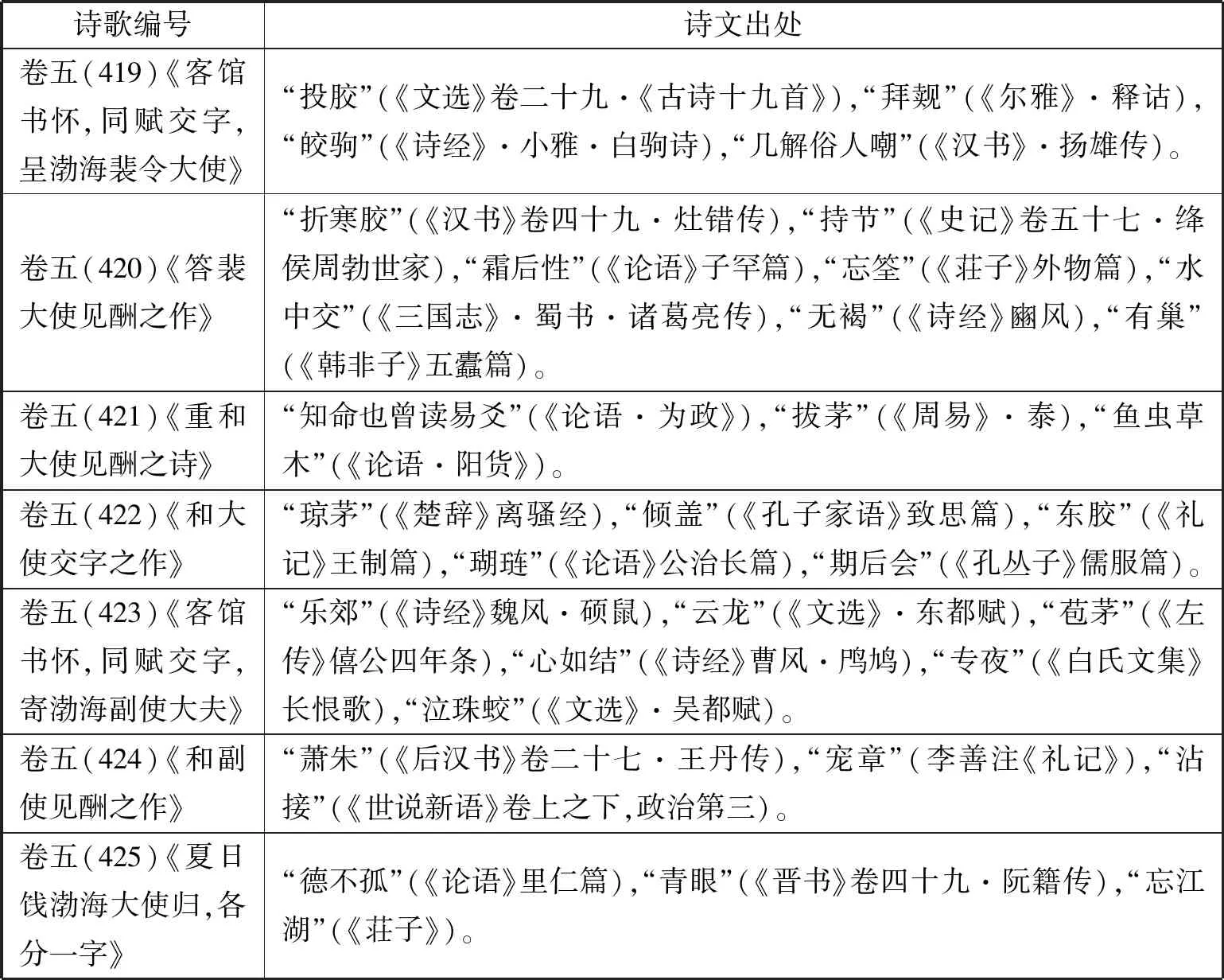

以上七首均是形式工整的七言律诗,第425首是以“途”为韵脚的送别诗,其余六首均是以“交”为韵脚的同韵诗。根据第419首的诗题“将赋交字。一席响应,唱和往复”推测道真与裴颋等人以“交”字为韵互相唱和,第419—424首应该是宴席上的吟咏。仅余第425首是探韵诗,可能是离别宴会上,由主持者规定韵字分给赴宴者,道真得到“途”字,便以“途”为韵脚作诗。日本学者远藤光正(1992)认为上述诗群和卷二的诗群诗风迥异,格调高雅,引经据典,遣词厚重,明显有经过深思熟虑、细致推敲的痕迹。可将上述七首汉诗中运用的汉籍典故归纳为下表:

诗歌编号诗文出处卷五(419)《客馆书怀,同赋交字,呈渤海裴令大使》“投胶”(《文选》卷二十九·《古诗十九首》),“拜觌”(《尔雅》·释诂),“皎驹”(《诗经》·小雅·白驹诗),“几解俗人嘲”(《汉书》·扬雄传)。卷五(420)《答裴大使见酬之作》“折寒胶”(《汉书》卷四十九·灶错传),“持节”(《史记》卷五十七·绛侯周勃世家),“霜后性”(《论语》子罕篇),“忘筌”(《荘子》外物篇),“水中交”(《三国志》·蜀书·诸葛亮传),“无褐”(《诗经》豳风),“有巢”(《韩非子》五蠹篇)。卷五(421)《重和大使见酬之诗》“知命也曾读易爻”(《论语·为政》),“拔茅”(《周易》·泰),“鱼虫草木”(《论语·阳货》)。卷五(422)《和大使交字之作》“琼茅”(《楚辞》离骚经),“倾盖”(《孔子家语》致思篇),“东胶”(《礼记》王制篇),“瑚琏”(《论语》公治长篇),“期后会”(《孔丛子》儒服篇)。卷五(423)《客馆书怀,同赋交字,寄渤海副使大夫》“乐郊”(《诗经》魏风·硕鼠),“云龙”(《文选》·东都赋),“苞茅”(《左传》僖公四年条),“心如结”(《诗经》曹风·鸤鸠),“专夜”(《白氏文集》长恨歌),“泣珠蛟”(《文选》·吴都赋)。卷五(424)《和副使见酬之作》“萧朱”(《后汉书》卷二十七·王丹传),“宠章”(李善注《礼记》),“沾接”(《世说新语》卷上之下,政治第三)。卷五(425)《夏日饯渤海大使归,各分一字》“德不孤”(《论语》里仁篇),“青眼”(《晋书》卷四十九·阮籍传),“忘江湖”(《荘子》)。

据上表,道真从《文选》《尔雅》《楚辞》《诗经》等文学书籍,《汉书》《后汉书》《晋书》《史记》等史书,及《论语》《孔子家语》《荘子》《礼记》等经书中引用了大量典故,这极有可能是他为了战胜裴颋,打好了腹稿而创作的诗篇;另一方面,这些汉诗创作于道真五十岁时,正值他在宇多天皇朝官拜参议的仕途鼎盛期,亦是经历多年积累、学问见识最为丰富的成熟期。因此,这组唱和诗不仅形式工整,较之卷二的诗群内容更充实,纯熟自如地运用了大量汉籍典故。

(四)菅家后辈与渤海使的交往

裴颋再度访日之际,正值仕途与文坛鼎盛时期的菅原道真不仅吟咏风格厚重的汉诗,还培养门下弟子。《菅家传》宽平七年的条目下所记:“今年渤海大使裴颋重来朝。别奉敕与式部少辅纪长谷雄到鸿胪馆,聊命诗酒,唱和往复,远及数篇。日暮赋饯别诗,门生十人,著麴尘衣,从其后焉。后代别学生能属文者十人,预饯客之座,自此之始也”(川口久雄,1978:74)。渤海使来访,道真率众弟子参与诗宴,给门下弟子提供了一个不出国门却能磨炼诗才,参与东亚国际文学交流的机会。渤海使的唱酬诗文中还带来最新的大陆文学动向,这势必会强烈刺激平安文人的创作欲望,提高平安诗文的质量。

渤海裴家与日本菅家的下一代间亦有深厚的文学交往。裴颋之子裴璆作为渤海大使曾到访日本,与道真之子淳茂相会,互赠诗文。九○八年,裴璆初次被派往日本,因父裴颋的缘故,受到日本朝野的高度重视。朝廷以盛大的曲水宴招待裴璆,醍醐天皇也设私宴接见他。回国前,日本友人们在鸿胪馆给裴璆饯行。和裴璆同龄的菅原淳茂继承父亲的文职,是欢送的日方官员。文藻秀丽的二人谈及先辈的交情无限感慨。《渤海国志长编》卷十八《诗》中记载了淳茂的诗:

初逢渤海裴大使有感吟

思古感今友道亲,鸿胪馆里口余尘。

裴文籍后闻君久,菅礼部孤见我新。

年齿再推同甲子,风情三赏旧佳辰。

两家交态人皆贺,自愧才名甚不伦。

(赵铁寒,1977:326)

《江谈抄》卷四有云:“裴文籍后闻君久,菅礼部孤见我新,逢渤海裴大使有感。淳茂。故老曰,裴公吟此句泣血云云。裴璆者裴颋子也。遡以文籍少监入朝,菅相公以礼部侍郎赠答。故有此句”(国史研究会,1914:388-389)。裴璆读到此诗三、四两句时,大为感动“泣血”。这般的“诗文世交”正是渤海和日本友谊的缩影。

《菅家文草》所载渤海唱酬诗的特色

道真的渤海唱酬诗以描写和叙述为表现方式,行文雕琢技巧,风格典雅,用典妥帖,声韵丰富,有娴熟的近体诗创作技巧。作为外交活动中产生的交际文学,有国家外交和私人酬赠的双重属性以及应制诗、酬赠诗的特征。作为外交活动的一部分,这些诗篇彰显了日本的文化品位,记录了渤日外交中的重要场景和历史画面,有文学和文献的双重价值。道真在与渤海使的文学交往中实现了外交目的,稳固了外交成果,深化了双方的友谊。

道真渤海唱酬诗的创作风格还逐渐表现出从外交辞令到个体抒情的转向。通过优美的汉诗唱和展现温文尔雅的文人风度,其主题和技巧都体现了对唐诗的模仿和热爱。实际上,随着两国文臣交往的深入,渤日赠答诗的创作和政治的关系越来越松散,文人交游和私人交谊成为诗歌表现的主流。后期的渤日唱酬诗中不再出现正式的宴会赋诗和宏大的政治场景,而以文人间的诗酒风流为主题,展现出灵动的诗意和浓郁的人文气息,更加贴近唐人的文化情怀和审美品位。