长江中游赤壁—潘家湾河段燕子窝水道航道整治工程效果分析

2020-04-09马一

马 一

(长江航道局,湖北 武汉 430010)

燕子窝水道历史上主流周期性摆动、航槽不稳,是长江中游的重点碍航浅水道之一。近年来,为加快推进长江黄金水道建设、服务国家长江经济带发展战略,相关部门对该水道开展了系统研究。研究结果表明:在新水沙条件下,燕子窝水道关键部位的不利变化仍将持续,若不采取工程措施对关键部位进行守护,则航道条件难以长期保持稳定[1]。因此,2015—2018年在该水道实施了整治工程。本文结合工程实施情况及工程河段相关观测资料,从工程实施以来河道冲淤变化、汊道分流比、航道条件及整治建筑物稳定4个方面综合分析工程整治效果[2],总结治理经验,对燕子窝水道后续治理具有指导意义。

1 水道概况

1.1 地理位置及平面形态

长江中游赤壁—潘家湾河段位于城陵矶—武汉之间,全长约53 km,河段自上而下由陆溪口、龙口、嘉鱼、王家渡、燕子窝5个水道组成[3]。燕子窝水道上起天门堤,下至潘家湾,全长12 km,左岸为洪湖市,右岸为嘉鱼县。该水道为典型的顺直分汊河型,江中常年有心滩存在,将水道分为左右两槽,平面呈弯曲收缩状,出口有殷家角节点控制,右侧有归粮洲、老新洲等(图1)。

图1 燕子窝水道

1.2 水道维护情况

该水道于2006—2008年实施了嘉鱼—燕子窝河段航道整治工程(简称“已建工程”),初步稳定了燕子窝水道滩槽格局,燕子窝水道的航槽稳定于设计主航道,航道条件均满足设计目标尺度[4],航道维护以调标等常规维护手段为主;2013年3月 1日起,燕子窝水道枯水期最小航道维护尺度试运行3.7 m×80 m×750 m(水深×航宽×弯曲半径),保证率为98%,全年按一类维护类别进行维护。

1.3 主要碍航特性

已建工程实施后,虽然燕子窝水道航道条件基本满足3.7 m水深,但也存在一系列问题,主要表现为:已建的心滩守护工程前沿分流区主流摆动空间较大,尚未完成对整治线的控制,燕子窝水道进口主流逐渐右摆,顶冲心滩头部,已建心滩守护工程前沿水下低滩总体冲刷萎缩;同时,新水沙条件引起已建工程区淘刷加剧[5],以致于近期右槽快速冲深发展,分流比增加明显,减弱了左槽的水流动力;在心滩头部继续萎缩、右槽有所发展的共同作用下,左槽进口宽浅化趋势明显,形成长达数公里的浅区,航道条件总体趋于变差,且航槽位置及水深极不稳定。

1.4 本期工程的必要性

2009年,由交通运输部会同国家发改委、财政部和水利部编制,并获国务院同意的《长江干线航道总体规划纲要》中,本水道2020年规划航道尺度为3.7 m×150 m×1 000 m[6]。已建工程实施后,燕子窝水道维护尺度为3.7 m×80 m×750 m,与规划标准尚存在一定的差距。

从燕子窝水道近期演变趋势看,若无后续工程跟进,则航道条件难以长期满足3.7 m水深目标。因此,该河段仍须在已建工程基础上,完善对滩槽格局的控制,巩固先期治理效果,实施长江中游赤壁—潘家湾河段燕子窝水道航道整治工程(简称“本期工程”)是十分必要的。

2 工程布置及实施情况

2.1 治理思路

鉴于燕子窝水道右槽已不具备作为长期稳定主通航汊道的条件,左槽近年来航道问题的根源在于对偏枯水流路的控制力度不够。中枯水条件下,主流位于河道偏右侧[7],正对心滩头部,随着已建工程前沿低滩的逐渐萎缩,分流区趋向宽浅化,以致于形成大范围的浅区;且航道条件不能满足规划目标尺度,也不利于滩槽格局和右槽的进一步发展。因此,燕子窝水道应以已建工程为基础,及早完成对已建心滩守护工程前沿水下低滩的守护,并适当恢复该区域的滩面高程以上提分流点,同时限制右槽的发展,从而解决航道条件不稳定的问题。

2.2 治理目标与原则

本期工程治理目标是在已建工程的基础上,通过工程措施,完善对较好滩槽格局的守护控制,遏制航道不利变化趋势,确保已建工程的效果得到维持[8],在燕子窝浅滩段实现航道尺度为3.7 m×150 m×1 000 m的规划目标。

整治原则主要是延续已建工程控制思路;统筹兼顾,处理好本期工程与外部建设条件的协调性,为提高航道通航目标创造条件。

2.3 工程平面布置

本期工程主要包括4个部分:在燕子窝心滩头部已建护滩带前沿建设一纵两横3道护滩带,长度分别为1 727、471及347 m;对燕子窝右槽已建2道护底带进行修复加固,长度分别为550及390 m;对右槽护底带根部1 027 m岸线进行守护,对左岸上河口—七家村2 656 m长的已建护岸进行水下加固[9]。工程方案平面布置见图2。

图2 本期工程平面布置

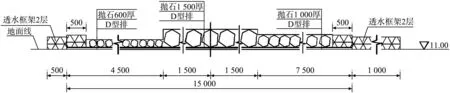

护滩带采用D型软体排护底,排上抛石压载,局部边缘区域抛透水框架防冲(图3);护底带采用D型排护底,排上抛石压载,在轴线深槽部位采用抛石体筑坝结构(图4);护岸采用斜坡式结构,陆上护坡采用钢丝网格护面,枯水平台采用铺石与护面砖结构,水下护底采用D型排,排上抛石压载(图5)。

图3 心滩护滩带典型断面(高程:m;尺寸:mm。下同)

图4 右槽护底带典型断面

图5 右岸护岸工程典型断面

2.4 工程实施情况

本期工程于2015年7月开工建设,首先实施护岸抛枕镇脚,防止岸线进一步崩退;2015—2016届枯水期开始实施心滩护滩带、右岸护岸、右槽护底带、左岸护岸抛石加固等主体工程(图6),2016年汛后实施了右岸护岸植草绿化;2016年10月通过交工验收并投入试运行,2018年5—6月实施建设期维护工程,2018年11月通过竣工验收。

图6 本期工程完工后全景

3 整治工程效果

3.1 整体效果

工程的实施修复了右槽护底带对右槽的控制功能,完善了对燕子窝心滩头部低滩的守护控制,目前心滩头部低滩略有淤长,水道中上段滩槽形态得到改善,且左槽分流比有明显增加,航道条件已达到设计尺度,效果明显,为后续治理奠定了良好的基础。

3.2 河道冲淤变化

本期工程前后2个时间段,演变特点的最大差异就在于变化的速度与幅度。工程实施前,燕子窝水道中上段以小幅淤积为主,下段以小幅冲刷为主,右槽进口淤积较为明显,汊道内总体表现为淤积状态,燕子窝水道的演变相对缓和平稳。

工程实施后,燕子窝水道冲淤幅度较大,河道逐步进行适应性调整。分析表明,工程的实施起到了稳定中上段滩槽形态、稳定分流格局的作用,水道中下段的适应性调整显示出近期滩槽形态有转好的趋势。目前,中上段斜向过渡至北支的深槽较为稳定,预计中上段滩槽形态将保持稳定。中下段北支虽然一度明显萎缩,但近期发展明显,可见工程前形成北支的水动力条件仍在,预计在中上段工程的引导下,北支出口将进一步冲深发育。中下段南支近年来总体呈现发展、下移、逐步萎缩的过程,随着北支的发展,预计将延续萎缩的态势(图7)。

图7 2018年6月燕子窝水道河势

3.3 汊道分流比变化

工程实施前,2012—2014年右槽枯水期分流比为28.3%。工程实施后,修复了右槽护底带对右槽的控制功能,右槽分流比减小态势明显,右槽分流比逐步下降,2017年2月枯水分流比为23.4%,2018年4月枯水分流比为20.2%(表1)。

表1 工程后燕子窝水道汊道分流比

3.4 航道条件变化

工程实施前,燕子窝水道只能维持3.7 m水深、80 m航宽;工程实施后,燕子窝水道航道条件明显改善,水深维持3.7 m,航宽由80 m提升至150 m,达到了设计航道尺度;2017—2018年,航道维护部门结合燕子窝水道治理后良好的发展趋势,优化了城陵矶—武汉段水深维护计划,辅以疏浚维护措施,将燕子窝水道航道尺度进一步提升至4.0 m×150 m×1 000 m的航道尺度;目前,随着工程整治效果的持续发挥,2019年该水道枯水期最小维护水深已提升至4.2 m,较整治目标大幅提升。工程实施以来燕子窝水道航道维护尺度情况见表2。

表2 工程后燕子窝水道分月维护尺度

注:航宽均为150 m,弯曲半径1 000 m,保证率98%。

3.5 整治建筑物稳定性情况

从工程实施以来的冲淤分析看,工程区域总体保持稳定,局部河床有冲淤变化。燕子窝心滩头部护滩带工程、右岸护岸工程等经历两届汛期后较稳定(图8、9),燕子窝心滩淤大长高;右槽已建护底带修复加固工程局部护底排体边缘有所冲刷,建设期维护工程实施后,防止了不利变化的持续发展而导致工程区域的局部破坏,建筑物保持稳定。

图8 2015年10月—2018年7月心滩护滩带地形冲淤变化

图9 右岸护岸工程典型断面

4 结语

1)工程实施后,右槽分流比明显下降,左槽为主槽的地位进一步稳固,燕子窝心滩头部低滩得到有效守护,水道中上段滩槽形态得到改善,实现了3.7 m×150 m×1 000 m的整治目标。

2)燕子窝工程完工后,整治建筑物经过了2个水文年的考验,工程区域总体保持稳定,燕子窝心滩头部护滩带工程淤积态势良好,心滩淤大长高,保证了整治功能的持续发挥。总体看来,工程结构设计可靠,建筑物稳定性良好。

3)从近期演变看,燕子窝水道心滩左缘中下段持续冲刷崩退,可能造成左槽中下段进一步展宽,不利于平顺航槽的最终形成;另外,因非法采砂活动的影响,目前滩槽形态有待调整,应加强河势观测,深入研究,适时启动后续治理,包括对燕子窝心滩进行必要的后续守护,以及对滩槽形态进行适当的引导性调整。