探讨血常规和凝血检测在急性心肌梗死转归期中的临床意义

2020-04-08杨毅

杨 毅

(辽宁省抚顺市第二医院检验科,辽宁 抚顺 113001)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)属于临床一组严重且常见的心脏疾患,也是导致人类死亡的主要病理因素。关于AMT的病理机制,研究认为可能与冠状动脉急性、持续性缺氧或缺血有关,而对其转归影响主要涉及到年龄、病情程度、病因、危险系数、发病时间、并发症表现等,总之引起AMI的发生、进展、预后影响涉及诸多病理、生理因素,因此如何早期预见性AMI转归期成为的当前临床研究热点[1]。血常规与凝血检测是临床诊断疾病的重要内容,加上此二者水平在现阶段报道中显示均与AMI表现相关性,基于此本文涉及一组课题,收集100例急性心肌梗死转归期患者临床资料,总结血常规和凝血检测诊断急性心肌梗死转归期中的应用价值,以期为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料:(1)纳入与排除:①纳入标准:所有患者均获得心肌缺血的诊断证据,心脏生物标志物表现增高,≥1次表现水平超过正常参考值上线,且存在如下表现,缺血症状、新ST段改变或左束支传导阻滞、病理性Q波(心电图)、新护理心即丧失或心壁运动异常(影像学)[2];②排除标准:合并风湿性心脏病者、伴有脏器功能(心、肝、肾、肺)等功能障碍者、心肌病者、临床资料不全者。(2)TIMI评分:依据如下变量为评分标准:①超过75分评定为3分,65~74分评定为2分;②心率超过100次/min评分为2分;③收缩压不足100 mm Hg评分为3分;④ST段抬高评分1分;⑤心功能判定Ⅱ~Ⅳ级者2分;⑥合并高血压、糖尿病、心绞痛等病史这1分;⑦再灌注时间超过4 h者评1分;⑧女性评1分;获得分值不足4分归为低分,超过4分归为高分。(3)两组资料:收集100例急性心肌梗死转归期患者临床资料,依据患者TIMI评分为对照组(低分)50例,男性38例,女性12例,年龄45~75岁,平均年龄(63.23±3.11)岁;观察组(高分)50例,男性35例,女性15例,年龄45~75岁,平均年龄(62.79±3.20)岁;两组基线资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 仪器与试剂:①选用全自动血细胞分析仪(Sysmex XN-1000型)完成血常规检测,试剂、质控品、校准品均为配套;②选用凝血分析仪(Sysmex CA-8000型)完成凝血参数的检查,试剂同为配套。

1.2.2 检测方法:①血常规检查:于清晨空腹下取患者静脉血5.0 mL,置入容器内完成血小板计数、中性粒细胞/淋巴细胞比值、血小板/淋巴细胞水平的检测;②凝血检查:同样于清晨空腹下取患者静脉血5.0 mL,注入硅化玻璃注射器内备用,完成抗凝血酶Ⅲ、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等水平的检测。

1.3 统计学方法:采用SPSS21.0统计学软件包处理数据,P<0.05表示差异存在统计学意义;计量资料(±s)采用t检验。

2 结果

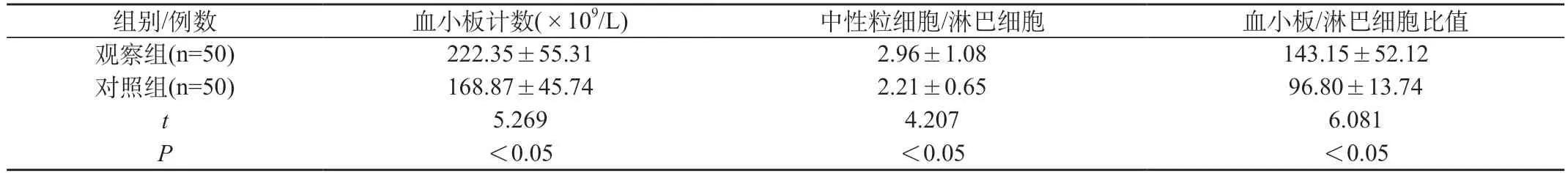

2.1 两组血常规水平表现:观察组血小板计数、中性粒细胞/淋巴细胞比值、血小板/淋巴细胞比值均大于对照组(t=5.269、4.207、6.081;P<0.05),见表1。

2.2 两组凝血检测水平差异:观察组抗凝血酶Ⅲ水平明显低于对照组(t=7.250,P<0.05);观察组凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等数值与对照组比较差异并无统计学意义(t=0.174,0.793,0.705;P>0.05),见表2。

表1 两组血常规水平对比(±s)

表1 两组血常规水平对比(±s)

表2 两组凝血检测水平差异对比(±s)

表2 两组凝血检测水平差异对比(±s)

3 讨论

AMI在我国当前临床发生率较高,具有起病急、进展快等特点,伴有一定致死、致残风险。在流行病学中显示,AMI以老年患者为主要发病对象,对患者生活质量造成严重影响。上述以提及AMI的发生与冠状动脉粥样硬化斑块破裂、血栓形成正相关,特别是其中血栓大小直接决定了患者心脏急性时间的程度,而血栓形成又于患者机体凝血系统、抗凝系统的平衡存在密切关系,因此通过对患者血常规、凝血参数评估AMI患者转归期表现确有依据可寻。

血小板属于人体血液中主要细胞之一,相较于红细胞、白细胞更小,由骨髓巨核细胞的细胞质脱落形成,在人体受到损伤,引起血管破损后,血小板可聚集血管破损处,聚集成团,形成血栓,在AMI病理形成方面具有重要作用[3]。抗凝血酶Ⅲ则属于一种含丝氨酸蛋白酶抑制剂,具有可观的凝血酶与其因子抑制作用,在人体凝血酶活性逐渐降低时,人体抗凝血酶Ⅲ水平出现逐渐增高。在本文中可见观察组血小板计数明显高于对照组,凝血酶Ⅲ水平明显低于对照组。血小板/淋巴细胞比值在现阶段研究中指出可作为促血栓与炎性标志物。在本文中显示,观察组此指标水平明显高于对照组,特别是随着患者TIMI的评分增加,患者机体表现更易形成血栓改变,预示血小板/淋巴细胞比值具有较高敏感性[4]。中性粒细胞/淋巴细胞比值属于冠状动脉疾病病情程度的重要指标,同时也是反应全身性炎症程度的有效评估指标,此水平的增加可随着冠心病程度加重而增加,因此在预测AMI恶劣程度、预后中存在一定预测价值。除此外,凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等数据在本文中表现并无统计学差异性,预示此类指标缺乏特异性。这与现阶段报道表现一致性[5]。

综上所述,通过联合血常规、凝血指标水平检测有助于提升急性心肌梗死转归期患者的诊断,为后续治疗方案的确立提供依据,值得临床推广应用。