穿越七千年, 听河姆渡人讲述他们的故事

2020-04-07周皓亮龚振岳

周皓亮 龚振岳

海水进退间,这片土地时为陆地,时为浅海;时而为山,时而为岛。海水所到之处,墙倾楫摧,人类也因水而进退。

在几乎所有民族的创世神话中,总有洪水的记载。洪水带给我们如此可怕的共同记忆,但所有的人类文明却无一例外地在大江大河边发育成熟。这几乎养成了一种生物遗传:虽然我们已经可以用自来水,但我们还是更倾向于“逐水草而居”。

“大禹治水”其实更应该称作“大禹导水”。神话背后,我们得出了“堵不如疏”的治国智慧。

发现

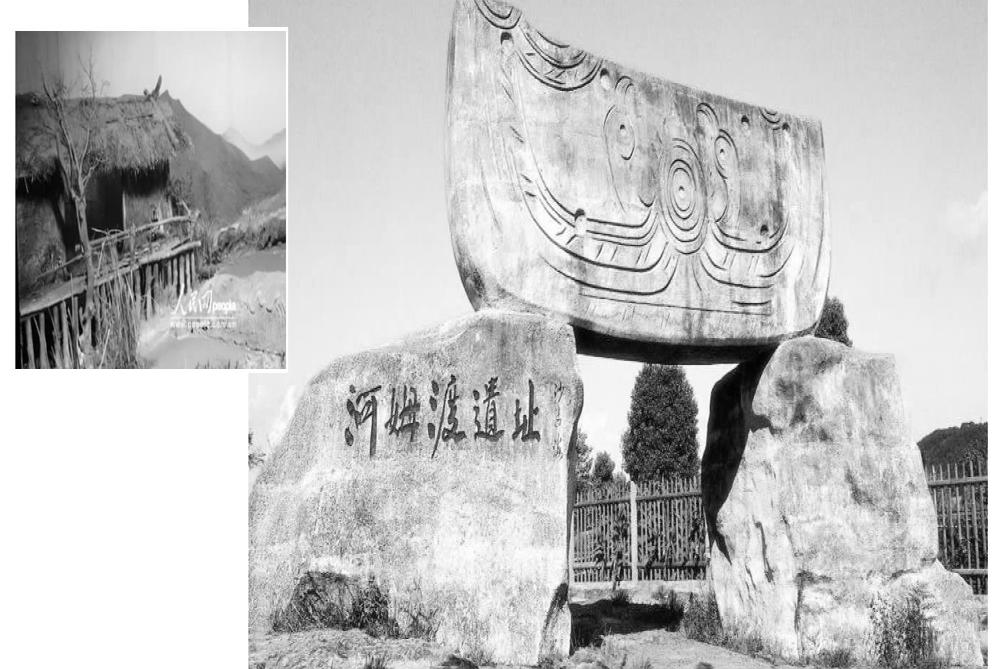

早在1973年,浙江余姚市河姆渡镇的村民们,正在对紧靠姚江的小河边上的一座旧排涝站进行改造。挖到4米左右时,突然挖出了很多骨头,还有很多碎陶片。当时大家并不知道是什么文物,照挖不误。陶片、动物骨头越挖越多。不少村民的脚还被划破了。

随着陶片和骨头的大量出土,人们意识到这可能是文物,立即停止往下挖,电告当时的余姚县文化馆,请求派人前来处理。

说来也巧,当时浙江省文物管理委员会的王士伦正在江北的保国寺工作,他获知这一消息后,立即赶赴现场采集标本。当他看到泥地中发掘出来的黑乎乎、粗糙的夹炭黑陶时喜出望外:此前,浙江省内还没有发现过夹炭黑陶。他带着标本匆匆赶往杭州。

这些文物送到杭州后,引起了巨大的震动。时任杭州大学历史系教授、后来担任浙江省文物局局长的史前史专家毛昭晰在时隔二十年之后,为《中国河姆渡文化》一书写序时,仍对当初见到这些文物标本时的情形记忆犹新:

“1973年6月6日傍晚,王士伦来到我的住所,打开一块大手帕,说是给我看‘好东西。原来手帕里包的是几把史前的骨匕,颜色暗褐,显然在土中已埋了很久。其中一件,一端刻有几何形的纹饰,制作十分精致……”

就这样,震惊中外的文化遗址——河姆渡遗址被发现了!

水稻田发现了古文明

1977年,考古队对河姆渡遗址进行了第二期大规模的考古发掘。出土的大量文物证明,这是一座距今已有六七千年历史的远古江南村落遗址。当时的人们已经开始人工栽培水稻,用石斧、石锛建筑木结构房屋,开始过上定居的生活。

出土的大量木、骨、石、陶、牙制的质朴而不失原始美感的艺术品,更昭示了这一史前文化的先进性。

水稻田发现了古文明,村里31户村民搬迁到了其他地方。他们的房屋和田地腾给了六七千年前的先民——上面盖起了博物馆。今天,当我们走进河姆渡博物馆时,先民们遗留下来的琳琅满目的展品仿佛给我们打开了一扇通往远古的门,河姆渡人当年的生活场景跃然眼前……

六七千年前的河姆渡紧靠着海洋,气候比现在更加温暖湿润,大致与今天的西雙版纳相当。陆地上森林覆盖,一个个湖泊点缀其中。这里是动物的天堂,虎、熊、大象、犀牛等大型哺乳动物出没其间。

河姆渡人过着男耕女织的生活,日出而作,日落而息。男人们扛着骨耜在村外的稻田劳作,或张弓引箭捕杀猎物;女人们手提篮筐隐没在丛林中,采摘野果,回家后还编织衣物。村舍间,猪狗相逐,小孩玩着捉迷藏的游戏。他们也有零食吃,比如菱角、芡实、酸枣。

河姆渡人也会时常开个“party”,从遗址中发现了漆筒、骨哨和陶埙等乐器,由此可以看出,河姆渡人是懂音乐的,他们或者是出于宗教需要,或者出于自身对美的追求,常聚集在一起,载歌载舞,供奉祭祀。

“实际上我们一直被误导了,以为远古人过着刀耕火种、茹毛饮血的日子。”其实,从河姆渡人所处的自然环境和出土的文物推断,六七千年前河姆渡人的日子说不定还称得上“安逸”。

最早的航海家

河姆渡人的富足生活已经令我们惊讶,不过,更令人震惊的还在后面。河姆渡遗址中发掘出了木桨、独木舟,还有只能在远海中才能生存与活动的鲸鱼、鲨鱼骨骼。学术界不少专家认为,河姆渡人是国内最早的航海家。

考古学家们还发现,在太平洋西部沿海地区广泛存在着一种叫“有段石锛”的文物,这是一种刨削木制品的工具,它的最原始雏型是河姆渡第四层发现的背部有隆脊的锛式斧。有专家由此相信,六七千年前的河姆渡人乘着洋流可能进行过环太平洋航行。

澳大利亚人类学家贝尔德姆则认为,澳大利亚居民的祖先是河姆渡人,那里的文化也是从河姆渡飘流过去的。这些,都是以后宁波商人擅长航海,从事沿海埠际贸易和海外贸易的历史渊源。