刑事判决书说理的评价资源分析

2020-04-04张玥

张 玥

(山东中医药大学 外国语学院,山东 济南 250355)

随着司法改革的深入推进,最高人民法院对裁判文书的写作提出了更高的要求,强调要“增强判决书的说理性”,使判决文书成为向社会展示司法公正形象的载体[1]84-86。判决书说理是实现我国司法公正的重要方式,有助于化解各方矛盾进而有效维持社会秩序。裁判文书说理部分是裁判文书的灵魂,关系着司法审判的公正、公平及公众影响。一份规范的判决书应该是说理透彻、叙述全面,并且能够充分体现判决的公正与公平[2]120-124。判决书说理需要以事实为根据,对判决根据和理由进行阐述,向当事人和公众对判决结果进行解释说明。判决书说理需要理由充分完整,要分析并认定事实和证据同时结合适用法律得出判决结论。判决书表述要观点明确,是非分明。为了达到这一目的,法官在撰写判决文书时使用了大量的评价资源来充分描述事实,认定证据并剖析适用法律进而增强了判决书的逻辑性和说服力,在很大程度上提高了裁判的公正性。目前国内学者对刑事判决书说理研究多从法学角度展开[3-4]48-52,83-92,部分学者从语言修辞的角度对判决书写作进行探讨[5]62-71,176-180,但对于刑事判决书说理的评价资源使用却鲜有研究。此文以我国的刑事判决书为研究对象,以评价系统中的态度系统、介入系统与极差系统为工具来分析探讨法官是如何利用评价资源来制作刑事判决文书,有效揭露被告人犯罪事实,剖析其犯罪原因及社会危害性,结合相关法律表述判决结果。

一、理论基础与分析框架

(一)评价理论概要

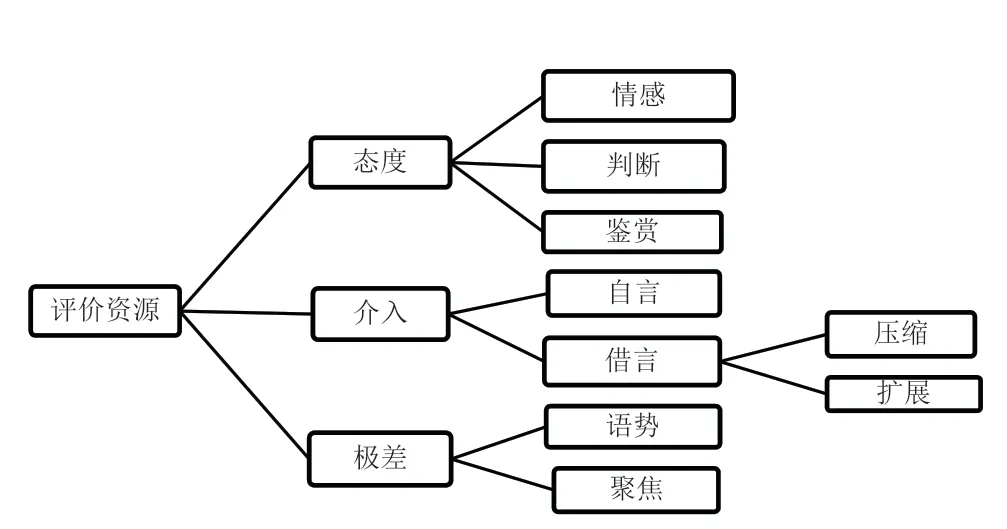

20 世纪90 年代,语言学家Martin 和 White 创立了评价系统(the Appraisal Systems),用来描述和阐释语言是怎样被用来评价的,其包括三个次系统:态度(Attitude)、介入(Engagement)和极差(Graduation)[7]291。态度系统处于核心地位,介入和极差分别从来源和力度上对态度进行调节[8]13-21。态度与同情感有关,指人的心理受影响后对人类行为和人本/过程及现象做出的判断和评价,包括情感(Attitude)、判断(Engagement)和鉴赏(Graduation)这三个子系统。情感系统是对人的情感及思想方面的描写涉及正负两个方面,包括品质、过程和评注三种情况,如开心/不开心、喜欢/不喜欢、崇拜/不崇拜。判断系统是依据道德、伦理和法律准则来评价人们的行为和品行,如幸运/不幸、时尚/落伍、勇敢/懦弱等。鉴赏系统属于美学意义范畴,是对文本/过程和现象是否有价值的评价,如是否均衡、简洁、漂亮等。

介入系统指的是态度的介入,是人们在运用语言表示态度的时候的思想、观点或立场的来源,包括“自言”(monogloss)和“借言”(heterogloss)两种方式[9]51-56。“自言”是单纯的叙述或论断,话语里没有融入其他观点和声音。“借言”是通过引用别人的言语等语言资源表明可能存在另一种意见或声音的言语,能让所说的话显得十分客观[10]13-20。“借言”进一步分为“对话压缩”(dialogical contraction)和“对话扩展”(dialogical expansion)两个考察参数。“对话压缩”是指说话人在表达自己的观点、态度和立场时通过否定(disclaim)或宣告(proclaim)的形式来压制其他观点进而缩小对话空间。“对话扩展”是通过包容(entertain)和归属(attribute)这两种方式,在表述个人观点的同时来开启更广阔的对话空间。包容是指文本的内容只是多种可能性之一,例如可能、也许等。归属是指通过表述某种观点来自某个范围内,继而表达作者所持立场,既可以是中立也可以摆脱责任。

极差系统和态度系统密切相关,是对态度强度和介入程度的分级资源,包括语势(force)和聚焦(focus)两个子系统。语势调节可分级态度范畴的力度,涉及强度和力量两个方面。聚焦是把不能分级的态度范畴分级,分为明显(sharpen)和模糊(soften)。

图1 评价系统

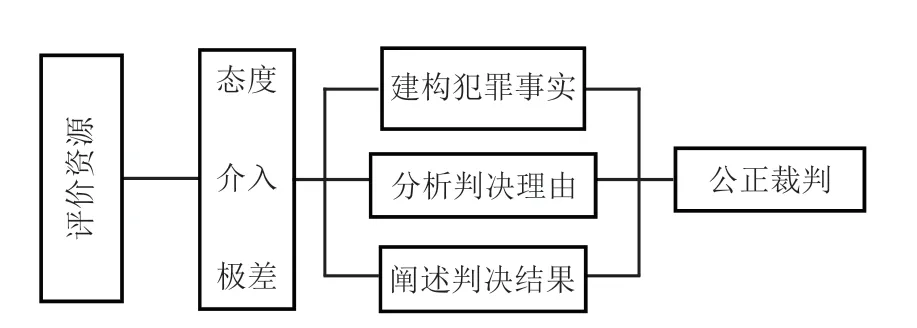

(二)分析框架

根据最高人民法院关于实施《法院刑事诉讼文书样式》的若干规定,刑事判决书的内容应该主要包括以下几个方面:对犯罪事实的概述,主要是公诉机关的指控意见;证据的列举分析,认定被告人的罪行;判决理由的陈述,概括案件的经过,揭露被告人的罪行及社会危害性,分析量刑情节进行定罪量刑;判决结果的宣布,阐明被告人触犯刑法某些条款及应负的刑事责任。但每个案件涉及的情况不同,刑事判决书的内容在细节上也略有不同,本文将绝大部分刑事判决书的说理内容分为三个部分:建构被告人的犯罪事实、分析判决理由、阐述判决结果。为了研究评价资源在刑事判决书中的使用规律,我们创建了刑事判决书评价系统分析框架。下图中法官通过在判决书说理的三个部分中运用评价系统的态度、介入和极差资源,来论述判决理由,增强判决书说理性,达到公正裁判的目的。

图2 分析框架

二、分析与讨论

本研究的语料选择选自最高人民法院主办的中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn),随机抽取了一审、二审和再审共50 份刑事判决书,发现在评价资源在判决书说理的三个部分中都有使用但分布不均衡,具体使用分析如下:

(一) 建构被告人犯罪事实的评价资源分析

1.态度系统用于评判被告人的犯罪事实

刑事判决书在对案件事实进行建构过程中使用大量的态度系统资源尤其是判断资源,法官在表述被告人犯罪事实情节时经常会使用一些负面的判断词汇来凸显被告人行为的违法性,这些词汇通常暗含了对行为方式的合法性和合乎道德性的评判,从而合理的展现被告人的违法行为,预示了该罪行应当受到相应的法律制裁。例如:

(1)被告人曾某碧恼羞成怒,在明知谭某某在其驾驶的农用车车后的情况下,故意驾车撞击、碾压谭某某后逃离现场。谭某某经送医院抢救无效于2014 年11 月24 日死亡。

(2)被告人杨某启因琐事对张某不满,于2013年10月15日14时许,乘坐本田思威牌(车牌号京Y0××)轿车到本市大兴区瀛海镇黄亦路与瀛祥路交汇口东南侧与张某见面,在张某上车后,被告人杨俊启持刀扎刺张某右侧胸部,致其死亡。

(3)首先由苏某莲安排人员绕过中国海关,将越南活鸭从广西壮族自治区凭祥市友谊镇中越边境偷运至中国境内,并存放在苏某莲准备的临时养鸭场,然后高某从养鸭场装运该越南活鸭至湖南长沙、常德等地销售。

例(1)选自一起故意杀人案,法官使用了具有强化鉴别主观意愿的“故意”一词,来表达被告人的犯罪动机,这个行为不是意外而是蓄意的,这为之后的罪行性质认定打下了基础。在这个例句中,法官还使用了一个判断色彩的词汇“逃离”,这意味着被告并不是正常离开,而是做了违法或违背道德事情不想让他人发现而赶快撤离。例(2)也选自一起故意杀人案,其中“持刀刺杀”具有非常明显的违法性质,突显了被告人的罪恶行径,判断了其违法行径。例(3)选自一起走私案件,其中“绕过中国海关”和“偷运”这两个判断资源明确表达了被告人的走私行为,揭露了其违法性,预示着被告应受到相应的法律制裁。

2.介入系统用于增强事实的客观性和可靠性

刑事判决书在揭露被告人犯罪事实部分使用大量的介入资源尤其是借言来增强犯罪事实的客观性和可靠性,例如证人证言、书证和专家鉴定等。这些资源的运用可以表明刑事判决书中对事实部分的描述有法律法规、合理的证据的支撑,从而压缩了被告人的申诉空间,增强了判决书事实表述的客观性、可靠性及权威性。例如:

(4)法医学尸体检验鉴定书及照片证实,先某敏胸腹部多处穿透创,心、肺、肝、脾、两肾、胃、肠等多脏器破裂,右侧胸腔积血250 毫升,腹腔少量积液,认为被害人先国敏系遭锐器作用致多脏器破裂引起大出血死亡。

(5)苏某甲提供的诺基亚手机中提取到的信息情况,证实:3 万元的印刷发票属于虚开,没有实际发生交易。

以上两例都使用了介入系统中的对话压缩资源,例(4)中使用了法医的检验鉴定书的证明材料,法医的检验属于专家证明,是典型的对话压缩资源,是借助专家的话语来证实被告人的犯罪事实,具有一定的权威性和说服力,有助于对被告人故意杀人的事实认定。例(5)引用手机中信息这一物证来证明被告虚开发票的违法行为,通过引述手机中的信息内容使得被告人的犯罪事实客观真实,让他人毫无反驳的余地,强有力地揭示了被告人的罪行。

3.极差系统用于突显犯罪事实的严重性

法官在撰写刑事判决书过程中在使用态度系统和介入系统的同时还经常配合使用极差系统来增强事实的严重程度或可信度。例如:

(6)凡X 公司与第三方支付平台签订合同并在招商银行开设账户,采取定期结算的方式收取阅读雨币交易款来获取非法利益,并长期、大量利用“烟雨红尘”网站非法出版互联网出版物业务活动,严重扰乱出版市场秩序,

(7)朱某伦在致使朱某1 倒地,又对其实施殴打后,并未积极对朱某1 实施救治,致朱某1 因钝性外力致全身多处损伤、急性大失血而死亡。

例(6)中,在构建事实部分时,法官使用了强化资源“长期”和“大量”利用来突出被告人非法销售活动的严重性,法官利用这些副词对被告人的行为性质进行了极差评价。例(7)法官为了强调被告人的残忍及其行为造成的恶劣后果,使用了强化资源“多处”和“急性”来描述受害人的惨况,从而突出了被告人的罪恶行径。

(二)判决理由的评价资源分析

1.态度系统用于阐述判决理由

法官对案件进行裁判时要根据案件的具体特征和所对应的法律类别进行比较归类,确定被告人有无犯罪,如果被告人确实触犯刑律则要确定其犯罪类型和所承担的责任。态度系统中的情感、判断和鉴赏资源的使用有助于刑事判决书中对被告人犯罪行为进行分析和鉴别,例如:

(8)本院认为,被告人朱某伦酒后与其兄弟发生纠纷,不能正确、冷静处理,故意伤害并致其兄弟死亡的行为,已触犯刑律,构成故意伤害罪

(9)故被告人施某华、何某游、王某军对其他被告人基于讨债的目的,有组织地采用暴力或者软暴力等非法手段索债的寻衅滋事犯罪行为,应与具体实施者共同承担刑事责任。

例(8)中,法官进行判决理由分析时运用了表示鉴定的词语“不能”,带有强烈的主观否定色彩,体现了法官对评价对象——被告人的否定鉴别。被告人主观上的冲动,没法正确冷静地处理事情导致了犯罪事实的发生。接着,法官使用“故意”一词,体现了裁判者的主观态度,他有意表明被告人在作案过程中的主观意识,是故意而不是过失,体现了被告人的主观恶意和社会危害性,为进一步对案件定性为故意伤害罪打下了坚实的基础。例(9)使用了“暴力”“软暴力”“非法”和“寻衅滋事”这些带有违法色彩的判断资源,深刻地揭示出这几个被告人均使用了非常恶劣的非法手段进行索债,其行为违反了社会许可的合法性,具有明显的共同犯罪特征,为法官论述其应当承担的刑事责任做出了合理铺垫。

2.极差系统用于支持判决理由

在论述刑事判决书判决理由时,极差系统是使用较多的资源之一,主要用于支撑态度系统所作出的合法或违法性判断,起到强化或弱化作用,例如:

(10)被告人施某华、何某游、王某军等人的行为严重侵犯被害人的人身财产权利,扰乱了经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,已构成以施建华为首的恶势力犯罪集团。

(11)被告人廖某华因对其母亲谢某不满而持刀杀害其母亲,致其母亲死亡,其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以支持。廖任华作案时处于精神分裂症发病期,尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力,案中有限制刑事责任能力,可以从轻或者减轻处罚。

例(10)中的“严重侵犯”和“较为恶劣”这两个表述方式都是属于极差系统里的强化量化资源,这一资源的使用强有力地揭示了这几个被告人造成的社会影响极其罪行带来的严重后果,为法官对其定罪埋下伏笔。例(11)中,法官对公诉人所指控被告人的罪名首先予以肯定,但又在此基础上分析了被告的特殊情况,被告处于精神疾病的发病期。法官使用了“尚未完全丧失”辨认或控制自己的行为能力,和“有限制”刑事责任能力这些弱化量化资源来突出被告的行为能力的有限性,在此基础上做出了从轻或减轻处罚的处理意见。

(三) 判决结果的评价资源分析

刑事判决书在陈述判决结果部分使用的评价资源主要以介入系统为主,同时还有运用少量的态度系统资源,例如:

(12)依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第(一)项、第三款、第七款,第三百五十七条,第二十五条第一款,第二十六条第一款,第六十七条第三款,第五十六第一款,判决如下:被告人蒋某东犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产人民币五万元。

判决结果要体现判决的合理性和合法性,要明确表达法律条文规定与犯罪事实之间的确定关系,因此在这个部分制作过程中,法官通常会使用介入资源,正如例(12)中,直接引用《中华人民共和国刑法》的条款,针对被告人的犯罪行为和后果进行定罪量刑,以此来彰显定罪量刑结果的实体正当性与程序合法性,进而有利于实现被告人和社会大众对判决结果的认同,有助于司法公正的实施。

结 语

本文以评价理论为基础,分析了我国刑事判决书的说理部分(犯罪事实、判决理由、判决结果)的评价资源使用情况,探讨了法官在制作刑事判决书时如何利用评价资源来实现说理透彻、叙述全面,并且能够充分体现判决的公正与公平。研究发现,刑事判决书说理中的不同部分对评价资源的使用呈现出一定差异。在揭露被告人犯罪事实部分,法官主要使用态度系统中的判断资源来建构犯罪事实,用介入系统来增强犯罪事实的客观性并利用极差系统来强化犯罪事实的真实性。在判决理由论述部分,法官主要使用态度系统中的情感与鉴赏资源来阐述判决理由将其罪行定性归类,并使用极差系统来辅助论证其量刑的程度。在判决结果部分,法官主要使用介入系统,通过借助引用相关法律法规对被告人的罪行进行判决,以增强其判决结果的公平公正性。此文探讨了评价理论在我国刑事判决书说理中的应用情况,希望能够为我国刑事判决书说理的进一步 发展提供启示并地法官在撰写刑事判决书时恰当使用评价资源提供参考。