黄河口凹陷北缘古近系物源及其对优质储层的控制

2020-04-04庞小军王清斌

庞小军,王清斌,解 婷,赵 梦,冯 冲

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300459)

0 引言

近年来,“源-汇”系统逐渐成为沉积学研究的热点。徐长贵等[1-2]提出了“源-汇时空耦合体系”的概念,并指出其主要由物源体系、汇聚体系和基准面转换体系组成,该理论为渤海海域中深层优质储层的预测提供了新的思路,使渤海中深层储层预测的成功率得到了很大的提高;之后,国内学者对国内沉积学研究进展、源-汇过程、沉积盆地源-汇研究进展等作了较详细的阐述[3-5],并逐步健全了源-汇系统的研究内容,即源区古地理、沉积区古地貌、搬运过程、沉积物类型等的演化,并指出它的先进性在于“正演、定量和动态”的研究方法和思路,而物源的研究是源-汇系统研究的重点之一。国内外对物源的研究主要集中在现今物源性质(母岩岩性)及其与储层的关系,并将利用岩屑、重矿物、锆石等各种分析化验资料统计的母岩信息与残留的母岩进行对比,进而恢复储层的物源方向,并讨论母岩类型与优质储层之间的关系[6-9]。近年来,庞小军等[10-11]和代黎明等[12]从物源动态演化的思路出发,利用岩屑、重矿物、锆石测年等对石臼坨凸起围区古近系沉积区储层的古物源进行了研究,发现不同沉积期来自同一物源位置的母岩岩性具有较大的差异性,进而恢复了不同沉积期真实的古物源,并探讨了古物源与优质储层之间的匹配关系。

以往对黄河口凹陷北缘古近系沉积、油气成藏、烃源岩、构造、储层等方面的研究较多[13-16],而对古物源与优质储层方面的研究较少。另外,通过钻井发现,在古近系不同母岩对应的沉积区储层规模和物性差异均较大。因此,利用44 口井的录井、测井资料和三维地震综合解释成果,以及31 口井的岩心观察、6 口井的岩屑成分统计、200 多个铸体薄片、重矿物统计分析,对黄河口凹陷西北缘古近系沙三段至东三段各沉积期的古物源进行恢复,并探讨古物源对优质储层的控制,以期为类似物源区附近优质储层的预测提供借鉴。

1 地质背景

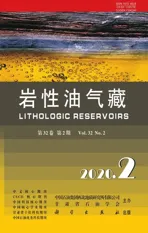

图1 黄河口凹陷北缘地区位置(a)、地层(b)、沙二段沉积相展布(c)Fig.1 Location(a),strata(b)and sedimentary facies distribution(c)in the northern margin of Huanghekou Sag

黄河口凹陷位于渤海海域东南部,面积约为3 300 km2,其北部、南部、西部、东部分别与渤南低凸起、莱北低凸起、沾化凹陷、庙西凹陷逐渐过渡[13-14][图1(a)]。研究区位于黄河口凹陷北缘及渤南低凸起,渤南低凸起分为东段和西段。黄河口凹陷北缘新生代地层发育齐全,古近系由老至新依次发育孔店组、沙四段、沙三段、沙二段、沙一段、东三段、东二段和东一段,其中,沙三段和沙一段为主要的烃源岩发育段[13],孔店组至东一段均为储层发育段,且孔店组至东三段以扇三角洲、辫状河三角洲砂砾岩储层为主[15],另外,沙一段发育碳酸盐浅滩储层,东二段和东一段以曲流河三角洲和辫状河三角洲为主[15-16];沙一段、东二段下部和东三段发育区域性泥岩盖层[13-15][图1(b)—(c)]。黄河口凹陷北缘已发现的油气藏主要分布在古近系沙一段、沙二段和东三段储层中。本次研究以沙三段、沙二段、沙一段和东三段为研究对象。沙三段主要发育厚层泥岩夹薄层砂岩,最大厚度约200 m;沙二段主要发育厚层砂砾岩夹薄层泥岩,最大厚度约160 m;沙一段主要发育厚层泥岩或中薄层砂砾岩与碳酸盐岩、泥岩的互层,最大厚度约130 m;东三段主要发育厚层泥岩,仅在局部位置发育中薄层砂砾岩、砂岩与泥岩的互层,最大厚度约80 m。

2 古物源恢复

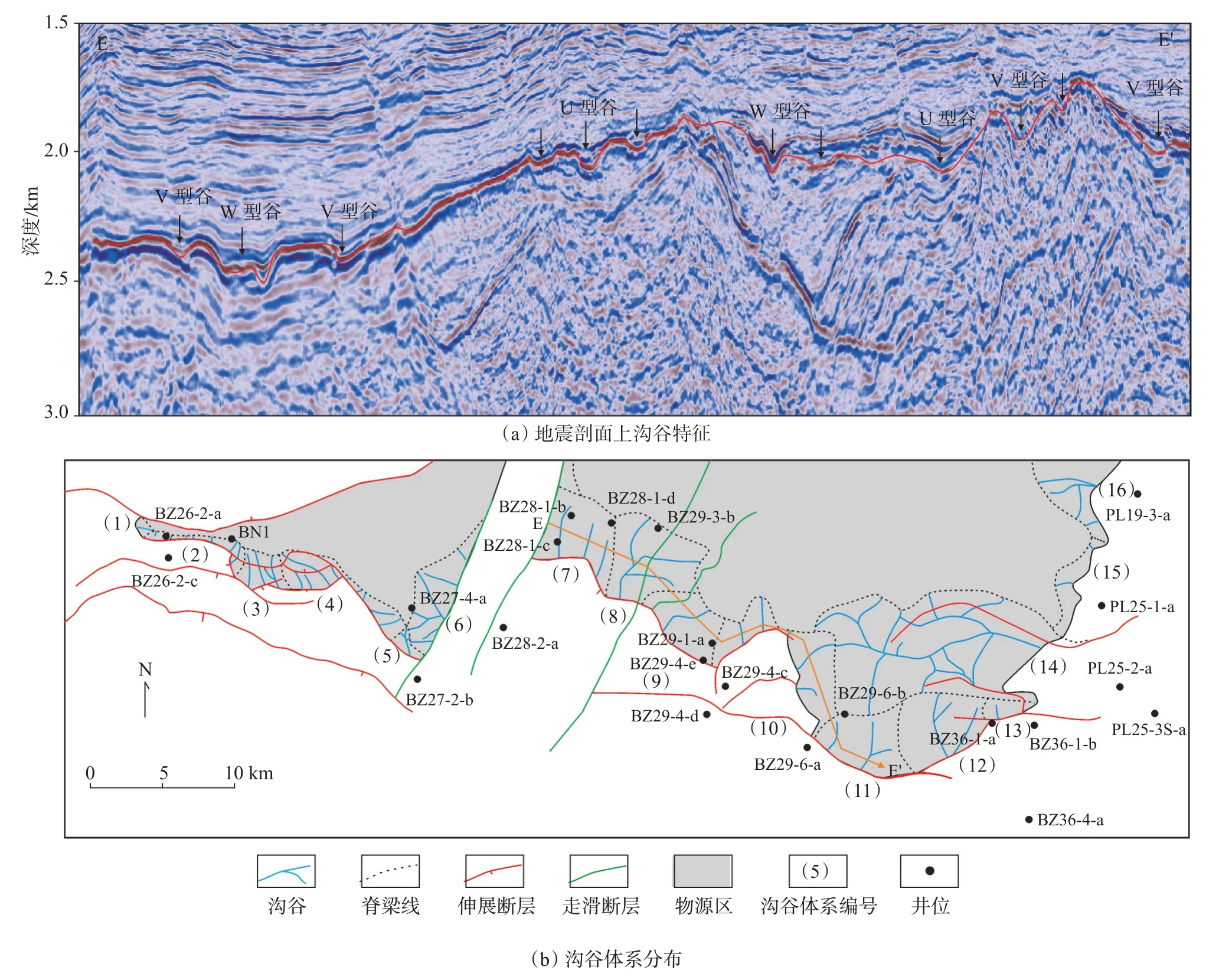

古物源恢复主要包括基岩分布的刻画、母岩岩性的恢复、沟谷体系的刻画[11]。

2.1 基岩分布

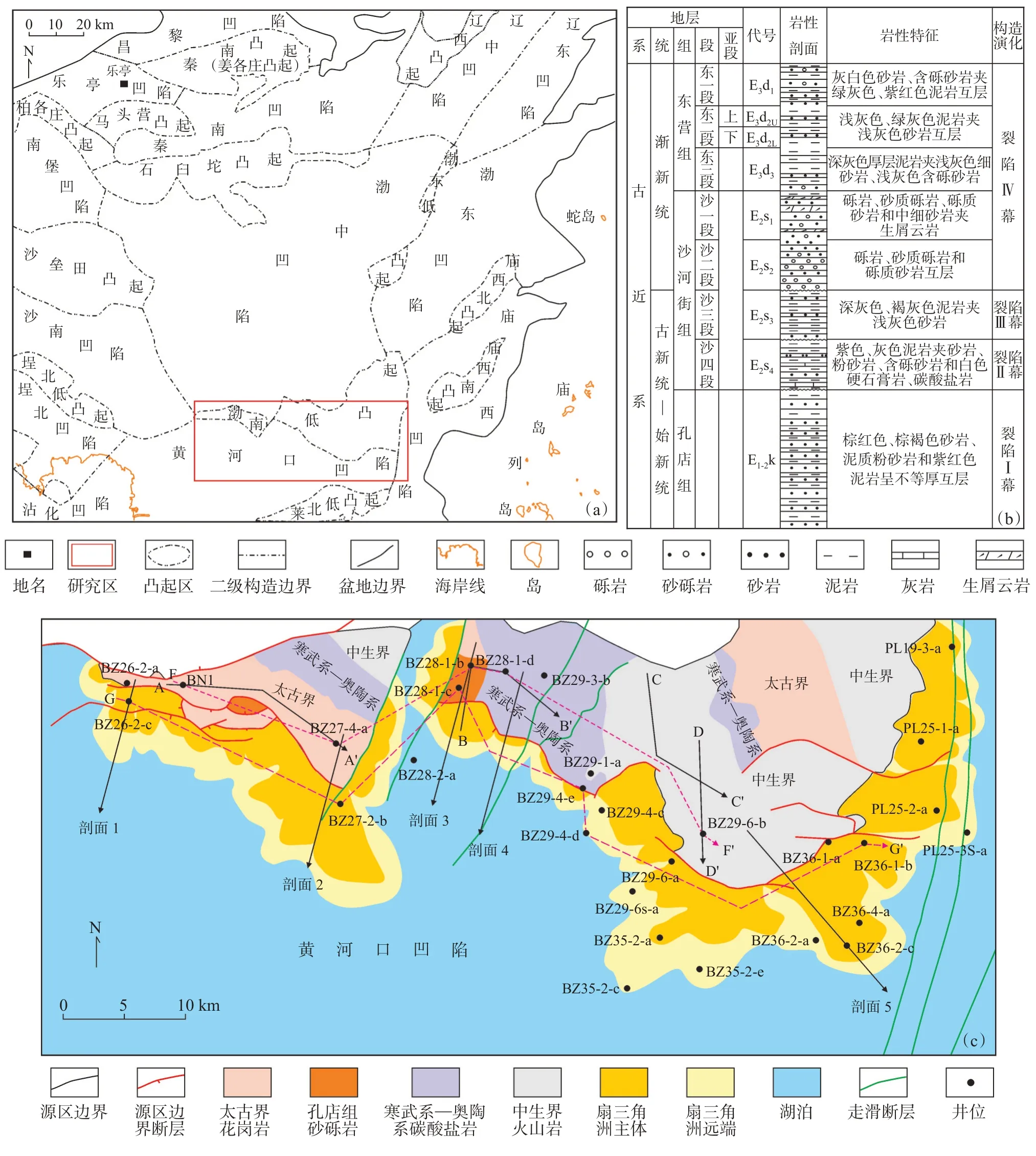

黄河口凹陷北缘古近系沙三段至东三段储层的物源来自渤南低凸起[15-16],该低凸起不同的基岩岩性造成地震反射特征具有明显的差异性。利用钻井资料对不同基岩的三维地震进行标定(图2,3),再进行平面追踪,圈定了不同基岩的分布[参见图1(c)]。

地震上,花岗岩表现为杂乱反射[图3(a)];火山岩表现为中振幅、中—高频、断续—较连续、亚平行反射[图3(b)—(d)];碳酸盐岩表现为中—弱振幅、中—低频、断续—较连续、亚平行反射,局部为空白反射[图3(b)—(c)];砂砾岩表现为中—强振幅、中—高频、叠瓦状前积反射[图3(b)]。因此,渤南低凸起西段由南向北,基岩依次为太古界变质花岗岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩和中生界火山岩(图2),不同基岩均呈北西—南东向展布[参见图1(c)]。渤南低凸起东段基岩主要发育太古界变质花岗岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、中生界火山岩、孔店组砂砾岩(图2)。不同岩性在地震剖面上的反射特征具有明显的差异性,且不同岩性之间均发育一条较为连续的强振幅地震反射(图3)。整体上,渤南低凸起古近系沙三段至东三段基岩由老到新依次为太古界变质花岗岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、中生界火山岩(夹碎屑岩)、孔店组砂砾岩。

图2 渤南低凸起基岩连井剖面[剖面位置参见图1(c)中的FF′]Fig.2 Well-tie section of bedrock in Bonan low uplift

2.2 古物源体系恢复

古物源体系恢复主要包括各地质时期的古沟谷体系和母岩岩性的恢复。利用三维地震资料,对物源区的沟谷体系进行详细刻画,再结合岩心、壁心和薄片等分析化验资料,对研究区古近系各地质时期的母岩岩性进行了分析。

图3 渤南低凸起基岩地震反射剖面[剖面位置参见图1(c)]Fig.3 Seismic reflection profiles of bedrock in Bonan low uplift

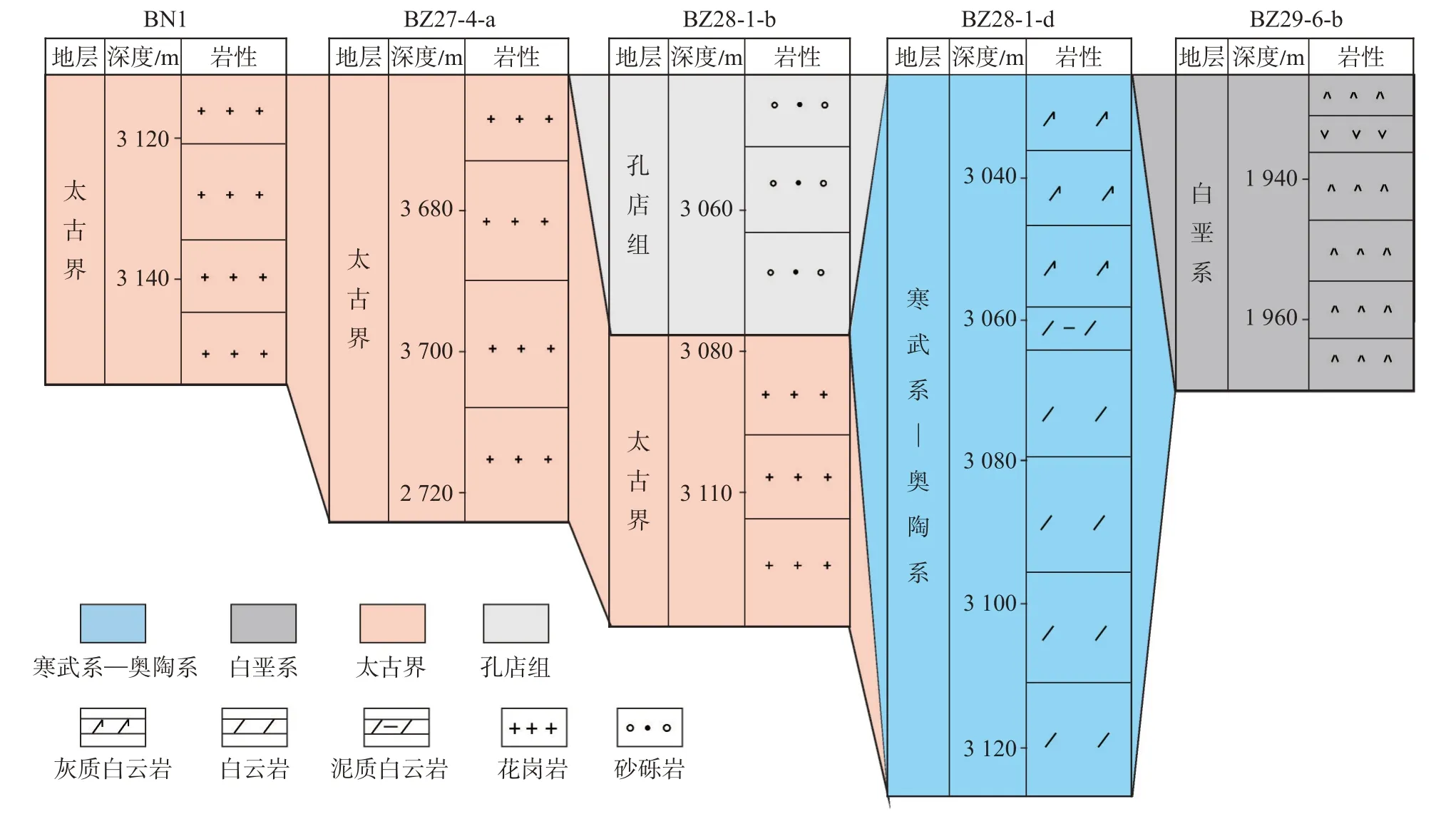

2.2.1 沟谷体系的刻画

沟谷体系是物源区由脊梁线、沟谷、分水岭和坡降等组成的碎屑物搬运通道[17],利用物源区构造等值线,将沿物源走向的最高点连接在一起,即脊梁线;沟谷在物源区构造等值线上表现为由脊梁向沉积区方向呈连续的线状、断续状低值区,向脊梁方向由多条短线状的次级沟谷与长线状的主沟谷连接,在地震剖面上具有明显的下切特征;分水岭为沟谷体系之间的界线,由脊梁线向沉积区方向,将构造等值线上的高值点进行连接形成的线,即分水岭。沉积区的一个或多个三角洲沉积体对应一个沟谷体系。利用三维地震反射特征[图4(a)],识别出了物源区的沟谷体系[图4(b)]。该区发育V型谷、W 型谷和U 型谷,共16 个沟谷体系。整体上,东部物源区的沟谷体系范围大于西部,东部沟谷体系具有延伸长、范围大的特点,西部具有延伸短、范围小的特点,这些沟谷体系是碎屑物搬运的重要通道。

2.2.2 母岩岩性的恢复

母岩岩性的恢复是对各沉积期物源区的母岩类型、分布进行恢复。每一个沟谷体系范围内的母岩岩性都可以基于其对应沉积区储层的岩心和岩屑进行恢复,以黄河口凹陷北部沙二段为例,通过对岩心和壁心中砾石成分以及铸体薄片中岩屑的统计发现(图5),BZ26-2-c 井区储层岩屑成分以火山岩为主,见少量的变质岩和沉积岩岩屑,对应的储层母岩为中生界火山岩夹碎屑岩;BZ27-2-b 井区储层岩屑以火山岩为主,变质岩和沉积岩次之,沉积岩主要为碳酸盐岩、砂岩、泥岩,对应的储层母岩为中生界火山岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、太古界变质花岗岩;BZ28-2 S-b 井区储层岩屑以火山岩为主,变质岩次之,对应的母岩岩性为中生界火山岩、太古界花岗岩,沙二段沉积期该井区对应的物源区母岩为孔店组砂砾岩,对BZ28-1-b 和BZ28-1-c井岩心观察发现,孔店组砂砾岩的砾石和岩屑成分以中生界火山岩为主,太古界变质花岗岩次之,因此,BZ28-2 S-b 井区储层物源为孔店组砂砾岩;BZ28-1-d 和BZ29-4-e 井区储层岩屑以碳酸盐岩为主,见少量的变质岩和火山岩,对应的母岩岩性以寒系—奥陶系碳酸盐岩为主;BZ29-4-c 井区储层岩屑以火山岩为主,对应的母岩岩性以中生界火山岩为主;BZ36-1-a 井区储层岩屑以火山岩为主,代表母岩岩性以中生界火山岩为主。因此,沙二段沉积期,东部东段物源区母岩以中生界火山岩为主,西段物源区母岩以寒武系—奥陶系碳酸盐岩、孔店组砂砾岩为主;西部东段物源区母岩以中生界火山岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩和太古界变质花岗岩为主,西段物源区母岩以中生界火山岩为主。

图4 渤南低凸起沟谷体系特征及分布Fig.4 Characteristics and distribution of valley system in Bonan low uplift

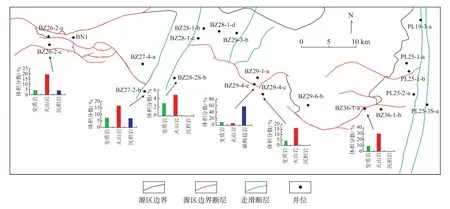

图5 黄河口凹陷北缘地区沙二段岩屑成分平面分布Fig.5 Plane distribution of cuttings of the Es2in the northern margin of Huanghekou Sag

利用上述方法,恢复了研究区古近系沙三段、沙二段、沙一段和东三段沉积期物源区的母岩岩性(图6)。沙三段沉积期,西部物源区以中生界火山岩为主,东部西段物源区以太古界花岗岩、孔店组砂砾岩和寒武系—奥陶系碳酸盐岩为主,东部中段、东段均以中生界火山岩为主;沙二段沉积期,西部物源区仍然以中生界火山岩为主,仅在西部东段部分地区出露中生界火山岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、太古界变质花岗岩,东部继承了沙三段的物源特征;沙一段沉积期,发生了区域性的湖侵,湖水淹没部分物源区,物源区岩性继承了沙二段的特征,但范围明显变小;东三段沉积期,发生了沉积区的整体沉降,湖盆变深,但湖水向沉积区大范围退缩,物源区面貌再次发生明显的变化,物源区在继承了沙一段物源的基础上,大量的沙一段泥岩充当了东三段的物源。物源区的范围经历了“大—小—大”的演化过程(图6),沙三段至东三段沉积期的母岩也发生了明显的变化。

图6 黄河口凹陷北缘地区古近系物源体系恢复及沉积相展布Fig.6 Restoration of Paleogene provenance and sedimentary facies distribution in the northern margin of Huanghekou Sag

2.3 古物源体系演化

上述研究表明,黄河口凹陷北缘沙三段至东三段不同位置储层的古物源演化具有明显的差异性。研究区西部中段和西段母岩岩性经历了碎屑岩夹薄层火山岩(沙三段)→火山岩夹薄层碎屑岩(沙二段至沙一段)→变质花岗岩(东三段)的剥蚀演化过程[图7(a)],西部东段母岩岩性经历了碎屑岩夹火山岩(沙三段)→火山岩(沙二段)→火山岩、变质花岗岩、碳酸盐岩(沙二段上部至沙一段)→变质花岗岩(东三段)[图7(b)]的剥蚀演化过程;东部西段母岩岩性经历了碎屑岩夹火山岩(沙三段)→火山岩(沙二段)→变质花岗岩、砂砾岩(沙二段上部至沙一段)→泥岩(东三段)[图7(c)]和碎屑岩夹火山岩(沙三段)→火山岩(沙二段)→碳酸盐岩(沙二段上部至沙一段)→泥岩(东三段)[图7(d)]等2 个剥蚀演化过程,东部东段母岩岩性经历了碎屑岩夹薄层火山岩(沙三段)→火山岩夹薄层碎屑岩(沙二段至东三段)[图7(e)]的剥蚀演化过程。整体上,当物源区演化至中生界火山岩剥蚀阶段时,在沉积区更容易形成砂砾岩沉积,而研究区西部沙二段沉积期,物源区处于火山岩剥蚀阶段,在沉积区更易形成厚层砂砾岩沉积;在研究区东部东段沙二段至东三段沉积期,物源区处于火山岩为主的剥蚀阶段,在沉积区也容易形成较厚的砂砾岩沉积。

3 物源体系对储层的控制

物源体系对储层的控制主要表现在砂岩规模和储层物性2 个方面[11],也是控制优质储层发育的重要因素。

3.1 对砂岩规模的控制

黄河口凹陷北缘地区古近系物源对砂岩规模具有明显的控制作用,主要表现为对砂岩平面展布和厚度的控制(图7,8)。古近系沙三段至东三段主要发育扇三角洲沉积,沟谷体系发育,沟谷体系入湖的位置大多对应着一个或多个扇三角洲群,其物源均来自渤南低凸起,为近源沉积。

沙三段沉积期[参见图6(a)],物源区母岩岩性以中生界碎屑岩夹火山岩为主,东部西段以寒武系—奥陶系碳酸盐岩以及少量的孔店组砂砾岩和太古界变质花岗岩为主,西部和东部西段沟谷体系范围均小,东部东段沟谷体系范围大。在沉积区,平面上扇三角洲发育,西部和东部西段扇三角洲范围均小,东部东段扇三角洲范围大,纵向上均以厚层泥岩夹薄层砂岩为主(图8),整体上砂岩规模较小。

图8 黄河口凹陷北缘地区古近系各沉积期连井剖面[剖面位置参见图1(c)GG′]Fig.8 Well-tie section of different sedimentary period of Paleogene in the northern margin of Huanghekou Sag

沙二段沉积期[参见图6(b)],物源区范围继承了沙三段,但岩性发生了明显变化,西部以中生界火山岩剥蚀为主,沟谷体系范围小,在沉积区形成了厚度大、范围小的扇三角洲砂砾岩沉积;西部东段物源区局部发育中生界火山岩、太古界变质花岗岩及少量寒武系—奥陶系碳酸盐岩组合剥蚀,由于该位置对应的沉降中心离物源区较远[15-16],在沉积区形成了厚度和范围均大的扇三角洲砂砾岩;东部东段物源区仍然以孔店组砂砾岩、太古界花岗岩的组合以及寒武系—奥陶系的碳酸盐岩剥蚀为主,由于碳酸盐岩在风化、搬运过程中易被溶蚀,因此,在沉积区不发育储层或仅在靠近物源的位置发育范围、厚度均较小的扇三角洲砂砾岩;东部东段物源岩性为中生界火山岩剥蚀,在沉积区发育大规模的扇三角洲砂砾岩沉积,且范围、厚度均大,该时期也是研究区最主要的储层发育期。

沙一段沉积期[参见图6(c)],物源继承了沙二段的面貌,但受湖侵的影响,物源区范围缩小,物源区西部和东部东段以火山岩剥蚀为主,西部东段见少量的碳酸盐岩剥蚀,对应的沉积区主要发育扇三角洲砂岩以及薄层碳酸盐浅滩沉积,规模较小;物源区东部西段以碳酸盐岩剥蚀为主,在对应的沉积区仅发育范围、厚度均小的扇三角洲砂砾岩及薄层碳酸盐岩浅滩。

东三段沉积期[参见图6(d)],受强烈构造活动的影响,湖平面向湖盆方向退缩。该时期继承了沙一段的有效物源,另外,沙一段泥岩充当了部分物源,而泥岩无法为三角洲提供骨架颗粒,因此,该时期的有效物源与沙一段的物源相同,但物源区的有效碎屑物要搬运到湖盆,必先经过沙一段泥岩顶面,所以碎屑物搬运的距离变长。在物源区西部,火山岩剥蚀殆尽,出露大量的太古界花岗岩并开始剥蚀,同时发育沙一段泥岩物源,有效供源范围减小,搬运距离变长,仅在西部西段发育小型扇三角洲。在物源区东部,继承沙一段物源的基础上,大量沙一段泥岩充当了物源,有效供源范围明显减小,搬运距离变长;在沉积区,西段沙一段泥岩范围大的位置发育厚度较小的扇三角洲砂岩,东段沙一段泥岩范围小的位置发育一定规模的扇三角洲砂砾岩。

3.2 对储层物性的控制

研究表明,储层的物性主要受母岩、沉积作用、沉积环境、成岩作用、深部流体等作用的控制[18-19],但对于不同的构造,储层物性的主控因素具有明显的差异性。这里重点探讨黄河口凹陷北缘古近系古物源对储层物性的控制作用。

古物源为储层提供了大量的骨架颗粒和填隙物[11-12],控制了原始孔隙度的差异以及后期的成岩作用差异,进一步造成相同深度段内现今储层物性迥异。例如,研究区中部(BZ28-1-d,BZ29-4-e 井区)沙一段和沙二段储层主要分布在碳酸盐岩母岩区附近,该储层发育的沉积环境均为半咸水环境,岩心观察揭示,储层骨架颗粒中含有大量的碳酸盐岩岩屑和砾石[图9(a)—(b)],颗粒间以方解石、白云石等胶结物为主[图9(a)],泥质杂基含量较少,储层孔隙度为0.4%~23.1%,平均为10.5%,渗透率为0.16~110.70 mD,平均为4.5 mD,为低孔、特低渗储层,物性较差(图10),储集空间以微裂缝、粒缘缝为主[图9(b)],见少量的溶蚀孔。这是由于碳酸盐岩母岩为储层提供了大量的碳酸盐岩骨架颗粒和方解石、白云石等胶结物,砂砾岩储层紧邻碳酸盐岩基底,早成岩期碱性成岩作用形成了大量的方解石胶结物[20-21],完全充填孔隙和喉道[图9(a)],中成岩阶段A1期酸性流体对方解石胶结物和碳酸盐岩岩屑和砾石的溶蚀有限[20-23][图9(a)—(b)],且不易被带走,导致最终储层物性较差。

黄河口凹陷北缘东部和西部沙一段及沙二段储层主要分布在火山岩、花岗岩、砂砾岩等母岩区附近,储层骨架颗粒为花岗岩、石英、变质岩、火山岩等[图9(c)],颗粒间以泥质或细粉砂岩等杂基为主[图9(c)—(d)],方解石、白云石等胶结物含量较少;相同深度段内的储层孔隙度为3.0%~35.3%,平均为19.2%,渗透率为0.03~241.60 mD,平均为23.5 mD,为中高孔、中低渗储层,物性好(图10);储集空间以原生孔隙为主[图9(c)—(d)],同时见大量的溶蚀孔。由于相同深度段内的沙一段和沙二段储层发育大量的长石及中酸性火山岩岩屑,且填隙物以泥质或细粉砂岩等杂基为主,早成岩期方解石等矿物胶结作用较弱[图9(c)—(d)],在中成岩阶段A1期的酸性成岩环境下,长石、中酸性火山岩岩屑以及少量胶结物发生溶蚀作用[20-23],形成了大量的溶蚀孔隙[图9(d)—(f)],储层物性较好。

另外,在沙一段和沙二段储层的同一深度段内,无论物源区母岩是碳酸盐岩还是火山岩、花岗岩,储层均以中高孔、中高渗为主[图10(a)—(b)],储层物性较好(生屑滩发育区的混积岩储层孔隙度为2.2%~36.9 %,平均为20.4 %,渗透率为0.21~1 038.20 mD,平均为177.5 mD);碳酸盐岩母岩区附近的生屑滩以较纯的生物骨架颗粒堆积而成的生屑白云岩、生屑灰岩或者少量生物骨架颗粒组成的灰岩为主,生屑白云岩、生屑灰岩发育大量的生物体腔孔、白云石晶间孔[图9(g)],储层物性较好;非碳酸盐岩母岩区附近的生屑滩以火山岩岩屑、花岗岩岩屑、长石或石英与生物碎屑为骨架颗粒的生屑白云岩、生屑灰岩或鲕粒灰岩、鲕粒白云岩、表鲕状砂岩为主,发育大量的生物体腔孔、长石或火山岩溶蚀孔[图9(h)—(i)],从而使得储层物性较好。

图9 黄河口凹陷北缘地区古近系储层镜下特征(a)砂砾岩,骨架颗粒以碳酸盐岩岩屑为主,见少量的石英、长石,填隙物以方解石、白云石胶结物为主,孔隙不发育,BZ29-4-e 井,2 371.00 m,铸体薄片,单偏光;(b)砂砾岩,骨架颗粒以碳酸盐岩岩屑为主,见少量的石英、长石,发育粒缘缝,BZ29-4-e 井,2 368.00 m,铸体薄片,单偏光;(c)砂砾岩,骨架颗粒以中酸性火山岩、长石、石英为主,填隙物以细粉砂及泥质杂基为主,原生孔和溶蚀孔均发育,BZ36-1-b 井,2 134.10 m,铸体薄片,单偏光;(d)含砾细砂岩,骨架颗粒以中酸性火山岩岩屑、长石、石英为主,原生孔和次生孔发育,BZ36-1-b 井,2 189.70 m,铸体薄片,单偏光;(e)长石沿解理缝溶蚀,发育粒内溶蚀孔,BZ36-1-b 井,2 134.10 m,扫描电镜;(f)粒间胶结物发生溶蚀,形成胶结物晶间孔,BZ36-1-b 井,2 134.10 m,扫描电镜;(g)生屑白云岩,骨架颗粒以生物碎屑为主,生物体腔孔发育,BZ28-1-a 井,3 021.05 m,铸体薄片,单偏光;(h)生屑白云岩,见长石、岩屑溶蚀现象,BZ36-1-b 井,2 207.20 m,铸体薄片,正交偏光;(i)表鲕状砂岩,骨架颗粒以中酸性火山岩岩屑、长石、石英为主,见中酸性火山岩岩屑、长石溶蚀,BZ36-1-b 井,2 197.50 m,铸体薄片,正交偏光Fig.9 Microscopic characteristics of Paleogene reservoirs in the northern margin of Huanghekou Sag

图10 黄河口凹陷北缘地区古近系物源岩性与储层物性的关系Fig.10 Relationship between Paleogene provenance lithology and reservoir physical properties in the northern margin of Huanghekou Sag

4 结论

(1)黄河口凹陷北缘地区古近系各沉积期古物源与现今残留的基岩明显不同。沙三段沉积期,西部物源区以中生界火山岩为主,东部西段物源区以太古界花岗岩、孔店组砂砾岩和寒武系—奥陶系碳酸盐岩为主,东部中段、东段以中生界火山岩为主;沙二段沉积期,西部物源区仍然以中生界火山岩为主,仅在西部东段部分地区出露中生界火山岩、寒武系—奥陶系碳酸盐岩、太古界变质花岗岩,东部继承了沙三段的物源特征;沙一段沉积期,物源区岩性继承了沙二段的特征;东三段沉积期,物源区在继承了沙一段物源的基础上,大量的沙一段泥岩充当了东三段的物源。

(2)古物源对砂体的规模具有明显的控制作用。纵向上,中生界火山岩剥蚀阶段,沉积区形成的砂岩范围和厚度均较大;中生界碎屑岩夹火山岩剥蚀阶段,沉积区形成的砂岩范围和厚度均中等;寒武系—奥陶系碳酸盐岩剥蚀阶段或沙一段泥岩剥蚀阶段,沉积区形成的砂岩规模较小。另外,各地质时期,供源充足的情况下,沟谷体系范围大的位置,沉积区形成的砂岩范围较大。

(3)古物源差异对储层物性具有明显的控制作用。碳酸盐岩供源时,由于母岩为储层提供了大量的碳酸盐岩骨架颗粒和方解石、白云石等胶结物,早期和晚期碱性成岩作用形成了大量的方解石胶结物,充填孔隙和喉道,中成岩期酸性流体对方解石胶结物和碳酸盐岩岩屑和砾石的溶蚀有限,且不易被带走,导致储层物性较差;火山岩、花岗岩、砂砾岩供源时,能够为储层提供大量可溶蚀且易被带走的长石、火山岩岩屑等,且方解石、白云石等胶结物含量较少,储层物性较好。