叙事因支架而精彩

2020-04-01陈令骧

陈令骧

支架教学理论源于建构主义,强调在学生学习过程中,给予必要的知识、能力的支持,促进其进步和提高。支架教学理论在作文教学中也可以发挥其特殊的作用。

小学高年级阶段,写事类作文仍然是作文训练的重点。虽然已经进行了很多次训练,但不少学生写出来的作文仍然是简单乏味,很难达到《义务教育语文课程标准(2011年版)》中的要求,即(学生)能具体明确、文从字顺地表达自己的见闻、体验和想法。那么如何指导学生具体生动地记叙事情呢?笔者认为可以着眼于支架教学理论,从以下几个方面给学生以学习支架,帮助他们写好叙事类作文。

一、支架让选材更有法

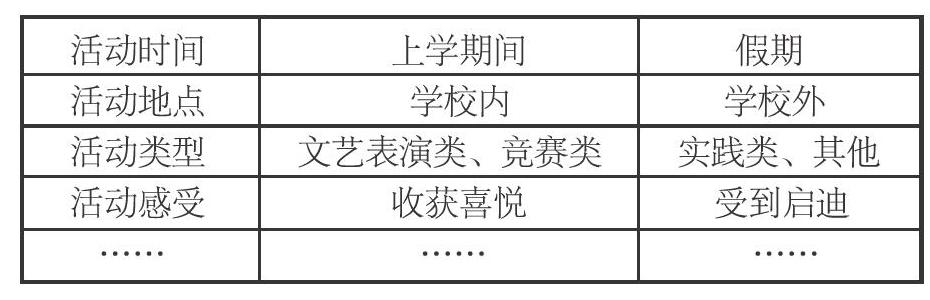

众所周知,写作文选材是关键,写事类的作文也是如此。那么如何选材更有效呢?这就需要教师设计一个能够帮助学生独立完成的支架。如人教版小学语文教材十一册作文2《多彩的活动》,要求学生将活动写下来,和同学分享自己的经历。教学中,可以指导学生通过画图表的方式,完成选材的任务。

通过以上列表支架,学生知道可以从什么角度和方面去选材,以后再遇到类似的作文练习,也能从容面对,学着画列表,迅速选好题目。所以说在作文教学中,支架的最大作用在于帮助学生理清思路,学会选材等。

二、支架让结构更有味

明确写作题材后,就要让学生构建好作文的结构。对于写一件事的作文,构建好文章的结构,这对高年级学生并不是件困难的事。但是,大部分学生都是从事情的开始、经过、结果几方面谋篇布局,作文的结构显得简单老套,缺少新意,寡然无味。

如何让作文的结构更有味,这时教师就要不失时机地提供必要的支架。一是提供特别叙述顺序支架。除了一般的顺叙外,还可以提供“倒叙”“插叙”这一概念支架,并出示流程图,给学生以直观感受。这样学生如果运用倒叙、插叙的方法,那么写出的作文,其结构就与众不同,令人耳目一新。

事情的结果或最突出的片段——事情的开始—— 事情的经过——事情的结果(如第一小节有结果,可简略写)(倒叙的写作流程图)

事情的开始——事情的经过——插进事件1——插进事件2——事情的结果(插叙的写作流程图)

二是提供“一波三折”结构支架。 结合学生的阅读经验,让学生清楚:精彩的事件、令人印象深刻的事件,必定是一波三折的。如曹文轩的经典儿童文学作品《草房子》中《鸡鸭鹅大闹课堂》一段中就运用了这样的结构方式。在温幼菊的课堂中,秦大奶奶的几只鸡跑进了课堂,最终扰乱了课堂。让学生阅读这一片段,他们就会发现,曹文轩伯伯总是让事态在刚起些小涟漪时,又迅速地平息下去,然后再起,再平息,如此几番,直到最后的高潮场面。如下文:

1.几只鸡站在门槛上,想扇一下翅膀,后停住。

2.一只母鸡欲跳到一个孩子凳子上,后因公鸡过来而放弃。

3.一只母鸡拍翅膀掀起灰尘,一男孩踢它,引起小小的骚动,被温幼菊平静的目光暂时平息。

4.一只母鸡啄一个男孩的腿,男孩惊叫,温幼菊让把鸡赶出去,结果教室大乱。

在此基础上,提供“一波三折”结构示意图,学生能一目了然,利于他们模仿,学习。这样,就能发挥支架的作用了。

三、支架让叙述更有料

要把事情写得具体生动,不光要选好材,安排好结构,还要注重叙述。但即便到了高年級,仍然有部分学生事情叙述显得比较干瘪,不知道从哪些方面着手,把事情写好。这时,如果教师提供适当的支架,就能帮助学生打开思路,使其清楚从哪些角度着手,将事情写得有血有肉。

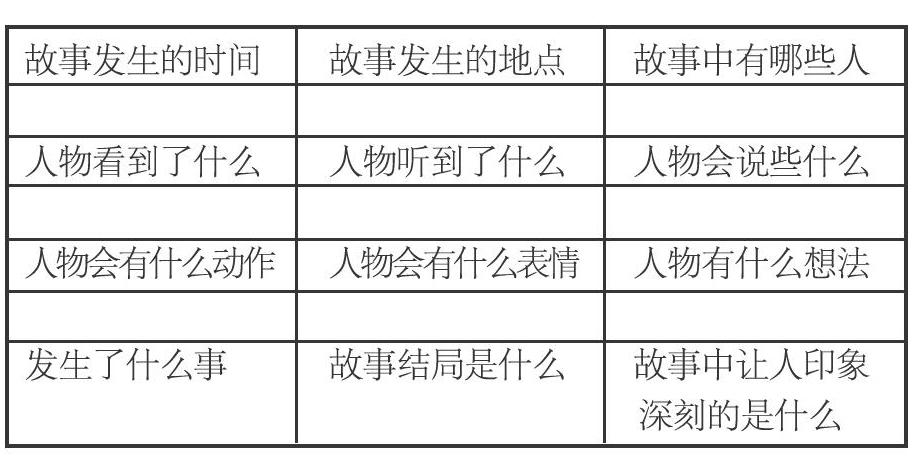

以人教版小学语文教材十一册作文4《笔尖流出的故事》为例,要求把故事写完整,情节尽可能吸引人。教学中,教师可以出示以下列表,及时给学生以写作的问题支架,就能让学生明白:原来只要多思考,多探索,事情就能写精彩。

当然,教师还可以指导学生绘制鱼骨图等思维导图,在故事的不同阶段,进行发散性思维,把故事写得丰满起来,变得有滋有味。

在高年级写事类作文教学中,教师在设计相关支架时,还要注意从教学目标、教学内容、教学时机、教学情境以及学生实际等多方面,真正发挥教学支架在联系学生旧知中的作用。不仅让学生将事情写得精彩,也使其作文能力得到长足的进步。