基于世博会视角的空间展示设计教学研究

2020-03-30孔岑蔚

摘要:基于世博会视角展开空间展示设计教学,探索世博会的空间展示设计策略,同时为当代空间设计教学提供新的方向与可能。教学分为“建立历史观”、“掌握设计规律”与“批判的设计实践”三个授课阶段。课程通过“叙事主题”、“核心图形”、“叙事框架”“与“空间秩序”四个板块的逐层教授,能使学生能快速建立知识体系并掌握具体设计方法。学生掌握相关理论、并完成2020年迪拜世博会主题馆的设计实践。总体形成理论与实践并行的教学成果。教学需注重空间、媒介与叙事三者之间的关联。世博会展馆不只是传统意义上的功能性展馆,而更应理解为一种具有主题性、可被人群参观的综合艺术装置。本课程可为相关教学与设计研究提供有益参考。

关键词:教学研究 展示设计 媒介 信息 世界博览会

中图分类号:J502

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)01-0122-03

引言

作为世界三大盛会之一,世界博览会(EXPO,简称为世博会)是人类文明活动中重要的组成部分。围绕世博会展馆所进行的设计教学,是当代空间设计教学重要的课题之一。本文以中央美术学院世界博览会课程的授课实践为例,系统阐述世博会视角下空间展示设计教学的特征与方法。

一、世博会与空间展示设计教学

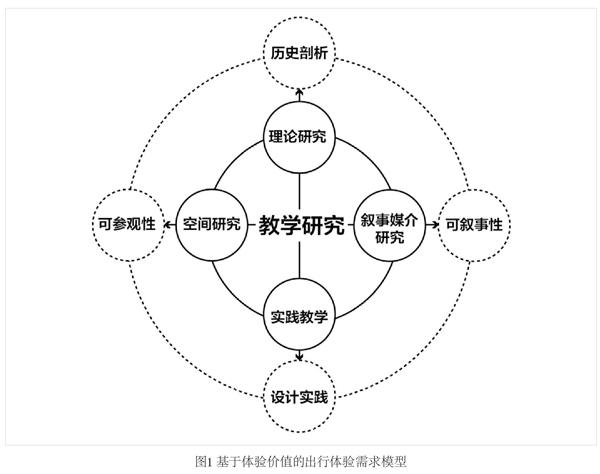

世界博览会设计课程是中央美术学院空间展示设计工作室本科三年级的核心课程,共计四周、总计八十课时。本门课程教学聚焦在大型博览会中最具代表性的世博会,探讨基于主题叙事而催生的展示空间类型。不同于传统展馆的展示方式,当代世博会的展馆空间逐渐呈现出主题策展、展览空间、建筑设计三者一体性的发展趋势,即脱离了常规概念下“建筑”与“展览”的分离状态,已然走向一种建筑构筑与展览空间内外一体、相互纠缠、不分你我的契合关系。在这种“建筑与展览空间一体性”关系的背后、是当代建筑学、设计学、传播学等众多学科融合与交织的共同建构,它不再是以往单一学科或专业背景能够催生的常规结果,而是一种基于未来性、观念性、艺术性的系统思维重新建构的设计系统。本课程聚焦的重点,便是以世博会为背景、世博主题为切入点而展开的对策展叙事、展示媒介、建筑营构三者之间一体性的探讨。在本课程的授课过程中,教师以2020年迪拜世博会主题馆的空间展示设计为教学内容,以空间的叙事性与可参观性为聚焦点,通过理论讲授与设计实践并行的授课方式,形成整体的教学框架与教学手段,进而使学生快速掌握世博会的设计规律与设计方法,如图1。

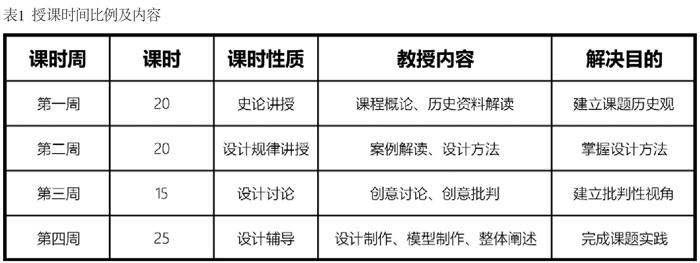

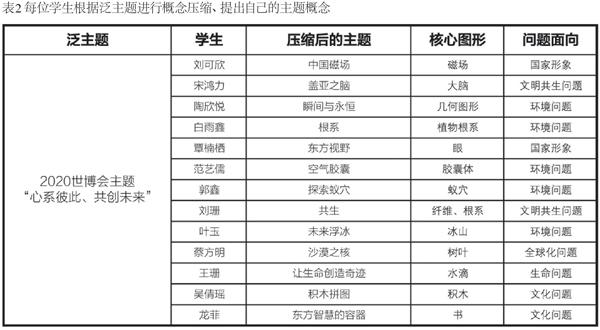

二、历史、设计规律与批判性——教学的三个重点面向

本课程第一周为理论讲授、第二周为设计规律讲授,在第三周与第四周的设计实践中,学生根据教师提供的设计任务书与国际展览局提供的官方地块条件与设计要求为依据,形成最终设计成果。为了能使学生快速进入世博话语,课程整体以三段式为基本结构展开教学。教师将世博会总结为可供学生快速学习的三个类型面向,即“作为时代标志的世博”、“作为建筑展的世博”和“作为批判对象的世博”。三个部分分别对应了本课程学习的三个核心内容:“解读世博会历史”、“掌握世博会展馆的设计规律”与“批判性视角下的当代世博实践”,如表1。

(一)建立历史观

对于任何学科的学习,历史观的建立都是不可或缺的教学内容,若用“树”来形容我们学习的设计理论与设计实践,那么与之相应的“森林”则是其专业的历史背景与发展脉络。只知树而不知森林,则易造成学习的片面与畸形。本门课对于世博会历史的讲授正是为了学生能建立起自身对于世博会的历史判断,从而在历史视野中获得规律与经验。更为重要的是,历史观的建立更在乎于促使学生思考自身所处时代与世博会大历史背景的关系,从而指导自己最终的设计实践,使其能在大历史发展脉络中找到相应的关系点,从而使自己的思考结果具有规律性、差异性与特殊性。在第一阶段的教学中,教师将世博会近150年的发展历史进行了系统梳理,通过历史发展概述、世博主题纵览、经典案例解析、认知讨论四个板块内容展开历史阐述,教学的过程并非是教师对学生单向式的授课与幻灯片讲授,而是注重两者之间共同“建构”,例如在认知讨论的教学板块中,学生需要以个人为单位,任选历史上任何一届世博会的某一展馆进行设计概况、主题演绎、空间秩序、叙事逻辑等多方面的研究并进行系统阐述、目的在于学生能在前期教师授课的影响下,通过自我的发掘,建立起自己的研究方法与看待世博会的视角,从而对课程后续的设计实践提供视角与切入点。

(二)掌握设计规律

作为一门教授设计实践为目的的课程,设计规律的教授是课程的核心内容。自1851年伦敦万国博览会主展馆水晶宫伊始,世博会一直以建筑展馆为表征向世界展示着其独有的空间形象。不同于以人的居住功能为主的建筑体,世博会的展馆更多以一种“未来性”、“实验性”与“艺术性”的空间形态存在于世博之中。我们可以从两方面进行尝试解读:

一方面,世博会的展馆注重的是特定主题与信息的传达,而非使用功能。即在限定空间内,通过一种“可被参观”的空间与特定的媒介,将具体信息传达给特定的人群。换言之,世博会呈现的建筑是一种以展览展示为目的的“可参观体”,在这其中,可参观性与媒介性置换了功能性与实用性。

另一方面,世博会展馆自身就是一种传达主题信息的“装置”,借用传播学家麦克卢汉的观点“媒介即信息”;世博会的展馆就是由展览、建筑一体性构成的“媒介装置”,而这种媒介装置必须通过空间的可参观性与人发生关联,通过信息的传播使其具有現实意义。

在这个过程中,媒介装置最终要实现的是信息传递的有效性(共性信息的传递、减少基本信息传达的误读)、信息传递的多样性(基于文化多样性)、信息多层次生成的可能性(基于认知背景)。因此,对于世博会展馆设计的教学研究,需要将其总结为一种可被教授的规律是极其重要的。只有将特定的规律进行总结,学生的学习才能围绕核心规律、有目的地展开设计尝试,而不是靠偶然的灵感与结果来进行漫无目的的试探。具体的授课聚焦在以下四个方面:

1.压缩主题、确定核心概念:即将世博会的泛主题进行聚焦与压缩,以本课程展开设计的迪拜世博会为例,本次世博会官方给予的主题为“心系彼此、共创未来”,课上教师要求每位学生将官方主题进行概念聚焦,即每位学生需要通过压缩概念,通过一个具体的方向来展开对主题的回应,如环境问题、生物问题、人类学问题、医疗问题等。同时,学生需要将聚焦的主题概括为一组概念词组,从而形成设计相关的展示主题,如表2。

2.找到设计核心图形、确定空间形式来源:所谓核心图形并非指狭义上二维的图形构成,而是指现实世界或艺术意象中存在的可借鉴的图像形式。通过其原有图像或形式的推演,产生适合自身设计主题的延伸形式。这种方式在众多设计师所做的实践中屡见不鲜:里伯斯金将大卫之星作为核心图形用于犹太人博物馆的基本概念形式;赫斯维克将种子作为核心图形来源设计英国馆种子圣殿;考美林将城市场景作为核心图形继而展开荷兰馆快乐街区的设计......核心图形不仅是启迪设计的思想灵感,更是一种概念视野下设计生产的基础,如图2。

3.确定展览叙事框架、组合空间板块:在世博会的展馆中,为了将特定的主题与信息传达给观众,展览中主题的传达是最为重要的过程之一。在世博会语境之下,如何用空间讲故事,如何讲好故事需要特定的手段与方法。世博会展馆自身所具备的叙事性与可参观性,是需要一种叙事的逻辑线索来贯穿。在教学过程中,教师会结合实践案例来引导学生需要通过树状图的图例来推敲自己的叙事框架与叙事文本。同时,仅对现有经典展馆案例进行解读是远远不够的,教师还需通过文学、电影、戏剧与叙事学有关的艺术门类为参考,启发学生在面对叙事主题时,如何找到应对的叙事策略与设计可能。同时学生需要将叙事线索贯穿于空间之中,从而形成空间的叙事板块。

4.完成空间系统设计:以主题与叙事为出发点的前期空间策划,已经为展馆确定了基本的设计格调与内容取向,进而为空间的一体性设计提供了思路铺垫。在这个过程中,前期的展示主题、核心图形成为了建筑构筑形成的有益约束,使其能在策划的范围内展开构筑的形式生产,同时教师通过对人流动线设计、场馆构筑形式设计、展示道具设计等多元面向的辅导,使学生完整掌握世博会展馆的设计规律,如图3。

(三)批判性视角下的当代世博实践

本次课程的最终设计任务是完成2020年迪拜世博会主题馆整体概念设计。世博会虽然有着灿烂与辉煌的历史,但在全球化与移动互联网为基本生活方式的当今社会,世博会的发展逐渐遇到了众多问题。虽然自20世纪后半叶美国斯波坎世博会开始,世博会逐渐以国家形象展示转向于对世界公众问题的探讨与回应。但由于当代人类信息获取途径的转变等众多客观因素,世博会逐渐步入被人遗忘的边缘。因此,如何在当代社会重塑世博,是研究当代世博问题的核心。本门课要求学生以批判性的视角展开对世博问题的探索与发现,基于课程前置教学中学生对世博历史观与世博现状的判断,教师要求学生必须针对世博会现有的问题提出自己的观点,并提出自己的解决意向与解决方式,最终完成世博会主题馆的整体设计。在最终的设计辅导环节,教师注重于以下几个环节的辅导:

1.对于学生设计的观念性与实验性的引导,即脱离功能性、走向艺术性。即展馆应是一种可参观的装置体,而非功能建筑。

2.对于概念阐述的引导,即如何将批判性观点与主题概念转变为可被阐述的空间概念,形成整体的概念策划与文本框架。

3.对于具体空间设计的辅导,即将前期的主题概念、叙事文本、与展览策划总和为一体性的空间结果,通过设计使其空间化与具体化。其中包含了叙事板块与空间秩序的关系、可参观性与人流步道的设计等,同时,学生要将前置课程中所掌握的空间功能、尺度等空间要素与设计概念相融合,使其呈现合理的设计结果。从学生最后完成的作品来看,学生能较好地领会教师的教学方法与意图,并呈现出了较为多元的设计成果。

三、作业案例解读

以学生作业“空气胶囊——迪拜世博会主题馆设计”为例,如图4。作者聚焦本次世博会主题“心系彼此、共创未来”中的“联系”与“未来”两个关键词,设计内容以空气作为切入点,关注的核心问题是当今世界空气污染危机,以及人类对此的应对方式。在核心图形设计阶段,作者将“胶囊”作为本次设计的核心图形,通过模型推导出较为概念的整体形态,继而将国家馆推演出为一个7×7的“胶囊矩阵”。在推敲叙事板块阶段,作者将“胶囊阵列”在内容上细分为“微缩胶囊”、“数据胶囊”与“植物胶囊”三个层级,分别展示全球49个国家的空气样本、污染指数与植被现状。在空间秩序整合阶段,通过在胶囊阵列的四周植入循环上升的人行步道,形成对胶囊阵列内容的线形参观逻辑,继而完成了整体展馆最终的空间设计。在设计过程中,作者同时考虑到了展馆在世博会结束之后的可持续使用问题。在作者的设计中,胶囊阵列的设计具有可拆卸模块化的属性,在世博会结束之后,装载着空气标本的胶囊装置将会回到空气的原采集地,成为当代的空气质量参考。

以学生作业“磁场迷宫——迪拜世博会主题馆设计”为例,如图5。作者在“心系彼此、共创未来”的泛主题之下聚焦于“人类智慧”这一命题。作者以“磁场”作为核心图形,“磁石”作为最终的空间形态来展开整体概念的架构。作者将国家馆的主题定位“磁场迷宫“,将磁场看作传递信息的环境与人群之间联通的秩序,通过对磁场的探寻,形成展馆整个参观逻辑。观众依次通过场馆外围的“磁感迷宫”、中部的“磁石场馆”,最终到达核心展项“集智体”。上述板块分别对用了人类面对的环境危机、人类的解决之道与“集中智慧”。通过上述环节的设计,进而完成对“心系彼此、共创未来”的世博主题探讨。

另一位学生的作品“细胞森林”,如图6,则从“生命”这一命题展开对“心系彼此、共创未来”的主题探讨。作者以“细胞”为核心图形,衍化出阵列复杂的“细胞森林”形态。在叙事框架的设计中,作者以“细胞的演化”为叙事主线,贯穿“植物细胞”、“动物细胞”与“人类胚胎”三个叙事板块,每个版块以细胞为叙事点,映射细胞之下的生命与物种问题。在空间秩序整合阶段,作者将三个板块进行了的叙事排列,观众通过在空间内线形的参观步道,来体验与阅读细胞之于生命的意义。

总结

本课程虽然从始至终以世博会为载体展开教学,但其教学重点并没有聚焦在常规的展馆功能与空间设计,而是侧重探讨世博视野下空间、媒介与叙事三者之间的关联,进而探讨世博会视野下的展示设计可能。世博会空间展示设计并非是展览设计与室内展示两者简单的“加和”结果,而是需要教师通过一种可教授的方法来启发学生产生两者“涌现”与交织的可能。另一方面,不同于传统以建筑学为基础的建筑与空间教学,基于美术学院的艺术视野之下教学,教师更注重对学生设计思维的艺术性与观念性的培养,更加注重观念而非功能、艺术而非技术,从而能使空间展示设计教学更具差异性。

参考文献

[1][加]马歇尔·麦克卢汉.何道宽译,理解媒介——论人的延伸[M].江苏:译林出版社,2011.16.

[2]黄建成.艺术的空间·空间的艺术——三届世博会中国馆设计创意谈[J].装饰,2009,(8):91-93.

[3]黄建成.国家形象:2010上海世博会中国国家馆展示设计札记[M].北京:高等教育出版社,2013.81.

[4]孔岑蔚.艺术、结构、视野、观念——现代展览设计启蒙的四个面向[J].设计,2019(32).26.

[5]孙迟,王合连.室内设计中立意与构思刍议[J].设计,2016,29(1):86-87.

[6]刘志勇.基于细部设计研究的产品设计课程教学方法探究[J].设计,2017,30(3):38-40.

[7][美]瑪格丽特·霍尔.展览论[M].北京:北京燕山出版社,2007.54.

[8][美]丹尼尔·李布斯金.吴家恒译,破土:生活与建筑的冒险[M].北京:清华大学出版社,2008.

[9]戴云倩、陈永明.从概念到设计-上海世博会场馆解读[M].北京:海军出版社,2010.12.

[10][美]玛格丽特·霍尔.展览论[M].北京:北京燕山出版社,2007.26.

[11][美]安德鲁·加恩宝拉·安东内利等著:《通往明天之路:1933-2005年历届世博会的建筑、设计与风格》[M],龚华燕译,北京:中国友谊出版公司,2010.