高速铁路枢纽联络线设置与信号系统优化匹配研究

2020-03-30何永发

何永发

(中国铁路设计集团有限公司电化电信院,天津 300308)

截止2018 年底,国内已经有2.9 万km 的高铁线路,在高铁枢纽内通过联络线连接形成高铁网状联通,方便运输。但在已经开通的高铁枢纽,也存在着不同高铁线路所、车场之间联络线设置过短导致C3/C2 列控切换、CTCS-3 线路RBC 切换困难,且当联络线存在大坡度、设置有电分相区等特殊情况,会导致动车组运行降速达不到线路设计的预期速度;联络线设置过多,导致大型站场发车口超过7 个,出站信号机机构类型选择困难,工程中只能根据站型提出一些特殊化处理方案,在其中根据多方的利害权衡选择取舍,终究没有一个完美的解决方案,且给后期运营留下一些弊端;站场布置42 号大型道岔但进路中存在固定限速等特殊情况,列控系统控车逻辑会进行限速处理,42 号道岔不能彻底发挥侧向160 km/h的能力,与站场设计的本意不匹配,也给实际运营留下遗憾。而随着国内经济快速发展的需求,高速铁路网将进一步加密完善,逐步形成通道高速铁路、区域高铁连接线、城际铁路三层网络,各层级高铁网内部,以及不同层级高铁网之间,都有联络线设置的需求,届时高铁枢纽更加复杂,站前线路设计方案与信号系统的优化匹配就更加关键。本文在总结目前高铁联络线设置案例基础上,研究梳理高铁站前线路联络线设置与信号系统匹配的边界条件,为后续高速铁路建设提供有益借鉴。

1 案例存在问题分析

1.1 不同线路之间联络线设置过短

1.1.1 相邻线路均为CTCS-3级线路情况1)枢纽实例1

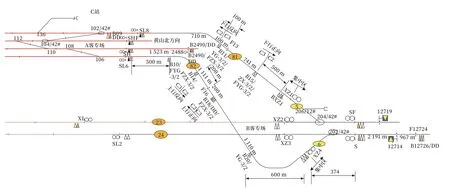

A 客专、B 客专、C 客专(近期实施)交汇于D 枢纽,其中A 客专、B 客专、C 客专均采用CTCS-3 级列控系统具体如图1 所示。

A 、B 客专上、下行联络线长度约1.9 km,区间无信号点,上下行联络线区间存在长度为378 m左右的分相区,且联络线存在20‰的大坡道。而A 客专场与B 客专场之间212/317G 场联轨长度仅127 m,根据《高速铁路设计规范》(TB10621-2014)“RBC 切换点应设置在闭塞分区分界点处。”RBC 切换点设置于联络线之间,要求联络线上至少布置两个闭塞分区,才能满足RBC 切换的最低条件。此两处联络线均不具备RBC 自动切换的条件。

图1 D枢纽示意图Fig.1 Diagram of Hub D

对于上、下行联络线和212/317G 场联区段,可采用先在接发车场C3 →C2,在另外一场C2 →C3 等级转换的方式来实现RBC 控制权的切换。具体在上、下行联络线设置正、反方向列控等级转换应答器组。当C3 列车由B 客专经线路所下线至A 客专场时,列车在联络线上自动转为C2 等级,以C2 等级接入A 客专场,以C2 等级发车至A 客专合肥方向,在A 客专场S、SF 进站口车载设备重新呼叫A 客专RBC,与RBC 连接后在A 客专正线区间自动转为C3 等级运行;A 客专C3 列车驶向B 客专方向时,在上、下行联络线上转入C2 等级,在线路所S、SF 进站口车载设备重新呼叫B 客专RBC,与RBC 连接后在B 客专区间自动转入C3等级运行。212/317G 场联C3 →C2 → C3 道理类似,但由于距离太近,动车组需在股道停车司机手动转C2,以C2 模式发车进入临场,在出站口处重新呼叫RBC 转C3。

212/317G 场联两端都是12 号道岔区,运行速度本身就低,采取这种模式对行车没有大的影响;但上、下行联络线的线路所布置2 组42 号道岔,联络线的设计速度按照160 km/h 考虑。C3、C2列控系统控车原理存在差异,没有临时限速情况下正向运行没有问题。但在有临时限速情况下,动车组只有降速才能实现C3、C2 控制模式的顺利匹配衔接。反向运行时候,由于没有设置DD 应答器组,动车组只有降速才能实现C3、C2 控制模式的顺利匹配衔接。否则会引起制动。

具体以下行联络线分析如下。

当在线路所3 号大号码道岔发送检查范围设置低于DD 速度但不小于80 km/h 的限速时,TCC不具备发送大号码道岔信息包,即C2 等级收不到大号码道岔信息包,防护大号码道岔的信号机XH处C3、C2 速度不一致:C3 等级控制列车按照DD大号码道岔的允许速度运行(大于140 km/h),而C2 因没有收到DD 信息,C2 等级控制列车按照XH 进站信号机开口80 km/h 的速度打靶,这就造成列车收到FYG-3/2 等级转换预告点处因C3(140 km/h)、C2(127 km/h)等级速度差别较大而引起列车常用制动。

当在线路所SF 外方L1 范围内有低于80 km/h的限速时,线路所TCC 全进路限速45 km/h,XH接近区段发UU 码,C2 等级控制列车以XH 按照45 km/h 的速度打靶,这就造成列车收到FYG-3/2 等级转换预告应答器处因C3(140 km/h)、C2(115 km/h)等级速度差别较大而引起列车紧急制动。如图2 所示。

图2 C3/C2控车速度曲线分析示意图Fig.2 Diagram of speed profile of C3/C2 train control

b.反向运行

B 客专RBC 管辖范围越过A 客专场进站信号机XZXF 延伸至A 客专场站内出站信号机处。当C3 列车由线路所运行至A 客专场XZXF 方向时,因反向运行时地面不设置DD 大号码道岔应答器组,不发送大号码道岔信息包,列车经大号码道岔反向进站信号机处C3、C2 速度不一致:C3 等级控制列车按照DD 大号码道岔的允许速度运行(如140 km/h)打靶,而C2 因没有收到DD 信息,C2等级控制列车按照XZXF 以80 km/h 的速度打靶,这就造成列车收到FYG-3/2 等级转换预告应答器处因C3(140 km/h)、C2(117 km/h)等级速度差别较大引起列车紧急制动。

降速原因分析如下。

《列控系统应答器应用原则》(TB/T3484-2017)规定,反向运行时地面不设置大号码道岔应答器组,不发送大号码道岔信息包;《列控中心技术规范》(TB/T3439-2016)规定,当侧向接车进路发送UUS,同时满足以下条件时,TCC 发送大号码道岔数据包。

通过搭建各种测试场景进行牵引供电系统供电能力测试。测试前,对车辆负载特征进行分析,并联合设计单位对牵引供电系统和车辆的负荷特性进行分析,包括对牵引供电系统的各种运行模式所对应的负荷运行进行编排;重点对接触网在不同运行方式(双边供电、单边供电、大双边供电)下的供电能力进行检验,并记录AW0(空载)、AW3(超载)等不同载荷列车的起动电流波形;同时观察牵引供电设备(DC 1 500 V开关柜及保护、钢轨电位限制装置等)是否发生误动作,以确保牵引供电系统的供电能力满足标准及设计要求;复核设计单位关于运营过程中的负载状态,以确保线路安全运营。

条件1: 进路行车许可长度超过制动距离检查范围, 大号码道岔报文发送检查条件(行车许可),如图3 所示。

图3 大号码道岔报文发送检查条件示意图(制动距离)Fig.3 Prerequisites for sending telegrams of switches with switch number above 18 (braking distance)

条件2 :侧向进路范围内以及离去区段制动距离内,无低于大号码道岔侧向允许速度的临时限速,如图4 所示。

图4 大号码道岔报文发送检查条件(临时限速)Fig.4 Prerequisites for sending telegrams of switches with switch number above 18 (temporary speed restriction)

当C3 列车在上下行联络线正向运行能收地面发送的大号码道岔的DD 信息包[CTCS-4]时,列车C3 等级、C2 等级速度曲线基本一致,列车能自动实现等级转换,列车运行正常。

但当地面不具备发送大号码道岔信息[CTCS-4]或未设DD 大号码道岔应答器组时,防护大号码道岔信号机处的C3、C2 等级打靶速度不一致且相差过大,而导致紧急制动。

为解决限速问题,工程中研究了3 个方案。方案一移动分相区,联络线增加信号点方案。虽然正常情况下能够实现RBC 交接,但是由于分相区位置移动靠近进站信号机,且反向存在20‰的大坡道,反向运行时分相区前方一旦有45 km/h 限速,动车组有停在分相区的危险,需要运营期间注意;取消分相区,增加信号点方案,接触网取消分相区但需要增加分段,经计算此处分段存在拉弧风险;全枢纽统一一套RBC 管辖方案,B 客专作为正在运行线路,对RBC/TCC/CBI 改造周期长,对运输影响大,且近期C 客专也将引入A 站,A 站面临多次改造,建设风险较大。这3 个方案能解决动车组运行限速问题,但也都有瑕疵。

2)枢纽实例2

A 客专与B 客专均采用C3 列控系统,A 客专与B 客专均经42#大号码道岔侧向在C 联络线上互联互通。C 联络线因线路太短且没有区间信号机等条件限制,采用C2 列控系统,为实现列车跨线运行,在C 上、下行联络线上设置双方向C3 →C2等级转换点,通过进行C3 转C2 等级的方式来实现由A 客专RBC 与B 客专RBC 控制权切换。如图5所示。

此工程存在同样的问题,为实现C3、C2 控制模式曲线匹配,避免紧急制动,开通时限速80 km/h运行,实际运行速度没有达到站前线路设计速度,对运输效率影响较大。

1.1.2 相邻线路分别为C3和C2级线路情况

新建C3 线路与C2 线路通过联络线沟通,《列控系统应答器应用原则》(TB/T3484-2017)规定,C2 至C3 等级转换预告应答器组和执行应答器组间的距离应大于列车按该度前段线路允许速度运行20 s 的距离,且不应在同一闭塞分区内。某个工程为满足地方政府C3 动车组去既有普速车站的需求,将C3 下既有线区段都改造为C2 区段,新建客专与既有线间通过联络线衔接,由于联络线长度仅有900 m,无法满足C3/C2 的自动等级转换条件,只好在新建C3 线路前方站间进行C3/C2 的转换,导致所有不下既有C2 线的动车组都要进行C3/C2 的切换。如图6 所示。

图5 枢纽实例2示意图Fig.5 Diagram of the Hub in Case 2

图6 实例3示意图Fig.6 Diagram of Case 3

1.2 联络线引入过多导致车站规模巨大

《铁路技术管理规程》(高速及普速铁路部分)第488 条中均明确出站信号机最多加装6 个表示器表示7 个发车方向,而在现高铁工程中客站引入联络线较多,某个工程中大型客站上行发车达到9 个方向,分别是A 客专正线2 个方向、动车走行线2个方向、B 客专联络线3 个方向(预留)、C 客专联络线2 个方向,并且规划中还有城际线路的引入。其中B 客专联络线、C 客专联络线均是动车组、普速车混运线路,故本站出站信号机采用普速铁路信号机机构,为区分不同发车方向需要加装表示器。

9 个发车方向设计无标准规范可循,设计中分析了咽喉区有3 个发车方向与其他发车方向进路可进行区分,考虑在3 个方向设置带方向进路表示器的总出站信号机,并进行独立显示,原股道出站信号机改为发车进路信号机或出站兼发车进路信号机的方案;利用6 个表示器另外组合出2 个表示含义,与标准的7 个组合一起构成9 方向进路表示器的显示组合方案;在咽喉区各发车口的适当位置分别设总出站信号机,各股道出站信号机均改为进路信号机方案。

从方便司机辨认和记忆表示器显示、避免突破《铁路技术管理规程》规定的显示方式、便于工程推进、避免工程废弃等角度综合考虑,推荐方案一,并专门给公司和路局发函,经过多次方案比较和审查最终才明确方案。但即便是通过的方案也是无奈选择的结果。

而类似情况,多个高普交叉的枢纽都出现过,不仅造成出站信号机设置的特殊处理,并且多个联络线引入咽喉区过长造成接发车时分过长,成为整个枢纽能力的制约点。

1.3 车站咽喉区铺设42号道岔并未充分发挥出道岔的功效

站场铺设42 号道岔本意是提升侧向通过速度,但由于特殊站型的限制,铺设的42 号道岔并未发挥出最大侧向通过速度,具体C2 客专实例如图7所示。

图7 实例4示意图Fig.7 Diagram of Case 4

从XL 经102/104(42 号道岔)侧向接车至SQN 进站,按站场布置道岔的本意为了提升侧向速度,配置42 号道岔,当XL 进站发UUS 码时,有两个进路,进路1 为经102/104 反位至SQN,速度可达到160 km/h;进路2 为经102/104 定位经101/103(18 号)反位至侧向通过至SQN,速度最高为80 km/h,且进路2 经过3G 与VIIG 之间的高站台时要低于80 km/h,按照DD 应答器报文发送原则,确认进路有小于80 km/h 的限速时,不发送大号码道岔报文。当办理进路1 时,C2 动车组在XL 进站信号机有源应答器收到进路报文,明确进路有42 号道岔,动车组才开始提速,经过102/104(42 号道岔)反位时,速度提升有限,没有发挥42号道岔的作用。

2 联络线设置建议

首先满足《高速铁路信号联锁和列控设备质量控制若干措施》(铁总建设[2018]19 号)文要求,“铁路线路及站场设计应尽量避免区间出岔,减少线路所设置数量,尤其是减少高速、普速共线的线路所数量;高速铁路信号系统工程设计应尽量实现列控等级贯通设计,减少列控等级差异,减少等级转换设计,降低接口风险。”的要求;同时对联络线设置建议如下。

2.1 联络线设置的长度

1)C3 线路之间须满足RBC 转换的要求

联络线长度按照与线路设计速度匹配最少两个闭塞分区长度,如联络线设置有分相区的情况下,按照分相区进站信号机的原则,有3 个以上闭塞分区长度更为适合,具体闭塞分区长度需要根据坡度情况结合最不利车型统一进行牵引计算。

2)须满足C3/C2 线路之间等级转换的要求

按照《列控系统应答器应用原则》(TB/T3484-2017)规定,C2 至C3 等级转换预告应答器组和执行应答器组间的距离应大于列车按该度前段线路允许速度运行20 s 的距离,且不应在同一闭塞分区内。联络线长度至少需要两个闭塞分区,具体长度需要结合线路设计速度、坡度情况进行牵引计算确定。

2.2 联络线接入车站的限制因素

技规定义的出站信号机带有6 个表示器表示7个发车方向,建议车站联络线引入考虑此限制因素。过多的发车口造成信号机设置的特殊,且都是在综合各个方案优缺点的基础上无奈的取舍,对后期的应用也不利。同时过多的联络线引入咽喉区拉长,咽喉区走行距离变长,降低发车效率。

2.3 车站大号码道岔的选择

车站大号码道岔的选择与站型布置、咽喉区大号码道岔转辙机安装位置的预留相匹配。设置大号码道岔应避免进路上有固定限速点;并应预留大号码道岔转辙机多机牵引安装位置,避免大号码道岔转辙机设置于客专正线之间。

3 结论和建议

国内高铁走过10 年,而随着国内经济快速发展的需求,高速铁路网将进一步加密完善,通道高速铁路、区域高铁连接线、城际铁路三层网络的格局逐渐明朗,各层级高铁网内部以及不同层级高铁网之间,都有通过联络线互联互通的需求。这将给工程建设及运营提出新的挑战,在目前建设成果的基础上如何提升建设理念,避免枢纽因“大而全”造成专业匹配的困难,建议从4 个方面考虑。

一是从工程建设全局、路网规划的角度综合考虑车站换乘、市政交通接驳等其他替代方案,实现旅客乘车方式的变化,缓解联络线过多引入大站带来的弊端;二是在前期设计时就应该充分考虑站场线路与信号系统的匹配和优化的边界条件;三是枢纽内复杂方案应该建立站前方案与信号系统的匹配机制,2014 年中国铁路总公司发文要求列控厂商对大于20‰坡度闭塞分区长度的符合性进行验证,解决了大于20‰坡度闭塞分区长度设置问题,避免限速运行,就是一个成功的范例。在工程前期能够将列控厂商引入对联络线设置等特殊方案提前进行仿真验证,真正从源头实现站前方案与信号系统的优化匹配;四是高铁大型枢纽C3 互联互通困难情况下,也可以整个枢纽均采用CTCS-2 级列控系统。