豫西登封地区寒武系第二统朱砂洞组古气候演变记录*

2020-03-26樊钰超齐永安代明月庆国帅刘炳辰白万备

樊钰超 齐永安 代明月 庆国帅 刘炳辰 白万备

河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454000

1 概述

朱砂洞组源于冯景兰和张尔道于1950年在河南平顶山市朱砂洞村创建的“朱砂洞石灰岩系”(刘群等,1994),该组分布于华北地台南缘、西南缘和东北缘,为辛集组碎屑岩之上、馒头组碎屑岩之下的一套灰岩、白云质灰岩和白云岩。冯增昭等(2002)在研究华北早古生代地台岩相古地理时,将朱砂洞组整体划入辛集组,并提出辛集期的古地理格局为:古陆在西北部,海洋在华北地台南部和东北部,主要以潮坪环境为主,受古地形影响在河南境内出现有局限海沉积,地台南缘为开阔海沉积;同时认为寒武纪以后出现的白云岩基本上都是准同生白云岩或者是准同生后白云岩,而辛集组晚期(朱砂洞沉积期)的白云岩具有准同生白云岩的特征。刘群等(1994)在研究华北地台早寒武世朱砂洞组形成条件时,提出膏溶白云岩代表炎热环境,灰岩、豹斑灰岩代表温暖、湿润环境。陈松等(2013)和吴灿灿等(2018)对安徽地区寒武纪地层进行研究,提出该地区早寒武世海水组成与新元古代略有差异,与正常海水特征一致;同时认为朱砂洞组豹斑灰岩形成于局限碳酸盐岩台地环境。齐永安等(2014)通过对河南登封地区朱砂洞组豹斑构造中白云石及方解石含量分析,并将其分别命名,同时提出豹斑构造是Thalassinoides造迹生物对沉积物改造后,经成岩期白云岩化形成的。Zhang 等(2017)认为豫西朱砂洞组以Thalassinoides为代表的深层生物扰动者能够自下向上将潜穴内溶质运移到层面上,也可以通过增加沉积物—水界面的面积将海水带入沉积物中,促进海水与沉积物之间的物质交换。

关于朱砂洞组的古气候研究,王德有等(1992)在开展河南省早寒武世岩相古地理及铅锌矿控矿环境研究时,将河南省朱砂洞组下段定为滨岸潮坪缓坡相潮上—潮间蒸发坪亚相,反映了朱砂洞组沉积早期气候炎热干旱,海水咸度偏高导致了膏溶灰岩和石膏岩的沉积。刘群等(1994)在研究华北地台早寒武世朱砂洞组成盐条件时,提出膏溶白云岩代表炎热环境,灰岩、豹斑灰岩代表温暖、湿润环境。常玉光等(2012)在豫西朱砂洞组下段的白云岩中发现有小丛状叠层石,通过显微镜鉴定发现其围岩中可见石盐、石膏假晶等浅水蒸发环境的产物,将其生活环境定为潮间藻云坪环境。尽管前人依据朱砂洞组下段发育的膏盐沉积,将其认定为形成于炎热干旱的古气候条件,但综合岩石学、沉积学、地球化学和古生物学标志来阐明该组的古气候及其演变特征未见详细报道。研究区朱砂洞组既发育有膏溶灰岩(白云岩)和石膏岩,也发育有微晶、泥晶灰岩和白云岩;既发育有微生物成因的叠层石,也发育有后生动物扰动留下的豹斑灰岩(白云岩),对其古气候及其演变展开详细的研究有助于了解华北地台寒武纪早期古气候特征,阐明显生宙早期微生物、后生动物及其与古气候、古环境之间的关系具有重要的意义。因此,本文试图通过对河南登封地区下寒武统朱砂洞组碳酸盐岩的岩石学特征、主量和微量元素分析结合物理、化学和生物成因标志来揭示朱砂洞组沉积期的古气候及其演变特征。

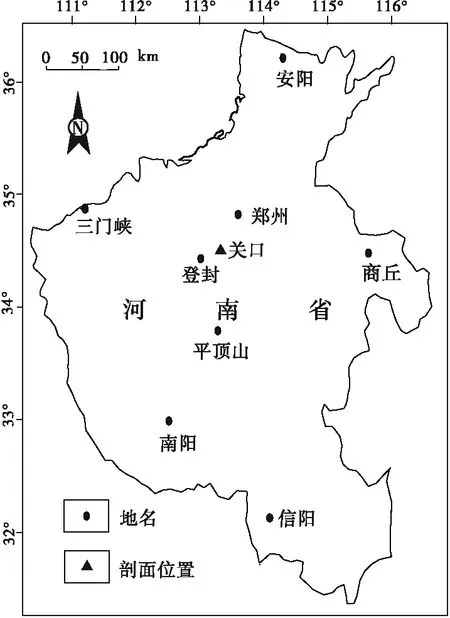

图 1 河南登封地区寒武系第二统朱砂洞组关口剖面位置Fig.1 Location of Guankou section of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Dengfeng area,Henan Province

2 地层特征

关口剖面位于河南省西部登封市境内(图 1),该剖面由老到新依次发育了寒武系第二统辛集组、朱砂洞组、馒头组一段,苗岭统馒头组二、三段和张夏组,以及芙蓉统三山子组。其中第二统辛集组海侵初期的碎屑岩,朱砂洞组为滨—浅海相的碳酸盐岩,馒头组一段为潮坪相的碎屑岩夹碳酸盐岩,苗岭统馒头组二、三段为潮坪和浅海相的碎屑岩夹碳酸盐岩,张夏组为滨—浅海相的碳酸盐岩,芙蓉统三山子组为潮坪相的碳酸盐岩(裴放等,2008)。

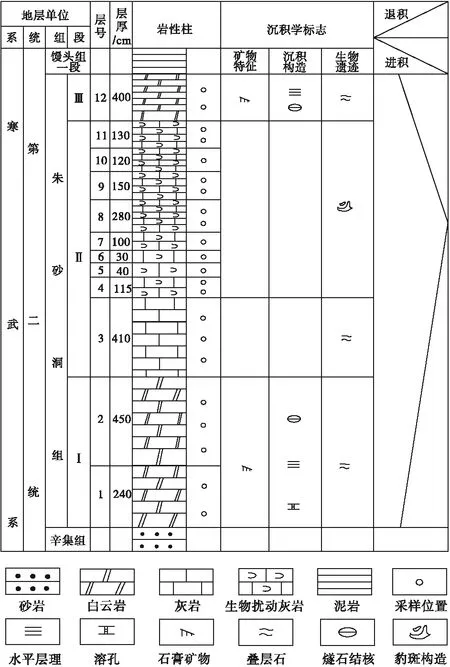

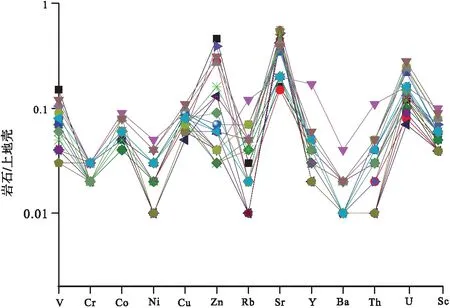

关口剖面朱砂洞组总计厚度23.05im,底部以大套碳酸盐岩与下伏辛集组土黄色砂岩整合接触;顶部以大套碳酸盐岩消失与上覆馒头组一段紫红色泥岩整合接触(图 2)。根据岩石类型及其生物成因标志,关口剖面朱砂洞组具有以下沉积特征:

图 2 河南登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组沉积特征Fig.2 Sedimentary characteristics of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Guankou section in Dengfeng area,Henan Province

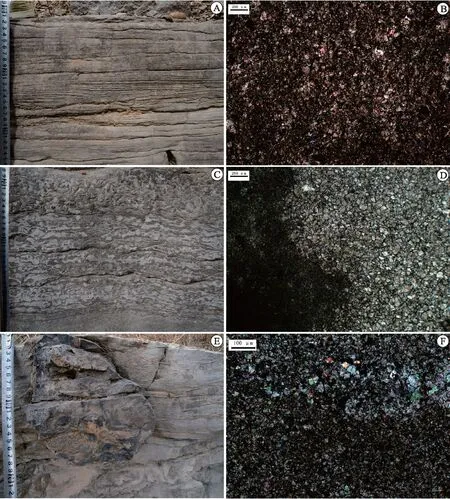

下部为深灰色—灰色巨厚层含燧石团块纹层状白云岩、灰白色厚层含叠层石白云岩、膏溶白云岩,发育水平层理,局部发育包卷层理,厚6.9im(图 2,Ⅰ段);宏观上,纹层状白云岩多呈中—厚层状,以发育水平层理为主,具有少量波状层理和包卷层理(图 3-A),岩石表面有溶孔顺层发育;可见小丛状叠层石,局部发育燧石团块。显微镜下,纹层状白云岩主要矿物成分为白云石,含少量方解石和石膏;白云石晶体呈自形—半自形,泥晶—微晶结构(图 3-B)。

上部为灰黑色—灰色中—厚层生物扰动灰岩,厚12.15im(图 2,Ⅱ段)。豹斑灰岩呈中厚至巨厚层状,在野外露头上十分容易识别;其中豹斑呈灰黑色—深灰色,主要成分为白云石,晶体呈菱形,风化后凸出于层面之上;基质颜色较浅,呈浅灰色—灰白色,主要成分为微晶(泥晶)方解石,风化后凹入层面,两者由于差异风化导致岩石表面出现斑驳的特征,界限十分清晰(图 3-C)。当豹斑丰度高时,白云石的含量较高,方解石含量降低,豹斑灰岩转变为豹斑白云岩(图 3-D)。豹斑为Thalassinoides造迹动物扰动所致,并自下而上从条带状、花斑状演变成为网格状,揭示了当时水动力的逐渐变弱,而潜穴系统也趋于复杂化、生物扰动强度变大。

A—纹层状白云岩,朱砂洞组下部(第2层),发育纹层;B—纹层状白云岩,朱砂洞组下部(第2层),可见石膏,单偏光;C—豹斑灰岩,朱砂洞组上部(第5层);D—豹斑灰岩,朱砂洞组上部(第5层),发育Thalassinoides;E—纹层状白云岩,朱砂洞组上部(第12层),局部富集燧石团块;F—纹层状白云岩,朱砂洞组上部(第12层),可见石膏,单偏光图 3 河南登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组岩性特征Fig.3 Lithological features of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Guankou section in Dengfeng area,Henan Province

顶部为灰色—深灰色巨厚层纹层状白云岩, 局部富集燧石团块,厚4.0im(图 2, Ⅲ 段; 图 3-E); 纹层状白云岩主要为泥—微晶结构(图 3-F), 与第 Ⅰ 段纹层状白云岩特征相似。 朱砂洞组古生物化石稀少, 顶部白云岩产三叶虫化石Redlichiachinensis(裴放等,2008), 年代地层属于为寒武系第二统第 4 阶。

3 研究材料与方法

对河南登封地区关口剖面下寒武统朱砂洞组进行了详细测量和高密度的样品采集,样品间隔通常为0.5~2im,共采集22块样品,每块重10~30ig。同时,所有用于主量、微量元素分析的样品均来自新鲜、相对未风化的细粒碳酸盐岩。在取样过程中避免碳酸盐结核和不规则薄层或透镜体,并从辛集组顶部至馒头组底部连续取样,确保研究对象朱砂洞组样品连续完整。

用于本次研究的主量、微量元素样品选取没有遭受风化剥蚀的岩石样品,采集样品时选取没有方解石脉且新鲜的样品,随后用去离子水清洗之后使用玛瑙碾钵将其粉碎,使用200目的筛子选取岩石粉末装入牛皮纸袋,送往澳实分析检测(广州)公司使用Agilent 7700e ICP MS测试完成。微量元素浓度的分析精度优于5%,大多数情况下检测限小于或等于2 μg/g。Ba、Cr、Rb、Sr和V的检测限为5 μg/g。

4 地球化学特征

4.1 成岩蚀变评估

表 1 河南登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组地球化学特征Table1 Geochemical characteristics of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Guankou section in Dengfeng area,Henan Province

4.2 主量元素特征

关口剖面朱砂洞组岩石样品的主量元素含量见表 1,所采样品中的CaO(平均39.95%)和MgO(平均12.735%)具有较高的含量,同时MnO(平均0.02%)和SiO2(平均2.23%)的含量相对略低,而代表陆源组分的氧化物,如Al2O3、TFe2O3、K2O和Ti2O等的平均含量特别低(分别为0.26%、0.23%、0.13%和0.01%),说明沉积时陆源物质对关口剖面朱砂洞组影响很小,沉积环境为没有陆源物质影响的海相环境。

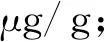

4.3 微量元素特征

图 4 河南登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组微量元素UCC标准化蛛网图Fig.4 Spidergrams of UCC-normalized trace elements of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Guankou section in Dengfeng area,Henan Province

5 讨论

5.1 研究区朱砂洞组古气候演变

5.1.1 古气候的岩石学、沉积学与古生物学证据

现代蒸发岩研究表明,石膏是通过蒸发作用产生的化学沉积而形成的矿物(赵锡文,1992;刘群等,1994)。现代岩盐和石膏往往是在干旱炎热的低纬度地区发育沉积,主要是介于纬度10°~45°之间,当温度在30i℃左右,海水盐度提高,碳酸盐转化为硫酸盐,这时石膏就开始沉积(张国仁,1997)。根据古地磁记录,寒武纪华北地台处于赤道附近(Zhaoetal., 1992;Huangetal., 2000;Yangetal., 2002),属于热带—亚热带气候。此外,研究区朱砂洞组纹层状白云岩段常见膏溶灰岩或膏溶角砾岩、含石膏或石盐假晶的碳酸盐岩,其沉淀阶段为碳酸盐岩—石膏阶段,局部还可能发展到石盐阶段,常见的矿物为石膏和硬石膏(王德有等,1992),也常见有顺层溶孔、石盐假晶和燧石团块,反映出沉积期的古气候炎热干旱。

而豹斑灰岩段以发育Thalassinoides形成的复杂潜穴系统为特征。这些潜穴系统与现代潮湿气候条件下泥质潮间和潮下环境中掘穴生物Callianassasubterranea建造的潜穴系统最为相近(Stamhuisetal., 1997)。它们的造迹活动导致海水中溶解的氧和营养物能够被有效地运移至潜穴,提升潜穴及扰动沉积物中溶解的氧和营养物含量,促进了海水与沉积物的生物地球化学循环,表明只有在潮湿气候条件下才会有大量后生动物在此造迹。同时,沉积物中未见溶孔和鸟眼构造,显微镜下灰岩或白云岩中也未发现在纹层状白云岩段常见的石膏和硬石膏,反映了温暖潮湿的气候条件。

5.1.2 古气候的地球化学证据

微量元素的组成、丰度及其比值都会受到沉积环境、气候背景的影响。而这些复杂的地球化学平衡,就为利用微量元素变化重建古气候提供了科学依据(颜佳新和伍明,2006)。利用对古气候变化反映比较灵敏,且沉积后相对稳定、以自生为主的多个微量元素及相关比值相互佐证,并且与区域岩石学特征相结合,可以很好地还原地质时期的古气候特征及其演化过程。

图 5 河南登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组古气候演化记录Fig.5 Paleoclimatic variation records of the Cambrian Epoch 2 Zhushadong Formation in Guankou section in Dengfeng area,Henan Province

由于海水和海相沉积物都普遍具有较低含量的Cu,而Sr却相对比较丰富(邓宏文和钱凯,1993;谢尚克等,2010;梁文君等,2015),沉积物中Sr/Cu值和Rb/Sr值具有高度的正相关性,可以用于分析古气候的演变(Caoetal., 2015)。也就是说,沉积物的Sr/Cu值较高、Rb/Sr值较低指示温暖湿润的气候条件;反之则指示炎热干旱的气候背景。研究区朱砂洞组Rb/Sr值为 0.01~0.16,平均值0.04,Sr/Cu值为21.08~102.94,平均值58.16,且具有较好的负相关性(图 5)。在朱砂洞组下部纹层状白云岩段,Sr/Cu值存在明显低值,而Rb/Sr值存在明显的高值,说明在当时气候炎热干旱,此时纹层状白云岩正是在这种炎热干旱的气候条件下沉积的;而在上部豹斑灰岩段,Sr/Cu值开始升高,而Rb/Sr值则表现出降低的趋势,这就暗示了该阶段为干热的半湿润气候;到朱砂洞组顶部纹层状白云岩段,Rb/Sr值和Sr/Cu值出现与朱砂洞组底部纹层状白云岩相同的变化趋势,所以该阶段也具有炎热干旱的气候背景(图 5)。

从上述岩石学、沉积学和化学元素含量分析,研究区朱砂洞组从下部纹层状白云岩段,到上部豹斑灰岩段,再到顶部纹层状白云岩段,构成了一个海进—海退序列,古气候从下部纹层状白云岩段的炎热干旱,到上部豹斑灰岩段的温暖潮湿,再到顶部纹层状白云岩段的炎热干旱,具有明显的阶段性变化(图 2,图 5)。

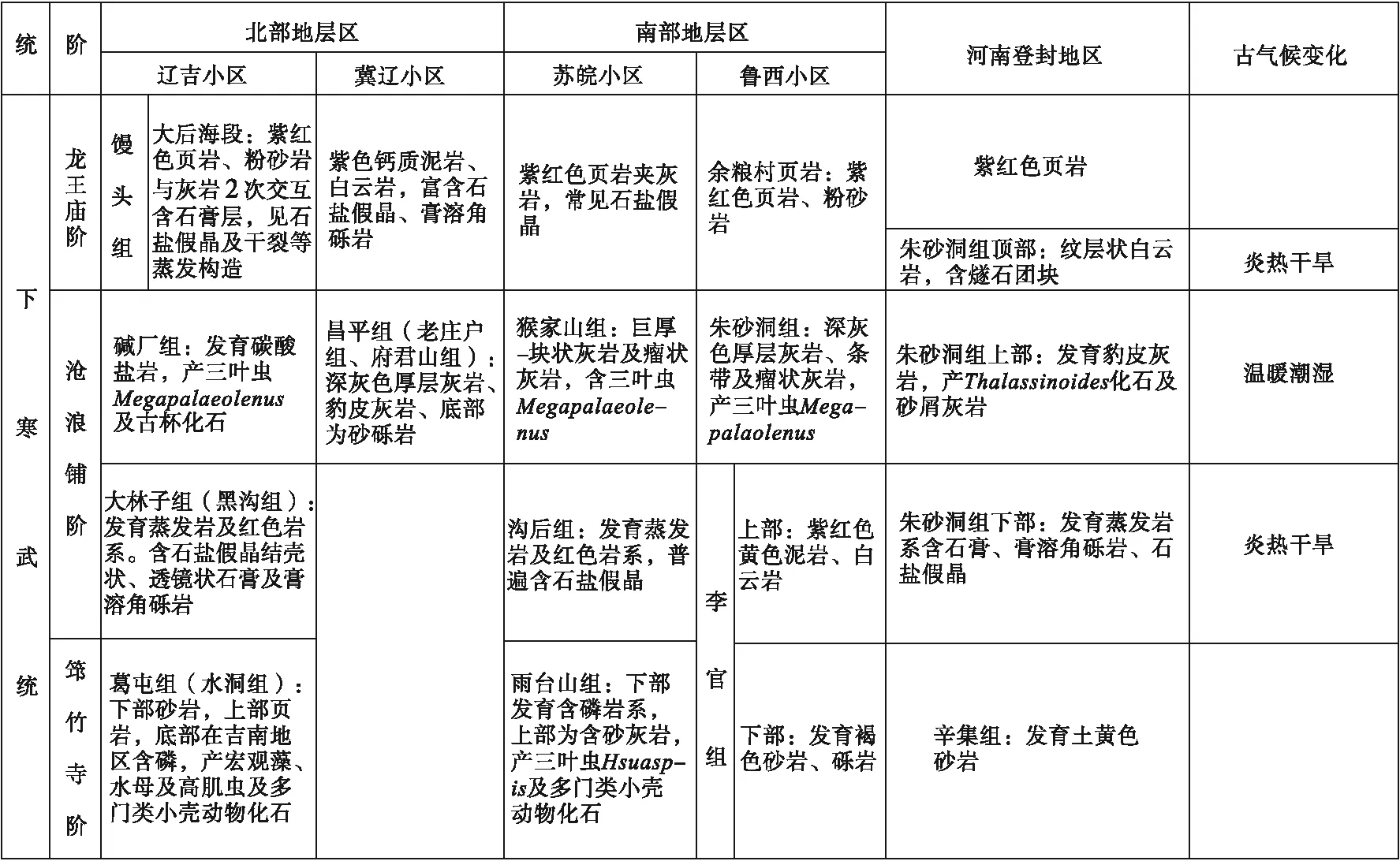

表 2 华北地区沧浪铺期到龙王庙早期地层对比及古气候演变Table 2 Stratigraphic correlation and paleoclimatic evolution of the Canglangpu to Early Longwangmiao Periods in North China

5.2 华北地区朱砂洞组沉积期古气候演变对比分析

寒武纪华北地台构造稳定,没有经历强烈的升降运动(陈荣坤和孟祥化,1993)。寒武纪早期整个华北地台被长期风化剥蚀,因此没有梅树村—筇竹寺期沉积记录,到沧浪铺期华北地台广泛接受海侵。在沧浪铺期早期,华北地层区的辽吉小区大林子组(黑沟组)、苏皖小区沟后组以及鲁西小区李官组上部均发育大套的蒸发岩,富含石盐假晶,含石膏及膏溶角砾岩,缺少生物化石,说明当时的气候为炎热干旱且强蒸发的环境,可与研究区朱砂洞组下部纹层状白云岩段相对应。研究区朱砂洞组下部纹层状白云岩段大量的石膏矿物以及燧石团块,也缺乏生物化石,在河南辛集地区朱砂洞组下部发现有石膏矿(温同想和徐松绿,1997)。到了沧浪铺晚期,由于进一步海侵,辽吉小区燕山地区、辽西和辽东的碱厂组发育豹斑灰岩,并且发现三叶虫等化石,尤其在辽南地区发现有古杯类造礁生物发育(洪作民等,1990)。苏皖小区猴家山组和鲁西小区朱砂洞组均发现有三叶虫Megapalaeolenus(张国仁,1997),这与研究区朱砂洞组上部发育豹斑灰岩一致,说明当时气候开始变得相对温暖潮湿,适合后生动物生活。而到了龙王庙早期,气候再一次转变为炎热干旱,辽南馒头组大后海段、山东沂水的朱砂洞组余粮村段广泛发育了1套紫红色钙泥质沉积(张国仁等,1996),而且在华北很多地区也发现有石盐假晶,如辽西、冀东、鲁南、太行山东等,这与研究区朱砂洞组顶部纹层状白云岩段发现有石膏矿物以及局部富集燧石团块相一致。从上述特征可知,整个华北地区寒武纪沧浪铺期到龙王庙早期(华北地区寒武纪第1次碳酸盐沉积期)具有相似的古气候演变特征,即从炎热干旱到温暖潮湿再到炎热干旱的变化(表 2)。

6 结论

1)根据岩石类型及其组合关系,结合生物成因标志、沉积构造特征,研究区朱砂洞组可分为下部的纹层状白云岩段、上部的豹斑灰岩段和顶部的纹层状白云岩段3个岩性段,构成了一个海进—海退序列。纹层状白云岩段发育顺层溶孔、燧石团块,白云岩中可见石膏,反映了炎热干旱的气候条件。

2)Mn含量、Sr/Cu值、Rb/Sr值、MgO/CaO值均反映出研究区朱砂洞组古气候从下部纹层状白云岩段的炎热干旱,到上部豹斑灰岩段的温暖潮湿,再到顶部纹层状白云岩段的炎热干旱,具有明显的阶段性变化。

3)在华北其他地区,与研究区朱砂洞组纹层状白云岩段同期沉积物中发育有大套蒸发岩、膏溶角砾岩、石盐假晶、燧石团块,显示了同样的炎热干旱气候;与豹斑灰岩段同期沉积物中发育有三叶虫和古杯类造礁生物等化石,反映了相同的温暖潮湿气候,表明研究区朱砂洞组的古气候变化在整个华北地区具有可对比性。