沙颍河流域水环境中多环芳烃污染及风险评价

2020-03-25杜士林丁婷婷董淮晋刘晓雪张亚辉曾鸿鹄何连生

杜士林,丁婷婷,董淮晋,刘晓雪,张亚辉*,曾鸿鹄,何连生

(1.桂林理工大学环境科学与工程学院,广西 桂林 541004;2.中国环境科学研究院,环境分析技术测试中心,北京 100012)

沙颍河流域地跨河南和安徽两省,起源于河南省伏牛山[1],是淮河各支流中污染较为严重的支流之一,流域面积为淮河的1/7,但污染负荷却贡献了淮河的1/3[2]。近年来河南省经济发展迅速,作为国家规划的14个大型煤炭基地之一,省内的煤炭开采量与使用量较大,形成了以煤炭为主体的一套煤炭工业体系,比如煤发电、煤化工与煤层气开发等[3],这些矿产与工业在进行生产任务过程中产生大量的有机污染物(如多环芳烃PAHs),对PAHs污染源调查研究表明,原煤的开采、储存、运输及其加工利用过程是造成PAHs污染的主要来源[4],沙颍河流域绝大部分位于河南省内,地跨郑州市、平顶山市和许昌市等煤炭产业集中地[1],流域内有多家大型煤炭企业,比如郑州煤业集团、平顶山煤业集团等,作为煤炭开采大省,原煤在开采加工的过程中产生了大量PAHs,加之农业生物质的燃烧、车船尾气排放和油类泄露等产生的PAHs对沙颍河流域水环境产生了巨大的影响。

PAHs是一类广泛存在于水环境中的持久性污染物(POPs),其结构为六个碳原子和六个氢原子组成的碳环苯系化合物,及一些不具有苯环结构但电子数均符合修克尔(Huckel)规则的环烷烃的有机结合[5-6]。环境中的多环芳烃大多来自于石油的泄露及其精炼、加工,或者来自于石油、木材与其他有机质的燃烧等[7],少部分来自于火山爆发与森林火灾等[8-9]。多环芳烃高熔点、高持久性及潜在的致癌、致畸、致突变的特性[10-11],使其对水环境中生物产生遗传毒性,进而在食物链中产生累积效应,对人体健康产生危害。早在20世纪80年代,美国环保署(USEPA)就已经将16种毒性显著的PAHs划为优先控制污染物名单[12]。可见,研究多环芳烃的来源与分布并对其进行生态风险评价对环境污染防治工作具有重大意义。目前针对淮河水环境中PAHs的研究较多[13-15],但针对沙颍河流域水环境中PAHs的分布、来源与风险评估却鲜有报道。因此,查明沙颍河流域上覆水及表层沉积物中PAHs的污染水平、分布及来源,评价沙颍河流域上覆水与沉积物中PAHs风险状况,对沙颍河流域的有机污染物防治与管理具有重要的理论与现实意义。

国内外学者对水环境中多环芳烃的分布特征与风险评价进行了大量的研究。武江越等[16]使用GCMS法在太湖表层沉积物中检测出了13种PAHs,部分点位的芴(Flu)浓度存在中度潜在风险,污染主要来源于石油类污染;赵学强等[17]利用分子比值法分析环太湖河流沉积物中PAHs主要来源于化石燃料的高温燃烧,7种致癌多环芳烃中苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽对PAHs毒性的贡献较大;李斌等[18]利用自动固相萃取-气相色谱/质谱技术测出流溪河流域水体中Σ16PAHs浓度为 107.5~672.0 ng·L-1,以 3 环 PAHs为主,具有一定的生态风险,且主要来自于苯并[a]芘;周婕成等[19]对温州城市河流地表水中18种PAHs进行了检测,Σ18PAHs浓度为146.74~3 047.89 ng·L-1,以中低环PAHs为主,由于居民的燃煤或木柴等,以及沿河岸带的交通污染源的综合效应,地表水中PAHs具有石油源和燃烧源的复合特征来源;Souza等[20]研究了巴西波西姆河表层沉积物16种PAHs的污染状况,Σ16PAHs浓度为2.2~28.4 ng·g-1,主要来源于化石燃料的高温燃烧,整体上来看表层沉积物中PAHs含量低于当地背景,无明显污染;Tongo等[21]研究了尼日利亚南部奥维亚河的地表水、表层沉积物和鱼类样品中PAHs的水平与分布,萘、苊烯和荧蒽分别是水、沉积物和鱼类中最主要的污染物,在沉积物中具有一定的潜在风险,其中苯并(b)荧蒽对淡水鲶鱼具有最高的致癌效力(0.002 mg·kg-1);Andrea等[22]研究匈牙利多瑙河及其支流水体与表层沉积物中Σ17PAHs浓度分别为67.0~96.0 ng·L-1、35.2~288.3 ng·g-1,主要来源于燃烧源。各地水环境中PAHs的分布特征与风险均有所不同,多数来源于燃烧源。

本文对沙颍河流域上覆水与沉积物中PAHs进行了测定,分析了沙颍河流域上覆水与沉积物中PAHs的来源与分布特征,同时对其污染程度与生态风险进行评价。

1 材料与方法

1.1 样品采集

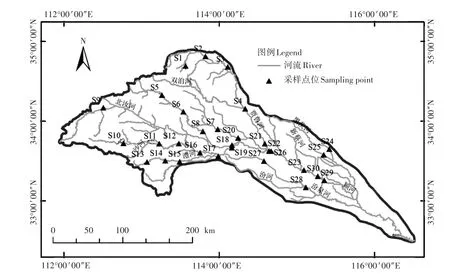

2018年7月在沙颍河流域(111°56'44″~116°31'07″E,32°29'24″~34°57'15″N)进行30个表层沉积物与上覆水样品的采集,采样点分布如图1。在采集沉积物样品之前先用采水器采集水面10 cm上覆水样品,沉积物采用抓斗式采样器采集。水样采集后放入事先用丙酮洗涤、现场用采集水样清洗3次的棕色玻璃瓶中,沉积物样品放入聚乙烯密实袋中,采样现场将表层沉积物与水样放入车载冰箱冷藏保存,运回实验室后在-20℃冰箱保存并尽快分析。

1.2 样品前处理

沉积物样品处理:所采集沉积物样品冷冻干燥后研磨过60目筛,称取10 g样品,加入5μL回收率指示物(2-氟联苯、对三联苯-D14),使用快速溶剂萃取仪(BUCHI E-196)进行萃取,参数为:温度100℃,二氯甲烷与正己烷混合液(1∶1,V/V)每次20 mL淋洗3次。

水样前处理:取2 L水样过0.45μm滤膜,加入5 μL回收率指示物,使用固相萃取装置对水样中PAHs进行富集,SPE小柱的形式为C18和HLB串联,使用前分别用二氯甲烷、甲醇和超纯水各5 mL洗涤浸泡,干燥后的SPE小柱中的PAHs使用二氯甲烷与正己烷混合液(1∶1,V/V)分3次洗脱,每次4 mL,收集洗涤液并将C18和HLB小柱的洗涤液混合在一起。

沉积物与水样萃取液经旋蒸仪(BUCHI)29℃浓缩至约1 mL后,通过事先使用二氯甲烷与正己烷淋洗的硅酸镁净化小柱,并用5 mL二氯甲烷与正己烷混合液淋洗,待淋洗液浸满净化柱后关闭控制阀浸润2 min,之后继续加入5 mL二氯甲烷与正己烷混合液,并收集全部洗脱液。所收集洗脱液使用高纯氮气(纯度>99.99%)吹至0.5 mL左右,加入内标标准物(萘-d8、苊-d10、菲-d10、苗屈-d12和苝-d12),定容至1 mL,低温保存至上机检测。

1.3 仪器分析与试剂标准

采用气相色谱-质谱联用仪(Agilent GC-MS 7890B-5977B MSD)对沉积物与水样中16种EPA优控的PAHs污染物进行分析,16种PAHs包括萘(Nap)、苊烯(Acy)、二氢苊(Ace)、芴(Flu)、蒽(Ant)、菲(Phe)等2~3环PAHs,荧蒽(Fla)、芘(Pyr)、苯并[a]蒽(BaA)、苗屈(Chr)等4环PAHs,苯并[b]荧蒽(BbF)、苯并[k]荧蒽(BkF)、苯并[a]芘(BaP)、二苯并[a,h]蒽(DbA)等5环PAHs,茚并[1,2,3-cd]芘(IcdP)和苯并[g,h,i]苝(BghiP)等6环PAHs。GC-MS分析条件为:色谱柱采用DB-5MS熔融石英毛细柱(柱长30 m,内径250μm,液膜厚度0.25μm),升温程序为初始温度80℃,以20℃·min-1的速率升温至180℃,保持5 min,以10℃·min-1的速率升温至290℃,保持10 min;进样口温度为320℃,载气为氦气,流速为1.0 mL·min-1,不分流;EI电离方式,离子源温度为300℃,电子能量为70 eV。通过对16种PAHs标准液进行全扫(SCAN),结合谱库检索,对PAHs各单体进行定性分析,锁定各单体保留时间与特征离子,使用SCAN模式对样品浓缩液进行测定分析。本研究所使用的标准品均购自美国o2si公司,所使用的有机试剂正己烷和二氯甲烷(色谱纯),均购自美国Tedia公司。

图1 沙颍河流域采样布点图Figure 1 Distribution of samples in the Shaying River Basin

1.4 质量控制与质量保证

水样和沉积物样品在处理过程中均设置了平行样、程序空白与方法空白,用以进行质量控制与保证。平行样分析中PAHs的相对偏差均在7%以内,在误差允许范围内,所设置的方法空白中并没有目标化合物检出。回收率指示物2-氟联苯与对三联苯-D14的平均回收率分别为76%±6%和91%±10%,最终结果经回收率校正。

1.5 来源分析

相同分子量的多环芳烃进入环境后的挥发性、溶解性和吸附性等方面的差异性较小,即相同分子量的多环芳烃在环境中的分配行为相似,因此可以用相同分子量多环芳烃之间的浓度比来推测多环芳烃的来源[23]。本研究采用Flua/(Flua+Pyr)和Ant/(Ant+Phe)的比值来分析沙颍河流域上覆水和表层沉积物中PAHs的来源。一般来说,如果Flua/(Flua+Pyr)值小于0.4表示主要为石油类排放来源,介于0.4~0.5表示石油和其产品的燃烧来源,大于0.5表示主要是生物质、煤等燃烧来源;如果Ant/(Ant+Phe)值小于0.1表示主要为石油类排放来源,大于0.1则表示主要是燃烧来源[24]。

1.6 生态风险评价

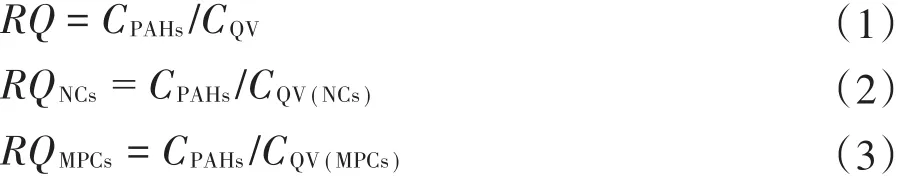

本研究使用RQ(风险商值)进行水生生物的化学潜在生态风险进行评价,PAHs单体的风险水平计算公式如下:

式中:CPAHs表示某种PAHs的质量浓度,ng·L-1;CQV表示相应的 PAHs风险标准值,ng·L-1;CQV(NCs)表示最低风险标准值,ng·L-1;CQV(MPCs)表示最高风险标准值,ng·L-1;RQNCs为最低风险商值;RQMPCs为最高风险商值;RQΣPAHs为16种PAHs单体的RQ值之和,其风险评级如表1所示。RQ值只能够对其中10种PAHs单体进行生态风险评价,其余 6 种 PAHs(Ace、Acp、Fla、Pyr、BbF与DbA)单体使用毒性等效因子来推断其RQNCs和 RQMPCs,Ace、Acp、Pyr和Fla使用An的风险标准值,BbF使用BaA的风险标准值,DbA使用BaP的风险标准值。

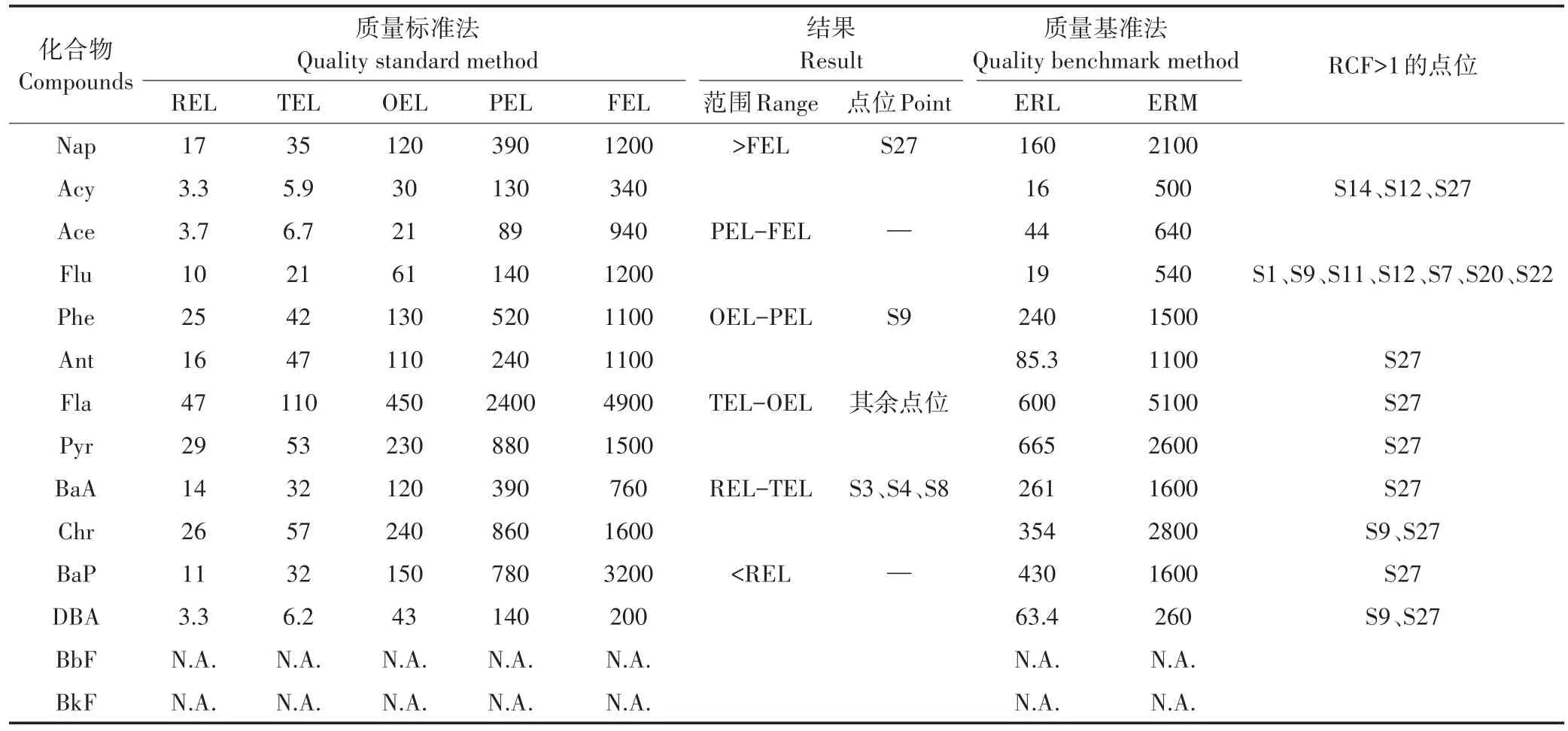

本研究采用由Edward等[26]提出的质量基准法和加拿大发布的质量标准法来评估沙颍河流域沉积物中PAHs潜在生态风险。沉积物质量基准法使用沉积物中有机物的生态效应区间低值(ERL)和效应区间中值(ERM)来反应沉积物质量的生态风险水平。其中ERL为对生物体毒副作用不明显的阈值(<10%),ERM为对生物体产生毒副作用的阈值(风险几率>50%),大于ERM值时可能会存在一定程度的负面生态效应。相对污染系数RCF是沉积物中PAHs浓度与ERL之比,通常作为表征PAHs污染的定量指标。质量标准法给出了罕见效应(REL)、临界效应(TEL)、偶然效应(OEL)、可能效应(PEL)、频繁效应(FEL)5个阈值,根据各点位16种PAHs所处的阈值区间进行风险评价。

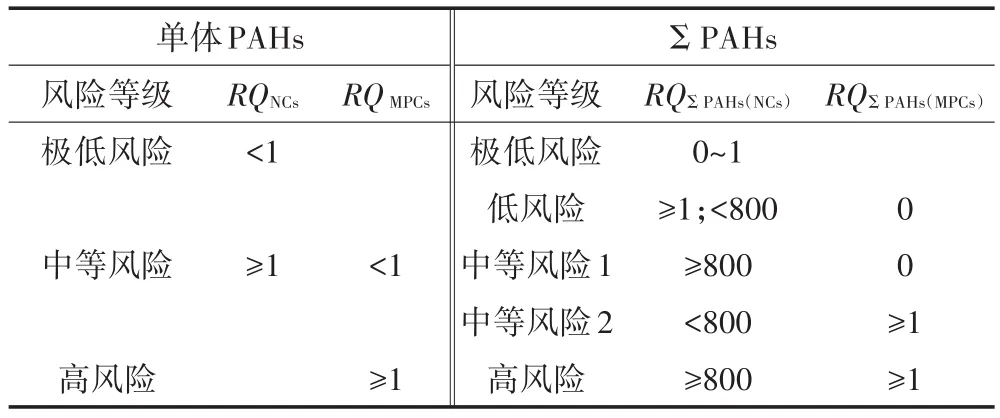

表1 单体PAHs和ΣPAHs的风险分级[25]Table 1 Risk grading of monomeric PAHs andΣPAHs[25]

2 结果与讨论

2.1 上覆水及表层沉积物中PAHs污染水平与分布特征

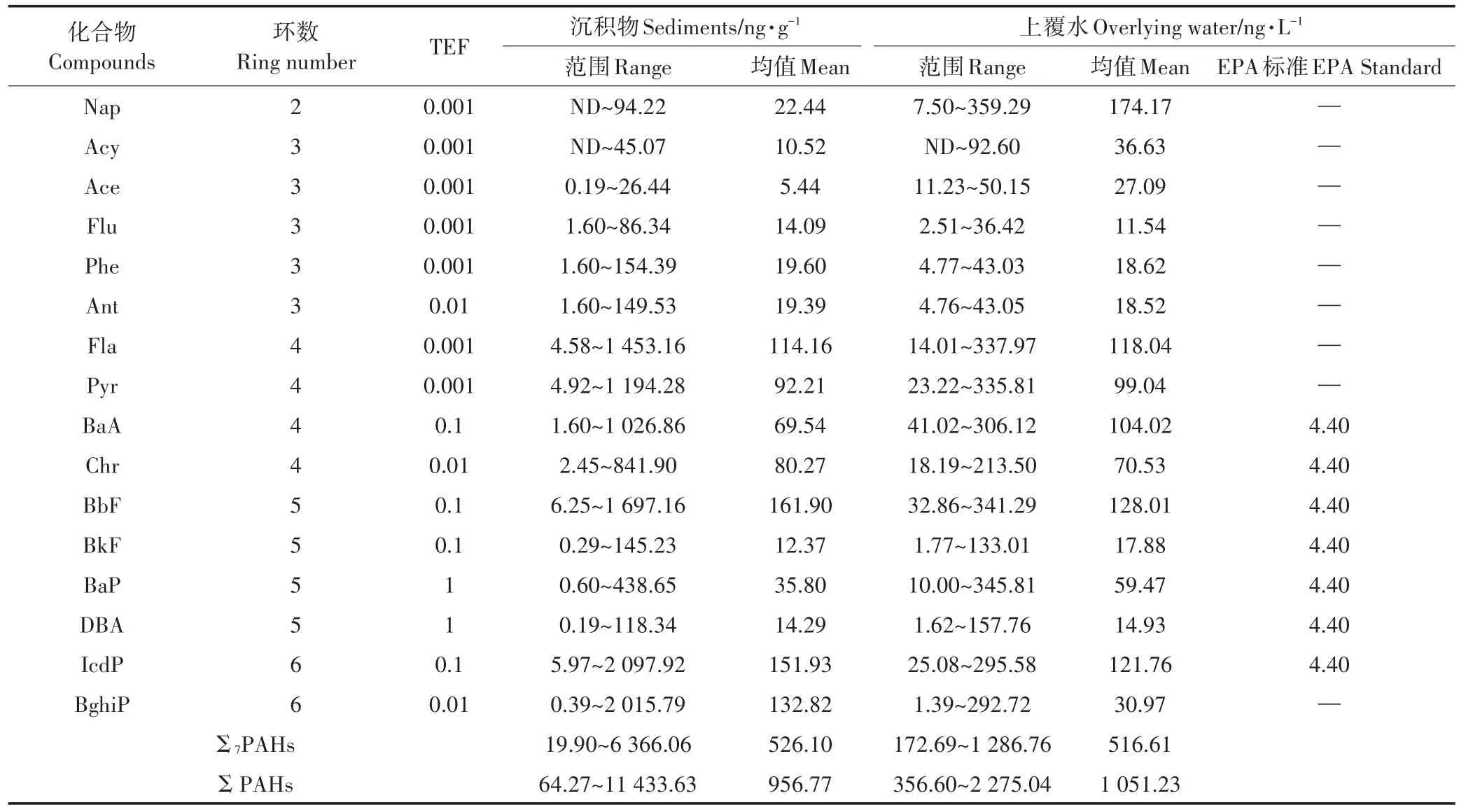

沙颍河流域上覆水及表层沉积物中PAHs含量如表2所示,由表可知16种PAHs均有不同程度的检出,上覆水体中ΣPAHs含量在356.60~2 275.04 ng·L-1之间,平均为1 051.23 ng·L-1;7种致癌多环芳烃Σ7PAHs含量范围在172.69~1 286.76 ng·L-1,均值为516.61 ng·L-1;表层沉积物中ΣPAHs含量在64.27~11 433.63 ng·g-1,均值为 956.77 ng·g-1;7种致癌多环芳烃 Σ7PAHs含量范围在19.90~6 366.06 ng·g-1,均值为526.10 ng·g-1。对于单体化合物而言,水相中Nap浓度最高,沉积相中BbF的浓度最高。我国并无评判PAHs污染水平的标准,根据Edward等[26]指出,没有最低安全阈值的高环致癌性多环芳烃BkF和BbF只要存在于环境中,就会对生物健康产生影响,对于这两种PAHs单体,在整个沙颍河流域采样区上覆水与沉积物中的检出率均为100%。与美国EPA标准相比,沙颍河流域水相中7种致癌多环芳烃超标率达到100%。

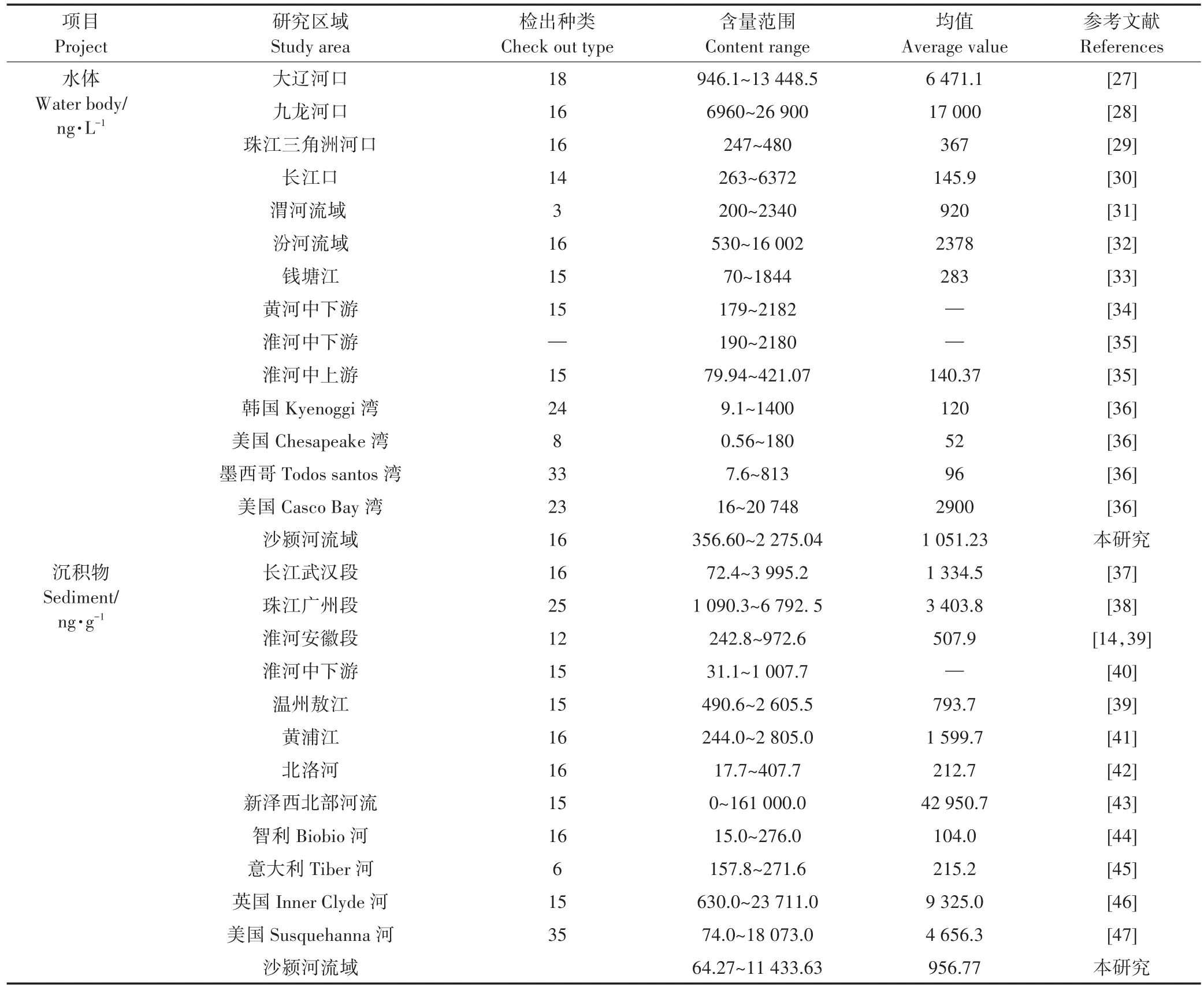

与国内外其他典型河流相比(表3),沙颍河流域上覆水中PAHs含量远高于淮河中上游、珠江三角洲河口、长江口、钱塘江、韩国Kyenoggi湾、美国Chesapeake湾以及墨西哥Todos santos湾,略高于渭河流域上覆水中PAHs的含量,与淮河中下游水平相当,低于大辽河口、九龙河口、汾河流域以及美国Casco Bay湾上覆水中PAHs的含量。沙颍河流域表层沉积物中PAHs含量要远高于北洛河,略高于淮河安徽段和淮河中下游沉积物中PAHs含量,远低于新泽西北部河流、珠江广州段以及英国Inner Clyde河表层沉积物中的PAHs,与长江武汉段和温州敖江表层沉积物中PAHs污染水平相当。与国内外相关研究对比可知沙颍河流域上覆水中多环芳烃的污染程度要大于国内外大部分河流,与淮河中下游污染程度相当,表层沉积物中多环芳烃污染与国内河流相比污染程度处于相对较低的水平,但要高于淮河中下游。

表2 沙颍河流域表层沉积物及表层水体中PAHs的含量Table 2 Content of PAHs in surface sediments and surface waters of Shaying River Basin

沙颍河流域各支流表层沉积物及上覆水PAHs分布与组成如图2所示。由图2可知,全流域各支流上覆水中贾鲁河ΣPAHs均值最高为1 396.73 ng·L-1,澧河ΣPAHs均值最低为 859.49 ng·L-1,沙河ΣPAHs均值为 860.66 ng·L-1,颍河 ΣPAHs均值为 1 010.95 ng·L-1,全流域上覆水中PAHs含量最高点出现在贾鲁河上的S21点,含量为2 275.04 ng·L-1,PAHs在沙颍河流域上覆水中总体的空间分布趋势呈贾鲁河>颍河>沙河>澧河。贾鲁河PAHs含量较高与其流经郑州市、开封市、周口市等工矿企业较为密集的地区密切相关[1],大量空气与土壤中的多环芳烃通过干湿沉降和雨水径流汇入水相,致使贾鲁河上覆水中PAHs含量较高;点位S21的PAHs含量最高与其位于上覆水污染最严重的支流贾鲁河最下游有关,水体由上游流至下游的过程中持续被贾鲁河周围工业企业产生的PAHs所污染,致使该点位的PAHs含量较高;贾鲁河与沙河在周口市汇入颍河,颍河多环芳烃含量小于贾鲁河与水体的稀释效果有关;对于表层沉积物而言,全流域各支流沉积物中沙河ΣPAHs均值最高为865.14 ng·g-1,贾鲁河ΣPAHs均值最低309.08 ng·g-1,澧河ΣPAHs均值为469.59 ng·g-1,颍河ΣPAHs均值为429.51 ng·g-1,PAHs在沙颍河流域沉积物中总体的空间分布与上覆水大体呈现相反趋势,为沙河>澧河>颍河>贾鲁河。由此可见沙颍河流域沙河表层底泥中PAHs污染较为严重,远高于其他各支流,同时沙颍河流域各支流底泥中PAHs含量基本呈现沿着河流方向递增趋势。沙河主要流经河南省平顶山市,沙河表层沉积物中PAHs含量较高与平顶山市有较大规模的煤矿企业密切关系,如平煤集团等,该区域煤矿工业体系较为发达,在原煤的开采、运输及其加工过程中造成大量的PAHs污染。另一方面与沙河自然地理特征有关,沙河位于河南省西部山地丘陵地带,地势起伏较大,表层沉积物中的PAHs容易随着底泥出现堆积富集现象。贾鲁河表层沉积物中PAHs含量较低,在空间分布上与上覆水中PAHs含量存在较大差异,这可能与水相对底部河岸的冲刷有关,贾鲁河、双自河的水相流速明显高于沙颍河其余各支流,水流将污染物更多地携带到处于流域下游河段富集[1],致使位于沙颍河上游的贾鲁河表层沉积物中PAHs含量较低。沙颍河流域沉积物中PAHs峰值出现在汾河的S27点,含量为11 433.63 ng·g-1,而其上游点位S17沉积物中多环芳烃含量为644.19 ng·g-1,明显小于S27点位多环芳烃含量,该点位可能存在点源污染。

表3 国内外典型河流中沉积物、上覆水PAHs含量Table 3 Content of PAHs in sediments and overlying water in typical rivers in home and abroad

2.2 上覆水及表层沉积物中PAHs组成与来源分析

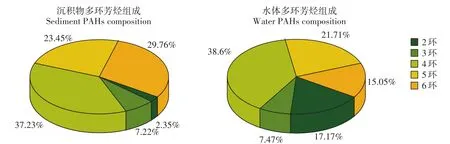

一般来说4~6环的高分子量多环芳烃污染物(HPAHs)主要由高温燃烧产生,如木材的高温燃烧和裂解、化石燃料的燃烧等。2~3环的低分子量多环芳烃污染物(LPAHs)主要由石油类污染产生,如煤、石油产品的泄露等。由图3可知,沙颍河流域上覆水和表层沉积物中均以4~6环的高分子量PAHs为主,在上覆水和表层沉积物中高分子量PAHs分别占比75.36%和80.44%,说明沙颍河流域沉积物和上覆水中的多环芳烃污染物多与煤和化石燃料的燃烧有关。对比沉积物中多环芳烃的组成成分,上覆水中LPAHs含量要高于沉积物中LPAHs的含量,上覆水中2环和3环多环芳烃分别占比17.17%和7.47%,沉积物中2环和3环多环芳烃分别占比2.35%和7.22%,这与PAHs是疏水化合物有关,且随着苯环数量的增加,疏水性越强,因此苯环数较少的多环芳烃污染物更容易存在于水中。在对汾河上中游流域水环境的研究中也得出了相同的结论[48]。

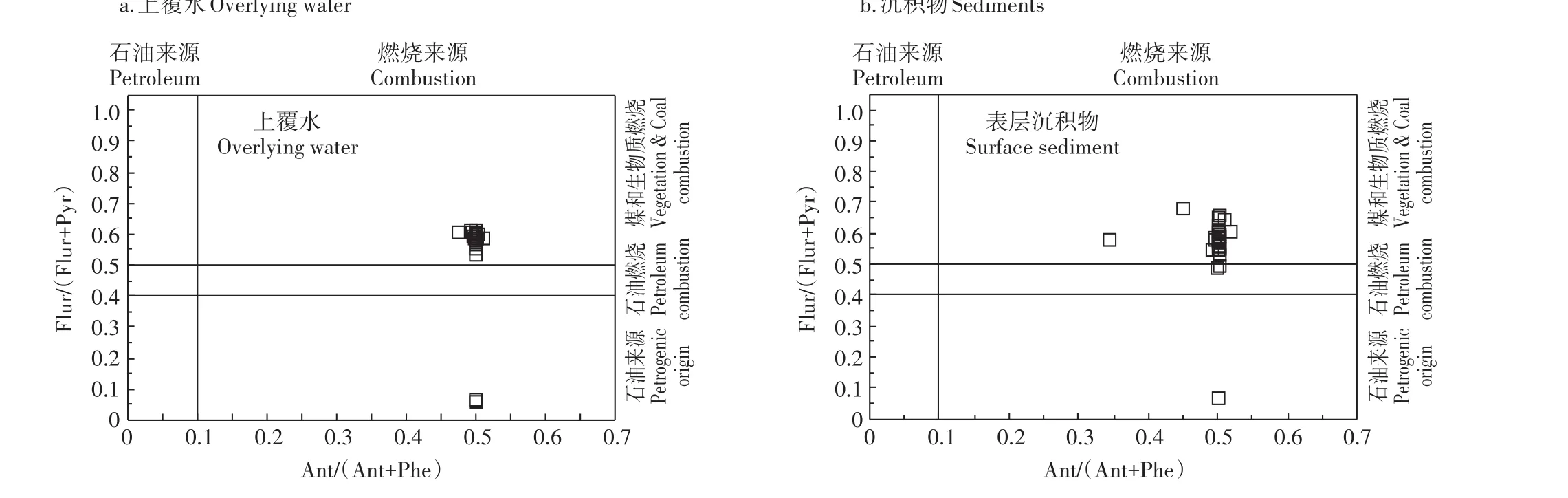

如图4所示,沙颍河流域上覆水中的Ant/(Ant+Phe)值均大于0.1,Flua/(Flua+Pyr)值除点位S27外其余点位均大于0.5。沉积物的Ant/(Ant+Phe)值均大于0.1,点位S27的Flua/(Flua+Pyr)值小于0.4,点位S6和S11的Flua/(Flua+Pyr)的值位于0.4~0.5,其余点位均大于0.5。结果表明,沙颍河流域表层沉积物与上覆水中PAHs以燃烧来源为主,这个结果与不同分子量的浓度占比模型评价结果一致,都体现了沙颍河流域水环境中多环芳烃最主要的来源为有机质、煤炭等物质的燃烧。而对于点位S27,除了燃烧来源外,石油来源也是PAHs进入水环境的主要途径之一,该点位可能存在煤、石油产品的泄露,需要重点关注。

2.3 上覆水体生态风险评价

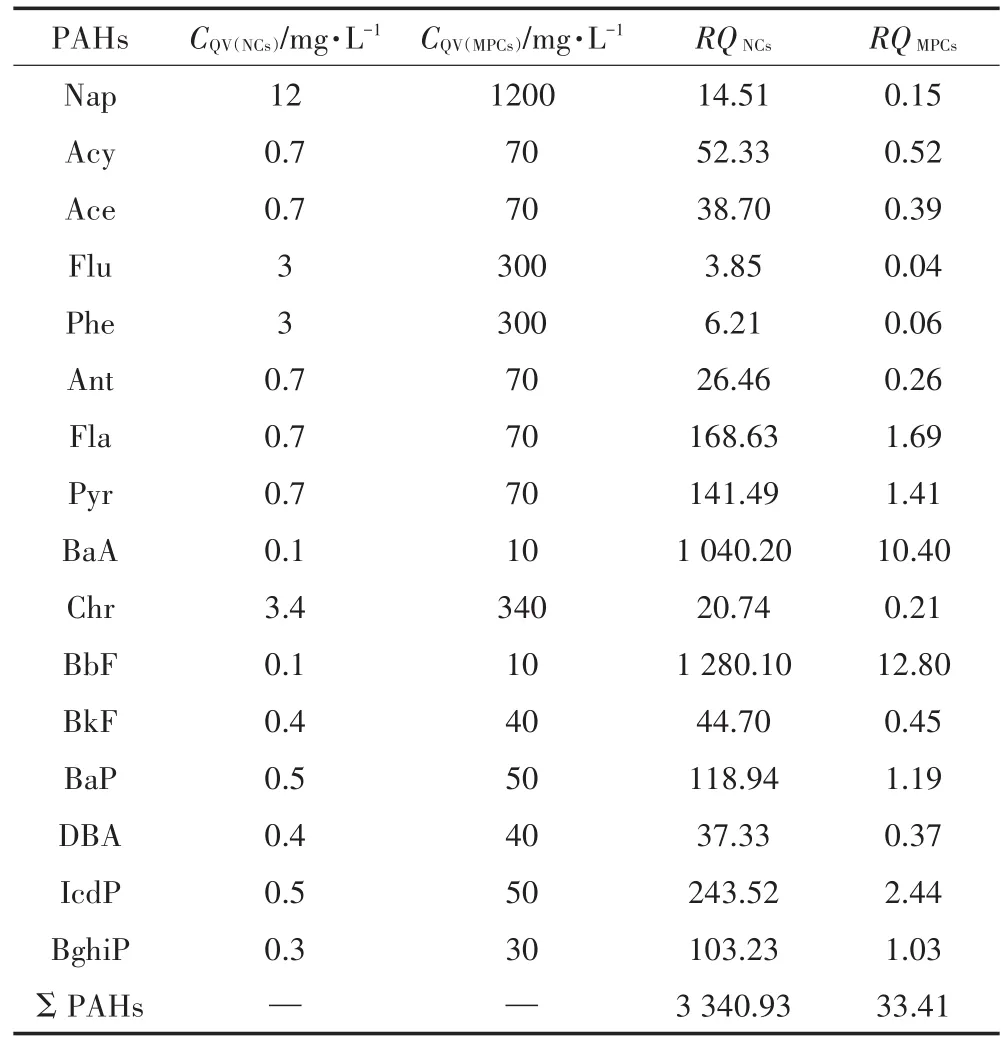

各种 PAHs单体的 CQV(NCs)和 CQV(MPCs)与沙颍河流域上覆水中PAHs的RQNCs和RQMPCs见表4。由表可知,沙颍河流域上覆水中 Fla、Pyr、BaA、BbF、BaP、IcdP和BghiP的RQMPCs的平均值≥1,表明上覆水中这些单体为高风险,其余9种多环芳烃的RQMPCs的平均值<1,而 RQNCs≥1,表明上覆水中 Nap、Acy、Ace、Flu、Phe、Ant、Chr、BkF 和 DBA 均为中等风险。根据RQΣPAHs(NCs)和 RQΣPAHs(MPCs)显示,沙颍河流域上覆水中RQΣPAHs(MPCs)≥1,RQΣPAHs(NCs)<800,表明沙颍河流域上覆水中多环芳烃处于高风险水平,应当重点关注该类污染物。同时沙颍河流域上覆水中BbF和BaA对生态风险RQNCs的贡献较大,分别达到了38.31%和31.13%,虽然上覆水中Nap的浓度最高,但是其对生态风险RQNCs的贡献较小,由此可见HPAHs对生态风险的贡献高于LPAHs,其中以4环和5环芳烃所占比例最高。

图2 沙颍河流域上覆水与沉积物中PAHs的空间分布Figure 2 Spatial distribution of PAHs in the overlying water and sediments of the Shaying River Basin

图3 沙颍河流域沉积物及上覆水中PAHs的组成Figure 3 Composition of PAHs in sedimentsand overlying water in Shaying River Basin

图4 沙颍河流域上覆水及表层沉积物中PAHs来源解析Figure 4 Analysis of sources of PAHs in surface sediments and overlying water in Shaying River Basin

2.4 沉积物生态风险评价

沙颍河流域沉积物生态风险评价结果如表5所示,质量标准法显示,沙颍河流域大多数点位位于临界效应和偶然效应之间,这与康杰等[24]在太湖及周边河流表层沉积物中PAHs研究相似,但要低于太湖竺山湾湖滨带沉积物中PAHs的研究[49]。点位S3、S4、S8等介于REL~TEL,对生物的不良影响概率较低,而点位S27大于FEL,高于频繁效应,该处临近汾河汽修厂,大量石油源PAHs通过雨水径流、干湿沉降等排入沙颍河流域致使该处PAHs对生物的不良影响概率较大。BbF、BkF、IcdP、BghiP为高环致癌多环芳烃,并没有最低安全阈值,在沙颍河流域表层沉积物中均有不同程度的检出,需加以关注。

质量基准法显示,沙颍河流域表层沉积物中Acy、Ant、Fla、Pyr、BaA、Chr、BaP及DBA在点位S27处均超出了ERL,介于ERL与ERM之间,而Flu、Chr和DBA在点位S9处也超出了ERL值,介于ERL与ERM之间,对于Acy单体而言,除了点位S7介于ERL与ERM之间外,S12与S14也在该范围内,单体Flu超出ERL值的点位较多,除点位S9外,在点位S1、S7、S11、S12、S20和S22处均超过了ERL值,但是小于ERM值,证明在沙颍河流域沉积物中PAHs潜在生态风险发生几率不大。但是点位S27处有部分PAHs单体污染物超过ERL值,应当给予重点监控。同时无最低安全阈值的致癌PAHs单体BkF、Icd及BbF在沙颍河流域表层沉积物中的检出率较高,这些物质只要存在于水环境中就会对水生生物产生影响,应当引起注意。

3 结论

(1)在沙颍河流域上覆水及表层沉积物中16种优控PAHs浓度范围分别为 356.60~2 275.04 ng·L-1、64.27~11 433.63 ng·g-1,平均含量分别为1 051.23 ng·L-1、965.77 ng·g-1,在水体流速和地形地貌的影响下,各支流上覆水与底泥PAHs含量大体呈现相反趋势,表层沉积物与上覆水中均以4~6等高环多环芳烃为主,与国内外其他河流相比,沙颍河流域上覆水中PAHs处于较高的污染水平,沉积物中的PAHs处于相对较低的污染水平。

表4 沙颍河流域上覆水中PAHs的RQ NCs和RQ MPCs的平均值Table 4 Mean of RQ NCs and RQ MPCs of PAHs in the overlying water of Shaying River Basin

表5 沙颍河流域沉积物质量基准法与质量标准法阈值及评价结果Table 5 Threshold value and evaluation result of sediment quality standard method and quality standard method in Shaying River basin

(2)来源解析表明沙颍河流域上覆水与沉积物中高分子量PAHs占绝大部分,所有点位中除一个点既有石油源又有燃烧源外,其余各点位水环境中PAHs均主要来自高温燃烧源。

(3)沙颍河流域上覆水体中PAHs属于高风险水平,其中Fla、Pyr、BaA、BbF、BaP、IcdP和BghiP为高风险多环芳烃单体,对生态风险贡献最大的为高分子量多环芳烃(4~6环)。

(4)沙颍河流域沉积物中各PAHs化合物的浓度除点位S27外均未超过效应区间中值(ERM)与频繁效应值(FEL),沉积物中PAHs潜在生态风险发生概率并不高,而点位S27超过了质量标准法的频繁浓度效应值,需对该点位给予重点关注。