跨海通道对区域联系强度的影响

——基于渤海通道建设

2020-03-23欧文文

刘 锴,欧文文

(辽宁师范大学 海洋经济与可持续发展研究中心,辽宁 大连 116029)

随着战略政策的调整,国家经济重心逐步向北移动,环渤海地区的经济增长状况备受瞩目,与长三角地区和珠三角地区相比,环渤海地区因海峡阻隔导致城际间交通网络通达度低,阻碍了经济发展.公路与铁路结合的跨渤海直达快捷通道会连接起辽宁大连与山东烟台,建设后的渤海通道将使原本绕渤海湾有缺口的“C”形通道成为交通距离大幅度缩减的“I”形通道,环渤海地区交通路线成为闭合状,使东北地区与华北地区、东部沿海地区连通更加紧密[1-2],中国东部沿海地区南北交通大动脉也将得以贯通,区域间的联系强度将得以大幅提升.

对于区域间联系强度的测算分析,国内外学者采用了多种模型对所研究区域进行了大量实证研究.国外的研究一般基于引力模型或社会网络结构分析来进行[3-5],在牛顿万有引力的启示下建立起来的空间体系相互作用的理论基础与模型,已经成为定量研究城市空间作用和联系强度的成熟方法[6];从研究对象上看,修正后的引力模型主要用于分析国家间的双边贸易流动和移民迁徙情况[7],还有一些研究基于旅游流的分析展开[8-9];其中,双边贸易流动和移民迁徙的研究尺度基本都比旅游流的研究尺度大,多是跨国进行分析,而且时间尺度多在30年以上[10-11].相较于国外学者将引力模型应用于大尺度研究,国内学者多集中于研究城市群内部城市间联系强度[12-16],也有部分学者运用引力模型对旅游流进行分析或对客源市场进行预测[17-18],不足的是,在对传统引力模型中空间距离的修正上,并未提出切实有效的建议,苗洪亮等[19]在研究中用代表性更广的复合指标来代替人口规模以衡量城市的“质量”,用综合时间距离代替传统模型中的直线距离变量,具有一定的创新意义,但对于城市其他属性的考虑不够全面.

在跨海通道建设对区域联系强度的研究中,国外学者认为跨海通道的建设不仅会提升区域间的联系强度[20-21],而且可以巩固国家在政治上的发展战略[22-23].国内学者通过分析,认为跨海通道的建设对区域有不同程度的时空压缩效应[24-26],进而促进区域融合和经济发展.在已有对渤海海峡跨海通道建设的研究中,学者分别从国家层面、区域层面和城市群层面分析了通道建设带来的经济增长效应[27-28];其中,有学者在分析通道建设对山东半岛和辽东半岛城市间经济联系的影响时,引入了Krugman指数[28],但对距离测算的方式还存在改进的可能.

综上,本研究从城市经济规模、内部通达性、医疗及教育发展水平等方面构建城市综合实力的指标体系,联系城市间交通流、经济流、人口流和信息流来对比分析辽、鲁两省间各城市在渤海通道建设前后的联系强度变化.

1 研究区域、研究方法和数据来源

1.1 研究区域

辽宁省与山东省是隔渤海相望的两个大省,位于中国东北部.辽宁省作为东北地区唯一既沿海又沿边的省份,同时也是东北地区及内蒙古自治区东部对外开放的门户[28],地理条件优越,目前省内形成了以大连市为龙头,以营口市、丹东市为两翼,以沈阳市等为腹地的发展格局,在资源、产业、交通、人才等方面拥有优势,在振兴东北的战略中扮演重要角色.山东省北靠渤海、南靠黄海,是经济总量一直居于全国前列的沿海大省[29],海洋经济产业体系和海洋运输基础设施比较完善,同时在国家助推下成功建设了山东半岛蓝色经济区、青岛西海岸新区和国家级东亚海洋合作平台,目前对接的海外市场主要有“丝绸之路经济带”上的印度、南亚、东盟等国家.2003年国家出台了《全国海洋经济发展规划纲要》[30], 2012年党的“十八大报告”中也提出了“建设海洋强国”的国家战略[31],经济重心向海洋偏移,加之“一带一路”倡议的提出,进一步推动了辽宁省和山东省这两个沿海省份产业经济结构的优化升级.

1.2 研究方法

在衡量城市间联系强度时,传统的引力模型用两城市内的总人口数与区域生产总值来表示“城市质量”,两城市间的距离则采用最短直线距离来表示.

(1)

式中:Fij表示i、j两城市间的联系强度;Pi、Pj分别为i、j两城市的总人口数;Gi、Gj分别为i、j两城市的地区生产总值;dij为i、j两城市之间的最短直线距离.

传统的引力模型过于简单,仅用区域内总人口数和地区生产总值两个因素不足以代表“城市质量”;另外,两城市间的直线距离不足以反映城市间联系强度随距离衰减的情况,由此计算得出的联系强度会存在一定的误差.本研究利用修正后的引力模型,对辽宁省与山东省城市间的联系强度进行测算,进而分析通道建设对两省各城市的影响.

研究中用由多因素决定的“城市综合实力”替代“城市质量”,各影响因素的权重由熵值法计算得出;用两个城市之间的综合时间距离替代最短距离,城市之间有公路、铁路、航空和水运等多种货运交通方式(由于管道运输方式所占比重较小,故不做考虑),利用i、j两城市间不同交通方式的路程、速度(不同交通方式的速度参考相关文献[32-33]得出)以及所占比重测度两城市间的综合时间距离Dij;假设通道建设后城市间的交通、经济、人口等往来优先选择经过渤海通道,在综合时间距离发生改变的情况下,研究渤海通道建设前后辽宁省与山东省城市间联系强度的变化,若经过渤海通道并未带来综合时间距离缩短,则仍选择原路线.修正后的引力模型如下:

(2)

式中:Mi、Mj分别为i、j两城市的城市综合实力,由多指标综合计算得出;Wr为i、j两城市间第r种联系的权重,根据熵值法计算得出;Gijr为i、j两城市间第r种联系的强度;Dij为i、j两城市间的综合时间距离;b是距离衰减系数(该系数越大,距离的摩擦力就越大),文中设定b为常数2.

(3)

其中,u为不同交通方式,Wu为第u种交通方式所占比重,Tiju为i、j两城市间采用第u种交通方式所需要的时间,m为全部交通方式数.

1.3 数据来源

根据高德地图上各城市目前拥有相关场所及设备的数量来测算城市综合实力,爬取数据的日期为2019年7月20日;交通流、经济流和人口流模型中所用数据分别来自2014年和2018年《辽宁统计年鉴》[34]和《山东统计年鉴》[35];信息流模型中的数据从百度指数官网获取,由于数据获取的局限性,选用2014年1月1日至2014年12月31日和2018年1月1日至2018年12月31日内的搜索量为辽鲁两省各城市间的信息流数据,具体指标构建如表1所示.

表1 指标体系及数据来源

2 渤海通道建设对各城市的影响分析

渤海通道建设后,随着两省各城市间交通可达性提升,联系强度也会随之变化,各城市间的联系强度较通道开通前均得到大幅提升,两省城市间的综合联系强度总量增至5 569 070.658,联系强度的均值由10 965.958增至23 399.457,两省城市间综合联系强度显著增强,渤海通道的建设对省内各城市均有不同程度的辐射带动作用.在渤海通道建设后,大连与烟台两城之间的综合联系强度最高,为511 400.352,相较于渤海通道建设前两城的综合联系强度,升高了近24倍,相较于渤海通道建设前城市间联系强度的最高值,升高了近7倍;大连和烟台两城市联系强度的总值提升幅度分别为1 612 546.262和967 753.968,提升幅度和增长率均列省内首位,除了优越的地理位置和雄厚的经济实力外,烟台和大连正是两省间连接渤海海峡跨海通道的端点城市;而在大连和烟台周边的城市,譬如威海、丹东、青岛、营口,这几座城市的联系强度增长率在渤海通道建设后也比较大.

由此可见,渤海海峡跨海通道建设后,大连和烟台两城市将发展成为连接两省、东北老工业基地和华东地区乃至纵贯我国东部沿海南北交通大动脉的重要交通枢纽.据此,烟台的经济地位无论在省内还是国内,都将得到进一步强化,同时也有助于提高大连的交通通达程度,使其与环渤海城市群的综合联系更加密切;渤海海峡跨海通道的建设也会增强“一带一路”沿线地区与国家的进一步经济来往与合作,特别是对东北亚地区交通通达程度的提高,将使东北亚地区经济地位得到更大提升,在国际间经济往来中也将更具地理优势.

2.1 渤海通道建设前后各城市综合发展潜力分析

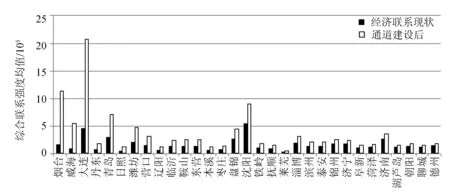

计算各城市在渤海通道建设前后与其他城市综合联系强度的均值,以此分析其经济潜力,将渤海通道建设前后的联系强度变化情况按增长率由高到低进行排序(图1).

图1 渤海通道建设前后各城市间联系强度Fig.1 The economic linkage intensity between cities before and after the construction of the Bohai Strait cross-sea passage

渤海通道建设后,辽宁省内联系强度增长率最高的前5个城市分别为大连、丹东、营口、辽阳和鞍山,这5个城市在通道建设前的联系强度分别居省内第2、第12、第5、第14和第6;山东省内联系强度增长率最高的前5个城市分别为烟台、威海、青岛、日照和潍坊,这5个城市在通道建设前的联系强度分别居省内第6、第14、第1、第16和第3.其中,丹东、辽阳、威海、日照这4个城市在省内的联系强度位序提升较大,可以看到,这4个城市正处在大连和烟台这两个渤海通道连接城市的周边,说明渤海通道的建设不仅会提升两端连接城市的联系强度,而且对渤海通道延伸方向上的城市也有联系强度提升的辐射带动作用.此外,通过对比发现,渤海通道建设对两省各城市的影响程度存在差异.渤海通道建设后,山东省内城市间联系强度增长幅度较大的城市有烟台、威海、青岛、潍坊等,而辽宁省各城市中,仅大连和沈阳的城市间联系强度增长幅度较明显,说明辽宁省内各城市的经济还有很大的发展空间.

渤海通道的建设不仅会使通道延伸方向的各城市“强强联手”,即交通成本的缩短会使得城市间经济、信息和人才的相互交流得到大幅度提升,而且通道建设对于周边地区的辐射效应也显而易见,原本可能绕渤海湾的路线选择会改为经过渤海通道,客流量和货流量带来的乘数效应会进一步加强对经过地区的影响.应该指出的是,渤海通道建设的辐射范围绝不仅仅是辽鲁两个省份,东三省与南方沿海各省份经济往来的潜力同样不可小觑;此外,渤海通道建设除了会影响地区间的经济交通往来以外,可能还会刺激当地旅游市场的融合发展,综合提升整体经济效益.

2.2 渤海通道建设前后各城市间联系强度空间演变

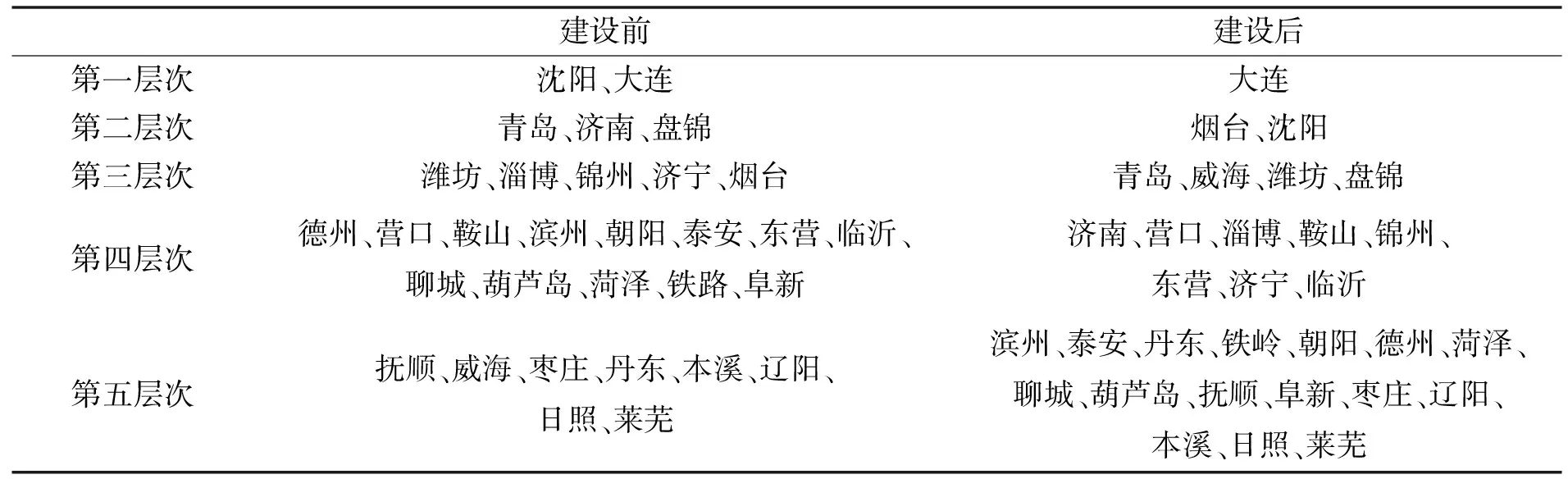

按照计算得出的结果,采用自然间断点分级法(Jenks)将渤海通道建设前后城市间联系强度进行划分,借助Power BI Desktop以和弦图表示出来见图2,将各城市在通道建设前后分为5个层次见表2,可以较明显地反映出两省城市间联系强度符合距离衰减规律,两省城市间的联系强度沿渤海海峡跨海通道延伸方向呈现随距离的递增而不断递减的空间规律.

图2 渤海通道建设前后辽宁省和山东省城市间联系强度和弦图Fig.2 The economic linkage intensity chord chart between cities of Liaoning and Shandong provincesbefore and after the construction of the Bohai Strait cross-sea passage

表2 通道建设前后两省31城市等级层次划分

Table 2 Levels of 31 cities in the two provinces before and after the construction of Bohai Strait cross-sea passage

建设前建设后第一层次沈阳、大连大连第二层次青岛、济南、盘锦烟台、沈阳第三层次潍坊、淄博、锦州、济宁、烟台青岛、威海、潍坊、盘锦第四层次德州、营口、鞍山、滨州、朝阳、泰安、东营、临沂、聊城、葫芦岛、菏泽、铁路、阜新济南、营口、淄博、鞍山、锦州、东营、济宁、临沂第五层次抚顺、威海、枣庄、丹东、本溪、辽阳、日照、莱芜滨州、泰安、丹东、铁岭、朝阳、德州、菏泽、聊城、葫芦岛、抚顺、阜新、枣庄、辽阳、本溪、日照、莱芜

渤海通道建设前后辽宁省与山东省各城市间联系强度的空间格局是随着交通格局的变化而发生变化的,交通网络的升级、运输技术和运输能力的改善都会影响两省城市间经济联系的范围和强度.可以非常明显地看到,邻近通道的城市与其他城市间的综合联系强度有较大幅度的提升,如大连、烟台、威海等;渤海通道建设前两省城市间联系强度空间格局分布比较均衡,联系强度较高的城市分布在省内中部、省会城市周边,渤海通道建设后格局改变较为明显,辽宁省联系强度连线向东南偏移,山东省联系强度连线向东北偏移,联系强度连线汇集在大连和烟台两城市及周边,并由大连和烟台两市分别向省内发散.

渤海通道建设前后,省内位序变化较大的有威海、烟台和丹东三城.其中,威海从第五层次跃升至第三层次,联系强度从第25位跃升至第5位,说明其在渤海海峡跨海通道开通后,与其他城市的综合联系强度会极大增强,由渤海通道建设前的只有一个西向拓展方向发展成通道建设后也可向北加强与辽宁省各城市乃至东北三省各城市之间的综合联系强度;渤海通道建设对烟台联系强度的提升也非常显著,城市等级从第三层次升至第二层次,联系强度从第10位升至第2位,仅次于大连.渤海通道建设同时也解决了山东长岛县上面四万多居民的出行问题,此外可以发挥出其区位优势经济潜力,抓住政策机遇,接洽国际投资;丹东位于辽宁东部,渤海通道建设前其地理优势并不突出,该城市虽沿海但港口条件不佳,虽与朝鲜隔鸭绿江相望,但自身经济发展潜力不足,在拉动国际投资方面优势不够,渤海通道建设后,丹东的地理区位优势骤升,城市等级虽未发生变化,但联系强度从第27位升至第18位,经济实力提升显著,不仅东三省其他选择通过渤海通道的城市会从丹东经过产生货物流,而且根据目前的国际形势,丹东也会在连接朝鲜与国内的经济往来中起到杠杆撬动作用,带动国际投资的增加,加快东北振兴.

3 结论与讨论

3.1 结论

定量分析了渤海海峡跨海通道建设前后辽宁省和山东省31个城市间的联系强度变化、各城市的联系强度位序变化,得出以下结论:

(1)各城市的产业结构水平迥异,位于省内周边的城市其产业结构更加合理,位于省内腹地的城市其产业结构和专业化程度优势不明显.总体来说,各城市在产业结构上还有很大的优化升级空间.

(2)渤海通道的建设对辽鲁两省有显著时空压缩效应.各城市的综合时间距离均有不同程度的缩短,其中,通道连接城市大连和烟台以及通道延伸方向上的城市所受影响最大.

(3)渤海海峡跨海通道的建设,会大幅提升各城市间的联系强度.其中,大连、烟台的联系强度提升最为明显,省内其他城市间的联系强度也有不同程度的提升,经济重心逐渐向通道连接处偏移.

(4)渤海海峡跨海通道的建设也会激发各城市的经济发展潜能,对辐射范围内城市的影响符合距离衰减规律,在改变了交通格局的基础上,也会打破原有的经济格局.

3.2 讨论

渤海海峡跨海通道的建设会增加国内外对辽鲁两省的投资.渤海通道的建设会进一步加强环渤海地区的经济优势和战略地位,进而促进海内外对环渤海经济区的投资;渤海通道的建设也会实现我国东部沿海地区南北交通的大连通,提高城市间联系强度,降低由北向南所运输资源的交通成本,进而增加东北地区国内外投资的机会.此外,渤海通道的建设对接国家“一带一路”倡议在东北亚地区的战略部署,将会提升辽鲁两省在国际贸易中的地位和影响.

虽然按照目前的研究成果,渤海海峡跨海通道的建设给山东省带来的经济效益更为显著,但辽宁省也应以更加积极的态度参与进渤海海峡跨海通道建设这一重要工程.两省各城市间联系强度提升幅度存在一定差异,应该看到,辽宁省在地理位置上更具优势,通道的建设势必会带来中日韩、中蒙俄之间的跨国经贸往来增加,辽宁省作为中国东北地区的重要交通枢纽,可以抓住机遇,在国际贸易中提升品牌效应.

从国家安全、世界形势来看,渤海海峡跨海通道的建设存在着巨大的战略意义.一方面,渤海海峡跨海通道建设中的资金投入和技术难度克服不仅可以再一次彰显国家的综合实力和水平,而且对于未来东北亚地区经贸往来主要交通枢纽更加有话语权.另一方面,它的建成,将有利于环渤海大湾区形成完全闭合的区域“环路”,使其充分发挥出港口、产业、科技等方面的协同优势,促进经济带整体开发建设,最大化地发挥湾区经济的集聚、带动效应,加速转化新旧动能,推动北方经济进入高质量发展的快车道.

研究中在对通道建设后辽宁省和山东省城市间的联系强度进行计算时,未改变其他参数,仅修正了综合时间距离,存在一些误差.