基于GIS的扎鲁特旗地名语言文化空间特征及成因

2020-03-19苏都尔那顺达来

苏都尔,那顺达来

(内蒙古师范大学 地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称[1].中国地名渊源解释方面的研究有相当悠久的历史,古时期地名论著主要涉及地名命名、渊源及考释[2].地名既反映当地历史时期和现实阶段自然地理环境的特征,又记录着诸如民族兴衰、社会变迁、经济生产、军事活动等纷繁的文化景观信息[3].华林甫总结了中国历史上各个阶段的地名学成就及其地名命名、渊源及演变规律[4].顾永总结了近代国内学者的地名研究成果[5].牛汝辰综合探讨了清代边疆地区地名研究的文章及论著[6].蒙古地区地名研究方面,金峰初步探讨了蒙古地区历史地名的更名、翻译当中存在的问题[7],那顺达来用以图校稿的方法分析了清代史料当中喀尔喀地名的讹误记载及原因[8].

前苏联地名学者B.A.茹奇凯维奇指出,地名是人们工作、生活不可缺少的工具;也为语言学、地理学、历史学、民族学等学科的相关研究提供珍贵资料[9].国外地名相关的研究当中传统地名学研究比较注重定性方法,这类方法主要运用描述、记述等手段探究地名的来源、渊源、演变、类型划分、地名群及其反映的自然与社会、经济文化现象等[10-12].史蒂芬·杰特(Stephen C.Jett)对美国亚利桑那州纳瓦霍锡安峡谷和青利大峡谷地区的地名与其环境及人们的生活观念的关系进行系统研究[10],卡尔·英奇·桑德雷德(Karl Inge Sandred)研究不断演变的社区内地名元素的改变状况[11],格雷姆·吉尔(Graeme Gill)深入探究了莫斯科地区地名的革新[12].

20世纪末以来,国内一些学者开始在地名文化景观研究当中应用GIS空间分析法以及统计分析法,如文朋陵、许建国应用定量分析的方法,进行地名文化景观的区域划分和分析,这些方法改变了传统地名研究当中定性分析法的一些缺点,如存在一些主观性或者随意性等,使地名文化景观研究逐渐向以定量、严谨为特点的理论化、系统化迈进[13-17].陈晨等人用GIS 当中的核密度估计法对北京地名进行了景观分析[18],孙百生等人研究了承德市乡村地名空间分布特征[19],王彬、黄秀莲等人首次利用“地名层”的概念研究了广东地名[20].张小军、吴琼、万红莲等人运用相近的方法在黄山市、南昌市、会宁县等地进行了类似的研究[21-23].

随着空间思维及空间技术的应用,地名研究越来越可视化、定量化,但是多数研究集中于地级市及核心城市的空间尺度,而县级尺度的研究较少,尤其对于民族地区的地名语源的定量化、空间分布的研究更少,本文从地名的语源属性探究地名的空间规律,研究尺度上选择了较小的县级尺度,试图解决不同语种地名的分布与自然环境、民族、经济、历史等因素的关系.

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况

扎鲁特旗位于内蒙古通辽市北部,经纬度范围119°14′-117°06′E,43°50′-45°50′N,处于大兴安岭南向辽河平原、科尔沁沙地过渡的地带,地势西北高、东南低.北部多山地,中部以低山丘陵为主,南部以沙丘与平原为主.其气候类型属于中温带季风气候,是温带大陆性气候向温带季风气候过渡的类型,年平均气温6.6℃,年平均降水量382.5mm.境内有9条河流,属于嫩江和辽河两大水系.经2014年行政区划调整,本地区共有15个乡级行政区(苏木/镇)及16个国有农牧林渔场(如图1,图2).全旗人口达到了305309人(2015 年),民族组成有蒙古族、汉族、回族、满族、朝鲜族等14 个民族,其中蒙古族人口最多,全旗有154075人(2015年),其次为汉族,人口142348人(2015年),其他民族人口合计有8886人.经济生产主要以农业与畜牧业为主.

1.2 数据来源

本文的地名名称来源于《内蒙古自治区地名志——哲里木分册》《扎鲁特山水地名》等资料及《中国-国家地名信息库》公布的第二次国家地名普查数据、互联网地名坐标查询平台等,共搜索并统计到了扎鲁特旗地区的3349个地名及其空间坐标信息,其中旗县级地名46个,苏木/乡级地名61个,嘎查/村级地名3244个.扎鲁特旗行政区划的矢量数据为2015年的测量数据,本研究所用的社会经济指标数据及人口统计数据均来源于《2015年扎鲁特旗统计年鉴》《2015年通辽市统计年鉴》及《扎鲁特旗志》等.

1.3 研究方法

1.3.1 核密度估计法 此方法的原理可解释为经过设定某一个固定半径的移动搜索的窗口计算出点或线的密度,再将所有窗口的密度值相加,分析点或线状要素的空间分布状况.

其数学表达式为:

其中f( )

x表示核密度值,h表示预先设置的窗口半径,n表示预先设置窗口范围内的地名个数,地名点的核密度值为该搜索半径范围内的所有密度值的总和.

1.3.2 Ripley’s K函数(多距离空间分析函数) 这是一种分析事件点数据的空间模式的方法.公式如下:

A表示区域,N表示点数,d表示距离,K(i,j)表示权重.如果特定距离范围内的K 函数观测值(即L(d))大于K 函数的预期值,表明与该距离(分析尺度)的随机分布模式相比,该分布的模式更可能是聚类分布的模式.如果K观测值(即L(d))小于K函数的预期值,则与该距离段的随机分布模式相比,该分布更可能是离散分布的模式.如果K函数的观测值大于HiConfEnv(最高置信区间),意味着该距离段的空间聚类存在统计显著性;如果K函数的观测值比LwConfEnv(最低置信区间)小,意味着该距离段的空间离散存在统计显著性.

1.3.3 局部空间自相关分析(Getis-Ord G) 空间自相关分析解决的问题是确定某一空间几何要素是否在空间上相关及其相关程度[24].通过运行Arcgis 当中的Hot Spot Analysis 工具得出空间上的“热点区”及“冷点区”等.其公式为:

标准化公式为:

其中,Wij表示空间权重,E(G*i)表示数学期望,表示方差,若值显著且为正值,说明该区域的要素值要比邻近区域的要素值高,为高值空间聚集区(热点区),反之,则是低值空间聚集区(冷点区).

2 地名分类及主要用字分析

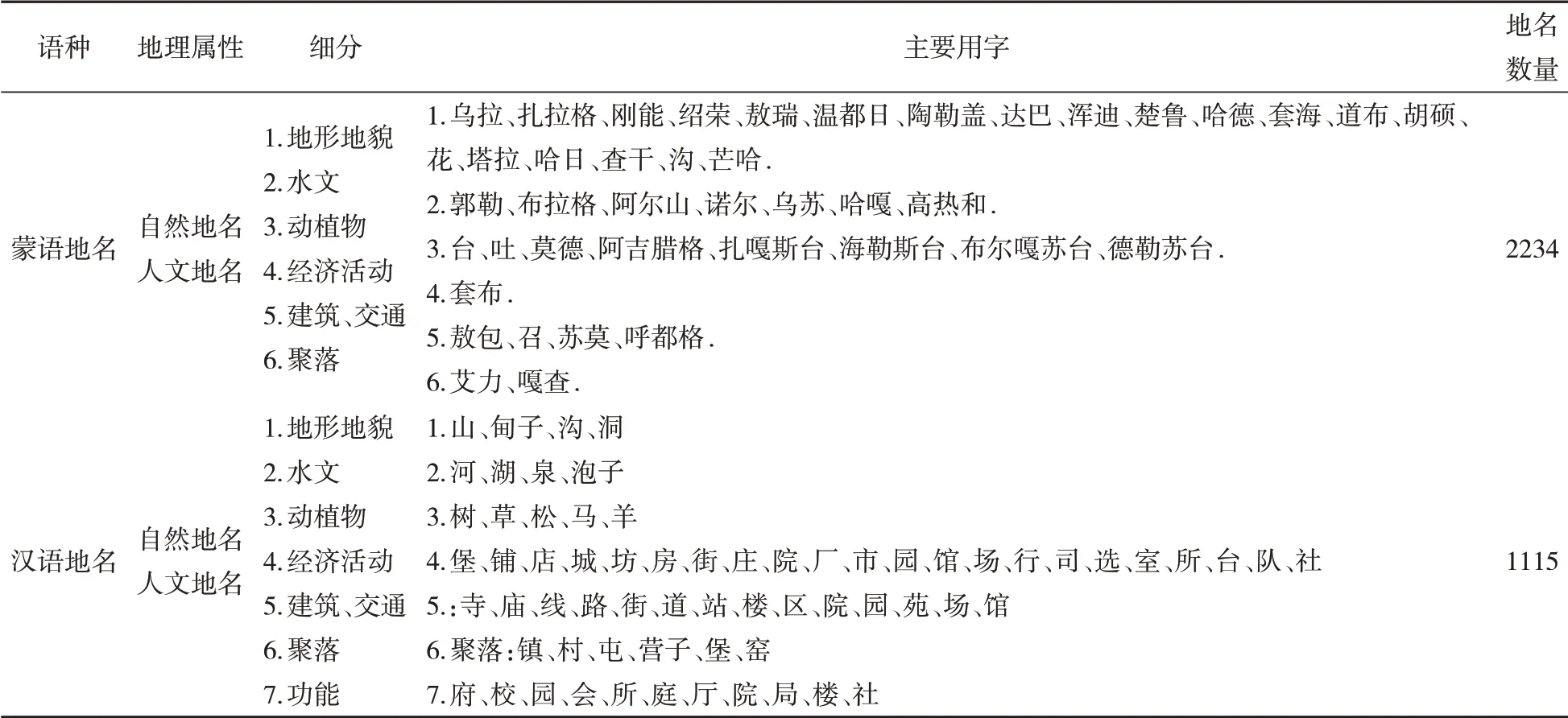

将地名按照其语源分为蒙语、汉语两大类,又将两类地名进一步分为自然类、人文类,然后统计其主要用字(表1).

表1 地名语源与地理属性类型及主要用字Tab.1 Place name etymology and geographical attribute type and main characters

从表1可以看出,蒙语地名的数量是2234处,在此次统计的地名总数中占比为66.71%,而汉语地名为1115处,占总数的33.29%.蒙语地名的主要自然地名类有地形地貌、水文、动植物等,人文地名有经济活动类、建筑与交通类、聚落类等,其中自然地名的用字类型较多,数量为自然地名占多数,为1954个,人文地名280个.汉语地名有7种小类,多于蒙语地名1类,且人文地名的用字类型较多,数量上也是人文地名较多,人文地名有791处,自然地名324处.

3 地名空间分布模式分析

利用GIS空间统计分析工具中的多距离空间聚类分析工具对两种地名进行了聚类分析,将计算的距离段设置为十段距离,置信区间设置为99.9%.根据图3可以看出,计算的结果中蒙语、汉语两种地名均为K函数观测值高于K函数的期望值.虽然蒙语地名在个别距离段上显示观测值低于期望值,但整体上仍为观测值较高,表明相对于该距离内的随机分布,这两组地名点分布均属于聚类分布.两类地名点的K观测值远高于最高置信区间,由此可判断其空间分布都属于显著的聚类分布.说明扎鲁特旗蒙语地名及汉语地名在空间上较明显的集中,这是由于地名的密集与离散和人类活动的频繁程度有关系所致,人类活动在早期严格受到自然地理环境的限制,导致人类集中在气候相对温暖、地形相对平缓、水源更充足的区域,间接导致地名的分布也集中于这些区域.

另一个原因是不同民族长期在固定的区域内繁衍生息,从事生产活动导致不同语源地名在其活动较多的区域内集中.虽然在城镇化过程中可能多民族混合在城镇区域中,但在上世纪工业和第三产业较弱的时期民族的集中分布特征是较为明显,因为不同民族间的生产方式存在差异,在农牧交错带更是如此.

4 地名空间分布特征

空间分布特征被广泛运用于道路系统、优化城市空间布局等研究中[25],地名领域主要体现出地名所反映的自然、历史文化现象的空间格局.在确定两类地名在全局空间上属于聚类分布的模式后,就要对地名进行局部的分布特征分析,从而确定两类地名集中分布于哪些区域.从图4可以看出,扎鲁特旗汉语地名的几何中心在偏东南部的鲁北镇范围内,其主要分布方向是“西北-东南方向”.而蒙语地名的几何中心相对于汉语地名更偏于中部,这是由于蒙语地名分布的范围较广泛,其分布方向虽然也是“西北-东南”,但是要比汉语地名稍微偏“南-北”的方向.从图4的核密度分布图可以发现,蒙语地名在北部与西南、东南部分布较多,这些地区的部分范围内的核密度值可达到3000以上,而中部以及西北段一些地区核密度值只有0-757.54之间.汉语地名在中部的核值最高,在1355.40-1694.29之间,是东南部与西北部、北部多数地区的3-5倍.造成这种分布特征的一方面原因是自然条件所致,中部的水热条件较好,平均温度比北部地区高(纬度与海拔相对北部要低),降水量高于北部,无霜期也相对北部要长,加上地形条件相对于北部的高山、丘陵区要平缓,适宜农业的发展,因此以农耕为主要生产方式的汉族居民集中在中部.而游牧区是需要通过季节性移动寻找适宜牲畜生长发育的区域,如扎鲁特旗北部格日朝鲁苏木至今有牧民夏季向北迁徙至霍林河的夏营地,海拔的升高使温度降低,相对低的地方吸血的蚊、虫也较少,在炎热的夏季对牲畜来说更为舒适.图5表明,蒙语地名分布较多的地区正是自然地名的热点区.自然地名热点区内地形高程的变化较多(参考图2),这些高程变化较多的地区是地形地貌类型的过渡区,这些区域的山谷、川地是历史时期蒙古族牧民经常活动的区域,因此蒙语地名在北部分布最多,其次是西南部与东南部,中部分布最少.蒙语地名出现最多的词是与地形相关的“乌拉”“扎拉格”“温都尔”“绍荣”“刚能”等,及历史时期的建筑,如“敖包”等.另一个原因是历史上的一些移民及政策导致,如清末柳条边开放后,山东、河北、辽宁等地区的居民大量迁入蒙古地区.在访谈当地居民后了解到,清末右翼扎鲁特王通过请指招垦也引入了部分内地农民.

根据地方志、地名志以及公开的地名普查数据考证可知,蒙语地名当中的山水地名多为明末形成,从《蒙古游牧图》及清代的实测地图也可以证明这一点.而蒙语聚落地名,尤其是北部以牧业为主的地区,多数在伪满洲国时期“集屯并户”甚至在解放后的1984年成立霍林郭勒市之后才出现,这就足以说明蒙语地名当中人文类较少是因为蒙古族聚集的地区定居的时间较晚,而聚落景观的出现又是人文地名产生的基础.早期的蒙语人文地名主要为与游牧以及封建传统相关的敖包、寺庙等少数类型.汉语地名的形成时间虽然相对较晚,但也对地区的经济、教育、医疗等方面的发展有促进作用,尤其解放后,汉语地名当中出现了很多经济活动、建筑、交通、功能等地名类型,这些汉语地名都体现了城镇化与现代化所带来的新型地名文化.结合图5的人文地名热点区可知,汉语地名几乎都聚集在中部.

5 结论

本文收集扎鲁特旗3349处地名,对地名进行语源分类后,利用多距离空间聚类函数、核密度估计法、局部空间自相关等方法分析了空间分布的模式及其特征.结果发现:扎鲁特旗蒙语地名及汉语地名的K函数观测值都高于K函数期望值与最高置信区间,可判断为这两类地名整体上均属于聚类分布.而空间分布特征上,蒙语地名多集中于西北部及西南、东南部,与自然地名的冷热点区较相近,而几何中心在中部.蒙、汉语地名的分布方向均为“西北-东南”,但是蒙语地名的几何中心在汉语地名几何中心的西北方向.汉语地名主要集中分布于中部,其分布与人文地名的冷热点区相近.气候、地形、水系等自然环境、历史时期蒙古族及汉族的生产活动、清朝政策、人口移民等多方面因素导致了这一空间格局的形成.