胆源性细菌性肝脓肿临床及病原学特征

2020-03-18林晓宇朱月永赖瑞敏

林晓宇, 朱月永, 赖瑞敏, 李 琛, 张 婷, 郑 琦

肝实质受细菌感染引起炎症、坏死并形成细菌性肝脓肿(bacterial liver abscesses,BLA),可能危及患者生命,病原菌可通过胆道、肝动脉、门静脉、开放性伤口和邻近感染灶蔓延入侵肝脏[1]。其中胆源性感染是BLA最常见的感染途径[2-4],多见于胆石症、胆管炎、胆囊炎、胆管恶性肿瘤、胆管异常交通或异物(胆肠吻合术、十二指肠乳头括约肌成形术、胆管支架植入术)、胰腺疾病等各种肝内外胆道疾病,患者常存在胆管狭窄、阻塞或肠内容物回流至胆道,容易继发感染,细菌沿胆管上行而形成胆源性肝脓肿[5]。随着人口老龄化,肝胆系统疾病逐年增多,BLA的发病率也持续上升。本研究收集笔者医院收治的BLA患者的临床资料,对比分析胆源性与非胆源性BLA患者间的临床和病原学特点,为临床合理选择抗生素提供指导意见。

1 对象与方法

1.1对象 收集2014年1月-2018年12月就诊的527例BLA患者,其中胆源性264例(胆管结石148例、急性胆管炎62例、胆囊结石127例、胆囊炎85例、胆管手术史80例、胆管癌21例),非胆源性263例。纳入标准[6]:有发热、畏冷、肝区不适等症状;影像学(B超、MRI或CT增强)诊断为肝脓肿;经皮肝穿刺或外科手术抽出脓液;有阳性病原学检查结果或抗感染治疗有效;排除寄生虫或结核性肝脓肿。

1.2研究方法 回顾性分析两组患者的一般资料、实验室检查、影像学特征、病原学检查结果及治疗转归。严格按无菌操作留取静脉血、脓液、胆汁标本进行病原学培养和鉴定。疗效判断:(1)好转。症状、体征消失,血白细胞及中性粒细胞恢复正常,影像学提示脓肿处于恢复吸收期。(2)未愈。症状、体征恶化或无明显好转,脓肿未见缩小或增大,死亡患者计入未愈病例中。

2 结 果

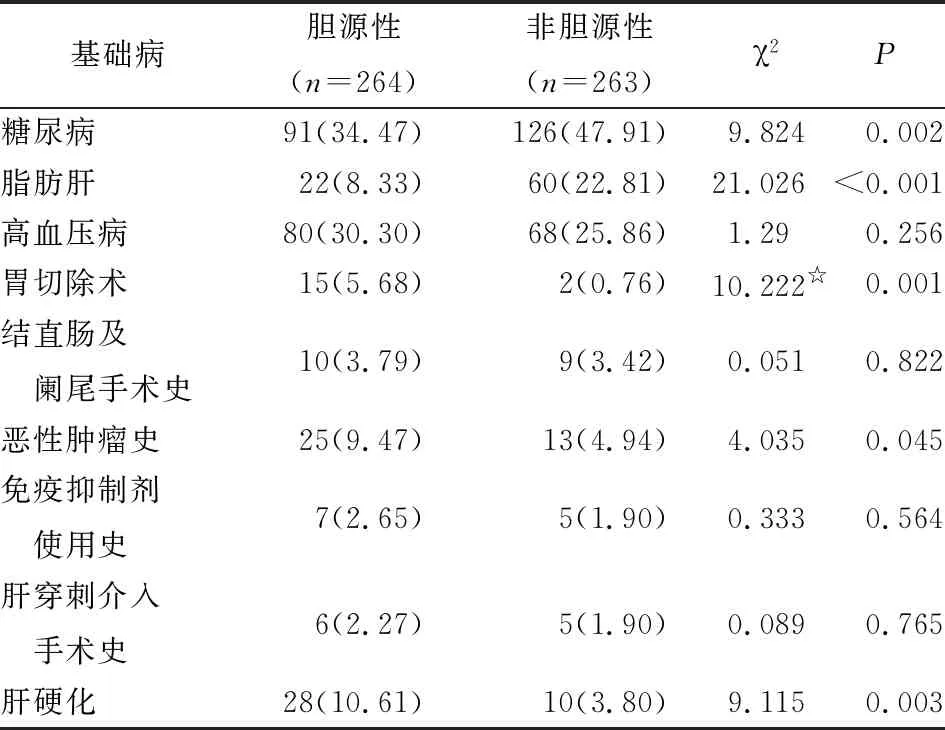

2.1一般资料比较 胆源性组264例中,男性158例,女性106例;非胆源性组263例中,男性164例,女性99例,两组患者的性别构成比差别无统计学意义(χ2=0.349,P=0.555)。胆源性组患者年龄(61.71±13.07)岁(22~88岁),非胆源性组患者年龄(57.14±13.75)岁(15~90岁),两组差别有统计学意义(t=0.349,P<0.001)。两组并发基础疾病情况见表1。

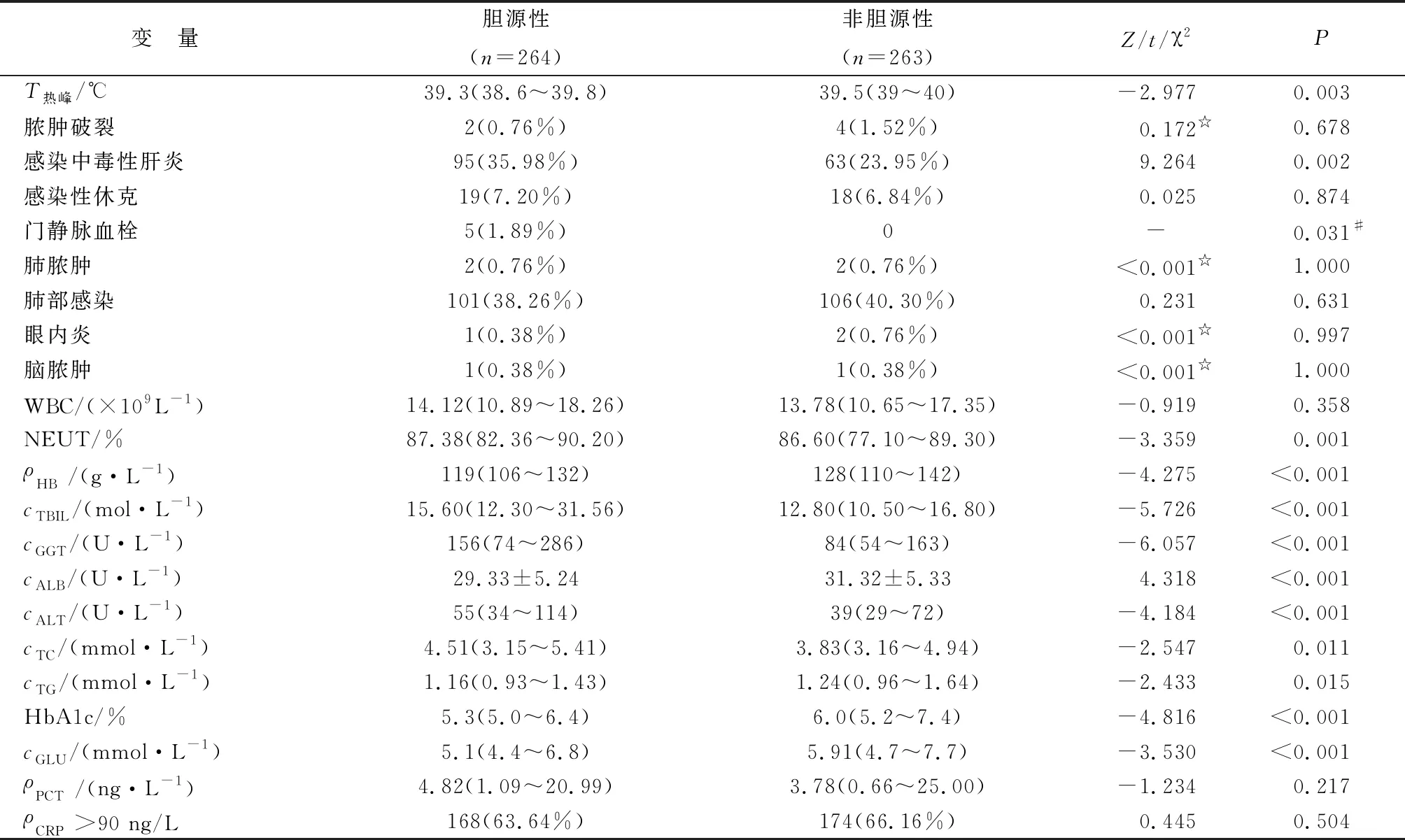

2.2临床表现和实验室检查结果 胆源性组患者病程中热峰稍低,感染中毒性肝炎发生率较高,与非胆源性组比较差别具有统计学意义(P<0.05)。5例合并门静脉血栓患者均为胆源性肝脓肿。两组患者合并脓肿破裂、感染性休克、肺脓肿、肺部感染、眼内炎、颅内感染比例的差别均无统计学意义(P>0.05,表2)。两组患者白细胞及中性粒细胞比例均升高,胆源性组的中性粒细胞比例更高,血红蛋白、糖化血红蛋白、空腹血糖、甘油三酯及白蛋白水平更低,总胆红素、谷氨酰转肽酶、丙氨酸转氨酶及胆固醇水平更高(表2)。

表1 胆源性和非胆源性肝脓肿患者的基础疾病

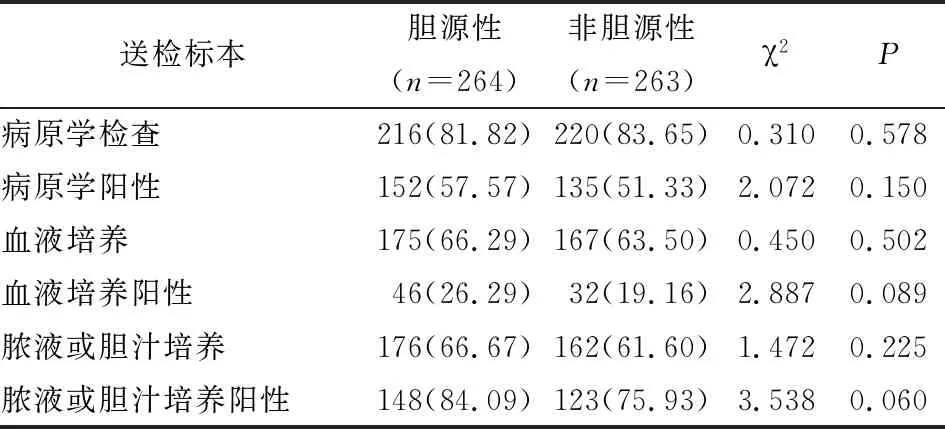

2.3病原学分析 两组患者的病原学、血液、脓液及胆汁送检情况见表3。同一患者不同标本培养出同一细菌或同一种标本多次培养同一细菌记录为一种病原菌。两组总病原学、血培养、脓液+胆汁送检率及阳性率差别均无统计学意义(P>0.05)。

表2 胆源性和非胆源性肝脓肿患者的临床表现和实验室检查

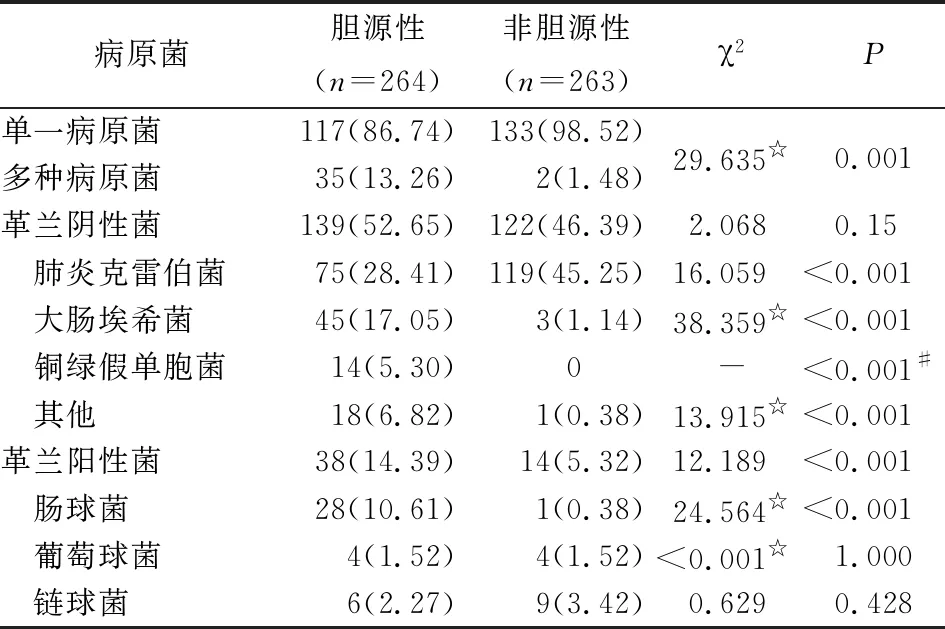

两组患者病原学均以单一病原菌、革兰阴性菌为主,胆源性组患者感染多种病原菌和革兰阳性菌的比例更高(P<0.001),其中大肠埃希菌、肠球菌显著多于非胆源性组(P≤0.001);肺炎克雷伯菌在两组患者培养的病原菌中均为最常见,在非胆源性组中比例更高(表4)。其他革兰阴性菌,非胆源性组有3例大肠杆菌、1例脆弱拟杆菌;胆源性组有14例铜绿假单胞菌、3例气单胞菌属等。两组患者葡萄球菌及链球菌的阳性率差别无统计学意义(P>0.05)。37例感染多种病原菌的病例中,革兰阴性菌合并肠球菌感染21例(567%)、合并链球菌感染5例(13.5%)。

表3 胆源性和非胆源性肝脓肿患者的病原学检查情况

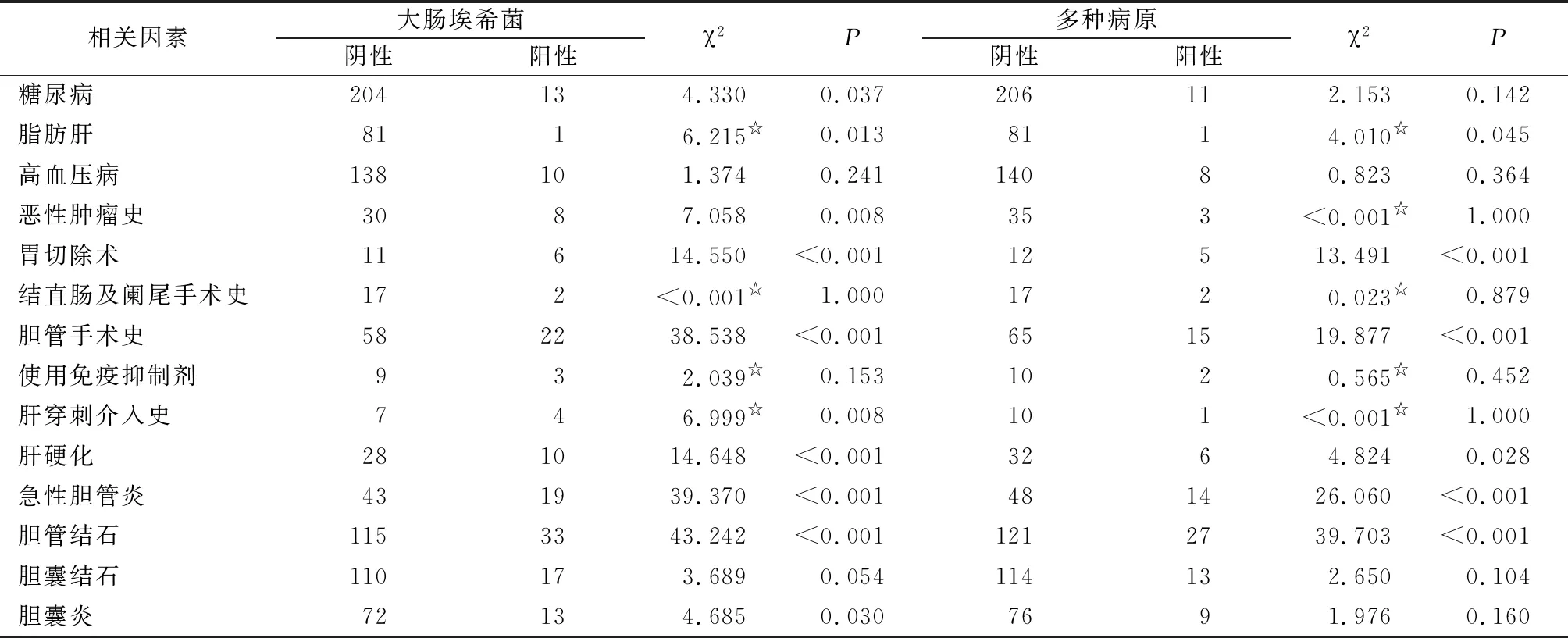

单因素分析提示,糖尿病、脂肪肝、恶性肿瘤史、胃切除术、胆管手术史、肝穿刺介入术、肝硬化、急性胆管炎、胆管结石、胆囊炎是发生大肠埃希菌感染的相关因素,脂肪肝、胃切除术、胆管手术史、肝硬化、胆管结石、急性胆管炎是发生多种病原菌感染的相关因素(均P<0.05,表5)。将有意义的因素行多因素Logistic分析,提示胃切除术(P=0.037,OR=3.963,95% CI=1.089~14.419)、胆管手术史(P=0.009,OR=2.665,95% CI=1.271~5.591)、胆管结石(P=0.004,OR=3.553,95% CI=1.512~8.350)是发生大肠埃希菌感染的高危因素,胃切除术(P=0.003,OR=6.754,95% CI=1.909~23.890),胆管结石(P<0.001,OR=5.611,95% CI=2.246~14.018)是发生多种病原菌感染的危险因素。

表4 胆源性和非胆源性肝脓肿患者的病原学比较

表5 大肠埃希菌及多种病原菌感染的单因素分析

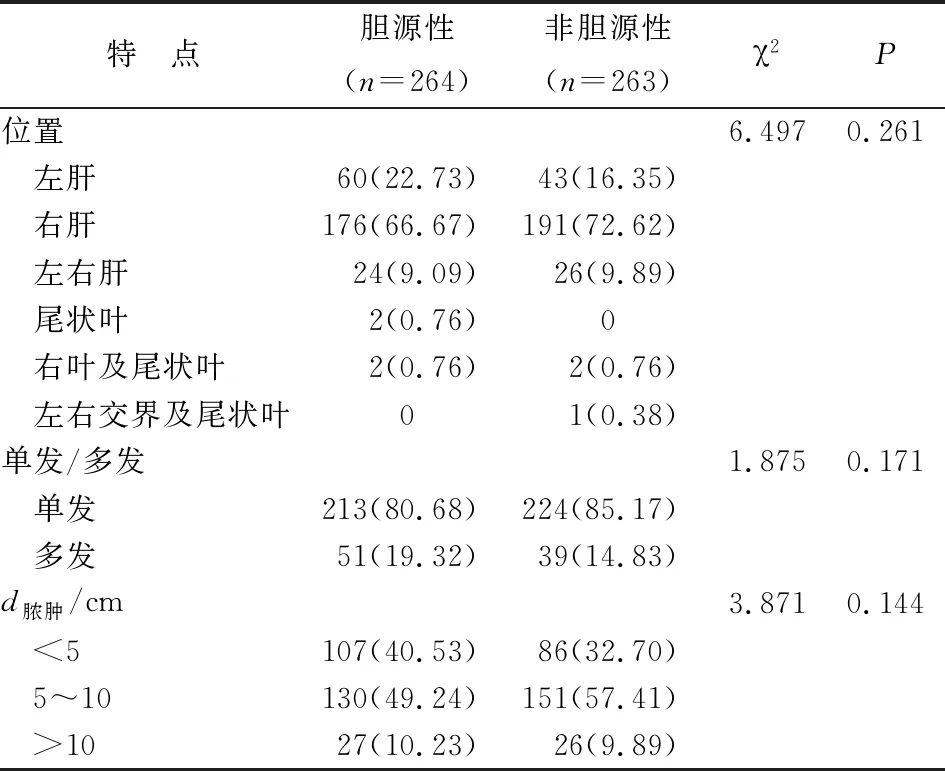

2.4影像学表现、治疗及转归 BLA多为右肝单发,两组脓肿的位置、是否单发、大小差别均无统计学意义(均P>0.05,表6)。胆源性组及非胆源性组单纯抗生素治疗分别为95例(35.98%)和98例(37.26%),经皮经肝穿刺抽脓术+抗生素治疗分别为114例(43.18%)和159例(60.4%),胆道引流+抗生素治疗分别为20例(7.58%,经皮经肝胆管和胆囊穿刺引流各为18,2例)和0例,外科手术引流脓肿+抗生素治疗分别为35例(13.26%)和6例(2.28%)。两组治疗方案的差别有统计学意义(χ2=47.97,P<0.001)。胆源性组住院18 d(12~28 d),非胆源性组住院19 d(12~27 d),差别无统计学意义(Z=-2.037,P>0.05)。胆源性组治疗后好转254例,未愈9例,死亡1例,好转率96.21%;非胆源性组治疗后好转259例,未愈2例,死亡2例,好转率98.48%,两组总体治疗转归差别无统计学意义(χ2=1.815,P=0.178)。

表6 胆源性和非胆源性肝脓肿患者的影像学表现

3 讨 论

BLA的病因谱不断发生变迁,20世纪上半叶,BLA多见于经门静脉系统感染的化脓性阑尾炎、肠道感染、肠道憩室等疾病,好发于青年人。随着抗生素的广泛使用,20世纪末,胆道疾病成为BLA的主要病因,占40%~60%,好发于中老年人。另有不少侵袭途径不明的肝脓肿,即隐源性肝脓肿,其比例日益增加,此类患者25%伴有糖尿病[7]。流行病学调查研究提示,糖尿病使BLA的发病风险增加了9倍,恶性肿瘤也会增加BLA的发病率和死亡率[8]。高血糖可抑制中性粒细胞的趋化性及单核吞噬细胞的激活,降低患者免疫力,促进组织中细菌的生长[9]。本研究显示,BLA患者以中老年男性多见,50%为胆源性,与报道一致。胆源性患者年龄更大,可能与胆道疾病的发生率随着年龄的增长也增加有关。研究报道,我国胆石症的发病率约为10%,多见于60岁以上的人群,高血糖是患胆石症的重要危险因素[10-11]。高龄、男性、糖尿病、使用免疫抑制剂、肝硬化、恶性肿瘤、腹部侵入性手术史均可能增加感染风险,是发生BLA的重要危险因素[12-14]。本研究显示,胆源性组糖尿病患病率较高(34.47%),且胃切除术、肝硬化、恶性肿瘤患者更多。

本研究显示,胆源性组中毒性肝损害的发生率、总胆红素及胆固醇的水平较高,考虑与胆道感染、部分胆管阻塞、细菌及毒素侵袭肝脏、胆固醇随胆汁排泄障碍有关。非胆源性组的基础病以糖尿病(47.91%)和脂肪肝(22.81%)为主,血清中糖化血红蛋白、空腹血糖及甘油三酯水平均较胆源性组高。并发症方面,5例门静脉血栓患者均有胆道系统疾病,提示临床中胆源性肝脓肿患者应注意发生门静脉血栓的可能。

东南亚国家BLA病原学以肺炎克雷伯菌为主,其次是大肠埃希菌[15-16],以单一致病菌感染为主。本研究中,两组患者病原学的检出率一致,胆源性组主要为肺炎克雷伯菌,其次为大肠埃希菌、肠球菌、铜绿假单胞菌、链球菌及葡萄球菌,其他为肠杆菌属及厌氧菌。肺炎克雷伯菌是BLA合并糖尿病患者的主要致病菌[9, 17],考虑胆源性患者合并糖尿病的比例较高(34.47%),故合并胆道系统疾病的BLA病原菌仍以肺炎克雷伯菌为主。胆源性组中有45例检出大肠埃希菌感染,而非胆源性组仅检出3例。本研究提示,胃切除术、胆管手术史及胆管结石是发生大肠埃希菌感染的危险因素。Chen等[18]研究提示,胆道系统疾病和恶性肿瘤是发生大肠埃希菌肝脓肿的危险因素。但本研究显示,恶性肿瘤并非大肠埃希菌感染的危险因素,因不同地区恶性肿瘤的好发部位并不一样,可能需要进一步分析恶性肿瘤的具体位置对大肠埃希菌肝脓肿发生的影响。14例铜绿假单胞菌感染均为胆源性患者,其他肠杆菌及厌氧菌感染亦多见于有胆道基础病的患者,而葡萄球菌及链球菌感染的发生率两组间并无差别。13.26%胆源性患者为多种病原菌感染,且多为革兰阳性菌(以肠球菌为主)合并革兰阴性菌。本研究分析提示,胃切除手术史和胆管结石是发生多种病原菌感染的危险因素,故临床中有胆管结石或胃切除手术史的BLA患者需注意大肠埃希菌及多种病原菌感染的可能。肺炎克雷伯菌与大肠埃希菌对抗生素的耐药性存在差异,基于上述的菌谱分析可见,大部分BLA患者应经验性选择对肺炎克雷伯菌敏感的抗生素,避免滥用广谱抗生素(如碳青霉烯类);如感染控制不佳,可结合基础病特点,进一步考虑大肠埃希菌及肠球菌感染的可能。

BLA好发于肝右叶,以单发为主,这可能与门静脉及胆管主干与肝右叶成角较小、细菌易逆行感染有关。脓肿的位置、病原菌种类、基础病及并发症不同均会影响治疗效果。随着介入治疗技术的发展,脓肿的主要治疗方式从开放式外科引流转变为经皮穿刺抽脓或置管引流,大部分BLA经抗感染治疗协同有效引流即可获得良好的临床结局。本研究中,胆源性组有95例(35.98%)、非胆源性组有98例(37.26%)单纯抗感染治疗,其他患者结合基础病选择经皮肝穿刺引流脓肿或胆汁,或进行外科手术。据报道BLA病死率为3%~19%[3, 19],胆源性组和非胆源性组好转率分别为96.21%和98.48%,仅3例于住院期间死亡,胆源性组未愈率稍高(3.79%vs1.52%),但差别无统计学意义。总体未愈率(2.66%)低于文献报道的死亡率。

综上,胆源性患者多为中老年男性,基础疾病以糖尿病为主,病原菌以肺炎克雷伯菌最多见,其次是大肠埃希菌,多种病原菌感染的发生率较高。不同基础病的病原学存在差异,胃切除术、胆管手术史、胆管结石是发生大肠埃希菌感染的危险因素,胃切除术史和胆管结石是发生多种病原菌感染的危险因素,抗感染需注意覆盖肠球菌。非胆源性患者多患有糖尿病、脂肪肝,病原菌以肺炎克雷伯菌为主,其他病原学少见。本研究为单中心研究,不同地区脓肿危险因素相关疾病的发病率存在差异,后续可收集多中心病原学资料,扩大样本量,获得更可靠数据以指导临床工作。