书写声音奇迹的男高音

2020-03-17何静

何静

2020年是多难的一年,蔓延全球的新冠病毒仍然肆虐,而还有令人悲痛的是短短数月间,我们不得不忍痛与数位蜚声世界的古典声乐歌唱家们永别——意大利女高音歌唱家米蕾拉·弗蕾妮(Mirella Freni,1935~2020)、法国花腔女高音歌唱家玛蒂·梅丝普蕾(Mady Mesple,1931~2020)、英国男中音歌唱家尼尔·霍利特(Neil Howlett,1934~2020)和5月14日去世的意大利男高音歌唱家安杰洛·罗福雷塞(Angelo Loforese,也被称Angelo Lo Forese)。

今年3月,安杰洛·罗福雷塞刚刚过完了自己的百岁寿辰,成为亲历和见证百年声乐史的歌唱家。罗福雷塞在90岁后仍然保持着令人惊叹的“High C”甚至“High ?E”的高音技术,他也因几段高难度咏叹调演唱视频火遍全网。他的演唱被乐迷们奉为“神话”。因此,他逝世的当天,国内外古典声乐歌迷们都不约而同地转载其逝世的消息以示悼念。应该说,他的离去引起的不仅仅是大家对他的不舍,更是对诠释意大利传统美声技术典范逝去的悲痛和遗憾。也许,在大家眼里,罗福雷塞已不仅仅是一位优秀的歌剧大师,更像是一座可以审视古典美声的过去又可以照亮未来的灯塔。

找准声部:大本大宗

安杰洛·罗福雷塞1920年3月27日出生在意大利的第二大城市米兰。意大利歌剧闻名于世,而米兰更是意大利歌剧的中心,因为享誉世界的“四大歌剧院”之一的斯卡拉歌剧院就坐落于此。歌剧文化的熏陶,为罗福雷塞日后开启歌剧生涯打下坚实的音乐启蒙基础。但也正因为米兰是“世界歌剧圣地”,全世界最优秀的歌者竞相在这里亮相,这里的歌者要接受世界上最懂歌剧的观众的最严苛评判。在同时代的歌剧翘楚,如莫纳科、科莱里、斯苔方诺、贝尔冈齐等星光照耀之下,罗福雷塞的歌剧之路显得默默无闻。

罗福雷塞18岁时开始正式学习声乐,后因战争被迫中断。值得一提的是,罗福雷塞起初的演唱声部是从男低音开始。1942年(或1943年,据罗福雷塞一次采访口述)的一场“帝国纪念日音乐会”中,他阴差阳错地改成了男中音。1948年,他以男中音的身份演唱莱翁卡瓦洛的两幕歌剧《丑角》中青年村民西尔维奥一角。此后的数年间,他竟以男中音声部演唱了11部歌剧作品。

值得深思的是与更改声部后声名鹊起的歌唱家相比,在现实中因没有找准声部而毁掉艺术生涯的歌者却屡见不鲜。在当今无论是求学路上的学子还是已经小有名气的歌者,他们中有的为追求效率速成,或因入学考试拿高分有意改声部。比如,很多本该是男高音的苗子,却为了追求比赛成绩或高考分数被执意改为男中音,这样就躲避了男高音成为“难高音”的尴尬,毕竟声乐老师们都知道教男高音是一场时间、意志加智慧的马拉松,十分不易,而改中低声部就有可能在短期内因避免高音而带来“假象”的突破。另外,还有一些成名歌者因为迎合观众的感官刺激和需要,不断追求“大气”的听赏效果,把本是抒情的嗓子硬撑成“戏剧女高音”。笔者去年曾亲耳聆听一位在海内外都较有影响的歌唱家,本带着一颗崇拜偶像的心去朝拜,但遗憾的是,乘兴而去,败兴而归。她的歌唱状态因过分追求声音效果,在高音区已经无法自持,高音区介于破与不破之间,听觉感受令人不适,整晚的演唱都有音准偏低的瑕疵。而最近几年,她的现场音乐会也经常破音,这是十分可怕的现象——从小处讲,如果该歌者不反省自己,理性地使用自己的嗓音,后果真的不堪;从大处着眼,一位成名的歌者背后必然有很多拥戴她(他)的粉丝,偶像的传播力和引导是不容小觑的力量,我们声乐教学一直在讲要遵循声音发展的客观规律,那么这种反人声客观规则的演唱就是反面教材。

歌唱家姜晓波曾说:“很多中国歌者会犯‘小马拉大车的问题,没找准声部定位,才导致自己的声音没有明确的声线、音准偏低,在本该最成熟的歌唱年龄里却走了下坡路。”声乐家马金泉教授说:“由于人种不同,生理结构也不尽相同,单就上颚结构而言,欧洲人、亚洲人、非洲人都有所差异,加之中国美声歌者中,追求国际大牌歌唱家音色的多于追求其发声方法,从而失去自我并常常毁灭了自我。不少中国歌者早早‘挂靴,主要原因是年轻时拼的是机能而不是技术,到了一定年龄就凸显后患难平。”他还说,“如果你热爱声乐艺术,那就踏踏实实、扎扎实实地歌唱得久远一点才是最幸福的,罗福雷塞老头儿就是这样一个人”。所以,对歌者来说,都应该对自己的嗓音乐器有清醒的认识,不攀比,要尊重客观现实,发出属于自己的最真诚最舒适的声音。正如音乐没有高低贵贱一样,每个人的声部也没有甲乙丙丁之分,我们绝不可以“杀头便冠”走上不堪重负的不归路。

西方歌剧中,咏叹调是歌剧最重要的表演形式之一,而作曲家在创作歌剧的時候就为每一个有血有肉的人物形象设计好了声部,这些声部在创作之初就具有人物设定应该具有的性格特征和声音色彩,因而无论是演唱还是教学,歌者或者教师都应遵循歌者天生的嗓音条件和音色来判断其声部,如果声部选错,歌者就如削足适履不仅失去了原本美好的声音色彩,也会最终毁掉歌者的艺术生涯。其实,在歌唱家中因更改声部最终成名的案例并非个案,对每位歌者来说,声部正确在其未来歌唱发展中起着至关重要的作用。这其中就有闻名于世的澳大利亚女高音琼·萨瑟兰,她起初坚定自己是位女中音,但是她事业上的知音,丈夫波宁吉却发现了她高音的潜能,通过波宁吉几年的耐心调教终于使萨瑟兰改唱了花腔女高音声部,这一改变最终成就了萨瑟兰。而另一位享誉世界的男高音多明戈也同样,由男中音出道而后改唱男高音,他一生中成功地塑造了超过150部歌剧角色,成为歌剧史上饰演歌剧角色最多的歌唱家。我们今天回头试想一下,如果这三位大家没有选对正确的声部,也许世上就会少了三位享誉世界的歌唱家。

直到1952年,罗福雷塞在普里莫·蒙塔納里(Primo Montanari)的建议和指导下,才终于明确了自己的声部,又改唱男高音,从此开启了他漫长的男高音歌剧之旅。

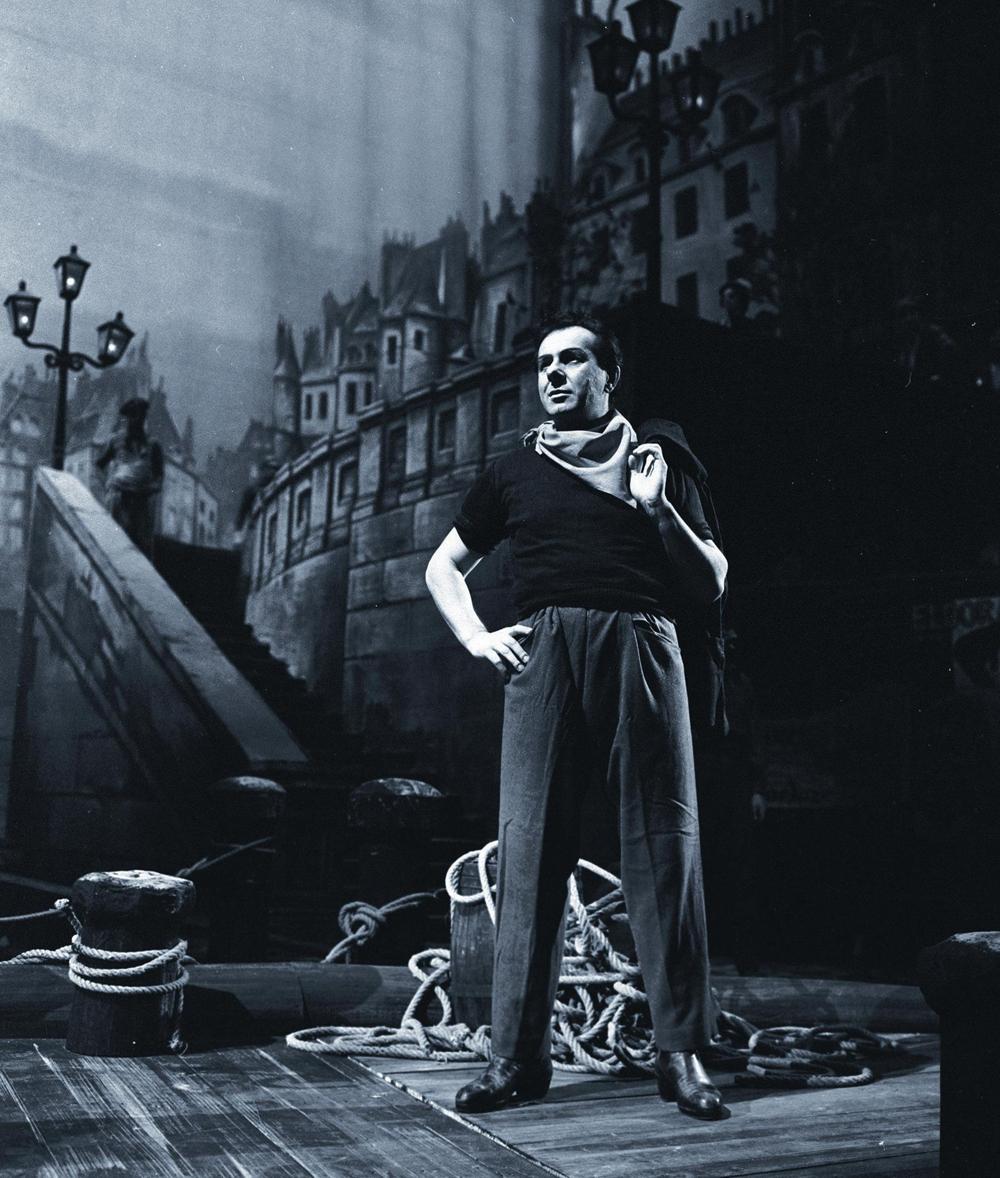

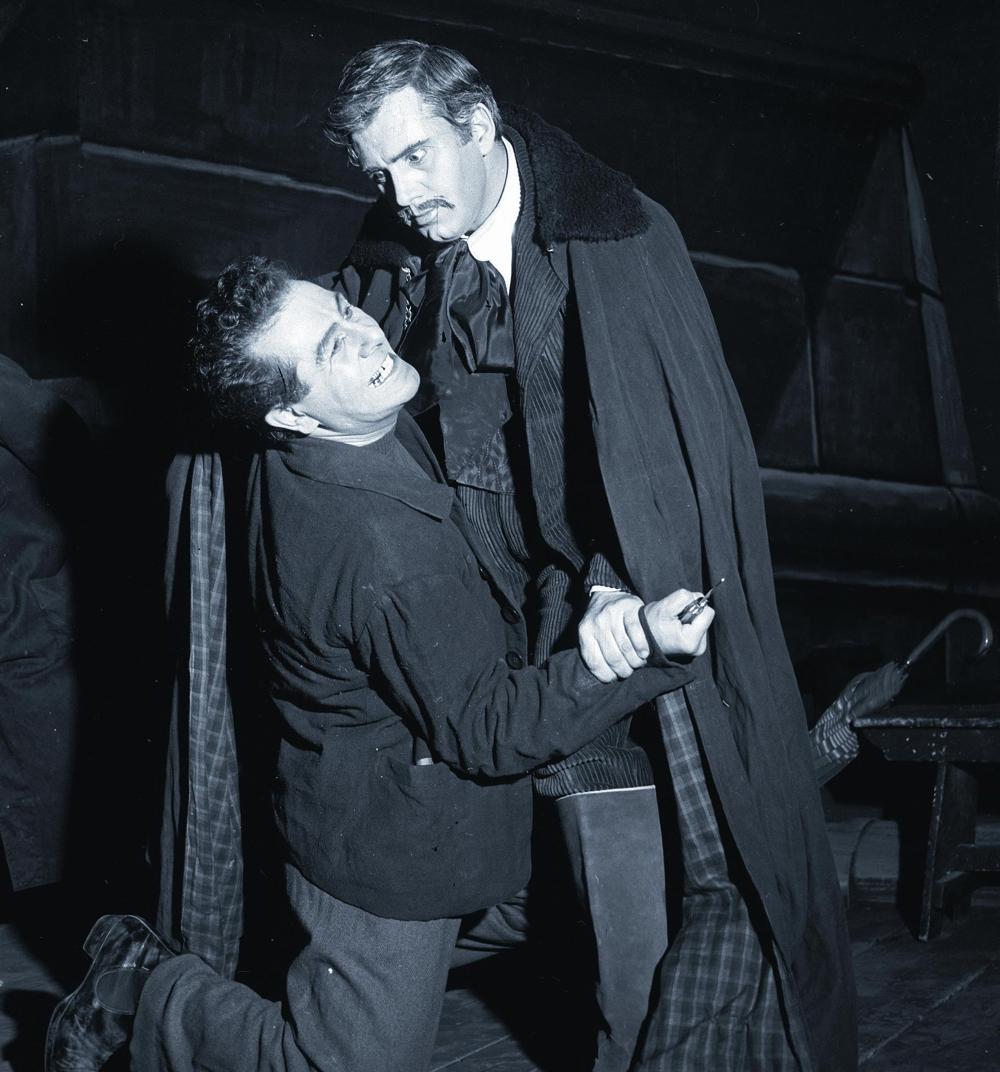

名人能人:孰优孰劣?

在听了朋友的规劝,告别了第一位声乐女老师后,罗福雷塞终于找到一位影响他一生的恩师——普里莫·蒙塔纳里。新老师建议罗福雷塞改男高音声部,说实话,这对已经以男中音声部演唱了11部歌剧的成熟歌者来说,需要相当大的勇气——改声部就意味着一切从零开始,改弦更张、拓展音域,从头开始学习新的男高音声部歌剧唱段。罗福雷塞的老师给他一个约定,希望他能够用一年的时间完成由男中音到男高音的转变,可罗福雷塞仅用了7个月时间就做到了,并且在1952年9月首演了令无数男高音生畏的歌剧《游吟诗人》中的曼里科一角,完成他由男中音到男高音的华丽转身。这个角色伴随了罗福雷塞一生,并成为他人生中标志性的代表作,其中的咏叹调也是无数歌迷朝拜的范本。此后,罗福雷塞以男高音的身份,演唱了75部歌剧,直到65岁退休。虽说是退休,他仅是从舞台转移到教坛,他的演唱从未停止,甚至越来越好,才有了鲐背之年征服世界而走红的视频。

美国学者丹尼尔·布尔斯廷曾给“名人”下过一个定义:名人很大程度上仅仅是因为“知名”而知名的,而不是因为名人自身的伟大贡献或者他们付出的努力以及拥有的才华。这句话同样适用于声乐圈。很多知名歌者也许并非是真的拥有卓尔不群的唱功,仅仅因为某种机缘巧合而成名。罗福雷塞的名气,相较于同时代赫赫有名的声乐翘楚们显得名不见经传,如果他不是在90岁后因高超声乐技巧而走红网络,成为年龄最长的古典声乐“网红”,可能我们永远都不知道这位老人拥有如此卓越的唱功。在互联网时代所产生的网络名人可以说正在进行着前所未有的“名人革命”,成为名人的门槛越来越低,只是因为每个人都可能在发达的互联网络成为一个短暂的名人。所以说互联网时代是一个由消费名人变为自创名人的时代,只要有你有足够的“情商”,你都有可能出名,只是感叹罗福雷塞的成名似乎迟到了太久太久,晚了整整半个世纪。

罗福雷塞打破了男高音歌唱年龄的世界纪录,他那极具穿透力的高音让歌迷们开始思考:人类歌唱年龄的极限究竟在哪里?但遗憾的是,在网络中搜索罗福雷塞的中西方百科和早年发行的唱片专辑发现,他留给我们的唱片回忆,较同时代的大歌唱家们显得寥若晨星。但我们却不能因此否认罗福雷塞的声乐造诣以及他为美声歌唱和教育事业发展带来的深远意义和影响——罗福雷塞或许不够有名,但却是货真价实的歌唱巨匠。

机会总是给有准备的人,如果我们把已经做好准备的人都称为“准精英”,那么罗福雷塞无疑属于准精英一列,但是精英们之所以成功却不只在于天赋和努力,有时候运气等不确定因素也非常重要。年轻时代的罗福雷塞也做过“大咖”们的替补,但替补终究是替补,这就有种“既生瑜何生亮”的惆怅。

为何罗福雷塞的演唱生涯大部分时间都在意大利,却没能成为国际顶级声乐大师?回过头来分析,这与他所处时代的对手过于强大有直接的关系。对于一位优秀的歌剧演员来说,观众不仅仅痴迷于你高超的声乐技巧,他们对歌者的长相、身材和商业性都会有所要求,毕竟人性是复杂的,因而歌剧演员的竞争更是综合实力的较量。罗福雷塞相较于同样拥有高超技巧,却又拥有1.85米身高、帅气英俊的莫纳科和科莱里相比,就显得没有外在优势。舞台演员作为必须要面对观众的群体,其外形的优势确实会给歌者带来更多成功的机会,这是演员的生存法则,也是无法更改的残酷现实。能人和名人到底如何抉择,这是一个很严肃的哲学问题,正像一千个读者就有一千个哈姆雷特一样,歌剧的表演是再创作的过程,而观众的欣赏同样也是一种再创作,这种创作并不受歌者本身控制。

在浩瀚的声乐艺术海洋中,我们能记住的也许是那些耳熟能详的名字,但是却不能否认,那些名人背后的能人,正是这些“能人”托举起了美声过去和未来的大旗。能人未必是名人,而名人也未必是能人,倘若歌者又是名人又是能人,那么无论于观众于己都是一种幸运。

歌唱宝典:君子不器

与许多歌唱家中年之后声音演唱的能力与表现力呈明显颓势不同,罗福雷塞在90岁之后的演唱依旧保持着金属的光泽,高音坚实明亮,声带机能没有随着生理机能的衰退而造成声音的“摇晃”,这声音的习得必定是经过了千锤百炼形成的肌肉记忆,这是老一辈歌唱家们身体力行给我们留下的宝贵财产。

在一段罗福雷塞采访的视频里曾看到这样一个细节,罗福雷塞除了声乐之外,还喜欢绘画,虽然他述说自己的辉煌过去总是那样云淡风轻,可他30多年前的油画作《爱妻与孩子》《希望》《风景》却见功底,这不禁令人想到一个很多成功人物身上共同的特点——君子不器。

无论是集雕塑家、天文学家、画家、发明家于一身的达·芬奇,还是爱拉小提琴的爱因斯坦;无论是集政治家、军事家、外交家、发明家于一身的诸葛亮,还是爱弹钢琴听夫人蒋英唱歌的钱学森,多才多艺、君子不器似乎是每个领域顶级高手的必备武器。

这类兼备多种才能、学识广博的人我们权且称为通才,通才一般都具有多元的思维、开阔的视野,而相对应的专才是某一学科领域的专业人才,社会分工细化的结果是出现了越来越多的专才,而通才就显得弥足珍贵。比如在阉人歌手盛行的18世纪,阉人歌手除了是歌唱家,同时兼备作曲、即兴演唱、演奏的能力,这使得他们在那个时代成了绝对的歌唱明星,虽然后来因反道德和人性等因素退出历史舞台,但是我们却必须承认阉人歌手创造了美声唱法的“黄金时代”。有许多卓越的作曲大师既是钢琴家也是指挥家甚至也可兼歌手,他们可以在多领域里灵活切换自己的才华。比如“歌剧女神”卡拉斯,她8岁学习钢琴,这为她日后的演唱打好基础,她巅峰时期无懈可击的音准与绝佳的戏剧表演才华,她无与伦比的艺术感受力、戏剧模仿力和创造力,以及她自由切换从女中音到抒情、戏剧再到花腔,几乎打破了女声声部的界限,这使得她的舞台表演与演唱成为前无古人后无来者的伟大歌者。卡拉斯的艺术已经跳出了普通歌者的境界,而是一位真正的艺术家。

专才在现实生活中可能会少年得志,而通才往往会大器晚成,因为通才在成功的路上会走更多的路,经历更多的磨难。从欣赏罗福雷塞年轻时的录音和录像,我们可以感觉出,那时他的演唱技巧并没有达到后来炉火纯青的地步,而是后来通过努力习得。罗福雷塞不仅执着于声乐,也擅长绘画,表面看似多一种业余爱好,背后却藏着罗福雷塞的艺术品位和审美,而审美的高低决定着艺术家艺术的高度和深度。多才多艺的人往往在解决问题的时候会有更多的思维方式和解决办法,他们不会一意孤行而是通过各种角度的论证最终实现自己的理想。罗福雷塞告诫青年人最多的话就是:一定要坚持学习,不断学习才能唱出美好的声音,而对待声乐的学习,一定是博观而约取、厚积而薄发,因为歌剧艺术本身就是一门综合艺术,而不器的君子才有可能真正理解歌剧之美。

在现实的声乐学习中,很多学生天然地会把注意力用在练声和演唱曲目上,却很少涉猎艺术之外的姊妹艺术等相关知识体系,原因除了没时间大概就是无用论,这种短见使很多学子的演唱显得苍白空洞,难唱出感人的声音就不足为奇了。这样的演唱者往往只做到会唱乐谱,却鲜少理解歌曲背后的故事——诠释一首歌曲,绝不是简单的声音加乐谱的表演,而是每首歌曲都有自己的灵魂,歌者的演唱需要赋予歌曲新的生命,这便是灵魂与灵魂的对话,只有真正热爱音乐的人才能真正理解用歌声去唤醒更多灵魂的快乐,这便是歌剧的魅力。

罗福雷塞在经历了一个世纪的歌剧人生后终谢幕,我们除了无限缅怀他给我们带来的文化遗产,也希望可以透过他务实、卓越、君子不器的歌剧人生给后辈更多的精神力量和启示,也许这正是我们缅怀他的真正意义。

如果有人问,歌者究竟可以唱到多大年龄?那么就请您来听听罗福雷塞吧!

(作者单位:曲阜师范大学)