歌剧《马可·波罗》:用西方审美塑造东方意境

2020-03-17施晶芙

施晶芙

2018年5月,由广州大剧院自制的中国原创歌剧《马可·波罗》在广州及北京进行了首轮演出。2019年6月,《马可·波罗》响应习近平主席的战略号召,来到了海上丝绸之路的起点——泉州,并于同年9月,以“文化使者”的身份,在意大利热那亚歌剧院的舞台上唱响。《马可·波罗》的外方主创团队来自丹麦及英国,作曲来自德国,编剧是中国人,指挥为华裔,主要演员由来自中国及西方多个国家的歌唱家共同组合而成,主要工作人员来自中国。国际性的组合集合了多元化的思想创作理念,而这种多元性使得整个创作过程产生了诸多奇妙的思想碰撞,最终其呈现的舞台效果显示出了丰富性和复杂性。这些思想火花的闪现,虽然有一部分来源于每个艺术家的艺术个性和创作理念,但究其根本,这种碰撞主要还是来自东西方的文化差异。如何将一个纯粹的东方故事用西方的审美来重新结构并使得其展现出东方意境,是外方创作团队所面临的巨大难题。

歌剧《马可·波罗》的故事主要以马可·波罗的游记为基础,参照历史史实并加以想象,展现了一段西方人在东方难以忘怀的经历。演出本分为三幕,加上序曲和尾声,一共约两个半小时。本剧以插叙的方式,将序曲和尾声设置在热那亚的战俘监狱,由马可·波罗为众囚犯讲述自己在东方的回忆引出中间三幕的回忆部分。在传统西方歌剧的创作中,爱情和死亡是剧作家及作曲家偏爱的主题,因此导演在修改剧本的时候,将马可·波罗和宋朝女子传云的爱情作为整部歌剧的情感主线,同时,马可·波罗又作为见证者,将崖山之战、元朝灭宋、文天祥被俘等重要的中国历史事件串联起来。由于歌剧的篇幅有限,无法将当时错综复杂的宫廷政治斗争和扣人心弦的历史战役一一向观众阐述,但是作为一部歌剧来说,历史更多是作为一个背景存在,而重点是在这段历史中所呈现出的一个个立体的角色。

歌剧作为一种传统的西方艺术形式,它的形成与宗教、政治及文化是密不可分的,因此传统西方歌剧中的故事多选材于神话、宗教、戏剧及小说。这些故事通常为人所熟知,因此编剧在改写过程中无须过多交代历史背景。且歌剧在发展初期受到文艺复兴人文主义的极大影响,编剧大多将笔墨着重落在了刻画人物上,并由作曲家用音乐将角色复杂而丰富的性格和情感展现在观众面前,以最直接而震撼的方式触及观众的内心。如果说西方观众习惯于从人物出发,以角色的视角去感受故事里的爱恨情仇,那么,中国观众则更偏爱以旁观者的视角去体味故事中蕴含的酸甜苦辣。从这个角度来说,《马可·波罗》更像是中国的一幅长卷画,而马可·波罗则在这幅画里游走。观众所看到的是超脱于时间空间之外的一段回忆。有观众提出,感觉这部歌剧缺少大段的咏叹调,而笔者认为,这正是中国传统文学对于编剧思维的影响。中国文化讲究含蓄,因此我们在阅读中国传统文学时很少见到角色对自己的情感有大段宣泄式的表达,更多的是“点到为止”,即使是作者也鲜少对角色的情感进行点评或说明。而西方作者则完全相反,他们对于表达角色的情感丝毫不吝惜笔墨。,《马可·波罗》的导演和作曲家在进行剧本修改和音乐创作的时候遵循了中国式的讲述方式,而不是为了适应西方歌剧的形式而强行加入咏叹调,可见他们在艺术创作上对于东方文化给予了极大的尊重和保留。

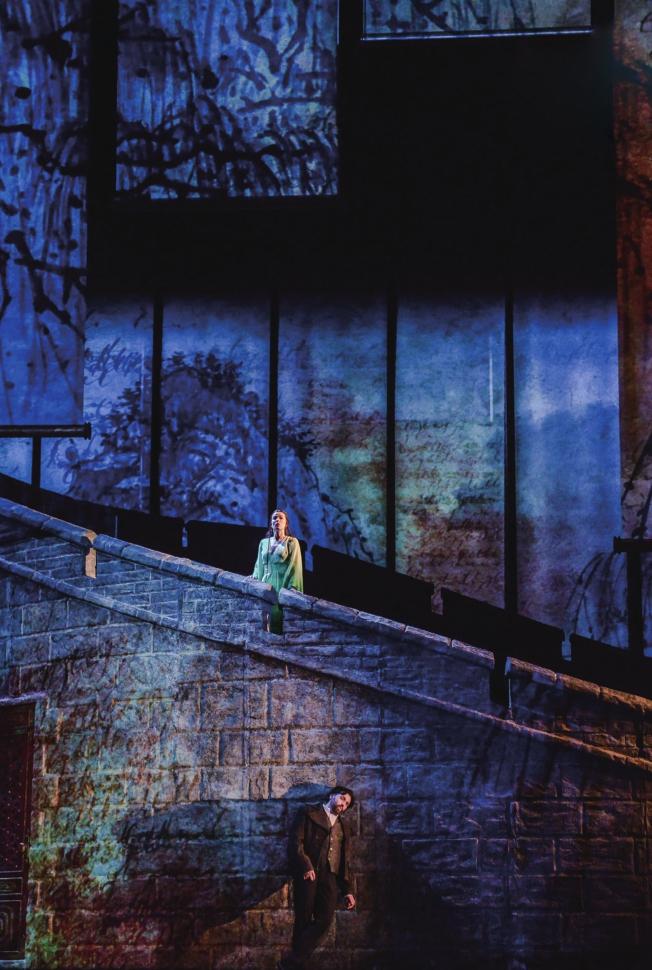

除了因历史而导致的不同创作习惯外,《马可·波罗》的整体视觉呈现则显示出较强烈的西方创作理念及审美偏好。以舞美为例:在由近似长城墙体构成的大转台上,只有一扇大门显示出其中国特色,其他并没有什么特别明显的中国元素。而转台在中国传统题材改编的戏剧舞美里本身就是少见的。中国传统艺术讲究传神,因此,我们的传统绘画、文学等都偏爱平面化,如白描、勾勒等绘画技巧同样适用于文学描写,即使是雕塑作品,也偏爱浮雕(相较于西方的圆雕,浮雕更为平面)。然而西方艺术的重要源头之一是古希腊、古罗马艺术,其艺术创作注重写实、讲究比例,因此西方的传统绘画、文学等作品多是力求通过还原世界本质的方式去再现所见所想,直至19世纪受到东方艺术影响,才逐渐产生了印象派等在美学理念上向东方美学靠拢的艺术形式,在那之前,即使绘画中出现了东方元素,也仅仅是作为某些艺术作品中的点缀,并没有对其美学理念产生动摇。

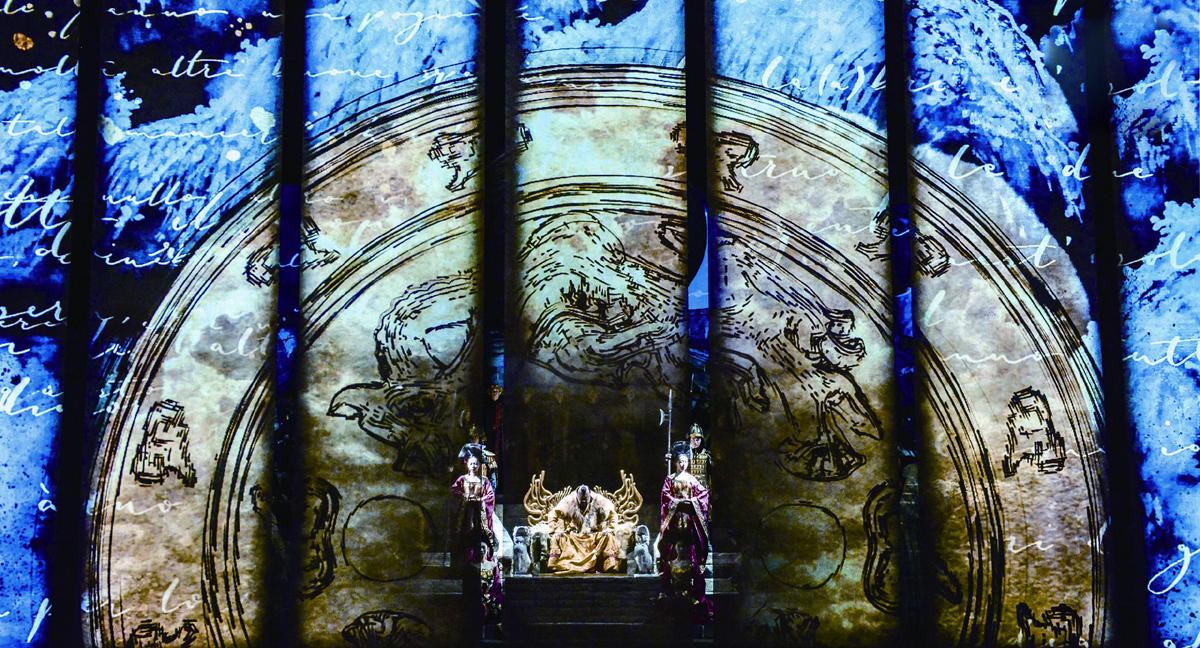

如果說转台代表的是西方的气势,那么卷轴则显示出了中国的温婉。舞美设计在转台前后各设置了九道卷轴用以多媒体投影,且每条卷轴都做成了中国画卷轴展开的样子。导演没有让卷轴仅局限于投影媒介,而是利用卷轴升降产生的高度差,配合多媒体的使用为不同场景形成不同的造型。卷轴的加入使得整个舞台散发出了中国的气息,虽然对比起外方创作团队曾经制作过的其他几个西方经典歌剧如《卡门》《唐璜》等,《马可·波罗》显得略微保守,但是对于中国人和中国文化来说,这种温和的表现方式则更为合适。

在《马可·波罗》这部戏中还运用了大量的多媒体,可以说多媒体承载了这部戏的美学呈现中最重要的一部分。多媒体设计师不仅用其独特的创作手法,将中国元素创造性地融入了当代审美理念里,还大量运用色彩来表现环境氛围及人物心理等戏剧元素。序曲和尾声,多媒体播放的视频中出现的是昏暗的乌云,从视觉上渲染了马可·波罗被关押的监狱的压抑氛围;当进入了马可·波罗的回忆后,视频开始渐渐出现了绚丽的色彩。在关于中国的回忆部分,设计师则整体运用中国水墨画来表现环境,并用西方的色彩体系来表现情绪。例如在第一幕中,马可·波罗被柳娘带去与传云私下会面的时候,为了表现出中国的美丽景色,整个场景主体运用的是中国的传统山水画,但是在山水画中又漂浮着较为真实的云朵,设计师调配的色彩传达出一种不安而压抑的氛围。画面中还时不时出现一些流动的外国文字,这些文字不仅出现在这一场景中,而且贯穿在整个回忆部分,似乎在隐约提醒着观众“你们现在所看到的都是由文字记载的马可·波罗的回忆”,起着间离的戏剧效果。而当马可·波罗与传云渐渐产生感情后,视频素材则慢慢变成了柳枝,整体冷色调的画面里,局部的色彩开始变得饱满而温暖。在其他场景里,设计师还运用了反色、重复、冷暖对比等方式,使得视频设计既不失中国元素,又适应西方观众的审美。

中国的古典哲学思想有一部分源自《易经》,其中所表现的朴素世界观贯穿于中华民族几千年发展的方方面面,无论是政治还是文化,无不受到其深远影响。对于世间万物,《易经》认为应秉持包容的态度认识事物——所有事物没有绝对的好坏,而是不断地变化转换。西方的认知体系则更偏向于将世界分为“已知”和“未知”两个部分,对于“已知”,应加以利用;而对于“未知”,则要进行探索。中国文化之于外方创作团队就是一个相对陌生的“未知”领域,他们无法理解中国人的隐忍与含蓄、中国画的留白与意境。为了让观众感受这些角色的爱恨情仇,外方导演在艺术手法上采用了他们所能理解的方式,即以最直接且具有冲击力的表现手段去诠释中国意境,将西方现代审美与中国传统元素大量结合,力求在中国人认可的前提下,让西方观众理解并喜欢上中国歌剧。

虽然《马可·波罗》的故事发生在中国古代,但是导演在排练的过程中,并没有刻意寻求中国传统戏曲的体态和形式,而是要求演员以最自然的方式进行表演和讲述。但一旦涉及中国文化相关的传统习俗和礼仪,导演又表现出了应有的尊重。剧中有一场文天祥就义前与女儿柳娘告别的戏,虽然作为西方人,导演无法理解为什么在生离死别的时候一个父亲都不能亲吻自己的女儿,但是他还是决定尊重中国的传统习俗,处理时选择了较为克制的肢体接触,但即便如此,也并不妨碍演员用他们的真情实感打动台下的观众。还有一场男女主角的打斗戏,为了获得更好的戏剧效果,导演要求武术指导在中式的剑法上增加了西方更直接的打斗方式来增强这场戏的紧张感。可以看出,导演在创作时,寻求的是与观众达到一种真实而自然的内心共鸣,并且这种共鸣不会因为文化的差异而有所改变,因为这些都是人性中最根本的诉求。

总而言之,在《马可·波罗》的艺术创作中,外方创作团队没有将中国传统元素作为唯一的创作主体,而是结合西方现代审美将其视为整体不可分割的一部分。他们追求的不是还原完全真实的中国传统美学形象,而是运用这些元素去创造出一个与时俱进的新个体。正是这样的思想理念,才使得《马可·波罗》这部戏在舞台上展现出其独特的魅力。

广州大剧院制作的《马可·波罗》这部歌剧是近些年中国难得的中西方审美碰撞与融合产生的作品。也许当中国观众走进剧场观看《马可·波罗》的时候,对于其显现出的强烈的西方表现形式多少有些不适应。但是如果抛开传统理念,换一种方式去欣赏此剧的时候,就会发现在其西方外表的包装下,蕴含着中华民族精神的內核。随着世界文化的交流和发展,中华文化散发出的魅力也越来越被各国艺术家所青睐,东西方文化的大交流、大融合必将成为歌剧艺术发展的前进方向,而歌剧这一传统艺术形式也将在具有多元化创作理念的作品中展现出新的活力和风采。