数字化转型背景下商业银行的零售客户营销

2020-03-16冯静生杨良广

冯静生 杨良广

近年来,随着金融科技的快速发展与深度应用,引发银行业服务方式、管理模式、价值链条和竞争格局发生深刻变革,商业银行正处于数字化转型发展的关键节点。本文以安徽省某商业银行零售客户营销现状为例,分析存在问题,探讨数字化转型背景下,商业银行零售客户营销策略。

商业银行零售客户经营现状

客户数量结构。根据安徽省统计局公布的数据,2018年底,安徽省常住人口达6323万人,全省各市人口数居前五位的是阜阳(821万人)、合肥(809万人)、宿州(568万人)、亳州(524万人)、六安(484万人);某商业银行个人有效客户2197万人,点均个人有效客户居前五位的是合肥(4.25万人)、淮北(3.32万人)、安庆(3.25万人)、宿州(3.05万人)、蚌埠(3.04万人)分行,从各市人口分布与点均个人有效客户对比看,阜阳、合肥、宿州、六安和亳州等市行個人客户仍有较大的拓展空间。

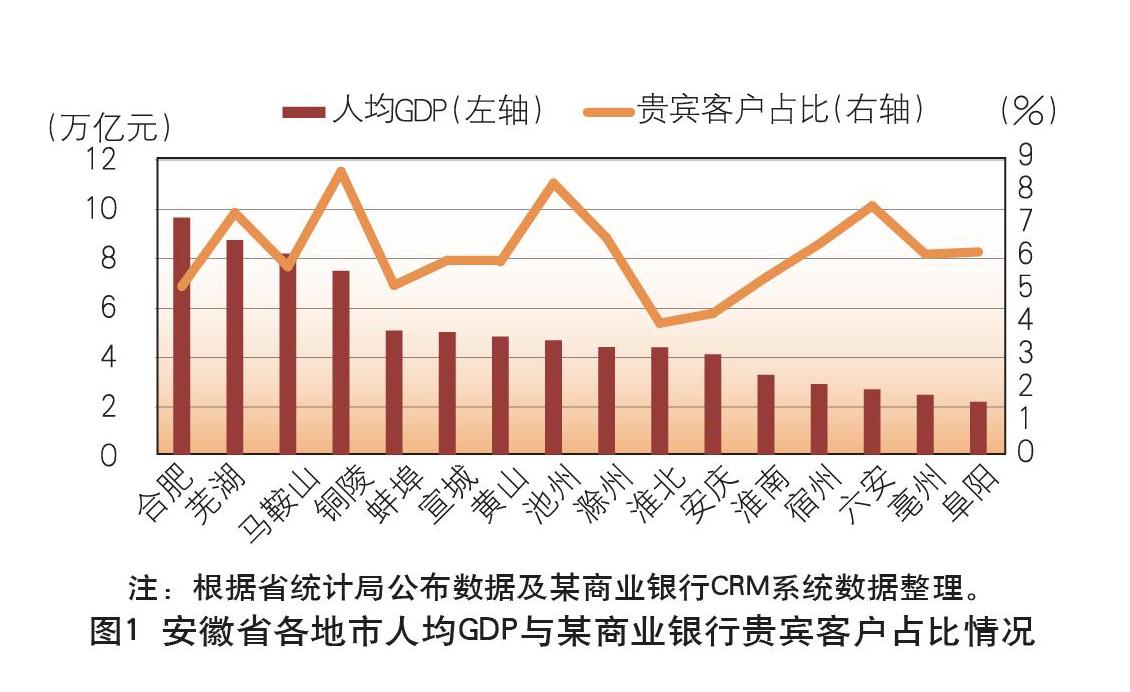

客户资产结构。2018年底,安徽省GDP总值达3.04万亿,人均GDP居前五位的是合肥(9.67万元)、芜湖(8.74万元)、马鞍山(8.19万元)、铜陵(7.49万元)、蚌埠(5.06万元)市;某商业银行个人贵宾客户数127.68万(个人金融资产10万元以上客户),占个人有效客户数5.81%,其中占比居全省前五位的是铜陵(8.65%)、池州(8.3%)、六安(7.61%)、芜湖(7.4%)、滁州(6.63%)市分行;从各市人均GDP与个人贵宾客户占比对照看,合肥、马鞍山、蚌埠和宣城分行存量客户资产挖潜空间相对更大(具体见图1)。

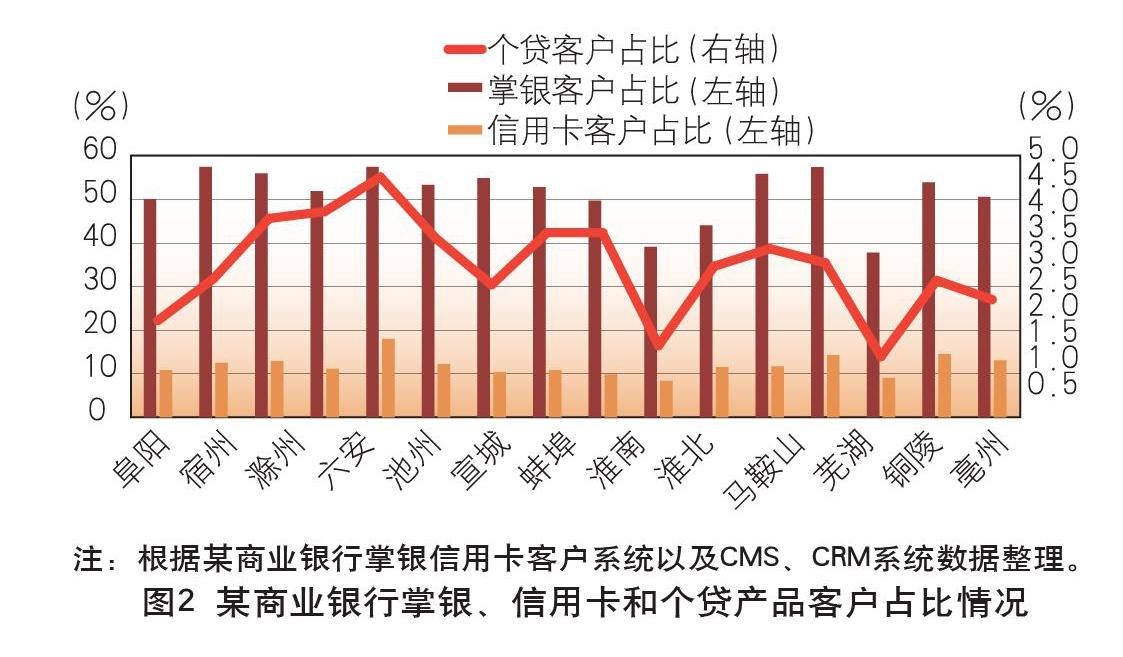

客户产品结构。从客户覆盖的三大重点零售产品看,某商业银行掌上银行客户1099.84万户,信用卡客户241.82万户,个人信贷客户52.09万户,分别仅占个人有效客户的50.05%、11%、2.54%,三大零售产品客户渗透营销能力不强;其中个人客户规模居全省前三位的合肥、阜阳和安庆分行,三大客户(重点零售产品)占比均居全省后列,虽存在客户规模大、管理相对困难的客观原因,但重点产品客户营销深度不够问题还是暴露的较为明显(具体见图2)。

客户经营存在的主要问题

客户管理模式不健全

管理平台不完善。某商业银行零售条线涉及业务相关系统几十个,数据来源渠道大多成孤立和单一,形成众多彼此隔离的“孤岛”,渠道信息不共享、系统数据不交换、数据口径不一致等问题依然是零售业务发展的瓶颈,如信用卡系统、个贷系统、掌银系统等多数个人客户数据不共享。再如个人客户营销管理系统(CRM)对客户产品信息“画图”存在滞后现象,也无法及时分享资产负债管理系统(N-ALMS)个人资金变动数据,掌握客户资金变动的及时性和准确性不够。同时,个人贵宾客户积分管理系统始终未推出,客户优惠服务始终无法形成制度化;闭环营销中的营销宝不支持客户产品推介的群发链接,导致规模批量营销无法达成。

管理方式较粗放。目前,某商业银行个人客户管理存在“四化”现象:(1)人工化。主要体现在对客户智能规模化管理水平有限,利用渠道平台、科技技术、数字化分析等方面不强不深的问题依然突出,主要依靠人工方式实现客户规模化管理,即通常所说的“人海战术”,全行理财级以上客户人均管户超1000户的网点占比达到了23.2%;(2)简单化。主要体现在对客户“画像”模糊,存在“一刀切”问题,比如仅以金融资产多少对客户实施尊享差异化服务分类,而对客户的真实需求、消费习惯、生活行为等生态式服务需求没有精准细分,存在服务需求不对称的“自娱自乐”问题;(3)形式化。主要体现在“以客户为中心”的服务仅停留在口号,服务内容普遍存在“蜻蜓点水”现象,比如针对重要的代发工资客户,仅对一些服务管理费进行减免(且存在同质化),没有针对此类客群制定一套完整的金融服务方案,源头资金链客户的优势没有体现;(4)部门化。主要体现在部门考核体系多为垂直下划和分解,人为的将指标作为客户营销的出发点,而不是通过经营客户达到指标的统一营销,存在多部门从部门单一指标出发多次营销同一客户的问题,形成客户营销的资源浪费和客户被人为割裂的现象。

客户营销力度不到位

客户产品粘性不足。某商业银行个人有效客户产品覆盖度4.19(48项零售产品口径),个人贵宾客户产品覆盖度5.82,从客户规模管理的难易角度,各市分行中高端客户零售产品渗透营销重视程度略高,客户粘性也略强,但忠诚度依然不高,个人贵宾客户和财富客户保留率仅有90.43%、87.13%;而个人贷款客户产品覆盖度6.59,虽高于两类客户的产品覆盖度,也显现了个贷产品一定的带动营销作用,但产品覆盖占比仅有13.73%,个贷的“撬动”作用仍然没有完全发挥,客户产品交叉营销潜力有待进一步挖掘。

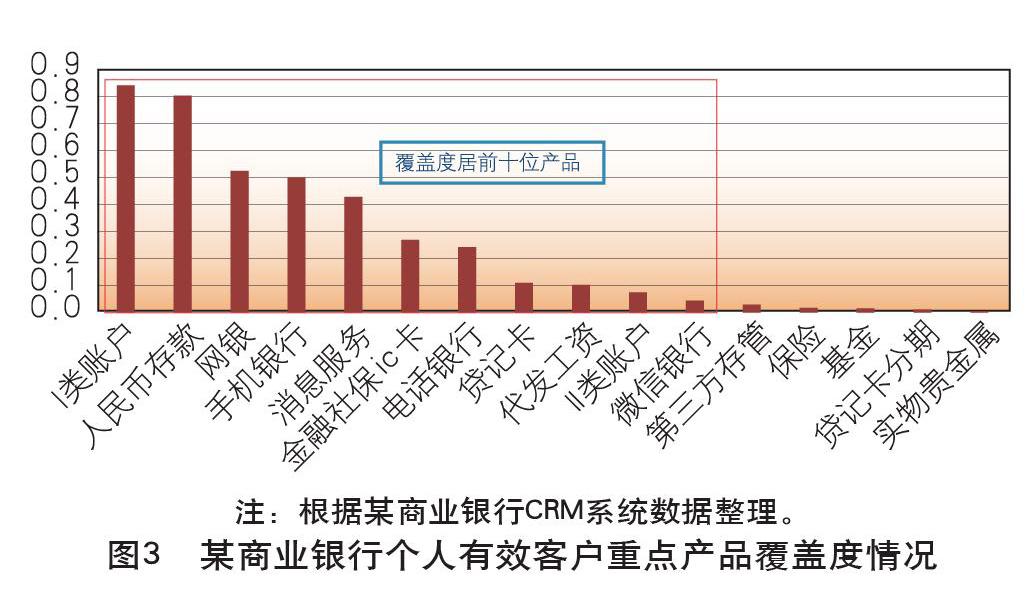

客户营销能力不足。个人客户管理平台CRM系统运用能力不足。仅2019年5月份单月系统有效登录率、精准营销项目联系率、个人贵宾客户人均短信发送量仅有18.77%、79.14%、1.41条,总体情况偏低且环比均出现下降。对客户“刚性”需求不强的产品营销能力不足,个人有效客户产品覆盖度居前十位的产品(剔除人民币存款)全部为基础功能支付结算的产品,而如需要一定营销技能的第三方存管、保险、基金、分期、贵金属等产品覆盖度较低,尤其贵金属产品覆盖度仅有十万分之一,客户的深度营销能力亟待加强(具体见图3)。

客户管理效益不经济

一是“长尾”客户离柜化程度相比不高。某商业银行个人贵宾客户网银、掌银渗透率以及微信绑定客户卡率分别为70.59%、68.85%、6.32%,而个人有效客户仅有52.52%、50.05%、4.83%,均低于个人贵宾客户,大量的柜面资源被“长尾”客户占用,导致厅堂营销面对的客户资源相对有限。

二是“长尾”客户个人存款贡献度相比较低。该行个人贵宾客户数占比仅有3.6%,而带来的存款占比达56.6%,而大量的普通客户潜力未能挖掘,客户数占比达80.3%的情况下,存款占比仅有4.6%。

完善客户营销建议

利用科技应用和数据分析等功能,结合生活场景将客户数据通过金融方式交换是银行客户管理的发展趋势。比如从金融营销客户角度,微信支付就是结合生活场景实现客户之间的金融数据交换,体现客户支付体验便捷的一款金融产品,据不完全统计,微信诞生至今不足10年时间,全国就已有9亿人通过微信实现支付功能,对客户实现了“强锁定”。银行要想经营好客户,好的金融平台是必要条件,伴随生活场景各个节点上的金融服务产品更是必要条件。

完善客户平台建设

要有客户体验思维。银行建立的任何客户管理平台,如客户体验感不好,登陆和使用率不高,均将达不到经营管理客户的目的。众所周知,阿里巴巴的支付宝和余额宝均是从解决客户服务“痛点”的角度而诞生的,即一是解决商户与客户的支付信任问题(B2C),二是解决客户服务的资金收益问题,而非从自身经营管理需要的角度在平台上推出的客户金融产品,即由客户需求产生,到需要管理的平台建设,以及最后产生需求产品。故银行在客户渠道管理平台的搭建上要能“换位思考”,从客户体验的角度,找到合规风险管理的最佳契合点,将平台产品嫁接到客户生活场景,满足客户日新月异的线上化金融需求交易。建议尽快推出全行客户统一的积分管理平台(分产品和交易规则制定各类积分制度),并与统一采购的电商平台对接,用掌银渠道进行支付结算,培育具有客户生活场景的支付金融交易环境,积累数据交换价值分析,为平台的“存活率”和“活客率”打基础。

要有数据交换思维。客户评价一个经营管理平台的好坏除客户体验外,还有一个重要的参考因素,即平台产品是否是客户本身需求产品,而如何了解客户精准的金融需求,绝不能仅限于客户的金融资产,而需要一个理性思维,而非感性认知,需要通过系列数据分析,产生客户需求偏好和差异特征,即平常所说的“千人千面”。建议在掌银平台获客渠道上,比照“今日头条”“淘宝网”等平台(分析客户喜好而实时为客户推介兴趣新闻界面和实用产品)做法,针对客户资产现状、风险偏好、产品喜好等,通过大数据分析和归类,实时精准展示产品界面,即实现不同客户看到的掌银界面不同,提高平台渠道对客户精准营销服务能力。

加强客户粘性管理

整合客户管理的内部统一性。客户经营的思路要建立在客户需求服务的基础之上,只有当提供的服务是客户自身需要的,才是有价值的,才能保证客户的忠诚度。零售客户数量规模以及金融需求差异,决定着银行在零售客户管理上必须要整合内部合力,采取一定的规模管理模式,形成部门联动协同、产品交叉带动,才能满足客户的各类需求,从而做到“1+1>2”的客户服务效果。建议在省分行层面建立零售客户管理专家团队(或具有客户营销维护能力团队,可包含对公等条线的客户专家)营销机制,做好服务方案顶层设计,比如针对代发工资、小微金融、私行银行、社区养老、留学青年等特征明显的客群进行分模块管理,整合各部门重点金融产品,推出客群特定的金融服务方案,提高客户服务的专业化能力,不断达成客户金融需求得到满足,从而提升客户的忠诚度。

放大客户“刚性”需求的渗透性。目前而言,零售客户依赖银行程度最高的两个产品,即代发工资和个人住房按揭贷款,产品的“刚性”需求和绑定性作用较明显,不易被互联网金融所取代,要注重渗透性营销。而此处的渗透性营销绝非是客户的过渡“开垦”(比如仅对客户资金无限次组织存款等),而是针对此客群不断延伸服务内涵,强化挖掘客户需求营销。建议针对代发工资客户可以延伸结合客户的生活缴费、消费支付等方面,嫁接掌银平台并开发识别客群功能,形成金融服务结合生活场景,提供模块化优惠服务,结合理财、基金、保险等产品形成薪资卡特定金融资产配置的优惠服务方案,在资金的灵活性和收益性的结合点上建立模型管理,让薪资卡从“资金归集”功能逐步演变成“金融服务”功能;针对个人住房按揭贷款客户,要利用个贷客户经理对客户了解的充分性,明确其为客户营销的第一主责任人,而非产品经理和理财经理等,可围绕CRM系统线上化培养个贷客户经理营销零售产品意识,提升个贷客户规模化、线上化经营客户的能力,逐步提高个贷客户产品渗透率。

提高客户价值回报

增强客户的获客能力。保持持续的获客能力是银行提高市场竞争力所必须要解决的问题,打通获客渠道、丰富获客手段、提升获客能力更是银行持续发展的动力。现阶段,建议做实三方面获客工作。一是加强外拓营销线下获客。要“深耕四区”,即商区、社区、园区和农区,重点做好商区和社区的拓展工作,结合网点采取“分区包片”划分区域,开展持续“走进去”营销宣传活动(而非两三天“摆台式”营销),重点了解客户金融需求“痛点”,做好产品对接营销,强化后续持续跟进服务,保持外拓营销服务的持续力,培育客户被农行服务的惯性。二是借助社交平台线上获客。要借助社交平台的广大用户群及其快速分享特性,结合优惠活动、拳头产品、热门话题等内容策划宣传,并通过线上销售跟进的方法,形成互动营销吸引客户。三是结合消费场景批量获客。通过贴近大众的衣食住行真实生活,引入实际消费场景(旅游、医疗、缴费等),策划获取用户的营销解决方案,触达客户消费习惯的兴趣点,达成服务和需求一致,实现批量精准获客目的。

提高客户的活客能力。银行获客存在天然优势,但获客后更重要的还需活客,活客才能体现金融服务价值。建议借助金融科技,采取批量化和模型化的经营手段盘活存量客户,线上线下两条线结合开展。目前,在客户“画像”系统未统一捏合的情况下,线上可依托CRM系统,寻找外部数据平台合作(阿里巴巴、腾讯、百度、科大讯飞等),结合客户的生活场景、资金运行、金融产品需求等数据进行分析,“标签化”批量归类客户,形成数据化模型,制定“一模型一营销策略”,采取系统批量短信邀约、闭环营销、“白名单”锁定目标客户等措施,选定金融产品套餐精准营销。线下可通过走访周边“居民社区、行政单位、大型企业、商业综合体、医疗院校部门”等,绘制网点金融生态图并线上化,将网点为客户由“解决金融需求”转变成“提供全方位服务”。

(作者单位:中国农业銀行安徽省分行)