“声音建造—听觉感受”双向研究模式

2020-03-15文◎齐琨

文◎齐 琨

引 言

作为一个研究领域,声音景观(soundscape)之所以令人着迷,是因为它的跨学科意义—涉及环境声学、心理学、历史学、艺术学、社会学和人类学等;还在于它链接了时间与空间(历史进程与地理空间),声音与听觉(客观音响与主观感受),以及环境的多种样态(自然环境、人文环境、生态环境和声音环境等)。

中外学者涉及声音景观研究,不得不提及雷蒙德·谢弗(Raymond Murray Schafer)①雷蒙德·谢弗,加拿大著名作曲家、音乐教育家、文化学者和环境思想家,为声音景观研究开了先河,他的《为世界调音》(The Tuning of the World, New York: Random House, 1977)一书更是影响了几代人。。他提出的声音景观概念及其思想来源,尤其值得我们关注:其一,出于对音乐哲学的思考——认为声音景观是宏观世界的音乐作品,除了噪音之外,还有一部分声音可以被审美地欣赏,或者可以从文化的角度加以解读;其二,出于对生态保护的思考——组织了“世界声景计划”,对现代社会中的声音生态展开调查,探寻了噪音对自然生态环境失去平衡的影响;其三,出于对重建声音感官的思考——多次引用马歇尔·麦克卢汉(Marshal McLuhan)观点,认为现代文明过于重视视觉元素而忽视其他感官,呼吁在社会体验中重建综合感官。②张道永、陈剑、徐小军《声景理念的解析》,《合肥工业大学学报(自然科学版)》2007 年第3 期,第53 页。这三个思想来源,使我们体会到谢弗对于声音与听觉的共同关注。给笔者带来的思考是,在音乐民族志及田野考察中,如何并行运用声音场域的描写叙述与听觉感知的主导分析。

本文希望通过梳理与分析相关声音景观的中国音乐研究,在“声音建造③本文之所以选用“声音建造”的概念,而没用常见的“建构”概念,是因为民族音乐学的“making music”是指对声音的制造和演绎,因此,“声音建造”对应的英文含义应是“making sound”,而不是“constructing sound”。—听觉感受”二元结构中,论证建构“双向研究模式”的必要性,并以笔者指导的两篇学位论文为例,展现“‘声音建造—听觉感受’双向研究模式”在田野考察中的具体 运用。

一、相关声音景观的中国音乐研究

笔者在香港读书期间(2002—2005)开始接触到声音景观概念,一是谢勒梅(Kay Kaufman Selemay)的著作《声音景观:在变化的世界中探索音乐》(Soundscapes: Exploring Music in a Changing World,

2001);一是曹本冶在仪式音乐研究中提出的“音声”(ritual soundscape,2001)概念及其相关分析方法。此后还关注到薛艺兵在《流动的声音景观——音乐地理学方法新探》(2008)一文中,关于声音景观对于拓展音乐地理学研究方法意义的论述;徐欣的《聆听与发声:唐伊德的声音现象学》(2011)一文,以及矫英的硕士论文《声音生态学理念下的〈声景〉期刊研究》(2013)等,对国外相关声音景观的研究介绍。

随着声音景观这一概念被学界不断认识,声音景观的音乐学研究对象也逐步拓展。笔者以研究对象为线索,将其分为“前工业社会中的声音文化研究”与“后工业社会中的听觉文化研究”两类。

(一)前工业社会——声音研究

前工业社会的声音景观研究对象,主要表现在古代文献、古代绘画和古典建筑三类。古代文献的声音景观研究,多与古代音乐史相结合;绘画的声音景观研究,涉及图像学的方法与观念;古典建筑的声音景观研究,则多与声学领域相结合。这些研究,由于多已无法再现当时听者的听觉感受,因此多从声音建造的视角展开。

中国古代文献中不乏对声音乃至音乐的描述,然而,如何从声音景观的角度切入分析,是摆在音乐学学者面前的一道新题。黄艺鸥的《北宋都城汴京的音乐文化与声音景观研究》④载《音乐艺术》2014 年第2 期。一文,首先介绍了宋徽宗时期东京汴梁(今河南开封)的城市布局,又以《东京梦华录》的相关记述为分析对象,描述了汴梁的宫殿与世俗演出场所交错分布的状况,反映出北宋都城的声音景观——以御街为核心:(1)由御街贯穿的宫廷雅乐演出,包括冬至郊祀仪式及用乐;(2)由御街贯穿的宫廷宴乐,包括教坊、钧容直,以及元宵节、宋徽宗的生日天宁节;(3)御街周围游艺场所中的市民音乐,包括专业的文艺演出场所勾栏、乐棚,大型游艺场所集中的地方瓦舍、瓦子,以及酒楼、茶坊;(4)御街周围官邸中的文人音乐,包括西园雅集的琴乐,和文人赋诗填词乐妓演唱的词乐。这样的研究,将以往我们在古代音乐史研究中了解的音乐形式、音乐机构、表演场所,置于古代城市空间中,从声音景观的角度,展现当时音乐文化在社会阶层上显现的空间分布状态。

此外,其他非音乐专业学者,以《诗经》中相关声音记录为对象,从声音分类研究切入,分析其中的自然生态、文化内涵、娱乐功能和生活场景等,也开展了一些声音景观的研究。⑤如吴硕贤《〈诗经〉中的声景观》,《建筑学报》2012 年第2 期。张明明《〈诗经·小雅〉声音意象研究》,《现代语文(学术综合版)》2014 年第8 期;《〈诗经·国风〉声音意象研究》,《温州大学学报·社会科学版》2015 年第1 期;《〈诗经·颂〉声音意象研究》,《湖北第二师范学院学报》2015 年第6 期等。这类研究,展现了音乐学切入此类研究的可能与潜力。

绘画的声音景观研究,多与图像学研究相结合,并辅以文献互证。毕乙鑫的《听元宵,往岁喧哗——图像中的明朝元宵节声音景观》⑥载《音乐探索》2016 年第1 期。一文便属此类研究,其研究对象为《宪宗元宵行乐图》,该画作系“明宪宗朱见深于成化二十一年(1485),在宫中模拟民间街道市井,观赏宫中众人放爆竹、闹花灯、看百戏、欢度元宵节的情景”。毕文的描述部分,以场景与角色分类展现,其分析部分以相关文献辅助重构绘画场景中的元宵节声音景观,篇末的学术落点是对节庆活动中“热闹”的理解。

可以成为声音景观研究对象的绘画作品,多为呈现民俗活动集体场景,如宋《清明上河图》、明《皇都积胜图》、清《过皇会图》等。绘画的声音景观研究,运用图像与文献互证的研究方法,无疑弥补了绘画作品只能呈现器物形态与人物神态,而无法“呈现”声音状态的缺憾。

虽然一些古典建筑一直遗存至今,但其建筑构造及声景设计,都源自前工业社会的审美与需求。当这些成型于前工业社会的建筑景观,在后工业社会中被赋予新的用途与声景设计,那么,以古代建筑为对象的声音景观研究,就存在前后两类社会环境的研究。目前所见古典建筑的声音景观研究,从音乐声学方向切入的有李琳琳《中国古典建筑声景艺术研究》⑦中央音乐学院2013 年硕士学位论文。,从声学研究切入的有张东旭《汉传佛教寺院声景研究》⑧哈尔滨工业大学2015 年博士学位论文。。此类研究的共同特性是均以声学数据分析为基础,分析特殊空间中的声景类型与特征。若从民族音乐学的角度对此类声景空间给予人文研究关注,则存在诸如现代社会对于古典建筑的声音景观再造,古代宗教类建筑中信仰声景与世俗声景的比较等讨论空间。

(二)后工业社会——听觉研究

在声音景观研究中,探讨后工业社会中听觉文化研究的对象更为复杂,相关专业涉及环境工程、影视艺术、作曲理论、园林规划设计、城市规划与设计、戏剧与视觉文化理论等。相比于这些专业,音乐类专业涉及声音景观研究的成果较少。笔者将“后工业社会中的听觉文化研究”分为:城市空间、少数民族聚居地、虚拟空间和仪式音声境域四大类,以期厘清相关研究的方法与路径。

1.城市空间

此类研究分为“文学艺术描述”和“现实生活采录”两类。它们共同关注了在城市这一特定公共空间中,声音乃至音乐与城市居民生活的关系。

在2014 年“第18 届‘磬’(CHIME)国际研讨会”上,萧梅以《〈七十二家房客〉的记忆:上海日常生活中的声音景观》为题的主旨报告,展现了上海人记忆中的城市声音景观,并阐释了环境变迁与声景变化的关系。另外,萧梅指导的刘泓池博士论文《电影〈都市风光〉的声音景观研究》与王诗婳的《上海小说中的城市居民声景》,也都是关注文学艺术描述中的上海城市声景。前者对20 世纪30 年代上海左翼电影《都市风光》中的音乐创作做了分析,从电影内部呈现的城市声音景观和作为30 年代城市声音景观之一的电影音乐这两个层面,以历史音乐民族志与声音景观的分析方法,阐释这部电影的音乐生成机制。后者以近十位上海作家的24 部小说为分析对象,展现20 世纪30 年代至今上海城市居民的生活声景,包括居住声、言语声、轮船机械声、叫卖声等带有老上海声标特征的声景。两篇论文虽然所选的研究对象不同,但是都对“上海城市声音景观”提出了自己的 理解。

现实生活中的城市声音景观的研究对象,涉及公园、商业街、民俗文化街和购物中心等,其研究专业涉及媒体传播、建筑设计、城市景观设计和文化产业管理等。从音乐学角度关注城市公共空间的研究,涉及音乐社会学、音乐教育学和民族音乐学等。然而,目前以声音景观为视角,以声音景观的描述与分析方法为切入点的研究,并不多见。有的文章虽冠以“景观”之名,但所用的仍是民族音乐学田野考察的基本方法,关注的仍是社区音乐文化的类型与表演状态的描述,乏善可陈。城市公共空间的声音景观研究,仍有很大拓展空间。

2.少数民族聚居地

此类研究侧重于展现少数民族聚居地的文化多元性。陈波的博士论文《城市藏人声音景观的多元空间表达——基于成都的田野考察》⑨中国音乐学院2016 年博士学位论文。,虽将“声音景观”概念纳入标题,但其具体研究则更侧重于音乐民族志文化场景的描述,分别从宗教信仰空间、商业演赏空间、艺术演赏空间和公共传播空间四个层面,展现了成都藏人音乐文化场景的多样性,以及其中的文化混融与差异状况。刘嵘的《声音景观视角下的黔东南音乐》⑩载《人民音乐》2010 年第12 期。一文,以音乐事件的背景与意义为切入点,阐述了黔东南音乐与认同的关系。

相较于音乐学的研究,非音乐学专业的声音景观研究,在描述与分析少数民族聚居地的声音与听觉方面,所用方法更贴近声音景观的研究方法。例如,毛琳箐的《声音生态学视域下的贵州东部传统聚落声景研究》[11]哈尔滨工业大学2014 年博士学位论文。,是建筑技术科学专业方向的博士论文。文章根据声音的自然属性、人文属性和社会属性,将声景分为基调声、信号声和标志声,并以此作为论文的主体框架,通过梳理声源类型,分析声音频谱特征与文化特质,建立与模拟空间声传播模型等,以调查收集与实验分析的数据,诠释了贵州东部地区声景所蕴含的生态与文化特征,其中也包括声景场域中的音乐分析。

整体而言,从人文角度涉及声音景观的研究,多侧重定性分析,从科学角度涉及声音景观的研究,则多侧重定量分析。作为人文学科的音乐学,可以在保留定性分析与音乐学擅长的音乐形态定量分析的同时,借鉴与运用在科学层面对于声音景观的定量分析,更多地从声音与听觉两个方面反映音乐对人的作用,以及人对音乐的选择。

3.虚拟空间

虚拟空间,是指互联网、移动通信等技术构建的数字虚拟世界。声音景观的研究关注展现在游戏、移动音频平台、数字媒体的艺术作品。这一领域研究,多涉及与音乐学有一定关联的艺术学专业,包括媒体技术、数字传媒等方向。

段明明的《基于情绪认知理论的游戏声景设计研究》[12]哈尔滨工业大学2012 年硕士学位论文。,以游戏声音作为分析对象,以玩家在游戏声景中的情绪认知方式及情感生成过程,展现游戏声景设计对于玩家情绪体验的调节作用。唐嘉楠、宋歌的《塑造“声音景观”:移动音频平台的生态 圈构建》[13]载《现代视听》2019 年第7 期。一文,将内容生产、企业生态位、用户关联与盈利渠道,设定为移动音频平台的核心生态圈,将智能音箱入口、语音交互技术与版权法律规范,归纳为移动音频平台的拓展生态圈,认为如此双重生态圈共同形成了移动音频平台声音景观的独特状态。

目前虽然尚未有民族音乐学学者涉足虚拟空间的声音景观研究,但是从其他专业对这一领域的相关研究中可以看出,无论是游戏音乐、互联网音乐,还是移动平台音乐,都存在音乐学者探究声音景观的学术空间。

4.仪式音声境域

曹本冶在仪式音乐研究中提出的“音声”概念,并在具体分析中提出的声谱描述方法,将仪式中具有信仰含义的所有声音,放置于“远—近”关系中,如“远语言—近音乐”“远音乐—近语言”“远音乐—近器物声”“远器物声—近音乐”等(2001)。此方法的意义,在于拓展了仪式音乐研究,将研究视角投向仪式中所有具有信仰意义的声音,以此更为综合地考量仪式中的音乐和非音乐,如何共同作用于民间信仰传承与表演。此后,仪式音声研究,成为民族音乐学界的一个研究热点,曹教授提出“定—活”“远—近”“内—外”的“两级三重变量”,也成为仪式音声分析的主要 方法。

如果将“音声”概念视为soundscape研究领域的一部分,那么如何以声音景观的研究方法(漫步和聆听),观照仪式中的音乐和声音(非音乐),还存在很大的学术空间。

通过上文的梳理可以看出,声音景观的研究对象非常广泛,[14]其中也包含对植物、昆虫营造的声音景观研究,例如,温和《野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例》,《民族艺术》2015 年第2 期。大大拓展了音乐学的研究视野。上述研究,或从声音的发生机制引申至声音对听觉的影响,或从听觉的感受描写拓展到声音的存在状态,总之,存在或侧重声音、或侧重听觉的研究路径差异。除了上面总结的研究对象之外,音乐学还可以涉及博物馆、校园、酒吧等公共空间的声音景观研究,此类研究的意义在于,从更深入和广博的层面理解作为声音的音乐对于人们日常生活的影响。

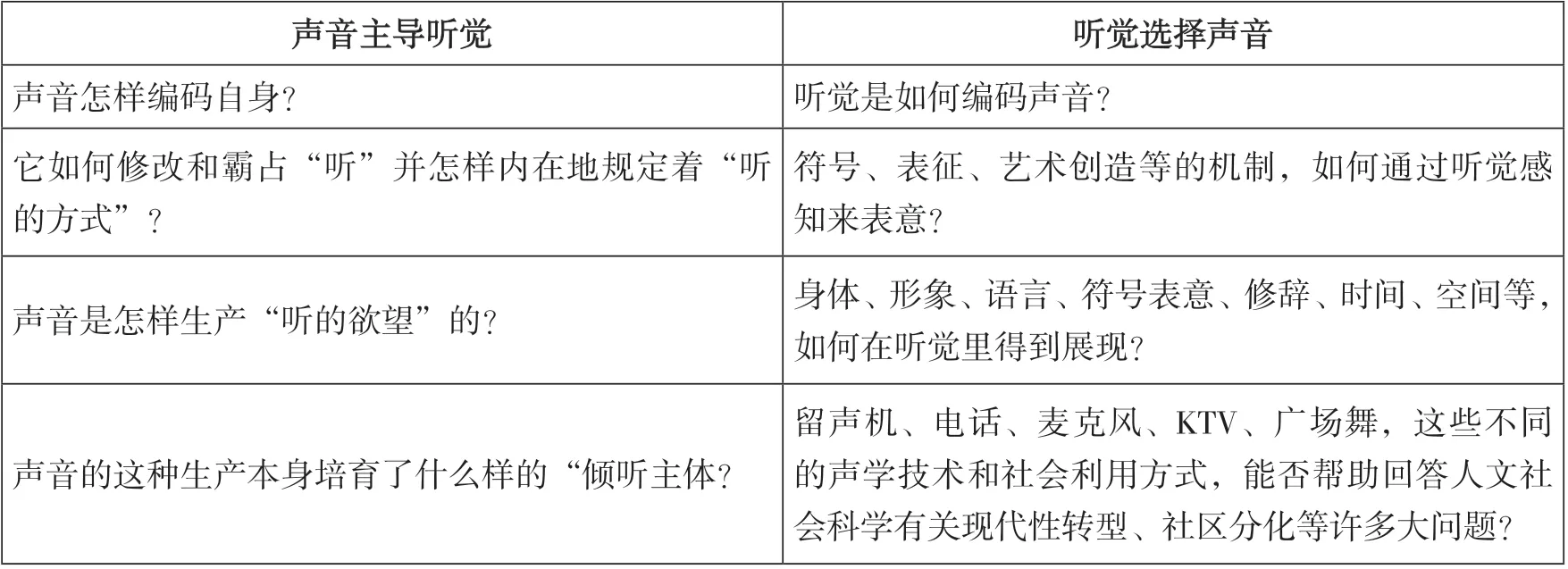

二、在观念争鸣中提出的研究模式

在声音景观研究中,“声音”与“听觉”这对概念,如同美术领域的“图像”与“视觉”概念。在一般人的认识中,“声音”被定位为客观存在、物理属性与感官客体,它不依赖听觉的存在而存在;“听觉”则被定位为主观感受、感官研究与感官主体,因此,听觉文化研究,需要把人类听觉放在社会、历史、文化中分析与阐释。但在当代学者的思考中,作为声音景观的研究对象——声音,仅限定为“是被人听到的”。例如,在森林深处倒下一棵参天大树发出的声音,因没有被人听到,而不在声音景观研究对象之列。学界曾出现了“是声音主导了听觉,还是听觉选择了声音”之争。王敦[15]王敦《“声音”和“听觉”孰为重》,《学术研究》2015 年第12 期。与周志强[16]周志强《声音与“听觉中心主义”》,《文艺研究》2017 年第11 期。的研究,着重讨论了此类分歧。这一讨论首先从对“声音”与“听觉”的提问开始,涉及“声音主导听觉”还是“听觉选择声音”等问题(见表1)。

表1

在以“听觉”为研究中心的观点中,王敦认为:

面对声音—听觉的一体两面时,在人文社会科学里,我们应该取“听觉”而非“声音”。在听觉文化研究里,应该考虑听觉经验是如何被塑造的?而不是死死盯住声音本身。这些求索的中心,应该是围着具备听者身份的人本身,而不仅仅是他“听到了什么”,在“听到了什么”之外,“谁在听”“怎样听”以及“为什么听”都是值得思考的问题。[17]同注[15],第152 页。

以听觉为出发点的研究,正如它的相关定位——听觉文化,研究的是听者对声音的选择与感受。

在以“声音”为研究中心的观点中,周志强认为:

事实上,在今天消费主义文化政治逻辑主导下的时代,没有任何倾听乃仅仅因为主体的诉求而发生,“倾听”是一个被声音文化工业生产出来的产物,这个结论应该是毋庸置疑的。也就是说,生产声音的机制,也就是生产“听”的机制,耳朵的顺从性和声音的侵略性乃是二位一体的“圣父”,而带有侵略性的“声音”,作为生产与接收的关键性的中介物,乃是“Sound Studies”之核心。[18]同注[16],第93 页。

以声音为出发点的研究,实际是在后工业社会语境中,以声音的生产、制造与建构者为研究对象,最终的重心也落在谁在建造、如何建造、为何建造、建造给谁、建造声音产生的实际效果是什么等问题上。确如周志强所言,研究这些问题的媒介是声音,但笔者认为,声音的实际研究对象是声音背后的人——声音建造者与声音感受者。

总体而言,“声音—听觉”是建造与感受的关系,也是相互依存的关系。没有声音存在,当然就没有听觉存在;没有被听觉接收到声音,则不被列入研究的范畴。两位学者虽然都同意“声音—听觉”是二位一体、一体两面的同构状态,但存在研究方向的差异:周志强选择的是从声音指向听觉的研究,强调声音建造者对听觉感受的决定作用;王敦提议的是从听觉指向声音的研究,强调听觉感受者对于声音建造的选择性。

自“声音景观”概念提出至今,相关研究总体上存在偏向听觉的研究特征。虽然谢弗没有对“声音景观”概念给出严格的界定,但从构词方式来看,“声景”(soundscape)一词应是“风景”(landscape)的衍生,以此开启了一种描述空间中声音的表述方式,“声景”成为继“风景”之后,另一个展现区域社会、文化特征的概念。在谢弗《为世界调音》著作出版的同年,法国文坛与政坛怪才贾克·阿达利(Jacques Attali)出版的著作《噪音:音乐的政治经济学》[19]〔法〕贾克·阿达利著,宋素凤、翁桂堂译《噪音:音乐的政治经济学》,上海人民出版社2000 年版。(1977),则代表了另外一种学术声音——噪音有存在的理由与研究的价值,由此,阿达利成为听觉研究领域的先驱。

在阿达利的观点中,音乐是“有组织的噪音”(organization du bruit),是体认世界的一条途径,是理解世界的一个工具,“驱使我们破解知识的声音形式”。[20]同注[19],第2—3 页。阿达利的研究,使我们获得一种新的理论和解读方法:

找出人类历史与经济变迁,以及噪音系统化为符号的历史之间的关联;用后者预测前者的演进;结合经济学与美学;阐述音乐是先知性的,而社会体制则与之应和。[21]同注[19],第4 页。

阿达利所言的“音乐的政治经济学”,是将音乐“视为一系列被噪音(对差异的质疑)所侵犯的秩序(差异的继承),而这些噪音是预言性的,因为它们创造新的秩序,不稳定而且恒变”[22]同注[19],第23 页。。阿达利的研究建构更像是一张地图,“一种社会与其音乐间相互干涉与依存的架构”[23]同注[19],第23 页。。虽然阿达利的“噪音”概念并不是针对谢弗所言“高保真”声音景观而提出的,但是在这个架构中,噪音成为被关注的研究对象,它是如何被转化、协调、吸纳入音乐的系统,进而以音乐的形式传播,从而预言与制造出新社会秩序的政治经济,这一过程,是我们不可回避且有待深思的。

20 世纪的声音文化研究,与谢弗的两点预设构成对照的,是法国声音理论家皮埃尔·沙弗(Pierre Schaeffer,1910—1995),及其学生米歇尔·希翁(Michel Chion,1947—)的观点,学界称为“2S 之争”[24]Francisco Lopez. "Schizophonia vs. l'objet sonore: soundscapes and artistic freedom." January 1997, http://www.franciscolopez.net/essays.html.。“这场争论的实质是如何解释和理解音乐的性质,以及如何解释与理解人在声音系统中的位置。”[25]张聪《声音的乌托邦——R.M.谢弗自然主义的声音理论及其批评》,《山东社会科学》2018 年第1 期,第174 页。在谢弗的一个预设中,自然的和谐之声是好的,工业技术的噪音是坏的;沙弗则认为听觉与声音不是一种自然存在,自然主义的声音观无法解释复杂现象,正如阿达利以噪音的人为过程预知与阐释政治经济的形成方式,因此在现代社会中,“无论是自然声音还是技术声音,都是我们不断有意识或下意识构造的结果。”[26]同注[25],第175 页。

希翁将沙弗提出的“声音物体”概念推向“听觉物体”,并解释道:“我们思考的出发点是:我们尝试对其进行界定的声音并不是自然的存在。平常情况下,我们谈论的声音是将其当成已经在人们那里存在的事物,人们所做的无非是将其寻回。可是,我们更倾向于认为声音是一个后天建构的产物,假如有必要,需要创建特殊的词汇,以及特殊听觉的时间。”[27]〔法〕米歇尔·希翁著,张艾弓译《声音》,北京大学出版社2013 年版,第366 页。这样的观点,是将对声音的自然与自在定位,导向声音的人文与建构定位。

谈及对录音的认识,希翁写道:

假如考虑到录音,则被看作是一个中性的痕迹,对“自然声音”进行研究的简单手段,或者将其视为一种反叛。假如我们可以说的话,完完全全复制一个同样的声音。就声音而言这并不是自然的。假如说固定声音、反复地对其进行倾听是“反自然的”,那么这种反自然性只会成为一种后天性的文化现象。[28]同注[27]。

在希翁的观点中,录音技术本身即带有反自然的反叛色彩,而录音技术带来的聆听受制于文化限定。希翁区别了声音的自然性、界定声音的文化性,以及听觉的人文性,为我们思考声音与听觉这一对声音景观研究的关键词拓展了学术空间。

总体来看,在声音景观视野下的音乐研究,存在“声音”与“听觉”的不同研究指向与路径选择,但总体呈现出偏向“听觉”文化研究的特征。笔者则期望回到谢弗最初提出声音景观时对声音与听觉的共同关怀,重新审视在声音景观研究中,音乐在声音层面所体现出“声音建造—听觉感受”不可分割的特性,从而探讨在后工业社会的声音景观中,将音乐还原到声音的研究存在“双向路径”的可能性。

作为民族音乐学的研究者与音乐民族志的撰写者,需要从声音的生产、制造、集成、运作——建造者出发,可以探讨建造者对声音的编码方式,选择建造不同声音编码的原因,建造者以声音作为社会阶层标志的愿望等;也需要从声音的感受者——聆听者出发,可以探讨听者感受声音的方式,选择声音的原因,聆听者以声音作为社会阶层标志的现象等。因此,以声音作为研究媒介,可以连接声音建造者与声音感受者,从而使民族音乐学包含理性分析与感性体验之双重内容。

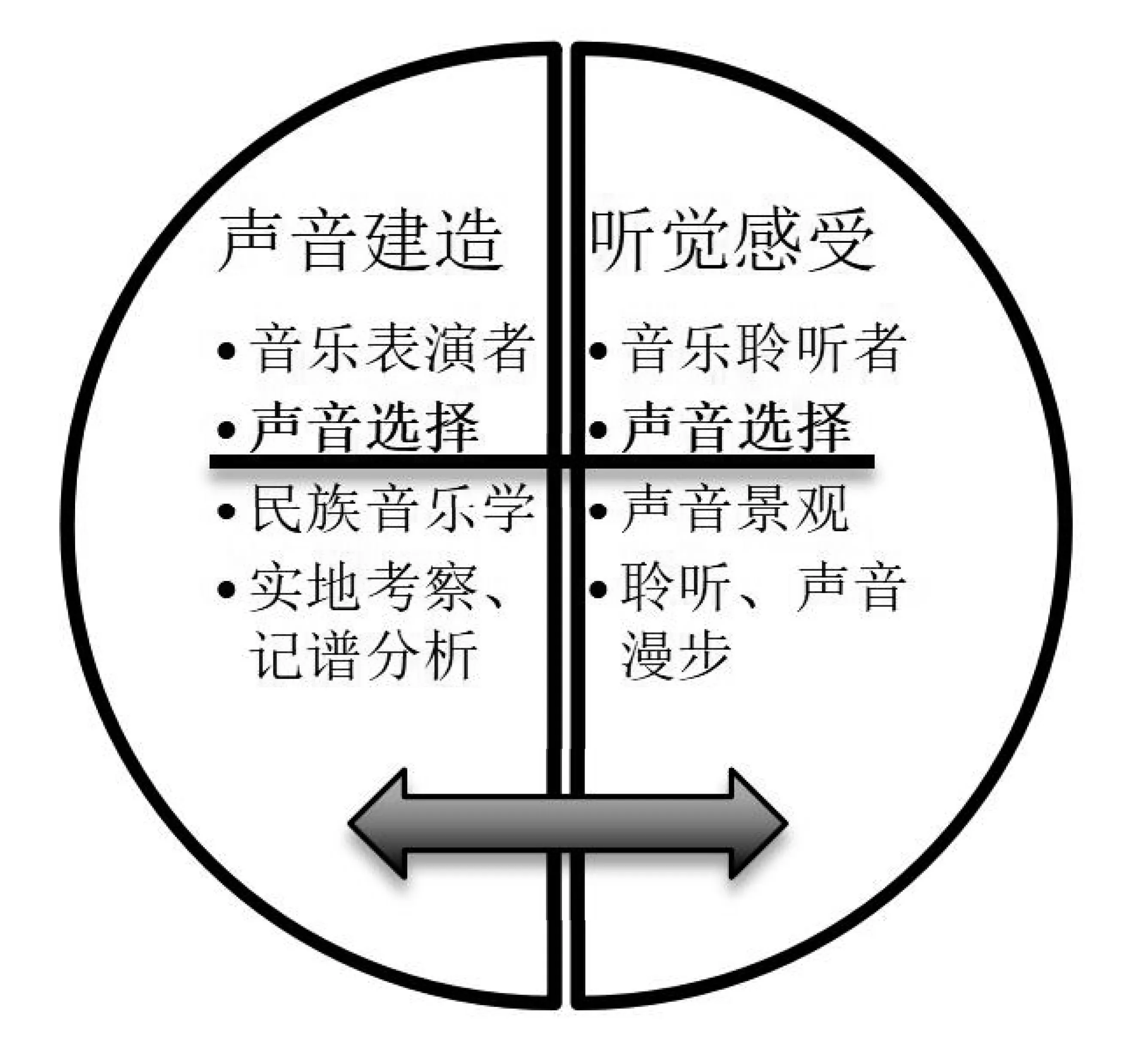

如果将音乐表演场域作为声音景观的研究对象,以民族音乐学与声音景观的双视角看待“声音—听觉”,则上述两种路径、两个方向(从声音到听觉的研究和从听觉到声音的研究)都具有不可或缺的意义。作为声音的建造者——音乐表演者,对声音样态和呈现方式的选择,以及选择的缘由,这些都是我们的研究对象。以音乐声音作为媒介,表演者在历史、文化、社会、经济和政治等诸多方面,呈现出各类可待研究的内容,这也是民族音乐学领域所擅长的。作为声音的感受者——音乐的聆听者,感受音乐方式的选择,或对欣赏音乐类型的选择,这些也是声音景观的研究内容。以音乐声音作为媒介,音乐的聆听者、欣赏者,是声音景观中听觉研究的具体观照对象,从而呈现听觉的人文性。

因此,民族音乐学与声音景观研究的融合点,在于对“声音建造—听觉感受”双向研究模式(见图1)的使用:一方面是以民族音乐学的田野考察、记谱分析方法切入,从声音建造方式出发,指向声音建造者如何影响听觉文化感知的研究;另一方面是以声音景观的聆听、声音漫步的方法切入,从听觉感知出发,指向对聆听者做出声音选择的阐释。

图1 “声音建造—听觉感受”双向研究模式

图1 所示的“声音建造—听觉感受”双向研究模式,并非对上述侧重声音与偏向听觉两种观念的折中主义,也不是对民族音乐学与声音景观两个研究领域的简单叠加,而是基于“声音选择”这一核心要点,在对民族音乐学研究的反思中,确立的一种互补模式。这一模式强调以下三个方面:(1)声音与听觉两个方面的不可或缺; (2)从声音到听觉和从听觉到声音的双向路径;(3)在声音建造与听觉感受过程中人对声音的主观选择。

以往民族音乐学研究,也关注表演者相关音乐的观念、行为和声音(梅里亚姆,1967),在音乐民族志文本中,也偶尔能看到研究者对听觉的阐释,但声音景观研究让我们反思到——这些研究缺少以体验为路径的感性认识,也缺失运用聆听研究方法来关注表演者与欣赏者的关系。以“双向研究模式”来观照音乐表演研究:当我们将音乐还原到声音的本质,“声音建造—听觉感受”是二位一体的同构状态,表演者与聆听者(或欣赏者、研究者)之间必然存在着双向关系;与此同时,我们还需要关注到声音建造者与声音感受者均拥有自主选择意识;在具体某个事项的研究中,会存在声音建造者占主导地位与声音感受者占主导地位的差异,那么,即便是在某一方占主导地位的研究中,也不要忽视另一方的存在意义。

笔者提出的“双向研究模式”,力图展现从感性到理性的研究过程,以及作为声音的音乐与历史、社会、文化的连接状态。民族音乐学对声音景观研究领域的涉足,可以在田野考察中增加聆听与声音漫步的内容,研究者在既保留以往以视觉为主导听觉为辅助的调查状态的同时,又增加以听觉为主导的调查方法,从而真正对音乐的声音层面给予阐释。

三、聆听与声音漫步——声音景观研究方法在田野考察中的实践

正如上文所述,“声音建造—听觉感受”双向研究模式,其目的是寻找民族音乐学与声音景观研究在方法论上的契合点。声音建造方式如何影响听觉文化感知的内容,我们可以通过田野考察的问卷调查、访谈及参与观察,收集公园和酒吧的表演者、组织者、管理者的表述与阐释。这是民族音乐学学者擅长的,本文不复赘述。关于听觉感知如何影响声音选择,这是本文着重讨论的内容。

笔者以声音景观研究方法—聆听和声音漫步,指导了中国音乐学院硕士研究生王莺晓与本科生李思钰的民族音乐学专业学位论文,分别对北京的公园和酒吧进行了声音景观的考察,针对声音存在和听觉体验进行分析。从这两个课题的论证结果可以看到,声音既存在社会身份的指向与象征,也存在消融社会阶层差序格局的作用,因此,声音具有“分界与混融”的双向社会意义。下文就两种方法在音乐民族志研究中的具体实践,以及带来的相关反思展开论述。

(一)个案研究目的与背景

选择酒吧作为声音景观研究对象,旨在对拥有音乐表演的酒吧声音状况进行描述,进而分析作为一种消费文化,酒吧声音景观对于消费者体验的影响,最终达到对酒吧消费群体的社会阶层分析。选择公园作为声音景观研究对象,旨在对城市公共开放空间——公园中的音乐舞蹈表演的声音景观特征进行描述,进而将声音与景观进行分类,分析不同声音景观所吸引的人群特征,最终阐释公园声音景观在消减社会阶层分化中的作用。其中,酒吧声音景观研究,主要运用了“聆听”的研究方法;公园声音景观研究,主要运用了“声音漫步”的研究方法。

1.聆听

“聆听”是一个让我们既熟悉又陌生的词汇。当它作为人类感知世界的方式时,它为每个人的听觉系统所时时使用;当它作为声音景观的研究方法时,我们还需要明确其具体的实践手段。

作为声音景观的基础研究方法,“聆听”不仅是“听见什么声音”,还包括“听到什么含义”。这意味着“聆听”研究方法,将以听觉的“生理—心理”方式切入声音的生态环境,进而展现人对社会、文化、历史、政治和经济等的感知与体验。因此,作为声音景观研究方法的聆听,包含了学习、训练、设计、融入、体验和理解等一系列过程。以“聆听”作为声音景观的基础研究方法,缘为听觉不仅是人类感受世界最基础与普遍的方式,还在于听觉也是自然社会科学与各类人文学科切入对人进行研究的共同路径,构成了各学科交流与对话的平台。民族音乐学对“聆听”方法的运用,在于其研究对象——音乐,是以声音状态存在的,聆听是感知与体验音乐的基本路径。

2.声音漫步

“声音漫步”(Soundwalk)是声音景观研究的主要研究方法,属于听觉层面的研究方法,目前尚未形成具体范式,“还处在不断被理解和定义的过程中”[29]矫英《声音生态学理念下的〈声景〉期刊研究》,上海音乐学院2013 年硕士学位论文,第38 页。。格瑞格·瓦斯塔夫(Gregg Wagstaff)认为:“人在‘声音漫步’过程中需要发现声音隐含的意义。”[30]Gregg Wagstaff. "[Kole] the Sonic Flaneur", Soundscape. Volume 5, Number 2, Fall/Winter 2004, p. 44.谢弗则总结道:“声音漫步不是一般意义的行走,而是通过乐谱和地图引导听者在行走中注意到特殊声音和氛围的一种声景探索方式。”[31]Murry Schafer, The Turning of the World, New York: Knopf, republished in 1944 as The Soundscape, Destiny Books, Rochester, Vermont. R. M.1977, pp. 212-213.维斯特卡柏(H. Westerkamp)将其定义为:“声音漫步是以聆听环境为主要目的的短途旅行,对我们所处的声音环境进行全面感知的实践方式。”[32]H. Westerkamp. "Soundwalking", Sound Heritage. Vol. 3, no. 4, 1974, p. 18.

笔者认为,“声音漫步”是感受者在有前期路线设计的声音场域中行走,从而记录声音样本,获得听觉体验。声音样本可以是录音设备记录声音样态,听觉体验是感受者对声音含义的感知与解读。因此,“声音漫步”也包含了“聆听”这一基础方法。

(二)田野考察方案设计

1.声音场域特点

酒吧音响空间,其边界相对清晰,因此可以选定其中某一相对固定的位置运用“聆听”的方法。公园音响空间,其边界相对模糊并存在交织的状态,因此适合用“声音漫步”的方法,须预先设计好行走路线,并给予采录分析。

2.三种聆听方式

在两个课题中,我们都共同使用了三种聆听方式:视觉聆听、盲人聆听和还原聆听。

所谓“视觉聆听”,是指日常边看边聆听的方式,为了区别于后两种聆听方式,笔者以突出视觉加聆听的状态来特别命名。虽然声音景观研究强调单以听觉感知世界的独特视角,但不可否认的是,我们多数人感知世界的方式是视觉主导听觉的,因此,在以音乐民族志的方式研究声音对一般人的影响时,对视觉聆听的测试、记录、分析是必不可少的。

“盲人聆听”是声音景观研究中产生的一种方法,[33]美国现象学家唐伊德(Don Ihde)在《聆听与声音:声音现象学》(Listening and Voice: A Phenomenology of Sound, Athens, Ohio: Ohio University Press, 1976, pp. 67-71)中提出聆听形状和表面的盲人实验,使盲人通过声音与手杖的感知来判断所处环境的状况,并通过蒙上眼睛来感受盲人是如何聆听与感知世界的,由此还原聆听物体与环境的样貌。强调给人耳以优先权,让聆听者蒙上眼睛,模仿盲人专注于以听觉获得信息的方式。相对于常人来说,盲人拥有更为敏锐的听觉能力,盲人聆听是对盲人的模仿。当正常人蒙上眼睛,排除视觉的辅助甚至是干扰,仅用听觉感知世界,借此达到对声音现场的听觉主导感知状态。研究者以蒙眼状态进入以听觉认知模式为主的田野调查,需要有一定时间的适应和训练,强化个人对声音景观的体验能力,将被动聆听意识转化为主动聆听意识。

前两种聆听方式都是在没有预期和假设,以及无须归类与解释的前提下进行的一次性聆听,核心问题是“我听到了什么?我对这个声音有什么感受?”“还原聆听”是研究者在安静的环境里,对录音设备所记录的现场声音进行反复聆听,收集声音景观中的各类细节内容,核心问题是“我能听到什么?”。

谢弗认为现代录音技术是对声音“原本”的一种“复本”,“复本”是对“原本”的临摹或分离。由此,谢弗预设了声音具有一种“本真性”,并提出“声音分裂”的概念,指涉由录音技术得到的“复本”有可能背离“原本”的自然状态。[34]R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester: Destiny Books, 1994, pp. 88-91.“声音分裂”概念的提出,有一定积极意义,对于录音技术的后续地位,以及相对于“原本”而言,用于音乐创作和声音景观设计领域中“复本”的正当性等方面,都引发了一系列思考。[35]Steven Feld, “From Schizophonia to Schismogenesis. On the Discourses and Commodification Practices of ‘World Music’ and ‘World Beat.’”, In Music Grooves, Essays and Dialogues, ed. Charles Keil and Steven Feld, Chicago: University of Chicago Press. 1994, pp. 258-260.此外,在谢弗对“原本”与“复本”之别的预设中,认为“复本是对原本的拙劣模仿,天然带有一种原罪,注定是对‘本真性’的脱离与违背”。沙弗则认为技术声音无好坏之分,关键看如何对其进行处理。[36]参见张聪《声音的乌托邦——R.M.谢弗自然主义的声音理论及其批评》,《山东社会科学》2018 年第1 期,第175 页。

笔者更倾向于沙弗的观念。虽然笔者也认为录音所得“复本”并不能作为声音自然客观状态的再现,因为话筒指向、录音位置都是人之主观选择,“复本”也仅是对“原本”的部分呈现,但是,“复本”与“原本”并无好坏之别、真伪之分。

反复聆听录音与录像资料,在民族音乐学田野工作的记录与梳理中也常用,它与“还原聆听”的差别在于:它是在已知空间中描述声音产生的机制与存在的状态;“还原聆听”的重点在于对声音的记录建构空间的边界、层次、类型。录音对现场的“复现”[37]“复现”是矫英在其硕士论文中对菲尔德相关热带雨林的“声音漫步”研究的阐释时首创的概念。“创作者把多段‘声音漫步’录音集合在一起,当其他聆听者来聆听时,‘声音漫步’录音体现的是一种热带雨林声音的‘复现’。”参见注[29],第44 页。,使研究者可以在耐心的状态下,以反复聆听的方式,对声音现场进行细节识别、声音分析与景观分类。

3.三种聆听身份

在两个课题中,我们都区别了三种聆听身份:聆听者A,受过声景训练,同时受过音乐训练;聆听者B,未受过声景训练,受过音乐训练;聆听者C,未受过声景训练,也未受过音乐训练。

我们认为,虽然人类先天存在聆听能力的差异,以及对特殊声景敏感度的差异,但耳朵是训练出来的,正如“视唱练耳课程”,可以训练提高学生对于音高、音程的辨识度一样,声景聆听训练,也可以提高对于声音种类、层次、范围的辨识度。执行两个课题的学生,在展开声景田野考察之前,都进行了两个月的声景聆听自我训练,以提高主动聆听能力和对声音的辨识能力。

声音是客观存在的,但对声音的感知度是因人而异的。因此,区别聆听身份的目的,在于通过比较三类聆听者的结果,理解同一声景对不同听觉能力者的共性与个性影响因素有哪些;对于声景具有不同熟悉程度的聆听者,对同一声景的感知体现出哪些相同与差异。

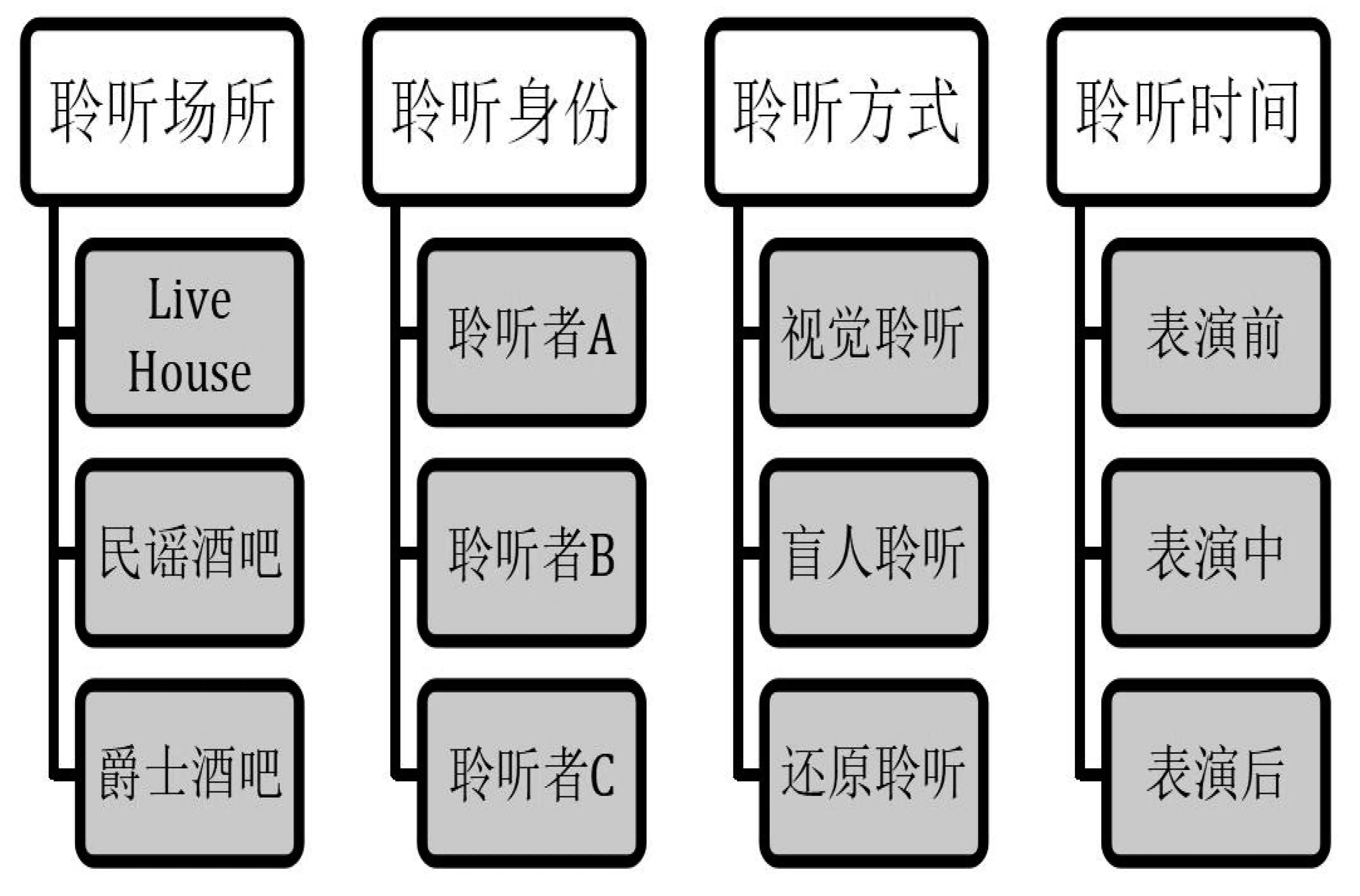

(三)两个个案的具体实施办法

1.案例一:酒吧声音景观研究

针对酒吧声音景观以音乐为主体,且在表演前后及过程的声景各异的特征,我们区别了聆听时间:表演前、表演中、表演后;此外,还选择了北京的三种音乐酒吧类型:Live House、民谣酒吧、爵士酒吧。每种类型选择一个具有代表性的音乐酒吧进行测试,分别请三种不同身份的聆听者,在三个不同类型酒吧的演出前、演出中、演出后,进行三种模式的现场聆听(见图2),并对个人感受进行记录。在三种聆听场合、聆听身份、聆听方式与聆听时间叠加后,我们建构了81 个样本模型。

图2 “聆听”在酒吧的具体运用方式

通过以上聆听样本的分析,辅以实地考察访谈,旨在厘清以下三个问题。其一,对于不同类型酒吧的声音建造者—酒吧管理者与酒吧表演者,希望为酒吧消费者提供何种声音氛围;其二,研究者以还原聆听的方式,描写出实际产生的声音氛围是什么;其三,从听觉感受者—酒吧消费者的角度理解,不同阶层类型的酒吧消费者体验到的声音氛围是什么。上述聆听方案的设计,可以使我们理解不同类型的酒吧声音,对于酒吧消费者感官影响的相同因素和不同因素,以及消费者因不同因素而导致的声景选择差异。

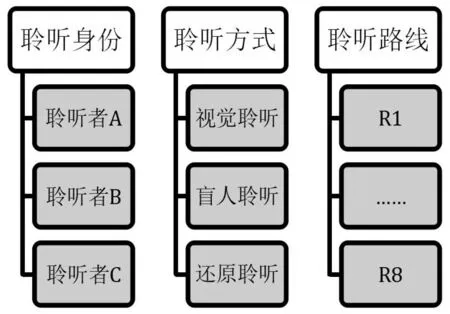

2.案例二:公园声音景观研究

针对奥林匹克公园声音景观存在于公共开放空间的特征,我们设计了声音漫步路线(见图3):“R”表示高频出现的音乐或舞蹈行为,设为本区域代表性的测点,“S”表示声音漫步开始地点,“E”表示声音漫步结束地点。本次是由8 个测点组成声音漫步调查路线,从“S”点出发,经过R1 至R8,最后在“E”点结束。其中,R1为嗨歌会,R2 为交谊舞,R3 为个人主播,R4 为鬼步舞,R5 为秧歌,R6 为水兵舞,R7 为群舞会,R8 为秧歌。

图3 奥林匹克公园中区声音漫步路线(李思钰制图)

公园声音漫步中的聆听身份与酒吧相似:聆听者A 为研究者;聆听者B 为公园音乐文化爱好者;聆听者C 为非公园音乐文化爱好者。聆听方式也使用了视觉聆听、盲人聆听、还原聆听三种(见图4)。不同的是:聆听者B、C 将先以盲人聆听做S 点至E 点的声音漫步,再以视觉聆听做同路线声音漫步,最后再以盲人聆听做同路线声音漫步;聆听者A 以视觉聆听、盲人聆听做声音漫步,此后对声音漫步录音做还原聆听。

图4 “声音漫步”在公园的具体运用方式

我们为聆听者B、C,选择先盲人聆听,再视觉聆听,最终仍以盲人聆听结束的缘由有二。其一,如果视觉聆听在前,盲人聆听在后,聆听者会对整个区域有一个视觉印象,在第二遍盲人聆听的时候,脑海里能够浮现对应的场景,这样仍然是视觉为主导,降低了盲听的意义。其二,两遍盲人聆听的目的不同。第一遍盲人聆听,尝试以听觉在某些区域找到声音标志。第二次盲人聆听再次走相同的路线时,关注的是相对第一遍盲人聆听能否感受更多声音信息或聆听体验。

综上所述,作为声景研究的基础方法——聆听,与作为声景研究的主要方法——声景漫步,是我们试图与音乐民族志写作相结合的两类方法。在运用过程中,我们也体会到,与以往的田野考察相比,这两种方法的运用,让我们回到声音主导、听觉主导的田野,回到音乐的感性认识,回归音乐的声音体验。

结 论

正如胡德所言,音乐是民族音乐学研究的主题(M. Hood,1973)。诚然,但是,我们还须进一步认识到,音乐既是一个可以被理性分析与阐释的对象,也是一个能被感性体验与感知的事物。因此,在音乐民族志的写作中,我们在关心演乐(making music)的同时,也需要关心听乐(taking music)。

作为人类建造声音的方式之一,音乐表演是民族音乐学描述、分析与阐释的核心对象,民族音乐学家不仅关注音乐表演是如何进行的,更关注人为何要表演音乐(T. Rice,1987)。民族音乐学也由此形成了各类理论与方法,探寻人类音乐表演过程中的共性与差异,以及音乐对于社会、文化、历史、政治和经济等具有何种影响,并力图给予阐释。

作为人类感受声音的方式之一,听觉常被视为耳朵接收声波的被动状态。然而我们需要认识到,人类的听觉也是一种在文化过程中形成的主观认知方式,正如马克思所言:“五官感觉的形成是迄今为止全部世界历史的产物。”[38]马克思《1844 年经济学哲学手稿》,载《马克思恩格斯全集》(第3 卷),人民出版社2002 年版,第305 页。听觉在人类文明的形成过程中被塑造,聆听的方式与内容受听觉的认知方式控制,因此,每个人对相同声音可能存在不同的体验。

总体而言,民族音乐学对于音乐表演的研究已有丰厚的成果。笔者提出“声音建造—听觉感受”双向研究模式,强调在音乐民族志写作中对音乐感受——音乐聆听,进行记述与阐释的重要性。声音景观研究,可以帮助民族音乐学学者从听觉的研究角度,重新审视对音乐感知与体验的研究路径,以及如何更为全面地展现音乐存在的意义。