剜洗前后的碑刻风格变化

——以《颜氏家庙碑》为例

2020-03-14李雨桐

◇ 李雨桐

一、碑刻“剜洗”

1.何为“剜洗”

洗碑:碑刻术语。古碑因风化剥蚀或人为磨损,后人依据原有旧画加以剔刻,谓之“洗碑”。但碑刻一旦被洗,字画精神难免大为逊色。

陈介祺曾经提到了“洗剔”,他认为剔刻并不是随意剜刻。他在《簠斋传古别录》中提到了剜洗碑刻有四种剔字之法,但是有一个重要的前提,就是不能损坏其刀口:

剔字之弊,刀剔最劣,既有刀痕而失浑古,其损字之原边尤甚,全失古人之真而改为今人心中所有之字……铜丝刷剔亦损字边,损斑见骨,去铜如错,古文字之一劫也,俗子以其易见字,每为之,谬之甚矣……碱剔尚可,须用大碱钝者,看破画之正中,时刻转动,听其斑之自起而字边仍不可动。醋渍去斑不可用……〔1〕

2.剜洗碑刻的原因

(1)拓碑过度

在《碑帖的鉴定与考辨》一书中,碑帖概述锤拓一节中提到在拓工椎拓碑刻时,有一最恶习惯,即每一次拓毕之后,就将所拓之石剜损少许,以为记号。下次再拓的时候,这块碑就已经被损坏,上次的拓本就借名增价。三希堂刻石就是最明显的例子〔2〕。

(2)风化侵蚀

注释:

〔1〕陈介祺《簠斋传古别录》,《石刻史料新编第三辑·第二册》,台湾新文丰出版公司1986 年版。第308 页。

〔2〕《碑帖的鉴定与考辨》,上海书画出版社2010 年8 月版,第6 页。

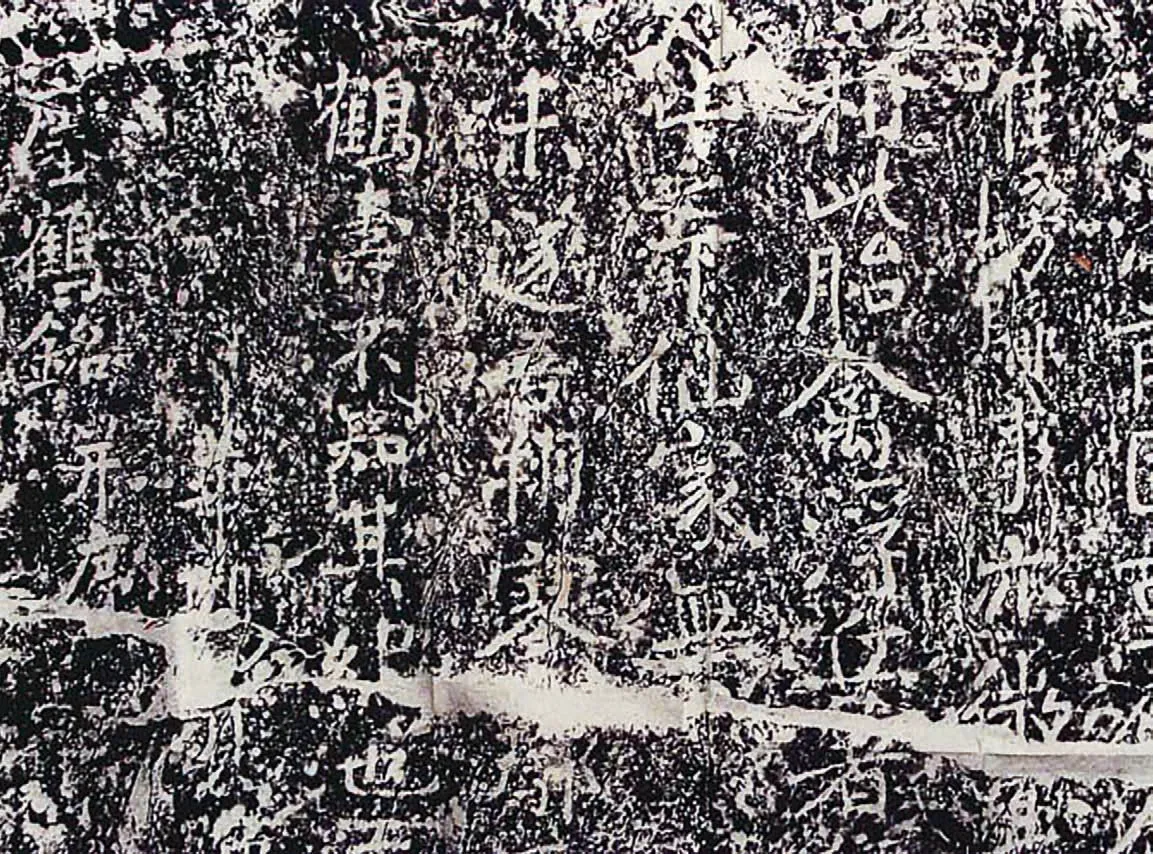

[北宋]《瘗鹤铭壮观亭别刻》旧拓 上海图书馆藏

张祖翼藏《西狭颂》及《跋》

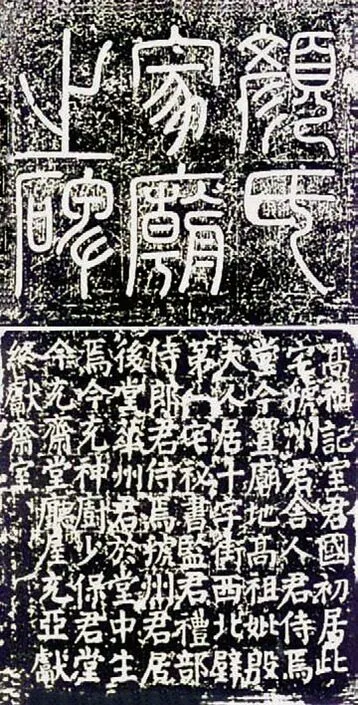

[唐]《颜氏家庙碑》(碑阳篆额及碑阴楷额)

除拓碑过度外,由于大多碑刻常年裸露于地面,甚至沦落在荒远偏僻的地带,体量巨大,难以移动,经历了几百年至上千年风化侵蚀,字迹模糊,有的已然漫漶不清。《语石》中讲道:

陕豫间庙碑、墓碑皆在旷野中,苔藓斑驳,风高日熏。又以粗纸煤烟,拓声当当,日可数十通,安有佳本?若先洗剔莹洁,用上料吹硾宣纸,再以棉包熨贴使平,轻椎缓敲,苟有字画可辨,虽极浅细处,亦必随其凹突,而轻取之,自然钩魂摄魄,全神都是。

马子云在《碑帖鉴定浅说》中也提到了碑刻古时候难以保存的事实:“吴越间古碑少,唐以后碑虽然有存于世者,亦多浅饰。若无庑廊覆盖,暴与四野,久而漫漶已至一字不存。燕赵间辽金经幢,多黄沙石,凹凸不平,拓出后似疮疤遍体。石质尤脆者,历年稍久,石面斑驳似蛇蜕,拂而去之如剥朽木,片片下落。”〔3〕

3.被剜洗过的碑刻

(1)《瘗鹤铭》

位于江苏镇江焦山著名摩崖石刻《瘗鹤铭》就常见涂抹油灰拓本。《瘗鹤铭》拓本有出水前后之分,水前本因椎拓不易,极为罕见。出水后又在石面多次反复涂抹油灰,修饰点画,以充旧拓。点画多寡、粗细皆可人为做作,更有人用凐水拓本冒充“水前本”,今天我们到焦山碑林还能隐约看到《瘗鹤铭》崖石上的油灰痕迹。市面上流通的《瘗鹤铭》拓本,凡遇中上石之“遂”字走字底完好者,绝大多数是“镶嵌补刻”而成〔4〕。在《瘗鹤铭》新解中〔5〕,陆宗润教授曾经提到:《瘗鹤铭》铭石坠江以前铭文的完本还没有被发现。当地人因为《瘗鹤铭》已经碎裂坠入江中,为方便游览,便有人在附近的崖壁上做了翻刻。此翻刻所拓便是世称的“壮观亭别刻”,这个翻刻本的旁边应即为壮观亭,现在已经遗踪难觅了。《焦山志略》记载,《壮观亭别刻》被明人凿灭下半部分,另题他字。根据对《壮观亭别刻》的实地考察,发现翻刻时保留了某些缺字缺笔的部分,特别是上部最右侧的题名三行十二字(主要是现在三号石的内容),可以证明,“壮观亭别刻”很可能是北宋人根据当时崖上尚未坠江的上半部残存文字,椎拓后翻刻的残本,故其字体与文字内容都与原刻本非常相似,是研究《瘗鹤铭》的重要史料。

在大约唐代天宝年之前,《瘗鹤铭》下半部分的铭石被雷击,随后坠到江里,此铭石只有在冬季的枯水期才露出水面。冬日的江边严寒刺骨,因此如要湿纸贴石,去扑墨拓石困难非常。尤其是文字朝下,更要掘沙,把身子放在石下仰卧而拓,墨汁向下流淌,异常艰难,故而许多人求之不得,只有欧阳修得到了六十多字。清朝康熙五十一年(1712)冬天,陈鹏年(字沧州),也就是闲居镇江的前苏州太守出资雇佣工人,用了三个月把铭石从江里捞出,由此椎拓《瘗鹤铭》容易许多。但由于椎拓的便利,椎拓之人众多,导致《瘗鹤铭》快速破损,之后不断剜刻修凿,使文字变形,因此大大降低了《瘗鹤铭》书法艺术价值。

(2)《西峡颂》

2003年,“首届《西狭颂》汉隶研讨会”在成县举行,上海博物馆研究员陶喻之先生再次提出“《西狭颂》是否经吴大澂刻洗”一说。这一说法源自清末民初桐城张祖翼,他在自藏乾隆木《西狭颂》拓本(现藏上海博物馆)题跋中称:

此本于光绪二十七年(1901)辛丑四月得于全椒吴氏,山尊先生故物也,其后嗣式微甚矣,此为乾隆拓本无疑。光绪初年吴县吴清卿(大澂)中丞视学陕西,亲至其下椎拓,恶其模糊,命工刻之,故今日拓本较旧本清楚太(大)半,而生气索然,且觉臃肿,是此碑之毁于吴也,与毁于水火等,数千年宝物至今日而失其真,可惜哉。余又有一本,为嘉庆间陈受笙(均)先生所拓,墨色逊此,匀厚而精采相等,均宝而藏之。光绪二十七年辛丑八月甲子朔越十四日丁未,张祖翼书于荷花江村槎亭之下装裱甫俊也。

光绪三十四年(1908)张祖翼再跋端方《西狭颂》藏本云:

《李翁西狭颂》近拓较旧拓本肥肿,加以吴愙斋中丞用油石灰补剜而拓之,无一字之模糊而神气失矣。此乃乾隆时拓本,后附题名十二行,颇为难得,惜缺“李瑾”以下四行。碑为仇靖书文,与《衡方》武斑《郙阁颂》皆汉石中仅见者。赵晋斋谓“惠安西表”四篆字即此颂之额,拓者以其高险不易施工,故往往遗去云。戊申上元张祖翼记。

表一

从以上跋语看,张祖翼始终认为《西狭颂》摩崖曾被吴大澂洗剔过,甚至是“用油石灰补剜而拓之”。在古代,置身书斋,翻检藏品,雅集共赏,点评真伪,大抵是饱学之士以一种休闲姿态修身养性的治学之道,这既有集思广益、纵横综合比较的准确性,也不乏不顾原刻而拘泥于拓本的局限性。由于拓手有高下,拓本因而也就有逼真与失真之别,如果不将拓本与原物相对照,有时失之毫厘会差之千里。

(3)《颜氏家庙碑》

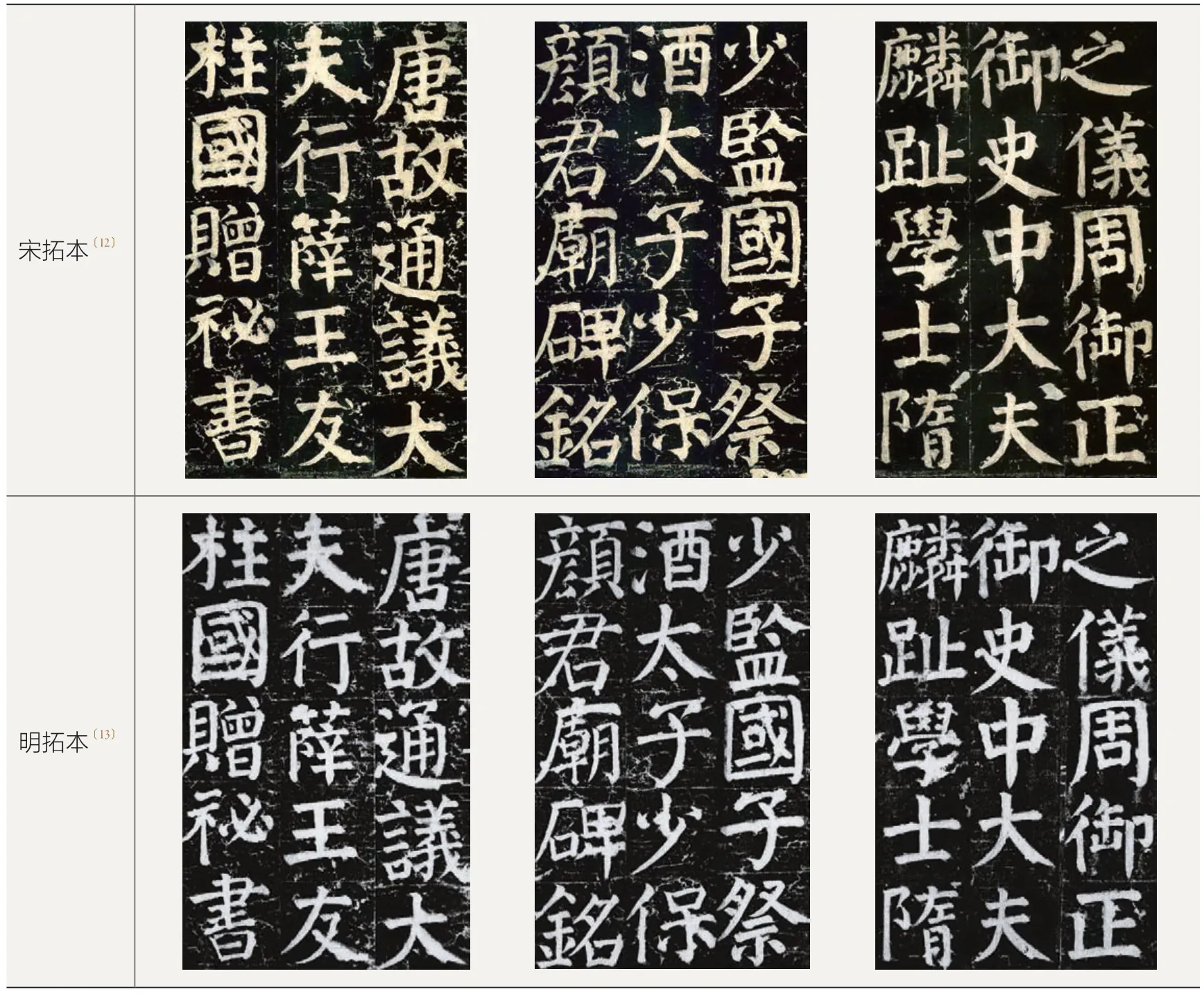

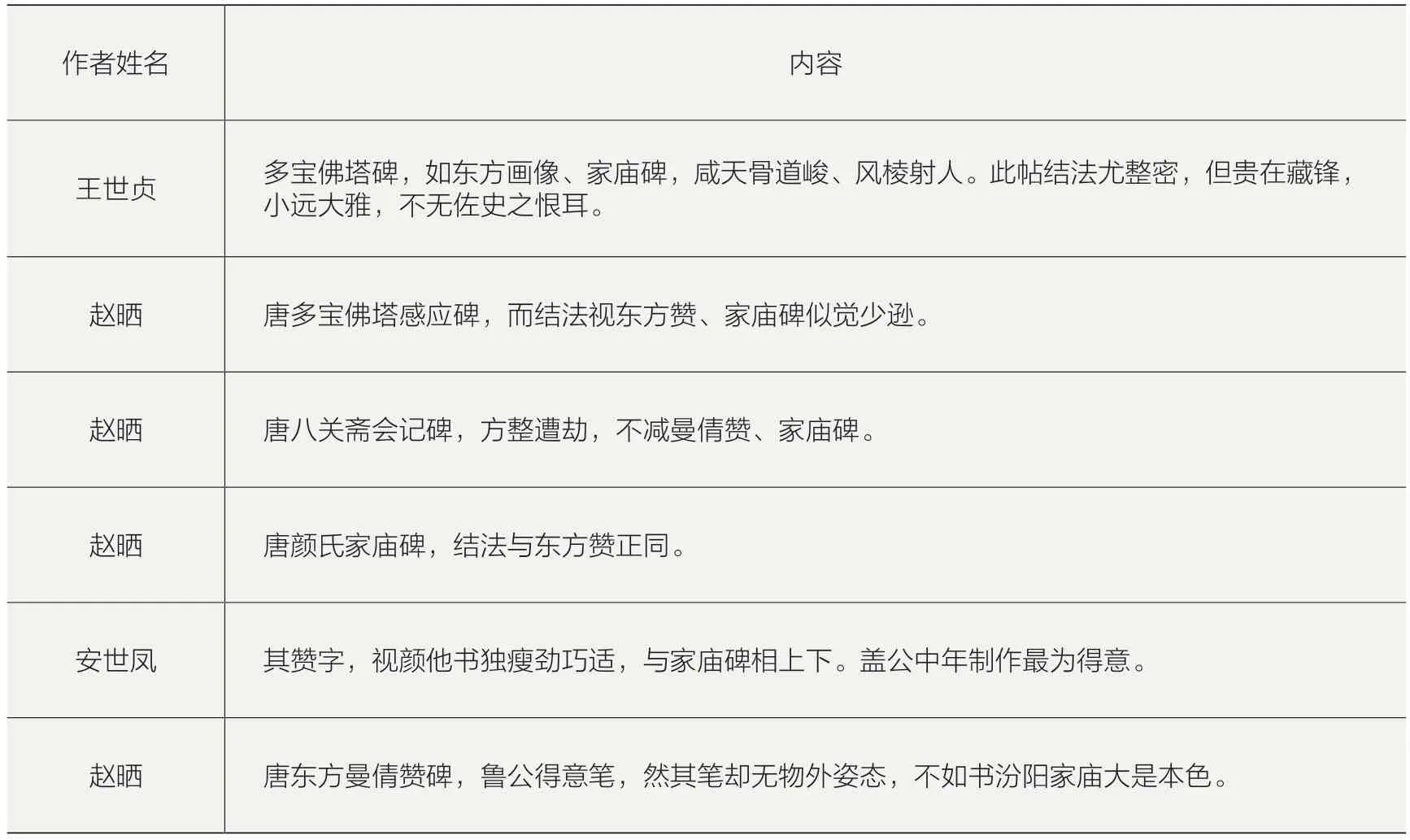

据《校碑随笔》(方若撰)记载,“正书碑四面刻两面各二十四行,行四十七字,两侧各六行,行五十二字,有额篆书阴文六字,在陕西西安。第三行 祠堂之颂’之 祠’字 司’钩笔唯宋拓本完好,明拓已凿粗矣”〔6〕。

马子云于《碑帖鉴定》中记录《颜氏家庙碑》:

以前各家均记载三行“祠堂”之“祠”字右钩笔完好者宋拓也。明拓已剜粗矣。“祠”字钩笔未损本甚稀,一般是以明拓涂描“祠”字钩笔以欺人。余见张效彬之真“祠”字钩笔未损本,较明拓各本字微瘦,字神格外充沛,“祠”字钩笔,上直微粗,口字稍损,较深而神足,与颜勤礼碑之字相似。伪本“祠”字钩笔上竖而细,口字完好,是按其它字之笔迹描之。余以校对,不但“祠”字未损,还有其他字,今记之以免受欺:

如碑阳首行“大夫”之“夫”字,捺笔完好,二行末“李阳冰篆额”之“阳”字第三撇未损,“冰”字完好,“额”字右“页”字左直笔未损,伪本“阳冰额”三字皆损,以上四字未损,则“祠”字是真正之完好本,四字已损而“祠”字钩笔未损,是涂描“祠”字以欺人者。此碑至今虽然完好,然各字因传拓过多,字口已肥,精神差矣。〔7〕

注释:

〔3〕马子云《碑帖鉴定浅说》,紫禁城出版社,第33 页。

〔4〕仲威《碑帖鉴定概论》,上海古籍出版社2014 年8 月版,第66 页。

〔5〕陆宗润《〈瘗鹤铭〉新解》,《中国书法》2013 年09 月,总第245 期。

〔6〕〔清〕方若《校碑随笔》,天津中东石印局1900 年版。

〔7〕马子云、施安昌《碑帖鉴定》,广西师范大学出版社1993 年12 月版,第348 页。

《颜氏家庙碑》的相关著录首见于《墨池编》卷十八。其精良拓本有宋拓本与明拓本。故宫博物院藏有宋拓本(马子云、施安昌著的《碑帖鉴定》所刊的故宫藏本“简称马本”),柏克莱加州大学东亚图书馆藏三井听冰阁明末清初拓本。

表二

表三

表四

表五

二、《颜氏家庙碑》

1.《颜氏家庙碑》的遭遇

赵崡《石墨镌华》:“李阳冰篆额,颜鲁公撰并书,石四回环转,制法精工,庙不知在何处,后毁,宋初有李延袭者,语郡守移置文庙。”〔8〕吴宽《家藏集》:“按跋尾此碑遭兵乱,仆于野,宋太平兴国韦年都院孔目孔延袭始移置府城孔庙中,而碑幸完。”〔9〕从各种古籍著录中看,《颜氏家庙碑》的遭遇异常坎坷,因此由于风雨侵蚀甚至损毁后而进行剜刻并不足为奇。

由于《颜氏家庙碑》的流传过程并不十分顺利,因此其拓本在当时也是难得一见的珍品。吴宽亦是明朝一位痴迷收藏书画的书家。他在所题《跋颜氏家庙碑》的跋语中表达出在久知《颜氏家庙碑》之名后才始从友人那里获得此碑碑拓的感慨:

此唐颜氏家庙碑……予知碑名久矣,恨不可得。同年周公瑞都宪巡抚陕西始寄至,犹恨缺其额耳。盖以碑额为无用,多不拓,或碑弯工人艰于拓而置之。不知碑无额如物无首,为完物乎?况此额为李阳冰篆书,可谓二绝,何可缺耶?〔10〕

吴宽对久知《颜氏家庙碑》之名而未得其拓之事心生怏怏之情,体现出他渴望一睹颜书风采的迫切愿望。而在得到了《颜氏家庙碑》的拓片后又因缺少碑额不能使之完璧又使他感到有些遗憾。在另外一则题跋中,他又对所得颜书拓片因残缺不全产生了疑惑:

此颜鲁公干禄字也,按成都勾咏跋,刺公尝湖州,此刻初在其宅东厅,后翻刻蜀中……予所得乃全幅,然缺平声字,虽上声亦不完。岂是二石或一石而两面书之,予所得者乃其半耶?或所谓巧缺而不可推究者耶,然不应缺之多也。〔11〕

文献资料中虽不见他学颜书的记载,但他仍饱含着收藏颜书的热情,从吴宽的题跋中可以看出当时对《颜氏家庙碑》的推崇以及因碑刻几经辗转,精良拓本难以寻觅。

2.《颜氏家庙碑》宋、明拓对比

(1)局部对比(见表一)

总的来说,两个拓本中文字的外轮廓有明显的差异,宋拓本的线条边缘碑味浓厚,涩势明显,斑驳凝重。而在明拓本中,线条的边缘偏规整,无太多金石斑驳之感,圆润滑腻,如“仪”字单人旁中竖画,与“御”字中的竖画,明拓本已无宋拓本中的轻重变化。另外,明拓本中明显可以看出修补痕迹,多处缺损已被补上。明拓中的修补已经加入了明人的审美习惯,比如用笔精到、出尖犀利、横画比之竖画较细。

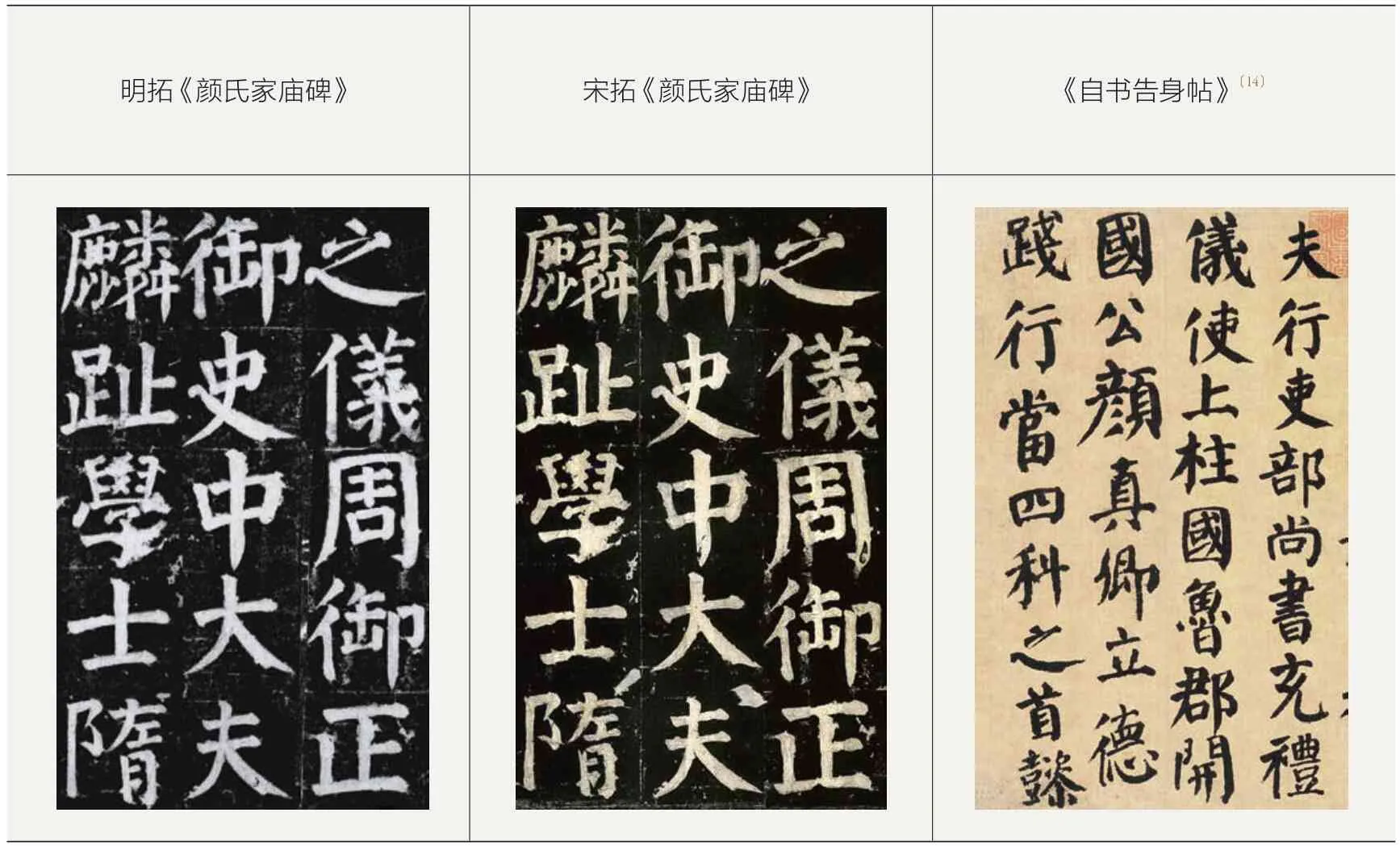

(2)单字对比(见表二)

三、《颜氏家庙碑》与颜真卿其他诸碑帖之对比

1.《颜氏家庙碑》与《自书告身帖》之对比(见表三)

《自书告身帖》,楷书纸本,凡三十三行,二百五十三字,结衔小字十三行,传为颜真卿所书的墨迹。今藏日本中村不折氏书道博物馆。该帖端庄朴厚,苍劲有力,用一种高古气象和庙堂之气,为其晚年风格成熟时期的代表作品。

由于《自书告身帖》也为颜真卿72岁所写,与《颜氏家庙碑》同期而作,并且是为数不多的墨迹本,与《颜氏家庙碑》明拓本相比较,更能看出其中端倪。《自书告身帖》中的笔画提按变化相对于《颜氏家庙碑》明拓本来说更为明显,尤其是竖画中段提起的动作,在《颜氏家庙碑》的明拓本中表现得不够明显。

历来“篆籀气”被认为是颜真卿的书法的重要特征,在《六研斋笔记》中李日华有这样一段与颜真卿书法有关的记载:

赞皇县檀山上有周穆王刻石四大字,曰“吉日癸巳”,笔力遒劲,有剑拔弯张之势,閟重岩绝壑者数千年……余令西陈时遣力拓得一纸,披玩有味,知颜清臣正书、张伯高草圣皆于此中出,世人溺于晋宋行押,唯取姿韵,古法亡矣。〔15〕

李日华指出了颜真卿的书法是从篆籀中来。此外在名人著录中也有对颜真卿类似的评价:

今观诸家庙碑,偏旁多用篆隶法,文亦高古。〔16〕

余尝评颜鲁公家庙碑以为今隶中之有玉筋体者,风华骨格庄密挺秀,真书家至宝。〔17〕

澄师帖极伟劲,而小过于拙,有篆籀意。〔18〕

锥沙印泥纷并出,大篆古隶藏其真,悬崖吐溜忽百丈,坠石小转回千钧。〔19〕

体兼正行草,笔出分篆,初看使人惊,愈看愈自肃然心服。〔20〕

而通过对《颜氏家庙碑》宋、明拓本与《自书告身帖》对比,可以明显看出宋拓本中的提按变化、线条的涩势与颜真卿的书写面貌更为接近。虽然这种线条的凝重感、毛涩感可能是由于风化、碰撞所造成的斑驳之感,不一定是人刻意而为。但相对于明拓本明人剜洗后的滑腻线质来说,宋拓本中的结实、劲健、朴茂的自然状态则是更有篆籀意,也更加符合颜真卿书写的本来面貌。

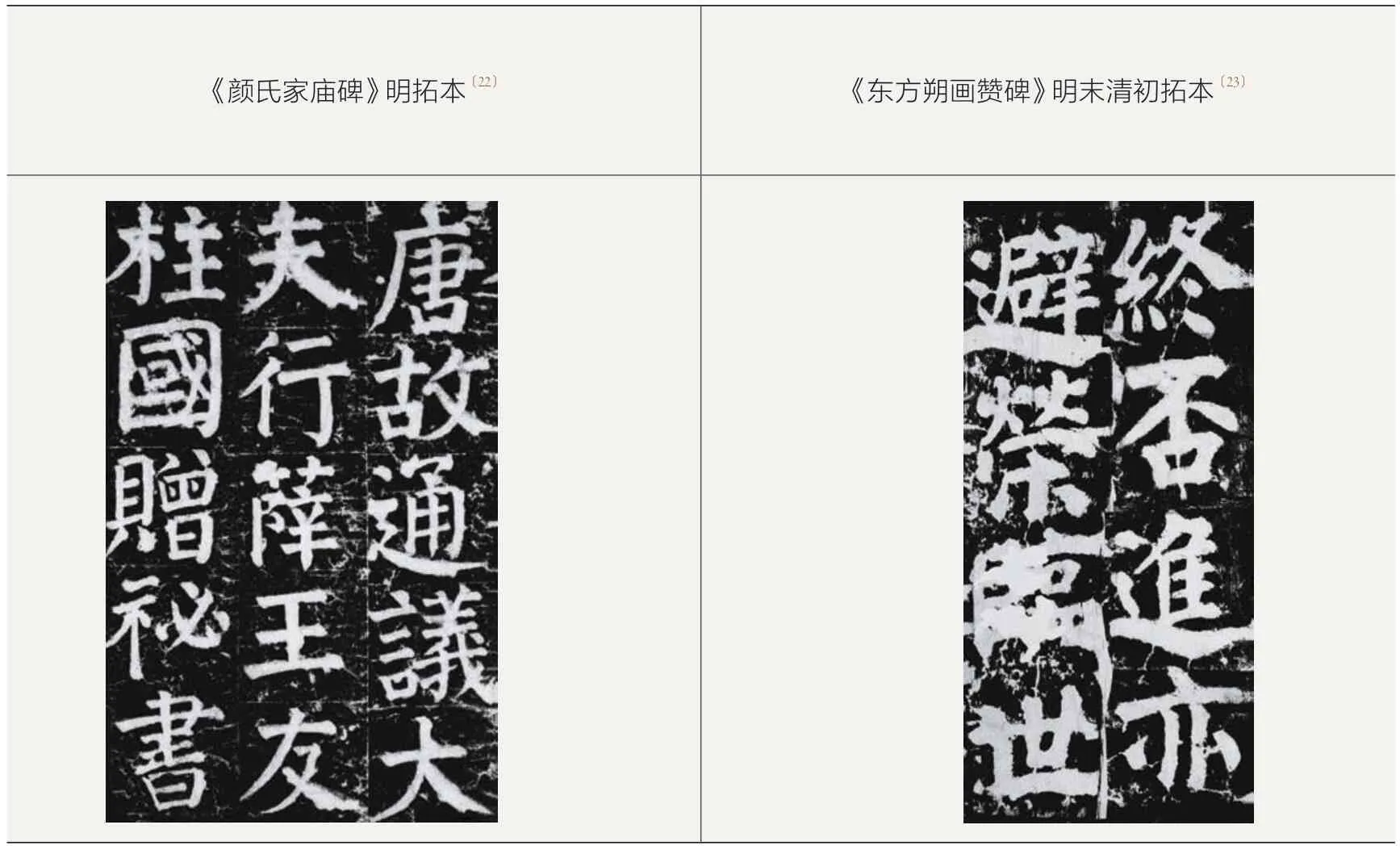

2.《颜氏家庙碑》与《东方朔画赞碑》之对比

《东方朔画赞碑》为颜真卿天宝十三年(754)颜真卿出守平原之时与人访游东方朔神庙,见其中的碑文磨损不堪,感叹之余,就挥毫依照旧文重书,后复刊于石,并撰写碑阴记,借以抒发对东方先生的仰慕之情。镌刻完工时,正值安禄山反叛,石刻被藏匿于土中。十余年后,由吴子晁起立于庙前。颜真卿书此碑时46岁,正值壮年,神明焕发,意气干云,颇为后世珍重。

明人著录题跋中所涉及的与颜真卿书法风格描述有关的资料中,《石墨镌华》中谈到“唐颜氏家庙碑,此书结法与东方赞正同,劲节直气,隐隐笔画间”。说颜氏家庙碑结法与东方赞较一致。

明人关于《颜氏家庙碑》与《东方朔画赞碑》的评论见“表四”。

从明人对颜氏各碑之间的比较来看,《颜氏家庙碑》与《东方朔画赞碑》是两个最经常被与他碑对比的参照对象,且常同时出现。明人常把此二碑放在一起同颜氏其他诸碑相比较,说明两者之间似乎存在着某种联系。

而从赵晒与安世凤对这两件作品的比较中可以看出,两者之间有着一些共同之处。如安世凤认为《颜氏家庙碑》与《东方朔画赞碑》堪称伯仲,难分高下。赵晒亦认为两者之间结法相同,在结构上强调了二者的共同特点。苏东坡于《题颜鲁公书画赞》中云:

颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉化,而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是。〔21〕

从苏东坡跋语中可得知,宋人可见的《东方朔画赞碑》拓本有“清雄”之貌,而通过《东方朔画赞碑》明末清初拓本,可以看出其中字迹与苏东坡所云不符,并无“清雄”的面貌,反而有“臃肿”之感,明显有被剜洗的痕迹。(见表五)

《东方朔画赞碑》的精拓本非常少见,宋拓本剜凿较少,缺损之字尚可辨别。由于此碑石质较为粗劣,随着时间的推移剥落增加,碑石的下半部分剥落尤其严重,很多字已经不能识别。此碑刻有翻刻本,其中也有翻刻精良的。原石经过多次剜刻,已然面目全非。传世的宋拓本为最佳,但是将《颜氏家庙碑》明拓本与《东方朔画赞碑》明末清初拓本对比来看,不难发现两者的共同之处是外轮廓过于整洁,都是为后人剜刻所致。

四、剜洗前后风格研究对学书的启示

通过对《颜氏家庙碑》明拓本与宋拓本的对比,可以看出剜洗后所拓的明拓本中的点画加粗许多,其中横画尤为明显,且线条外轮廓更加平滑。这就表示颜体本身的风貌并不是一味厚重,其笔画中也不乏清刚之气。如果我们只看到颜体的“厚重”而没有关注到其前期洗碑之前的样貌,对颜体的认识将会有局限性。在研究任何一种书体时,我们先要做的工作并不是即刻临写。在很多情况下,我们首先要了解其历史背景,从更高的层面上去认识其特征,把握其所存在的历史必然性,这样才知道所要学习的本质是什么,而不至于沦为只会技法的写字匠。

近年善本碑帖的收藏和研究又重新回归大众视野,碑帖是文物收藏的重要类别,也是金石学的一个分支,源于唐而盛于宋。黄庭坚有诗云:“孔庙虞书贞观刻,千两黄金那购得?”可知能得一件佳作精拓是极不容易的,普通爱好者更是望尘莫及。在这种情况下,对于书法研究者来说,拥有一部“下真迹一等”的版本便心满意足了,但是在拿到碑帖去研究学习时,要注意不少碑刻曾经遭到剜洗这一史实,因此需要推敲碑帖本来面貌,取其精华,去其糟粕。

注释:

〔9〕〔10〕〔明〕吴宽《家藏集》,卷五十五,跋颜氏家庙碑,文渊阁四库全书本。

〔11〕〔明〕吴宽《家藏集》,卷五十五,跋颜鲁公干禄字石刻,文渊阁四库全书本。

〔12〕故宫博物院藏宋拓本。

〔13〕〔22〕《柏克莱加州大学东亚图书馆藏碑帖》,柏克莱加州大学东亚图书馆编,上海古籍出版社2008 年版,第177 页。

〔14〕日本中村不折氏书道博物馆曾藏墨迹本。

〔15〕〔明〕李日华《六研斋笔记》,卷四,文渊阁四库全书本。

〔16〕〔明〕郑真《荥阳外史集》,卷三十五,文渊阁四库全书本。

〔17〕〔18〕〔明〕王世贞《弇州四部稿·续稿》,续稿卷一百六十七,文渊阁四库全书本。

〔19〕〔明〕王世贞《弇州四部稿·续稿》,续稿卷二十二,文渊阁四库全书本。

〔20〕〔明〕张丑《清河书画舫》,卷五上,文渊阁四库全书本。

〔21〕《苏东坡全集》,北京燕山出版社2009 年版。

〔23〕同〔13〕,第170 页。