一株扁刺蛾病毒TsNPV的分离鉴定

2020-03-13王金昌刘卓荣占智高况文东关丽梅

王金昌,靳 亮,刘卓荣,占智高,况文东,关丽梅

(江西省科学院微生物研究所,330096,南昌)

0 引言

扁刺蛾(Thosea sinensis Walker)属于鳞翅目中的刺蛾科,又名黑点刺蛾、洋辣子。扁刺蛾分布广(东南亚一些国家和我国23个省份均有分布)、食性杂(寄主达37科71种)[1-2],主要寄主有油茶、茶树、核桃、柿、枣、苹果、梨、乌桕、枫香、枫杨、杨、大叶黄杨、柳、桂花、苦楝、香樟、泡桐、油桐、梧桐、喜树、银杏、桑、栎、板栗等林木和果树。

扁刺蛾在南昌1年发生2~3代[3],幼虫龄期为:1龄2 d,2龄3-4 d,3龄5-6 d,4龄7-8 d,5龄6-9 d,6龄5-10 d,幼虫历期约28-40 d左右[4],为害时间从5-10月长达半年。扁刺蛾在南昌的寄主达30科43种植物[4],是江西省的主要食叶害虫之一,低龄幼虫可将叶片吃成网状,残留叶脉,4龄后则食成缺刻和孔洞,仅留叶柄和主脉。6龄后食量大增,将全叶食尽,造成果实减产[5]。一般情况下叶片损失10%~15%,严重时可达30%以上[6];扁刺蛾聚集产卵及幼虫间的相互吸引导致扁刺蛾幼虫在某一棵寄主上高密度聚集,食光整棵树的叶片,严重时导致树木死亡[7]。

扁刺蛾幼虫除危害树木外,幼虫触及人的皮肤可引起皮炎,受刺部位有剧烈灼痛感,重者剧痛难忍,少数可伴有头痛、头昏、恶心、呕吐、心悸、周身不适及局部淋巴结肿痛等症状[6,8-9],刺蛾变应原似可引起变应性哮喘[10]。因此防治扁刺蛾,既有生产上的经济价值,又具有保障人类身心健康的重要意义[11]。

蔡秀玉等于1964年7月在北京首次发现扁刺蛾核型多角体病毒(Thosea sinensis Nuclear Polyhedrosis Virus,TsNPV),其后相继在江西、河北、安徽、湖南、山东也发现TsNPV。该病毒能够通过水平扩散和垂直传递在扁刺蛾种群内传播,自然感染率一般为43%,高时可达70%~87.2%以上,甚至达100%,是控制扁刺蛾种群数量的重要生物因子[12-14]。

近年来,扁刺蛾在南昌各小区、道路、果园和茶园泛滥成灾,防治扁刺蛾可采用人工抓捕扁刺蛾幼虫,清除虫茧,用灯诱杀成虫等辅助手段,目前主要是用化学农药防治[15]。但化学农药的大量使用,不仅造成林区的农药残留超标,而且在杀灭害虫的同时也伤害了害虫的天敌(螳螂、猎蝽、剌蛾广肩小蜂、刺蛾紫姬蜂、寄蝇、绒茧蜂、赤眼蜂等[6]),破坏了生态平衡,同时还容易引起害虫的抗药性,不利于有害生物的可持续控制。最好的办法是采用生物防治,其中喷施TsNPV病毒制剂是最有效的手段。

在江西省南昌市艾溪湖湿地公园里发现扁刺蛾幼虫自然死亡的虫尸,通过研磨虫尸、离心纯化,再次感染扁刺蛾,得到了更多病毒样死亡症状的虫尸。经过再次样品纯化,电镜切片观察,初步判定该病原物是一种多角体病毒,同时进行了生测实验。

1 试验部分

1.1 实验材料

1.1.1 生物材料 供试扁刺蛾幼虫:江西省南昌市艾溪湖湿地公园里大叶黄杨生长的扁刺蛾幼虫。养虫器皿:禧天龙迷你收纳盒。人工饲料:大叶黄杨带叶片的枝条(饲喂前用无菌水洗涤3次,晾干,用紫外线照15 min)。病毒来源:江西省南昌市艾溪湖湿地公园里大叶黄杨扁刺蛾幼虫自然死亡的虫尸。

1.1.2 试验药剂及器材 病毒制剂:自已分离的TsNPV。

1.2 TsNPV病毒实验

1.2.1 TsNPV病毒室内增殖实验 把TsNPV病毒原液用无菌水稀释至1×106PIB/mL,用塑料喷壶喷洒到大叶黄杨带叶片的枝条上,阴干后放入禧天龙迷你收纳盒内,接入采集的4-6龄扁刺蛾幼虫。28℃,光照周9:15饲养至扁刺蛾幼虫全部死亡。其间每天注意观察,饲毒48 h后换上新鲜的大叶黄杨带叶片的枝条,及时取出病死扁刺蛾幼虫置4℃冰箱保存。

1.2.2 TsNPV病毒的提取 取扁刺蛾幼虫死亡的虫尸,用已灭菌的0.02 mol/L pH7.2 PBS浸泡10 min,激烈振荡或涡旋1 min,用3层沙布过滤,滤液进行差速离心数次(先800 r/min离心5 min,取上清;再以4 000 r/min离心5 min弃去上清,无菌水悬浮),直至获得较纯净的多角体为止。在光学显微镜下,用血球计数板计数并拍照,病毒液置4℃冰箱保存。

1.2.3 TsNPV病毒超薄切片样品制备与电镜鉴定 将纯化的病毒多角体迅速用电镜专用戊二醛前固定,用0.1 mol/L PBS漂洗后,用1%四氧化锇后固定,用0.1 mol/L PBS漂洗;用30%~100%丙酮梯度脱水;用环氧树脂包埋、聚合;半薄切片定位,超薄切片机切片。醋酸铀和梓檬铅溶液双染色染色后将制好的切片铜网置于200 KV冷冻透射电子显微镜FEI Tecnai G20下,加速电压为200 V,拍摄电镜照片。

1.2.4 TsNPV病毒的室内生测试验 将TsNPV病毒用无菌水进行梯度稀释成1×107PIB/mL,1×106PIB/mL,1×105PIB/mL,1×104PIB/mL,1×103PIB/mL,1×102PIB/mL,1×101PIB/mL的6个浓度。用每个浓度TsNPV病毒液分别浸泡大叶黄杨带叶片的枝条,晾干,进行喂饲实验。每个浓度做为一组,每组放入一定数量的扁刺蛾幼虫,分别放在已消毒的容器内用湿纱布扎紧封口,涂无菌水作对照,重复2次。感染24 h后加入新鲜清洁叶片继续饲养。按试验要求进行观察记载。计算死亡率,计算个不同病毒浓度的致死中时间,所得数据应用SPSS软件进行方差分析。

2 试验结果与分析

2.1 扁刺蛾核型多角体病毒TsNPV扩增结果

扁刺蛾幼虫感染病毒后食欲减退,行动迟缓,显病幼虫先期体色变黄,最后呈黄褐、灰褐或黑褐色,幼虫死亡后,躯体变软,体内组织液化,表皮松弛易破,流出乳白色至褐色脓汁,无臭味,呈典型“液化型”病症,见图1。取液化的扁刺蛾幼虫血细胞和脂肪组织压片,可以观察到在细胞核内增殖的核型多角体病毒,扁刺蛾核型多角体病毒TsNPV扩增成功。

扁刺蛾幼虫感染TsNPV病毒8 d后全部死亡,收集虫尸用PBS浸泡,激烈振荡后差速离心提取TsNPV,用光学显微镜镜检可见折光性很强的病毒多角体,TsNPV镜检结果见图2。

图1 幼虫感染病毒死亡后,呈典型“液化型”病症图

图2 TsNPV多角体镜检图(折光性很强的为病毒多角体)

2.2 扁刺蛾核型多角体病毒TsNPV电镜鉴定

经中科院武汉病毒研究所电镜室进行超薄切片电镜鉴定,此多角体病毒为不规则多面体,呈五边形至近圆形。病毒粒子杆伏,单粒包埋于蛋白质中,见图3。从感病幼虫的病症,多角体和病毒粒子的形态与大小,按国际病毒分类委员会第4次报告,该病毒属杆状病毒科,经鉴定为核型多角体病毒[16-18]。

图3 TsNPV切片的200 kV冷冻透射电子显微镜图

2.3 TsNPV病毒生测结果

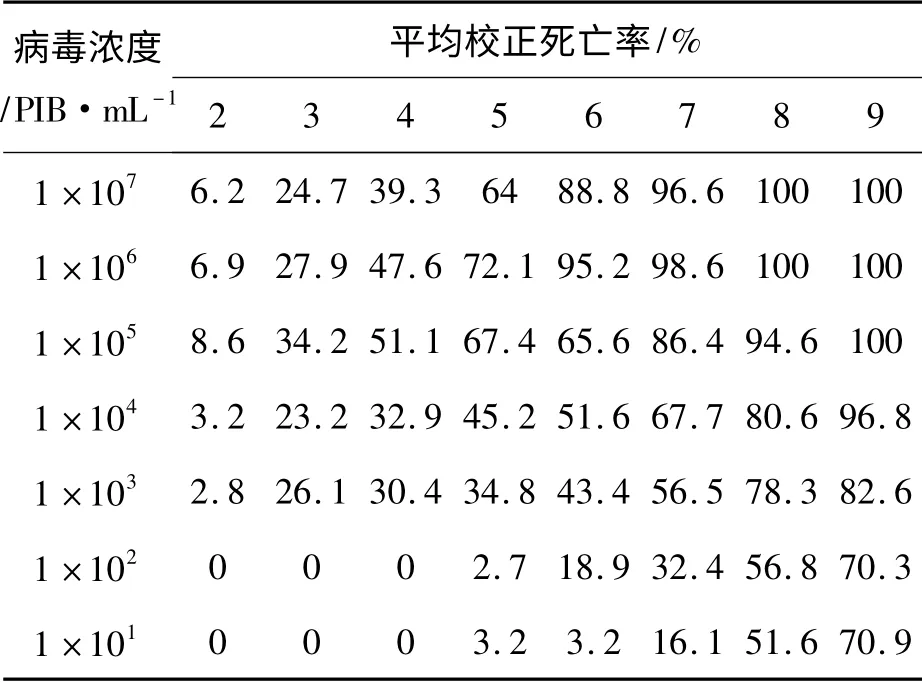

TsNPV病毒生测结果如表1所示,从表1中可见1×107PIB/mL、1×106PIB/mL、1×105PIB/mL、1×104PIB/mL、1×103PIB/mL感染扁刺蛾幼虫后2 d内扁刺蛾幼虫出现了死亡,扁刺蛾幼虫死亡率随着感染剂量增加而相应提高,1×107PIB/mL、1×106PIB/mL、1×105PIB/mL 3个浓度感染扁刺蛾幼虫后8-9 d内,扁刺蛾幼虫死亡率都达到了100%。1×107PIB/mL、1×106PIB/mL、1×105PIB/mL 3个浓度的的半至死时间都为4 d左右,1×104PIB/mL、1×103PIB/mL、1×102PIB/mL、1×101PIB/mL的4个浓度的半至死时间分别为6 d、7 d、8 d和8 d;用Spss软件进行方差分析,主体间效应的检验结果见表2,从病毒浓度、死亡时间和病毒浓度*死亡时间的sig值是0.0000小于0.01,说明不同浓度TsNPV在不同时间对扁刺蛾幼虫的致死作用效果差异显著。

表1 TsNPV对扁刺蛾幼虫感染致死的平均校正死亡率

表2 主体间效应的检验

3 结论

成功分离、鉴定和扩增了扁刺蛾核型多角体病毒TsNPV,这不仅为以病毒治虫提供了病毒毒源,对我国昆虫病毒学的发展具有一定学术意义。扁刺蛾TsNPV能有效杀灭扁刺蛾,对人畜无害,不污染环境,而且能够在扁刺蛾种群内进行水平扩散和垂直感染,具有很好的开发应用前景。