鉴裁文明遗产:《瘗鹤铭》打捞缀合版

2020-03-12方汉文刘晓鸣

方汉文, 丁 超, 刘晓鸣, 雷 飞

(1.苏州大学 比较文学与比较文明研究中心,江苏 苏州 215006;2.焦山碑刻博物馆,江苏 镇江 321100; 3.镇江市文化广电和旅游局,江苏 镇江 212004;4.江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

一、碑刻浮沉与碑文校勘

2019年4月,在江苏省社科重点项目的支持下,由国际比较文明学会中国分会(CSCSC)召集苏州大学、焦山碑刻博物馆、镇江市文化局、江苏科技大学共同组成专题组,根据江苏镇江焦山碑刻博物馆的中国名碑《瘗鹤铭》残石“2010打捞”成果与原碑内容进行文献整理。这也是一次高等院校与博物馆合作进行的跨学科研究。此前从1997年至2010年,国家交通运输部上海救捞局和江苏省政府以及镇江市政府曾三次在长江焦山段组织进行大型沉江浮石残片打捞工作,动用先进的水下打捞机械,由经验丰富的专业技术人员操作,最终获得丰硕成果。打捞出水的残石对校补古崖壁刻石、恢复崖刻文献、保护历史文物有着重要意义,有助于我们继承弘扬传统文化、增强文化自信、发扬文化创新精神。

根据我国与世界文物保护相关法规,水下打捞与挖掘出土文物都是文化遗产保护的主要手段,具有同等重要性,出土与打捞出水的文物是历史学、文物与考古等科学研究的主要对象。打捞文物的文本缀合文献研究更对理解与再现文物的历史语境有着重要价值。

《瘗鹤铭》位于长江江苏镇江段焦山西麓崖壁上,是摩崖石刻铭文,唐代沉江后,历代打捞者将山上与江中残石收集整合、移入寺观,称为碑刻。铭文字体是隶书与汉魏真书向楷书的过渡,隶楷圆首藏锋,书风汪洋恣肆,变化多端;字体雄浑劲健,但大小不等。刻石时间大约在南朝梁天监十三年(514年)前后,传世文献的“水前拓本”曾有署名“华阳真逸撰,上皇山樵书”。

晚唐时期焦山崖石因雷击而崩裂,部分刻石落入江中。所幸焦山、金山与北固山三座名山其实都是宽阔长江上的岛渚(古人称为浮丘),石质坚硬紧密,分量相当重,所以这些沉入江中的大石块不易流失。同时,也因为这里地处长江下游,江流缓和,江面宽阔,刻石就沉积在焦山附近的江底,并未流失,为历次打捞创造了条件。

北宋庆历八年(1048年),镇江太守钱彦远将江中打捞出的《瘗鹤铭》残石与部分晋唐碑刻收集起来,在焦山建立“宝墨亭”,开始在焦山藏碑。《瘗鹤铭》石刻书法历代评价极高,经过沉江事件,碑刻拓片更是异常珍贵。传世拓片虽然称为“水前拓本”,但为宋以后所拓的可能性较大。

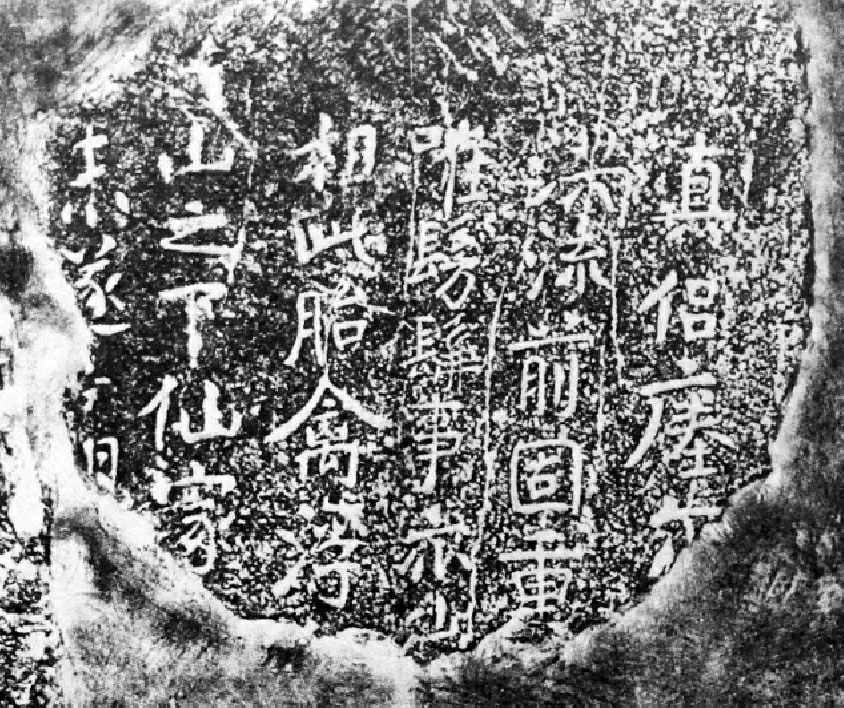

图1 焦山碑林《瘗鹤铭》藏石,高170厘米,宽158厘米[1]

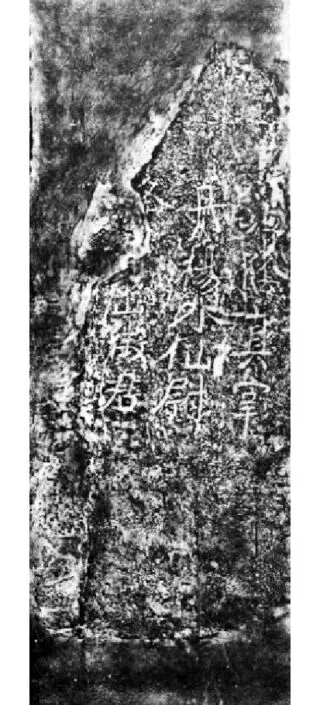

图2 宋米芾元祐《瘗鹤铭》题刻

宋人同时在焦山之西的壮观亭铭刻《瘗鹤铭》,史称“壮观亭瘗鹤铭别刻本”,成为《瘗鹤铭》重要的历史证据,共59字,其中4字不全。可见赵宋观赏《瘗鹤铭》已经成为时尚。北宋大书法家米芾推崇《瘗鹤铭》,曾两次观山临书,写于北宋元祐辛未年(1091)的登焦山题记铭文为“仲宣、法芝、米芾元祐辛未孟夏观山樵书”。题记循《瘗鹤铭》例,从左至右,字体也仿《瘗鹤铭》的隶楷书。

米芾学二王为本,多写行草而不擅楷书,皇帝命他书写千字文时曾经言称自己不谙楷书。而此次为拜谒《瘗鹤铭》而仿隶楷,是他难得一见的真迹勒石。

不幸的是,明洪武年间(1368—1399)刻石再次沉江。[2]其实早在宋熙宁年间(1068—1078年)至南宋淳熙年间(1174—1190年)沉江残刻石偶尔会浮出水面,隆兴二年(1164)陆游通判镇江,曾携友踏雪探访《瘗鹤铭》并题记,如此更引动朝野名士前来观石拓摹。也有人怀疑此即所谓“水前拓本”的真正产生时代,因为此时又开始打捞江中残刻,陈列于石刻原地,供人传拓。总之,“水前拓本”产生于宋代的可能性较大。而明代宝墨亭扩建为宝墨轩,所藏的碑帖数量大增,焦山碑林成为唐代之后与西安碑林南北相对的大型碑林。

清康熙五十二年(1713年),镇江知府陈鹏年摹工打捞,将刻石粘合后置于焦山观音寺,并亲自撰写了《重立瘗鹤铭碑记》。乾隆南巡多次驻跸焦山,亲题御碑,重建宝墨亭。可惜清末到民国乱世兵燹,碑林受到较大损害。1988年焦山碑林被列为全国重点文物保护单位,1991年改为焦山碑刻博物馆,2002年扩建为今日的焦山碑林。直到本文撰写之前,传世文献主要是“水前拓本”,尚未见有打捞后的缀合本。

1997年到2010年间,上海救捞局和江苏省政府以及镇江市政府三次组织打捞沉江刻石(简称“三底仓打捞”),并在焦山碑林中专建展厅安放碑刻。第一次历时最久,成果丰硕,1997年镇江博物馆与焦山碑刻博物馆联合进行了长达3个月的打捞,在浮石上发现“欠”与“无”等字的石刻。第二次打捞是一次考古与收藏兼具的文化活动,名为“探秘《瘗鹤铭》大型文化行动”,由镇江市政府组织,镇江水利局水投公司、省交通工程公司、焦山碑刻博物馆与镇江博物馆组成联合考古队,打捞出一千余块残石,清理出三块分别刻有“鹤”“化”“之遽”的残石,至此,《瘗鹤铭》碑文的文字已经基本补全,文献大致可通读。第三次打捞工程规模宏大,2010年5月由国家交通运输部上海救捞局派出大型浮吊船“勇士号”进入焦山江面,对沉江的刻有“瘗鹤铭”字样的巨石进行安全减重爆破,将四块巨石打捞出水,置于焦山侧,“三底仓打捞”至此结束。经过此次巨石打捞,江底大型残石基本打捞出水,千余年巨型摩崖石刻《瘗鹤铭》的文献整理完成,已有条件对石刻进行辍合解读。这也是我国历代内河大型文物打捞工程之一。课题组根据打捞结果对原石刻文献进行校勘辑补,并与传世文献中的多种碑刻拓片相比对,最终形成打捞出水缀合版(以下称“缀合版”)。

二、铭文校勘与书法价值

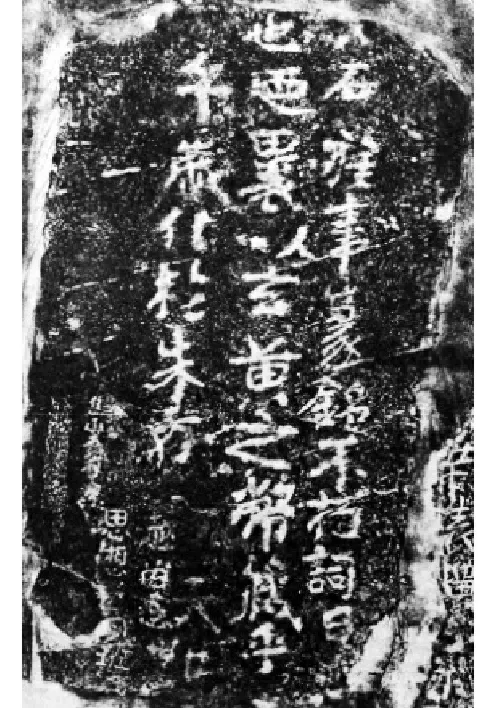

图3 《全上古三代秦汉三国六朝文》所载《瘗鹤铭》(1) 参见《全梁文》陶弘景作《瘗鹤铭并序》,出自严可均校辑的《全上古三代秦汉三国六朝文》第五册,中华书局,1958版,第3220页。

如上所述,我国对《瘗鹤铭》的考古与书法艺术研究所依据的文献主要是“水前拓本”,当然其中也有不少珍贵拓本,如朱仁夫《中国书法史》所指出:“此碑拓本,以罗振玉印杨大瓢藏本、日本博文堂即王文治跋本为最。”[3]本文所说的缀合版,其实是唐代刻石沉江后经打捞出水、缀合,首次公布的不同于“水前拓本”的铭文。事关千古文物,课题组丝毫不敢大意,经过半年多准备,才将铭文缀合,并征求意见。

《瘗鹤铭》的形态是石刻,文字称“铭文”,清康熙五十二年镇江知府陈鹏年打捞明洪武年间沉石后,移置焦山观音庵后书《重立瘗鹤铭碑记》,是立碑来纪念重立铭刻;而近现代研究中往往将石刻铭文与碑刻合在一起称为碑刻,虽然不太准确,但由于流行较广,也成为约定俗成的称呼。本文则是对石刻铭文的研究,所以必须从铭文与书写入手进行研究。

历代研究中以书法研究最为常见,也影响最大,在中国书法中,《瘗鹤铭》被视为“数一数二”的石刻名作。宋代书法四大家之一,著名诗人黄庭坚称《瘗鹤铭》为“大字之祖”,意指其在“大字”书法中出现最早,有开创之功,所以地位相当高。

这里的“大字”之说,来自于唐代杜甫《观薛稷少保书画壁》之“郁郁三大字,蛟龙岌相缠”[4]。而米芾依据石刻薛书则断言“古无真大字明矣”[5],这是从书法史角度来说明“大字之祖”称呼的合理性。而这当然也是宋人以“大字论书”的原因之一。同时书法史上素有“兰亭梁鹤”的说法,“梁鹤”就是南梁《瘗鹤铭》,书法史家将其置于《兰亭序》之后,即说明其名列“第二”。清翁方纲更是称誉其“寥寥乎数十字之仅存,而该兼数千年之字学”[6]。以上足以说明其对中国书法艺术研究有着重要价值。

根据课题组在焦山崖前实测,《瘗鹤铭》铭文石刻大约长210CM、高240CM,呈长方形,分布在下有湍急江水的高峻石壁上。从文字位置判断应为9行,每行不超过25字,其从左向右分布,字体方正,但是大小并不统一。其一至三号石上的字体是早期的真书,甚至像写得不规则的唐楷,所以学者认为“此铭书风虽亦开阔,但无南北朝碑的方峻,却有颜书的开张宽博”[7]。这种说法实际上是从书法史的书体划分来看待刻石,但是如果从结字方式与运笔来看,仍然是南北朝的真书,留有隶书八分痕迹,这正是南朝字体的主要特征,而不是以后的正规唐楷。

由于最早的刻石在唐代已经沉江,最后一次打捞是在2010年,所以江中残石中最早的可达1500年之久。即使是在最坚硬的岩石上刻字,经过如此长期的冲刷磨蚀,其字迹也已难以辨认,但是课题组的缀合工作仍然较为顺利。原则上采取了“石块切口对接”与“相近字体结合”的方法,将主要残石五块分为两大组,按崖体面积进行缀合。每一块碑石按其字迹命名,分为:一号石“真侣瘗尔”,二号石“岁化于朱方”,三号石“石旌事篆铭”、四号石“丹阳仙尉”与五号石“爽垲势掩华亭”。一号石、二号石、三号石为一组,四号石与五号石为另一组。模拟焦山西麓崖壁从北向南排列,上下约2米4,南北约2米1,呈长方形石刻。缀合版基本再现了摩崖石刻原貌,铭刻是依崖而刻,故其缀合版相对于其他拓片而言,是有最可靠的科学考察依据的。这要归功于长期以来在政府支持下的艰辛的镇江碑林打捞工作,对于《瘗鹤铭》来说,只有打捞出水的文献,才是最可靠的文献。用出水文献来校勘传世文献,必然有创新性成果。

图4 一号石 真侣瘗尔

图5 二号石 岁化于朱方

图6 三号石 石旌事篆铭

图7 四号石 丹阳仙尉

图8 五号石 爽垲势掩华亭

沉江残石,虽然大多数只有个别字,又历经浮沉,但仍然清楚可辨,有利于解决长达千余年来围绕这方著名石刻所产生的学术上的分歧。课题组成员在镇江市文化局与焦山碑刻博物馆的支持下,观察江、山,登攀崖壁,摩挲刻石,撮合裂痕,辑佚整理出全刻补全后的缀合版铭文。当然必须说明,部分打捞出水刻石仍须进一步鉴别,如图7四号石“丹阳仙尉”等。

历代文人学士和书法家对铭文书法的评价极高。宋代著名诗人与书法家黄庭坚有云“大字无过瘗鹤铭”(2)见宋代黄庭坚诗《以右军书数种赠邱十四》。,苏舜钦有诗曰:“山阴不见换鹅经,京口亲传瘗鹤铭。”[8]吴琚《春游焦山观〈瘗鹤铭〉诗》曰:“岁月岂易考,书法但增慕。”[9]18此外如曹士冕《法帖谱系》、张绍《论辨》等都赞颂其为“奇刻”。

中国古代文献其实并不仅仅只有出土文物,应当说还有“出水文物”,而且“出水文物”的思想学术价值同样重要。古代“河图洛书”其实都是“出水文物”,所谓“若《河图》孕乎八卦,《洛书》韫乎九畴”[10]2,可以说明中国古代文物与文化经典中相当重要的一部分是先民们打捞的出水文献,这也是中国文物考古研究的一个重点。

石刻铭文不但是中国长江流域金石碑刻的源流之一,而且还是中国文明史的文字记载。自从三国吴天玺元年(公元276年)立碑的《吴天发神谶碑》于清嘉庆十年(1805年)毁于火灾之后,《瘗鹤铭》自然成为长江流域最早的存世刻石之一。这是极其珍贵的文明遗产,也是中国长三角文明起源研究的第一手资料。中国文字书写经历了陶泥甲骨、金石碑刻简帛、纸笔、电子四种主要书写历史阶段,碑刻历史则逐渐从黄河文明向长江文明扩展。长三角书写文明源远流长,当代国际刻石符号与碑帖研究中,出土文献与传世文字的互相参校形成一种新方法,并且由此进入以文明语境的研究为中心的新阶段。美国学者柯马丁在对秦始皇刻石研究中提出一种主张,就是将刻石文字融入历史文明之中,这些刻石或许“共享与强化了一个思想与表达的共同传统”[11]。

柯马丁对秦始皇刻石的这种研究与王国维提出的“二重证据”研究有相近之处,但却是不同历史时代的方法论,这已经不再是出土文献与传世文献的互证方法,如王国维所作出的历史性贡献那样,从传世文献中找出甲骨文中的先祖的存在。毫无疑问,这种发现是极其伟大的。但是对于文化遗产研究而言,更为重要的是剖析一个社会文明的思想与表达的文字符号体系,从而研究这种文明的历史语境。

三、“打捞出水”《瘗鹤铭》缀合版考证

如前所述,历代《瘗鹤铭》研究以“水前拓本”为主,字数约为百字上下。由于传拓历史久远,各种版本字数相差极大,宋拓本中有的字数竟然只有40到50余字;也有一种相反的现象,有的流传拓本多达160余字,如此等等,不一而足。根据历代打捞的沉石,有的书法爱好者随意增删文本,使“水前拓本”变得没有定本。各类考证著作层出不穷,其中有一定影响的就有明顾元庆《瘗鹤铭考》、清张绍《瘗鹤铭辨》、清汪士铨《瘗鹤铭考》、清翁方纲《瘗鹤铭补》、清吴东发《瘗鹤铭考》等20多种。所见皆不相同,各有所本。因此根据“三底仓打捞”结果,整理出一个可供研究的初稿是有必要的。

打捞出水的缀合版(2010)全文如下:

鹤寿不知其纪也,壬辰岁得于华亭,甲午岁化于朱方。天其未遂,吾翔寥廓耶?奚夺我仙鹤之遽也。廼裏以玄黄之幣,藏乎兹山之下,仙家无隐晦之志,我等故立石旌事篆铭不朽词曰:相此胎禽,浮丘之真,幸丹岁辰。真唯仿佛,事亦微冥。鸣语解化,仙鹤去莘,余欲无言,尔也何明?山阴爽垲,势掩华亭。爰集真侣,宜宣示之。厥土惟宁,后荡洪流,前固重扃,左取曹国,右割荆门,瘗尔作铭。(全文147字)(3)此为专题组整理、方汉文执笔的《瘗鹤铭》打捞出水缀合版。

经过分辨残石与缀合修补,《瘗鹤铭》全文可得147字。必须说明的是,《瘗鹤铭》碑文有多种释文,特别是《焦山碑林典藏精品图录》中的释文是优秀的释文之一(4)参见镇江焦山碑刻博物馆编《焦山碑林典藏精品目录》,2014年版。,而总体的缀合文字更可作为参考。当然,缀文是一种以文本研究为主体的工作,并不涉及所有学术问题。例如关于作者与刻石人,虽然也有一些发现,但这些问题并不是本文主要研究范围,不可能一一提供答案,对此不再赘述。出水辍合版与传世文献比较,有以下特点。

其一,如上所述,南朝大字铭文刻崖,此前未见,这也是《瘗鹤铭》被称为“大字始祖”并有考古与碑帖学双重价值的主要原因之一。汉魏摩崖中多为字数不多的题字。缀合版充分显示《瘗鹤铭》石刻特点,大字依岩壁而刻,自上向下、自左向右书写。未注明刻工,从字体刻划来看,大约是两人以上,其中一至三号石应为一人所刻,粗重豪放,是魏晋真书;四至五号石应为另一人所刻,字迹清秀,隶书笔法较重。陶弘景(456—536)在《与梁武帝论书启》中说:“世论咸云江东无复钟迹,常以叹息。……既无出见理,冒愿得工人摹填数行。脱蒙见赐,实为过幸。”[12]意思是有感于时人慨叹江东已经没有钟繇的字迹,而在古迹不可复出的情况下,由工人摹填数行,也是一种幸事。陶弘景被认为是《瘗鹤铭》的匿名作者并且是书者。经过课题组攀岩观察与缀合考证,可以说是涣然冰释。陶宏景“工草隶,行书尤妙”,至少《瘗鹤铭》的真书很有可能不是他所写,否则不会一石刻二书,产生两种字体。由于是“雇工摹填”,而且可能形成于不同时代,书家不同,刻工不同,因此就产生了不同的字体。再则山岩险峻,普通石工刻石相当困难,很可能是多人刻石,并不是一人一次刻成,或是有部分刻字损坏后补刻造成字体差异。这也是我们对缀合版整体考察后得出的相当明确的结论,对于解决千古争辩可能会有一定助益。

其二,缀合版与以前各种版本的总字数虽然有所不同,但总体差异不大。水前拓本多为百字,明清以后增益到160余字。此次打捞缀合版(2010)共147字。缀合版与水前拓本比较,存在差异的原因在于,水前拓本自宋后收录甚广,清以后学者多引自清王昶编《金石萃编》或是清严可均校辑《全上古三代秦汉三国六朝文》等,这些文献都没有参考历代打捞的结果,讹误之处在所难免。而“三底仓打捞”中发现的沉江刻石意义重要,一是从其字体可窥原刻所谓“大字”之书法独到之处,即如米芾等人所说“外张内紧”的特点等。二则在于补齐原文献中的一批缺失文字,缀合版有望成为较为统一的文本,也使原碑文的历史文献价值得以彰显。如“仙家无隐晦之志”的最后三字是新缀合发现的,这对原文意义进行了关键的补阙拾遗,使全文意义更加清楚,前人的一些误读得到纠正。三是由于对“水前拓本”补遗的是在江中残石上找到的佚字,对原文的上下文连结和文理文采都有重要改动。原文为江东盛行的骈文文体,缀合版行文再现了《文心雕龙》所说“江左篇制”的重要特点——“辞趣一揆,莫与争雄”的诗歌美学观念,刘勰说:“所以景纯仙篇,挺拔而俊矣。”[10]67《瘗鹤鸣》中的典故“浮丘”就是来自于郭璞(景纯)的《游仙诗》十首的第三首,从中可以看出其文体与文风的历史继承。

其三,文本结构也有新发现。缀合版全文为《瘗鹤铭》并序,前边序的文字与水前拓本基本相同,古代散文文体。下边的正式铭文为骈文。从“鹤寿不知其纪也”到“我等故立石旌事篆铭不朽词曰”,其中“我”(余)、“廼”(乃)只是同一字的不同写法。用残石文字对原文校补使得全文意义完整,可以有较准确的新理解。

四、对部分文字的注释

将文字缀合之后,从全文角度理解,对一些补订之处提出商榷。

“鹤寿不知其纪也,壬辰岁得于华亭,甲午岁化于朱方。”壬辰岁应为公元512年(梁天监十一年),甲午年则是立碑当年即公元514年(梁天监十三年)。此鹤陪伴作者不过两年时间,作者竟然如此悲痛,从中可以看出作者的思想寄托。在中国传统文化中,鹤是中国古代文化中备受帝王与文人喜爱的动物,在诗词中成为吉祥与长寿的象征,也是君子以其自况品格高洁且不同凡俗的代表形象。华亭一地三国时属吴地,1914年后归松江今属上海松江,当地以多鹤著名。朱方即今丹徒。谢灵运《庐陵王墓下作》曰:“晓日发云阳,落日次朱方。”[13]“化”即死亡。碑文所涉及的地方以长江三角洲吴地为主。康有为断其为“南四碑”之一,其实按阮元“北碑南帖论”的碑帖划分标准,也属于南帖。

“天其未遂,吾翔寥廓耶?奚夺我仙鹤之遽也。”这是哀叹:上天为何不遂仙鹤翱翔广阔天空的志向?为何如此快就夺去我仙鹤的生命?!

“廼裹以玄黄之幣,藏乎兹山之下”,“廼”字近年屡现于《睡虎地秦墓竹简》等简帛文字,杨树达《词铨》卷二解释为“乃,是,此”,古代汉语辞典中一般读为“乃”。《春秋公羊传注疏》昭公十二年经云:“十有二年,春,齐高帅师纳北燕伯于阳。”传云:“伯于阳者何?公子阳生也。子曰‘我乃知之矣’。”何休注:“子,谓孔子。乃,乃是岁也。时孔子年二十三,具知其事。”[14]笔者以为,按李学勤解释,汉何休注经中“乃”的意思为“是岁”,依此例来解读《瘗鹤铭》是可以的,意即:仙鹤逝后是岁刻石,以玄黄之幣裹葬于焦山之下。

“相此胎禽,浮丘之真,幸丹岁辰。真唯仿佛,事亦微冥。”“相”即观察;古人以为鹤是胎生,故称其为“胎禽”,却并不知道仙鹤也是卵生的。浮丘公是黄帝时的仙人,晋郭景纯《游仙诗》之三曰:“左挹浮丘袖,右拍洪崖肩。”[15]803“仿佛”见司马相如《子虚赋》:“缥乎忽忽,若神仙之仿佛。”[16]冥,见郭景纯“游仙诗”之三:“中有冥寂士,静啸抚清弦。注,冥,玄默也。”[15]803此处说仙鹤得浮丘公之真,过着修持炼丹的岁月,这种生活真如同仙人一般飘忽仿佛,事情是如此微妙与玄默。

“鸣语解化,仙鹤去莘,余欲无言,尔也何明?”意为:鹤鸣于渊,其鸣语通达,仙鹤逝去,“有莘其尾”[17],我如不语,你如何才能明白我的心意啊?

“山阴爽垲,势掩华亭。爰集真侣,宜宣示之。”(5)此处的“华亭”并非实指松江华亭,而是借喩,《世说新语》中陆机被诛前叹“欲闻华亭鹤唳,可复得乎?”《资治通鉴》卷八五胡三省注:“华亭属吴郡嘉兴县,界有华亭谷、华亭水。至唐始分嘉兴县为华宁县。今县东七十里,其地出鹤。”此处引“华亭鹤唳”的典故,引申华亭为美好的亭台之意。山北面清爽的小丘(阴,山北为阴,此山阴不是指山阴——会稽郡;爽,清爽),华美的亭子掩映林间,可以与真侣们集会于此,并互相宣告(“宣示”意为“宣告”)。

“厥土唯宁,后荡洪流,前固重扃,左取曹国,右割荆门,瘗尔作铭。”“重扃”意为森严的门户,鲍照《野鹅赋》曰:“瞰东西之绣户,眺左右之金扃。”[18]这句意为:焦山这块土地宁静,后边是江流洪波,前面门户森严,左边是古曹国,右为荆州,在此埋葬你并作铭。

最后说“瘗”与“铭”,瘗为埋葬,班固《汉书·武帝纪》中有“祠常山,瘗玄玉”[19]。铭是一种古代文体,《礼记·祭统》曰:“铭者,自名也,自名以称扬其先祖之美而明之后世者也。”[20]

五、铭文文体与语境的探讨

缀合版引起的重要理论探讨之一是铭文文体讨论,由于前人涉及并不太多,所以这里需要略加阐释,也提出我们的看法。

顾颉刚在《教条式之铭辞》一文指出,自战国之后,“铭”这种文体的意义发生了变化,与“箴”的文体区别开来,“则铭以章功,箴以示诲”,铭的文体用来表彰功劳,而箴则用来教诲和规劝。[21]

无可争议的是,《文心雕龙·铭箴》其实已经指出这种从铭到箴的变化过程。认为“铭实表器,箴惟德轨,有佩于言,无鉴于水”[10]195。

这也解决了关于《瘗鹤铭》的一个疑问,象铭勒这样庄重的文体用以瘗鹤,并不是南朝开始,而是战国之后即通用。康有为在《广艺舟双楫记》中说:“梁碑则《瘗鹤铭》为贞白之书,最著人间。”[22]805由于其抑帖扬碑,又说:“奇逸之《瘗鹤铭》,则有《石门铭》当之。”[22]808这种说法早被后人所厚诟,但是康有为将《瘗鹤铭》与《石门铭》并举,确实证明了“铭实表器”,其实并不排斥“奇逸”之气。这也就为称《瘗鹤铭》为碑正了名。铭这种文体其实与碑互为表里,《文心雕龙·诔碑》说:“夫碑实铭器,铭实碑文。”[20]214所以《瘗鹤铭》虽然多称石刻,但也有人称为碑,符合中国古代文体理论规范。

当然这也证明了一个社会历史转折的发生——晋人南渡促进了长江流域文明的迅速发展。丁超认为:“如果说西安碑林是雄浑的黄河文化的象征,那么焦山碑林则是清奇的长江文化的凝结。”[23]长江流域的文明与文化兴起,使中国经济文化的布局与发展方向发生了改变,向更为多元化、更为发达的农业生产与活跃的工商经济前进。公元502年南兰陵素族出身的萧衍领兵灭齐,建立梁朝,梁武帝统治四十八年,是长江中下游经济文化兴盛无战乱的时期。梁武帝本人早年博通众学,擅长文学,与当时的著名文人沈约、任昉齐名。即帝位后曾与名士、道教思想家、医学家与书法家陶弘景互通书札,讨论书法,做出一副有学问而能礼贤下士的样子。

无可否认的是,梁武帝在位期间,以东晋为榜样,依靠百家士族,提高官职品第,既兴儒学,又大兴佛学。从铭文中也可以看到梁武帝天监初期儒释道可以互相对话的文明语境。此时焦山所在的京口(镇江)是仅次于建康(南京)的第二大城市,而山阴(会稽郡)则是位列第三的商业与文化中心。其后则有寿阳、襄阳、江陵等商业城市与北方的长安、洛阳等古都地位并列,确实有“江左之盛”的局面存在。晋人南渡之后,东晋与南朝文风昌盛,尤其重书法,虽然南朝曾禁碑,但仍然阻止不了摩崖、条石、墓志铭等石刻文字的大量出现,形成了中国的“南帖”与北碑相对与互通的局面。这一时期,长三角石刻文明遗迹较多,《瘗鹤铭》作为代表作之一,对理解中国长江文化的历史语境相当重要。

《瘗鹤铭》与东晋王羲之的《兰亭序》一脉相承,唐代《润州图经》甚至认为王羲之就是《瘗鹤铭》的作者,当然随着研究的深入而发现,这种可能性并不大。但长江流域特别是长三角地区的文明语境与表达书写方式却有极为明显的关联。虽然《文心雕龙》中对江左诗“沉溺玄风”不满,将其看成是文辞靡丽的诗风,对骈文形式主义文风的批评也毫不手软;但是却难以抗拒东晋到南朝以来的这种文风兴盛的总趋势。特别是《瘗鹤铭》内含的“隐逸”思想,更是整个六朝文化的一大创造,特别是经过“竹林七贤”等名士的渲染,可以说是彪炳史册。这一思想观念化为历代文人诗中的“华亭鹤鸣”之类意象,在诗歌中从未断绝。宋吴琚诗“习气未扫除,齿发恨迟暮。华亭鹤自归,长江只东注”[10]18,抒发出这种千古寂寥的情怀。清代洪亮吉于嘉庆七年(1802)访焦山赋诗慨叹“他日桃花盛开,尚当携蜡屐过此,一览其胜耳”(6)清代洪亮吉题记,摩崖石刻,载镇江焦山碑刻博物馆编《典藏精品图录》,文物出版社,2014年12月版,第28页。,其归隐林泉之下的心愿表达得淋漓尽致。清陆润庠接到焦山僧人越尘所寄赠山水画与摩崖诸题名后,寄去答谢诗写道:“坐隐茅庵愿未偿,十年归梦绕江东。”(7)清代陆润庠《寄越尘诗》,摩崖石刻,载镇江焦山碑刻博物馆编《焦山碑林典藏精品图录》,文物出版社,2014年12月版,第36页。毫不夸张地说,《瘗鹤铭》至清代时,已经成为“江东”“江左”乃至长江流域文明历史语境的一个代表性符号。

《瘗鹤铭》研究正在成为国际学术界的课题,我国政府有关部门极为重视,并拨出专门经费与调用先进的设备开展打捞工作,本专题组深感有义务对打捞出水的刻石进行缀合与校勘。当然作为系列研究成果之一,本文仅是初步成果,盼学术界各位不吝指正。

(本文所有文字与刻石图片版权所有,未经许可不得复制与引用。)