广西特色产业扶贫的实践创新与思考

——基于蚕桑产业视角

2020-03-12许忠裕刘开莉陈朝蓉黎丽菊邓国仙林树恒

许忠裕, 刘开莉, 陈朝蓉, 黎丽菊, 邓国仙, 林树恒

(1.广西壮族自治区农业科学院,广西南宁 530007; 2.广西壮族自治区蚕业技术推广总站,广西南宁 530007)

习近平总书记指出:“产业扶贫是最直接、最有效的办法,是帮助群众就地就业的长久之计”[1]。产业扶贫位于国家“十三五”脱贫攻坚规划提出的八大重点工程之首,在国家农业农村部、发改委等9部门联合印发的《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》中也被提出作为提高贫困地区自我发展能力的根本举措[2]。产业扶贫作为我国特色扶贫开发模式的重要特征,对决胜全面建成小康社会和实现2020年全面脱贫目标具有重要意义。本研究基于蚕桑产业视角对广西特色产业扶贫进行研究,旨在提出有借鉴意义的对策建议,以期为特色产业引领精准脱贫、促进乡村振兴提供科学支撑。

1 广西特色产业扶贫的现状分析

1.1 实现促进持续减贫的显著成效

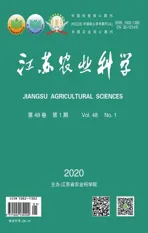

广西是后发展欠发达地区,同时也是农业大省份,更是全国脱贫攻坚的主战场之一,在“十三五”精准脱贫攻坚过程中,有538万农村贫困人口和54个贫困县、5 000个贫困村需要脱贫摘帽[3]。针对贫困地区大多缺乏产业支撑而致贫这一主因,广西一直都把产业扶贫作为扶贫开发的主要举措,“十二五”以来大力实施了十百千产业化扶贫示范工程[4],“十三五”期间又创新走出了县级“5+2”、村级“3+1”特色产业精准扶贫的路子,通过精准施策持续加速贫困地区产业培育和发展,以特色产业的强力“造血”来为贫困地区拔掉“穷根”。特色产业扶贫加速了贫困村经济的发展,稳定了贫困户收入来源,有力促进了广西的持续减贫,使广西成为全国减贫速度最快、减贫成效最显著的地区之一。据统计,广西2012至2017年期间累计减少贫困人口704万人,年均减贫超117万人,实现943个贫困村和4个自治区级贫困县脱贫摘帽;2018年末农村贫困人口为140万人,贫困发生率降低至3.3%(图1)。

1.2 探索走出“5+2”“3+1”的路径创新

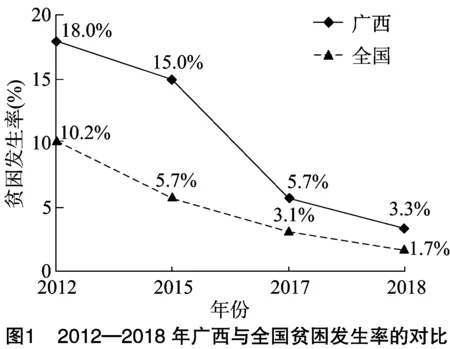

特色产业是农村农民经济收入的主要渠道之一[5]。在推进产业扶贫精准脱贫中,广西突出贫困地区产业培育的精准性和产业发展的特色化,自2017年开始引导有扶贫任务的105个县(市、区),各选择5个特色产业和2个自选产业,在建档立卡的5 000个贫困村中各选择3个特色产业和1个自选产业,在自治区层面统一建立县级“5+2”、村级“3+1”特色产业清单,且特色产业在脱贫攻坚期内原则上不能调整,自选产业每年可根据实际情况调整1次,通过集中财政专项扶贫资金以及项目、专家、技术等重点支持列入清单的产业发展,着力解决贫困地区缺少主导产业支撑、特色产业覆盖面小、农民收入可持续性不强等脱贫难题。2018年,全区县级“5+2”特色产业平均覆盖率达77.96%,目录清单涵盖特色种养、乡村旅游与休闲农业等78个产业[6],其中新增果树种植面积 13 333.33 hm2,稻渔生态综合种养面积同比增加50%,贫困群众通过发展稻渔特色产业,人均年增收达1 000元以上[7];在县级发展“5+2”、村级发展“3+1”特色产业的带动下,全区产业贫瘠的贫困地区在现代特色农业上得到了强化发展,有力支撑了第一产业增加值增速高于全国平均水平(图2)。县级“5+2”、村级“3+1”的特色产业精准扶贫路径创新,不仅构建起了覆盖全域的“县有扶贫支柱产业、村有扶贫主导产业、户有增收致富项目”的产业扶贫大格局,还补上了农业现代化的“短腿”,成为全国产业扶贫的创新典型,在农业农村部2018年全国扶贫日产业扶贫论坛发布的全国产业扶贫十大机制创新典型中排名第1[6]。

2 广西蚕桑产业扶贫的优势分析

2.1 桑蚕产业是贫困地区的主导产业

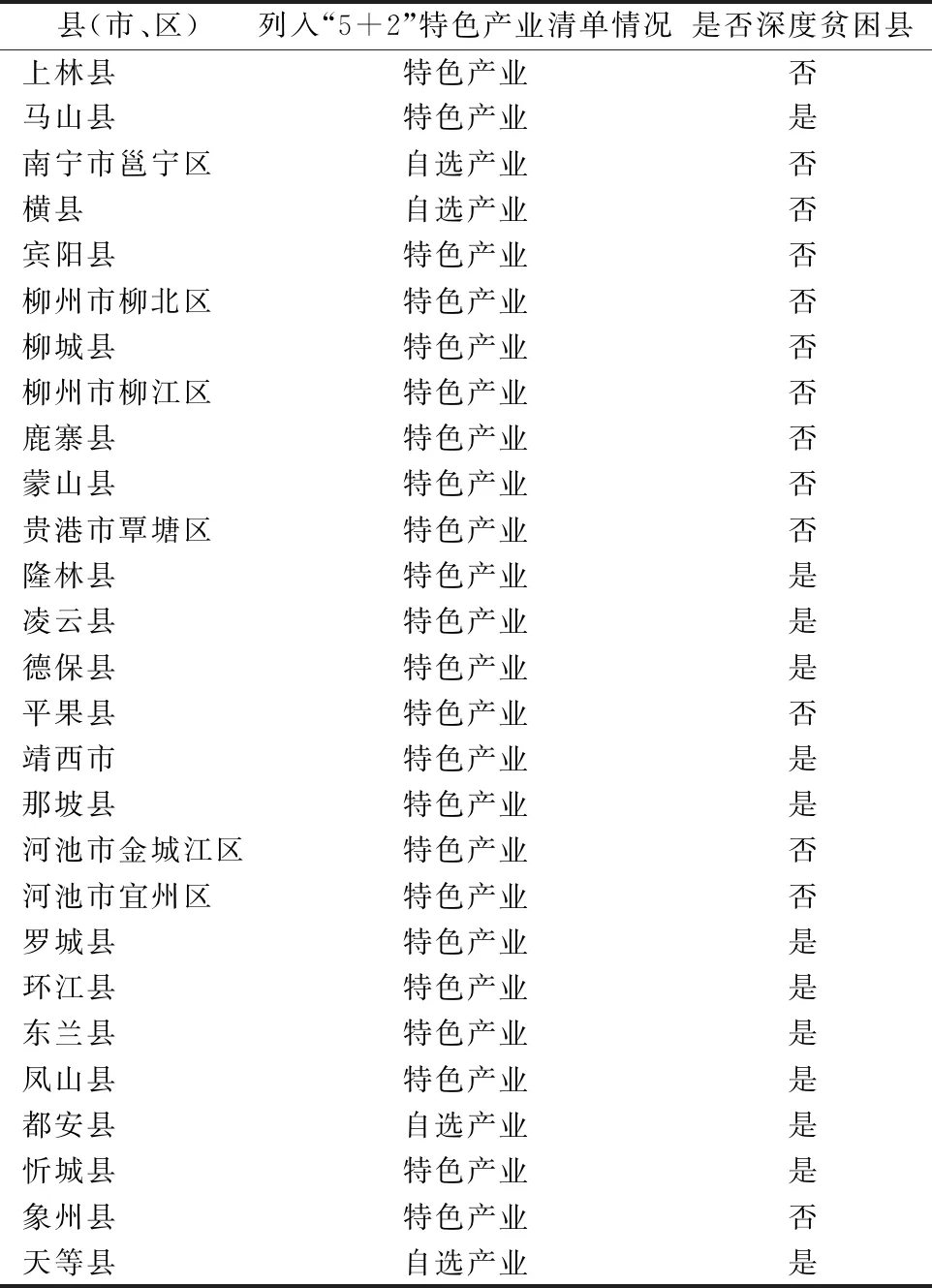

蚕桑产业是广西的优势产业,广西蚕茧产量自2005年超过江苏省而跃居全国第1以来,至2018年已经连续14年稳居全国之首。2018年,全区蚕茧产量达36.89万t,比2004年的10.7万t增加了2.4倍,产量约占全国的1/2,是目前国内蚕茧产量第2大省广东省产量的3倍,甚至远超世界第2大蚕茧生产大国印度。随着广西承接我国东桑西移产业结构调整的不断深入,蚕桑产业迅速发展壮大成为广西的优势特色产业,是广西“10+3”现代特色农业产业中的10大种养产业之一,在广西农业农村经济发展,特别是精准脱贫中发挥了扶贫主导产业的作用。在全区有扶贫任务的105个县(市、区)中,蚕桑生产覆盖73个县(市、区),覆盖面达69.5%,涉及乡(镇)593个、村(屯)5 054个[8]。在全区54个重点贫困县(市)中,发展种桑养蚕的县(市)达46个,其蚕茧产量为 15.19万t,约占全区蚕茧总产量的41.17%,桑园面积为 9.69万hm2,约占全区桑园总面积的51.16%[9];在2018年全区有扶贫开发任务的县(市、区)“5+2”特色产业清单中,有27个县(市、区)把蚕桑产业作为“5+2”产业来抓,占扶贫开发任务县(市、区)总数的1/4,包括环江、隆林、忻城、天等、马山等13个广西深度贫困县,占广西深度贫困县总数的65%,其中,列入5个特色产业范畴的有23个,列入2个自选产业范畴的有4个(表1)。

2.2 桑蚕业是产业扶贫的成熟选择

广西蚕桑生产经过多年发展,已经呈现出品种技术成熟、经营主体成熟、产品市场成熟、科技服务成熟的特点,且有种桑养蚕当年即可有收益的周期短、成本1 000元/667 m2左右的投入少、每年可滚动养蚕8~12个批次的见效快的“短平快”优势,农民整体接受程度高,近年来成为广西大石山区振兴产业、贫困地区精准脱贫的优选产业。在品种技术方面,通过自主创新和联合攻关,育成家蚕优良品种17对,桑树优良品种7个,其中桂蚕2号、两广二号、桂蚕N2这3个家蚕品种在全区蚕种饲养量中的占比达98%以上,桑特优、桂桑优2个系列的桑树品种在全区桑园种植面积中的占比达85%以上。在经营主体方面,全区有桂合集团有限公司、广西嘉联丝绸股份有限公司、广西南宁天龙生物科技有限公司等一批蚕桑生产加工龙头企业,有鲜茧收购站(点)近900家,有规模以上丝绸企业98家[8],蚕桑产业从业人员数约为380万人。在产品市场方面,年产蚕茧超36万t,年产桑蚕丝超5万t[8],初步形成了蚕丝被、桑果酒、桑叶茶、桑枝食用菌等蚕桑资源多级利用产业链, 其中桂合、美兰赛斯、八桂蚕坊等茧丝绸品牌产品被销往粤港澳大湾区并远销美国、意大利、日本、印度、巴基斯坦等国家,“桂”字号桑树品种桂桑优12、 桂桑优62在古巴长势良好,特色蚕桑产区玉林市与越南有着长达10多年的蚕种合作[10];在科技服务方面,组建了广西蚕桑产业精准扶贫科技服务团,服务全区贫困地区蚕桑扶贫产业的培育发展,服务团成为广西仅有的2个荣获全国科技助力精准扶贫工程领导小组办公室表彰的“2018年度全国科技助力精准扶贫工作先进团队”之一[11]。

表1 蚕桑产业列入2018年全区有扶贫开发任务县(市、区)“5+2”特色产业清单的情况

2.3 桑蚕业是农民增收的有效渠道

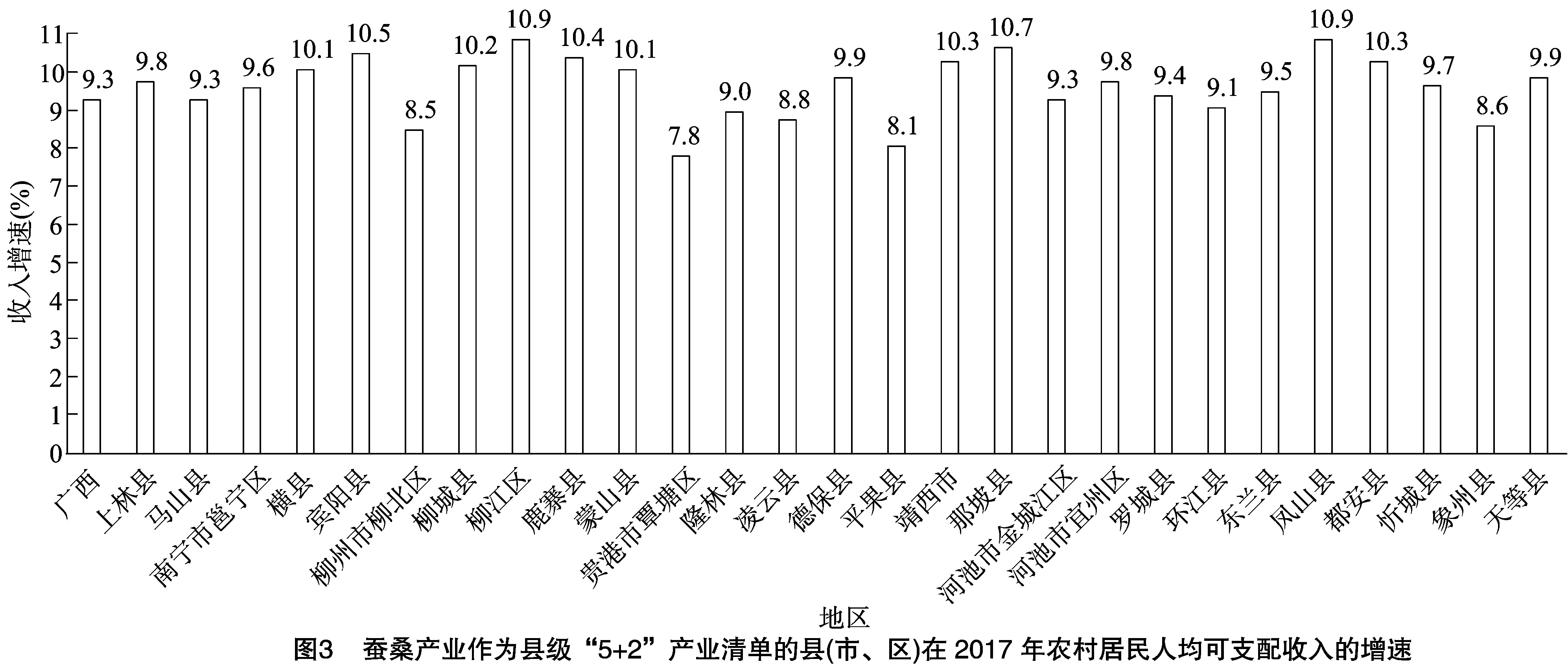

目前,广西已形成以河池和百色为主的桂西北、以柳州和来宾为主的桂中、以南宁和贵港为主的桂南三大蚕桑生产优势产业带,涌现出宜州、忻城、环江、横县、宾阳、柳城、象州、鹿寨、上林等9个“全国蚕茧产量10强县”,88.04万农户在种桑养蚕产业链中增收。全区各地蚕桑生产经济效益均十分显著,种桑养蚕售茧、综合利用蚕桑资源等成为拓宽农民增收渠道的重要支撑,使得蚕桑产业连续多年成为广西产业扶贫的明星产业。2017年,全区蚕农售茧收入195.38亿元,连续8年超百亿元,养蚕农户户均收入2.22万元,人均5 548元,其中贫困县蚕农售茧收入约为76亿元,养蚕贫困户人均收入为3 860元[8]。2018年,第1批春茧收购价创历史新高的达到65~70元/kg,全年贫困县蚕农售茧收入约为70.87亿元,蚕桑产业促进贫困户增收的效果明显,如作为广西深度贫困县的靖西市实现贫困户养蚕人均收益超过4 000元。此外,在综合利用蚕桑资源方面[8],全区茧丝工业产值达250亿元,蚕桑资源开发利用产值超过30亿元,如蚕桑主产区河池市宜州区2017年实现蚕桑全产业链产值62.6亿元,成为拉动县域经济发展的重要增长极。全区27个将蚕桑产业作为县级“5+2”产业清单的县(市、区)中,有13个县2017年第一产业增加值的增速高于全区平均水平,有16个县2017年农民人均可支配收入的增速高于全区平均水平(图3)。

3 广西蚕桑产业扶贫的模式创新

在蚕桑产业扶贫的具体实践中,广西将贫困地区的实际和桑蚕产业的特点有机结合,形成新型职业农民模式、“合作社+”模式、科企社户合作模式、园区带动模式等4种主要模式,对蚕桑产业扶贫起到了效率提升和效果提质的作用。

3.1 新型职业农民模式

该模式契合广西当前以家庭作为基本生产单元的蚕桑生产方式,通过蚕桑生产技能培训和技术扶持服务对贫困户的精准输入,引导帮助蚕桑主产区的贫困户加快转型,成为掌握现代蚕桑生产技术和经营管理能力的新型职业农民,通过专业化的种桑养蚕实现持续增收和脱贫致富。在河池、百色、柳州等广西蚕桑主产区的贫困地区,大量采用新型职业农民模式,引导贫困户通过种桑养蚕售茧实现脱贫致富梦。如河池市金城江区东江镇龙友村的建档立卡贫困户王金提,在扶贫第一书记的帮扶和蚕桑技术人员的指导下,选择种桑养蚕作为脱贫项目,2016年养蚕13批,收入达7万多元,仅1年便成功脱贫摘帽。

3.2 “合作社+”模式

该模式充分发挥合作社作为农村主要经济组织的作用,通过合作社组织贫困户和蚕农发展规模化、专业化、统一化的蚕桑生产以及产业化、品牌化的市场经营,从而提高蚕桑的发展质量和对接市场的效率,实现更大程度的种桑养蚕效益。该模式有利于引进优良品种和先进技术,适于标准化、自动化、省力化的种桑养蚕,能够有效减少生产上的误区和降低市场上的风险。如都安县永安乡安乐村绿银桑蚕种养专业合作社,实行统一生产计划、统一技术扶贫和统一销售管理的蚕桑生产模式,实现了小蚕有来源、技术有保障、市场有销路,使得村民种桑养蚕的比较效益明显提升,积极性大大提高,从而直接带动贫困户社员43户和辐射带动周边乡(镇)贫困村农户1 200多户依靠种桑养蚕增产增收。

3.3 科企社户合作模式

该模式突出农科教产学研的联合扶贫,通过对科研单位、企业、合作社在产业扶贫中的优势重组,以及加强科研单位、企业、合作社与农户的紧密联结,往“下”则畅通产业扶贫下乡进村入户的渠道,往“上”则带动贫困户进入产业链共享价值链。该模式采取的是“科研单位+公司+合作社+农户”的生产经营方式,多方结成产业联合体和利益共同体,推动种桑养蚕向标准化、集约化、市场化方向发展,从而促进了产业效益的提升和农民生产效益提升的“双赢”。如都安县拉仁乡在发展蚕桑产业时,以广西蚕业技术推广总站为技术依托单位,以广发桑蚕种养专业合作社为生产经营平台,并与广西丝绸(集团)有限公司建立订单生产销售联结机制,产前、产中、产后环节全部有效打通,蚕桑产业实现高质量发展,加快了山区农民依靠蚕桑产业脱贫致富。

3.4 园区带动模式

该模式以现代特色农业园区作为产业扶贫的有效载体,辐射带动贫困户发展蚕桑生产和为贫困户提供就业岗位;同时,通过园区平台集聚资金、技术、人才等资源要素,促进蚕桑产业高质量发展和加快蚕桑生产现代化进程,通过园区基础设施建设改善生产生活生态环境,并围绕蚕桑进一步拓展文化、体验、休闲、旅游等功能,促进以蚕桑为核心的农村一二三产业融合发展,推动贫困地区脱贫和使乡村加快实现振兴。目前,全区已建成柳城县“禅韵丝缘”现代蚕业(核心)示范区、来宾市象州县桑蚕高效循环农业(核心)示范区等14个以蚕桑产业为主的自治区级和自治区县级现代特色农业(核心)示范区。如柳城县“禅韵丝缘”现代蚕业(核心)示范区坚持“一业为主、多业态融合”的发展思路,将蚕桑产业优势与旅游资源特色结合起来开发,将蚕桑生产示范与休闲观光体验一并推进建设,以蚕桑为“引爆点”带动贫困村贫困农户进入蚕旅融合产业链实现增收致富,而示范区核心区所在的柳城县凤山镇对河村,在园区2016年创建成为自治区四星级现代特色农业(核心)示范区的当年便成功实现整村脱贫。

4 加强蚕桑产业高质量发展和精准扶贫的对策建议

对广西产业扶贫现状和蚕桑产业扶贫实践的分析可知,蚕桑产业在广西产业扶贫中具有一定的优势且发挥了重要作用。在决战脱贫攻坚决胜全面建成小康社会和实施乡村振兴战略背景下,广西应当继续把蚕桑产业作为优势产业来发展,通过推进蚕桑产业在产业高质量发展全局中的同期优化升级,进一步强化蚕桑产业在产业扶贫精准脱贫领域的产业引领作用,以蚕桑产业的高质量发展来促进实现乡村产业振兴与产业扶贫的有机对接。

4.1 加强政策支持

在自治区层面加强顶层设计,研究出台加快广西蚕桑产业高质量发展的专项政策方案,谋划实施广西蚕桑产业“二次创业”,推动广西蚕桑产业向生产集约化、布局区域化、品种多样化、技术省力化、业态多元化、经营品牌化、市场全球化方向加快转型升级,加速广西由蚕桑大省向蚕桑强省迈进,巩固提升广西蚕桑产业在全国的首要地位。结合广西“10+3”现代特色农业产业高质量发展三年提升行动(2018—2020年)的推进实施,启动开展蚕桑产业强优工程,打造全产业链产值达500亿元以上的蚕桑产业集群,增强蚕桑产业扶贫的产业引领和辐射带动能力。

4.2 加强规划引领

发挥规划先行的引领作用,在编制广西“十四五”农业农村高质量发展规划时,将蚕桑产业作为广西的优势产业来布局打造,并将蚕桑产业高质量发展规划纳入广西“十四五”农业农村高质量发展的子规划范畴,以全局性、战略性规划的高度来增强广西蚕桑产业发展的前瞻性、针对性、精准性、科学性和可持续性。推动河池、百色、柳州、南宁、来宾、贵港等蚕桑主产区制定区域性的蚕桑产业高质量发展规划,引领桂西北、桂中和桂南3大蚕桑优势产区的发展升级。加强从蚕桑产业精准扶贫向蚕桑产业振兴乡村转换、对接的基层实践探索,在推广新型职业农民、“合作社+”、科企社户合作、园区带动等产业扶贫模式的基础上进一步向乡村产业振兴方向深化创新。

4.3 加强科技支撑

一是加强良种引进和选育,加快进行适应高温多湿气候环境和多批次饲养的优良桑蚕品种更新,大力选育和推广适合饲料用、食药用、生态用等不同功能和用途的桑树新品种。二是推进关键技术研究与攻关,聚焦省力化、轻简化、机械化和规模化开展新技术、新机具研发,加快鲜茧缫丝、蚕蛹加工、桑枝药材等关键技术攻关,建立生态、无污染的桑园病虫害绿色防控新体系和跨产业、跨行业的蚕病防控技术新体系,创新适合桑叶、条桑机械化收获的桑园栽培模式。三是加快新型蚕桑社会化服务组织建设[12],将劳动强度大的桑园管理、技术要求高的小蚕饲育等生产环节交由社会化专业组织为蚕农提供统一服务,使蚕桑生产全面进入现代农业体系,从而提升蚕桑的生产质量和产业扶贫效率。

4.4 加强多元升级

当前,广西蚕桑产业结构仍以种桑养蚕及桑、茧丝初加工的产业链前端环节为主,蚕桑资源综合开发虽已起步,但规模较小[13],蚕桑产业扶贫更多的还是靠售茧作为贫困户增收的主要来源,受市场茧价、丝价波动影响大且较为薄利。要增强蚕桑产业自身的增值增收能力,更多地往茧丝绸精深加工和桑叶、桑枝、桑果、蚕沙等蚕桑资源综合利用方向发展,打造蚕桑资源多级利用产业链,做大做强“桂”字号蚕桑产业品牌和产品品牌,推进广西蚕桑从“一根丝”向“全身宝”的高质量发展,实现蚕桑产品多元化、从业人员多元化和收入来源多元化。大力引进精深加工型龙头企业参与蚕桑产业扶贫,在贫困地区桑蚕产区就地建设现代蚕桑生产基地和产地加工生产线,将更多的产业链后端环节增值收益留在贫困村,留给贫困户。推进桂西北、桂中和桂南3大蚕桑优势产区建设丝绸工业园区,支持各地蚕桑产业基地升级打造成为现代特色农业示范区,通过园区辐射带动当地及周边贫困户进入蚕桑产业链,扩大园区带动模式的蚕桑产业扶贫覆盖面。将蚕桑产业文化与贫困地区山清水秀的生态资源融合升级,打造蚕桑休闲体验产业和蚕桑特色小镇,依托现代特色农业示范区创建布局建设桑葚采摘园、桑蚕文化园、休闲观光园、桑树品种园、蚕桑生产体验园、蚕桑文化展示馆以及餐饮住宿休闲园等,拓宽蚕桑产业增收渠道,辐射带动更多群众脱贫致富。

4.5 加强主体培育

鉴于蚕桑产业的特点,广西的蚕桑生产主要仍是以传统的家庭生产为基本单元进行的,且对劳动力的依赖和要求较高。针对这一现状,要继续大力推行新型职业农民模式、“合作社+”模式、科企社户合作模式等有效带动农户的蚕桑产业扶贫模式,加快发展符合农业现代化要求的新一代蚕农、蚕企,加强蚕桑新型经营主体培育,健全多方利益联结机制,提升蚕桑产业的组织化、产业化发展程度以及应对市场风险能力。把种桑养蚕农户纳为广西新型职业农民培育的重点对象,把蚕农培育成为专业化、职业化的新型农民,引导蚕农向专业大户、家庭农场主转型发展,推动种桑养蚕向适度规模经营集中。大力培育发展蚕桑全产业链条的龙头企业、合作社等新型经营主体,推动蚕桑产业由自发种养型向“公司+农户”“合作社+农户”“专业协会+农户”等产业化方向发展,通过订单生产、入股经营、产加销联盟等方式建立风险共担、利益共享的紧密利益联结机制,全面提升蚕桑产业扶贫水平。