基于生态足迹的广西壮族自治区水资源生态特征时空变化规律及其驱动因素分析

2020-03-10莫崇勋赵梳坍阮俞理莫细喜孙桂凯

莫崇勋, 赵梳坍, 阮俞理, 莫细喜, 孙桂凯, 黄 亚

(1.广西大学 土木建筑工程学院, 广西 南宁530004; 2.广西大学 工程防灾与结构安全教育部重点实验室, 广西 南宁530004; 3.广西大学 广西防灾减灾与工程安全重点实验室,广西 南宁530004; 4.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室, 北京 100038)

水资源生态特征时空变化规律及其驱动因素是当前水文水资源学科领域关注的热点之一[1]。生态足迹模型因具有概念直观、操纵性强、区域可比性强等优点[2-3]而被广泛运用于水资源生态特征时空变化规律研究,可用于客观地揭示自然资本与经济发展间的关系,如张洺也和赵春子[4]采用该模型将水资源划分为生活、生产、生态子账户,并结合压力指数、泰尔指数分析了延边州的水资源生态环境;WANG等[5]采用结合了均匀均衡和收益因子的改进生态足迹模型,分析了湖北省的水资源可持续利用状况;Li H.等[6]采用结合土壤水分的改进生态足迹法,分析了黄河下游的水资源综合利用情况。已有研究侧重于从水资源生态足迹的账户划分及预测出发,对其驱动因素的研究相对较少。同时,目前用于定量分析资源利用驱动机制的主要方法有结构分解法(SDA)和指数分解法(IDA)[7],其中IDA中的迪氏指数分解模型(LMDI)具有更好消除分解因素残差[8],达到降低结果误差的优点,已被广泛应用于研究能源和水资源的驱动因素[9-11]。上述研究主要集中在干旱[1,12]、半干旱[4,13]及经济发达地区[14-15],而对于水资源丰富、经济落后地区的研究相对较少。广西壮族自治区地处我国西南边疆,降水丰沛的同时面临着水资源时空分布不均且局部地区干旱和洪涝日益加剧、区内生态—经济用水不协调的问题[16]。以往针对广西水资源生态特征的研究,侧重于全区[17]或某一城市[18-19]在时间序列上的变化,而鲜少涉及到地区差异性及驱动因素的分析。因此,论文基于生态足迹模型分析广西地区水资源生态足迹、水资源生态承载力、水资源生态容量的时空变化规律,在此基础上采用LMDI模型分析引起生态足迹变化的驱动因素及各地级市在关键驱动因素上的贡献比例,以期为广西或同类区域水资源合理开发利用与管理保护提供参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 水资源生态足迹模型

(1) 水资源生态足迹(EFW)为水资源生态足迹模型中用于衡量水资源消耗状况的指标,是指某一区域在某一时间段内,人类为维系正常生产生活所需占用的水资源生态生产性用地面积,可用于反映现有水资源的可持续性及其对生态系统的施压状况。

EFW=N·efW=N·γW·〔W/PW〕

(1)

式中:EFW水资源总生态足迹(108hm2);N为人口数(104人); efw为人均水资源生态足迹(hm2/人);γw为水资源的全球均衡因子;W为人均水资源消耗量(m3/人);PW为水资源全球平均生产能力(m3/hm2)。根据黄林楠和张伟新[20]基于WWF 2000对全球范围水资源生态足迹模型内关键参数的核算结果,γw取5.19,PW取3 140 m3/hm2。

(2) 水资源生态承载力(ECW)为水资源生态足迹模型中用于衡量水资源供给状况的指标,是指某一区域在某一时间段内水资源最大供给量所能维系该区域资源、环境及社会可持续发展的能力。引入了产量因子的概念,使水资源生态生产性面积具备区域可比性,可用于反映不同区域间现有水资源对生态系统的支撑状况。计算公式为:

ECW=N·ecW=0.4×Ψ·〔Q/PW〕

(2)

式中:ECW为水资源生态承载力(108hm2);N为人口数(104人); ecW为人均水资源生态承载力(hm2/人);Ψ为区域水资源产量因子;Q为区域水资源总量(108m3);PW为水资源全球平均生产能力(m3/hm2)。

(3) 水资源生态容量(Budget)为水资源生态足迹模型中用于衡量水资源供需状况的指标,由水资源生态承载力与水资源生态足迹两者间的差值直接表示,可用于反映现有水资源供需的客观状况及区域的生产生活是否属于该区域生态系统可承载的范围。计算如下:

Budget=ECW-EFW=N×(ecW-efW)

(3)

式中:Budget为水资源生态容量(108hm2),根据与0的大小关系划分水资源生态处境为水资源生态盈余、水资源生态平衡或水资源生态赤字[18]。

1.2 LMDI模型

借鉴Kaya恒等式在能源因素分解中的应用,运用迪氏指数分解法(LMDI)[21]构建广西地区水资源生态足迹LMDI分解模型,具体模型为[13]:

(4)

式中:EFW为广西水资源生态总足迹(108hm2);i为水资源生态足迹账户类型; EFWij为j地区i账户的水资源生态足迹(108hm2);Tj为j地区国民生产总值(108元);Pj为j地区年人口总数(104人),代表人口发展水平;Sij为j地区第i类用水生态足迹对总用水生态足迹的占比,代表j地区用水结构;Ij为j地区单位国民生产总值的水资源生态足迹(hm2/元),代表j地区的技术发展水平;Gj为j地区人均国民生产总值(104元/人),代表j地区的经济发展水平。

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

式中:ΔEFW为水资源生态足迹在从基准年到目标年 间的变化量(108hm2/a); ΔS,ΔI,ΔG,ΔP分别为结构效应、技术效应、经济效应和人口效应(108hm2/a),是指水资源生态足迹中由于结构因素、技术因素、经济因素和人口因素引起的水资源生态足迹变化量,通过LMDI加和分解即公式(6)—(7)进行计算。

1.3 数据来源

研究数据包括广西各地级市人口数、国民生产总值、水资源总量及用水账户明细,人口数和国民生产总值来源于《广西统计年鉴》(2008—2017年);各地级市的水资源总量及用水数据来源于《广西水资源公报》(2008—2017年)。其中,国民生产总值以2008年为基期进行实际国民生产总值的计算,以消除价格波动对计算的误差影响。

2 结果与分析

2.1 水资源生态特征时间变化规律

2008—2017年广西地区的水资源生态特征表现为水资源生态足迹整体下降,水资源生态承载力和水资源生态容量历年波动整体上升(图1),对历年结果做线性趋势拟合可知:人均水资源生态足迹的平均下降速率为-0.017 4 hm2/人,其中,2013—2017年呈现较大的下降幅度;人均水资源生态承载力的总上升量达0.116 hm2/人,平均上升速率为0.325 hm2/(人· a),最高值出现在2008和2015年,分别达到9.139,9.513 hm2/人,最小值出现在2011年,为3.109 hm2/人,最值间相差6.404;人均水资源生态容量的平均上升速率为0.342 1 hm2/(人· a),最高值出现在2008年和2015年,达到8.124和8.617 hm2/人,最小值出现在2011年,为2.146 hm2/人,最值间相差6.41。

图1 广西地区2008-2017年人均水资源生态特征

通过水资源生态容量直观地反映各项水资源供需状况及其与生态系统的关系(表1),全区人均水资源生态容量值在2008,2012,2017年分别为8.124,6.409和8.182,处于生态盈余状态且呈微弱增加趋势;人均生态容量在时间上变化不显著,中间年份的变异系数值较始末年份大,中间年份的最大值与极差的排序为中;地级市间人均水资源生态容量的相对差异度随时间无显著变化,但在空间上存在较大差异。

表1 地级市尺度人均水资源生态容量的主要统计量

2.2 水资源生态特征空间变化规律

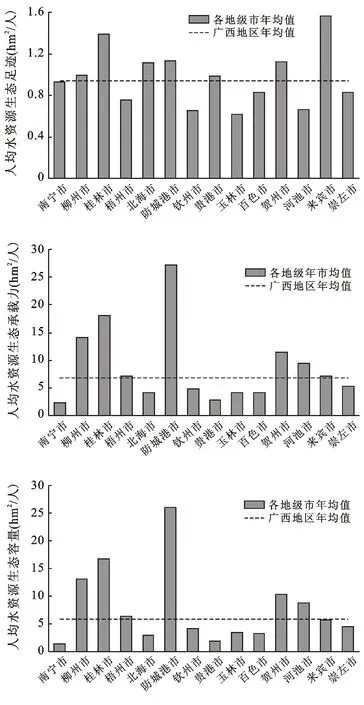

由图2可以看出,2008—2017年广西地区的水资源生态特征在空间上呈现一定的差异性和不均衡性。核算期内广西地区的年均水资源生态足迹为0.938 hm2/人,有7个地级市的人均水资源生态足迹高于全区均值;其中,来宾市以1.566 hm2/人居全区之首,除此外,桂林市、贺州市、防城港市、北海市的年均水资源生态足迹达1.384,1.123,1.130,1.114 hm2/人,超过1.100,属于人均用水消耗较大的地级市;年均水资源生态足迹最高的来宾市和最低的玉林市(0.613 hm2/人)在数值上相差2.55倍。广西的年均水资源生态承载力为6.875 hm2/人,有7个地级市的人均水资源生态承载力高于全区均值;其中,防城港市以27.105 hm2/人居全区之首,除此外,桂林市、柳州市、贺州市的年均水资源生态承载力达18.127,14.061,11.451 hm2/人,超过10,属于水资源支撑社会可持续发展能力较大的地级市;年均水资源生态承载力最高的防城港市和最低的贵港市(2.793 hm2/人)在数值上相差9.70倍。广西各地级市的年均水资源生态容量均大于0,生态处境上属于水资源生态盈余。其中,柳州市、桂林市、防城港市、贺州市、河池市的年均生态容量高于全区均值(5.937 hm2/人);年均水资源生态容量最高值出现在防城港市,达25.975 hm2/人,最小值出现在南宁市,为1.310 hm2/人,二者在水资源供给量反向相差1.50倍,年均GDP值反向相差5.54倍,年均人口密度反向相差2.23倍的情况下,水资源生态容量数值上相差19.08倍;反映了人均水资源生态容量在人口密度大且经济发展快的水资源相对匮乏城市,较易出现水资源供给矛盾,超过区域生态系统承载的范围。

2.3 水资源生态足迹驱动因素分析

由图3可以看出,广西地区水资源生态足迹驱动因素的分解结果表现为总效应、结构效应历年波动整体下降,技术效应整体下降,经济效应、人口效应整体上升。其中,经济效应和人口效应的分解值呈正数,正向拉动全区水资源生态足迹的增长,而结构效应和技术效应的分解值呈负数,反向抑制全区水资源生态足迹的增长。对历年结果做线性趋势拟合可知:总效应的下降速率为4.40×106hm2/a,时间变化上在2008—2011年呈正值缓慢上升,在2011—2014年由正转负大幅下降,而后呈负值又较快上升;结构效应的下降速率为4.10×106hm2/a,核算期内的变化趋势与总效应一致;技术效应的下降速率为5.04×106hm2/a,在核算期内始终呈负值;经济效应的上升速率为4.13×106hm2/a,在核算期内始终呈正值;人口效应的上升速率相对较小,仅为6.10×105hm2/a,可忽略不计。在正向拉动水资源生态足迹的效应中,经济效应的上升速率最大,在反向抑制水资源生态足迹的效应中,各效应下降速率的排序为:技术效应>结构效应>人口效应。

图2 广西地区2008-2017年各地级市人均水资源生态特征

图3 广西水资源生态足迹驱动因素分解效应

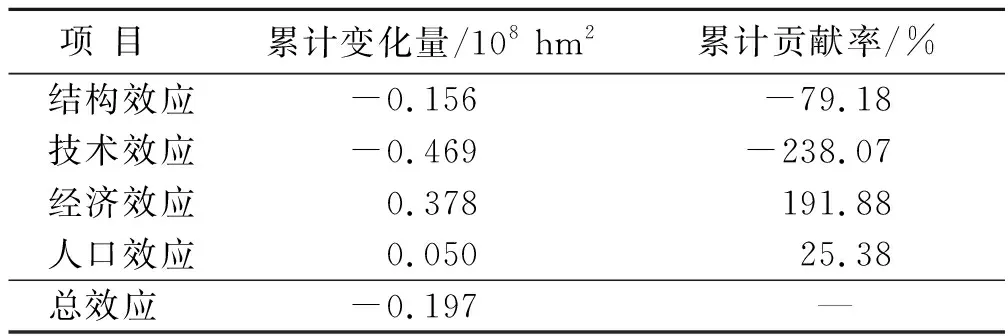

通过累计变化量和累计贡献率进一步确定水资源生态足迹驱动因素中的关键驱动因素,为结构效应、技术效应和经济效应(表2)。核算期内,经济效应引起的水资源生态足迹累计增加3.78×107hm2,累计贡献率为191.8%,是拉动广西水资源生态足迹的第一因素;人口因素引起的水资源生态足迹累计增加5.00×106hm2,是拉动广西水资源生态足迹的第二因素,对于水资源生态足迹变化的作用不显著;技术效应引起的水资源生态足迹累计减少4.69×107hm2,累计贡献率为-238.0%,是抑制广西水资源生态足迹增长的第一因素;结构效应引起的水资源生态足迹累计减少-1.50×107hm2,累计贡献率为-79.2%,是作为抑制水资源消耗的第二因素。

表2 广西水资源生态足迹驱动因素值

2.4 各地级市在关键驱动因素上的贡献率

图4为统计对广西水资源生态足迹关键驱动因素,即结构效应、技术效应和经济效应贡献最大的5个地级市。由图4可知,结构效应的增加效应主要分布在百色市、来宾市(2014—2017年)、钦州市,年均贡献比例为125.3%,12.4%,12.4%。其中,百色市和钦州市的增加效应整体呈减少趋势,来宾市的增加效应呈稳定趋势;减少效应主要分布在南宁市、桂林市(2012—2017年),平均贡献比例为-35%,-25%;技术效应的增加效应主要分布在梧州市,年均贡献比例为19.3%,减少效应主要分布在南宁市、柳州市、桂林市、玉林市,年均贡献比例为-17.1%,-10.6%,-27.2%,-12.1%,整体呈现减少效应;经济效应的增加效应主要分布在南宁市、柳州市、桂林市、贵港市,年均贡献比例为18.5%,10.9%,20.5%,11.7%。全区各地级市的经济效应整体呈增长趋势,减少效应集中表现在梧州市,年均贡献率为-22.2%,且在2009—2011年后梧州市的较少效应呈稳定变小。

3 结 论

(1) 广西2008—2017年人均水资源生态足迹整体呈下降趋势,人均水资源生态承载力整体呈波动上升趋势,人均水资源生态容量均处于生态盈余状态且整体呈微弱上升趋势,平均上升速率0.342 hm2/(人·a),全区年均水资源生态盈余为5.94×108hm2/人;区内水资源生态容量分布不均,年均水资源生态盈余最大的防城港市与最小的南宁市在数值上相差19.08倍。

图4 广西各地级市在关键驱动因素上的贡献比例

(2) 经济效应、人口效应是拉动广西地区水资源生态足迹增长的第一、第二因素,核算期内对水资源生态足迹的贡献效率分别达191.80%和25.38%,人口效应的作用不显著;技术效应、结构效应是抑制水资源生态足迹增长的第一、第二因素,核算期内对水资源生态足迹的贡献效率达-238.0%,-79.18%;反映了广西地区水资源利用效率的不断提高,该区正处于经济优化产业结构、发展绿色经济的关键节点。

(3) 水资源生态足迹驱动因素中的关键驱动因素为结构效应、技术效应和经济效应。南宁市、桂林市在结构效应、技术效应中表现出较大的减少效应,在结构效应中对水资源生态足迹增长的平均贡献比例分别为-35%和-25%,在技术效应中对水资源生态足迹增长的平均贡献比例为-17.1%,-10.6%。除梧州市外,全区各地级市在技术效应上呈减少效应。全区城市在发展与规划上存在较大差异,建议针对地区间不同的生态—经济协调度因地制宜地采取对策。