1988-2018年哈密绿洲植被覆盖度时空变化及其驱动力

2020-03-10高鹏文阿里木江卡斯木赵永玉图尔荪阿依如孜赵禾苗哈力木拉提阿布来提

高鹏文, 阿里木江·卡斯木,2, 赵永玉,图尔荪阿依·如孜, 赵禾苗, 哈力木拉提·阿布来提

(1.新疆师范大学 地理科学与旅游学院, 新疆 乌鲁木齐 830054;2.新疆师范大学 丝绸之路经济带城镇化发展研究中心, 新疆 乌鲁木齐 830054)

绿洲是干旱区水系分布不均及空间降水量不平衡共同作用下形成的特殊地理单元[1-3],因为土壤、湿度、地形等因素的共同影响下,绿洲成为干旱区内对生命系统承载力较高的,人类生产生活聚集地[4-6]。干旱区内的主要景观类型是荒漠,而绿洲的出现改变了这种格局,故绿洲化与荒漠化是一个相互博弈的过程,为防范过渡荒漠化就必须研究绿洲形成的机理,绿洲扩展的方式及驱动力[7-10]。目前国内对于绿洲的研究多在石羊河流域[11]、黑河流域[12]、疏勒河流域[13-14]、艾比湖流域[15]、玛纳斯河流域[16]、和田河流域[17]等,由此可见绿洲大多发源于大河流域,其研究主要为土地利用变化[18-20]、荒漠化与绿洲化[21-22]、绿洲时空演变[23],植被覆盖度的变化对于绿洲生态系统稳定作用明显[25]。植被覆盖度的反演研究对于区域内土壤、水文及生态有重要意义[26]。对于植被覆盖度的研究国内外研究较为深入,也出现了大量研究方法[27],其中像元二分模型估算植被覆盖度又是较为常用且有效的方法[28]。因此本文从干旱区绿洲大背景出发,利用像元二分模型计算哈密绿洲植被覆盖度,从而找寻干旱区哈密绿洲发展规律,分析内在驱动因素。哈密绿洲是干旱区内相对独立的绿洲,因此没有条件形成大片绿洲群,同时该地区为典型的温带大陆性气候,夏季炎热少雨,冬季寒冷干燥,仅有的哈密河也在21世纪初下游已经干涸,因此探讨哈密绿洲的植被覆盖度变化以此间接了解哈密绿洲生态环境状况,从自然与人文两个角度共同探寻哈密绿洲变化的内在驱动力,为该地区持续健康发展提供理论借鉴。

1 研究区概况

哈密绿洲位于新疆维吾尔自治区东部,也是内地省份进入新疆的第一片绿洲,属于哈密市伊州区行政管辖。哈密绿洲南侧为大片荒漠戈壁,北侧为是东天山南部的洪积扇。因地处干旱区,属于典型的温带大陆性干旱气候。昼夜温差大,最大日较差26.7 ℃,年均气温仅有9.8 ℃,年均降水量仅有33.8 mm,同时蒸发量却高达3 300 mm,气候干燥。哈密绿洲内有哈密河流经,但常年处于干涸状态,主要水源由地表水(降水、降雪)和地下水(东天山冰川融化)两部分提供。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及预处理

本研究数据主要为3部分: ①遥感影像数据。选取了1988,1998,2008年Landsat TM数据和2018年的Landsat OLI数据(https:∥www.usgs.gov/),获取时间分别为7月24日,8月7日,7月29日及7月20日。再进行几何校正、辐射定标、大气校正等步骤消除大气对于植被覆盖度计算时的影响,再对其拼接裁剪,得到绿洲植被覆盖度影像。 ②空间数据。从资源环境云平台(http:∥www.resdc.cn/)获取DEM、人口密度、GDP、温度、降水和土地利用栅格数据。统一重采样至30 m,重分类为5类。 ③基础地理信息数据。从国家地理信息中心获取1∶100万的地理信息数据,选取道路及水系。先对获取的道路与水系两种矢量数据转换坐标系,依据研究区图裁剪需要的范围,再对处理后数据做核密度分析。之后再转栅格依据,同时重采样至30 m,最后利用自然断点法分成5类。

2.2 植被指数选择

众多学者对全球40多种植被指数进行了比较,高志海[29]综合比较结果显示归一化植被指数(NDVI)与全球环境监测指数(GEMI)能够反映民勤绿洲的总体情况,而盛莉[30]等人采用去气溶胶植被指数(AFRI)代替NDVI,较为有效地排除了气溶胶对植被覆盖度提取的干扰,并取得了较好的结果,同时滑永春[31]等人通过试验发现AFRIWIR2在干旱区内对于植被覆盖度的提取效果好于AFRISWR1,因此本文选择AFRISWIR2指数来提取哈密绿洲植被覆盖度。

ARVI=(NIR-RB)/(NIR+RB)

(1)

RB=red-γ(blue-red)

(2)

AFRISWIR2=(NIR-0.5WIR2)/

(NIR+0.5SWIR2)

(3)

式中:NRI,red,blue分别为Landsat影像近红外、红色、蓝色波段的反射率; γ为大气光路修订系数,取值为1; SWIR2为TM及OLI影像的第7波段。

2.3 像元二分模型

采用像元二分模型估算植被覆盖度,该模型也是较为简单实用且被大量印证过得模型,其原理为:假定有植被覆盖度与无植被覆盖度的区域共为一个像元S,如全部覆盖植被则表示Sveg,全部覆盖土壤则表示Ssoil。由此可得植被覆盖度公式:

S=Sveg+Ssoil

(4)

通过推到得出基于AFRISWIR2指数的植被覆盖度公式:

(5)

式中:FVC为植被覆盖度; AFRImax,AFRImin表示AFRISWIR2影像中纯植被像元值与纯裸地像元值。

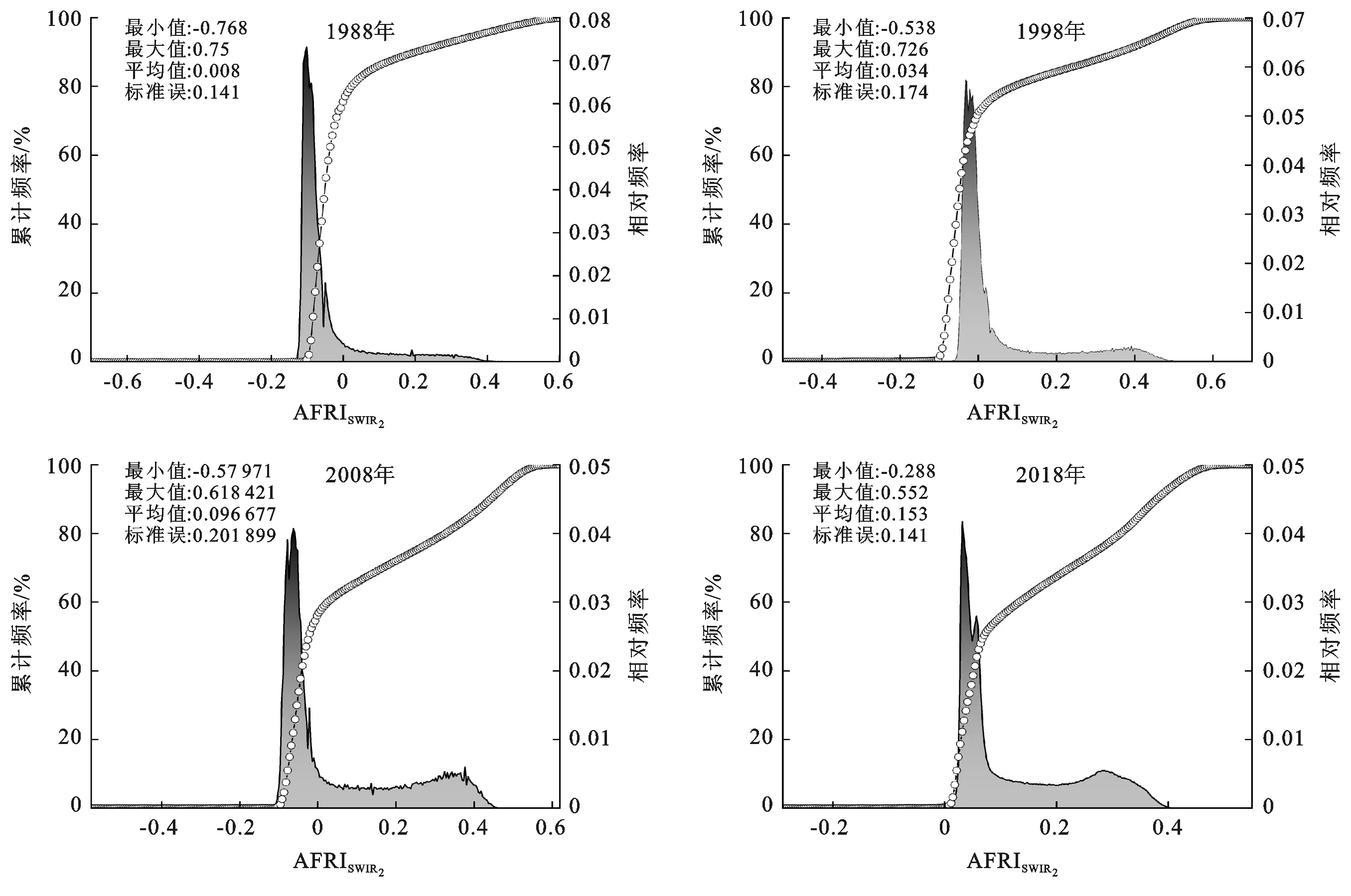

理论上AFRImin值近似为0,但由实际地理环境影响,不同研究区内需依照实际情况进行取值[32-34]。图1为哈密绿洲AFRISWIR2累计频率,分别选择累计频率为10%与95%的值为AFRImin和AFRImax值[26]。

图1 哈密绿洲去气溶胶植被指数AFRISWIR2频率直方图与累计频率

2.4 植被覆盖度动态度

研究期内哈密绿洲植被覆盖度不同等级面积动态变化,可以用动态度表示,具体为:

(6)

式中:T为研究时间段;Ds,De分别表示研究初期及末期植被覆盖度面积。在本文表示为绿洲的扩张程度,K>0表示绿洲扩张,K<0表示绿洲萎缩,K的绝对值越大表示越剧烈。

2.5 植被覆盖度分级

本文依据国家《土地利用现状调查技术规程》《草场资源调查技术规范》《土壤侵蚀分类分级标准》及《中国荒漠化防治国家报告》,再结合朱震达等人[35]的研究,将哈密绿洲的植被覆盖度分成5个等级,分别是极低植被覆盖度(覆盖度<10%)、低植被覆盖度(覆盖度10%~30%)、中植被覆盖度(覆盖度30%~50%)、中高植被覆盖度(覆盖度50%~70%)、高植被覆盖度(覆盖度70%~100%)。

2.6 地理探测器

地理探测器是用来度量地理现象及其潜在影响因子关系的空间分析模型,其不仅能较好的表达同一区域内的相似性和不同区域间的差异性,也可解释自变量X对因变量Y的解释强度[36]。

因子探测器可计算不同因子对生态质量时空变化分异性,以及探测其影响程度大小,计算公式为:

(7)

式中:N为研究区全部样本数;σ2为整个区域Y值的离散方差;h为变量Y或因子X的分区,h=1,2,…,L;L表示分区数目;q为绿洲生态质量的空间异质性,值域范围为[0,1],若分区是由自变量X生成的,则q值越大表示自变量X对属性Y的解释力越强,反之则越弱。

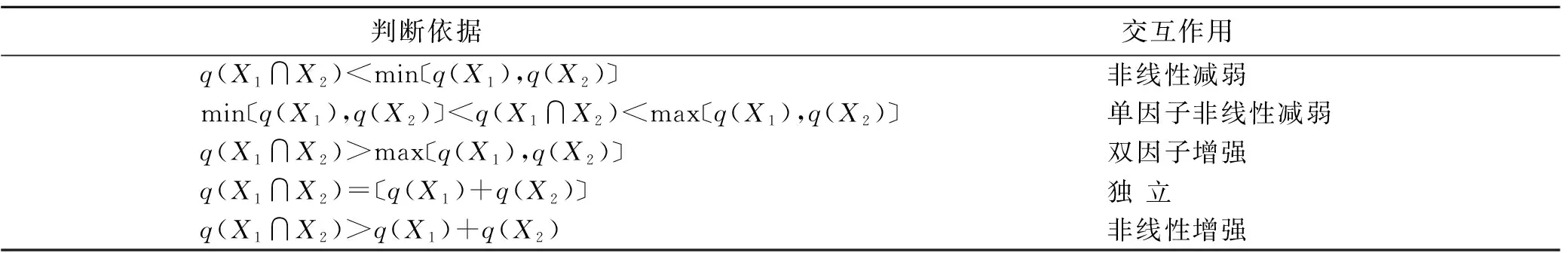

交互作用探测为判断不同影响因子之间的交互作用,即评估因子X1和X2共同作用时是否会增加还是减弱对生境质量的解释力,两个因子之间的关系详见表1—2。

表1 两个自变量对因变量交互作用的类型

生态探测用于比较两两因子对生态质量的空间分布的影响是否具有有显著的差异:

(8)

式中:NX1,NX2分别表示因子X1和X2的样本数量; SSWX1,SSWX2分别表示由S和X1形成的分层的层内方差之和。

表2 哈密绿洲植被覆盖度驱动因子

3 结果与分析

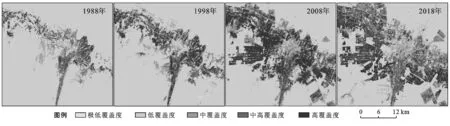

3.1 植被覆盖度空间变化特征分析

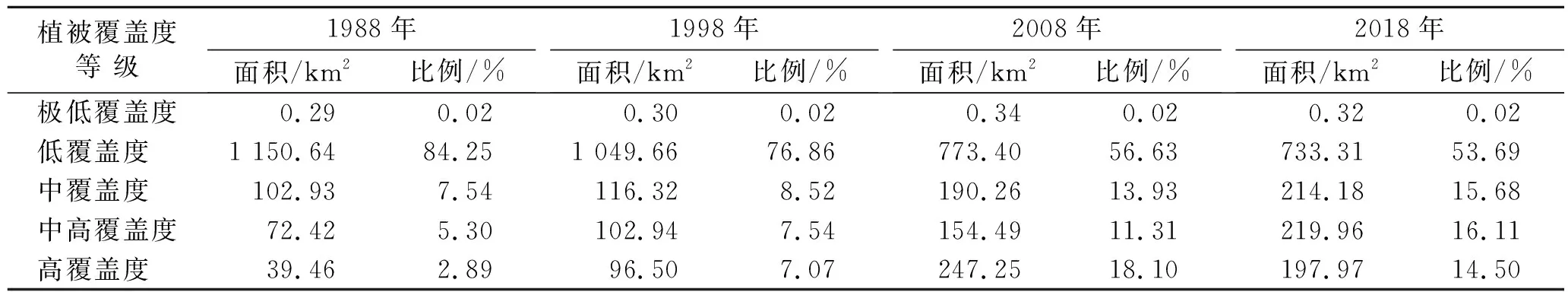

本文利用4期影像计算哈密绿洲近30 a植被覆盖度空间变化(图2),并对其进行面积统计(表3)。由此可知4个时间段内极低覆盖度面积占比都不足1%;低覆盖度的面积占比都超过了50%,说明哈密绿洲总体上低植被覆盖度占主要份额;中覆盖度与中高覆盖度从近18 a内呈现增长趋势;高植被覆盖度呈现先增加后减小的总体趋势。 ①1988—1998年,极低覆盖度增加了0.01 km2;而低覆盖度的面积从1988年的1 150.64 km2降低到1998年的1 049.66 km2,降低了7.39%;中覆盖度、中高覆盖度及高覆盖度面积占比分别增加了0.98%,2.24%和4.18%。同时从图2的1988年植被覆盖度中发现面积最大的低覆盖度区域主要在哈密绿洲的西南部及东北部,且中覆盖度、中高覆盖度及高覆盖度的区域沿西北—东南方向的条带状分布。

图2 哈密绿洲植被覆盖度时空变化

表3 哈密绿洲植被覆盖度面积统计

从图2的1998年的植被覆盖度图中可知,中覆盖度、中高覆盖度的分布区域相较于1988年没有改变。而高覆盖度变化区域变化明显,主要集中在哈密绿洲的西北部及东南部。 ②1998—2008年,极低覆盖度变化不明显,低覆盖度区域面积从1998年的1 049.66 km2降低到2008年的773.40 km2,降低了276.26 km2,降幅26.36%。中覆盖度、中高覆盖度及高度盖度区域面积分别增加了79.34,51.54及152.32 km2。可知在该时间段内,低覆盖度区域面积变化最大,从图2的2008年植被覆盖度发现,引起该变化的原因是在哈密绿洲的西南部新增了较大的绿洲;同时高覆盖度区域从图2的2008年植被覆盖度中可知,主要分布在东部和西部。 ③2008—2018年,极低植被覆盖度变化依旧不明显,同时低植被覆盖度在该段时间内也仅降低了2.94%,中植被覆盖度与中高植被覆盖度面积分别增加了23.91和65.47 km2,而高植被覆盖度则首次下降,降幅3.61%。从图2中可知,该段时间内,各植被覆盖度等级变动较小,仅仅是小区域环境下的改动,绿洲增加的区域也仅在原有绿洲的周围扩展,同时可以看到高植被覆盖度的变化区域在绿洲北部接近天山南坡洪积平原前缘的区域。这说明近10 a哈密绿洲整体变动较为稳定,绿洲斑块形状趋于固定,变动也仅是从植被覆盖度低的区域向植被覆盖度高的变化。

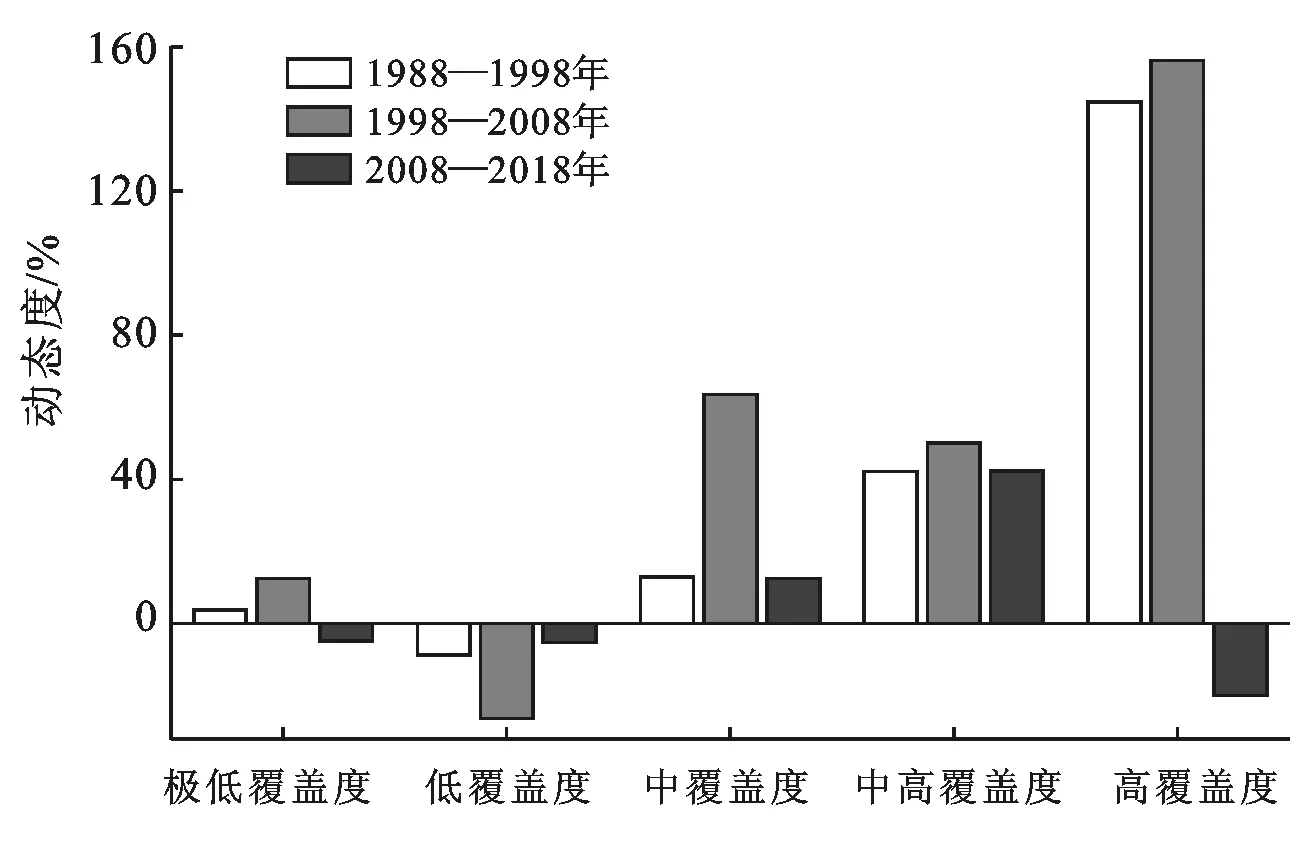

3.2 绿洲动态度变化分析

经计算可知哈密绿洲植被覆盖度动态度(图3)1988—1998年,从极低覆盖度到高覆盖度呈现为先降低后增加的趋势。1998—2008年,从极低覆盖度到高覆盖度表现为先减小后增加再减小再增加的波动过程。2008—2018年,从极低覆盖度到高覆盖度呈现出先增加后减小的趋势。由此可知3个时间段内,哈密绿洲植被覆盖度不同等级之间出现了3种不同方式的变化,其原因在于前10 a绿洲空间形态较为稳定,而这种稳定是由于总体面积不大,变化空间小;中间10 a间哈密绿洲植被覆盖度不同等级之间面积变化最为剧烈,该过程拌随着不同植被覆盖度等级之间相互转化;最近的10 a间,绿洲空间形态也较为稳定,而该稳定是因为总体面积扩大,现有绿洲基本框架基本形成所导致的。分析发现,3个时期内极低覆盖度的动态度先增加后减少,但结合表1可知,3个时期内该等级的面积基本没变;低覆盖度区域面积的动态度均为负值,表明3个时期中低覆盖度区域面积始终在减小,且降幅呈现为先增加后减小趋势。起因在于前10 a内低覆盖度区域面积减小较少,而在中间10 a内该区域面积变化最为剧烈,在近10 a变化较小;中覆盖度区域面积动态度与中高覆盖度区域在3个时期内变化一致,均为正向变化,表明面积都在增加,且增加幅度均表现为先增加后降低。但中高覆盖度比中覆盖度区域增幅大;高覆盖度区域的动态度在前两个时期内增速最大,但在近10 a内为负方向增长,表明高覆盖度区域面积在近10 a降幅较大。

图3 哈密绿洲植被覆盖度动态度

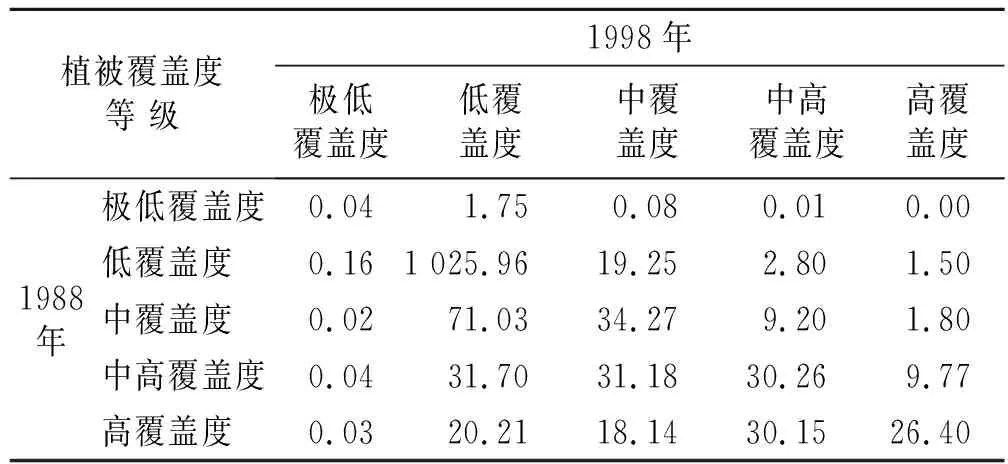

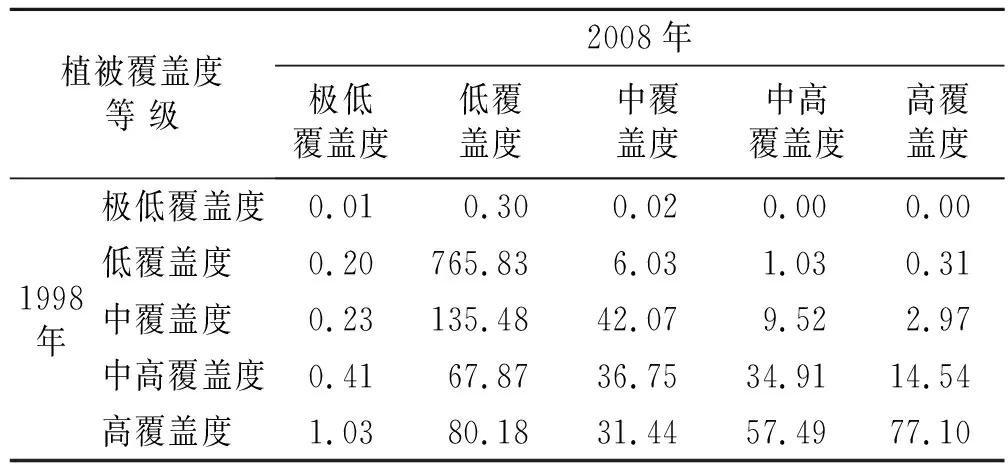

3.3 哈密绿洲植被覆盖度空间转移分析

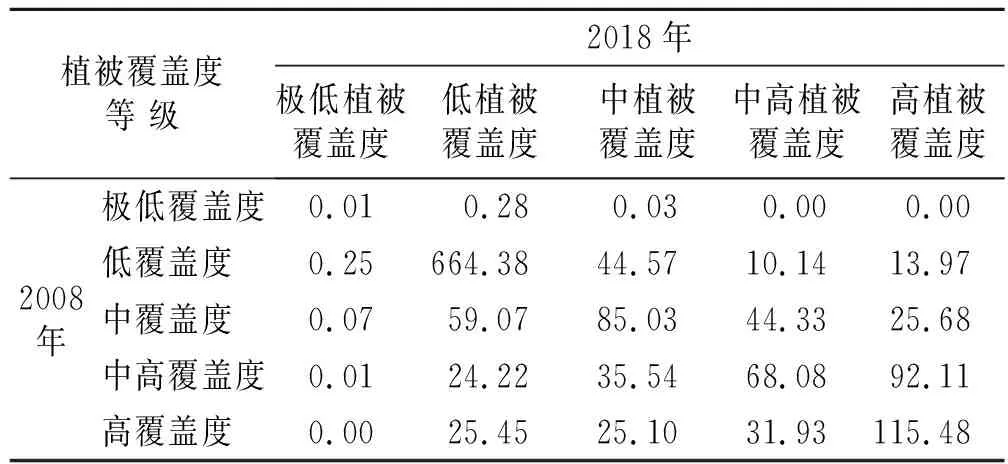

为探究哈密绿洲内部不同植被覆盖度之间的相互转化,及判断哈密绿洲近30 a变化阶段,本文对4期数据做植被覆盖度转移矩阵(表4—6)。从表4可知,1988—1998年低覆盖度区域转出到中覆盖度、中高覆盖度及高覆盖度区域的面积分别为71.03,31.70及20.21 km2,转出面积占比为10.68%。由此可知1988年低覆盖度区域89.32%都转入到1998年的低覆盖度区域,也表明该时间段内低覆盖度区域面积基本没有转变。中覆盖度区域转入低覆盖度区域面积占比19%,转入中高覆盖度区域面积所占比例30%,转入高覆盖度区域面积所占比例17%,而没有转出的面积占比为33%。由此可知,中覆盖度区域向覆盖度更高的区域转入比例47%,所以中覆盖度区域在1988—1998年主要向更高的覆盖度区域转变。中高覆盖度及高覆盖度区域也主要是转入到高覆盖度区域内。因此总体上,在1988—1998年除低覆盖度区域主要转出区域为自身等级植被覆盖度区域外,其他等级的植被覆盖度区域均向比自身更高的区域转变。但转出的面积较小,不同植被覆盖度等级之间的转化不够显著,转化强度较低。由表5可知,1998—2008年低覆盖度的区域没有转出的面积有765.83 km2,占比73%,而转入到中覆盖度区域、中高覆盖度及高覆盖度的区域面积分别为135.48,67.87及80.13 km2,所占比例分别为12%,6%及7%。由此可知低覆盖度区域在该时间段内变化最剧烈,转出面积在各等级覆盖度中最多。因此可说明哈密绿洲在该时间段内植被覆盖度的变化主要是低覆盖度区域向更高等级覆盖度区域转变,低覆盖度区域成为哈密绿洲扩展的主要源地。从图3的1998和2008年两期植被覆盖度图中可以发现,低覆盖度区域减少的区域集中在哈密绿洲的西南部区域。中覆盖度区域及中高覆盖度区域转入到比自身高一个等级的面积占比也分别31%及55%。究其原因在于哈密绿洲中部的伊州区城区内的植被变化较为复杂,城区周围的植被覆盖度也变化较为活跃,因为在该时间段内哈密绿洲在西部大开发战略实施影响下农业及工业的大力发展。因此总体上在该时间段内,哈密绿洲植被覆盖度总体是从低覆盖度区域向更高覆盖区域转变。也正是这种不同覆盖度等级之间的转变,基本形成了现在哈密绿洲的框架。由此可认为1988—2008年是哈密绿洲快速扩展时期,是形成现在绿洲框架的关键时期。由表6可知,2008—2018年低植被覆盖区域无转入,转出的区域仅占10%。中覆盖度区域既向低覆盖度区域转变,也向高覆盖度区域转入,该等级转出的区域占比60%,但主要转出依旧是中覆盖度区域。中高覆盖度为变动的面积68.08 km2,转入高覆盖度、中覆盖度及低覆盖度的面积分别是31.93,44.33,10.14 km2。由此可知中高覆盖度主要的变动还是该区域。高覆盖度转出高覆盖度、中高覆盖度、中覆盖度的面积占比分别为46%,37%,10%。综上所知,在2008—2018年内哈密绿洲的植被覆盖度各等级都未发生较大规模的转出入情况,所以改时间段内哈密绿洲总体扩展较为缓慢,即哈密绿洲空间格局并非在该时间段内形成,而是在2008年前已完成该过程,但已形成的绿洲内部各等级之间的转化成为最剧烈的时期。

表4 哈密绿洲1988-1998年植被覆盖度转移矩阵km2

表5 哈密绿洲1998-2008年植被覆盖度转移矩阵km2

表6 哈密绿洲2008-2018植被覆盖度转移矩阵km2

4 驱动力分析

由因子探测的结果可知(表7),所选的8个生态因子均通过了p值小于0.05的显著性检验。且不同因子的决定力q值普遍较高。q值从大到小排序依次为:土地利用>GDP>人口密度>降水>温度>道路>水系>坡度。

由此可知土地利用变化是引起绿洲植被覆盖度变化的第一影响因子,第二影响因素是人口密度与GDP,然后是温度与降水,最后是水系及道路网络的影响。表明干旱区哈密绿洲植被覆盖度变化的主要驱动因素是土地利用类型。由于绿洲是基于人类活动在干旱区的产物,受自然因素如降水、气温、坡度等影响的同时,人类活动也对其产生更为深刻的影响。哈密绿洲发展过程受人口密度、道路等人工设施的建设影响较大。哈密绿洲内人口密度与GDP的贡献率明显高于温度与降水,而土地利用类型是主导因子。自然因子与人类活动对于不同时间尺度上对绿洲演化起着不同的作用。表明在研究期内哈密绿洲,人为因素对植被覆盖度状况的影响远高于自然因素。随着西部大开发的实施,新疆城镇发展迅速,经济社会进程稳步加快,人类活动对地表影响日益深刻,由此造成绿洲植被覆盖度变化剧烈。

表7 哈密绿洲植被覆盖度的因子探测结果

从交互探测(表8)可知,坡度∩道路(0.209)、坡度∩河流(0.184)、道路∩温度(0.465)和道路∩河流(0.417)(带*)为非线性增强,其余为双因子增强。而在因子探测中坡度(0.056)与道路(0.122)的解释力最低,说明经过交互探测,坡度与道路对于绿洲植被覆盖度的解释力有大幅提升。其他双因子增强按解释力大小排序为:土地利用∩GDP(0.791)>土地利用∩人口(0.787)>土地利用∩降水(0.784)>土地利用∩温度(0.752)>土地利用∩河流(0.687)>土地利用∩道路(0.685)>土地利用∩坡度(0.666),其他因子交互探测值均小于0.65。可知土地利用与其他因子交互探测后解释力均大于原来单因子探测的结果,同时土地利用对于哈密绿洲植被覆盖度有及其重要意义。

综上分析说明不同类型的土地利用方式直接决定了该区域内绿洲植被覆盖度,当然其他自然与人文因子对哈密绿洲植被覆盖度有间接影响作用。生态探测(表8)可知,河流与坡度、河流与道路、温度与道路以及道路与坡度,表现为无显著差异,而其他因子之间的生态探测均表现出显著差异。

表8 哈密绿洲植被覆盖度的交互探测与生态探测结果

5 讨 论

5.1 哈密绿洲扩展阶段

绿洲扩展阶段主要分为前中后期3个阶段[37],前期主要是绿洲主体内部的填充,中期为向外拓展,后期为稳定扩展阶段[38]。本文首次定义了哈密绿洲的发展阶段,其中哈密绿洲在前期(1988—1998年)总体植被覆盖度较低,且覆盖度较好的区域都相对集中,不同等级的覆盖度相互转化的强度较低,属于绿洲低强度稳定期[39];中期(1998—2008年)属于极度扩张期,在该时期哈密绿洲面积增幅高达85%,同时不同等级的覆盖度区域内相互转化的强度较高,高覆盖度及中高覆盖度区域转入的贡献率最高的是低覆盖度区域,同时由于该时期快速扩展,初步形成了哈密绿洲现在的基本框架[40];后期(2008—2018年)属于高强度稳定期,在该时期内绿洲面积扩展较慢,但中覆盖度、中高覆盖度及高覆盖度区域之间的相互转移最为剧烈,该定义过程与刘亚文[5]对吐鲁番绿洲、鲁晖[41]对民勤绿洲、廖杰[42]对黑河绿洲阶段划分一致。

5.2 哈密绿洲植被覆盖度影响因素

干旱区绿洲扩展主要表现为人工绿洲的扩展,对植被覆盖度的分析可量化人工绿洲扩展[43]。植被覆盖度变化影响因素的研究较多,在干旱区内不同区域影响因素差异较大,当绿洲内有径流量较大的河流存在时,河流与盐渍化的影响较大[44-45]。王耀斌等人[46]认为绿洲面积的波动受制于农业绿洲灌溉情况。当然河道变迁和水位变化是绿洲植被覆盖度变化的另一个重要原因。进入到哈密绿洲发展中期,哈密河水位降低明显同时在其周围的植被及作物减少。在绿洲进入快速发展时期,人为影响速率明显强于自然影响速率[47]。本文从地理探测器交互探测得到哈密绿洲植被覆盖度影响因素中人类活动的影响更大,而这一结果与刘亚文[5]对同属东疆区域的吐鲁番绿洲分析相同。本文也存在诸多不足之处,对哈密绿洲植被覆盖度变化方向没有实现定量化的度量。同时本文仅用一种中等分辨率遥感类型数据,今后对哈密绿洲研究中还需要加入多种数据源,并提高数据的空间分辨率,以此达到更加精细化的效果。

6 结 论

(1) 近30 a内,哈密绿洲总体上低植被覆盖度占主要份额;中覆盖度与中高覆盖度从近18 a内呈现增长趋势;高植被覆盖度呈现先增加后减小的总体趋势。

(2) 哈密绿洲从植被覆盖度分析,(1988—1998年)属于绿洲低强度稳定期;(1998—2008年)属于极度扩张期,形成了现在哈密绿洲基本框架;(2008—2018年)属于高强度稳定期。

(3) 土地利用类型变化是造成哈密绿洲植被覆盖度变化的直接原因,同时在近30 a内,人为因素对哈密绿洲植被覆盖度状况的影响远高于自然因素。