四川省汶川县下庄沟“8·20”泥石流成因分析及堵江范围预测

2020-03-10罗玉婷张宪政

罗玉婷, 唐 川, 熊 江, 陈 明, 张宪政

(成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 四川 成都 610059)

汶川地震及后期强降雨触发了大量崩塌滑坡,据统计约有56 000多处滑坡,5.25×109m3松散碎屑物质[1-2]。大量低黏性松散碎屑物质悬挂在陡峭岸坡及沟道中,为泥石流暴发提供了充足物源,促使震后泥石流降雨阈值降低,泥石流活跃性提高[3]。有学者[4]通过对比地质灾害活跃性演化过程指出,汶川震后泥石流将成为主要地质灾害类型,且活跃时间将长达10 a以上。汶川地震后,强降雨诱发了大量灾难性泥石流,如2008年9月24日,北川县强降雨触发了72条泥石流,搬运出大量碎屑物质几乎淹没了整个北川老县城,於埋深度约10 m[3]。在极端降雨条件下出现的群发性泥石流易导致堵江事件,而堵江形成的堰塞湖及溃决都将对沿途人民生命财产造成更加毁灭性的破坏[5]。如2010年8月13日,受强降雨作用影响,汶川震中区映秀及其附近暴发约21条泥石流。其中红椿沟输出约75 m3松散物质,并迅速在沟口形成长约150 m,宽约350 m,体积约为7.11×105m3的堆积扇。堆积扇堵断岷江,促使上游水位抬升,岷江水流改道后淹没了正在新建的映秀镇,给灾区人民带来巨大经济损失[6]。由于泥石流堵江导致上游水位抬升以及溃决后流量放大效应对上下游地区造成严重损坏,众多学者开始广泛关注堵江范围及其效应问题。有学者[7]通过对大区域堵江事件进行统计分析指出导致堵江成因较多,而崩塌、滑坡、泥石流是其主要成因。同时,有学者[8]将崩滑体堵江模式总结分类,其中按崩滑体堵江程度分为完全堵江和不完全堵江,按堵江时间长短分为长期堵江和短暂堵江。另外还有学者[9-10]通过室内模型试验研究泥石流堵江条件,将泥石流堵江模式总结为:潜坝壅堵、堰塞坝局部阻塞和堰塞坝全堵3种模式,其中潜坝壅堵主要发生于运动速度较高的稀性泥石流或容重较小的黏性泥石流,以堰塞坝形式造成大河堵塞主要发生于黏性泥石流。在众多关于泥石流堵江的研究中,多以经验或物理试验手段进行探究为主,少有利用数值模拟与堵江范围预测相结合进行分析展开研究。2019年8月20日,汶川地区暴发大规模泥石流事件,据野外调查发现,汶川县共暴发15条泥石流,主要位于绵虒、银杏地区。其中下庄沟泥石流堵断杂谷脑河并导致51间房屋、下庄水电站、蓉昌高速及317国道遭受破坏。本文基于现场调查及遥感方法,结合泥石流降雨数据,主要从水动力条件、松散固体物质来源分析泥石流的形成机制,揭示泥石流沿程侵蚀、搬运、堆积的活动特征;并通过对典型沟的堵江特征分析,利用FLO-2D模拟不同降雨频率下泥石流的堵江范围,为后续下庄沟泥石流灾害防治预警与同类型泥石流提供参考和借鉴。

1 研究区概况

下庄沟位于四川省阿坝州汶川县克枯乡境内,流域地理坐标范围约为31°28′39.52″—31°31′47.88″N,103°27′33.25″—103°31′39.89″E,沟道纵向长度约10.66 km,流域面积21.01 km2,海拔1 450~4 120 m。地形地貌上,研究区位于青藏高原东缘龙门山与四川盆地过渡区,呈高山峡谷地貌,河流下切作用强烈,流域相对高差高达2 600 m以上,为泥石流形成提供充足的能量条件。地质构造上,研究区位于龙门山断裂带上,地质构造复杂,节理与裂隙发育,岩土体稳定性较低,易失稳形成崩滑体为泥石流提供物源[11]。同时,由于研究区距震中仅47 km,地震过程中,强烈的地表震动导致研究区内形成大量崩塌滑坡等不良地质现象,地表岩土体破碎,在后期强降雨作用下,极易触发形成新的浅层滑坡[4]。大量同震滑坡及震后滑坡为泥石流暴发提供充足物源,同时由于沟道长10.66 km,为泥石流流动过程中得到更为充足的物源补给提供了有利条件。气候上,下庄沟地处温带大陆性半干旱季风气候区,气候温暖干燥,属于川西少雨区域。全年降雨量主要集中在6—9月,年均降雨量为526.3 mm,日最大降雨量可达79.9 mm[12-13]。

2 数据与方法

2.1 数据获取与处理

为了分析此次下庄沟泥石流成因、形成过程及堵江范围预测,本文对下庄沟开展了详细野外调查,并结合遥感影像对泥石流物源供给条件及泥石流形成、侵蚀搬运与堵江过程进行了分析。所涉及数据主要有位于板子沟沟口雨量站降雨监测数据及2008年7月1日、2012年7月29日、2015年4月15日,2019年10月29日分辨率为10 m的影像数据。所获取4期高精度遥感影像数据质量较高,满足人机交互式解译目的。基于空—天—地一体的调查技术,通过无人机拍摄获取沟口正射影像,对受损房屋数量,道路等开展灾损情况调查。另外还搜集了研究区内1∶50 000地形数据,并绘制成高精度DEM数据,为后文基于FLO-2D堵江范围数值模拟分析提供基础数据,同时将DEM与影像叠加使得解译结果更加准确。

2.2 方 法

在开展研究区解译工作前,所获取多源影像需经过地理配准、图像增色处理、对比度变换、多光谱变化等前期处理[14],为分析从2008—2019年期间,坡面的泥石流物源补给沟道物源以及沟道物源累积情况,本文选择物源连接度来说明坡面物源补给沟道物源特性。物源连接度定义为不同类型物源间连接数与最大可能连接数比值,可以表征坡面物源转换为沟道物源程度,同时也可以说明物源运移通道连通完善状况,体现物源输出强度[15]。其计算公式为:

P=L/V

(1)

式中:P为物源连接度;L为崩滑物源与沟道相连接的数量;V为崩滑物源总数。

另外,为了估算流域内崩滑物源体积量,本文采用汶川震区崩滑物源体积估算模型计算下庄沟流域内物源储量[6]。其计算公式分别为:

D=1.2lnSL-5.6

(2)

(3)

式中:D为崩滑体平均厚度(m);SL为崩滑体面积(m2);VL为崩滑体体积(m3)。

最后为进一步分析下庄沟泥石流堵江特征,本文采用FLO-2D模型开展不同降雨频率下泥石流堵江范围分析。

3 下庄沟“8·20”泥石流成因分析

3.1 地形条件

下庄沟泥石流沟流域总体上属于中高山地形,河流下切侵蚀强烈,沟道狭窄呈V形,沟底平均宽度不足20 m。岸坡陡峻,两岸坡度40°以上的面积达10.2 km2,占研究区面积49%,在降雨作用下,坡面物源易启动补给沟道物源。流域内最高点高程为4 120 m,沟口高程1 450 m,相对高差达2 670 m,沟床平均坡降为262.4‰,在地表径流冲刷作用下,极易启动形成泥石流。另外相对高陡的地形为流域内的汇水提供了良好水动力条件,同时也为堆积在沟谷两岸的崩滑体物源侵蚀提供了充足的动力条件。

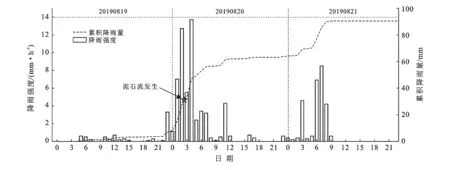

3.2 降雨条件

降雨是触发泥石流的重要因素,降雨通过入渗,导致松散堆积体粘聚力及抗剪强度降低,易失稳形成泥石流。为分析下庄沟泥石流的降雨条件,本文搜集了距下庄沟4.5 km的板子沟雨量站数据资料来说明下庄沟的降雨过程(图1)。板子沟雨量站为距下庄沟位置最近的雨量监测站,且这两个泥石流流域的山脊分水岭相接,上游汇水区的气候降雨条件极为接近。因此在数据限制条件下以板子沟雨量数据来分析下庄沟泥石流的降雨启动特征具有一定的代表作用。由降雨数据推测,研究区于19日凌晨4时开始降雨,降雨强度较小,至傍晚23时,降雨开始急剧增多。在19日长达17 h降雨过程中,累计雨量仅8.2 mm。但19日23:00至20日3:00时泥石流暴发前短短4 h,泥石流触发小时雨强达到12.7 mm/h,前期累积雨量达到27.9 mm。可见此次泥石流降雨类型属于典型的快速激发型,即泥石流暴发前期几乎没有降雨,而泥石流暴发前3~4 h,小时雨强和累积雨量突然猛增,使得泥石流在降雨急剧增加过程中暴发[16]。该雨型主要特点在于短历时强降雨一方面使得松散土体快速入渗,缩短达到饱和所需时间。另一方面由于强降雨强度超过入渗能力而快速形成地表径流,研究区地形陡峭有利于坡面快速汇流,形成沟道径流,强烈侵蚀沟道物源。由于下庄沟2008—2018年未暴发过大型泥石流,坡面物源不断累积在沟道中,启动点至沟口长达4.2 km的过程中,泥石流不断侵蚀沟道物源,伴随两岸堆积体坍塌补给和短暂堵溃效应,使泥石流规模不断增大,其搬运和破坏能力也增强,对沟口房屋及道路产生严重破坏。

3.3 物源条件

有效的物源供给是触发泥石流的重要影响因素之一[17]。为了解流域内坡面物源补给沟道物源情况以及沟道物源变化状况,对流域内物源进行了详细解译,结果见图2与表1。由表1可知,流域内受地震强烈震动共触发崩塌滑坡132处,其中坡面崩滑物源面积为1.0 km2,体积为6.10×106m3,沟道物源面积仅为0.06 km2,流域内物源总面积为1.06 km2。结合图2可知,沟道物源多为沟道两侧崩滑体堆积在沟道中,呈现断续分布,且主要分布在沟道下游。由表1可知,与沟道相连接的崩滑物源有34处,物源连接度为0.26。随后汶川地区暴发了2010年“8·14”和2013年“7·10”群发性泥石流事件,两次暴雨中下庄沟均未发生大规模泥石流,沟道物源变化不大,而坡面物源随着震区地质环境恢复,数量和面积都在逐渐减少。截止到2015年4月,坡面物源数量减少到91处,面积减少到0.5 km2,体积减少到2.85×106m3。结合图2和表1可知,仍有多处崩滑物源与沟道相连接,在降雨及重力作用下持续补给沟道物源。2015—2019年,坡面物源持续减少,但在“8·20”强降雨作用下,沟道两侧部分崩滑物源复活,为泥石流提供物源(图2),由此导致物源连接度增加到0.28,且沟道物源面积迅速增加到0.2 km2。同时由表1可知,泥石流发生后坡面物源面积为0.29 km2,体积估算为1.49×106m3。综合分析表明,近10 a来下庄沟内物源逐渐趋向稳定,泥石流物源面积较震初已明显减少。而通过对比泥石流前后两期影像上新鲜活动痕迹,将与沟道相连接且活跃的崩滑物源进行标记(图2)。由此得知,下庄沟“8·20”泥石流事件中,坡面物源补给较少,沟道物源面积增加、沟道拓宽侵蚀现象明显,为典型的沟道启动型泥石流。据实地访问调查,在2010和2013年两个雨季汛期后,下庄沟沟道受冲刷、侵蚀后宽度、深度有所增加,被侵蚀的碎屑物质搬运至拦挡坝处堆积,致使拦砂坝库容不断减少,物源逐渐累积。在“8·20”短时强降雨诱发下,导致大规模泥石流暴发。

图1 邻近沟道雨量站降雨过程

图2 下庄沟泥石流流域物源变化特征

表1 下庄沟泥石流流域多期物源解译统计结果

4 泥石流运动过程与堵江特征分析

4.1 泥石流形成及侵蚀搬运特征

为给后文数值模拟提供原型,本文对下庄沟泥石流形成、侵蚀搬运过程进行分析总结。下庄沟“8·20”泥石流具有典型的链式灾害特征,整个灾害链过程为:降雨+径流侵蚀—泥石流—堵塞主河—河床抬高+水位抬升—杂谷脑河上游淹没、於埋—堰塞体局部溢洪—杂谷脑河下游损害。受强降雨的触发作用,下庄沟8月20日凌晨3点左右在距离沟口4.2 km沟道处启动形成泥石流,整个泥石流持续了约120 min。泥石流流体自启动点不断向沟口演进,沿途不断发生强烈沟床侵蚀作用,将前期堆积在沟床物源夹带进入泥石流流体中,同时由于强烈的横向侵蚀作用不断掏蚀两岸阶地坡脚,促使前期堆积在沟道两岸的碎屑体以块状坍塌形式补给泥石流流体。如图3分别为泥石流暴发前沟道断面实际情况和经过“8·20”泥石流强烈侵蚀后的地貌形态,侵蚀沟谷宽度约3.8 m,深度约4.7 m。随着沿程大量细颗粒物源加入泥石流,泥石流流体浓度不断增加,泥石流输出量及其搬运能力增强。沟道内巨石,漂砾等块体物质以推移质形式加入到流体运动中,在搬运过程中不断翻转、滚动,由此获得更大的动量。据野外调查发现,流通区内多为直径1 m以下的细小石块,而此次泥石流搬运出最大石块长、宽、高分别约为4.0 m×3.5 m×3.2 m,搬运出沟口后,对沟口房屋及交通设施造成严重破坏。

图3 下庄沟“8·20”泥石流侵蚀破坏

4.2 堵江特征

交汇角是影响泥石流形成堵江的关键因素,而90°交汇是最容易形成堵江的条件[18]。下庄沟泥石流与杂谷脑河垂直交汇,且为重度1.8 kg/L的黏性泥石流,通过相关文献可知,以堰塞坝形式造成河流堵塞主要发生于黏性泥石流[10]。下庄沟泥石流与杂谷脑河交汇时,以龙头的形式和一定的流动速度冲入河床,并沿河床上、下游扩展一段距离,形成宽度较厚的堰塞坝,堵江模式为堰塞坝全堵。泥石流冲出堆积过程中,致使上游90 m处的引水坝闸门被严重损毁并堵塞,减弱了河流对堆积扇形成的扰动及冲刷作用,一定程度上也促进了堵江现象的形成(图4)。坝体平面形态为长条形,顺河长度达280 m,横河最大宽度110 m,长短轴比达到0.9~1.6,堆积范围2.17×104m2,堆积扇平均厚度6.2 m左右,堰塞体最高处高出正常水位近3 m,冲出方量约1.35×105m3,坝体规模较大。随着水位抬升,对堰塞坝静水推力以及侵蚀能力增强,导致堰塞体出现溃口并在杂谷脑河左岸形成近15 m的溢洪道,洪水冲入下游造成洪水泛滥,而上游房屋最大淹没深度约为4.5 m,淤泥深度约为1.1 m(图5)。

图4 下庄水电站引水坝

5 基于FLO-2D不同降雨频率泥石流堵江范围预测

5.1 参数选取

此次泥石流具有典型堵江现象,为探究不同降雨频率下泥石流堵江范围,采用FLO-2D二维泥石流动力模型对下庄沟泥石流进行数值模拟。泥石流暴发后,通过详细野外调查及堆积扇容重等试验,同时结合FLO-2D使用手册确定模拟参数,其中体积浓度为Cv=0.6,则放大系数BF=2.5,其中曼宁系数n和层流阻滞系数K根据FLO-2D使用手册建议选取n=0.1,K=2 285。通过重现下庄沟“8·20”泥石流堵江情况,由此完成对参数的优化,基于此探究不同降雨频率下下庄沟暴发泥石流的冲出范围及堵江特征。根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》计算出P=20%,10%和5%时暴雨洪峰流量分别为231.77,274.09,343.63 m3/s,并基于简化的五边形法得到模拟所需的清水流量过程线[19],输入软件进行数值模拟。

图5 下庄沟上游房屋於埋破坏

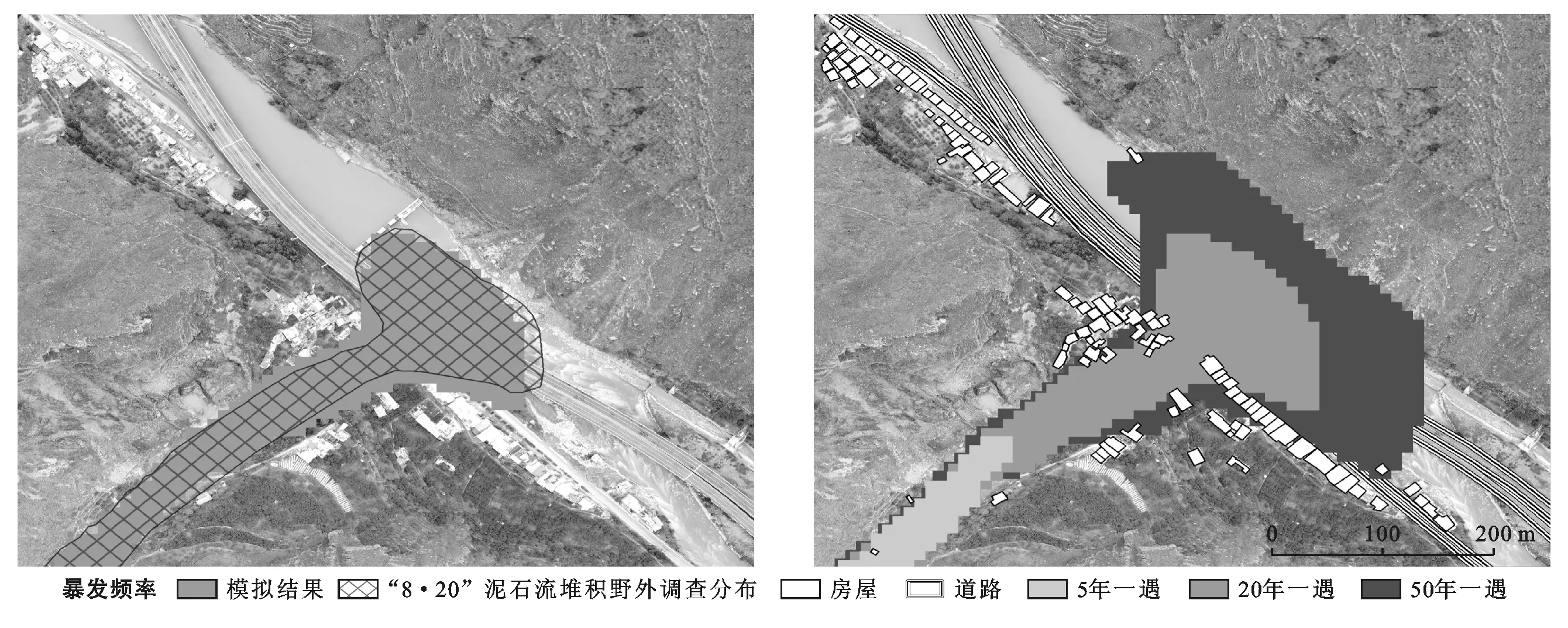

5.2 数值模拟结果及验证

前期野外实地勘察测量得知,此次泥石流堆积范围2.17×104m2,堆积扇平均厚度6.2 m左右,冲出方量约1.35×105m3(图6)。经过对比计算,模拟堆积范围与实测范围重叠区域面积1.99×104m2,形态大小基本一致。同时,采用公式(4)计算出模拟精度,经过计算,模拟精度高达95.3%,符合数值模拟要求。

(4)

式中:A表示泥石流数值模拟精度(%);S0为模拟与实测堆积范围重叠区域(m2);SM为野外实测堆积范围(m2);SN为模拟堆积范围(m2)。

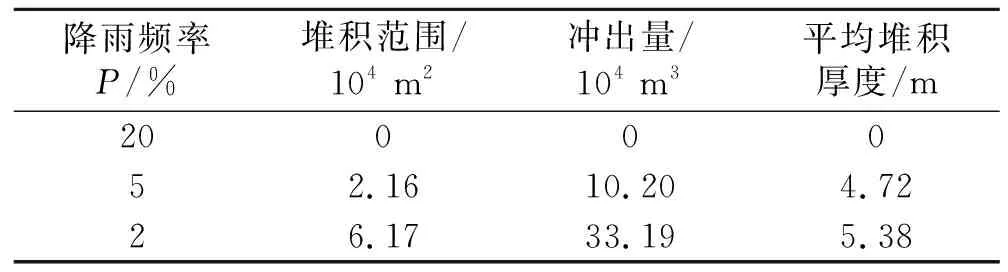

为进一步认识下庄沟泥石流堵江特征,本文分别模拟并统计了不同降雨频率下泥石流冲出范围、冲出规模及堆积厚度等结果(表2)。由图6可知,由于5年一遇的降雨强度小,形成地表径流也较小,难以携带大量松散碎屑物质冲出沟道,绝大部分物源滞留在沟道中,在距离沟口200 m处能量耗尽随即停止运动,未冲出沟口形成堆积扇,未形成堵江,对沟口居民房屋影响有限。在20年一遇的降雨频率下,松散物质随泥石流漫过317国道进入杂谷脑河,泥石流堆积范围2.16×104m2,平均厚度4.72 m,冲出方量约1.02×105m3。由图6所示,在此频率下,泥石流堆积扇长度基本与河道宽度一致,即堆积扇前缘基本抵达对岸,易形成堵江现象,对沟口上下游房屋构成威胁。在50年一遇的降雨频率下,大量物源冲出沟口并完全堵断杂谷脑河,泥石流堆积扇面积6.17×104m2,平均厚度5.38 m左右,冲出方量约3.32×105m3,冲出规模较大,造成完全堵江现象,对沟口上下游房屋造成掩埋或摧毁等严重破坏。

图6 下庄沟泥石流模拟结果验证(左)及不同降雨强度下模拟结果(右)

表2 不同降雨强度下数值模拟统计结果

6 结 论

(1) 这次泥石流成因主要为:陡峭沟道地形为泥石流暴发提供充足的能量条件,随着前期坡面物源不断补给沟道物源,致使下庄沟沟道物源动储量不断累积,同时短历时强降雨促使下庄沟产生沟道径流冲刷沟床松散固体物质启动形成泥石流。

(2) 泥石流自启动点开始沿途不断发生沟床侵蚀和横向侵蚀,促使大量物质加入泥石流流体,使得其浓度增加,搬运能力和泥石流冲出规模不断增大。沟道中大量巨石、漂砾等粗颗粒物质以滚动、翻转等形式加入流体运动,对沟口房屋和道路产生较强的冲击破坏。

(3) 此次下庄沟泥石流为黏性泥石流,且与杂谷脑河的交汇角为90°,极易形成堰塞坝堵江现象,同时,被堵塞的引水坝闸门减弱了河流对堆积扇形成的扰动及冲刷作用,一定程度上也促进了堵江现象的形成。大量碎屑物质搬运出沟口后形成了顺河长度达280 m,横河最大宽度110 m的堰塞体,堵江模式为堰塞坝全堵。

(4) 下庄沟“8·20”泥石流形成的堆积范围约2.17×104m2,平均厚度约6.2 m,冲出方量约1.35×105m3。为进一步探究下庄沟泥石流堵江特征,基于FLO-2D软件模拟了不同降雨频率的堵江情况,结果显示5年一遇的降雨频率下大部分物源滞留在沟道中,未形成堵江;20年一遇的降雨频率下,泥石流冲出规模较大,堆积扇前缘基本抵达对岸,易形成堵江现象;在50年一遇的降雨频率下,泥石流冲出规模较大,冲出的松散物质完全堵断杂谷脑河,形成堰塞湖。