农户农业生产的碳排放及其影响因素

——以湖北省部分地区为例

2020-03-10王秀兰孟焱鑫单玉红巩瑶童

王秀兰, 孟焱鑫, 单玉红, 巩瑶童

(1.华中农业大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430070; 2.烟台经济技术开发区自然资源和规划局, 山东 烟台 264006)

气候变化是人类社会与经济发展面临的严峻挑战之一,已经成为了全球专家学者和各国政府关注的重点问题。碳排放量的不断增加对全球气候变化影响极其显著,人类行为所导致的碳排放量的增加是全球变暖的重要原因之一[1]。二、三产业毫无疑问是造成碳增加的重要来源,但是作为三大产业之一的农业所带来的二氧化碳增加问题不容小觑[2]。对于我国农业生产活动而言,投入的化肥、农药、农膜以及土地的翻耕过程都能够直接或者间接的产生大量温室气体排放[3],所带来的碳排放占全球排放总量的14.9%[4]。我国是农业大国,也是碳排放大国[5-7],作为国民经济的基础,我国的农业在由传统农业向现代农业转换的过程中,虽然取得了可喜的成绩,但是由于过量农药、化肥等一系列生产资料的投入,农业碳排放量占全国温室气体排放总量的比例在不断的增长[8],阻碍了农业的可持续发展。因此,近来年中央一号文件在不断关注农业生态环境问题,而农业的碳排放是衡量农业生态的重要指标之一,在十九大报告中也提出了实现乡村振兴的关键是生态宜居。湖北省作为我国的农业大省,国家发改委气候司将湖北省选为试点省份。作为全国首批碳排放交易权的试点省份,湖北省政府印发“十三五”控制温室气体排放工作实施方案,有效控制碳排放总量。在这样的背景下,研究湖北省农户农业生产碳排放及影响因素对于探索农业生产碳减排以及农业的可持续发展有着重要的意义。根据农业碳排放呈现出来的多样性和复杂性的特点,农业碳排放的来源和工业的碳排放来源不同[9],其主要来源于化肥、农药等一系列农用物资利用、农业废弃物、农业的能源利用、反刍动物的养殖以及稻田的燃烧等[10-12]。目前学术界对农业碳排放的研究主要集中在农业碳排放量的测算以及影响因素的分析等方面[13]。李波等[5]从投入的化肥、农药、农膜、翻耕、灌溉、柴油等测算出中国农业碳排放总量;研究表明,我国东部地区农业碳排放总量最高,其次是中部地区,而西部地区是最少的,并且我国北方区域的农业碳排放量比南方区域的要高[14-15]。何艳秋等[16]分析研究了农业碳排放的空间格局,结果显示,我国不同省份之间农业碳排放强度差异很大,主要表现在农业的经济水平、产业化、机械化以及人力资本方面;朱茂然和钱泽森[17]则以长江流域带为例,从农业投入的化肥、农药、农膜、翻耕、灌溉、柴油等6个方面构建农业碳排放体系,发现长江流域带各地区碳排放量以及碳排放强度差异较大,并发现农业的生产效率、劳动力、产业结构可以抑制碳排的增加;贺亚亚等[18]从农地利用、稻田、牲畜养殖3个方面来测算出湖北省16个地区农业碳排放量;赵先超等[19]通过农业总产值、耕地面积、有效灌溉面积等数据,测出了湖南省15 a农业碳排放量和碳排放强度,并用LMDI模型分析影响农业碳排放的重要因素;高标等[20]从农业物质投入、水稻的种植、畜牧养殖3个方面测算出白城市的农业碳排放量,并利用STIRPAT模型分析出农业碳排的影响因素,得出农业生产率比值、农民人均纯收入、农村的投资、城市化率水平是主要影响因素;许清涛等[21]通过碳排放系数法,测算出吉林省18 a来农业的碳排放量和碳排放强度,并得出产业结构、劳动力规模以及农业生产效率是抑制农业碳排放量增加的重要因素。以上研究结果表明,我国农业碳排放量跟农业投入要素有着紧密联系,主要有以下两个特点:一是农业投入的农药、化肥、农膜、灌溉和柴油是农业碳排放的重要来源;二是我国农业由传统的人工种植技术逐步实现了机械化,大量机械使用导致机械使用产生的碳排放量占农业碳排放量的比重越来越高。结合现有的文献发现,目前对于农业生产碳排放的研究大多都是从宏观层面进行分析,而对农业碳排放的影响因素研究也不多。

因此,本文拟从微观农户视角,选取武汉市江夏区、黄陂区以及鄂州市作为样本区,了解调查不同区域农户农业生产的现状,具体研究农户农业生产活动的碳排放,衡量被调查农户的农业生产碳排放强度,揭示农户碳排放的结构特点,最后分析影响农户农业生产碳排放强度的重要因素。可以帮助我们更加全面理性地认识农业碳排放的问题,结合调查地区农户生产的特点及其区域差异性,因地制宜的提出农业低碳生产的相关建议,促进农业低碳、健康可持续发展。

1 农业生产的碳排过程分析和碳排测算

1.1 农户农业生产的碳排过程分析

掌握不同区域的农业系统温室气体排放的来源、结构特征并进行核算和深入分析,这是制定低碳现代农业发展策略的前提和基础。因此,基于农户农业生产过程进行碳排放量的计算及碳排放相关影响因素分析是探寻低碳农业发展方向的途径之一。在农业生产的过程中,排放出的温室气体主要有二氧化碳、二氧化氮和甲烷等。在计算碳排放的过程中,所产生的温室气体量转化成二氧化碳的量进而转化为碳的量的碳排放系数,所以将在碳排进行加总时统一将甲烷、二氧化氮排放量置换成标准二氧化碳排放量。IPCC第四次评估报告指出了各类温室气体转化为二氧化碳的全球暖化潜能值GWP值,1 t甲烷所引发的温室效应分别等同于6.81 t(25 t二氧化碳)C所产生的温室效应,1 t二氧化氮所引发的温室效应等同于81.27 t(298 t二氧化碳)C所产生的温室效应[22]。根据相关研究资料,一般而言,农业生产活动的碳排放主要集中在农作物的种植过程,作物种植过程中直接或间接碳排放(包括农药、化肥、农膜、机耕及其他相关消耗)是农业生产活动温室气体的主要来源[23],农户行为在这一方面对农业生产活动温室气体排放发挥着重要影响作用。现代农业对农药、化肥和农膜的需求量很大[24]。我国农药的有效利用率不足30%[25],大部分最终都以污染的形式排入到自然环境,在作物种植的过程中,农药的大量使用势必会影响农业的生态系统的平衡、污染土壤、水体和大气环境并且还会对消费者的健康带来影响。而我国化肥在使用过程中也一直存在着投入量过大,使用养分结构不合理等问题,过度使用氮肥,而对钾肥、磷肥的施用量不足,使得土地的生产力不增反减。据统计,我国农田化肥使用效率在35%左右[25],大部分的化肥成为了农业污染的重要来源。农膜在使用的过程中会产生大量的温室气体,不仅如此,我国农膜残留率还高达40%[25],农膜的残留会影响土壤中水分的自由渗透,容易造成土壤缺水,使得土壤结构受到破坏,影响作物的生长,造成作物减产。除此之外,机械和人工投入是作物种植过程中最基础的生产要素,各种机械的使用,会涉及到各种能源的消耗,由各种化石燃料和电能的使用而引起温室气体的产生,而人工投入是指在刨除人类维持自身生存和繁衍所需能量之外投入到农业生产过程中的部分而产生的额外的温室气体排放[25]。

1.2 农户农业生产的碳排放测算方法

1.2.1 碳排放估算模型 根据以上分析得知,参与农户农业生产碳排放的主要投入要素为化肥、农药、农膜、机械、人工等5种生产要素,结合单位要素所产生的碳排放系数,估算得出碳排放结果以及碳排放强度[26]。

(1) 构建碳排放估算公式:

E=∑Ei=∑Ti·δi

式中:E为农户农业生产的碳排放总量;Ei为各种作物类型碳排放量;Ti为各种作物生产要素的投入量;δi为各种生产投入要素的碳排放系数。

(2) 碳排放强度公式:

A=E/B

式中:A为农业生产碳排放强度;B为耕地面积。

1.2.2 各类投入的碳排放系数 现代农业生产的过程中主要投入的是劳动力、化学品和水资源,只要涉及到能量消耗,便会产生温室气体的排放。由于人类参与农业劳动时自身活动也必然会产生一定的温室气体,因此对人类活动产生的温室气体量乘以0.25[25]。化肥施用产生的温室气体主要包括氮肥、钾肥以及磷肥等,现阶段复合肥使用比例逐渐升高,所以在进行计算时,统一按照复合肥进行计算。现阶段农业生产活动喷洒农药是必不可少的,在本次调查中发现,农药的使用率达到了100%,即只要有农业生产活动,就会喷洒农药。而在能源使用方面,农业种植过程主要使用的能源类型有3种:电能、柴油、汽油。主要表现在农业机械消耗化石燃料(主要是农用柴油)以及农业灌溉过程中消耗电能而产生温室气体的排放,据最新的研究结果可知,湖北省平均各投入要素产生的碳排放量中由于灌溉消耗电能而产生的碳排放量占农业碳排放总量的比重只有1.46%[27],并且在本次调查过程中也发现,调研地区近几年灌溉的频率较低,因此对于农业生产灌溉电能消耗产生的碳排可忽略不计。各类碳排放源的碳排放系数详见表1。

表1 作物种植过程碳排放测算指标一览表

2 农业生产碳排放现状的实证分析

2.1 数据来源与问卷设计

本研究所用的数据主要来源于2019年5—6月在湖北省武汉市的江夏区、黄陂区以及鄂州市的农户实地调研。

根据农作物不同的种植结构,湖北省农作物种植结构分为5个区划,而武汉的江夏区、黄陂区以及鄂州市被划为鄂东南低山丘陵湿润水稻主作区[31],根据划分结果可知,调研样本区属于同一个种植结构区划,因此考虑到地形、经济发展水平、距离武汉市中心城区的距离等相关因素,每个调研地区随机选取了一些村庄,每个村庄随机抽取部分农户采取“一对一”面对面方式进行问卷调查。本次调研一共获得295份问卷,有效问卷277份,有效率达到93.9%,有效样本的分布情况为:江夏区89份,黄陂区93份,鄂州市95份;具体样本分布情况详见表2。问卷设计主要涉及以下3个方面: ①参与调查农户的个人特征及家庭特征,包括农户的年龄、性别、受教育程度、务农年限、家庭人均年收入情况、是否为党员、是否为村干部等等; ②调查农户的经营情况包括农业收入水平情况、是否参加农业技术培训等,以及土地特征方面,如不同作物类型的土地面积数量、质量等相关情况; ③调查对象农地种植利用情况,包括主要种植的农作物种类、种植制度包括种植结构、种植茬数等以及种植的过程中化肥、农药、农膜等生产资料的投入情况;农用机械的投入燃油消耗情况以及不同种植作物的人工投入水平。

表2 调研地区样本分布情况

2.2 研究区农业生产情况描述性统计分析

2.2.1 研究区种植结构情况 通过调查问卷可以看出,在同一个种植结构区划下,本次调研地区武汉市江夏区、黄陂区以及鄂州市的农户种植的主要作物有水稻(占调查区域全部耕作面积的40%)、莲藕(14%)、小麦(13%)、棉花(7%)、黄豆(6%)、玉米(5%),甜瓜(5%)等种植作物(图1)。

图1 调研区域农户各作物种类种植面积情况

水稻、小麦等粮食作物在耕种面积上占绝大多数,部分地区水稻两茬种植,是农业生产过程中温室气体排放的重要来源。棉花、莲藕等经济作物在追求经济收益最大化的同时,不可避免会发生生产投入过量的现象,从而引起温室气体的大量排放。本文选取耕种面积占全部耕种面积的80%的5种作物(水稻40%,莲藕14%,小麦13%,棉花7%,黄豆6%)为代表,反映该地区农户农业生产活动碳排放的基本情况。

2.2.2 研究区农户的农业生产投入情况 在化肥使用方面,5种作物使用化肥都很普遍,1 hm2使用量均在800 kg以上(图2)。水稻施用的化肥量最多,高达1 323.24 kg/hm2,棉花施用化肥最少,为865.29 kg/hm2左右,结合农户基本特征,可以得知,调研地区农户种植棉花多为贫瘠农地种植,农户种植热情不高。在农药使用方面棉花农药花费最高,水稻次之,莲藕最少。在农膜使用方面,可以明显发现作物种类间的差异,黄豆用量最大,而莲藕不会使用农膜。另外在调查中,发现农户对农膜的处理比较完善,大部分都收进垃圾桶,只有小部分留在地里。由于种植作物种类以及地区气候的原因,调研区农膜利用率不高,只有少数农户利用农膜。在机械花费方面,水稻机械花费最高,达到近2 697元/hm2。

图2 化肥、农药、农膜、机械耗能调查区域平均情况

在人工投入方面,由于调研地区耕地的破碎化程度较高,不能形成大规模的农业机械化生产,因此,农户在农业生产的过程中,除了化肥、农药、农膜等生产资料的投入使用之外,还会涉及到大量人工的投入,也会带来温室气体的排放。根据本次调查样本所在地的农户人工投入情况,将从事作物生产的劳动时间按照每天8个小时折算为一个工日,结果发现,调研地区不同的作物种类的生产期相对固定,在生产期间的农业劳动时间也相对固定,因此同一种植作物的人工投入水平基本上类似,而人工投入水平在不同的作物种类之间存在着一定的差距,因此本文涉及的人工投入水平依据不同作物种类进行区分,不同种植作物的人工投入水平详见表3。

表3 各作物的人工投入一览表工日/hm2

2.3 研究区农户农业生产活动碳排放估算

计算农业生产活动产生的碳排放主要在农作物种植过程中投入的化肥、农药、农膜在生产、运输、使用过程中产生的温室气体,还包括投入机械使用的化石燃料柴油产生的温室气体,另外在作物种植过程中还涉及大量人工的使用等等都伴随着温室气体的排放。基于微观农户视角,运用调查得到的数据,尝试对研究区农业生产活动产生的温室气体进行估算。就不同作物种类的碳排放总量来看,种植水稻的碳排放量最大,其次为莲藕、棉花、小麦,种植黄豆的碳排放量最小,不同作物温室气体排放总量对比结果见图3。就不同农作物碳排放强度而言,莲藕的碳排放强度最高,达到1 490.40 kg/hm2,水稻次之为1 380.51 kg/hm2,小麦的碳排放强度居中为1 234.93 kg/hm2,棉花和黄豆的温室气体排放强度最低分别为1 179.76和747.53 kg/hm2(图4)。水稻温室气体产生量如此大的原因在于水稻种植的面积大,与之相反莲藕产生如此多的温室气体在于单位面积莲藕温室气体排放强度高,这是两个最有代表性的农作物。

图3 不同作物温室气体排放总量对比

图4 不同作物温室气体碳排放强度

在温室气体排放结构方面,就研究区域种植业的全部过程而言,化肥使用是产生温室气体的主要来源,其次是人工投入产生的温室气体。农药与农膜由于投入量较小,在调查区域温室气体产生中只占极小一部分(图5)。

图5 不同投入要素温室气体排放构成

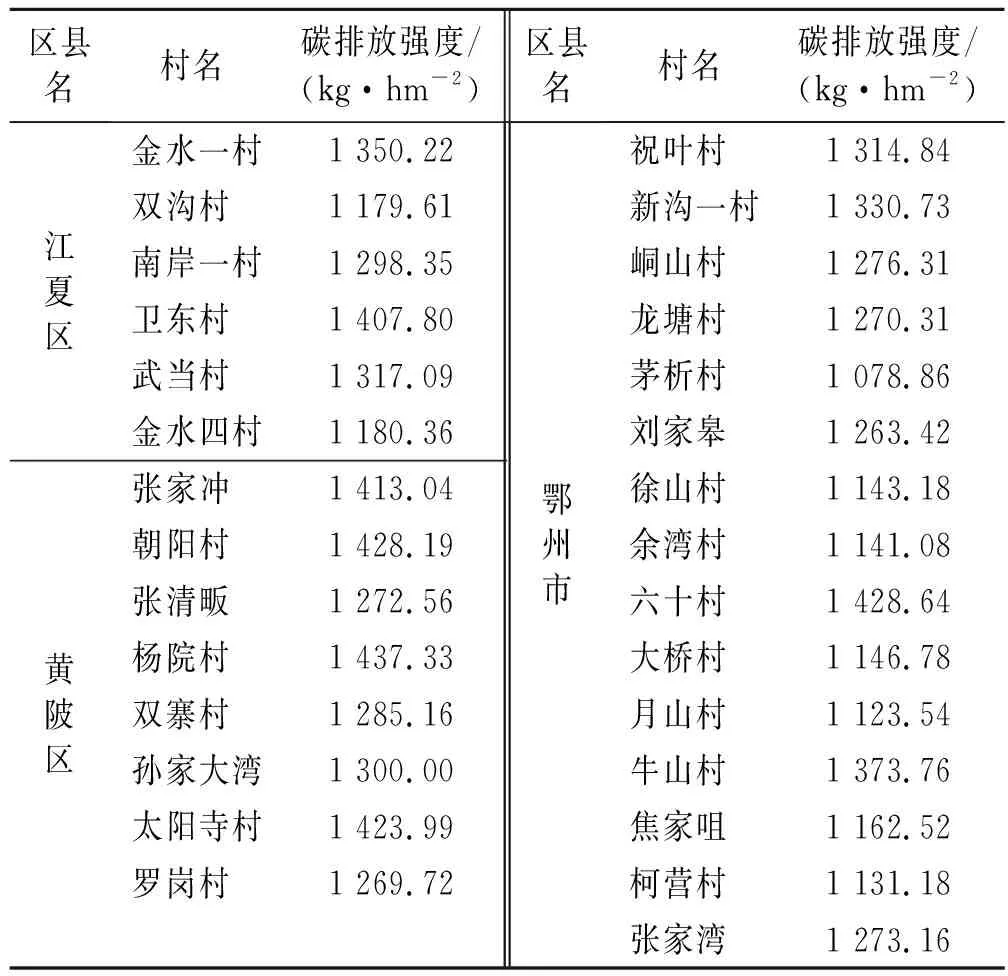

在不同区域碳排放强度方面,通过本次在调研地区随机选取的29个行政村,计算出每个行政村的碳排放强度现状,可以看出每个调研地区的行政村碳排放强度分布较为平均,各样本行政村具体碳排放强度情况详见表4。结果表明,在同一作物种植结构区划下,江夏区、黄陂区以及鄂州市的碳排放强度差异较小,地区特征并不显著。

表4 调研地区各样本行政村碳排放强度

3 农户农业碳排放影响因素分析

3.1 模型的建立

本文运用半对数回归模型对农户农业生产碳排放强度的影响因素进行计量分析。学习国内外学者关于碳排放强度影响因素的研究成果可知,农户农业生产的碳排放强度除了受到生产资料投入的影响之外,也会受到其他“环境”因素的影响,在综合考虑调查农户基本信息的基础之上,将影响农户碳排放强度的“环境”因素分为农户的个人特征变量、家庭特征变量、农地特征变量、组织特征变量及种植特征变量5个层面来研究农户农业生产碳排放强度的影响因素。参照许庆等[32]研究规模经济对粮食生产影响时建立的模型,构建如下计量模型:

式中:A表示农户农业生产碳排放强度;β0表示常数项;βi表示待估系数;χi表示第i个解释变量;μ表示随机误差项。

本文一共选取了15个影响因素,分别为农户的个人特征:性别、年龄、文化程度、务农年限;家庭特征:人口数量、人均年收入、年均农业收入比例;农地特征:耕地面积,土地质量;组织特征:是否为村干部、是否为党员、是否参加农业技术培训;种植特征:根据上述不同作物碳排放强度的结果可以看出,水稻和莲藕的碳排放强度类似,而小麦和棉花的碳排放强度类似,因此分为水稻和莲藕的种植比例、小麦和棉花的种植比例和大豆的种植比例。

3.2 变量描述

基于调查数据,本文所取变量的描述性统计分析结果详见表5。

表5 变量描述及统计性分析结果

3.3 模型结果与分析

对数据进行回归分析,结果详见表6。根据拟合效果来看,该回归模型通过了检验,总体显著性检验p<0.01,具有较好的显著性,各变量的方差膨胀因子(VIF)均远小于10,说明各影响因素变量之间不存在多重共线性,拟合效果良好,构建的模型较为合理。

表6 农户农业生产碳排放强度的影响因素回归结果

农户个人特征中,农户的年龄对于农业生产碳排放强度有显著的负向影响(p<0.01)。一般来说农户的年龄越大,意味着见识更加的广阔,对于事物具有敏锐的判断能力,在农业生产的过程中,能够在一定程度上降低化肥、农药、农膜等生产资料投入使用,因此农户的年龄越大,其农业生产的碳排放强度也越低。农户的务农年限对农业生产碳排放强度有着显著的负向影响(p<0.01)。农户的务农年限越长,说明种植经验也越丰富,对土地的感情越深,因此在农业生产过程中能够很好的把握农用物资的用量,不希望因为自己的投入量过多造成土地的质量的下降,因此务农年限越长,其农业生产的碳排放量强度也就越低。农户的家庭特征中,年均农业收入比例对农业生产碳排放强度具有显著的负向影响(p<0.05)。农业收入比例越高,说明其家庭的收入中农业所占的比重越高,农业种植的积极性也就越高,因此对农业生产的效益会更加关注,倾向采取更加科学高效的生产方式,农业碳排放强度也就越低。农户的农地特征中,耕地的面积数量对于农业生产碳排放强度具有显著的负向影响(p<0.05)。耕地面积越大,其农业生产的碳排放强度越低,随着耕地规模的扩大会产生一定的规模经济,单位面积化肥、农药等农业生产资料的使用会降低,并且随着耕地规模的扩大,农户在生产的过程中会更加倾向采用科学的技术手段,从而减少化肥、农药等投入要素的使用,实现农业生产的低碳减排。而土地质量对农户碳排放强度具有显著的负向影响(p<0.01)。农户经营的土地质量越好,说明土地的肥力越好,带来相同的农业经济效益时所需要的农药、化肥等农用物资投入也就越少,产生的碳排放强度也就越低。农户的组织特征中,农户是否为村干部对农业生产碳排放强度具有显著的负向影响(p<0.01)。说明农户是村干部的话,则会关注并支持国家相关的政策,并用实际行动在农业生产的过程中,相比其他农户会减少化肥、农药等要素的使用,从而减少农业生产过程中的碳排放,碳排放强度也就越低。而是否参加过农业技术培训对农业生产碳排放强度具有显著的负向影响(p<0.01)。参加过农业技术培训的农户,会学习并采用更加科学有效的农业生产方式,减少农业生产的盲目性,提高土地管理的效率,减少因不当的农业生产行为对环境带来的影响,会采取更加低碳方式进行农业生产,因此参加过农业技术培训的农户农业碳排放强度也就越低。

4 结论及政策建议

4.1 结 论

本文以武汉市黄陂、江夏区以及鄂州市的农户农业生产碳排放及影响因素为实证研究,通过描述性统计分析、碳排放量的计算,分析调研区域之间碳排放的结构特点以及影响农业生产碳排放强度的重要因素。研究结果得知,就不同作物种类的碳排放量来看,种植水稻的碳排放总量最大,而莲藕的碳排放强度最大;就调查区域农业碳排放的结构而言,可以看出化肥使用是产生温室气体的主要来源,其次是人工投入;在农业生产碳排放强度的影响因素方面,农户的年龄、务农年限、年均农业收入比例、耕地面积、土地质量、是否为村干部以及是否参加农业技术培训对农业生产碳排放强度具有显著的负向影响;农户的性别、文化程度、家庭人口数量、人均年收入水平、是否为党员以及农户的种植特征未能通过显著性检验。上述结论仅仅是针对此次调研数据所得,并不能说明未通过显著性检验的影响因素不会影响农户的碳排放强度,以农户的种植特征为例,理论上而言,作物结构和类别会影响农户的碳排放强度,未能通过检验的原因可能来自于该自变量的分布问题,例如黄豆的碳排放强度和其他4种作物差异最大,但依据样本数据显示,85.1%的农户黄豆种植面积占所有作物面积比不超过0.2,表明样本数据分布较为集中。

4.2 政策建议

(1) 重视科学技术在农业中的应用,改善耕种模式,推广高效施肥施药。从种植作物的种类来看,农业生产中水稻产生的碳排放总量所占的比例最大,因此要改善耕种模式,学习新的水稻种植技术以及生产技术;从农业碳排放的结构来看,化肥、农药和人工是碳排放的重要来源,因此在农业生产的过程中,要提升农业机械化水平,加强施肥施药指导,引导农民科学使用化肥农药,减少化肥农药的使用,另外在化肥种类方面,要推广使用复合肥、缓释肥,减少化肥的无效利用。为了促进农业生产活动碳排减少,低碳农业稳步发展,政府以及相关企业应该加大对科学技术在农业中应用的探讨,加大科学技术研发的资金技术投入,发展多方面的改善模式,使得农业的发展从劳动密集型向技术密集型升级,加快发展创新性农业。

(2) 提升低碳农业生产补贴,提倡适度规模种植,加强农地保护意识和农业的技术培训。从碳排放强度的影响因素来看,农户的年龄、务农年限、年均农业收入比例、耕地面积、土地质量、村干部以及参加农业技术培训对碳排放强度具有显著影响。因此可从以下几个途径实现农业碳减排:农户自身要加强对农业信息的关注,提升对信息的理解能力;加大农户在农业生产的过程中的补贴力度,提高农户进行低碳农业生产的积极性;适度扩大农业种植生产规模,形成规模效应;加强农户的农地保护意识,合理利用土地;加大农业技术培训的次数和力度,增加农业政策的传播途径,使得农户及时获取农业信息,减少农业生产碳排放,科学有效地进行农业生产活动。