论初盛唐五言诗创作中的语言雷同现象

2020-03-09杨照

杨 照

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

诗歌语言雷同现象主要指同一位诗人或生活时代大体相同的诗人之间(1)后代诗人因学习、借鉴前代诗人的创作而形成的不同时期的作品的语词相似,例如南朝梁代诗人何逊有“薄云岩际出,初月波中上”,唐代诗人杜甫有“薄云岩际宿,孤月浪中翻”,这种情况是诗歌艺术的继承与创变,不属于本文所说的语言雷同,因此不在本文讨论范围之内,特此说明。的诗歌存在的明显的语汇相似或相同的情况,包括单句之间的语词雷同,也包括对偶句相同位置的语汇相似或重复。唐诗的语言雷同现象明清诗论中已有零星提及,当代学者在此基础上对个别诗人作品的语言雷同进行了更加细致的归纳,有助于直观、深入地了解唐诗雷同的一些情况。但已有研究还留下了很多可以继续探索的空间。首先,前人一般只针对个别诗人或一种体裁讨论语言雷同问题,明清诗话中主要见到对高适、岑参诗作雷同的评论(2)明代王世贞《艺苑卮言》中认为:“岑参、李益诗语不多,而结法撰意雷同者几半。”[1](P200)许学夷《诗源辩体》也谈道:“五言律,……岑则句意多同。”[2](P157)清代叶燮在《原诗》中认为高适、岑参五七言律体的雷同是“应酬活套”,详见下文论述。以及对绝句内容雷同的举例(3)明代杨慎《升庵诗话》卷八有“唐诗不厌同”条,全部列举的是唐人绝句语言雷同的情况。[3](P153-154),当代研究也多集中于岑参作品的雷同(4)如《岑参诗雷同举隅》[4]、《论岑参诗歌中的雷同现象》[5]。,对象限于个体的范围。而通过考察可以发现,唐诗的语言雷同现象并非只在个别诗人身上出现,而是广泛存在于不同诗人作品中。其中,从初唐到盛唐是诗歌语言雷同情况较为集中且特点比较突出的历史时段,其中包含了不同的雷同情形的变化过程,中唐以后的诗语雷同情形大体不出初盛唐的范围。而在初唐到盛唐的诗语雷同情况中,五言古、近体的语言雷同最为突出,情况较七言更复杂,与之相关的诗人数量也更多。而这些问题已有的研究尚未系统讨论。其次,已有研究提出的唐诗雷同现象的原因虽涉及诗人才性、别集编纂、题材丰富程度以及用韵等不同方面,提供了多种认识这一现象的角度,但其中一些观点还可以再深入,以及前人未提到的雷同现象的另一些重要成因也值得补充,尤其是在通观初盛唐诗歌雷同现象的基础上归纳出的原因。再次,已有研究只分析了雷同现象本身的情况,而对于其影响诗歌面貌的情形以及与诗歌创新的关系,尚未见涉及。有鉴于此,本文将在已有研究基础上,通过梳理初盛唐五言诗创作中的语言雷同现象,归纳其发展变化的特征,由此分析雷同的原因,并在此基础上尝试探究“雷同与创新”这一组相对关系对初盛唐五言诗艺术面貌的影响以及其中反映的诗人才性的区别,以求教于方家。

一 初盛唐五言诗语言雷同现象的具体特征

考察现存初盛唐诗歌可以发现,五言诗创作中的语言雷同现象广泛存在,而具体的情形从初唐到盛唐有一定的不同。由于前人对这一现象尚未集中讨论,本节拟先梳理初盛唐五言诗雷同现象的特征及其变化情况。

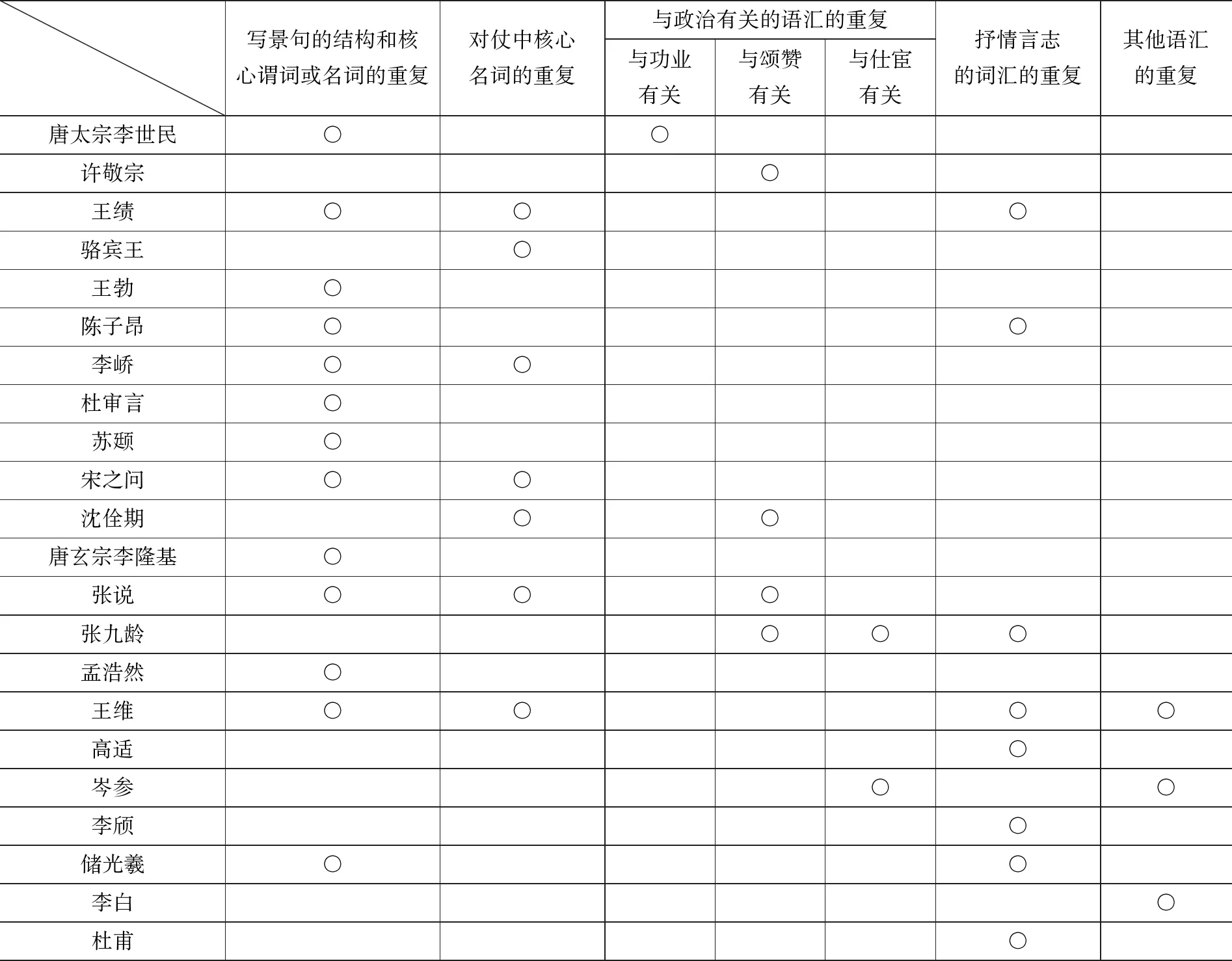

(一)诗人自身诗歌语言的雷同

雷同现象首先是出现在单个诗人作品的内部。以《全唐诗》及初盛唐诸家别集整理本为基础,通考从太宗李世民到杜甫为止的诸位诗人的作品会发现,从初唐太宗君臣到武后、中宗朝文学侍从以及“初唐四杰”,再到盛唐诸家,大量的诗人作品中存在语词、诗句的雷同现象。为直观起见,先将梳理出的五言诗中存在明显雷同情况的诗人及其作品雷同的主要类型列简表如下(5)统计参考中华书局编辑部1999年点校《全唐诗(增订本)》以及各家别集今人学术整理本。:

表1 五言诗中有雷同情况的诗人及其作品雷同类型

从表1首先可以看出,从初唐到盛唐,写景句的结构和语汇重复是持续性最强的雷同类型,表格中绝大部分诗人作品中都有此雷同情况。这一类型有不同的表现形式。有的属于“主语+谓语”的重复,例如王绩的“树密檐偏冷,泉深阶镇寒”(《山家夏日九首》其三)、“树荫连户静,泉影度窗寒”(《山家夏日九首》其八),唐玄宗的“阴崖含秀色”(《惟此温泉是称愈疾岂予独受其福思与兆人共之乘暇巡游乃言其志》)和“阴谷含神爨”(《幸凤泉汤》);有的属于“谓语+宾语”的重复,例如唐太宗的“晚烟含树色”(《赋得白日半西山》)和“映庭含浅色”(《芳兰》);有的属于“主语+宾语”的重复,例如李峤的“飞花随蝶舞”(《春日侍宴幸芙蓉园应制》)、“花随早蝶来”(《寒食清明日早赴王门率成》)和“蝶影将花乱”(《三月奉教作》);有的属于“状语+主语+谓语”的重复,例如陈子昂的“野戍荒烟断”(《晚次乐乡县》)、“野树苍烟断”(《岘山怀古》)和“古树苍烟断”(《秋日遇荆州府崔兵曹使宴》);还有两句中复合式的语词、结构重复,例如苏颋的“北风吹早雁,日夕渡河飞”(《奉和圣制幸望春宫送朔方大总管张仁亶》)和“北风吹白云,万里渡河汾”(《汾上惊秋》),其中重复了“北风”“吹”“渡”“河”几个关键词,上半句主谓结构,下半句述宾结构,又如张九龄的“灵山多秀色,空水共氤氲”(《湖口望庐山瀑布泉》)和“江林多秀发,云日复相鲜”(《春江晚景》),两组句子上半句重复“多+秀色/发”这一述宾结构,两组下半句结合起来看均拆自谢灵运“云日相辉映,空水共澄鲜”;复合式的重复还有一种情形是相同词汇的重组,例如王勃的“重见落花飞”(《羁春》)和“对面即飞花”(《林塘怀友》),“山泉两处晚,花柳一园春”(《春园》)和“芳郊花柳遍,何处不宜春”(《登城春望》),“共作百年人”(《春园》)、“俱是越乡人”(《他乡叙兴》)和“俱是倦游人”(《临江二首》其一)。

其次,表格左起第二个雷同类型“对仗中核心名词的重复”在初盛唐也都存在,但根据不同诗人的情况有所区别,个性化较强。例如,骆宾王在唐代即有“算博士”的名号,其在诗歌中喜用数字,他的诗作对仗中重复的核心词汇主要是数字词,比如“擢秀三秋晚,开芳十步中”(《秋晨同淄川毛司马秋九咏·秋菊》)和“十步庭芳敛,三秋陇月团”(《咏怀》),是“三秋”与“十步”的对仗重复;“一得视边塞,万里何苦辛”(《咏怀古意上裴侍郎》)、“一朝辞俎豆,万里逐沙蓬”(《边城落日》)和“意气一言合,风期万里亲”[《春日离长安客中言怀(一作春霁早行)》],是“一某”与“万里”的对仗重复。又如宋之问因为多次的贬谪经历,其作品中时常出现南北对照的写法,“北极怀明主,南溟作逐臣”(《途中寒食题黄梅临江驿寄崔融》)、“魂随南翥鸟,泪尽北枝花” (《度大庾岭》)、“去国云南滞,还乡水北流”(《初承恩旨言放归舟》)和“乡连江北树,云断日南天”(《渡吴江别王长史》),因此南北对比是诗人构成对仗句时重复使用的方式。而诗人王维因为对景物的色彩关注较多,大量的写景联中出现“青”与“白”的对比,也是一种具有个性的重复。

再次,与政治有关的语汇雷同也同时见于初唐和盛唐的五言诗中。这一类型的雷同主要表现为词汇的重复使用,例如唐太宗的“四海遂为家”(《过旧宅二首》)、“岂如家四海”(《登三台言志》)、“威加四海清”(《咏风》)和“舒华光四海”(《探得李》),表现诗人君临天下、威加海内的气概;张说的作品中经常出现“圣德”“圣人”“圣皇”“圣主”“王业”等词汇,与诗人宰臣的身份相合;岑参的诗作中有大量与仕宦有关的语汇重复,例如“明主亲授钺”(《送郭仆射节制剑南》)和“授钺辞金殿”(《送严黄门拜御史大夫再镇蜀川兼觐省》),这与诗人长期参与官员间的游宴、送别活动有直接关系。

与上述具有连续性的类型有所不同的是,与抒情言志有关的语汇重复在初唐数量较少,而盛唐则明显增加。初唐主要是王绩、陈子昂等个别诗人作品中会重复使用一些表达个人志向的语汇,比如王绩的作品中反复出现老庄、陶渊明、阮步兵、嵇康、刘伶等词汇,表现诗人隐逸遁世、自在放达的情怀;陈子昂作品中出现“平生白云志”(《答洛阳主人》)、“平生白云意”(《东征答朝臣相送》)这样用以言志的诗句,也与个人的情怀有关。但这种作品中重复使用抒情言志的词汇的现象在初唐并不普遍,在盛唐则有更多诗人的作品存在这一现象。例如,张九龄的作品虽然有不少是应制用语的重复,但也有另一部分关于个人情志的词汇重复,像“纷吾婴世网”(《出为豫章郡涂次庐山东岩下》)、“形随世网婴”(《送使广州》)和“兹为世网牵”(《自始兴溪夜上赴岭》)这样的雷同句就是如此;王维的作品中也重复使用一些表现出世隐逸的词汇,如“前路白云外”(《早入荥阳界》)、“唯有白云外”(《酬虞部苏员外过蓝田别业不见留之作》)、“归鞍白云外”(《留别丘为》)和“心知白云外”(《答裴迪辋口遇雨忆终南山之作》)这样的句子;高适在作品中反复使用“疵贱”一词表现自身(尤其是早年)贫贱不得志的状态,如“世情恶疵贱”(《酬庞十兵曹》)、“世情薄疵贱”(《宋中别李八》)、“飘沦任疵贱”(《酬别薛三蔡大留简韩十四主簿》)和“如何顾疵贱”(《奉寄平原颜太守》)等,同时也有作品反复使用表现道义、理想的语词,如“乃欣吾道存”(《酬司空璲少府》)、“谁知吾道间”(《酬李少府》)和“兹赏吾道存”(《同韩四薛三东亭玩月》)等。

此外,从表格中可以看出,一些没有明显类别特征的、零散的语言重复在盛唐更加多见,而初唐基本见不到(这一点详见第三部分讨论)。

(二)诗人之间诗歌语言的雷同

雷同现象还会出现在诗人之间,也存在不同的情形。

最常见的一种是宫廷宴集应制中的语句重复。例如《奉和太子纳妃太平公主出降》一组诗中,胡元范有“月路饰还装,星津动归佩”,任希古有“星光移杂珮,月彩荐重轮”,重复使用“月”“星”“佩”等词;又如《奉和送金城公主适西蕃应制》一组作品中,李峤有“还将弄机女,远嫁织皮人”,阎朝隐有“还将贵公主,嫁与耨檀王”,虽然词汇稍有不同,但句法结构以及实际内容基本相同。还有的官员宴饮中的酬和诗,也存在内容雷同的情况,比如《晦日宴高氏林亭》一组诗中,陈嘉言有“人是平阳客,地即石崇家”,高峤有“歌入平阳第,舞对石崇家”,内容基本相同。

除此之外,不同的诗人有相似的经历,其作品的部分内容也会有类似之处。比较典型的例子就是初唐岭南贬谪诗人的作品。上文提到宋之问诗歌中重复使用南北对仗的现象,这一现象在几乎同时的其他一些诗人作品中也存在,例如张说《和朱使欣道峡似巫山二首》中有“思起南征棹,文高北望楼”、崔融《和宋之问寒食题黄梅临江驿》有“春分自淮北,寒食渡江南”等。不仅是南北对比,初唐逐臣作品中还重复使用“荒外”“瘴疠”这样的词汇,例如张说《喜度岭》中有“宁知瘴疠地,生入帝皇州”,沈佺期《夜泊越州逢北使》中有“容颜荒外老,心想域中愚”,宋之问《早发大庾岭》中有“适蛮悲疾首,怀巩泪沾臆”。这些表达看似语词不完全相同,但意思却是雷同的,皆表达对荒外的忧惧和对皇都的思念。

因此,从以上分析可以看到,在单个诗人作品内部,写景句的结构和核心词汇、对仗中使用的核心名词以及与政治有关的词汇的重复从初唐到盛唐具有连续性,而抒情言志的词汇的重复在初唐较少,盛唐则有更多表现。应制、酬和诗以及基于相似经历的作品可能使同时期不同诗人的诗歌出现内容上雷同的情况。

二 初盛唐五言诗语言雷同现象的原因分析

在上文分析初盛唐五言诗雷同现象的具体特征基础上,本节继续讨论这种现象出现的原因。已有的研究已经谈到一些可能的原因,但基本都是基于岑参这一位诗人作品雷同现象得出的。本文尝试在这一部分结合初盛唐更广泛的五言诗雷同现象进一步分析其中的缘由。

(一)单个诗人与诗人之间诗语雷同的共同原因

虽然单个诗人作品内部的语言雷同与诗人之间在共时条件下的语言雷同存在情形上的区别,但这两种语言雷同的情形却具有一些共同的成因。

初盛唐相当一部分五言诗句的雷同与韵部、韵脚字的选用有关。关于这一点,张培阳的《岑参诗雷同举隅》一文认为:

(岑参的诗歌)押韵上,有意无意地用一些韵字不多的韵部,而这些韵字通常又集中于某几个字,从而导致诗意、语句的重复。如岑诗172首五律,18首“微”韵诗中,用到次数最多的是“归”“稀”“飞”“衣”四个韵字,它们分别被使用了18次、17次、16次和15次,也就是说,18首诗中几乎每一首都各有一个韵脚为“归”、“稀”、“飞”和“衣”的字,类似这样密集地使用某些韵字,造句方面如果不能有意识地加以变化,势必也会带来词语和意象的雷同。[4]

这一观点指出韵脚对诗句雷同的影响,值得参考,但其中还有一些问题。一方面,造成雷同的不只是一些“韵字不多的韵部”,更多是诗人自己或诗人之间经常使用的韵部。另一方面,引文所举韵部的韵字并不少,只是因为诗人选用的韵字较为集中。因此,对于韵脚造成雷同的问题,我以为应当从诗人使用韵部的频率和韵字选用两方面来考虑,并兼及创作的背景。

初盛唐五言诗涉及韵脚的雷同句,其韵部往往不见得韵字少,有的甚至属于宽韵。像引文所举微韵,以及支韵、真韵、灰韵、麻韵、阳韵等,可选韵字数量都较多。当考察的范围跃出单个诗人而扩大到初盛唐众多诗人的创作时,会发现包含韵脚的雷同诗句往往属于与应制、酬和有关的作品,作者大多有官员的身份,这一类诗歌往往不是个人化的创作,其内容需要符合一定的规范,有实际的功用。支韵中的“时”“知”“枝”“迟”“丝”“池”等,微韵中的“归”“稀”“飞”“衣”“辉”“菲”等,真韵中的“人”“春”“尘”“新”“津”等,咍韵中的“来”“开”“台”“才”“栽”等,都是应制、酬和诗常用的韵字。这些韵字所能关联的内容,往往具有典雅、优美的特征,例如“还遇艳阳时”(张九龄《苏侍郎紫薇庭各赋一物得芍药》)、“时物递芳菲”(沈佺期《和户部岑尚书参迹枢揆》)、“香殿早迎春”(杜审言《岁夜安乐公主满月侍宴应制》)、“遥寄赏心人”(张说《同刘给事城南宴集》)、“花随早蝶来”(李峤《寒食清明日早赴王门率成》)等等,能够使诗歌适应应制、交际的实际功用,达到描摹、称颂的目的,因此诗人选用这一类韵字的频率相对较高。在重复使用韵字的过程中,韵字所关涉的内容往往具有相似性,加之创作的目的主要是应对交际,作品倾向稳重、流畅、精美,诗人求新求变的动力不足,所以就有可能造成内容的雷同甚至重复。

进一步考察现存的作品,诗人之间用于游宴酬和的诗歌中,由于韵字的重复导致内容雷同的情况更加突出,从中可以更深入的了解含韵脚的雷同句出现的原因。一个较为典型的例子就是《高氏三宴集》中的作品。以第一次宴集为例(6)这组作品大部分题为《晦日宴高氏林亭》,高氏本人题为《晦日置酒林亭》。。高氏在序中说“皆以华字为韵”[6](P784),因此所有的作品都限定在麻韵,诗人们需要自行从这一韵部中选字作为韵脚。以下先分组列举雷同的诗句:

表2 同韵脚的雷同句

从表2分组列举的情况可以看到,《晦日宴高氏林亭》这组诗中,不同诗人的作品存在大量的语句雷同。以“华”作韵脚的作品基本以“物华”这个词结尾,以“霞”作韵脚的基本以“烟霞”构词,这样一来诗句就会更加类似。不仅如此,在典故的选用上,诗人重复使用平阳公主、石崇的典故,并用于对仗;而与“花”相对的基本都是“叶”,这就使诗句的大部分要素都出现了雷同的情况。从中能够发现诗人在一定的限制下创作思维受到了局限,往往只能展现脑中既有的、较为成熟的同时又是诗人间所共有的构思角度,这也是造成雷同的重要原因。通过这一典型例证可以集中考察包含韵脚的雷同句产生的重要条件:相同的创作情境(时间、空间)和相同的韵部。

(二)单个诗人前后诗语雷同的原因

首先,对于一位具体的诗人而言,不同时空中相同的题材、相似的创作情境往往会造成词汇、句法、对仗包括用典等多个层面的语言雷同。王维在写与僧人、禅寺有关的诗歌时反复使用“焚香”一词,例如“焚香卧瑶席”(《蓝田山石门精舍》)、“焚香看道书”(《饭覆釜山僧》)、“焚香竹下烟”(《过卢四员外宅看饭僧共题七韵》)、“闲坐但焚香”(《春日上方即事》)、“天女跪焚香”(《过福禅师兰若》)等等。其中表现的大都是与修佛、静坐有关的内容,与诗歌表现的主题有密切联系。诗人长期与僧人来往,且自身佛教造诣颇深,其闲静的生活方式反映在诗歌中,往往会使诗人重复使用一些能够直观反映自己生活情态的语词。相似的,储光羲在写与王维类似的题材的作品时多次使用“虚空”一词,如“我心若虚空”(《同王十三维偶然作十首》其二)、“浮云在虚空”(《同王十三维偶然作十首》其四)、“日夕虚空里”(《题慎言法师故房》)、“中心如虚空”(《刘先生闲居》)等等。“虚空”一词与佛教修行有密切关系,反映了诗人的心灵状态,在相似题材的作品中往往反复出现。而举例中“我心若虚空”和“浮云在虚空”两句出自同一组诗的不同作品,也能够集中、突出地看出诗人反复表现同一内容的情况。并且,相同或相似的创作情境甚至使诗句出现整体的相似性。试看以下几个岑参作品中雷同句:

红亭出鸟外。

(《虢州西亭陪端公宴集》)

亭高出鸟外。

(《早秋与诸子登虢州西亭观眺》)

送客飞鸟外。

(《陕州月城楼送辛判官入奏》)

寺出飞鸟外。

(《登嘉州凌云寺作》)

这几首诗中,前两首是岑参肃宗乾元二年(759)到上元二年(761)任虢州长史期间创作的,地点都是“西亭”。岑参在虢州的作品时常提到“亭子”,这一地点当是官员送往迎来、宴饮酬和的常去地点,因此诗人多次创作与虢州亭子有关的作品。而从诗人现存的作品看,这个亭子周围视野开阔,会让人有“万岭窗前睥,千家肘底看”(《虢州西亭陪端公宴集》)的感觉。因此“出鸟外”就是对西亭视野的一种艺术化的、具有动感的形容。诗人反复在此宴集迎送,西亭的环境已十分熟悉,也使得作品容易出现相似的描述。后两首作品时间稍晚,虽然不是在虢州所作,但从诗题可知,诗人创作时都是在地势较高的楼上,因此也是视野开阔之处,所以诗人沿用了之前在虢州登高时已经重复使用的语词,从而使前后创作时间不同的作品中出现了雷同的语句。更极端的例子是岑参在《送庐郎中除杭州赴任》和《送任郎中出守明州》两首创作时间不同但目的相似的送别诗中重复使用了“罢起郎官草,初分刺史符”作首联。通过上述的分析能够发现,对于单个诗人而言,一段时期内较为稳定的经历或是相似的社交活动往往会使诗歌创作的情境具有相似性,这种相似性使得诗人可能会重复使用一些自己熟悉的语词和句式,从而造成诗歌的雷同。

其次,诗人在一段时期甚至长时段的生命历程中念念不忘、一以贯之的情感诉求也会使作品中反复出现一些词汇、典故,从而造成语句的雷同。这一原因主要对应抒情言志的词汇雷同,也包括一部分对仗结构中的雷同情况。例如,上文已列举过张九龄作品中反复出现过的“世网”一词。张九龄的作品雷同的内容主要关联庙堂与个人两个方面。其中与个人有关的作品,诗人时常表现出身在尘网、不得自由的感叹,与他在应制作品中重复使用“明主恩”“明主惠”这样的说法形成鲜明的对照,更能反映其个人化的情感倾诉。加之这些重复出现“世网”一词的作品大都写于外任南行的过程中,也表达出诗人对自身遭际难以释怀的一面。与之类似,高适作品反复使用“疵贱”的说法都是在其未得官之时,反映诗人内心持续的、强烈的出仕愿望和现实的失路之悲。重复使用这种形容自我生存状态的词汇,往往能达到反复强调、抒情的作用。而初唐贬谪诗人在作品中重复使用南北对照形成对仗以及常用“瘴疠”“南荒”等词汇,也与诗人内心强烈的悲哀和渴望回归的愿望有关,是诗人持续的情感诉求的呈现。从另一个角度看,当诗人反复在作品中融入一以贯之的情感时,对作品本身的创新往往会有所忽视,而更加重视抒情本身的意义以及向他人传递情感的目的。

再次,单个诗人作品中写景句的雷同与写景句本身的广泛应用和在作品中的稳定性有直接联系。写景艺术在南朝得到充分开发之后,题材适应性逐步增强,逐渐成为诗歌中一个比较稳定的部分,结构性功能更加突出(7)关于写景句的题材适应以及在诗歌中位置的逐步稳定问题,参见拙作《论山水描写习惯在南朝的形成过程及其与近体诗写景联之关系》[7]。,这就使得诗人在创作中使用写景句、写景联成为一种习惯,并因此积累了一定的成熟的写景方式,包括单句的构句和对偶句的安排。对于单个诗人而言,大量的创作使其很难做到每一首诗都精心淬炼,写景有的时候更多是满足诗歌结构完整的一种需要,因此诗人就可能使用已有的写法来完成新作品,从而形成诗句的雷同。

(三)诗人之间诗语雷同的原因

除了上文所谈的用韵的原因外,诗人之间诗语雷同不同于单个诗人的原因还有两个方面。

其一是写景句的雷同。初盛唐写景艺术对齐梁陈隋有明显的沿袭,在这一点上初唐的五言诗尤其突出,盛唐五言诗虽然有更多创变,但出现雷同的写景句也与初唐多有类似之处。其中,造成诗人之间共时创作中诗语雷同的关键在于视野的局限。从本文第一部分所举的例子可以看出,不同诗人在宴饮集会中集体创作的诗歌,其写景句表现的都是比较有限的视野范围内的景象,诗歌中物象的互动关系也比较直接、简单,例如“树”与“泉”“烟”、“花”与“蝶”“柳”等等。这些物象具有精致、细腻的特征,在南朝的山水、郡斋诗中就时常出现,其所能表现的内容比较有限,组合方式也较为固定,加之这些景象都是小范围写景中最基本的对象,使用的频率较高,因此往往容易重复。

其二是诗人之间可能存在的共同知识背景和情感体验。存在诗语雷同重复的诗人往往具有相近的阶层出身或政治身份。这些诗人之间具有一定的共同的知识背景。这里所说的知识背景包含文学素养和观念认知。文学素养方面,初盛唐时期陆续编纂了大量的类书、总集,这些大型书籍的编纂目的之一是便于创作时的查考。闻一多先生在《类书与诗》一文中曾谈到过初唐时期编纂类书对诗歌语言使用的形式化的影响。从另一个角度看,这些类书、总集当时的高层文官和文学侍从往往有更多的阅读便利,也成为其创作的重要查考对象。当诗人在同一时空中进行创作时,相似的阅读经历往往会使其使用相似的语汇进行表达。上文所举《高氏三宴集》中诗人反复使用“石崇”的例子便是一个证明。观念认知方面,当时处在相同阶层的诗人往往对一些特定的事项有相似的认知。例如对于“中央—四方”的认识。《旧唐书》记载了狄仁杰的一段话:“臣闻天生四夷,皆在先王封疆之外,故东距沧海,西隔流沙,北横大漠,南阻五岭,此天所以限夷狄而隔中外也。”[8](P2889)这一看法大体是当时文士的共识,也因此造成了“不乐外任”的现象。因此,岭南贬谪诗中类似的语言表达其实是相似的观念的体现。加之诗人在被贬过程中有相似的生命体验,对于贬谪本身的认识就更具有相似性,诗歌中也就出现了彼此雷同的语言表达。

通过以上的论述可以看到,由于实际功用需要而重复选用的韵部和韵字、相同或相似的知识背景、创作情境以及诗人一以贯之的情感诉求都是初盛唐五言诗雷同现象出现的原因。

三 初盛唐五言诗语言雷同现象的诗史思考及其与诗歌创变之关系

初盛唐五言诗的雷同现象在众多诗人的作品中都不同程度地存在,如何认识这一现象是值得思考的问题。前人对唐诗雷同的问题有过零星的评论。例如,贺贻孙《诗筏》中认为:“(陈子昂)作诗有一题数首,而起结雷同,最是大病。如陈正字《感遇》诸篇起句云‘吾观龙变化’,又云‘吾观昆仑化’,又云‘深居观元化’,又云‘幽居观大运’是也。……正字篇中屡用‘仲尼’‘老聃’‘西方’‘金仙’‘日月’‘昆仑’等语者,非本色也。”[9](P170)贺贻孙的评论举例说明了陈子昂《感遇》中起句、结句以及意象的雷同问题,认为这是一种创作问题,影响诗歌的艺术性。叶燮在《原诗》中说道:“高、岑五七律相似,遂为后人应酬活套作俑。……后人行笈中,携《广舆记》一部,遂可吟咏遍九州,实高、岑启之也。”[10](P65)叶燮的评论认为高适、岑参五言律的雷同开启了后人的“应酬活套”,也是一种问题。这些评论往往只针对个别诗人,主要指出了诗句雷同对诗人创作的负面作用。当代研究唐诗雷同问题的论著往往只重视分析雷同的原因,将雷同作为诗人作品中“瑕”的一面,但对于这一现象背后更深层次的诗歌史面貌没有作更多的挖掘。

结合上文对初盛唐五言诗雷同的具体情况和原因的分析,我认为,这一雷同现象一定程度反映了五言诗创作中的模式化情形。

从诗人主观的角度看,成熟的、较为固定的语言表达往往能够减少创作中时间和精力的付出,而这些较为固定的表达某种程度上就属于一种模式。举例来说,骆宾王诗作往往在数字上重复,像“渤海三千里,泥沙几万重”(《浮槎》)和“城郭三千岁,丘陵几万年”(《丹阳刺史挽词三首》其二)等。其中,“三千”与“几万”不仅形成数字上的对偶,同时在声韵上也形成平仄的对立,用于律体诗中十分合适。当诗人完成一组对偶句的创作时,其中对偶的方式也会形成诗人的一种创作的记忆,当下一次碰到类似的情况时,直接运用之前的属对方法往往能更快地完成作品。举例中的两组对偶句都属于律体诗,而正是因为“三千”与“几万”分别处于“仄仄平平仄”的“平平”位置和“平平仄仄平”的“仄仄”位置,所以使用起来较为方便,成为诗人记忆中可以直接运用的成熟的对偶方式。

而从客观需求来看,固定的、模式化的表达往往与诗歌的实际功用相联系,是应酬、交际诗歌的便捷之法,甚至是不可缺少的礼节用语。尤其对于应制、宴饮、送别等题材,诗人的创作具有客观的实用目的,而非出于个人情感的表达,因此更倾向于稳重、得体。诗人在同类题材的创作过程中积累的成熟的表达往往能在之后的相似场合被再次运用。这些成熟的表达有的属于诗人不得不讲的内容,例如张说、张九龄等人的应制诗中反复出现“明主”“圣主”等语言,是宰辅对君主的称颂,具有仪式性,因此在作品中会时常重复。同时还需要关注到,诗人对于交际色彩较浓而个人表达有限的题材往往少于琢磨,更倾向于稳妥,因此在创作上投入的精力是有限的。例如岑参大量的送别诗中出现的多种语言雷同。诗人与送别对象之间大都没有深交,诗歌的写作更多出于礼节的需要。一个比较明显的佐证是,诗人在这些送别诗中往往很少寄托内心独特的情感,而主要就送别写送别。在这种情况下,模式化的表达能使诗人更快、更稳妥地完成作品。所以说,客观功用的限制往往促使了模式化的产生,叶燮所谓“应酬活套”也大致指这样的情形。

与此同时,诗人的个性有时也与模式化有关联。不同诗人的诗语雷同情况有所不同,这就与诗人创作的侧重和表达方式的不同有关。例如,李白作品中的“笑杀”“愁杀”重复较多,像“愁杀荡舟人”“愁杀战征儿”“笑杀邯郸人”这样的表达,显得情感浓烈、突出,与诗人较为放达的性格和淋漓的艺术表达方式有密切关联。而王维的作品中多用“青山”“白云”的对照则与其有意构图、着色的创作方式有关。“青”“白”在王维的作品中基本都是形容自然景物的,而这两种颜色显得简单、素雅又有禅意,能够充分表现诗人内心的平静和从绘画角度构思作品的方法。在这一点上,不同的诗人会有不相同的雷同情形,也即不同的、个性化的创作模式,这种模式的反复使用往往有诗人主观的情感做支撑,某种意义上可以视为观照诗人艺术风格的一个角度,这是以往研究者在探讨雷同问题时所忽略的一个方面。

还有一点值得注意,从本文表1中可以发现,盛唐五言诗中没有明显类别特征的雷同情况明显增多,而初唐的雷同则大都能够找到具体的题材。这一现象一定程度说明从初唐到盛唐五言诗创作模式的泛化。具体来说,从初唐时期这种模式化现象集中于与政治有关的题材以及写景句,与当时五言诗创作的具体情况有关。与政治有关的诗歌(称颂、仕宦等主题)往往用于社交,诗人在这些作品中更容易积累创作模式以备之后的实际使用。而写景句的重复与当时诗人沿袭齐梁陈隋以来的创作风气有一定联系,使得对景物的表现方式相对较为单一,容易在词汇、句式上形成雷同。随着创作实践的不断增加,到盛唐时期,诗人们对创作中积累的成熟语句的使用更加个性化,一部分诗人的雷同情况与初唐相似,同时还有一些诗人如王维、李白等,其作品中的雷同渗透入更多的题材,出现在更多的创作情境中,与诗人的个性、人生经历等有更多的联系。

因此,初盛唐五言诗中的雷同现象反映出诗歌创作过程中复杂的一面。诗歌创作不总是顺应诗人个人的情感,时常受到现实功用的影响,从而限制诗人的创造空间,并使得诗人更容易使用较为熟悉的、固定的语言表达。而使用模式化的表达是诗人减少精力付出的一种权宜之法,同时又是反复突出个人意愿的途径。雷同的语言表达如果是着力突出诗人个体的情感诉求,在某种意义上有助于形成具有个人特征的诗歌面貌;但如果是因为诗人受到客观限制而造成的,往往会影响诗歌的艺术性。

与“雷同”相对的是“创新”,探究语言雷同对五言诗面貌的影响时,需要讨论与雷同的诗句并存的、具有创造性的诗语。因为以往对唐诗雷同的研究大都提出诗人的才性不足是造成雷同的一个原因。对于诗人才性的问题,单从雷同的情况以及诗人个体的情况难以全面地讨论。而通过对照诗歌创作中雷同与创新的情况,能够更深透地解释关于诗人才性影响雷同的问题。

首先,对于单个诗人而言,其作品的雷同与创新往往同时存在,只是二者往往属于不同题材或体裁的作品。例如,殷璠在《河岳英灵集》中评价岑参的作品“语奇体峻,意亦造奇”[11](P215),许学夷在《诗源辩体》中认为“盛唐五言律,惟岑嘉州用字间有涉新巧者”[2](P158),这些评价都指出岑参诗歌出语新奇的一面,与上文谈到的一些诗论对其雷同的批评形成对照。对于这样看似对立的评价,可以有几个方面的解释。其一,岑参出语新奇的诗句在歌行中数量较多,而其雷同较多的作品大都是五言古近体,尤以五言律体为多。这也涉及体裁与雷同的关系问题。通过考察可发现,叙述、铺陈占比较大的作品之间往往不容易雷同,而篇幅相对较短、形式规范更严格的诗歌出现雷同的情况更多见。七言歌行、五言古体(尤其长篇)多铺叙、叙述,而不同的作品讲述的具体内容很难完全一致,诗歌的层次结构也往往各不相同,所以雷同的情况很少;而五言律诗因为篇幅较短、格律较严,其中用于描写的语句往往容易出现重复。其二,岑参的五言诗虽多雷同,但也有一些别出心裁的诗句,这与诗歌的创作背景和诗人的寄托有密切关联。诗人的创作状态往往受多种因素的影响,当外在的限制增加时,诗歌的创新程度会有所减弱;当诗人创作的自由度提高、表现对象更为多样时,作品的新颖程度也会有所提高。

其次,对于不同的诗人而言,诗歌的创新程度会有所不同。虽然本文在第一部分列举多位初盛唐诗人诗作雷同的类型,但不同诗人的作品中雷同诗句所占的比例有所不同。之所以诗论家和当代学者偏向于考察岑参作品的雷同,一个重要原因是其雷同的作品数量占其诗歌总量的比例相对较高。而像杜甫这样的诗人,虽然作品中也存在个别雷同的情况,但与他创作的具有创造力的作品相比,数量微小。从杜甫的作品中能够发现,诗人即使在题材、体裁相同的情况下,也往往力求语言、结构上的变化。例如,杜甫也有大量的五律送别诗,但其中变化多样,充分反映了诗人求新求变的自觉意识,加之诗人往往在其中寄予自己的希望或情怀,又因对象不同而异,因此雷同的情况就很少。除此以外,还有一个对比的视角,那就是不同诗人的同题作。本文在第二部分谈到了《晦日宴高氏林亭》这一组诗存在大量重复的问题,而其中陈子昂的作品则显得相对与众不同:

寻春游上路,追宴入山家。

主第簪缨满,皇州景望华。

玉池初吐溜,珠树始开花。

欢娱方未极,林阁散余霞。

诗人选择的韵脚字也与其他诗人大体相同,但在造语上明显更加新颖。上文提到的“华”“霞”等韵脚,构词基本都是“物华”“烟霞”,而此处“皇州景望华”的“华”是谓词性成分,整句属于“二二一”节奏的句式,因此与其他诗人的作品有明显的区别。整首诗在对仗上也没有使用常见的“叶”对“花”的对法,也没有用典,整体上反映出力求出新的意识。

因此,从雷同与创新的对比中能够发现,诗人才性的发挥会受到外在因素的影响,限于实际功用的作品对诗人创新热情的调动是比较有限的。同时,诗人的才性发挥也与诗歌的体裁、题材有一定的关联,长于铺叙的体裁、变化多样的题材往往为作品的新变提供了有益的基础。对不同的诗人而言,创新意识较强的诗人往往作品更不容易出现雷同。所以,讨论才性与雷同的关系,不宜简单停留在诗人的创作水平与诗歌艺术面貌的关系上,更应该结合诗人的创变意识以及客观因素的综合作用,来分析诗人才性的发挥对诗歌的影响。作品雷同比例相对较高的诗人往往在一些作品的创作中没有充分调动创变的积极性,其艺术水平的发挥往往受到一定的限制。

综上所述,初盛唐五言诗的雷同情况存在于众多诗人的作品中。写景句的词汇和结构、对偶句的核心名词以及与政治有关的词汇的雷同始终存在,而表现诗人个性情怀的诗语重复在初唐较少,到盛唐逐渐增多。用于社交以及基于相似人生经历的五言诗可能使具有相似知识背景的诗人的作品之间产生雷同。初盛唐五言诗的语言雷同不仅由于一部分作品在韵部、韵字以及构词上的相似,还与诗歌之间题材、创作环境的相同有很大关联,更需要关注的是不同诗人具有个性的情感诉求,在长时间一以贯之的呈现中使得作品出现一定的语词雷同情况。这些雷同一定程度上反映了五言诗创作中的模式化问题。诗人基于创作模式的积累、个性表达的需求或者对写作效率的追求,在一些作品中重复了之前使用过的语词。这种习惯从初唐主要见于应制、酬和等主题的作品以及一部分写景句,到盛唐渗透进更多的题材中,情形更加多样,与诗人自身的性格和创作习惯的关联更大。通过初盛唐五言诗语言雷同现象产生的原因和作品的面貌,进一步对比雷同与创新对诗歌的不同影响,可以了解到这一组相对的状态既会同时出现在一位诗人的不同作品中,也能够反映诗人之间的对比,并且呈现出诗歌创作活动的复杂情形。基于这样的认识,能够更进一步从诗人创新意识的调动程度这个角度看待诗人才性的发挥。