输液针在气管导管内注入肺泡表面活性物质中的应用

2020-03-06周妮娥洪虹郭继萍

周妮娥 洪虹 郭继萍

(江西省萍乡市芦溪县人民医院病案室 芦溪337200)

新生儿呼吸窘迫综合征是由于肺表面活性物质缺乏引起,多发于早产儿,在活产婴儿中的发生率为0.31%,表现为患儿出生后6~12 h 内出现进行性呼吸困难症状,易并发感染、颅内出血、肺出血等,若不能及时进行治疗,容易造成严重缺氧,死亡率较高。肺泡表面活性物质是目前临床治疗新生儿呼吸窘迫综合征的有效药物,配合机械通气能够有效降低患儿的死亡率,效果令人满意[1]。但有专家指出,肺泡表面活性物质的注入方式不同会在一定程度上影响用药效果[2]。我院在该病的治疗方面积累了一定的经验,在气管导管内注入肺泡表面活性物质时使用一次性输液针获得了更好的临床效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016 年1 月~2019 年4 月收治的40 例新生儿呼吸窘迫综合征患儿作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组20 例。观察组男16 例,女4 例;胎龄26~37 周,平均胎龄(31.70±3.46)周;出生体质量1.57~2.96 kg,平均出生体质量(2.10±0.52)kg。对照组男14 例,女6例;胎龄26~37 周,平均胎龄为(31.30±3.56)周;出生体质量1.48~2.91 kg,平均出生体质量(2.00±0.38)kg。两组患儿的性别、胎龄、出生体质量等一般资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 入组标准 (1)纳入标准:娩出后12 h 内出现不同程度口周发绀、呼吸窘迫、胸廓隆起等呼吸窘迫综合征典型表现;经常规影像学检查确诊;符合肺泡表面活性物质用药适应证;家属签署知情同意书。(2)排除标准:合并先天性畸形或其他先天性疾病。

1.3 研究方法

1.3.1 对照组 常规予以保暖、吸氧及静脉营养支持,采用常规方式注入肺泡表面活性物质。气管插管后使用管内吸痰管吸除患儿气道分泌物,连接复苏气囊并开始加压通气,待血氧饱和度(SpO2)≥90%时,将气管导管与复苏气囊分离;用5 ml 一次性无菌注射器抽取肺泡表面活性物质药液,去除针头,打开气管导管缓慢注入,给药时不能给予持续的正压通气,因为呼吸时气体溢出会导致药液随之喷出,造成药液不能有效的利用,之后拔除吸痰管继续加压通气5 min 左右;待患儿SpO2≥90%时,即可拔除气管导管或连接呼吸机。

1.3.2 观察组 常规予以保暖、吸氧及静脉营养支持,采用一次性静脉输液针注入肺泡表面活性物质。气管插管后使用管内吸痰管吸除患儿气道分泌物,连接复苏气囊并开始加压通气,待SpO2≥90%时,用5 ml 注射器抽取肺泡表面活性物质药液,去除针头后连接1 个5.5 号一次性静脉输液针,排出空气并消毒后以30°角直接从气管导管外壁刺入后注药,同时使用复苏气囊给气管导管持续正压通气,分2~3 次将药物注入,直至全部药液用完。

1.4 观察指标 比较两组治疗效果、治疗前后血氧饱和度及并发症发生情况。治疗效果判定标准:有效,临床症状明显改善,血氧饱和度及胸部影像检查恢复正常;无效,临床症状无明显改善,血氧饱和度及胸部影像检查未见明显改善,甚至加重。

1.5 统计学处理 数据处理采用SPSS17.0 统计学软件,计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以表示,采用t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

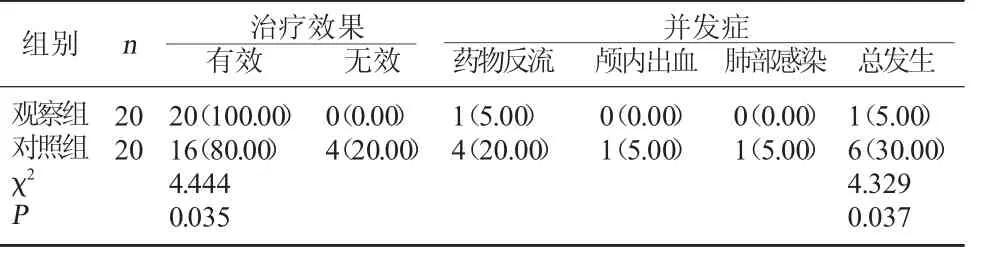

2.1 两组治疗效果及并发症发生情况比较 观察组治疗有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组并发症总发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗效果及并发症发生情况比较[例(%)]

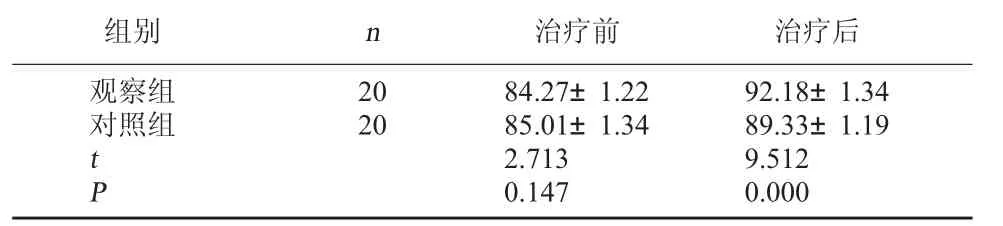

2.2 两组治疗前后血氧饱和度比较 治疗后,两组血氧饱和度均显著高于同组治疗前,且观察组血氧饱和度显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后血氧饱和度比较(%,

表2 两组治疗前后血氧饱和度比较(%,

组别 n 治疗前 治疗后观察组对照组20 20 tP 84.27±1.22 85.01±1.34 2.713 0.147 92.18±1.34 89.33±1.19 9.512 0.000

3 讨论

肺泡表面活性物质是治疗新生儿呼吸窘迫综合征的有效药物,但有研究指出不同的注入方式会影响药物效果[3]。我院对传统的用药方式进行了改进,采用一次性静脉输液针注入肺泡表面活性物质获得了令人满意的效果。采用一次性静脉输液针经气管导管注入肺泡表面活性物质配合呼吸囊能够使肺泡表面活性物质流入肺部,避免了一次注入过多的肺泡表面活性物质所致的缺氧情况[4]。另外,采用一次性静脉输液针注入肺泡表面活性物质无需进行频繁的插管拔管操作,提高了操作效率,避免了无气囊的气管导管与器官间隙出现肺泡表面活性物质明显溢出的情况,也大大降低了感染风险[5]。临床实践也表明,采用一次性静脉输液针注入肺泡表面活性物质不会出现因患儿呼吸造成的药液喷出情况,有效减少了肺泡表面活性物质在使用中的浪费,提高了药物利用率[6]。本研究结果显示,观察组治疗有效率显著高于对照组,并发症总发生率显著低于对照组,治疗后,血氧饱和度改善效果也显著优于对照组,说明采用一次性静脉输液针注入肺泡表面活性物质能够提高治疗效果。综上所述,采用一次性静脉输液针在气管导管内注入肺泡表面活性物质,能够提高疗效,改善患儿血氧饱和度,不会因为用疗药而停止供氧或中断通气导致患儿的血氧饱和度下降,可缩短插管时间和用药时间,减少药液残留和反流,避免药物的浪费。