晚清时期南洋地区中华商会的角色定位及其实践*

2020-03-06张亚光

张亚光 沈 博

(北京大学 经济学院,北京 100871)

鸦片战争后,中国传统经济秩序被打破,沿海省份出现“周期性经济危机”[1]。受工业化冲击,沿海大量人口外流,南洋成为移民的重要目的地。据麦基昂(McKeown)统计,1846—1940 年,超过1900 万中国人移民东南亚、南太平洋与印度洋地区。[2]近代南洋社会中,“西人虽握其政权,而华人实擅其利柄。”[3]

近代南洋华商在组织、联络海外华侨方面多开先河。受殖民者压迫和“商战”思潮的影响,他们意识到商会之利。1906 年,新加坡中华总商会成立,由此掀起海外商会组建热潮。此后,中华商会成为嵌入当地社会的重要组织,在沟通与联络当地华人、协调华人群体与当地政府的关系、保障当地华人群体合法权益等方面发挥了重要作用。

本文聚焦于晚清时期南洋地区各中华商会及其在维护、保障华人权益方面的贡献。所论“南洋”大致包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛、马来半岛和中南半岛沿海地区等。将讨论时域限于晚清,是因为晚清外交体系先天不足,商会发挥着近乎官方机构的作用,对当地华人的重要性更为突出。

一、晚清南洋地区中华商会研究简述

近代中国商会史研究始于海外。[4]1978 年,章开沅在国内首提近代商会研究,冯崇德、徐鼎新等紧随其后。[5]随着商会档案整理出版,国内商会史研究发展迅猛,目前多聚焦于商会的组织、社会属性、与传统行会和政府的关系及海外商会等。

海外商会史研究中,南洋中华商会颇受关注。尽管王韬、郑观应、黄遵宪等晚清文人和温雄飞、胡炳熊、邱守愚等民国学者论及南洋华商,但较少讨论南洋中华商会。海外学者多关注南洋华侨社团演化。[6]杨进发(Yong Ching Fatt)聚焦1900—1941 年间新加坡华人社会领袖,曾谈及新加坡中华商会之成立;[7]戈德利(Michael R. Godley)讨论清政府对南洋侨政时论及新加坡中华商会的角 色;[8]颜清煌分析新加坡总商会成为当地华人领导机构的过程;[9]筱崎香织(Shinozaki Kaori)探讨1903 年槟城华人商务局成立背景及其过程;[10]菲瑟尔(Sikko Visscher)详述新加坡中华商务总会百年史;[11]刘宏关注新加坡中华总商会在亚洲华商网络制度化过程中的作用。[12]在国内,除南洋华侨史著作外,[13]庄国土梳理海外中华总商会成立始末;[14]丁进军整理晚清海外设立商会诸史料;[15]袁丁关注泰国中华总商会与日惹华侨商会之建立;[16]蔡少卿梳理澳大利亚悉尼中华商会史;[17]李秉萱等总结新加坡中华总商会研究现状;[18]李慧芬关注1910 年以来泰国中华总商会之演变;[19]郑成林等讨论马尼拉中华商会领导的西文簿记案抗争运动;[20]朱英等则简要回顾南洋中华商会研究。[21]多篇硕士、博士论文亦涉及晚清南洋商会问题。[22]

学界或从社会变迁视角看南洋中华商会,或进行个案研究;时段多涵盖晚清民国乃至战后。部分研究虽然聚焦于商会之成立,却较少关注商会早期运行及其对当地华侨的影响。有鉴于此,本文将着重关注这一问题。

二、晚清南洋地区中华商会的成立及其角色定位

近代中西交流中,海外不少华商被当地殖民者歧视与排斥。受重商思潮影响,各地商人呼吁清政府准许设立商会。1903 年清政府设立商部,始倡商会。

(一)晚清南洋各地商会的组建

1904 年《奏定商会简明章程》提到,“其南洋各商,以及日本、美国各埠华商较多者,亦即一体酌立总会、分会。”[23]1905 年冬,张振勋、时宝璋考察南洋商务,推动新加坡、槟榔屿中华商务总会草创。1907 年冬,杨士琦出访南洋,“海外华侨欢声雷动,梭罗等埠先后设立商会。”[24]清政府一系列举措取得明显成效。

此前,南洋华商已开始探索组建商会的可能性。1897 年《利济堂学报》曾报道新加坡华商组建商会的意愿。1906 年,新加坡华商率先申请创立新加坡中华总商会。此后,商会设立热潮席卷南洋各大商埠,“海外侨商引领闻风,益臻踊跃。”[25]

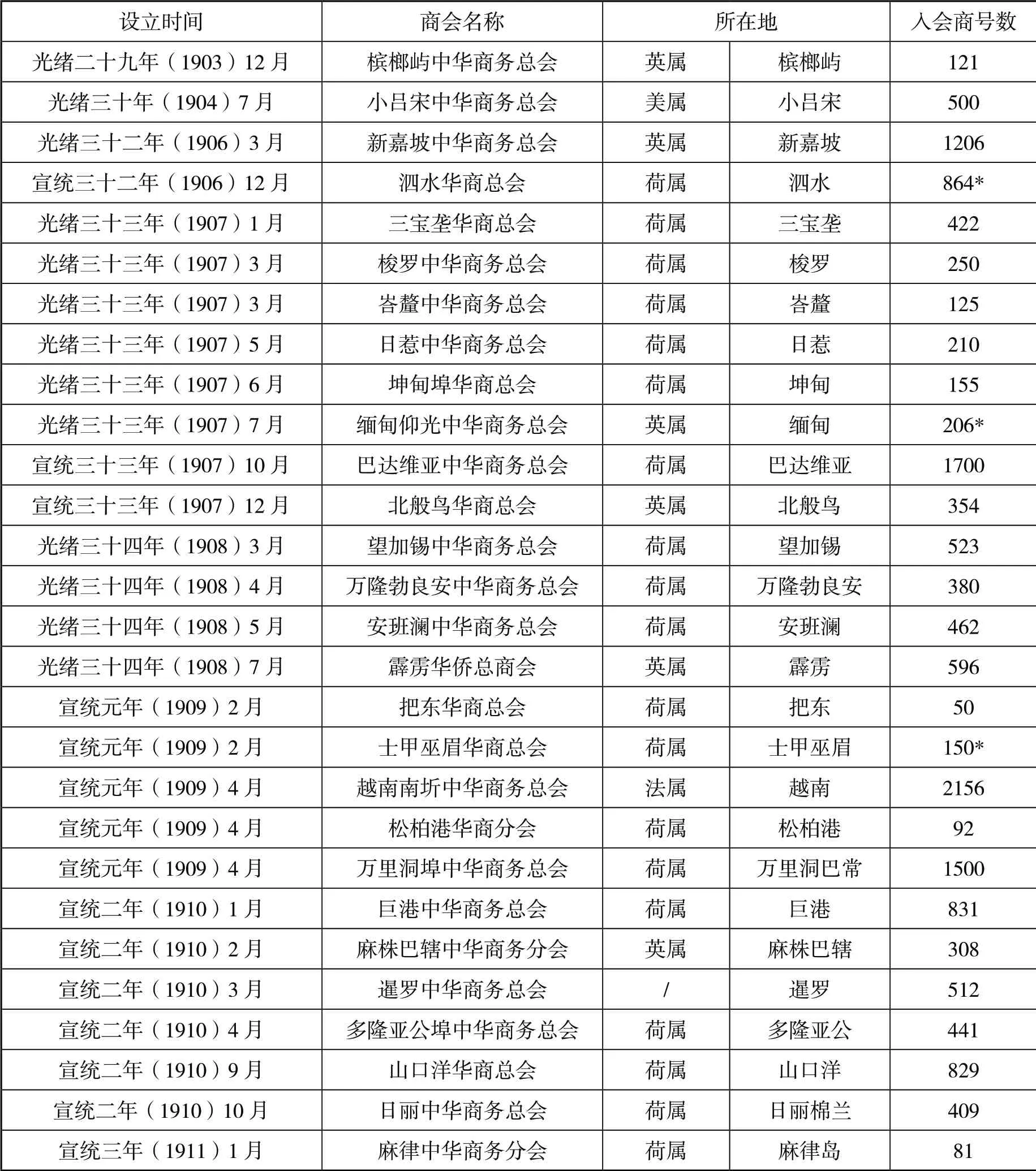

清末南洋各地成立大小商会28 个。新加坡为“海南第一巨埠”[26],“南洋商务总汇”,[27]入会商号1206 个;巴达维亚是爪哇岛“重要商埠,华商侨处其地户口计五万有余,商务夙称繁盛”[28],近1700 个商号入会;越南“华民侨寓甚多”,“以南圻为出入之总汇”,[29]共2156 个商号入会。位于苏门答腊岛以东、爪哇岛以北的万里洞岛“矿产以锡为大宗,杂货药材等商业亦盛兴”,有1500 个商号入会。[30]中华商会基本遍布南洋各大商埠,以荷属殖民地尤多;此外,商会面向南洋华商,各地商会成立存在“多米诺”骨牌效应。

表1 晚清时期南洋各地中华商务总会

(二)商会的角色定位

南洋中华商会充当多重角色。商会既是华商联合组织,又承担联络海外华侨、保障华侨权益的任务,还是海内外沟通的重要渠道。

1.适应近代“商战”的商业联合组织

近代,南洋华商既是殖民者的统治工具,[31]又是欧美商人的竞争对手。华商领略到西方商人群体竞争之强劲。《新加坡华商会馆规程》提到,“近东西各国无不设有商会,章程周备,通财合力,所以垄断权利,争先取捷。”中国向来不重视商会,华商在市场中各自为政,“商务中一切利病既无从请求,而市货盈虚,价情低涨,亦懵然罔觉。”[32]

“商战”点燃华商创办商会的热情。当时新加坡华商苦于未能抱团实现信息互享,“平日商情涣散,鲜识共谋公益”,因此须建商会以“挽救情形”。[33]小吕宋中华商会在请呈中提到,“非联合群里共图公益,无以挽利权而抵漏卮。”[34]合釐华商奏请关防时提到,“华商值识渐开,亦知此商战剧烈之时”,须办商会才能生存。[35]北般鸟华商总会提到华商“自谋生理,各分畛域,势涣业微,力孤情隔”,惟设商会才是“补救之方”。[36]巴达维亚华商总会强调商会宗旨为“整顿商务”“讲求商学”“联络商界”“和协商情”“启发商智”与“振兴商利”。[37]

2.保障华侨权益的联络与维权机构

洋务运动后,晚清侨务由弃侨向护侨重侨转变。19 世纪70 年代末,清政府任命胡璇泽为新加坡领事后,各处民商“深盼得一领事为维持”[38],以保障华侨权益。

由于国籍问题,领事护侨作用有限。1907 年日惹华商致清政府的书件提到,南洋“近因华官时有过从,大生疑忌,拟更定新律,认华侨为土籍,不许华官过问。”[39]可见领事设立纵有益处,亦难覆盖全体华侨。同年,清外务部致农工商部的函件中提到,“领事权力又岂能遍庇众侨”;商会“外人不禁”,“有领事之实而无领事之名”。[40]大臣钱恂亦认为,商会无须像领事任命那样繁琐,“若善诱而利导之,其效自钜。”[41]

商会深知其在维护华侨权益方面的重要性。比如,苏门答腊把东华商认为商战剧烈,曾在商会成立前“迭议组织商会联合团体,上以保国,下以保家”;而岛上数万名华侨分散各处,“情谊隔阂,亟宜设法联络,以广招徕。”[42]日丽华商总会表示,日丽附近15 处商埠侨民“情谊隔阂,洵非设立华商总会,不足以资联络。”[43]北般鸟商会提到,当时清政府积极护侨,“于同胞之侨居他国者,尤深保护,设立商会且提倡之。”[44]商会成为晚清护侨的重要补充。

3.海内外沟通与交流的桥梁

商会是海内外互动的重要平台。商会一方面向南洋各埠华侨传达清政府政策,另一方面向国内输送建设资金,加强海内外联络与信息交流。

1906 年,商部奏请设立新加坡中华商会时提到:其一,成立商会有助于开创新局面,“与内地破除隔膜,声息相通”;其二,商会有助于为“内地农工路况各项要政得易招集华侨资本”。[45]讨论小吕宋中华商会关防问题时,农工商部认为,设立商会有助于促进清政府与当地华侨华商的沟通。此前,文件需由当地华商经领事馆详请驻外大臣“转呈核办”,如此“往复稽迟,殊形不便”;若直接授予关防,则“签印一切文件,即可径呈,使益商民莫此为甚”。[46]

此外,南洋各商会负责人多与政府关系紧密。[47]新加坡中华商会首任总理是闽商广东候补知府吴世奇;日丽中华商会总理张鸿南是二品顶戴、江西补用道;望加锡中华商会总理汤河清拥有花翎、副将衔;槟榔屿中华商会总理绅商林克全亦拥有花翎、道衔。1909 年把东中华商会启用关防的仪式上,“公举卢君渭滨赞礼,先朝阙谢恩,次拜印”,“一切仪制,如督抚之揭篆然”,[48]启用关防仪式如同官员受印仪式。部分中华商会总理还在当地殖民政府中担任职务,譬如日丽中华商会首任总理张荣轩曾任雷珍兰、玛腰。①玛腰(Mayor)、雷珍兰(Letnan)是荷兰殖民印尼时设立的华人事务官。由此可见南洋商会中官绅色彩浓厚。

从诸材料看,晚清南洋中华商会实际是半官方机构。一方面,它由南洋各埠华商集聚设立,属自治商业组织;另一方面,章程及关防须由清政府审议,俨然是政府“下属机构”[49]。

三、晚清南洋中华商会的实际运作

南洋地区中华商会不仅是商人自治组织,而且具有半官方色彩,在实际运作中,也充分体现了服务当地华商,促进海内外沟通交流等作用。

(一)服务当地华侨华商群体

南洋各商会积极发挥自身的影响力,协调各方关系,积极为改善海外华侨境况而努力。

1.维护当地华商的商业利益,促进华商事业发展

由于族群、国家、制度和文化等种种障碍的存在,[50]南洋华商无时不受到“来自所在国政府和主流社会的排斥与压力”[51]。商会成为华商应对外部压力的重要组织。

以新加坡中华商会为例。1907 年初,商会讨论新加坡港起货巡差刁难当地华商的问题。各商号苦于没有证据,难以起诉,为此约定“将银币自记暗号”,并要求商会向英国政府声明,若之后巡差再行勒索,将进行起诉。同年,英国政府欲禁用北慕娘、沙罗越铜镭。商会闻讯后立即开会,决议通过传单布告华商界,要求“六月初一起,凡我市场,交易预先自行禁用,以免临时忙迫自误”;此外,商会积极联络当局,“恳英政府一律收回,以恤商艰”。英政府拒绝后,蔡子庸等一干人前往慕娘公司“商恳该经理人担认银项义务,由本会代为收换”。1911 年初,新加坡当局决定缩减洋烟税而增加收入息税,绅商各界反应激烈。商会召开特别大会,决议由商会拟稿、全新加坡绅商联名盖印,呈请当局“收回成命”。诸事可见商会维护当地华商权益之尽责态度。[52]

小吕宋中华商会亦积极保障当地华商权益。[53]1908 年秋,当地商人故意压低苧麻华商出口商品的重量。商会表示抗议,并就此事进行交涉。1909 年,菲律宾要求“凡簿记,须以英、西或土等文字来记账”。这是菲当局打击华商、夺取商权的手段。[54]对此,商会牵头致函菲律宾税务局,“请准华侨用华文记账”,开启“西文簿记案”抗争运动。

商会为争取公道而四处交涉。譬如1909 年初,有两位荷兰妇女陷害华商赖有仁,诬告其盗窃,最终赖有仁被判三个月苦工。[55]巴达维亚商会积极活动,动员海内外力量向当局施压。1909 年秋,商会总理吴淑达致电清廷外务部,恳请与荷兰交涉,一是推翻赖有仁案判决,二是废除荷商埠医生强逼裸验华侨苛例。[56]越南中华商会由于法国虐待华侨苛例亦致函上海商会,希望外务部和粤闽两省总督共同交涉,保障华侨合法权益。[57]总之,南洋各埠中华商会在保障当地华商华侨权益方面不遗余力。

2.协调海外华侨内部社会关系

海外华侨社会有三类传统组织:地缘性的会馆、血缘性的宗祠和业缘性的公所。[58]这些组织一方面有助于华侨抱团自救,另一方面也造成团体间隔阂。为此,中华商会有助于协调华侨社会各团体关系。

再以新加坡为例。1906 年11 月,新加坡闽潮两帮工人因争渡发生口角而互殴。[59]商会议定解决方案,一方面会同警察巡视各街市,劝告双方“照常复业”,另一方面登报广布“劝告公启”,“以息争端”。然而,闽潮两帮在11 月15 日、16 日再次冲突,甚至在“山园偏处以及海面一带”,出现“殴抢”。商会连夜拟定议案,专门雇佣小轮船两艘“梭巡海面护载客货”,提请“海关派差携巡”,[60]并派29 人分往各处劝解。最终,殴抢得以平息。

巴达维亚中华商务总会在总理、协理人选定问题上,明确要求粤人与闽人轮流担任,“永远为例,不得再议更改”,[61]以此避免破坏内部平衡。调停内部纷争时,若粤商与闽商交涉,应当由总理、协理人集结粤闽双方各半人数,方可评议。商会力图协调各方华侨势力均衡。

3.协调海外华侨与当地社会的关系

南洋各商会对外协调华侨与当地社会的关系,保障当地华侨合法权益。

仍以新加坡为例。1906 年,新加坡商议启动疏浚港道、修筑堤岸工程,“惟是需费浩繁”,政府打算向“附近港一带并离港三百英尺之屋业增收抽费”,以作贷款还息之用。商会召开会议,收集各方意见以向当局反映。1911 年,商会派陈若锦前往伦敦参与庆贺英王乔治五世的加冕典礼,并通告全埠华侨“悬旗张灯结彩同伸庆祝”。英政府专门以国王名义致函感谢商会。商会成为协调当地华侨与当局关系的重要渠道。[62]

暹罗中华商会在协调当地华侨华商与政府关系方面发挥了关键作用。1910 年春,暹罗当局为增加税源,将华侨人头税三年一征的旧例改为一年一收,“华侨无力遵缴”,引起不满。6 月,曼谷华商罢市3 日。暹罗随即“滥用警权”,“数日内滥捉无辜华侨七八百名,并沿途殴打所捉之人。”[63]暹罗中华商会赶紧联合其他组织,与暹罗政府部门斡旋。[64]在多方努力下,事件最终得以平息。

小吕宋中华商务总会亦积极保障在菲华侨权益。[65]1907 年秋,菲律宾决议推行征米入口重税,限制华侨入菲,商会表示抗议;年底,菲海关以感染目沙症为由,禁止3000 多名华侨入关。商会据理抗争,最终事情得以解决。商会积极与菲当局联系,协商事关双方之事。1909 年,菲律宾与商会讨论取缔扰乱华侨社会的某秘密华侨社团的问题。1911 年春,沓亚尔火山(Taal Volcano)爆发,“罹祸者颇多”。美驻菲陆军检殡及验尸办公处致商会公函,声称火山爆发中无华侨遇难。商会成为菲当局与华侨社会交涉的重要平台。

4.重视慈善、福利事业

南洋各商会积极参与当地华侨社会的慈善、福利事业建设工作,改善当地华侨的生存环境。建设医院和养老院、兴办学堂是常见形式。

以三宝垄中华商会为例。1908 年,由于中华会馆事关华侨教育问题,在会馆深陷经济困难之际,商会承办该会馆并加以接济,以支持会馆工作的正常运转。同年,当地政府拟解散三宝垄、双溥的华侨养老院和贫民院。商会闻讯后召开特别会议,决议派柯远芳与当地官员交涉养老院续办一事。多次协商未果后,1910 年,商会自行筹资在双溥创办“慈善堂”,以救济老无所依的侨胞。

梭罗中华商会重视商学教育。时任商会总理张先兴提议商埠“平均糖价”,“每担抽二角五分,以充商学经费。”[66]为此,他会同建原和栈、建昌栈、谦裕栈、锦茂栈和源裕昌等商议,并恳请日惹商会学堂帮忙游说当地糖商不要趁机破坏梭罗糖市,得到日惹糖商界支持。此事一方面可见商会热心商学教育,另一方面可见南洋各商会间的交流。

小吕宋中华商会同样积极参与慈善事业。1911 年,当地总领事建议商会与华侨教育会合作,保障教育经费。商会还讨论教育会董事会选举办法,以更好开展工作。同年春天,沓亚尔火山爆发,商会积极关注火山爆发后的伤亡情况,并向难民捐献6600 元。马尼拉中路发生火灾,商会亦向难民捐资100 元。南洋各商会力所能及地为当地华侨华商谋福利。[67]

(二)促进海内外信息与资源的交流

南洋各商会为南洋与中国之间的交流创造条件,一方面响应清政府实业兴国口号;另一方面密切关注国内动向,进行慈善赈灾。

1.支持跨地域交流与实业合作

商会成为各地华侨交流的平台。譬如,1908 年,槟榔屿中华商会致函新加坡商会,希望就英政府“拟设三州府检验尸骸”一事同向当局“恳请注销”。新加坡商会闻讯后争取新加坡各华商支持。1910 年初冬,有新加坡商会会员提议在厦门设立华侨公会以保护回国华商,商会积极回应并致函南洋各商会,共商该事。1911 年春,受南洋多数商会委托,新加坡商会起草章程,由林文庆代呈农工商部和民政部,请求备案并颁发关防。新加坡商会还积极推进保障华商回国的工作。1906 年夏,商会拟颁发回华护照,制定章程并呈交清政府;1909 年夏,商会决议协同英方和同济医院共同“资遣残废贫弱回国”[68]。三宝垄中华商会支持华侨返回中国学习。1911 年,商会出资2000 元以补贴暨南学堂学生往返费用。

南洋各中华商会积极支持清政府发展工商业。1909 年,中国华商银行发布集股通告,“中外云集响应,规模宏敞”。[69]新加坡中华商会积极联络南洋各埠。最终,新加坡中华商会认购100 万;巴达维亚中华商会认购50 万;渤良安中华商会认购25 万;日惹中华商会认购25 万;泗水中华商会认购100 万;三宝垄中华商会认购50 万;望加锡中华商会认购30 万;坤甸中华商会认购20 万;小吕宋中华商会认购40 万。[70]以上认购占当时海内外总认购额的50.6%,占目标额的44%。不过,“适逢正元等庄纷纷倒闭,沪市万分恐慌,以致投股未能足额”,[71]中国华商银行未能成形。

1908 年,两江总督端方上奏建议在南京创办南洋劝业会,“以开风气而劝农工”[72]。南洋劝业会公告发布后,新加坡中华商会支持会友经销的土产货物送往展会,或者由商会购买以便参展。南洋华商对此次劝业会亦极为关注。“各岛工商拟来宁观者有二百余人之多”,希望籍此“考查内地失业之状况”,“联络外洋与内地之情谊”,其中包括泗水蔡奇凤、蔡天良、蔡天和,渤良安游作舟,新加坡吴显禄、陈观伯等。南洋华商梁炳农“出万金购劝业会元号入场券”,以支持劝业会开展。[73]经商会牵线搭桥,南洋华商与祖国家乡联系更加频繁。

2.实现海内外同胞互帮互助

当内地或其他商埠遭遇自然灾害时,南洋各商会群策群力,发扬海内外同胞互助精神。

1906 年冬,淮河“洪水为灾”,“小民失所四百余万”。新加坡中华商会闻讯后召开会议,林文庆动员各绅商捐款,要求每位会员至少捐10 元,各会员再动员身边华侨捐款,“冀能集成巨款,以济灾区”。1908 年秋,厦门总商会向新加坡中华商会求赈闽南水灾。新加坡商会联合同济医院及闽粤两帮“协力劝捐”,并向南洋其他商埠求助。鉴于内地“灾难频仍”,商会提议联合闽粤各绅商设立“救灾社会”组织,以资赈济。[74]

其他南洋各商会亦积极参与其中。1908 年夏,广东、江西等地发生水灾,商会捐助广东4713 元、江西6700 元,支持两地灾后工作。1909 年初,泉州再次发生水灾,商会组建募捐委员会,陈三多任主任,负责向商埠各华侨募捐,前后劝募6620 元,交予厦门商会代赈。当地闽商还积极组织南洋闽侨救乡会,联络南洋各埠闽籍华商,支持当地民众维护治安秩序。三宝垄中华商会亦积极赈灾。1907年,长江以北发生水灾,郑永昌集合董事会开募捐会,筹款12000 元,经汇丰银行交由清廷农工商部代赈。1908 年夏,广东水灾;秋天,漳州水灾。了解灾情后,董事会动员华侨捐款,前期6000 元交由汇丰银行代赈到广东,后期4000 元交由汇丰银行转赈漳州。商会成为海外华侨与内地家乡情感连通的重要平台。南洋华商通过商会得以发挥规模力量支持祖国家乡建设,满足他们衣锦还乡、建设家乡的情感需求。

四、结语

尽管冠以“商会”名义,南洋各中华商会的作用与影响却不局限于商业。商会不仅是商业联合组织,更是维护海外华侨权益、增进海内外同胞交流的重要组织。南洋各商会之重要反衬出当时清政府之衰落。由于清政府在海外的护侨保侨作用有限,商会需承担多元角色。商会“为侨社服务之成绩如何,已尽量呈现于事实上,早为国人所共见”[75]。当时商会周年庆题词时社会各方纷纷表达对南洋中华商会的认可,“商战南针”“侨界南针”“侨胞喉舌”,“扶助祖国,造福侨 胞”[76]等评价就是显证。正因各商会在初期发挥巨大作用,商会在海外华侨社会中的地位一致延续至今。

改革开放后,随着新一批移民走向世界各地,海外华人社会进入新的发展阶段。在这一过程中,商会依旧发挥着重要作用。随着国家综合国力的提升,各地领事馆的领事保护作用愈发明显,各地商会无须再承担多重责任。但是,海外华人商会仍是连通海内外的重要平台,在商业合作、团结互助、文化交流和信息互通等方面依旧发挥着重要作用。

[注释]

[1][美]孔飞力著,李明欢译:《他者中的华人:中国近现代移民史》,江苏人民出版社,2016 年。

[2] Adam, McKeown, “Global Migration, 1846-1940”,Journal of World History, 2004, 15(2).

[3] 王彦威、王亮辑编:《清季外交史料之光绪朝》卷210,民国20 年刊本,第14 页。

[4] 如曾田三郎:《商会の成立》,《历史学研究》1975 年第422 号; Coble, Parks M.,The Shanghai Capitalists and Nationalist Government, 1927-1937, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986;Wellington K. K. Chan.Merchants, mandarins, and modern enterprise in late Ch’ing China, Cambridge: Harvard University Press, 1977.

[5] 冯崇德、曾凡桂:《辛亥革命时期的汉口商会》,湖北省历史学会编:《辛亥革命论文集》,武汉:武汉人民出版社,1981 年;徐鼎新:《旧中国商会溯源》,《中国社会经济史研究》1983 年第1 期。

[6] 如吴华:《新加坡华族会馆志》,南洋学会,1975 年;林孝胜:《新加坡华社与华商》,新加坡亚洲研究学会,1995 年;等等。

[7] Young Ching Fatt, “A Preliminary Study of Chinese Leadership in Singapore, 1900-1941”,Journal of Southeast Asian History, 1968, 9(2).

[8] Michael R. Godley, “The Late Ch’ing Courtship of the Chinese in Southeast Asia”,Journal of Asian Studies, 1975, 34(2).

[9] Yen Ching-hwang, “Ch’ing China and the Singapore Chinese Chamber of Commerce, 1906-1911”, in Leo Suryadinata ed.,Southeast Asia Chinese and China: he Politico-economic Dimension, Singapore: Times Academic Press, 1995.

[10] Shinozaki Kaori, “The Foundation of the Penang Chinese Chamber of Commerce in 1903: Protecting Chinese Business Interests in the Two States”,Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 2006, 79(1).

[11] Sikko Visscher,The Business of Politics and Enthicity: A History of the Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry, Singapore: NUS Press, 2007.

[12] 刘宏:《新加坡中华总商会与亚洲华商网络的制度化》,《历史研究》2000 年第1 期。

[13] 比如林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广东高等教育出版社,1991 年;黄滋生、何思兵:《菲律宾华侨史》,广东高等教育出版社,1987 年;黄昆福:《马华商会史》,吉隆坡马华商联会,1974 年;等等。

[14] 庄国土:《论清末海外中华总商会的设立》,《南洋问题研究》1989 年第3 期。

[15] 丁进军:《清末海外华商设立商会史料》,《历史档案》1995 年第1 期;丁进军:《清末海外华商设立商会史料续编》,《历史档案》1997 年第2 期。

[16] 袁丁:《清政府与泰国中华总商会》,《东南亚》2000 年第2 期;袁丁:《清末印度尼西亚日惹华侨商会的建立》,郝时选主编:《海外华人研究论集》,北京:中国社会科学出版社,2002 年。

[17]蔡少卿:《澳洲鸟修威雪梨中华商会研究(1902—1943)》,《江苏社会科学》2005 年第4 期。

[18]李秉萱、孟庆梓:《新加坡中华总商会研究现状述评》,《海南师范大学学报(社会科学版)》2012 年第3 期。[19]李慧芬:《试析泰国中华总商会的演变》,《八桂侨刊》2014 年第3 期。

[20] 郑成林、贾俊英:《20 世纪早期菲律宾马尼拉中华商会与西文簿记案》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2015 年第4 期。

[21] 朱英、郑成林、魏文享:《南洋中华商会研究:回顾与思考》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2013 年第3 期。

[22] 禹如键:《菲律宾岷里拉中华商会研究(1904—1954)》,政治大学硕士学位论文,1998 年;石沧金:《马来西亚华人社团史研究》,暨南大学博士学位论文,2003 年;潘少红:《泰国华人社团史研究》,厦门大学博士学位论文,2008 年;贾俊英:《印度尼西亚中华商会研究(1907—1942)》,华中师范大学博士学位论文,2016 年;杨宇丹:《20 世纪初至60 年代新加坡、泰国中华总商会活动研究》,贵州师范大学硕士学位论文,2016 年;等等。

[23] 《奏定商会简明章程二十六条》,《东方杂志》1904 年第1 期。

[24] 丁进军:《清末海外华商设立商会史料》,《历史档案》1995 年第1 期。

[25] 《本部奏南洋槟榔屿拟设中华商务总会折》,《商务官报》1907 年第1 期。

[26] 王彦威、王亮辑编:《清季外交史料之光绪朝》卷210,民国20 年刊本,第13 页。

[27] 《商部奏新加坡创设中华商务总会请予立案折》,《东方杂志》1906 年第8 期。

[28] 《农工商部奏颁给巴达维亚中华商务总会关防折》,《北洋官报》1907 年第1430 期。

[29] 《本部具奏越南南圻商会援案请给关防折》,《商务官报》1909 年第24 期。

[30] 以上数据均出自农商部总务厅统计科:《中华民国元年第一次农商统计表》,中华书局,1914 年,第198~199 页。

[31] 《王赓武:天下大势,进退之间》,《瞭望东方周刊》2014 年第44 期。

[32] 《新加坡华商会馆规程》,《利济堂学报》1897 年第15 期。

[33] 《商部奏新加坡创设中华商务总会请予立案折》,《东方杂志》1906 年第8 期。[34] 《农工商部奏小吕宋中华商会援案请给关防折》,《政治官报》1907 年第63 期。

[35] 《农工商部南洋合釐埠华侨设立商务总会请准立案颁给关防折》,《政治官报》1907 年第97 期。

[36] 《农工商部奏南洋北般鸟设立商会援案请给关防折》,《政治官报》1909 年第566 期。

[37] 《巴达维亚华商总会试办章程》,《商务官报》1907 年第11 期。

[38] 王彦威、王亮辑编:《清季外交史料之光绪朝》卷11,民国20 年刊本,第14 页。

[39] 《南洋日惹华侨上农工商部禀》,《南阳官报》1907 年第88 期。

[40] 《日惹埠华商请设商会钞呈会章并致农工商部函稿由》(光绪33 年4 月29 日),台北“中研院”近代史所档案馆藏:02-13-003-01-027。

[41] 王彦威、王亮辑编:《清季外交史料之光绪朝》卷204,民国20 年刊本,第23~24 页。

[42] 《南洋苏门答腊把东商会照准颁给关防》,《华商联合报》1909 年第4 期。

[43] 《农工商部奏南洋苏门答腊日丽埠设立中华商务总会请给关防折》,《政治官报》1909 年第734 期。

[44] 《南洋北班鸟商会请领关防问题》,《华商联合报》1909 年第4 期。

[45] 《商部奏新加坡创设中华商务总会请予立案折》,《东方杂志》1906 年第8 期。

[46] 《农工商部奏小吕宋中华商会援案请给关防折》,《政治官报》1907 年第63 期。

[47] Yen Ching-Hwang, “Ch’ing’s Sale of Honours and the Chinese Leadership in Singapore and Malaya(1877-1912)”,Journal of Southeast Asian Studies, 1970, 1(2).

[48] 《爪哇把东华商总会启用关防之盛举》,《华商联合报》1909 年第13 期。

[49] 白吉尔:《辛亥革命前夜的中国资产阶级》,《国外中国近代史研究》第4 辑,北京:中国社会科学出版社,1985 年。

[50] 龙登高:《跨越市场的障碍:海外华商在国家、制度与文化之间》,科学出版社,2007 年。

[51] 龙登高:《海外华商非透明化经营分析》,《华侨华人历史研究》1997 年第4 期。

[52] 《新加坡中华商务总会七十五周年纪念(1906—1981)》,新加坡中华总商会,1981 年。

[53] 《菲律宾岷里拉中华商会三十周年纪念刊(1904—1933)》,收录于《民国时期福建华侨史料汇编》(第14册),北京:国家图书馆出版社,2016 年。

[54] 彭洪涛:《菲律宾华侨西文簿记案》,《时事月刊》1921 年第6 期。

[55] 《巴达维亚华商总会为赖有仁案致本馆函》,《华商联合报》1909 年第14 期。

[56] 《蘇門答剌華商會總理吳淑達等爲保守寸土雪奇冤除苛例三案事致外務部稟文》,收录于《明清时期澳门问题档案文献汇编》,澳门基金会出版,1999 年。

[57] 《越南华商会馆致函上海商会之事实》,《华商联合报》1909 年第19 期。

[58] 吴华:《新加坡华族会馆制》,新加坡:南洋学会,1975 年。

[59] 《商会劝告》,《叻报》第7429 号,1909 年11 月14 日。

[60] 《殴抢再续》,《叻报》第7431 号,1909 年11 月16 日。

[61] 《巴达维亚华商总会试办章程》,《商务官报》1907 年第11 期。

[62] 《新加坡中华商务总会七十五周年纪念(1906—1981)》,新加坡中华总商会,1981 年。

[63] 《电争暹罗苛抽华侨身税》,《广益丛报》1910 年第239 期;《暹罗华侨之血泪书》,《时报》1910 年6 月21 日。

[64] 段立生:《泰国中华总商会简史》,载于《中国与东南亚交流论集》,泰国大通出版有限公司,2001 年。

[65] 《菲律宾岷里拉中华商会三十周年纪念刊(1904—1933)》,收录于《民国时期福建华侨史料汇编》(第14册),北京:国家图书馆出版社,2016 年。

[66] 《巴达维亚华商总会为赖有仁案致本馆函》,《华商联合报》1909 年第14 期。

[67] 《菲律宾岷里拉中华商会三十周年纪念刊(1904—1933)》,收录于《民国时期福建华侨史料汇编》(第14册),北京:国家图书馆出版社,2016 年。

[68] 《新加坡中华商务总会七十五周年纪念(1906—1981)》,新加坡中华总商会,1981 年。

[69] 《日惹中华商务总会为中国华商银行事覆上海商务总会函》,《华商联合报》1909 年第3 期。

[70] 《中国华商银行发起签名册》,《华商联合报》1909 年第6 期。

[71] 《华商银行解散之原因》,《福建商业公报》1911 年第17 期。

[72] 《江督端方奏拟南洋第一次劝业会官商合资试办折》,《北洋官报》1908 年第1939 期。

[73] 《关于南洋劝业会事汇志》,《南洋群岛商业研究会杂志》1910 年第2 期。

[74] 《新加坡中华商务总会七十五周年纪念(1906—1981)》,新加坡中华总商会,1981 年。

[75] 《暹罗中华总商会纪念刊》,香港:商务印书馆,1930 年。

[76] 《菲律宾岷里拉中华商会三十周年纪念刊(1904—1933)》,《民国时期福建华侨史料汇编》(第14 册),北京:国家图书馆出版社,2016 年。