网络直播用户的持续使用行为及主观幸福感

——基于期望确认模型及准社会关系的理论视角

2020-03-04马志浩葛进平

马志浩 葛进平 周 翔

一、引言

在当前泛娱乐直播平台(斗鱼、B站等)、移动短视频APP(快手、抖音、西瓜视频等)流行的环境里,网络直播已经不再是传统意义上通过网络平台进行信息获取及传播的行为,是一种基于移动娱乐平台的娱乐社交方式。网络直播产业的兴起逐渐改变了传统的互联网娱乐行为,例如:传统的网络游戏产业逐渐由玩家直接消费,转变为收看游戏主播进行游戏的观赏活动。这种技术带动产业转型的传播现象,在国外以Twitch为代表的直播平台早在2011年即收获巨量的用户[1]。中国网络直播产业的起步相对较晚,但因巨额资本的介入而获得高速发展。在2016年,直播平台的快速扩散吸引了超过一亿人的活跃用户[2]。网络直播行业经过多年的整合发展,到2018年,其市场规模和用户数量已经趋于成熟和稳定[3]。由此相关的新型网络娱乐消费现象如网红、网络直播购物等受到业界的广泛关注。

与此同时值得注意的是,直播行业的高速发展伴随着诸多乱象,如巨额打赏平台主播及违规直播内容等[4-5]。虽然在行业发展的初期,因规制疏漏和利益角逐而引发一系列社会风险因素的产生,文化部、网信办、广电总局等部门陆续出台了一些网络直播行业的管理规定和相应惩治措施。但公众对于网络直播行业的认知出现偏差,甚至将网络直播带来的传播社会现象加以污名化。在之前的一项研究中发现,网络直播用户和非用户之间,他们对网络直播的态度及主观规范是对立的,网络直播平台带来的鸿沟已经发展成为显著的文化分隔[6]。在大众传播逐渐分众化的今天,文化分隔会带来更大的潜在风险:不同个体消费的文化传媒产品,接触不同的网络社群,社会凝聚力及社会资本会受到显著的挑战。

正如Putnam在其著作Bowlingalone(《独自打保龄球》)中所担忧的,电子媒体消费会瓦解公民对社会整体信任水平和政治参与热情,造成社会资本的流逝。Putnam认为电子媒介将个体束缚在固定的、与公众隔离的私密环境里,进而让个体丧失了参与公众活动的时间和机会[7]。虽然Putnam提出该论断所处的环境是电视消费时代,后续网络媒介时代的研究者亦沿袭他的理论构想去检验网络消费行为对社会资本及公共参与的影响[8]。虽然目前的研究并未得到一致性的发现,但最近一项基于中国全国性网民样本的研究显示,互联网娱乐的消费行为会损害社会资本,互联网信息导向的行为(如学习、工作、社交、商业行为)与社会资本正相关[9]。现阶段娱乐导向为主的直播观赏行为可能对整体社会资本及公共参与产生负面效应。网络直播平台用户如何因个体使用需求和社会关系的不同而产生内容接收行为的分众化,对平台的内容生产和运营具有直接的指导意义。为此,能否充分了解网络直播用户的动机及其观看影响是网络直播研究的当务之急。

对网络直播的研究可以沿袭现阶段主流的社交媒体研究策略,因为网络直播符合社交媒体“用户生产内容、建立联系、分享信息,与其他用户进行互动并消费他们自身所生产内容”的特征[10],该方面研究主要有两个路径:一个是传统的使用与满足理论框架下的动机研究[11]。基于使用与满足理论,研究者往往关注用户如何使用特定的媒介来寻求信息、消费内容及参与媒介中介的活动来满足自己的需求。Sjöblom等人基于网络游戏直播将网络直播用户的需求划分为情感、信息寻求、学习游戏、个人融合、社会融合及压力释放六个需求满足类型[12]。Hilvert-Bruce等人考察了基于社交属性的社会互动、群体归属感、社会支持等需求类型[13]。但是已有的基于使用与满足理论框架的研究,均未考虑网络直播用户的心里感知对用户使用网络直播行为的影响。相比于传统的媒介形态,直播的有用性感知是否会影响用户的持续使用行为需要进行检验。路径二则着重关注网络直播给用户的心理状态带来的变化。与社交媒体跨时空的特征类似,在使用网络直播平台时,用户可以进行有效率的协作及多种社区参与方式。无论实际上的物理距离如何,用户可以通过技术来建立及维持日常的交往活动[14]。心理学家认为,物理距离的增加往往带来的是人与人之间、人与环境心理距离的增加[15-17]。因此,物理距离的增加直接造成的后果是人际联络及深度互动成本的增加[18-19]。在网络直播平台的语境下,国外的研究者发现,虽然网络直播活动中的互动空间及互动过程中的同构效应可以显著降低用户之间的心理距离[20];但是网络直播用户的心理距离会因用户感知的社会距离、时间距离、空间距离而增加[20]。网络直播使用造成的用户心理距离的变化,是否会导致用户心理收益(如主观幸福感等)的变化?目前较少有研究来直接回答这个问题,针对其他社交媒体的研究,也未得到一致性的结论[21-22]。

基于以上的描述,本研究的目的是在于建构用于理解网络直播用户的持续使用行为及其心理收益的框架,并通过经验实证数据来进行验证。在此,提出本研究的核心研究问题是:

问题1:技术采纳框架及心理距离框架下如何理解网络直播用户的持续使用行为

问题2:网络直播的使用是否以及如何改变用户的心理收益

本研究将通过展现用户持续采纳行为的前置变量的机制和心理效应(主观幸福感)的联系来回答如上问题,为现有关注于社交媒体采纳及相关影响的研究领域提供完备的理论框架和解释思路。

二、研究框架及假设的提出

为了回答上文中提出的两个研究问题,本研究将以期望确认模型(expectation confirmation model)[23]为基础框架,融合准社会关系与主观幸福感这两个变量构造两个独立的研究框架:网络直播持续使用行为框架、网络直播用户心理收益框架。

(一)网络直播持续使用行为框架

1.期望确认模型:研究的起始框架

期望确认模型广泛应用于理解用户对技术的满意度及其与技术持续使用之间的关系[23-24]。相比于使用与满足理论,期望确认模型在解释用户对特定媒介使用上更强调用户自身对技术的感知。期望确认模型来源于营销学中理解消费者满意度及购后行为的期望确认理论。根据期望确认理论,消费者的再购买意愿有一系列的心理发展过程[25]。这一过程始于消费者对产品或服务所期待的购买行为。在初次消费行为之后,消费者会产生对所购买产品或服务整体表现的心里感知,并进而产生与他们购买时的期望相比较的心理过程[24]。比较的结果决定了消费者对产品的满意度,而满意度的高低则进一步影响消费者是否再购买的意愿和行为[24]。

在技术采纳及持续使用研究领域内,Bhattacherjee将期望确认理论发展为期望确认模型,用于理解用户对特定技术的持续使用行为[26]。在期望确认模型框架里,用户的持续使用行为与营销学中的消费者再购买行为等价。但是,期望确认模型增加了对技术感知变量的预设,用户对技术的感知有用性和用户的满意度同时影响用户对技术的持续使用行为。而用户的感知有用性,亦与用户的满意度一样,受用户对技术本身是否满足其起始期望的影响[23-24]。期望确认理论有三个原则:①任何潜在的技术采纳前变量的影响已经在确认和满足的构架中被考虑,所以期望确认理论仅仅考察采纳后的变量;②因为技术采纳的期望程度通常随着时间发生变化,在使用期望确认理论时,应该对使用后的期望进行测量,而非测量用户对技术采纳前的期望状态;③期望确认模型中的期望程度通常被用户的感知有用性所呈现[25]。因此,相比于诸多技术采纳的理论框架(如技术接受模型、理性行为理论、计划行为理论等)[27-29],期望确认模型更适合解释用户在技术采纳后的持续使用状况。该框架被研究者应用于互联网技术的使用研究,如对移动电子图书、网络知识生产社区以及社交媒体等技术的持续使用行为[30-32]。

首先直接影响持续使用意愿的变量是满意度。研究相关的文献发现,若技术表现满足或超过了用户对技术的起始状态的期望,用户更可能对技术本身表现较高的满意度[33-34]。同时,大量研究发现用户对技术使用的满意度有利于用户与技术服务方的长期关系的建立[23,35]。因此,在期望确认模型中,一个基本的预设是:技术使用的满意度是影响用户技术持续使用意愿的核心因素。目前有研究针对移动电子图书[31]和网络知识生产社区[30]发现对技术的满意度与技术的持续使用意愿正相关,但也有研究发现这两者之间的关系并不显著[32]。国内学者采用期望确认模型分别对视频网站[36]、微信[37]、MOOC[38]、移动商务平台[39]、电子图书[40]、消费者在线评论[41]等媒介技术的持续使用进行了大量研究,但已有研究多关注于各项心理变量对技术的持续使用意愿的影响,较少关注最终的用户对技术的持续使用情况,他们的结果发现满意度与技术的持续使用意愿正相关[36-40],少量研究发现技术的持续使用意愿与用户的实际持续使用行为正相关[36,40]。目前针对网络直播的持续使用的研究,国内仅有一篇硕士论文采用期望确认模型的范式进行实证研究[42],同样,该研究仅仅考察了影响持续使用意愿的因素,未能将用户的实际持续使用行为纳入考量。本研究基于以上文献的逻辑及不足将对用户持续使用网络直播的行为、持续使用意愿及满意度进行再检验,提出以下假设:

H1:用户对直播平台的使用意愿与其持续使用行为正相关

H2:用户对直播平台的满意度与其对直播平台的使用意愿正相关

感知有用性是作为用户对技术感知的重要变量,被广泛融合于各类技术采纳的理论模型中[28,43]。在技术接受模型中,感知有用性被定义为采纳前用户对技术的有用性的感知和期望[27],而在期望确认模型里,Bhattacherjee将感知有用性视作采纳后的期望并认为它在用户持续使用的行为中起到决定作用,它不仅仅可以直接影响用户对技术的持续使用意愿,也会影响用户对技术的满意度[23]。目前对社交媒体的持续使用研究也证实,对社交媒体的感知有用性显著影响用户对社交媒体的满意度[44-45],而且社交媒体的感知有用性也与用户对社交媒体的持续使用意愿正相关[32,35]。当然,国内针对社交媒体的研究中也有相关的证据:微信用户对微信的感知有用性与用户对微信使用的满意度、用户对微信的持续使用意愿正相关[37];张哲等人在针对MOOC用户的研究也得到相同的发现[38];但有趣的是,刘虹等人针对视频网站用户的研究发现感知有用性虽然与用户对视频网站的持续使用意愿正相关,但是却与用户对视频网站的满意度不相关[36]。本研究认为,这可能是由于微信、MOOC作为日常工具使用的社交媒体与视频网站作为娱乐需求来进行使用的社交媒体的属性不同所导致,所以,对于网络直播平台的用户来说,感知有用性也可能存在着独特的影响机制。由此,提出如下假设:

H3:用户对直播平台的感知有用性与其对直播平台的使用意愿正相关

H4:用户对直播平台的感知有用性与其对直播平台的满意度正相关

在期望确认模型中,期望确认变量作为用户感知的出发点,是用户对于技术在采纳之后的认知评估[23]。根据认知不和谐理论[46],当用户对技术采纳前的期望高于技术采纳后的表现,就会产生明显的认知不和谐。然而,若用户所感知到的实际使用体验高于自身之前的期望,期望确认就会显著正向影响感知有用性,认为技术对自己是有用的[23,35]。同样,基于社交媒体的研究也均证实期望确认分别与感知有用性和用户的满意度正相关[30,32]。国内学者针对社交媒体及互联网技术持续使用的研究也大多发现期望确认与满意度、感知有用性显著相关[36-40]。但有趣的是,之前对网络直播平台的持续使用的研究却发现,虽然用户对直播的期望确认与感知有用性正相关,但却与用户对直播的满意度不相关[42]。这可能是由于其研究样本量过少产生的结果,作者并未对其不相关给出合理解释。所以,针对网络直播平台的情景,进行中等样本的再检验更为必要,提出如下假设:

H5:用户对直播平台的期望确认与用户对直播的感知有用性正相关

H6:用户对直播平台的期望确认与用户对直播的满意度正相关

2.准社会关系:基于用户心理距离的扩展变量

如何理解网络直播行为中的心理距离,是本研究的理论核心之一。在国内关于网络直播的研究中,已有学者洞察到用户的网络直播消费行为是在进行一种社交关系的消费[47],用户通过观看主播的表演来获得陪伴、分享等心理收益[47]。虽然网络直播平台具备典型的社交媒体的属性,但网络直播平台的消费对象并非是传统社交媒体上那种个体之间对等的社会交往活动。用户在对主播内容进行消费的行为伴随着与主播的即时互动,但主播因为职业利益需求而进行职业化的表演,并非是事实上的社交行为。因此,作为用户心理上对主播的社交行为感知需要得到关注。在本研究所关注的研究语境下,网络直播与传统社交媒体最大不同是在于瞬时性的与直播主播之间的沟通及其产生的瞬时性的内容。此时不可避免需要考虑用户与主播之间存在的这种拟态社交行为的界定。本研究借用娱乐研究相关的概念,这种存在于受众与媒介内容(包含角色及叙事)之间的拟态社交行为被定义为受众卷入[48]。本研究将受众卷入中的准社会关系(parasocial relationship)作为用户心理感知变量来进行考量。选择准社会关系的原因是:①准社会关系作为受众卷入的基础阶段,是用户在消费媒介时的基本表现[48],可以发生在消费活动中的任何阶段;②直接基于心理距离的测量难以在网络直播的环境中操作化,过往研究所使用的空间距离、时间距离等概念在实际测量上难以达到足够的区别效度,而基于关系感知的准社会关系可以直接实现心理距离的呈现。

准社会关系被用于理解受众在媒介消费过程中对媒介角色的反应和感知,最初是由准社会交往(parasocial interaction)的概念发展而来的[49]。这一关系类似于面对面交往中建立的人际关系,但却是单向的[50]。现在学者通常将准社会交往看作是用户在进行媒介消费时对媒介角色产生的即刻反应,而准社会关系则是长期反应,并不会随着媒介消费行为的结束而消失[51]。与用户建立起这种准社会关系的媒介角色可以是真实的、虚拟的、存在于各类媒介中的角色。在社交媒体平台,如Twitter中,用户对明星等Twitter账户推文的回复也被视作是准社会关系的表现[52]。在国内的研究中,准社会交往和准社会关系在近些年也被严格区分,如观众在观看视频节目时发送的弹幕和礼物被认为是准社会交往的表达[53],但量表测量则按照准社会关系来进行解读与分析[54]。直播互动中的弹幕、打赏等即时行为是作为准社会交往的表现,但这种测量非常难以实现。考虑到本研究的目的在于讨论这种受众卷入对直播平台的持续使用行为的影响,因此,代表长期反应的准社会关系更适合本研究的理论框架。结合以上讨论,考虑到以往研究证实这种准社会关系能够改变用户的知识、态度和行为[55-56],故本研究认为准社会关系可以作为很好的扩展变量来整合进入到整个研究框架里。

准社会关系被营销学的文献广泛采纳,用于研究用户对产品的满意度及忠诚度[57-58]。Lim和Kim的研究发现,电视购物用户的准社会关系程度直接影响了他们对电视购物的满意度[59]。Labrecque在社交媒体的品牌信息分享的研究中发现,用户的准社会关系程度越高,越愿意转发有关的品牌信息[57]。所以,准社会关系作为满意度和意愿的前置变量,存在研究证据及理论合理性。准社会关系作为前置变量,期望确认可以作为对准社会关系进行维持的重要因素,因为在媒介接触下降的情况(如节目播放结束、直播间歇等)会产生准社会关系中断的风险[54,60]。综上,本研究认为,准社会关系在期望满足模型中可以作为两种功能进行检验:①作为融合变量,视作与感知有用性这一技术感知变量平行的框架;②作为替代变量,用以专门理解网络直播环境下用户对主播的心理卷入、心理距离对用户持续使用行为的影响。由此,提出如下假设:

H7:用户对主播的准社会关系与其对直播平台的使用意愿正相关

H8:用户对主播的准社会关系与其对直播平台的满意度正相关

H9:用户对主播的准社会关系与其对直播平台的期望确认正相关

基于以上讨论,本研究中的网络直播持续使用行为框架见图1,实线实框部分为原始期望满足模型,虚线及虚框部分为融合变量。

图1 网络直播的持续使用行为框架

(二)心理收益框架

1.主观幸福感:作为期望满足框架下的解释变量

除了考察影响用户持续使用网络直播的前置变量外,本研究的另一个目的是为了考察网络直播的使用是否以及如何影响用户自身的心理收益。心理收益在心理健康领域内是一个涵盖非常宽泛的概念,本研究以主观幸福感这一积极的心理健康变量作为心理收益的考察。

心理学家通常认为,主观幸福感可以包括如下多个维度:生活满意度(对生活状况的整体判断)、对特定情境的满意度(如工作满意度)、积极情绪(体验愉悦的情感和情绪)以及低程度的消极情绪(体验很少的不愉悦的情感和情绪)[61]。主观幸福感对于预测个体的健康状况非常关键,主观幸福感程度高的个体往往有更好的健康状况和更长的寿命[62]。近期,研究者针对中国人的代表性样本亦得到了相类似的发现——主观幸福感越高,个体感知的健康状况越好[63]。

人们在日常生活中广泛使用社交媒体的行为如何对其主观幸福感产生影响?研究者并未得到一致性的答案。部分研究发现社交媒体的使用可以提高个体的主观幸福感,并降低消极情绪。如Baek等人发现,社交媒体上的好友数量与个体孤独感负相关、与人际信任正相关[64];Wang等人基于大学生样本的研究发现,大学生社交媒体的使用与其主观幸福感正相关,同时,大学生通过社交媒体的使用来增加在线自我表露的程度,并进一步增加自己的友谊质量[65]。但是,有研究发现,相比于真实世界的社交生活,社交媒体的使用并不会与个体的主观幸福感存在关联[66]。另外一部分研究则发现社交媒体的使用会降低个体的主观幸福感。Kross等人以及Chan的研究发现,当人们在社交媒体上花费了太多的活动时间并忽视了日常生活时,人们的生活满意度感知降低[21,67]。Hume和Mort亦发现,当儿童的在线活动影响到线下生活的时候,儿童个体的主观幸福感会受到损害[68]。目前,基于网络直播平台的用户主观幸福感研究存量较少。近期一项国内针对网络直播用户的研究发现,用户对网络直播平台的使用与主观幸福感正相关,且这种关系受到用户对网络直播平台使用动机的中介作用[69]。

在技术采纳相关的模型中,主观幸福感作为心理收益变量常常被直接嵌入模型[70-71]。而在本研究中,主观幸福感包括多个维度,且对特定情境的满意度亦属于主观幸福感的子分类[61]。因此,本研究所采纳的期望确认模型中所预设的用户对技术的满意度在主观幸福感的理论框架下属于一个特定情境的幸福感。在此,本研究将满意度视作用户主观幸福感的预设前提,并将主观幸福感替换期望确认模型中的使用意愿及持续使用行为作为被解释变量。这样做亦有利于提供更多技术感知与主观幸福感关系的经验证据。基于此,本研究提出如下假设:

H10:用户对直播平台的满意度与用户个体的主观幸福感正相关

H11:用户对直播平台的感知有用性与用户个体的主观幸福感正相关

2.准社会关系与主观幸福感

人们在日常社会互动中有归属需求,若这种需求被满足,个体将会收获积极的心里收益(可以体现为主观幸福感的提高和个体健康状态的改善)[72-73]。但是,一旦人们在现实生活中无法从社会关系中收获这种需求的时候,就可能转向从媒介消费中来获得收益[72]。因此,在媒介消费活动中产生的准社会关系作为该类心理反应的长期结果,存在与心里收益发生联系的潜在可能。因此,学者们提出了一种补偿效应的假设来解释这类现象[74]。但事与愿违,准社会关系的强弱与媒介用户的心里收益联系并未得到一致的结论。如在社交媒体研究领域中,研究者发现准社会关系越高,用户体现越高的孤独感及越高的社交媒体上瘾的风险[64]。同时,Schiappa等人基于10项电视媒介观看行为研究的元分析的结果也表明,这种补偿效应的假设并不能得到支持[75]。Hartmann认为,即便相当多的证据并未直接指出准社会关系与主观幸福感的直接效应,但依然存在准社会关系对积极心理健康的影响。这些影响之所以没能表现出来,可能是因为媒介消费活动中,用户对媒介角色的不同依恋模式的差别而造成的[74]。依恋模式是个体在处于亲近关系时对他人依恋方式的感受[76]。根据个体对亲近关系的焦虑或回避反馈的程度,可以划分三类依恋模式:①安全依恋模式:个体对亲近关系保持乐观,并未产生害怕或回避的态度;②回避型依恋模式:因为个体对亲密关系感到不舒适或重视个体的独立性,而对亲近关系产生回避意愿;③焦虑矛盾型依恋模式:个体的回避倾向低,更倾向于参与亲近关系,但是因为害怕受到伤害而保持高度焦虑[76]。后续研究发现,在媒介消费行为中,焦虑矛盾型依恋模式的个体容易产生高水平的准社会关系,而回避型依恋模式的个体准社会关系水平最低[60,77]。Hartmann认为,依恋模式的经验证据符合补偿假设的基本逻辑:那些具备焦虑矛盾型依恋模式的个体,在心理上存在高度的参与亲近关系的动机,但是对自身处理亲近关系的成功可能性产生高度焦虑。而这些人在媒介活动中具备高水平的准社会关系,一种可能的解释是个体更容易通过媒介消费来获取心理补偿[74]。在本研究的情境下,准社会关系与网络直播用户的主观幸福感之间的直接联系将被进行检验,提出如下假设:

H12:用户对主播的准社会关系与用户个体的主观幸福感正相关

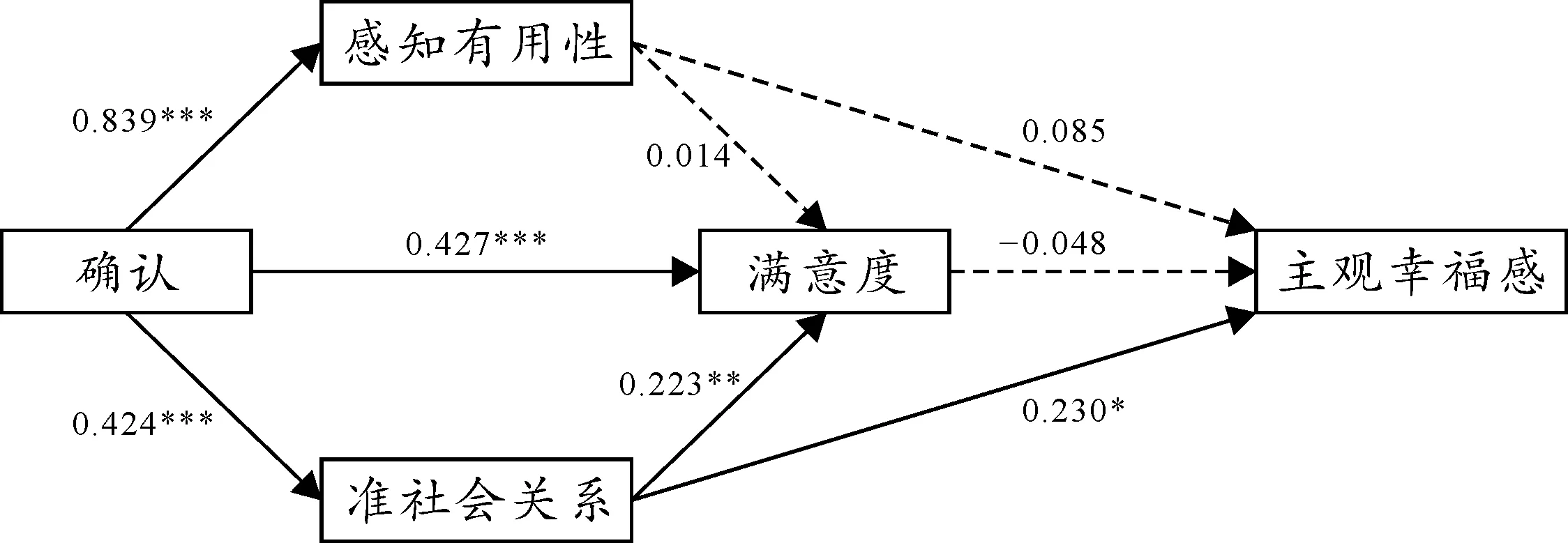

基于以上讨论,本研究中的网络直播心里收益框架见图2。与图1一样,实线实框部分为原始期望满足模型,虚线及虚框部分为融合变量。

图2 网络直播的心理收益框架

三、研究方法

本研究的两个研究框架所涵盖变量重合度高,理论的操作化可以用同一份调查问卷完成设计。这样设计亦可以在研究上节约样本资源和研究费用。因此,本研究的数据采集过程均来源于同一调查。

(一)样本描述

以理论导向的探索性研究可以通过适当的便利样本进行探索[78],且需要满足中等大小的样本量[79]。因此,考虑到研究针对的是网络直播平台的适用对象,本研究2017年上半年通过网络问卷的方式进行数据收集,问卷通过在线调查平台Qualtrics发布。所有被试均来自于浙江省一所本科高校,通过多位课程老师进行介绍,同意参与调查的学生作为被试扫描二维码填写问卷。有过使用网络直播平台的学生被判做有效被试,共采集到有效被试421人,其中男156人,女265人,农村户籍163人,城市户籍258人,本科生408人,研究生13人,被试年龄均值为19.73(SD=2.707)。同时,每个被试被询问其使用直播最常收看的节目内容,其中被试最多收看的前三类的直播内容分别是游戏电竞(51.8%)、真人聊天秀(43.0%)、演唱会(30.6%);在日均使用时间上,累计77.7%的被试使用直播平台的时间在一小时以内。

(二)变量测量

本研究除了以上人口统计学变量及直播平台收看内容的测量外,根据研究的理论框架,共测量了5组来源于期望确认模型的变量及2组扩展变量:准社会关系与主观幸福感。

1.持续使用

持续使用的测量改编自Ellison等人的社交媒体使用强度测量量表,该量表包含的陈述可以作为长期及持续使用社交媒体的测量,被广泛采纳于社交媒体的研究,具有良好的信度效度[22,80]。本研究改编后共有3个陈述,分别是:①我很自豪地告诉别人我在使用直播平台;②如果不使用直播平台我会觉得难过;③我觉得我是直播平台社区中的一分子。每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.20,SD=1.648。

2.持续使用的意愿

持续使用意愿的测量改编自期望确认模型的原始量表的相关部分及Kim在社交媒体领域的改编量表[23,32],共包含3个陈述,分别是:①我想要在将来继续直播平台的使用;②我想要在将来增加直播平台的使用;③我会像现在一样继续保持定期使用直播平台。每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.773,SD=1.449。

3.满意度

满意度的测量也改编自期望确认模型的原始量表的相关部分[23],为4个7级的语意差别量表,被试被要求分别回答——你使用直播平台的感受是:①非常不令人满意vs非常令人满意;②非常不愉快vs非常愉快;③非常有挫败感vs非常有满足感;④非常失望vs非常高兴。1为最接近消极词汇的感受,7为最接近积极词汇的感受。该部分量表的平均指标为:M=4.576,SD=1.153。

4.感知有用性

感知有用性的测量改编自技术接受模型中对感知有用性测量的量表[27],共包含3个陈述,分别是:①使用直播平台帮助我更快地完成我想做的事情;②使用直播平台让我要做的事情变得更加轻松;③整体来看,直播平台是很有用的。每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.276,SD=1.500。

5.期望确认

期望确认的测量也改编自期望确认模型的原始量表的相关部分[23],共包含3个陈述,分别是:①我使用直播平台的体验要比我预想的要好;②直播平台提供的服务水平比我预想的要好;③整体来说,我使用直播平台的大部分期望是得到满足的。每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.637,SD=1.405。

6.准社会关系

目前学界对准社会关系的测量工具很多,本研究基于研究语境采纳葛进平和方建移开发的中文准社会关系测量量表[81],改编后共包括18个陈述。虽然准社会关系的分类方法及界定很多,但根据以往的研究建议,准社会关系的划分应该依据真实的调查数据为基础[82,83],大部分准社会关系的划分会按照“认知/情绪/行为”的三分法来进行界定[51]。本研究在对数据进行主成分因子分析法所得到的结果为一个单一因子,这也恰好符合中国人准社会关系单维度的特征[84]。同样,该量表每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.286,SD=1.351(详细的准社会关系测量的量表及主成分分析报告见附录)。

7.主观幸福感

主观幸福感的测量采用Diener等人开发的生活满意度量表[85]。该量表包含5个陈述,分别是:①我的生活大致符合我的理想;②我的生活状况非常圆满;③我满意自己的生活;④直到现在为止,我都能够得到我在生活上希望拥有的重要东西;⑤如果我的人生可以重新来过,差不多没有东西我想要去改变。每个陈述均为7级量表,1为非常不同意,7为非常同意。该部分量表的平均指标为:M=3.805,SD=1.324。

四、结果

该部分将对各组变量的结构信度、效度进行验证。然后根据本研究的理论框架依次将期望确认模型的原始框架、替换框架、融合框架进行检验。

(一)变量的信效度分析

在本研究中,除了测量主观幸福感的生活满意度量表是被广泛采纳的结构测量外,其他的变量测量均需要进行信效度的检验。变量测量的内部一致性通过组合信度(CR)来进行检验,本研究中,所有测量项目的CR均超过0.7,表示测量具有很好的信度[86]。聚合效度由因子负荷量、平均方差抽取量(AVE)、复相关平方(SMC)来进行检验[86]。因子负荷量高说明聚合效度好。本研究中,所有陈述的负荷量均在0.715到0.932之间,均超过了参考标准0.7;同时,SMC均超过了参考标准0.5,AVE也均超过了参考标准0.5[86]。

根据以往研究的建议,区别效度的检验应通过AVE与测量结构的相关系数平方进行比较来进行判断[86]。本研究中,AVE的区间在0.630到0.850之间,而各组变量的相关系数在0.159至0.590之间。可见,AVE均大于相关系数平方,可以认为本研究的测量有良好的区别效度。综上,可以认为本研究的测量模型展示了良好的拟合、信度和效度。

(二)模型的检验结果

1.网络直播持续使用行为框架的检验结果

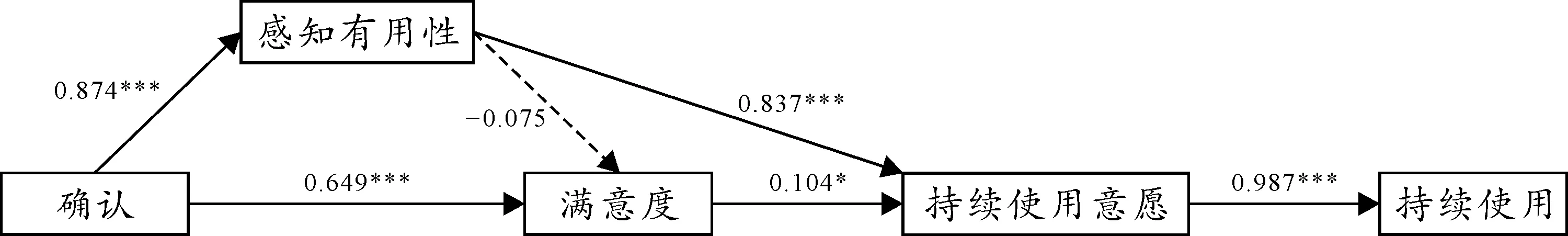

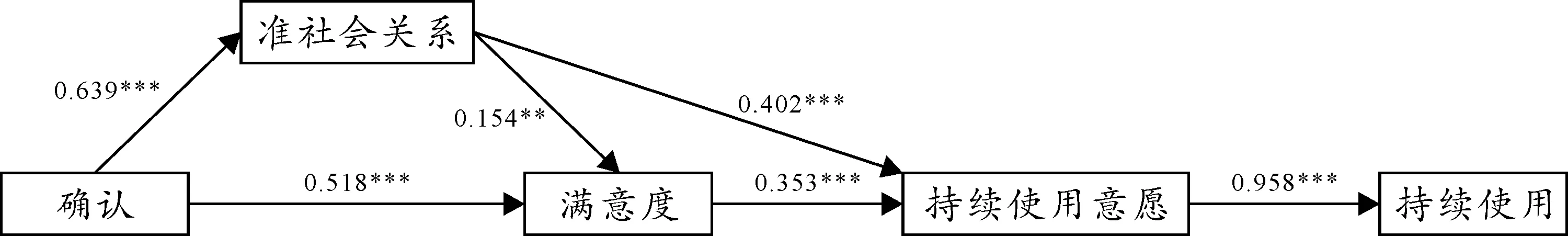

图3呈现了网络直播持续使用行为框架的检验结果。模型1-1为初始期望确认模型的检验结果;模型1-2为将感知有用性替换为准社会关系变量的检验结果;模型1-3为融合模型的检验结果。目前,针对各项结构方程的拟合指标的建议为:CFI(Comparative Fit Index)和TLI(Tucker-Lewis Index)至少大于0.9[86,87],RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)应该小于0.08[86,87],χ2/df应该尽可能小于3[86]。图3所展示的3个模型中的CFI≥0.938、TLI≥0.929、RMSEA≤0.062、χ2/df≤2.619,说明三个模型均具备有效的解释力。

模型1-1中,除了感知有用性到满意度的路径系数不显著外,其他变量之间的路径系数均为呈现为显著正相关;模型1-2中,所有的路径系数均显著正相关;模型1-3中,除了感知有用性与满意度、准社会关系与使用意愿外,所有路径系数均正相关。根据三个模型的结果来看,假设H4未获得支持,假设H7获得部分支持,假设H1、H2、H3、H5、H6、H8、H9获得支持。

模型1-1

注:N=421,χ2/df=2.349,p=0.000,CFI=0.977,TLI=0.969,RMSEA=0.057,Overall R2=0.936;为p<0.01,为p<0.001。

模型1-2

注:N=421,χ2/df=2.619,p=0.000,CFI=0.938,TLI=0.929,RMSEA=0.062,Overall R2=0.922;为p<0.01,为p<0.001。

模型1-3

注:N=421,χ2/df=2.299,p=0.000,CFI=0.946,TLI=0.938,RMSEA=0.056,Overall R2=0.938;图中虚线意味路径系数不显著,为p<0.05,为p<0.01,为p<0.001。

图3 网络直播的持续使用框架的检验结果

2.网络直播心理收益框架的检验结果

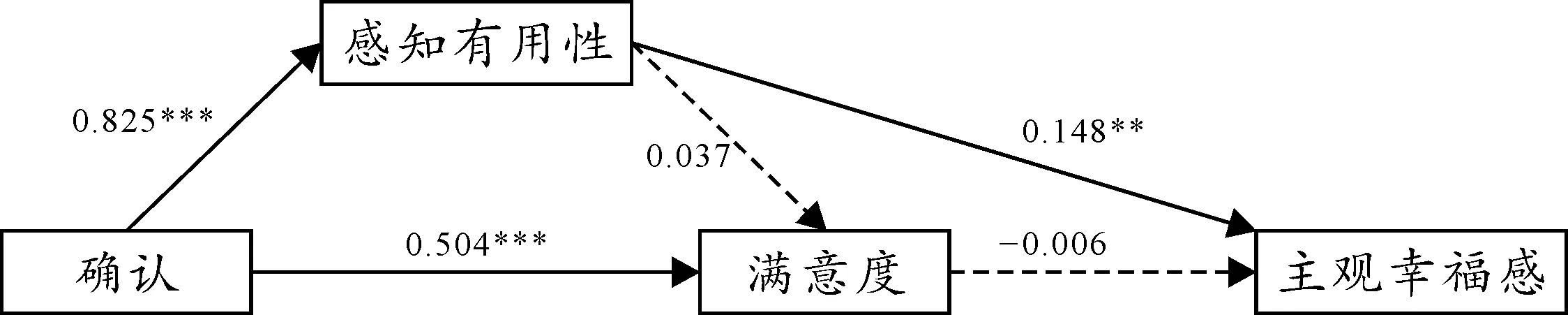

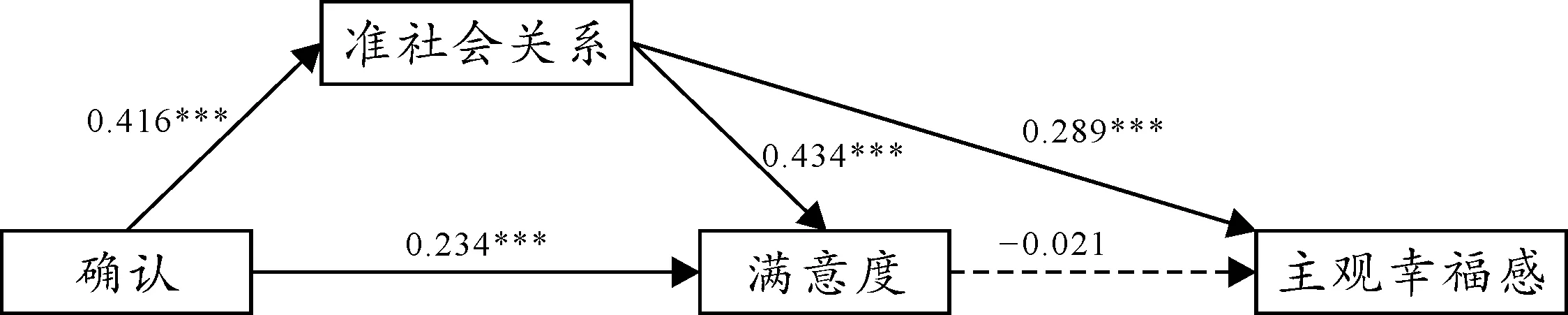

图4呈现了网络直播心里收益框架的检验结果。模型2-1为将主观幸福感作为被解释变量的修正后期望确认模型的检验结果;模型2-2为将感知有用性替换为准社会关系变量的检验结果;模型2-3为融合模型的检验结果。根据前文所描述的结构方程拟合指数的参考标准来看,图4所展示的3个模型中的CFI≥0.957、TLI≥0.950、RMSEA≤0.062、χ2/df≤2.058,说明三个模型均具备良好的拟合情况,模型具备有效的解释力。

模型2-1中,除感知有用性与满意度、满意度与主观幸福感的路径系数不显著外,其他变量之间的路径系数均为呈现显著正相关;模型2-2中,仅有满意度与主观幸福感之间的路径系数不相关,其他所有的路径系数均显著正相关;模型2-3中,上侧路径仅表现为确认与感知有用性正相关,下侧路径全部正相关。中间路径中满意度与主观幸福感不相关。根据三个模型的结果来看,假设H4、H10未获得支持,假设H11获得部分支持,假设H5、H6、H8、H9、H12获得支持。

模型2-1

注:N=421,χ2/df=2.600,p=0.000,CFI=0.974,TLI=0.965,RMSEA=0.062,Overall R2=0.926;图中虚线意味路径系数不显著,为p<0.05,为p<0.01,为p<0.001。

模型2-2

注:N=421,χ2/df=2.058,p=0.000,CFI=0.968,TLI=0.962,RMSEA=0.046,Overall R2=0.921;图中虚线意味路径系数不显著,为p<0.05,为p<0.01,为p<0.001。

模型2-3

注:N=421,χ2/df=2.059,p=0.000,CFI=0.957,TLI=0.950,RMSEA=0.050,Overall R2=0.928;图中虚线意味路径系数不显著,为p<0.05,为p<0.01,为p<0.001。

图4 网络直播心理收益框架的检验结果

五、讨论

(一)研究发现

本研究以期望满足模型为基本理论框架,以准社会关系为扩展,来研究用户对网络直播平台的持续使用行为,得到了如下发现:

1.用户对网络直播平台的持续使用行为与其持续使用意愿正相关

图3中的三个模型均显示,持续使用意愿与持续使用行为正相关,该结果与既往绝大部分研究的发现相一致[23,30,32]。这并不令人意外,因为一项技术的采纳及持续使用在几乎所有的技术采纳研究的理论框架中均被其使用的意愿所决定[27,29,88-89]。因此,考察用户对网络直播平台持续使用行为的核心在于考察那些影响用户对网络直播平台持续使用意愿的影响因素。

2.满意度受准社会关系直接影响

无论是图3中的模型1-2,还是模型1-3,用户对网络直播平台主播的准社会关系与满意度均呈现稳健的显著正相关。在准社会关系与使用意愿之间的关系上,模型1-2表现正相关,但是在纳入更多变量的时候,准社会关系与持续使用意愿不相关,但通过满意度中介间接显著(模型1-3)。这说明,无论用户选择何种网络直播平台服务,只要消费自己偏好内的直播内容(或者说自己喜欢的主播),在即时互动和交流的环境下(如随时随地开展直播及直播观看活动、拉近用户和主播之间的距离等),很容易收获所需要的社交体验。

3.持续使用意愿与感知有用性和满意度有直接关联

Kim认为,感知有用性与持续使用意愿相关,是因为用户对技术持续使用的外部动机影响所致[32]。外部动机主要指的是个体为实现目标、获得奖励、避免惩罚而采取行动的表现[90]。在技术采纳及持续使用的相关研究中,外部动机被认为是用户对技术感知有用性的体现[32]。本研究的发现证实了网络直播平台的用户认为网络直播平台的使用会对自身来说可以获得一定收益或者实现某类目标,如满足用户休闲娱乐和放松心情等方面的诉求。同时,本研究也发现满足感与继续使用的意愿有直接的关联。满意度作为衡量态度的一个指标[23],与技术采纳的意愿有直接的联系[28,91-92],这说明现阶段网络直播平台在技术层面已经能够较为完善地为用户提供相关服务,满足用户的日常社交使用诉求。虽然Kim在针对社交媒体的研究中得到不同的发现,但是他的研究语境设定于广泛的社交媒体的使用环境,在不同社交媒体的选择下,会出现用户因为偏好产生的认知不协调,会造成一定程度上对某类或特定社交媒体的不满意[32]。

4.感知有用性与满意度不相关

用户在使用直播平台后的体验超过使用前的期望值越高,其所收获的满意度就越高,本研究的数据支持了这一假设,同样,期望确认程度越高,用户对直播平台的感知有用性就越高。无论是图3还是图4的结果,感知有用性与满意度均不相关。期望确认对感知有用性的影响要大于其对满意度的影响,因此,从直播平台本身来说,期望确认与满意度本身并不能划上等号。如之前所说,用户对直播平台的体验的满意度受到用户对主播准社会关系的影响,而且感知有用性与满意度也没有显著的相关关系。这说明直播平台的技术优势和内容优势(主播互动),对于用户持续使用直播平台来说都是非常重要的因素。

5.期望确认同时影响对技术的感知有用性及准社会关系,但对前者的影响更大

继续第4点,无论是图3中的模型1-3还是图4中的模型2-3,在融合模型中,期望确认同时影响到用户对网络直播的感知有用性和用户对网络直播主播的准社会关系。但是处于对技术的期望确认程度,对技术的感知有用性的影响程度更大。一种可能的解释是:准社会关系这种呈现用户与主播互动程度、心理距离的变量,可能不仅仅由网络直播平台本身所连接,用户亦可以通过其他的媒介形式,如微博关注、微信公众号接受咨询等方式来维系这种准社会关系。

6.满意度与主观幸福感无关

图4中的三个模型,均显示用户对网络直播平台的满意度无法与自身的主观幸福感建立起显著关联。该发现与前文所预设的不符,这说明个体在进行满意度评估的时候更加倾向于对更加宽泛的体验状态的评估,而非物化品的使用体验。而主观幸福感的测量采用Diener等人开发的生活满意度量表,包括工作、学习和生活的整体状态,而网络直播平台的满意度只是其中的一部分。

7.用户主观幸福感的主要来源是准社会关系,而非技术本身

虽然图4中的模型2-1显示感知有用性与用户的主观幸福感正相关,但是,在融合模型2-3中,该关系不再显著。考虑到模型2-2中的准社会关系与主观幸福感的正向路径在模型2-3中依然表现稳健,可以理解为,网络直播的用户在长期使用直播消费的情境里,其个体的主观幸福感来源并非主要来自于技术能够直接实现的跨越时空的功能,而是建立起来的长期的与主播进行互动的准社会关系。这种准社会关系是长期的、稳定的主观幸福感的来源。

(二)对研究问题的回答

基于此,本研究对开篇的第一个研究问题——“技术采纳框架及心理距离框架下如何理解网络直播用户的持续使用行为”的回答是:技术本身的便利性对用户持续使用的影响是存在的,但仅作用于外部的使用意愿,对于用户心理对直播平台的感知作用微弱。这类发现与以往关注媒介消费行为的技术采纳行为不完全一致[37-38]。以往研究关注非视频技术的采纳往往发现感知有用性与满意度存在有效连接[37-38],但关注视频技术的采纳则未能发现这种连接[36]。本研究的发现一定程度上印证了视频技术与非视频技术在采纳上的差异,更重要的是,本研究可以为这种差异提供更为合理的解释:以往非视频类的媒介产品并不直接提供可供情感消费的人际互动内容,个体在进行媒介消费更关注技术本身对信息传递效果的感知。但置换到本研究所关注的网络直播语境,用户个体对主播的准社会关系则能够直接从个体心理层面进行影响,进一步增益于个体的持续使用行为。可以说,网络直播平台所真正提供的产品是一种营造出来的心理空间,这种空间的距离感的关键因素是用户个体对主播的单项情感卷入,而非单纯的媒介技术本身。

对于第二个研究问题“网络直播的使用是否以及如何改变用户的心里收益”,本研究认为:基于本研究所关注的大学生样本,可以发现,这些相对年轻的网络直播用户在使用网络直播的活动中能够获得直接的心里收益——主观幸福感。他们的心理收益的主要来源是自身对直播主播的准社会关系,这在一定程度上支持了心理学的补偿效应假说[74-75]:个体可能在现实生活中无法收获足够的归属需求,进而将社交行为转向为媒介消费。根据以往研究的逻辑,存在这类逻辑的个体的情感依恋模式更类似于焦虑矛盾型依恋模式[76]。这群平均年龄不到20岁的青少年对发展亲密关系有着较为急切的需求,但囿于自身对于可能在关系中受到伤害的恐惧,而将自身对亲密关系的诉求体现在可以通过一定程度的打赏互动而实现的、通过手机或电脑屏幕中介的、真实存在但又不可现实接触的网络主播。可以认为,本研究的被试使用网络直播的行为是对其不充分的日常人际交往关系的应对策略。日常媒介消费对于大学生的亲密关系、甚至婚恋观的发展起到了非常重要的作用,当某种媒介产品起到了亲密关系的功能,这种媒介产品的消费便成为了部分大学生日常消费的议程。

(三)研究局限与未来的研究方向

本研究有三个方面的研究局限。首先,本研究采集的被试群体为大学生,并不能代表其他直播平台的受众。其次,本研究使用的是横截面调查的数据,并非追踪调查,难以得到确定的因果关系推论。第三,本研究以准社会关系这一具有广泛表现的受众卷入维度来讨论用户与主播之间的关系对直播平台的影响,但准社会关系这一维度是否能回答个别直播用户会表现出用超出自身经济承受条件来进行直播打赏的行为,本研究没有涉及。

因此,基于以上三个局限,未来的研究可以着手如下可能的方面:①对更多类型的受众群体开展调查,以获得更多有益发现。尤其对于相对的社会阶层、未受高等教育的城市工作青年,作为真人聊天秀等类型直播内容的主要受众群体,他们的网络直播的持续使用可能还存在着其他可能的影响。②尝试开展追踪调查,以探究现有理论模型各变量之间的因果关系,究竟是持续使用的行为会影响准社会关系,还是准社会关系会影响持续使用行为,这对于目前网络直播平台现象的了解至关重要。③未来研究弹幕和打赏等准社会交往,用以理解某些个别用户成瘾问题及上述提到的以超出自身经济承受能力来进行直播打赏的行为,可以考虑如身份认同和崇拜等方面的心理变量[48,93]。关注青少年在网络直播平台使用成瘾的现象,用以制定未来行业的指导规范。

(四)结论与展望:网络直播生态下的媒介技术与社交关系变迁

基于以上讨论,本研究认为,现阶段人们在网络直播平台使用的外部动力是方便快捷的移动技术平台,内部动力则是来自直播主播对用户的吸引力及建立起来的长期心理上的亲密空间。两者所起到的功能和影响机制各有不同,但其共同交互影响,并呈现了现阶段网络直播生态下的媒介技术与社交关系的变迁图景:

一方面,作为移动社交平台的技术,虽然网络直播平台并未有革新性的技术,也没有因为这些技术让用户直接产生足够的使用满意度。但是,不得不承认的是,网络直播平台将很多看似微小且不起眼的技术应用于社交互动,让更多在网络直播前时代无法得到足够表演机会的人成为了网络主播,公开向其他用户展示自己的生活、技能等“平民化”的场景。社会学领域的学者认为,人与人之间在日常互动过程中不可避免地需要进行自己社会网络的维系,对于同质性的群体来说,这种关系维系并不会付出多少成本,但是往往在接触异质性的群体时,人们需要付出非常高的成本[94]。而网络直播平台则极大地降低了用户在时间和空间距离上的成本。因此,无论是处于怎样的需求,网络直播平台的用户可以付出很低的时间、距离等成本来接触到异质性较高的主播及其附带的消费内容。

另一方面,正如本研究在理论上所采用的准社会关系的框架,网络直播的内容本质上是呈现了一种主播与其他用户之间的“关系”,这种关系虽然以实际社会互动的形式开展,但仍然属于准社会关系的范畴,因为用户在对直播内容的消费过程中,主播也付出相应的劳动进行表演。这种形态的关系依然是受众对于媒介角色的单向的心理反应。在日常的关系维系中,人们之间可以以互赠礼物来表达好感,而在网络直播平台的关系消费中,这种虚拟礼物的打赏行为是作为这种好感的准社会关系的体现。但与传统的准社会关系研究关注点不同的是,直播平台的语境里,所有的打赏行为都是数目可见的、可以被其他用户所直接观察的行为。打赏数额的多少影响到用户的消费体验,这种准社会关系已经不再是过去传统媒介环境下作为割裂的个体受众所呈现出来的反馈。可以说,网络直播平台下的准社会关系,是结合了正常社会交往中的互动属性的关系。但是这种关系,是否对线下关系或其他线上生活产生影响,已超过了本研究所能回答的范围。

现在的网络直播平台的业界生态也在快速变化,未来的生态机制仍未可知,本研究希望以此为探索带动更多研究共同在这一领域有所收获。

附录:本研究使用的准社会关系量表及主成分分析结果

陈述因子负荷量当我喜爱的直播播主犯错误时,我会感到很难过0.851我希望亲眼见到我喜爱的直播播主0.842如果媒体上有我喜爱的直播播主的报道,我会阅读或关注0.839当我喜爱的直播播主生病时,我会为他/她担心0.827当看不到我喜爱的直播播主时,我会想念他/她0.825我发现我喜爱的直播播主很有魅力0.808我会反复多次观看我喜欢的直播播主的节目0.796我相信我喜欢的直播播主的言论0.782当我喜欢的直播播主的节目播完后,我有一种失落感0.781我喜欢的直播播主似乎能够理解我所知的事情0.781我喜欢的直播播主就像是我的老朋友0.775我时常将我的想法与我喜欢的直播播主的观点相比较0.768当我喜欢的直播播主表达他/她对一些问题的看法时,会帮助我对这一问题做出自己的判断0.757我常常同朋友谈论我喜欢的直播播主或他/她的节目0.748我会将自己想象成我喜欢的直播播主0.715我希望自己能像喜欢的直播播主那样解决问题0.851看直播节目时,我会融入情节中,成为其中的一员0.842我希望自己越来越像我喜欢的直播播主0.839Eigen值12.852解释方差(%)87.787